�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�S�N�i���̂Q�j�ڎ�

| �ቹ�̖��́@ | 2014�N2��22���@ | ���������I�y������u�h���E�J�����v���@ |

| �`�������W | 2014�N2��28�� | �V��������I�y�����C���u�i�N�\�X���̃A���A�h�l�v�� |

| �ǂ������������s���I�y���@ | 2014�N3��15���@ | ����s���I�y������2014�u�A�C�[�_�v���@ |

| �u���s�v�Ƃ͂����Ȃ��܂ł� | 2014�N3��18���@ | �V��������u���̓s�v�� |

| �����̕`�����y�̐��E�@ | 2014�N3��28���@ | ���{�I�y������u�t�Տ��v���@ |

| �����̂��肾�������A�A�A | 2014�N4��8�� | �V��������u���H�c�F�b�N�v�� |

| ����̐��i�Ɋ��҂���@ | 2014�N4��20���@ | �s�l�o�I�y���v���W�F�N�g�u���J�v���@ |

| �����Е��W���|�j�Y�� | 2014�N4��26���@ | �A���e���b�J2014�@�����̌��c�u���J�v�� |

| ���́u���X�v�l�v�������ł��@ | 2014�N4��27���@ | ���������I�y������u���X�v�l�v���@ |

| �V�V���[�̕��E��C�^���A�̕� | 2014�N5��24���@ | �V��������u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v/�u�����t�v�� |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2014�N2��22��

���ꗿ�FC��

4F2��30�ԁ@8000�~

����25�N�x�����|�p�U����⏕���i�g�b�v���x���̕���|�p����Ɓj

2014�N�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������

���������I�y������

�h�C�c�E�t�����N�t���g�̌���Ƃ̒�g����

��ÁF���v���c�@�l���������/���v�Вc�@�l���{���t�A��

�S5���A�����t�C�^���A��㉉

���F���f�B��ȁu�h���E�J������iDon Carlo)

����F�t���[�h���q�E�t�H���E�V���[

��{�F�t�����\���E�W���Z�t�E�����A�J�~�[���E�f���E���N��

�C�^���A���F�A�L�b���E�f�E���[�W�F�[��

���F����������ّ�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �K�u���G�[���E�t�F�b�� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����s�����y�c | |

| ���@���@ | �F�@ |

�������c |

|

| �����w���@ | �F�@ | �����@�G | |

| ���@�o | �F |

�f�C���B�b�h�E�}�N���B�J�[ |

|

| ���@�u�@ | �F�@ | ���o�[�g�E�W���[���Y | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �u���M�b�e�E���C�t�F���E�V���g�[���@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ���A�q���E�N���C�� | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | �A���h�����[�E�W���[�W�@ | |

| ���o��@ | �F�@ | �J�e���[�i�E�p���e�B�E�����F�����B�b�` | |

| ����ē@ | �F�@ | �K��@�_�i | |

| �����ē� | �F�@ | �哇�@���Y |

�o�@��

| �t�B���b�|�� | �F�@ | �ɓ��@�� |

| �h���E�J���� | �F�@ | ����@�h |

| ���h���[�S | �F�@ | ���c�@���V |

| �@���ٔ��� | �F�@ | �Ė@���� |

| �G���U�x�b�^ | �F�@ | ���R�@�b�q |

| �G�{������ | �F�@ | �J���@�r�� |

| �e�o���h | �F�@ | ����@�ЂƂ� |

| �C���m�@ | �F�@ | �O�ˁ@��v |

| ���m�}���� | �F�@ | ��@�F�u |

| �V���̐� | �F�@ | ����@���q |

| �t�����h�������6�l�̑�c�m | �F�@ | ��c�@���u/�����@���/�����@�]/�쑺�@���m/��ԁ@�M��/���V�@�����@ |

| �A�����x���O���ݕv�l�@ | �F�@ | ��̐��@�������@ |

���z

�ቹ�̖��� -���������I�y������u�h���E�J�����v���B

�@�j���������A16���I�̓X�y�C���̐��I�ł������A�t�B���y�́A���́u�z�̒��܂ʒ鍑�v�X�y�C���̖v���̚���ƂȂ��������ł��B���U4�����܂������A�₳�ꂽ�q���́A�O�x�ڂ̕v�l�ł���G���U�x�[�g�̊Ԃɐ��܂ꂽ��l�̖��ƁA�l�l�ڂ̕v�l�̊Ԃɐ��܂ꂽ��̃t�B���y�O�������������ŁA�ƒ�I�ɂ͌b�܂�Ȃ����������ƌ����Ă��܂��B���Ȃ݂ɒ��j�̃h���E�J�����X�́AWikipedia�Ɉ˂�A�u�J�����X�͌��̍������Ⴂ�A�E����������蒷���A�����傫������B���͂��ڂ݁A�w���ɂ��Ԃ�����B�܂�Ŏq���̂悤�ɋ�������������肷��B�����Ȃ��Ƃɋ��������������Ƃ͂Ȃ��A�H�ׂ邱�Ƃɂ������S���Ȃ��B�ی��Ȃ��H�ב����Ă���̂ŁA�悭���낢��ȕa�C�ɂ�����A��F�͂Ђǂ������A�������͂ł��Ȃ����낤�v�������ŁA���Ȃ�q�����ۂ��l���ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B�j���ł́A�h���E�J�����X�́A���ɔ��t���ăl�[�f�������h�ɍs�����Ƃ��đߕߊċւ���A24�ŘS�����������ł��B

�@�I�y���u�h���E�J�����v�́A�j���Ƃ͖ܘ_�Ⴄ�킯�ł����A��g�Ƃ��Ă͎j���܂��č���Ă���̂ŁA�h���E�J�����͉����l���Ă��Ȃ�����a�s�̐l���Ƃ��ĕ\������̂��K�Ȃ̂ł��傤�B���̈Ӗ��ŁA����h�͐��ɂ��̂悤�ȑ��`�����Ă����Ǝv���܂����A��M�I�ȕ\�����f�G�������Ǝv���܂��B�ނ�50���A�ŋ߂̓��B�����[�g�ɓ����邱�Ƃ������Ȃ��Ă����ۂ������̂ł����A����͂��ꂪ���Ȃ��̂��ǂ������Ǝv���Ă��܂��B

�@���ʂ�����܂����A����グ�Ă��������肵���c�������āA�v���Ԃ�ɕ���h�炵���̂����ȂƎv���܂����B����͎w���҂���������I�[�P�X�g����炵�Ă����̂ł����A����̐��͂��̉��ɂ����������ċ����Ă��܂����B�\���I�ɂ͑O�������͓I�B�`���̃��}���c�@���`���̗F��̓�d���A�G���U�x�b�^�Ƃ̓�d���Ȃǂ��ǂ������Ǝv���܂����B

�@���̈����~�����h���E�J�����Ɉ�Ԉ����~�����̂��A�G���U�x�b�^�̖��ǂ���ł����A���R�b�q�̉̏��́A����h�Ɣ�r����Ƃ����ƍT���߂Ȋ����ł����B����Ă��ɐ\���グ��A���̗͂��������Ȃ��B����̐��́A�I�[�P�X�g�������t���Ă���薳�������яオ���Ă���̂ł����A���R�̐��́A�I�[�P�X�g���ɂ���������Ă��܂����������Ȃ��炸����܂����B���J�ɐ��m�ɉ̂��Ă���Ƃ͎v���̂ł����A���F���f�B�\�v���m�Ɋ��҂���锗�͂ɂ͌����Ă����Ƃ����̂������ȂƂ���B��Ԃ̒������ǂ���ł���A���A�A�u���̋�������m��_��v���X�Ƒi���|������̂͂���̂ł����A������i�̓��ݍ��݂�������������芴���ł����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B

�ȏ�̈����~������ꂽ�肷����ł͂Ȃ��A���j�̗��������Đl�X�͂����ނ˗ǂ������ł��B�ቹ�̎肽�����撣��܂����B

�@�ɓ����̃t�B���b�|�́A���Ȃ�}�������Z�ł����B���ʂƂ��č����̈Ќ����������̋�Y��������������̏��B�͂�߂��A�Ƃ������ӌ�������܂������A�������߂闧��Ƃ��Ȃ�A���ꂮ�炢�������E�������͋C���o���̂͑�ł��傤�B�m���ɃA���A�u��l�₵�����낤�v�́A�����Ɖ̂��グ�Ă���Ă��ǂ��̂��ȂƂ��v���܂������A���ꂮ�炢�}���Ă���Ă��邩�炱���A�����̓��ʂ̔߂��݂��ɂ��ݏo�Ă����悤�ɂ��v���܂����B

�@�Ė،����̏@���ٔ����́A���h�ȉ̏��Ȃ̂ł����A�ݒ��90�Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑ��X���������o�Ă��āA�����͔@���Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���܂����B�ɓ��ƐĖ̖����������ĉ̂킹�������A��蕵�͋C���o����������Ȃ��Ǝv���܂����B

�@���c���V�̃��h���[�S�́A�O�������㔼�ɖ��͂�����܂����B��ʼn̂���h���E�J�����Ƃ̗F��̓�d���̓h���E�J�����̉A�ɉB��Ă��������ł����A�㔼�́u���h���[�S�̎��v�̏�ʂ̉̏��́A�{���ɋْ����̂��闧�h�Ȃ��̂ŁA�w��L���đ����E���Ē������Ē����܂����B

�@�J���r���̃G�{���́A�����ƊD�`�̋����̏������������ǂ�������������܂���B�u���F�[���̉́v�͂��������₩�ł����ė~�������A�u�����^����v�̕\����������i�������Ă��ǂ������悤�Ɏv���܂����B�@

�@�K�u���G�[���E�t�F�b���w�������s�����y�c�̉��t�͂ƂĂ����X�����悭����́B���������̂��鉉�t�ł����B���̃I�[�P�X�g���̌��݂Ɉꕔ�̎�͏\���R�ł��Ă��Ȃ����������͂��܂����A�S�̂Ƃ��ẮA����ʗ͂����������t�̕����A���̍�i�Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�Α���̕��䂪��{�ŁA���̖ʂ��㉺�����Ȃ����ʂ�ς���X�^�C���B�ߏւ����m�g�[���ŁA�ƂĂ��o���b�N�Ȋ����B�ǂݑւ��̑S���Ȃ��I�[�\�h�b�N�X�ȃX�^�C���ŁA���ƕ��G�ȃh���E�J�����̃X�g�[���[��I�m�ɕ\�����Ă����Ǝv���܂��B�ŏ��Ɏj���̂��Ƃ������܂������A�}�N���B�K�[�͂�����x���j�I�Ȏ����܂��������ŁA���o����Ă���悤�Ɏv���܂����B���̈Ӗ��Ŗ����̂Ȃ����o�B�t�B���b�|�̌͂ꂽ�\���G�{���̍���͂����肵�Ȃ��\���Ȃǂ́A���o�̕����������������Ă���̂�������܂���B

�u�h���E�J�����vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N2��28��

���ꗿ�F1F14��51�ԁ@4200�~

�V��������I�y�����C��

�v�����[�O�ƂP���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���q�����g�E�V���g���E�X��ȁu�i�N�\�X���̃A���A�h�l��iAriadne auf Naxos)

����E��{�F�t�[�S�E�t�H���E�z�t�}���X�^�[��

���F�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �����@���j�@ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �{���j�A�E�`�F���o�[�E�I�[�P�X�g���@ | |

| ���@�o | �F | �O�Y�@���_ | |

| ���@�p�@ | �F�@ | ��@�r�N | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �����@���q | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ��t�@���l | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | �ɓ��@�͎q | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@���j |

�o�@��

| ������ | �F�@ | ���Y�A�E�o�[���`�F |

| ���y���t | �F�@ | ��c�@�q�́i11���I���j |

| ��ȉ� | �F�@ | ����@���m�b�i14���j |

| �e�m�[���̎�i�o�b�J�X�j | �F�@ | �ɓ� �@�B�l�i14���j |

| �������t | �F�@ | ���Y�@����i14���j |

| �m�� | �F�@ | ����@�ցi15���j |

| ����t | �F�@ | ���с@�[�ρi16���j |

| ���l�@ | �F�@ | ��ˁ@���� |

| �c�F���r�l�b�^ | �F�@ | �V�H�@���b |

| �v���}�h���i�i�A���A�h�l�j | �F�@ | �с@�悤�q�i14���j |

| �n�����L�� | �F�@ | �����@�P��i14���j�@ |

| �X�J�����b�`���@ | �F�@ | �ݘQ�@���w�i16���j�@ |

| �g�D���t�@���f�B�� | �F�@ | ���с@�[�ρi16���j |

| �v���Q�b���@ | �F�@ | ���x�@�E��i15���j |

| �i���[�f�i���̐��j | �F�@ | ��J�@�T�q�i16���j |

| �h���A�[�f�i�̐��j | �F�@ | ����@�����i15���j |

| �G�R�[ | �F�@ |

���@���؎q�i15���j�@ |

| �M���i�ٖ��j�@ | �F�@ | ���݁@�K�@ |

���z

�`�������W -�V��������I�y�����C���u�i�N�\�X���̃A���A�h�l�v���B

�@�c�F���r�l�b�^����ςȖ��ł��邱�Ƃ݂͂�Ȓm���Ă��܂��B�ł��A��ςȂ̂̓c�F���r�l�b�^��������Ȃ������̂ˁA�Ƃ����̂�����̑��̊��z�ł��B���ɑO���̍�ȉƂƌ㔼�̃A���A�h�l�́A���̍�i�̌��ƂȂ���Ȃ킯�ł����A�ǂ�������肬��̂Ƃ���ʼn̏����Ă����ȁA�Ƃ�����ۂł��B

�@���ɍ�ȉƂ̍��썹�m�b�͑�ςł����B����̉ߋ��̏o����������ƁA�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�̃f�X�s�[�i�Ƃ��A�u���J�v�̃p�p�Q�[�i������܂��B�f�X�s�[�i�ƃp�p�Q�[�i�͓T�^�I�X�[�u���b�g�ł���A�����̋����y�����̃\�v���m�����B����̐����{���͂����������Ȃ̂ł��傤�B����ɑ��č�ȉƂ͓T�^�I�ȃ��]�\�v���m�E�Y�{�����ł���A�ቹ����l�łȂ��Ɗi�D�����Ȃ��Ƃ��낪����܂��B

�@����͉̏��E���Z���ɃY�{�����̕��͋C���o������Ȃ������ŁA�ቹ�������Ȃ��B�S�̓I�ɐ��ʂ�����Ă��܂���ł����B�ꏊ�����ł͂���̂ł����A�q�����ۂ����͋C����ɗ����āA��ȉƂ̐N�I�ȕ��͋C���q�����ۂ���Ԃ̂悤�ɒ������Ă��܂����̂��c�O�ł����B�L���X�e�B���O�̓s���Ŏd�����Ȃ��̂ł����A�K�Ȑ��̏d�v���������܂����B

�@�A���A�h�l�̗т悤�q�́A�A���A�h�l�̉̂��n�܂��Ă��炪�ꐡ��ςł����B�オ���Ă����̂�������܂��A�����\���ɓf������Ă��Ȃ������B�A�����ʼn̂��Ă��銴���ŁA�̂ɗ]�T���Ȃ������Ǝv���܂��B�i�X���������ė��āA�c�F���r�l�b�^�̃A���A�̌�̉̏���o�b�J�X�Ƃ̓�d���͂����Ɛ��ɗ͂��Ă��ė��ĕ\�ʓI�ȉ̂łȂ��Ȃ��Ă����̂͗ǂ������Ǝv���܂��B

�@�Ⴂ���̉̂Ɣ�r����ƁA�V�H���b�̃c�F���r�l�b�^�͊ј^���Ⴂ�܂��B�����ȉ̏��ł͂Ȃ��̂ł����A�ꐡ��������Ȃ��Ȃ��Ă����X�Ɖ̂�����A�s�������������Ȃ��̂��x�e�����̖��Ƃ������Ƃł��傤�B�������ǂ�����������茩����A�Ƃ����Ƃ��낪�ǂ����Ă���{���q�ɂȂ��Ă��܂������ȎႢ���Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B���̐F�������ѕ������ɖ��͓I�ŁA��́u�̑�Ȃ鉤���l�v�Ŏn�܂��A���A�́A�����ł͂Ȃ��Ƃ͂�����{�I�ɂ͂ƂĂ����h�ȉ̂ŁA���ɓV�H���Ǝv���قǂł����B

�@�j���w�͏����Ɣ�r����Ƃ����ƕ��ׂ����Ȃ��̂ŁA���ɉ̂��Ė���ē��R�ł����A��͂��肾�ȂƎv���̂͋�c�q�͂̉��y���t�B�ނ����Ă܂��Ⴂ�ł����A���N�̌o���̍��͂���Ȃ�ɑ傫�����̂̂悤�ŁA���݊��̂������肵�����h�ȉ̏�������Ă��܂����B

�@�l�l�̓����͂��ꂼ��y�����ɉ̂��A�x���Č��\�ł����B���Ƀu���Q�b�����̂������x�E��̌y���ȃe�m�[���Ə����N���̗��h�ȃo�X�̐��Ɏ䂩��܂����B�O�l�̃j���t���������\�ȉ̏��ŗǂ������Ǝv���܂��B�ɓ��B�l�̃e�m�[���̎�́A���c�����Ɏ������͋C�������Ėʔ����Ǝv���܂����B���̑����Y����̕������t�ɑ��݊�������܂����B

�@�������j�w���{���j�A�E�`�F���o�[�E�I�[�P�X�g���̉��t�́A������܂肪�ア�����̂��L�����n���t�Ƃł��\���グ����悢�̂ł��傤���B���܂�s���Ƃ͂��܂���ł����B�O�Y���_�̉��o�́A���̃I�y���̎��������킵���������������镑��ŁA�������ʔ������܂����B

�@�F�X�ȈӖ��Ń`�������W�����āA�ʍӐ��O�Ƀx�e�����Ƀt�H���[���ꂽ����Ɛ\���グ�ėǂ����낤�Ǝv���܂��B����ł������Ղ�y���݂܂����B

�u�i�N�\�X���̃A���A�h�l�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N3��15��

���ꗿ�FA�ȁ@2F29��26�ԁ@4000�~

����s�s����ك��j���[�A���E�I�[�v���L�O����

����s���I�y������2014

��ÁF����s���I�y���̉�A���v���c�@�l����s�n�敶���U�����c

�I�y��4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉ ���F����s�s����فu���܂���RISIRU�z�[���v �o�@��

���F���f�B�u�A�C�[�_�v�iAida)

��{�F�A���g�j�I�E�M�X�����c�H�[�j

�X�^�b�t

�w�@��

�F

�ÒJ�@����@

�@

�@

�nj��y

�F

����nj��y�c�@

�o���_

�F

�������y��w�L�u�@

���@��

�F

����s���I�y�������c�@

�����w��

�F

���V�@�a��@

���@��

�F

����s���I�y��2014���c�@

�o���G

�F

�W���p���E�C���^�[�i�V���i���E���[�X�E�o���G�@

���@�o�@

�F�@

����@����

���@�p�@

�F�@

��@�r�N

�߁@�ց@

�F�@

���l�@��q

�Ɓ@���@

�F�@

�����@�N�v

�U�@�t�@

�F�@

����@���q

����ē@

�F�@

���c�@����

���ē@

�F�@

����@��

�A�C�[�_

�F�@

���@�q�q

�A���l���X

�F�@

���c�@�L��

���_���X

�F�@

��{�@�P�v

�A���i�Y��

�F�@

�q��@���l

�����t�B�X

�F�@

�Ė@����

�G�W�v�g����

�F�@

�����@�ߗR��

�g��

�F�@

�V���@�ꗹ

�ޏ��̒��@

�F�@

���@��

���z

�ǂ������������s���I�y��-����s���I�y������2014�u�A�C�[�_�v���B

�@����ɂ͍������y��w�������āA��������̍ݍZ���A���Ɛ��A�����Ȃǂ̍����W�҂���R�Z��ł��܂��B�܂��A�������y��w�ƌ����A���y�ɋ����A�I�y���̎���R�y�o���Ă������Ƃł��m���Ă��܂��B

�@���삪�����������ł���ɂ�������炸�A���Ă͗���̓I�y������������ȊX�Ƃ͌����܂���ł����B�ŏ��̗���s���I�y����22�N�O�A�s�̊̐���ň��̃C���F���g���Ƃ��čs��ꂽ�悤�ł����A�Ȃ��Ȃ��p���I�ɂ͂Ȃ炸�A�{�i�I�ɊJ�n�ł����ƌ�����̂́A12�N�O�Ɂu��������w�Ԏs���I�y���w�Z�v���J�Z���Ă���ł��傤�B��������u�J�������v�A�u�J���@�����A���X�e�B�J�[�i�v/�u�����t�v�A�u�A�C�[�_�v�A�u�J�������v�A�u�g�D�[�����h�b�g�v�Ƃ悤�₭����I�ȏ㉉���o����l�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u�����v����ɂ���I�y�������ł����獇�����厖�ȍ�i�����グ��͓̂��R�ł��B�]������������i�����グ�ė����̂ł����A�������O�ł͂���܂���B�܂��A����͒��N�u�A�~���[����v�Ƃ��Ēm��ꂽ����s����ق����j���[�A������A�u���܂���RISIRU�z�[���v�ƂȂ������Ƃ�����A���̃I�[�v���L�O�Ƃ������Ƃ������āA�����������ɂ͌������Ȃ��ŁA�������c�����郔�F���f�B�u�A�C�[�_�v�����グ���܂����B

�@�����S�̂Ƃ��ẮA�e���ڗ������Ɛ\���グ�ėǂ��ł��傤�B�ÒJ����w�����闧��nj��y�c�́A�A�}�`���A�I�[�P�X�g���Ƃ��Ă͌����ĉ���Ȓc�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A����ł��~�X�͂����ς�����܂����A���F�̔������Ȃǂ͖ܘ_�v���̃I�[�P�X�g���Ƃ͈Ⴂ�܂��B�ł��A���ꂪ�����������A�ƌ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���t�ɔM�C���Ă��Ă���B����͑�Ȃ��Ƃł��B���t���G�ɂ��Ȃ�Ȃ�������i���悤�Ƃ���ӋC���݂�����Ƃ������A���C�̗ǂ����t�������Ǝv���܂��B�A�}�`���A�I�[�P�X�g���͎����ł������o���ĉ��y�����悤�Ƃ���l�����̏W�܂�ł�����A�Z�p�����C�����Œ������Ăق����A�Ǝv���܂����A�m���ɋC�����������Ă��܂����B

�@���������l�B���������Αe���ۂ��A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A���C�ŋC�����������Ă����Ǝv���܂��B�������G�L�X�g���̒j���͎�ɗ��h�B�����̏��Ȃ������́A���낢��C�ɂȂ�Ƃ���͂���܂������A�{�Ԃ̔M�C�⋻���������c����l��l�ɏ��ڂ��Ă����̂ł��傤�B�撣���Ă��܂����B�������A�㔼�̕��䗠����̍����͋C���������̂��A���Ă��܂����̂��A������͂Ɍ����Ă��܂����B

�@���B�W���A���I�ɂ́A2010�N�̗���s���I�y���u�A�C�[�_�v�Ƃ悭���������ł����B���̎��̉��o�͒����h��ŁA����͒��䌒��ňႤ�̂ł����A�ߏ֒S�������l�Đ�q�œ��������炻���v���̂�������܂���B���̃I�y���̈�Ԃ̎R��͐\���グ��܂ł��Ȃ��A�㔼�̊M���̏�ł����A������2010�N�̎��ɂ��������`�[�v���ɕς��͂���܂���B����ł������w����������W�߁A����Ȃ�̌`��������̂ł�����A�s���I�y���́u�A�C�[�_�v�Ƃ��Ă͗ǂ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�\���X�g�͂܂��A�C�[�_�ƃA���l���X�̊W���ǂ������Ǝv���܂��B���q�q�̓\�v���m�Ƃ͌������̂́A�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�̃}���}�E���`�A��u�w���[���ƃO���[�e���v�̃Q���g���[�g�Ȃǂ��������Ƃ��Ă�����ŁA���]�\�v���m�I�Ȕ�������������ł�����ł��B������c�L���̓��]�\�v���m�Ƃ��Ă͍������ɋ����̃|�C���g��������̂悤�ŁA���̓�l���d�����̂��ƁA���̓��������o�Ă��ꂪ�C�����ǂ���������Ƃ���ł��B

�@�A�C�[�_�̃\���Ƃ��Ắu�����ċA��v�͐S����Ă������h�ȉ̂������Ǝv���܂����A��O���́u�����A�䂪�̋��v�͂��������o�����X�̂Ƃ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�A���l���X�́A�O���͒[���߂��āA�A���l���X�̐S��\�����������Ă��Ȃ������̂ł����A4���̐X�Ƃ����̏��͂ƂĂ����h�Ō��\�ł����B

�@���_���X�̓u���[�L�ł����B���͐L�тĂ���̂ł����A�A�̋���������Ȃ��̂ŁA�A�N�[�g���Y��Ɍ��܂�Ȃ��B�����ŗ͋����̂����A�������Ă��邱�Ƃ��ϋq�ɒ������Ƃ����͔̂@���Ȃ��̂��ȂƎv���܂����B��{�P�v�́A����グ���ɝR��I�ɉ̂����͌����Ĉ����Ȃ��̂ŁA���_���X�����ł͂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�q�쐳�l�̃A���i�Y���́A�x�e�����̖��B����̕��͋C�Ƃ������Ƃ������{���\����A���i�Y���ł��B

�@�Ė،����̃����t�B�X�B������f�G�ł��B�Ė̓����ʂ����o�X���͗��h���Ǝv���܂��B�O��ނ̉̂����̂��A�{�N�����{�����u�h���E�J�����v�̏@���ٔ����A����̓����t�B�X�ƍՎi�n�������܂������A�@���ٔ����̉̂�荡��̃����t�B�X�̕����ǂ��������ȂƎv���܂��B

�@�����ߗR���̃G�W�v�g������͏����͂��Ă肷���Ă��邩�ȁA�Ǝv���܂������A�ቹ���ǂ������Ă���܂����B

�@�e��w�ł́A�ꐡ�����̂��܂��A�V��ꗹ�̎g�҂��ǂ��B����A����̛ޏ��̒��͑�����������̂悤�Ɏv���܂����B�ޏ��̒��͂�������Ɖ̂���Ƃ��Ȃ蒮��������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻��������ɂ͂����܂���ł����B

�@�S�̓I�ɂ͈��������Αe���ۂ�����ł������A�M���Ă�������ł�����܂����B�����́u���炪�I�y���𐬌������悤�v�Ƃ����ӎv�̔��I���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA���Ɏs���I�y���炵���s���I�y�����Ǝv���܂����B

�u�A�C�[�_�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N3��18��

���ꗿ�FC�ȁ@4F1��40�ԁ@7560�~

�V��������

�I�y��3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

�R�����S���h�u���̓s�v�iDie tote

Stadt)

����F�W�����W���E���[�e���o�b�N

��{�F�p�E���E�V���b�g�i�����E�X�E�R�����S���h/�G�[���q�E�E�H���t�K���O�E�R�����S���h�j

���F�V��������I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �����X���t�E�L�Y�����O�@ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | ���������y�c�@ | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c�@ | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j�@ | |

| �������� | �F | ���c�J�W���j�A�����c�@ | |

| ���������w�� | �F | �|�]�@�݂ǂ�@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G�@ | |

| ���@�o�@ | �F�@ | �J�X�p�[�E�z���f�� | |

| ���@�p�@ | �F�@ | �G�X�E�f������ | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �J�g���[�i�E�����[�C | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �E�H���t�K���O�E�Q�b�y�� | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | �V�O�l�E�t�@�u���c�B�E�X | |

| �ĉ����o�@ | �F�@ | �A���i�E�P�� | |

| ����ē@ | �F�@ | �ē��@���� | |

| �|�p�ē@ | �F�@ | �����@���� |

�o�@��

| �p�E�� | �F�@ | �g���X�e���E�P�[�� |

| �}���G�b�^/�}���[�̐� | �F�@ | �~�[�K���E�~���[ |

| �t�����N�^�t���b�c | �F�@ | �A���g���E�P���~�`���t |

| �u���M�b�^ | �F�@ | �R���@�q�q |

| �����G�b�e | �F�@ | ����@���D |

| �����V�F���k | �F�@ | ����@���� |

| �K�X�g���i���j/���B�N�g���� | �F�@ | �����@�[�O |

| �A���o�[�g�����@ | �F�@ | ����@�C�� |

| �}���[�i�ٖ��j | �F�@ | �G�}�E�n���[�h |

| �K�X�g���i�_���T�[�j�@ | �F�@ | ���E�@�^�� |

���z

�u���s�v�Ƃ͂����Ȃ��܂ł�-�V��������u���̓s�v���B

�@�R�����S���h�̖��O�����������m����悤�ɂȂ���20�N�ɂȂ�܂��B�����ނ̍�i�ōŏ��ɒ������̂�NHK�����y�c�̒�����t��ł̃��@�C�I�������t�Ȃł����A1995�N�̂��̎��_�ɂ����āA�قƂ�Ǐ����̍�ȉƂł����B���[���b�p�ɂ�����u���̓s�v�̕��������̂��납�炾�����Ǝv���܂��B�Ƃ͂����Ă��A�����ɂƂ��Ă͓��ɋ����̂����ȉƂł��Ȃ��A�����ȂƂ���A��N�A�V�������ꂪ2013-14�N�V�[�Y���̃v���O�����\�������A�u���̓s�v�������Ă��邱�ƂɈꐡ�������قǂł��B

�@���Ȃ݂Ɂu���̓s�v�̓��{������2001�N�A�V���{�t�B���̒�����t��ł̉��t��`���㉉�B�w���͈�㓹�`�ł����B���̌�͓��{�ł̏㉉�͖��������̂ł����A����3���́A�т�z�[���ƐV��������ł̋����Ƃ����`�ɂȂ�A�R�����S���h�����s�������Ă���A�Ƃ͌����Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���Ȃ荪�Â��ė����ȁA�Ƃ��������͒v���܂��B

�@�Ƃ͂����A���̂悤�ȃ}�C�i�[�ȃI�y����V�������ꂪ�Ǝ��ɐ��삷��킯���Ȃ��A����̕���̓t�B�������h�����̌��ꂩ��̃v���_�N�V�����E�����^���ł̏㉉�ł��B���̕��䂪�܂����ɔ������B�t�B�������h�ƌ����A�����z�����Ă��܂��킯�ł����ǁA��i�̕��䂪�A�x���M�[�̃u���[�W���ł���ɂ�������炸�A����̖k�����v���o��������̂�����܂��B�ǂɒu���ꂽ�����̎ʐ^��A���ɒu���ꂽ�╨�ɂ��Ă��A��l���̋��������Ɠ����ɁA�k�̌���������������悤�Ɏv���܂����B

�@���̉��o�̒��ň�Ԃ̃|�C���g�́A�p�E���̖S���Ȃ����ȁE�}���[��ɗ����������Ƃ��Ǝv���܂��B�G�}�E�n���[�h�Ƃ������̏��D����A�������g�̏����ȕ��ŁA���ɓ�������������������ł��B���̃I�y���́A�p�E�����߂����l�̏����A�}���[�ƃ}���G�b�^���A�ƂĂ����Ă���ɂ�������炸�A���i�͑S���^�t�ł���Ƃ����̂����r�_�ɂ���킯�ł����A�}���[�̓��������p�E���ƃ}���G�b�^�ɖ|�M����Ȃ������O�Ɍ��Ă��銴�����A�p�E����̐S�̓�������肭���f���Ă��銴���������Ėʔ����v���܂����B

�@���̉��o���ő�Ɍ��ʂ��o�����̂́A��O���ł��傤�B�}���G�b�^�̋C�����̕ω����̂����ł͂Ȃ��A�}���[�̓�����ʂ��Č����邠����A���̉��o�̖ʔ������������̂��낤�Ǝv���܂��B

�@���āA���t�ł����A�悭������܂���B�S�̓I�Ɍ������ׂƂ��������ł��B�`���̓��������y�c�̉��͌��\�r�X�����āA��K�͊nj��y�̒��Ƀg���X�e���E�P�[���^�~�[�K���E�~���[��嫂�������Ă��܂������������܂��B���̓�l�̐��͌��\�����Ǝv���̂ł����A����ł��M��Ă��܂��悤�Ȋ����B���ꂪ�L�Y�����O�̍�肽�����y�ł������ł悢�̂ł����A���Ȃ�I�[�P�X�g�������������}���āA�̎�̐����������ȂƎv���܂��B

�@�ܘ_�������������͉̂��t�̂����ꕔ�ł���A��T�́A�g���X�e���E�P�[���^�~�[�K���E�~���[�̐������[�O�i�[�̂悤�ɒ������A���̍�i���h�C�c������}���h�̌n���ɂ��邱�Ƃ�@���Ɏ����Ă���܂����B

�@�Ȃ��A���̍�i�̃A�N�Z���g�͑�̃}���G�b�^�̗F�l�̌��c�������̔n�������ł��B�������������̂��A���䍁�D�A�������A�����[�O�A����C���̃A���T���u���ł����A�ނ�̉̂́A�p�E���A�}���G�b�^�̐S�̓����Ƃ͑S���f�₵�����̂ł����A����4�l�̉��Z�E�̏��Ƃ���������������A�y���߂���̂ł����B

�u���̓s�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N3��28��

���ꗿ�FB�ȁ@1F19��28�ԁ@8000�~

���{�I�y������n��55���N�L�O

���{�I�y���V���[�Y�@No.74

��ÁF���v���c�@�l�@���{�I�y���U����^���v�Вc�@�l�@���{���t�A��

�I�y��3���A����i���{��j�㉉

�O�ؖ��u�t�Տ��v

����F�J�菁��Y

��{�F�܂�����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ��{�@�p��@ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �t�B���n�[���j�A�����@ | |

| ��\��� | �F | �ؑ��@��q�@ | |

| �O�� | �F | �F���@�̂肦�@ | |

| ���@�� | �F | ���{�I�y��������c�@ | |

| �����w�� | �F | �͌��@�N��@ | |

| ���@�o�@ | �F�@ | �r��@�ԍ��o | |

| ���@�p�@ | �F�@ | �r�c�@�Ƃ��䂫 | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ����@�v�� | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ���c�@�E�� | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | �@���� | |

| ����ē@ | �F�@ | ���@���s | |

| ���ē@ | �F�@ | ���@�� |

�o�@��

| �t�� | �F�@ | ���{�@���a�q |

| ���� | �F�@ | �����@�� |

| �����q�� | �F | �L���@�Y�� |

| ������ | �F | �S�@���q |

| �����Y | �F�@ | ��Ԓm�@�� |

| ��ԁE�O�� | �F�@ | �C�@�D�� |

| ��ԁE�^�� | �F�@ | ��v�ہ@���j |

| �|�ҁE�ӎq | �F | �_�c�@���₩ |

| �|�ҁE�e�� | �F�@ | �c���@���� |

| �|�ҁE�~�g�@ | �F�@ | ����@��q |

| �Ă鏗/���H�J���[�Y | �F | ��c�@�R�I�q |

| �ԓ��E�@���q | �F | �ʕ{�@�^�� |

| �E���E����/�k�V�n�̏��� | �F | �n�Ӂ@���q |

| �E���E�� | �F | �A���@���� |

| �E���E�v�� | �F | �吼�@�M�_ |

| �E���E�`�� | �F | �ې�@���� |

| ����ƁE���� | �F | �R粁@���� |

| ����ƁE���� | �F | �ێR�@���� |

| ����ƁE�|�� | �F | �x���@��O |

| ����ƁE�ؑ� | �F | ��ˁ@�Y�� |

| �t�Ձi�����j | �F�@ | �@���� |

| �����i�����j | �F�@ | �@���� |

���z

�������`�����y�̐��E-���{�I�y������u�t�Տ��v���B

�@���͎q���̍�����Ǐ��D���ŁA���ɓ��{���w�ɂ��Ă͂���Ȃ�ɓǂ�ł���Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�s���ӂȍ�Ƃ����l�����āA�J�菁��Y�͂��̑�\�i�ł����B���͒^���I�Ȑ��E�͌����Č����ł͂Ȃ��̂ł����A�ނ̓Ɠ��̕��͎̂q���̍��͑������������Ȃ������̂ł��傤���A������x�����Ă���ƁA�����̓ǂ݂����{���ǂ�ǂ��Ă��āA���̊Ԃɂ��A�J��̓p�X���Ă��܂��������ł��B

�@�u�t�Տ��v�͒J��̑�\��̈�ŁA���̎茳�ɂ�����̂ł����A���߂ēǂ�ł݂āA�O�����̌|���̐��E��`���Ȃ�����A�]�艹�y�I�ȍ�i�ł͂Ȃ��ȁA�Ǝv���܂����B����́A��Ǔ_���Ɍ��܂Ŕp���������ō\������A��̒i�����傫���B���ꂾ���ɓƓ��̂��˂肪����̂ł����A���Y�����o���Ȃ��B�����ēǂ݂₷����i�ł͂���܂���B

�@�O�ؖ��͂��̌����ĉ��y�I�Ƃ͎v���Ȃ����E���A�a���̃��Y���𗘗p���āA����Ӗ������I�ȍ�i�ɂ܂Ƃ߂܂����B

�@���̍�i�́A�u�t�Տ��v�̌������e���قڒ����ɂȂ���A�o��l���������̂ł����A���̖{���͘a�����t�Ȃɂ���̂��낤�Ǝv���܂��B�a�����t�ȂƂ��ẮA�����O�́u�m���F���o�[�E�X�e�b�v�X�v���܂��ŏ��ɕ����Ԃ̂ł����A����M�y�̊���Ƃ��Ċ����O�ؖ��ɂƂ��āA���C�o���i�Ɩ{���ɂ����l���Ă������ǂ����͕�����܂��j�������A���i�Ǝڔ��ɂ���d���t�Ȃ�������̂ł���A�O�͎������l�Ă�����\��ⶂƎO�����ɂ���d���t�Ȃ��I�y���̒��Ŏg���Ă݂悤�Ƃ�����S���������̂ł��傤�B��Ȃ���40�N�߂������A��������邱�Ƃ������Ȃ�����i�Ƃ��Ē����Ă݂Ă��A�I�y���Ƃ��Ă̖������a�����t�Ȃ̖��������������܂����B

�@�����������ɒ������Ă���Ƃ������Ƃ́A�O�ؖ��̍�Ȃ̈Ӑ}������ł��傤���A����ŁA��\��ⶂ�S�������ؑ���q�A�O����S�������F���̂肦�̉��t�Z�p���f���炵�������A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ǝv���܂��B

�@����A���̋����Ƃ����Ӗ��ł̃I�y���̖��͍͂���Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂��B�t�Ղ��̂������{���a�q�̉̏��́A���J�Ȃ��̂ł����A�P�O�N�قǑO�ɒ������u�~�]�Ƃ������̓d�ԁv�ɂ�����u�����`�̖����̂悤�Ȉ��|�I�ȗ͊��͂���܂���ł����B�O�ؖ��́A�t�Ղɂ��̂悤�ȊD�`�̋��������߂Ă��Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B�������Ȃ���A���{���a�q�̗������U�镑�������͓I�ŁA���ɂP�O����������ꖋ�́A�{�N72�̑�x�e�����ł���Ȃ���A��������P�O��Ɍ������̂������Ǝv���܂��B�X�ɓA�O���ɂȂ�ƁA�����ς̎d����ς��Ă�����̂ł��傤���A����Ȃ�ɘV���������܂����B

�@����C�ɂȂ����̂́A���{�̖��Ƃ����������̍�i�̖��Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����A�t�Ղ̑䎌���͂����肵�Ȃ��B���V�^�e�B�[���H�̕����͂���ł����Ƃ���������̂ł����A�A���A�I�ɂȂ�ƁA�قƂ�lj����̂��Ă���̂�������܂���ł����B�Â����{�I�y���̓\�v���m�n�̎肪�̂��Ƃ���̉̎��������Ƃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂悭����̂ł����A�������O�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤���B

�@����A�j���w�͗ǂ������Ǝv���܂��B�������̍����́A�O���̗}������������N���C�}�b�N�X�̍��g���ւ̕ω������͓I�ł����B�����A�Ō�͒����߂��o�Ă��܂��āA������܂܂ɃN���C�}�b�N�X���̂����������Ɨǂ������Ǝv���܂��B

�@��Ԓm�o�̗����Y�����h�B��Ԓm�̔�������O���̗V�ѐl���̕��͋C�藧�Ă܂��B���̗����Y���A�t�Ղ̂����ɕ��𗧂āA�t�Ղ̊�ɂ₯�ǂ킹�Ă��܂��킯�ł����A���̕ω����ʔ��������܂����B

�@�I�y���̋ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��ǂ������ł͂���܂����A��ԓ�l�̊|�������u�K�߁v���ʔ����B��l�̗x�肪�����Ƒ����Ă�����A�����Ɗy���߂��Ǝv���܂��B

�@�ȏ�A���t�̖ʔ��������A��i���̂��̂̓������y�������ł��B��{�p��̎w���́A��i�̓����������o���Ƃ����ϓ_�ł͏\���������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�u�t�Տ��vTOP�ɖ߂�![]()

���ꗿ�F3780�~�A���ȁFD�ȁ@4F4��8��

�V��������

��������F�o�C�G�����B���̌���i2008�N11���v���~�G�j

�I�y��3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

�x���O��ȁu���H�c�F�b�N�v�iWozzeck�j

��{�@�A���o���E�x���O

����@�Q�I���O�E�q���[�q�i�[

���@�V��������I�y���p���X

| �w�@�� | �F | �M�����^�[�E�m�C�z���g |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| ���������@ | �F�@ | NHK�������������c�@ | |

| ���������w���@ | �F�@ | ���c�@�T�q�@ | |

| ���@�o | �F | �A���h���A�X�E�N���[�Q���u���O | |

| �ĉ����o�@ | �F | �o���o���E�E�F�[�o�[�@ | |

| ���@�p | �F | �n�����h�E�h�A�[ | |

| �߁@�� | �F | �A���h���A�E�V�����[�g | |

| �Ɓ@�� | �F | �V���e�t�@���E�{���K�[ | |

| �U�@�t | �F | �c�F���^�E�w���e�� | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G | |

| ����ē� | �F | ���V�@�T | |

| �|�p�ē� | �F | �������� |

�o�@��

| ���H�c�F�b�N | �F | �Q�I���N�E�j�O�� |

| �ێ蒷 | �F | ���[�}���E�T�h�j�b�N |

| �A���h���X | �F | �]�� �N�� |

| ��� | �F | ���H���t�K���O�E�V���~�b�g |

| ��� | �F | �ȉ��@�G�a |

| ���̓k��E�l | �F | ���V�@�� |

| ���̓k��E�l | �F | ���� �� |

| ���s | �F | �n �p�K |

| �}���[ | �F | �G���i�E�c�B�g�R�[�� |

| �}���O���[�g | �F | �R���@�q�q |

| �}���[�̎q�� | �F | �r�܁@�y�P |

| ���m | �F | ��K�J�@�m�� |

| ��� | �F | ���c�@�@�i |

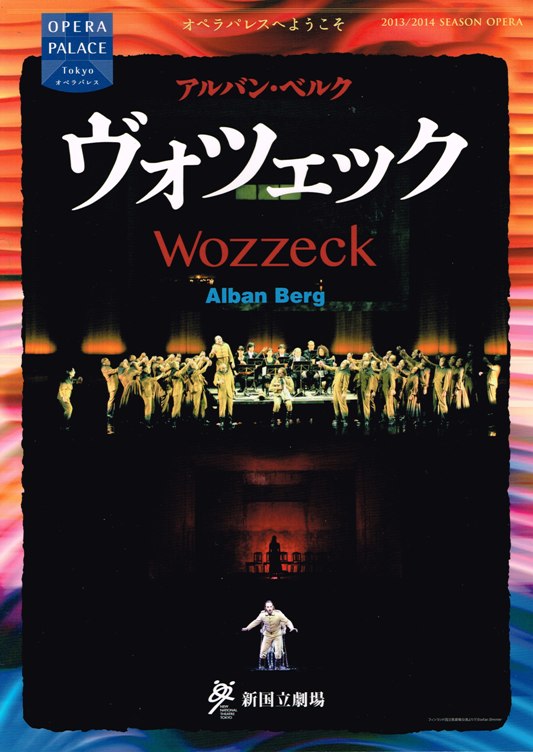

���@�z�F�@�����̂��肾�������A�A�A�|�V��������u���H�c�F�b�N�v��

�@���ɂƂ��ăI�y���͌�y�ł����āA����ȏ�̂��̂ł͂���܂���B�ł�����A�������y���߂��i������I�����Ē����悢�̂ł����A����ς肻�ꂶ�ᕨ����Ȃ��̂ł��ˁB���܂ɂ́A�����I�ȃI�y�������ȍ�i�����Ă��������Ȃ�B�ܘ_����́A�����̒m���╝���L���邽�߂̂����ł��B����ȓ���ȍ�i�����x���J��Ԃ��Ē����A���鎞�_�Ŕ[���ł��鎞������悤�ł��B

�@����I�y���̌ÓT�Ƃ��A20���I�I�y���̍ō���Ƃ�������u���H�c�F�b�N�v�ł����A���ɂƂ��ẮA����܂ł͂����̑Ώۂł����B�S�Ȃ�ʂ��Ē��������Ƃ͉��x������܂����A�V��������̃v���~�G�����Ă���܂��B�������Ȃ���A����܂ŁA���̃I�y���̖��킢����������Ɗ����邱�Ƃ��ł����ɗ����Ǝv���܂��B�X�g�[���[�͂Ƃ������A���y�����g�Ƃǂ̂悤�ɊW���Ă���̂��A�Ƃ����_���قƂ�Ǖ������Ă��܂���ł����B

�@����ܔN�Ԃ�ł��̍�i�̕���������킯�ł����A������������ƁA���̍�i�̐��E�������̎��̒��ɓ������悤�ł��B�O���[�P���x���O�̉��o�̈Ӑ}�́A�v���~�G���������ɕ������Ă�������ł������A���̉��w���̕s���Ƃ������̂�����O�������������Ɗ����邱�Ƃ��o���܂����B��������A�������o�Ȃ̂ł����A�ĉ�����邱�ƂŁA�ו���������ꂽ�Ƃ������Ƃ͂���̂ł��傤�ˁB

�@���y�̂��Ƃ�\���グ��A�����k���ȉ��y�������ꂽ�x���O�搶���̎^���Ȃ�������܂��A�t�ɂ��̂悤�ȍ�i�����t���鉉�t�҂����́A���t�҂̌���������������A�y�����ǂꂾ�������ɍČ����邩���厖�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B����A��҂̍ȉ��G�a�ł���Ƃ��A�}���O���[�g�̎R���q�q�ł���Ƃ��A�v���~�G���ɉ̂�ꂽ�̎肪��v�e���ŏo�����Ă��܂����A�I�[�P�X�g�������o�[���R���T�[�g�}�X�^�[�̍r��p�������߂Ƃ��đ����̕����d�Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�ĉ��ɂ��Z�p�̐����͂������̂��낤�Ǝv���܂��B

�@�S�̂Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��ǂ��܂Ƃ܂������䂾�Ǝv�����̂ł����A�������邽�߂̎w���҂̈Ӑ}�͂悭������܂���ł����B�Ƃ��������A���̂悤�ȍ�i�́A�w���҂̉��߂���Ŏ�����������X�R�A����������Ɖ��Ƃ��Ď��������A������ɂƂ��Ă悢���ʂނƂ������Ƃ�����Ǝv���̂ŁA����Ӗ����I�Ƃ͎v���Ȃ������m�C�z���g�̎w�����K�������̂ł��傤�B

�@�̂���̑��݊��ł����A������������Ă݂�A�܂��}���[���̃c�B�g�R�[�������ł��B�ޏ��̐��ɂ́A����̕��͋C��ς���͂�����Ǝv���܂����B���̗͂Ƃ����_�ł́A�c�B�g�R�[���ɂ͓G���܂��A���H�c�F�b�N�̐S��\����K�Ɏ����Ƃ����_�ŁA�Q�I���N�E�j�Q���̃��H�c�F�b�N�͂܂������K���ł����B�ނ̕\���́i���Ɖ��Z�Ƃ��܂߂āj�A���H�c�F�b�N�̕s���ƒ��߂Ƃ���ł��䂵����Ȃ��{�肪�f���ɓ`����Ă��銴��������܂����B

�@���̂ق��̘e��w�ł́A��т̃��H���t�K���O�E�V���~�b�g�A�A���h���X�̖]���N��A����ɍĉ��g�̈�҂̍ȉ��G�a�A�}���O���[�g�̎R���q�q���ǂ������Ǝv���܂����A�������A��l�����̍������q�������̍������͂��������Ǝv���܂��B

�u���H�c�F�b�N�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N4��20��

���ꗿ�F1FL��2�ԁ@5000�~

�g�E�L���E���[�c�@���g�v���[���[�Y

�O��s�|�p�����Z���^�[�@���̃z�[���@��66�������t��

TMP�I�y���v���W�F�N�g��6�e

��ÁF���v���c�@�l�@�O��s�|�p�����V�����c

�I�y��2���A�����t�̏�����i�h�C�c��j�䎌���{��㉉�A���t��`���A�Z�k��

���[�c�@���g��ȁu���J��iDie Zauberflöte)

��{�F�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[

���F�O��s�|�p�����Z���^�[�E���̃z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ��@�N�N�@ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �g�E�L���E�E���[�c�@���g�E�v���[���[�Y�@ | |

| �@ | �@ | ||

| �@ | �@ | ||

| �@ | �@ | ||

| �@ | �@ | ||

| �@ | �@ |

�o�@��

| �U���X�g�� | �F�@ | ��ˁ@���� |

| �^�~�[�m | �F�@ | ����@���� |

| �َ�/���� | �F�@ | ��c�@�q�� |

| ��̏��� | �F�@ | �j���@���q�q |

| �p�~�[�i | �F�@ | �с@�悤�q |

| �����T/���q�T | �F�@ | ��c�@���q |

| �����U/���q�U | �F�@ | �c���@�爤 |

| �����V/���q�V�@ | �F�@ | ����@�߂��� |

| �p�p�Q�[�i | �F�@ | ����@���m�b |

| �p�p�Q�[�m | �F�@ | �����@�P�� |

| ���m�X�^�g�X/���� | �F�@ | ���Y�@���� |

| ���m�T/�����@ | �F�@ | �ɓ��@�B�l�@ |

| ���m�U/���� | �F�@ | �����@�ߗR�� |

���z

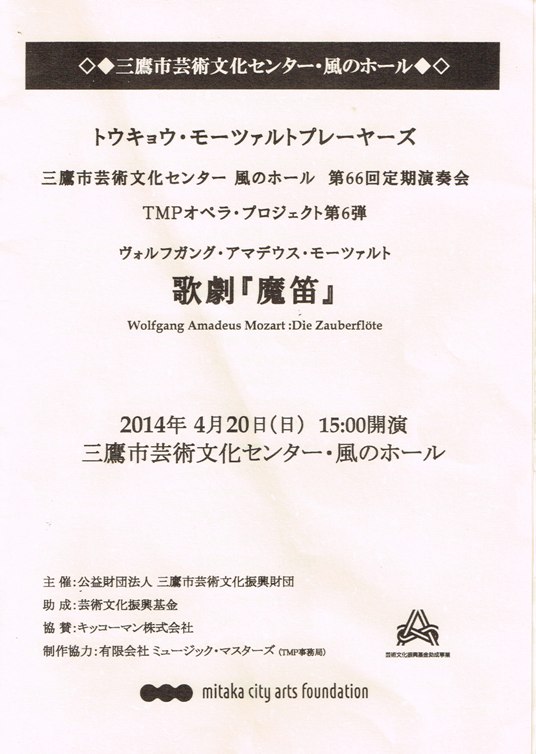

����̐��i�Ɋ��҂��� -�s�l�o�I�y���E�v���W�F�N�g�u���J�v��

�@�Ⴂ�̎�̉̂��̂͊y���݂ł��B�܂��e��肾������A���肪���������肷�邱�Ƃ͂���̂ł����A�Ⴓ�䂦�̐L�т����������ꂽ��A���X���������肷�邱�Ƃ�����܂��B

�@����̃g�E�L���E�E���[�c�@���g�E�v���[���[�Y�́u���J�v�́A�傽�郁���o�[�́A����3���V��������I�y�����C�����I����������̎��B����ȊO�̃����o�[���قƂ�ǂ��V��������I�y�����C�����I�����Đ��N�̎��ł��B

�@��O�́u��̏����v���̂����j�����q�q�Ɓu�U���X�g���v���̑�˔��́A���̖��J�̍ō����ƍŒቹ������l�͌o���҂łȂ���ނ������Ƃ������Ƃł��̃L���X�e�B���O�ɂȂ����̂ł��傤�ˁB

�@����ɂ��Ă��u��̏����v�͂�����܂��̖��ɂȂ�܂����B���ł����J�́u��̏����v�Ƃ����A�R�����g�D�[���E�\�v���m�̓���Ȃ̂ł��傤���A�����Ɖ̂���̎�́A���̎���A���E���ɐ��l�������Ȃ��A�ƌ���ꂽ�͍̂��͐́B�̏��Z�p�͊m���ɏオ���Ă��܂��B�ō����e���́A1980�N���낾�ƈꗬ�̎肽�����W�܂����^���Ղł����Ȃ茵�������Ƃ����������̂ł����A��������Ȃ��Ƃ͗L�蓾�܂���B���A���{�̃\�v���m�Łu��̏����v����������̂��邾�낤�Ǝv������͐��l�͊m���ɂ��܂����A�Ђ���Ƃ�����10�l���炢���邩������܂���B

�@����ł���Ȃł��邱�Ƃ͕ς�肠��܂���A��̏��������o���L�x�ȃx�e���������Ă���Ƃ����̂́A�K�Ȕ��f�ł��傤�B�j�����q�q�ł���ΊԈႢ�Ȃ��B����͂��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B����̐j���A���A���A�ł͍Ō�̉��肽�Ƃ���ŁA�����O���Ă��܂������A�Z�I�I�ȕ����͖{���ɗ��h�B���A���A�́A�قڊ����ȉ̏��ŁA�������܂����B

�@����A�₩�����Ȃ��̂Řb��ɂȂ�ɂ������ł����A�U���X�g���̒ቹ����ςł��B�����Ɖ��������肫���āA�������������鐺���o���͎̂���ł��B���������ቹ���o�����߂ɂ́A�g�̂��ۑ��_�̂悤�ɂ��čA���_�炩�����A�g�̑S�̂ŋ�������̂��Z�I���[�炵���ł����A��˂͂��̃Z�I���[�ʂ�̂��Ă����悤�ł��B���̂��߂��A�Œቹ���������Ă���Ȃ�ɋ����Ă��܂����̂ł悩�����ȂƎv���܂����B

�@���x�e�����ɋ��܂ꂽ���̎肽���ł����A����i�̓w�͂��~�����ȁA�Ǝv���������������ł��B��،^�̏�����������u����̐��i�Ɋ��҂������v�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B

�@�܂��A�^�~�[�m�ł����A���̉̂ɂ͂Ȃ�Ƃ����Ă����̓��������~�����B���ꂪ�����Ă������q�̋C�i���o��Ǝ��͎v���Ă���̂ł����A��������́A�����̓��������s�����Ă��܂����A���̉̂����Ղ�̓h���}�e�B�b�N�B�u���Ɣ������G�p�v�Ȃǂ́A�p�~�[�i�Ɉ�ڂڂ�������A�Ƃ��������ɕ������Ă��Ȃ��̂ł��B����ȊO�̕����ł�����^�~�[�m�̓h���}�e�B�b�N�E�q�[���[�ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�^�~�[�m�Ƃ��Ă͂������Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���܂����B

�@�p�p�Q�[�m�̑����P�������B�p�p�Q�[�m�͌|�B�҂ł����Ăق����B�u������͒��h���v���̂����߂ɑ������яo���Ă����Ƃ��A�����Ɣ����Ƃ��Ă����Ȃ��ƁA�p�p�Q�[�m�̖��킢�͏o�܂���B���t��`���ʼn��Z����������ςȂ̂͂킩��܂����A�e���V�������オ�肫���Ă��Ȃ��Ƃ������A���\�^�ʖڂȉ̂ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�ʔ����Ɍ����Ă����Ǝv���܂��B�p�~�[�i�Ƃ̓�d���Ȃǂ��A�����ȃp�~�[�i�ƈꐡ�Ƃڂ����p�p�Q�[�m�Ƃ��������������o���̂��Ǝv���̂ł����A��l�Ƃ��^�ʖڂň����͂Ȃ����ǁA�A�A�A�Ƃ��������ł����B

�@���m�X�^�g�X�̓��Y�^��B�L�����N�^�[�e�m�[���͓���ł��ˁB����������Z���������������̂ł��傤�B�u�N�ł����̊�т�m���Ă���v�̃A���A�͈����͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A���肪�Ⴆ�Ȃ������̂́A���m�X�^�g�X�̓����������Ȃ��������Ƃɂ���̂��낤�ȁA�Ǝv���܂����B

�@�т悤�q�̃p�~�[�i�B����̎��̒��ŁA��Ԑ��̓����ƖƂ������Ă��銴�������܂����B���ቹ�̖��x���������肵�Ă���Ƃ��낪�ǂ��Ǝv���܂��B2�����ɒ������u�i�N�\�X���̃A���A�h�l�v�ɂ�����A���A�h�l���͊m���ɗǂ������ł��B

�@���썹�m�G�̃p�p�Q�[�i�́A��������̊i�D�ŏo�Ă���Ƃ��̂���ׂ�������A���炩�ɐ��ق̃C���g�l�[�V�����ŁA�������ʔ��������ł��B�ޏ��Ɋւ��ẮA2�����ɒ������u�i�N�\�X���̃A���A�h�l�v�ɂ������ȉƂ��͊m���Ƀp�p�Q�[�i���������Ă��܂����A�u�p�E�p�E�p�v�̓�d���́A����ł����B����͍��삪�����Ƃ������A�����p�p�Q�[�m�̃e���V�����̍��܂肪����Ȃ����Ƃ���肾�Ǝv���܂����B�p�p�Q�[�i��߂܂��邱�Ƃ��ł��Ė{���Ɋ������A�Ƃ��������ʼn̂��ė~�����B

�@�O�l�̎����́A�c���爤�̐��̔�т�����B��l�̕��m�͗��h�ȓ�d���ł����B

�@���̕������́A�y���ʂ�ɂ͉̂��Ă���Ǝv���̂ł����A���t��`���ł��邩�炱���A�̓�����S��ɁA�����Ƒ傰���ɋC��z�����̏������ė~���������悤�Ɏv���܂����B

�@��N�N�w����TMP�̉��t�͑f�G�ł����B���Ȃ��I��������ɔ��肪�o�邩�Ǝv������A�N����������Ȃ������̂ŁA�オ�������n���ĉ��b�����Ȋ�����܂������A���Ȃ͏\������ɒl���鉉�t�ł����B���̑��̕��������h�������Ǝv���܂��B

�u���J�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N4��26��

���ꗿ�FS�ȁ@1F15��31�ԁ@9000�~

�A���e���b�J�i���E������|�p�Ձj2014

�����̌��c����

��ÁF���E������|�p��2014���s�ψ���/���v���c�@�l���s�������c/���a���y��w/���{�f���w

�I�y��2���A�����t�̏�����i�h�C�c��j�䎌���{��㉉

���[�c�@���g��ȁu���J��iDie Zauberflöte)

��{�F�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[

���F���a���y��w�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

����F���{�I�y���U����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���o�@�L�@ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �e�A�g���E�W�[���I�E�V���E���E�I�[�P�X�g���@ | |

| ���@�� | �F | �����̌��c������/�ˌ��w�������w�Z������ | |

| �����w���E���w���@ | �F | ���c�@�~�� | |

| ���@�o�@ | �F | �n��@�I�Y | |

| �I���W�i�����o�@ | �F | ���R�@�R�a | |

| ���@�p�@ | �F�@ | �{�]�@�`���@ | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ��@�T�q�@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �q�{�@�j�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �y���@�D�I�@ | |

| �����ē@ | �F�@ | ���R�@�A�K�@ |

�o�@��

| �U���X�g�� | �F�@ | �����@��F |

| �^�~�[�m | �F�@ | ���R�@�z��Y |

| �َ� | �F�@ | �}�@��� |

| ��̏��� | �F�@ | ���@���� |

| �p�~�[�i | �F�@ | �����@���b |

| �����T | �F�@ | �k��@���q |

| �����U | �F�@ | ���с@���� |

| �����V�@ | �F�@ | �c���@���� |

| �p�p�Q�[�i | �F�@ | �{�{�@�ʉ� |

| �p�p�Q�[�m | �F�@ | �H�{�@�� |

| ���m�X�^�g�X | �F�@ | �R���@���K |

| ���q�T�@ | �F�@ | ���ˁ@���Ȃ��@ |

| ���q�U�@ | �F�@ | �����@���ԁ@ |

| ���q�V�@ | �F�@ | �R粁@���� |

| ���m�T/�m���T�@ | �F�@ | ���@�ꗹ�@ |

| ���m�U/�m���U�@ | �F�@ | �ʕ{�@�^��@ |

���z

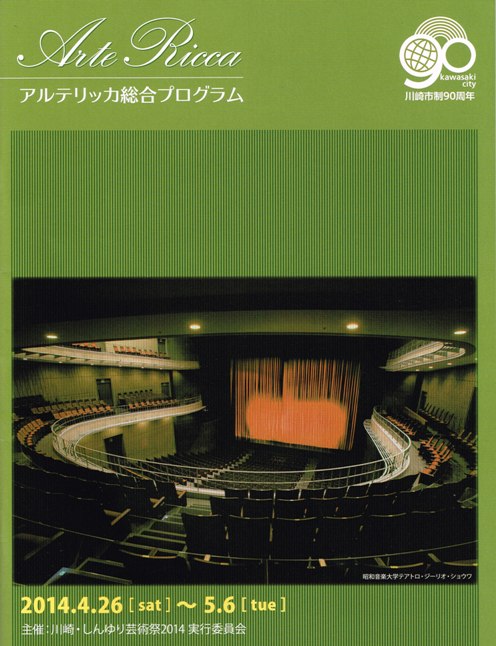

�����Е��W���|�j�Y�� -�A���e���b�J2014�@�����̌��c�u���J�v��

�@���������ē�T�A�����āu���J�v�����ƂɂȂ�܂����B�F�X�ȈӖ��őΏƓI�Ȍ����ł����B���t��`���ƕ�������A�ꕔ�ȗ��L�ƑS�ȉ��t�A���̑����y�����w���҂̌��̈Ⴂ�Ȃ̂��A���Ȃ�ΏƓI�ł������A�̎肽���̕\�����ΏƓI�������悤�Ɏv���܂��B

�@���Ȃ݂ɁA����͊�{�I��2011�N�Ɂu�l�ވ琬�I�y�������v�Ɩ��ł���ď㉉���ꂽ���R�R�a�̕���ł��B�O�������͎O�K�Ȃ���̎������������炩���܂�C�ɂȂ�܂���ł������A�ߏփf�U�C�����A���l�Ƃ��Ă͍���ł��B�͂�����\���グ�Ă��܂��A���m�̂��ƂȂǑS���m��Ȃ����[���b�p�̃f�U�C�i�[���A���{���ƌ�������Ȃ��낤�A�Ƃ��������Ńf�U�C�������A���{�I�Ƃ������I�Ƃ������Ȃ������Е��̂��́B

�@�u���J�v�ƌ����A����̓G�W�v�g�ŁA�^�~�[�m�͓��{�̉��q�Ƃ����ݒ�ł�����A���ł�����ŗǂ���ł��傤���ǁA�����A�u���J�v�͂���Ȋ����ł��傤�v�ƌ��������ō�����A�ǂ����Ō����悤�ȁA����ł��Ă��������Ȃ������ۂ��f�U�C���ŁA�ǂ������S�������܂���B�����v���Ă��܂��̂́A���o�L�̉��y�����W���邩������܂���B

�@��T�̍�N�N�ƍ��T�̐��o�L�B��l�̎w���҂̃A�v���[�`�͂��Ȃ�ΏƓI�ł��B����D�u�Ɗ��Ƒ����e���|�ł����������t���Ă��銴���B�������������������Ă������t�Ƃ������́A���y�������Ă��鎩�����ɂ��܂�����ăh���C�u���Ă�����ۂł��B�|���āA����̐��o�L�̉��t�́A�悭�����Η��������ďd���A���������Ώd�����āA���[�c�@���g�̉��y�̎����R�R�I�����������ɂ������t�B���������t�ƁA���̈ߏւ��d�Ȃ�ƁA���ɂ͎�ɕ@�ɕt���Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ͂��邩������܂���B

�@�̂ɂ��Ă��A��T�ƍ��T�Ƃł͑ΏƓI�ł��B��T�͖�̏����ƃU���X�g�����ǂ��A���̓���͐�T�ɌR�z���グ����Ȃ��B����ȊO�͓�O�������āA���T�̕����ǂ������Ǝv���܂��B

�@�܂���̏����ł����A��얃�߂Ƃ������A���͏��߂Ē��������Ǝv���܂��B��Ԓ������ǂ���̃X�^�J�[�g�̍��������͂�������o�Ă����Ǝv���܂����A���ቹ���̊D�`������Ȃ������ł��B�܂��A���A���A�̓���̕����͂����Ɨ͂����߂Ă�������̂��������ǂ��Ǝv���̂ł����A�������Ђ��Ђ�낵�������ɂȂ��Ă��܂����B���h�D�[�T�̂����t���āA�ŁX�������ς����ēo�ꂵ�Ă��A��T�̐j�����q�q�̖ڗ͂�D�`�̋����ɂ͂ƂĂ������ł��ł��Ȃ������ł����B���������Ƃ��낪�o���̍��Ȃ̂ł��傤�ˁB����Ɋ��҂������Ƃ���ł��B

�@������F�̃U���X�g���B2011�N�����̎������������̂��Ă��ē��l�Ɏv�����̂ł����A���������͂���Ȃ�ɐ����͂�����̂ł����A�ቹ�ɓ����܂��B��ꖋ�t�B�i�[���̍Œቹ�͉�������Ă��܂���ł������A��̃A���A���w���L���̌ܐ��̉��̉��́A�قƂ�ǔ��ł��Ȃ����������ł��B��T�̑�˔��͂́A�������������苿�����Ă����̂ŕ�����Ȃ��������܂����B

�@���R�z��Y�̃^�~�[�m�B���̕��̐��̓^�~�[�m�ɗǂ��������Ă��܂��B���ɍ������̓����ȋ����́A�@���ɂ����[�c�@���g�̃e�m�[���A�Ƃ��������Ő����f�G�B���ꂪ�Ⴂ���ɕς���čs���Ă������悤�ȐF�����ʼn������Ă����Ηǂ��̂ł����A���̏o�������}�ɕς���̂ł��傤���A���̃M�A�`�F���W���ꐡ�I���ŋC�ɂȂ�܂����B

�@�������b�̃p�~�[�i�B���̕����ǂ��B��T�̗т悤�q�������Ȃ������ł����A�����̕��������Ƒf�G�ł��B���肪�ǂ������Ƃ������Ƃ͂���ɂ���A�p�p�Q�[�m�Ƃ̏d���A�^�~�[�m�Ƃ̏d�������ɑf�G�ł������A17�Ԃ̃A���A�u�����A���ɂ͂킩��A���������Ă��܂������Ƃ��v�̐X�Ƃ����i�����S�ɋ����܂����B

�@�H�{���̃p�p�Q�[�m�B�����Ȃ��Ǝv���܂��B��ۂƂ��ẮA�u�h��������v�̃X�l�v�݂����Ȋ����B�V�ߖ��D�Ȗ쐶���A�Ƃ��������ł͂Ȃ��ł����A����͂���ň����Ȃ��B�����A�u���l�����[������v�̃A���A�́A�����Ɛ����y�����ĉ̂��������A�����ƌy�������o���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��p�p�Q�[�m�͉��Z����ł��ˁB���Z�������ĕ��͋C������オ��Ƃ��낪�����܂��B��T�̑����P��͉����ł����B

�@�{�{�ʉ��̃p�p�Q�[�i�͕��͋C���ꐡ�����ł��B�����ȏH�{�p�p�Q�[�m�ƒ��g�̋{�{�p�p�Q�[�i�Ƃ��g�ݍ��킳��ƁA�����̛m�V���������Ă������Ŗʔ��������ł��B�u�p�A�p�A�p�v�͊y�����ł����B

�@�R�����K�̃��m�X�^�g�X�B������݊�������Ȃ������ł��B���m�X�^�g�X�͈����ł����A���̌�둤�ɂ͋s����ꂽ���̂̔߂��݂�����܂��B������������Ɨǂ��̂ł����A�R�~�J���ɂȂ�߂��Ă����̂��A�Ȃ��Ȃ������܂Ŋ��������鉉�Z�E�̏��ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B

�@�����O�l�́A��T�̕����A���T���u���Ƃ��Đ����Ă��܂����B���q�O�l�͉��炵���āA�A���T���u�����ǂ������Ă���A�ƂĂ��f�G�ł����B

�@2011�N�̌����̎��ɂƂĂ����S�����V��ꗹ�̕��m/�m���T�A����������ōēx�o��B�O�l���h�ȉ̂Ŋ��S���܂����B

�@������ǂ������ȁA�Ǝv���̂́A��ꂪ�قږ��Ȃ��������ƁB���Ƃ����Ă��A���q��������������Ă�������͗ǂ����̂ł��B

�u���J�vTOP�ɖ߂��ӏܓ��F2014�N4��27��

���ꗿ�FD�ȁ@4000�~�@5F�@R2��6��

��ÁF���v���c�@�l�@���������

���������I�y������@������I�y����

�I�y��3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu���X�v�l��iMadama

Butterfly)

��{�F���C�[�W�E�C�b���J�^�W���[�b�y�E�W���R�[�U

���@����������ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | �_�j�G�[���E���X�e�B�I�[�j |  |

| �nj��y | �F | �����s�����y�c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| ���@�� | �F | �������c | |

| ���@�o | �F | �I�R�@���� | |

| ������p | �F | ���@�I�v | |

| �߁@�� | �F | �݈�@���� | |

| �Ɓ@�� | �F | ��c�@�S�� | |

| ����v�@ | �F�@ | �r�c�@�ǁ@ | |

| ����ē� | �F | �����@�����O |

�o�@��

| ���X�v�l | �F | �؉��@����q |

| �s���J�[�g�� | �F | ����@�B�� |

| �V���[�v���X | �F | ��@�Ǖ� |

| �X�Y�L | �F | ���с@�R�� |

| �S���[ | �F | �I���@�� |

| �{���] | �F | �����@�O |

| �_�� | �F | �����@�j�� |

| ���}�h�� | �F | ����@�R�V |

| �P�[�g | �F | �J���@�߂��� |

���@�z

���́u���X�v�l�������ł��v�@-���������I�y������u���X�v�l�v��

�@���̓v�b�`�[�j�̍�i���g�����܂�D���ł͂���܂��A�u���X�v�l�v�͓��Ɍ����ł��B��Ԍ����ȃI�y����������܂���B�������A����Ȏ��������Ă��{���́u���X�v�l�v�͗ǂ������ł��B�����Ɛ\���グ�č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B�����Ă��ċv���Ԃ�ɔw�����������������܂����B

�@�����v�����v���͑����O����܂��B

�@���ɂ́A���X�e�B�I�[�j�̉��y��肪���ɗ��̓I�ŁA�|�C���g�����������w�������Ă������ƁB���ɊO����̖؉�����q�̉̏����f�G���������ƁB��O�ɌI�R���ǂ̉��o�����{�l�������钱�X�v�l�̂�������ɂ߂����Ƃł��B���̎O�_�����ւ��āA�����ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B

�@���X�e�B�I�[�j�̎w���͊�{�I�ɂ͂��т��т������i�͂̂�����̂ŁA�w���҂̎Ⴓ��������������̂ł����B�������A���̕��͂��ꂾ���ł͏I����Ă��炸�A�ɋ}���̏��̌ċz�ɍ��킹�ĕt���Ă��������ł��B�ł����特�y������Ȃ��B�����s�����y�c�̉��t���A�w���҂̗v���ɉ����āA�r�X�������t���Ă������Ǝv���ƁA���ɝR��I�ɂȂ����肵�āA���̕ω������l�ŁA�ʔ������̂ɂȂ��Ă��܂����B

�@�؉����X����́A�S�̂Ɉ�{�c�̒ʂ����̏��ŗǂ������ł��B��{�I�ȃg�[���ɂԂꂪ�Ȃ��A�����肷��悤�Ȗ��x�̂���̏����f���炵���Ǝv���܂����B���f�̂Ƃ��낪�������肵�Ă��邩��A�����Ƃ�����Ⴂ�Ƃ�������݂Ȃ̂ł��傤�ˁB�ꖋ�́u���̓�d���v�ł̉��ȕ\��A��́u���鐰�ꂽ���Ɂv�A���u�Ԃ̓�d���v����u�n�~���O�E�R�[���X�v�Ɏ��镔���̐Ȃ��\���A��O���̐�]�ɂ����錀�I�ȕ\���A�ǂ�����h�Ȃ��̂ŁA��������܂Œ��������X����̒��ł��ō��̈�l�Ɛ\���グ����S�O�������܂���B�Ƃɂ����f���炵�������Ǝv���܂��B

�@�؉����X����̑f���炵���Ƃ���͏���̌����ȂƂ���ł��B�I�R���o�̓������Ǝv���̂ł����A���{�l�̗������U�镑�����ӎ��������o�ɂȂ��Ă��܂��B�I�R���o�Łu���X�v�l�v�����̂ł���A���X����̖��͓��{�l�łȂ���Ζ������낤�ȁA�Ǝv���܂��B���m�l�̉̂����X�v�l�������Ԃ܂������ǁA�ǂ�Ȃɓ��{���ɉ��Z�����Ă��A���̂Ȃ���Ƃ��������͏o���Ȃ��悤�ł��B

�@�u���X�v�l�v�Ƃ�����i�́A�v�b�`�[�j���\���ɓ��{�l��m�邱�Ɩ����ɍ��ꂽ��i�ł��̂ŁA���{�l���猩����������Ƃ��낪�������܂��B����ł��C�^���A�I�y���̃Z�I���[�ɏ]�����C�^���A�I�y���ł�����A���{�l����l������Ȃ�����ł��������邱�Ƃ͉\�ł��傤�B�]���āA���{�����܂�ӎ����Ȃ�������ܘ_�l������B�Ⴆ�A�V��������̌I�R����̕���͓��{��S���������Ă���킯�ł͂���܂��A�����Ўw���ł��B

�@�ł��A���̕���Ŕ���{�l�̒��X��������撣���Č������Ƃ���ŁA�v�b�`�[�j�̉��y�̑e���芴���������āA�S�R�S������܂���B

�@�����̌I�R���lj��o�́A�O�ꂵ�ē��{�ɍS���Ă��܂��B����͖����ېV�̒���ł��邱�Ƃ�������悤�ɁA�Ⴆ�A�S���[�͈ꖋ�œo�ꂷ��Ƃ���鞎p�Ȃ̂ɁA�ɂȂ�ƎU�蓪�ɂȂ�ƌ������ׂ����Ƃ���܂ŋC��z���Ă܂����A�G�߂��t�ł��邱�Ƃ��ӎ������邽�߂ɁA����ɂ͍��������Ă���B��ꖋ�̌������ł̉ԉōs��̎p�̍����c�̓������Ȃǂ�������{�I�ł��B���������ׂ����Ƃ���ɁA���{�l�̊�������{�炵������������o���Ă��܂��B

�@���̉��o�̃x�[�X�ɂ͖ܘ_�v�b�`�[�j�̉��y������܂��B�v�b�`�[�j�̉��y�̓G�L�]�`�Y�����������邪�䂦�ɕs���R�ȂƂ�������X����킯�ł����A�I�R���lj��o�́A���̉��y�̕s���R�����o���邾�����ڂ��Ȃ��悤�ɂ��āA���̔���������������悤�ȕ���ɂȂ��Ă���B���x���Ă��̉Ԃ̓�d������n�~���O�R�[���X�ɑ��������̃��B�W���A���I�������͐����Ǝv���܂��B���ɍ���̖؉�����q�Ə��їR���͂��̏���̔��ŁA���̕���̔����X�ɋ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�؉��ȊO�̉̎肽���ł����A�܂��A�X�Y�L�̏��їR�����ǂ��B5�N�O�̎R���q�q�قǂɂ͐S������܂���ł������A�̏��E���Z�Ƃ��ƂĂ����h�Ȃ��̂ł����B

�@�s���J�[�g���̔���B�ƁB�����͂Ȃ����ǁA�ꖋ�͑S�̓I�ɗ͂݉߂��̈�ۂł��B���������}���ĉ̂��������A�ꖋ�̉��y�I�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B��Ǖ��̃V���[�v���X���A�ꖋ�̋���������ł����B�E�O���͗ǂ��Ǝv���܂����B

�@���̑��e���ł́A���ȃS���[�̈ꐡ�i�̂Ȃ��y���Ȋ������I�����͏��ɉ̂��Ă��܂������A�����O�̃{���]�A����R�V�̃��}�h�����ǂ������Ǝv���܂��B

�u���X�v�l�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

���ꗿ�FC�ȁ@7560�~�@4F2��12��

��ÁF�V��������

�I�y���P���E�����t����i�C�^���A��j�㉉

�}�X�J�[�j��ȁ@�̌��u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�iCAVALLERIA RUSTICANA)

��{�F�W�����@���j�E�^���W���[�j�E�g�b�c�F�b�e�B/�O�C�[�h�E���i�[�V

�I�y��2���E�����t����i�C�^���A��j�㉉

���I���J���@�b����ȁ@�̌��u�����t�v�iI

Pagliacci)

��{�F���b�W�F�[���E���I���J���@�b��

���@�V��������@�I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���i�[�g�E�p�����{ |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | TOKYO FM���N�����c | |

| ���������w�� | �F | �ĉ��@�b�q/����@���b�q | |

| ���@�o | �F | �W���x�[���E�f�t�� | |

| ���p�E�ߏ� | �F | �E�B���A���E�I�������f�B | |

| �Ɓ@�� | �F | ���x���g�E���F���g�D�[�� | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē��@ | �F�@ | ���c�@�����@ | |

| �|�p�ē� | �F | �����@���� |

�o����

�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i

| �T���g�D�b�c�@ | �F | ���N���V�A�E�K���V�A |

| ���[�� | �F | �J���@�r�� |

| �g�D���b�h�D | �F | ���A���e���E�t���b�J�[�� |

| �A���t�B�I | �F | ���c�@���V |

| ���`�A | �F | �X�R�@���q |

�����t

| �J�j�I | �F | �O�X�^�[���H�E�|���^ |

| �l�b�_ | �F | ���P�[���E�X�^�[�j�V |

| �g�j�I | �F | ���B�b�g���I�E���B�e�b�� |

| �y�b�y | �F | �g�c�@�_�V |

| �V�����B�I | �F |

�^�ߏ�@�h |

���@�z

�V�V���[�̕��E��C�^���A�̕��|�V������������u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�E�u�����t�v��

�@�قڂЂƌ��Ԃ�̃I�y���ӏ܂ł������A�挎�̓����u���X�v�l�v�A�����̐V��������u�J���@�E�p���v���Ďv���̂́A���̂����̐l�����o���Ȃ����[�J���Ȗ��킢�Ƃ����̂͊m���ɂ���ȁA�Ƃ������Ƃł����B

�@�t�����X�l���o�ƂɈ˂�V���o�̕���ł����A�~�`�����͂������䂪�������������͋C�ŁA��C�^���A�Ƃ������͖k�C�^���A���h�C�c���ۂ����������܂������A���̒��Łu�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v���u�����t�v���㉉����܂��B���Ɂu�����t�v�́A����̏�ɂ���ϋq���ł��鍇���c�ƂƂ��ɁA�{���̃I�y���̊ϋq���ϋq���Ƃ��ĎQ�����邱�Ƃ����߂��܂��B���̈Ӗ��ŁA���̕���́u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�����u�����t�v�Ƀ|�C���g��u��������Ȃ̂ł��傤�B

�@���āA�O���́u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v

�@�t���b�J�[���̃g�D���b�h�D�́A�`���̃V�V���A�[�m���ƂĂ��y���Ȋ����ŁA�u��������́H�v�Ǝv�����̂ł����A���̊������C�^���A�Ȃ̂ł��傤�ˁB���ɏ�������������������ɂ͂����Ȃ��Ƃ����C�^���A�j�̌y�������C�^���A�l���g���֒����Č������Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ǝv���܂��B�t���b�J�[���̉̂͒[���Ƃ�����ł͂Ȃ��̂ł����A�C�^���A�I���[�J���Y�����ꐡ�����Ƃ��납�畬���o���Ă��āA���̌��̟��銴�������͓I���Ǝv���܂����B

�@����́u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�́A�g�D���b�h�D�𒆐S�ɉ���Ă�������ł����B�w���҂��I�[�P�X�g��������������藧�Ă鑶�݂̂悤�Ȋ����ł��B

�@�T���g�D�b�c�@���̃K���V�A�̓x�l�Y�G���o�g�̉̎肾�����ł����A�ޏ��̉̂́A�t���b�J�[���Ɣ�r����ƁA���y�I�ɂ͐����Ă��邯��ǂ��A�C�^���A���̃��[�J���Y���͗]�芴�����Ȃ��B�u�}�}���m��ʂ�v�Ȃǂ́A�����[���Ō��\�Ȃ̂ł����A�ǂ������肪����āA�C�^���A�̌�������������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���ł����B�����Ȃ����ǁA���̃I�y���Ńg�D���b�h�D������ȉ̂���������Ȃ�A�T���g�D�b�c�@��������撣�肵�Ă��ǂ��̂��ȁA�Ǝv���܂����B

�@���c���V�̃A���t�B�I�B���́A�A���t�B�I�͂����Ƒe��Œj���ۂ��ł���Ƃ����C���[�W������B���̈�ۂƔ�r�������A���c�̃A���t�B�I�͒[���߂��āA���݊��������B�g�D���b�h�D�̃C�^���A�̑��z�݂����ȉ̏��ɑR�������Ă��Ȃ��������������܂��B�A���t�B�I�̓o��̃A���A�u�n���n���R��v�́A�ŏ���������Ɨ͋����̂��������A�A���t�B�I�̑e�삳���o�銴�������܂��B�����̏�ʂł��A�{���́A�A���t�B�I�̓{��Ƀg�D���b�h�D���d���Ȃ��Ɍ����Ɋ������܂�Ă����A�Ƃ����������Ǝv���̂ł����A����̓A���t�B�I�̕����w�L�т����Č��������߂Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��āA�ꐡ�c�O�ł����B

�@�J���r���̃��[���͒��g�E���e�̔ޏ��̕��͋C�����[���ɂ҂�����B�X�R���q�̃}���}���`�A���x�e�����̖��ł���������߂Ă��܂����B

�@�p�����{�̉��y���́A�C�^���A�̏�M��������������̂ŁA���̍�i��t���b�J�[���̉̏��Ɨǂ��}�b�`���Ă��銴�����������܂����B�����A�[���ł͂Ȃ��B��̊ԑt�Ȃ́A����ł����A�Ƃ����ʂ��Y��ɉ��t����ƁA���y�̔������Ƙb�̐����I�n���n�������Ƃ��Δ䂳��āA�Ȃ̖��킢�������Ǝv���̂ł����A�p�����{���g�̎��C�^���A�̌��������Ă��܂����悤�Ɏv���܂����B

�@�㔼�́u�����t�v�ł����A�u�J���@�����A�v�قǂ̓C�^���A�̕��������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B����́A�^�C�g�����̃|���^���C�^���A�l�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��W����̂ł��傤�ˁB���C�̕\����������ƂȂ������������܂��B�u�ߏւ�����v�́A�����͂Ȃ��̂�����ǂ��A������̐S��h�݂͂���悤�ȍr�X��������̕\�o�͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���݊��͂��邵�A�ǂ��̏��Ȃ�ł����ǁA�u�J���@�����A�v�̃t���b�J�[���̉̂��Ă��܂��ƁA������Ȃ��������Ă��܂��̂��������ł��B

�@�X�^�[�j�V�̃l�b�_���ǍD�B�l�b�_�Ɏ��������ꐡ�����̂�������B�f�r���[25���N�̃x�e�����������ł����A���̂������A�̏��E���Z�Ƃ��芵�ꂽ���������܂����B�|�C���g�����������̏��ŗǂ������̂ł����A�ǂ����A���[�`����������܂����B

�u�����t�v�͘e��w�͑����ėǍD�B���B�e�b���̃g�j�I�͂悢�B�v�����[�O�̌�����A�l�b�_�ɐU���Ă���̓{��̕\����C�^���A�ł��ˁB�^�ߏ�h�̃V�����B�I�����o�̂���������̂ł��傤���A���N�̓����́u�����t�v�̎����������Ƒ��݊�������A�l�b�_��U�f���閣�͂��ǂ������Ǝv���܂��B�g�c�_�V�̃y�b�y���ǂ������ł��B

�@�p�����{�̉��y���́u�����t�v�̕����ꐡ��ÂȊ��������܂����B���̂������A����S�̂̉��y�I�܂Ƃ܂���o�����X���u�����t�v�̕����ǂ������̂��ȂƂ͎v���܂��B�������A�u�J���@�����A�v�̓c�ɂ������ɂ͒�����ɂ��v���~�e�B�u�ȕ������h���������������܂����B

�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v/�u�����t�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||