�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�S�N�i���̂P�j�ڎ�

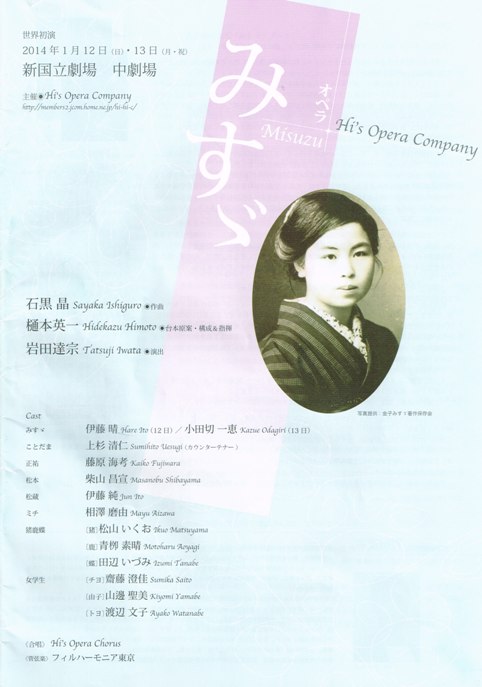

| �V��I�y�����㉉����Ƃ������Ɓ@ | 2014�N1��12���@ | Hi's Opera Company�u�݂��U�v���@ |

| �����̖��킢 | 2014�N1��13���@ | Voce D'oro Professionale�j���[�C���[�I�y���K���R���T�[�g�� |

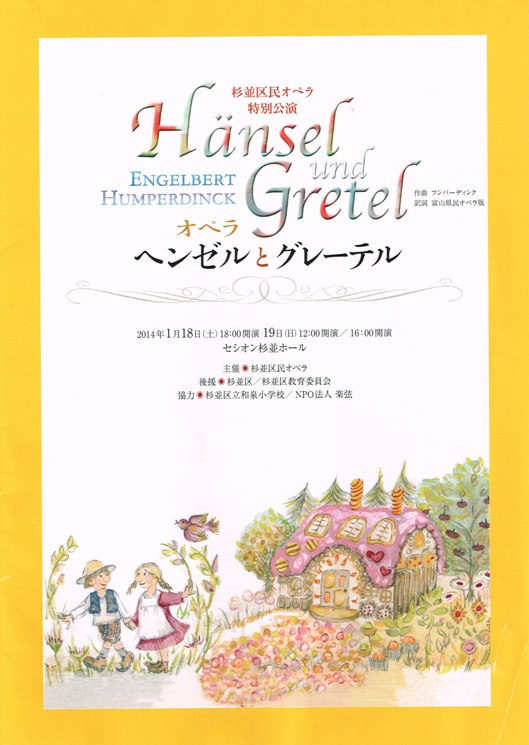

| �����͂��@ | 2014�N1��18���@ | �����斯�I�y�����ʌ����u�w���Z���ƃO���[�e���v���@ |

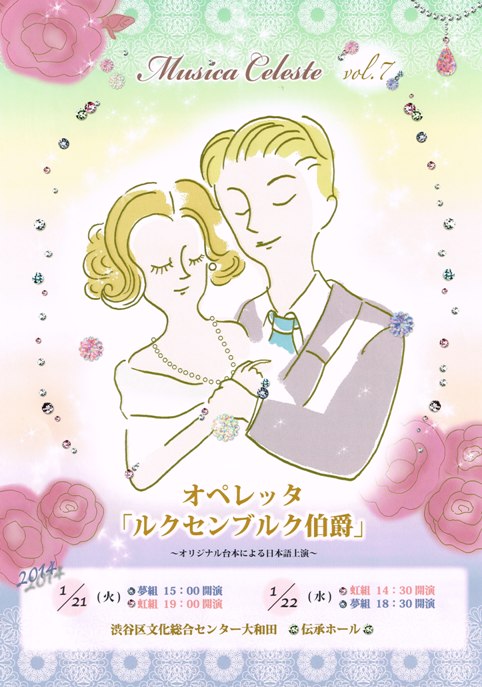

| �ŋ��̗���Ɖ��y�̗��� | 2014�N1��22���@ | Musica Celeste��7��{�����u���N�Z���u���N���݁v�� |

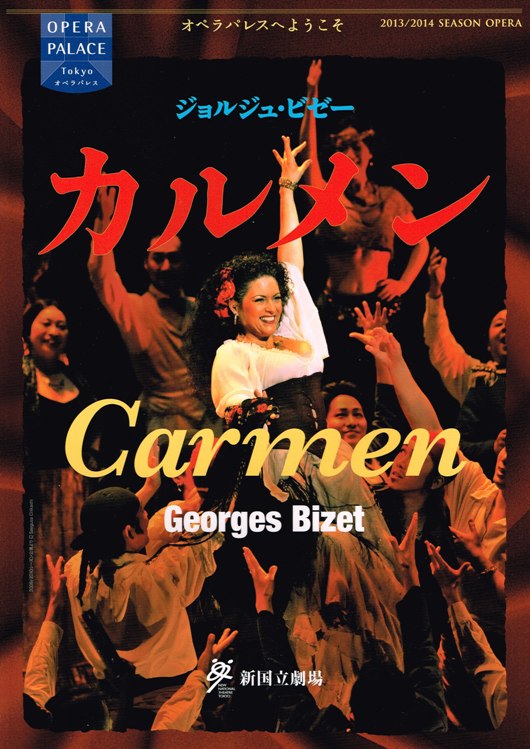

| �J�������̂��F�C�@ | 2014�N1��29���@ | �V��������u�J�������v���@ |

| VIVA���b�V�[�j�I | 2014�N1��31���@ | �����̌��c�n��80���N�L�O�����u�I���B���݁v1���ڂ� |

| ���Ȃꂽ���̖��� | 2014�N2��2���@ | �����̌��c�n��80���N�L�O�����u�I���B���݁v2���ڂ� |

| �f���J�V�[ | 2014�N2��5���@ | �V��������u���X�v�l�v�� |

| ���{�����ł��邱�Ƃ̕s�v�c | 2014�N2��9���@ | �����I�y���E�v���f���[�X�u�~���C���v�� |

| �ݒ肪��?�@����Ƃ��L���X�e�B���O�H | 2014�N2��20���@ | �ΐ쌧�����y���~�����|�p���ꋤ����������u��������v�� |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2014�N1��12��

���ꗿ�FA��

1F18��70�ԁ@8000�~

��ÁFHi's Opera Company

���E����

�S3���A����i���{��j�㉉

������ȁu�݂��U��iMisuzu)

��{���āE�\���F��{�p��

���F�V��������E������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ��{�@�p�� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �t�B���n�[���j�A���� | |

| ���@���@ | �F�@ |

Hi's Opera Chorus |

|

| �@ | �@ | ||

| ���@�o | �F |

��c�@�B�@ |

|

| ���@�u�@ | �F�@ | ���c�@���q | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ���c�@�x�q�@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �哇�@�S�v | |

| ���@���@ | �F�@ | �R���@�m��@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@�����O | |

| �@ | �@ | ||

| ���@�� | �F�@ | NPO�@�l�~���}�[���E�I�y�� |

�o�@��

| �݂��U | �F�@ | �ɓ��@�� |

| ���Ƃ��� | �F�@ | �㐙�@���m |

| ���S | �F�@ | �����@�C�l |

| ���{ | �F�@ | �ĎR�@���� |

| ���� | �F�@ | �ɓ��@�� |

| �~�` | �F�@ | ���V�@���R |

| ������[��] | �F�@ | ���R�@������ |

| ������[��]�@ | �F�@ | ����@�f���@ |

| ������[��]�@ | �F�@ | �c�Ӂ@���Â݁@ |

| ���w��[�`��] | �F�@ | �V���@���� |

| ���w��[�R�q]�@ | �F�@ | �R粁@�����@ |

| ���w��[�g��]�@ | �F�@ | �n�Ӂ@���q�@ |

���z

�V��I�y�����㉉����Ƃ�������-Hi's Opera Company�u�݂��U�v���B

�@�����q���̍��A���q�݂��U�͑S���m���Ă��܂���ł������A���݂͓��{�̎��l�ōł��L���Ȉ�l�Ȃ��Ă��܂��܂����B�u���Ə����Ɨ�Ɓv�͎q���̏��w�Z�̋��ȏ��̒�Ԃ̎��ł����A�����{��k�Ђ̌��CM���l���Ԃɗ�����Ă����L���́A�݂��U�́u�����܂ł��傤���v�B�ޏ��͑吳�������珺�a�����ɂ����Ċ��A���U��512�҂̎����������Ƃ���Ă��܂��B�������A���̐��U�͕s���ŁA�v�̕����ɔY�܂���A���������̍Œ���1930�N��26�̎Ⴓ�ŕ��Ŏ��E�����Ă��܂��B

�@���̃h���}�e�B�b�N�Ȑ��U���I�y���������ƍl�����̂ł��傤�B�w���҂̔�{�p��͔ޏ��̐��U���I�y���ɂ��悤�ƍl���A��ȉƂ̐����ɈϏ�������̍�ȂɎ���܂����B���x����������J��Ԃ��A�{���̏����ɂ������������ł��B�����Ɏ���M�ӂƓw�͂ɑS������������܂��B�������Ȃ��獡��̍�i�A�͂�����\���グ��ΔM�ӂ����肵�āA��i�Ƃ��Ă͂��܂�ǂ����̂ɂ͎d�オ���Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B

�@�܂��̓h���}�̃|�C���g���i���Ă��Ȃ��̂��c�O�ł��B���U�S�̂𑨂��悤�Ƃ������߂��A�G�s�\�[�h�̗���ɂȂ��Ă���A���ꂼ��̃G�s�\�[�h���L�@�I�Ɍq�����ė��Ȃ��B���A�I�y���̏퓹�ł���A��l���A������A�G���̃o�����X�������A�݂��U�Ώd�ɂȂ肷���Ă��銴���ł��B�X�ɂ݂��U�̓��w�����̎��Ƃ��đ�R�p���Ă��邽�߁A���̓��w���̕��͋C�ƕs�K�Ȑ�������肭�q�����Ă��܂���ł����B������\���グ��Ȃ�A�u���Ƃ��܁v��u�������v�Ƃ��������z�I�ȓo��l�����o���Ă���̂ł����A���̃|�W�V�������ŏ��͂͂����肹���A���z�I�y���ɂ������̂��A���F���Y���I�ɂ����čs�������̂��悭������܂���ł����B���ɑ�ꖋ�̌㔼�͂悭������Ȃ���\�B���́u�������v�́A�S�̂�����Γ������A�u�g�D�[�����h�b�g�v�̃s���E�p���E�|���I�Ȗ�����S���Ă���̂ł����A��ꖋ�̌㔼�ł͉������悤�Ƃ��Ă���̂�������܂���ł����B

�@�ȏ�|�C���g�����đ�{���u���b�V���A�b�v�ł�������Ɩʔ������邱�Ƃ��o������������܂���B

�@���y���ꎩ�g�́A���w�I�ȗv�f���܂܂����̂̊�{�I�ɂ͖����̌��㉹�y���ł���A�e���݂₷�����y�ł͖����悤�Ɏv���܂����B���Ȃ݂ɋ��q�݂��U�͌�����w�̐l�C���l�ł�����A�ޏ��̔��\���ꂽ���ׂĂ̎��ɍŒ��l�̍�ȉƂ��Ȃ�t���Ă��܂��B�L���Ȏ��Ɋւ��ẮA���l���̍�ȉƂ��Ə��Ȃ⍇���ȂɎd�グ�Ă��܂��B���͂��̑S�Ă�m���Ă���킯�ł͂���܂��A�R��̓I�ɏ�����Ă���Ȃ������A�e���݂₷�����̂������ł��B����̋Ȃ̓A���A�I�ł�������A���Ƀ����f�B�[�̔����������܂芴�����Ȃ����̂ł�������A�e���݂₷���A�Ƃ����_�ł͏]���̋Ȃ��R���������悤�Ɏv���܂����B

�@���t�́A���ɔM���Ă��Ă��܂����B�܂��͎w���҂̔�{�p��͖{���ɔM�̂����������t�B�������v���f���[�X�����I�y���̏����܂������������Ƃ����C���̂��������w���Ԃ�Ō��\�Ȃ��̂ł����B�I�[�P�X�g���͎w���҂̔M�C���\�������ĉ��t���Ă����A�Ƃ܂ł͐\���グ���Ȃ��Ǝv���܂����A��������Ƃ������t�����Ă����Ǝv���܂��B

�@�o���҂͊F�撣���Ă��炵���Ǝv���܂��B

�@�܂��A�݂��U���̈ɓ�������M���B��ꖋ�Ŋ撣�肷�����̂��A��̍ŏ��͐��̗͂��R�����Ȃ��Ă����悤�ł����A���̌���A�Ō�܂ŔM���̏������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��BBrava�Ɛ\���グ��ׂ��̏��ł��傤�B�@

�@�����C�l�̐��S���ǂ������Ǝv���܂��B�ꐡ�s�����ȕ��͋C�����͓I�ł��B�ĎR����̏��{�A�ɓ����̏����A���V���R�̃~�`�A���ꂼ�ꖣ�͓I�ȉ̏������܂����B����ɂ��܂��ėǂ������̂́A�������̎O�l�B���ꂼ�ꂪ�������������̏��ŁA�f�G�ł����B���w�����������O�l�̎��\�v���m�����ꂼ��撣�����̂��̂��đf�G�ł����B

�@�������ǂ������Ǝv���܂��B���ɔ��͂�����A�C�����ǂ��������Ƃ��o���܂����B

�@�S�̓I�ɏ�������肭�s�����悤�Ƃ����C�������Ă������t�ŁA�f�G�Ȃ��̂������Ǝv���܂��B

�u�݂��U�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N1��13��

���ꗿ�F���R�ȁ@3000�~

��ÁF���H�[�`�F�@�h�[���@�v���t�F�b�V�I�i�[��

�j���[�C���[�@�I�y��

�K���R���T�[�g

�`���Ȃ͂�Ƃ�̍���`

���F�����݃z�[��

�o����

| �s�A�m | �F | ���c�@���� |  |

| �\�v���m | �F | �c�@�R���q | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | ���с@�^�R���@ | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | �ĎR�@�����@ | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | ���{�@���q�@ | |

| ���]�\�v���m�@ | �F�@ | �O���@��߁@ | |

| ���]�\�v���m�@ | �F�@ | �X�R�@���q | |

| �e�m�[�� | �F | �n�@�p�K | |

| �e�m�[�� | �F | �@�F�v | |

| �e�m�[�� | �F | ���с@�S���Y | |

| �o���g�� | �F | �}��@�m |

�v���O����

| �@ |

���t�ҁ@ |

��ȉƁ@ |

��i/�̋Ȗ��@ |

| �P�@ | �S�� | �����ȏ��́@ | �ꌎ��� |

| 2�@ | �c�@�R���q | ���n���E�V���g���E�X�@ | �����c�u�t�̐��v�@��i410�@ |

| 3�@ | ���{�@���q | ���b�V�[�j | �̌��u�R�����g�̕�́v���p�~�[���̃A���A�u�_�悱�̊�@�̍Œ��Ɂv |

| 4�@ | �n�@�p�K�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u����\���R�̃������@���f�B�A�l�v���A�I�����e�̃A���A�u���̊�т��v |

| 5�@ | �O���@��� | ���@�C���@ |

�~���[�W�J���u�n�b�s�[�E�G���h�v���u�}���_���[�̉́v |

| 6�@ | �ĎR�@�����@ | �}�C�A�x�[�A�@ | �̌��u�f�B�m�[���v���f�B�m�[���̃A���A�u�e�̉́v�@ |

| 7�@ | �X�R�@���q�@ | �r�[�[�@ | �̌��u�J�������v���J�������̃n�o�l���u���͖�̒��v�@ |

| 8�@ | �@�F�v | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u���E�{�G�[���v���J���@���h�b�V�̃A���A�u�₽������v�@ |

| 9�@ | �}��@�m | ���F���f�B�@ | �̌��u�A�b�e�B���v���G�c�B�I�̃A���A�u�i���̔������h���̒�������v |

| 10�@ | ���с@�S���Y/���с@�^�R���@ | ���F���f�B�@ |

�̌��u�V�����E�{�b�J�l�O���v���A���[���A�̃A���A�ƃA���[���A�ƃK�u���G���̓�d�� |

|

�x�e�@ |

|||

| 11 | �ĎR�@�����@ | �}�X�l | �̌��u�}�m���v���}�m���̃A���A�u�����X������Ɓ`�K���H�b�g�v |

| 12�@ | ���{�@���q�@ | �V�����p���e�B�G�@ | �̌��u���C�[�Y�v���A���C�[�Y�̃A���A�u���̓�����v�@ |

| 13�@ | �n�@�p�K�@ | ���n�[���@ | ��̌��u���݂̍��v���A�X�[�E�`�����̃A���A�u�N�����䂪�S�̑S�āv |

| 14�@ | ���с@�^�R���@ | �`���A�@ |

�̌��u�A�h���A�[�i�E���N�����[���v���A�A�h���A�[�i�̃A���A�u���͑n���̐_�̔ڂ����l�v�@ |

| 15�@ | �O���@��߁@ | �N���n�[�e�B�@ | �~���[�W�J���u���O�^�C���v���T���̃\���O�u���A �_�f�B�[�Y �T���v |

| 16 | �c�@�R���q�@ | �o�[���X�^�C���@ | �~���[�W�J���u�L�����f�B�[�h�v���A�N�l�S���f�̃\���O�u���т₩�ɒ������āv |

| 17 | �@�F�v�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�X�J�v���A�J���@���h�b�V�̃A���A�u���Ȃ钲�a�v�@ |

| 18 | ���с@�S���Y�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�X�J�v���A�J���@���h�b�V�̃A���A�u���͌���ʁv |

| 19 | �}��@�m�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u�h���E�J�����v���A���h���[�S�̃A���A�u���̍Ō�̓��`���͎��ɂ܂��v�@ |

| 20 | �X�R���q�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u�h���E�J�����v���A�G�{�������̃A���A�u�����^����v |

|

�A���R�[���@ |

|||

| 21 | �S�� �@ | ���F���f�B�@ |

�̌��u�֕P�v���A���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�Ƃ̊��t�̉́u�F��A�������݂��������v�@ |

| 22�@ | �S���@ | ���n�[���@ |

��̌��u�����[�E�E�B�h�E�v���A�n���i�ƃ_�j���̓�d���u�O�͖ق��Ă��v |

���@�z

�����̖��킢-Voce D'oro Professionale�u�j���[�C���[�I�y���K���R���T�[�g�v�`���Ȃ͂�Ƃ�̍���`��

�@���̐����L���Ȑl�������o������K���E�R���T�[�g�Ƃ����킯�ł͂���܂��A�B�ꂽ���͂̎�����⒆���Ƃ��Ă̗͗ʂ������Ă�����X�������o�ꂵ�܂����B���ꂾ���̊�Ԃ�ŁA3000�~�̓��ꗿ�B�����ȃR���T�[�g�ł��B�������Ȃ���A���O�͉̎�Ɖ��炩�̉�������������������悤�ŁA�����Ɛ�`�����āA�̎�ƊW�̂Ȃ��������������ɗ���悢�Ȃ��A�Ǝv���܂����B

�@��N�������c�̂̃R���T�[�g���Ă���̂ł����A�o���҂��قڈꏏ�B���{�������c�R���q�Ɍ�ւ����̂ƁA��N�L�����Z���ŏo���ł��Ȃ������X�R���q���o�ꂵ�����ƁA�y�э�N��ό��\�ȃo���g�������Ē��������V���������[�}���w���Ƃ̂��ƂŌ��Ȃ����̂�������N�ƈꏏ�ł��B��N�Ɣ�r����ƁA��N���͑̒��̈��������������Ȃ������悤�ŁA�S�̂Ƃ��Ă͒��������̂���R���T�[�g�Ɏd�オ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ܘ_���̒��ł��I�ق͂���̂ł����A��͂�R���f�B�V�����̗ǂ��ʼn̂��ė~�����ȂƂ͎v���܂��B

�@�c�R���q�́u�t�̐��v�B�����̐L�т͑f�G�Ȃ̂ł����A���ቹ�̒n�����o�镔���Ƃ̃o�����X������B�����̃g�[���̂Ȃ��肪���R�ł�������Ɨǂ������̂ɁA�Ǝv���܂����B��N�̂��̉�ɂ�����ĎR�����̉̏��̕������͍D���ł��B���̐��{���q�̃��b�V�[�j�B������͗��h�B���̔��͂Ɛ����������ė]�T�̊�������̏��B���{�̗͗ʂ�����������������̂ł����B

�@�n�p�K�̃��F���f�B�B�ނ̏_�炩�����F�����̋Ȃɂ͂҂����肵�Ȃ��������������܂����B�ܘ_���h�ȉ̂Ȃ̂ł����A�ނ̖{���̓��F���f�B�E�e�m�[���ł͂Ȃ��̂ł́A�Ƃ����������������܂����B�O����߂̃��@�C���B�������͋C�������đf�G�ł��B�N���V�b�N�̃R���T�[�g�ł͂��܂蒮����Ȃ��Ȃł����A���@�C���̑��l�҂����̂��Ƃ͂���Ǝv���܂����B�ޏ��̉̂������ŁA���̃R���T�[�g�ɗ����b�オ����Ǝv���قǂł��B

�@�ĎR�����̃}�C���[�x�[�A�B�ޏ��͂ǂ��܂ōs���Ă��[���ł��B�����̎��Ă�\�͂̒��ł������蒅�n�����߂Ă���A�Ɛ\���グ����悢�ł��傤���B�`�������Ă���̂ł����A���̖`����`���ƌ����Ȃ��悤�ɓZ�߂�Ƃ��낪�f���炵���Ǝv���܂��B�X�R���q�̃n�o�l���B�X�R�ߖ��J�ł����B���̉̂������͎��̍D�݂ł͂���܂��A���̂悤�ȕ\���ŐX�R�̐��E�������Ă���̂ł��傤�ˁB

�@�F�v�B�����ł��u��炩���Ă��܂����v�Ƌ��Ă��܂������A���炩�ɕs���B���ׂł��傤�ˁB�ޖړ��Ăɂ��炵�Ă��邨�q���������̂ł��傤����L�����Z��������̂ł��傤���A���̍A�̒��q�Ȃ�A�L�����Z�����������A�ϋq�ɐ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�}��m�̃A�b�e�B���B�ǂ������ł��B���̕��̓I�y�������Ń��F���f�B�̃o���g�����������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�R���T�[�g�ł̉̏�������A���F���f�B�A�������Ă��Ď��͍D���ł��B

�@���їS���Y�A���ѐ^�R���̃V�����E�{�b�J�l�O���B���їS���Y�̎��s�l�^������܂������A�̏��Ƃ��Ă͗��h���Ǝv���܂����B���S�ł͂Ȃ��ɂ��Ă���N�Ƃ͑S���Ⴄ�̂̒��q���悢�B���ѐ^�R���̃A���[���A���ǍD�������Ǝv���܂��B�O���̝{��������ɂӂ��킵���̏��ł����B

�@�㔼�͎ĎR�����̃}�m������B�ޏ��̉̏��͐����[���ł��B�̘̂g�Ɏ��܂肷���Ă��銴�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł����A���I�o�����X�ɗD��Ă���̏����Ǝv���܂����B���{���q�̃��C�[�Y�B��������ޏ��̐��̗͂��悭��������́B�����A�̖̂��킢�͑O���̃��b�V�[�j�̕����ゾ�Ǝv���܂����B

�@�n�p�K�́u���݂̍��v�B�n�̉̂̓��F���f�B���������炪�������Ă���Ǝv���܂����B�Â��Ȃ����͋C�����n�[���̃����f�B�ɂ悭�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���ѐ^�R���́u�A�h���A�[�i�E���N�����[���v�B�h�X�̌�����������B�ޏ��̐��͂��̋Ȃ��̂��ɂ͌y�ʋ��̂悤�ȋC�����܂����B

�@�O����߁B�u�����@�ł��B�{���ɑf�G�ł��B�c�R���q�̃L�����f�B�[�h�B�����Ȃ���N���ɒC���^���b�̉̂��̂����̂ł����A�C���̕������炩�ɒ�������̂ł����B�c�̉̂���藧�ĂĈ������̂ł͂Ȃ������̂ł����A��r�Ώۂ�����Ƃǂ����Ă���r������܂���B

�@�F�v�́u���Ȃ钲�a�v�B���͔�����������܂���ł����B���їS���Y�́u���͌���ʁv�B������͗��h�B�J���@���h�b�V�̐�]���������܂����B�}��m�́u�h���E�J�����v�B�ނ̐��̓��F���f�B�Ɏ������Ă���悤�Ɏv���܂����B�X�R���q�̃G�{���B���̊ј^�ł��B���݊������Q�ŃR���T�[�g��߂�ɂӂ��킵���̏��ł����B

�@�A���R�[���̓K���R���T�[�g�̒�ԁB�y�������ɖ�������܂����B

�@�ȏ�A���낢�날��܂������A�S�̂Ƃ��Ă͊y���߂�K���R���T�[�g�ł����B�̂���̂̕��L�������͂ł����B��Ԏc�O�Ȃ̂͂��q����̐��B���̂����݃z�[����300�ȋ��̃z�[���ł����A���Ȃł͂���܂���ł����B�̎�Ƃ̋������߂��ėǂ��R���T�[�g���Ǝv���̂ŁA�c�O�ł��B���������R���T�[�g�����ȂɂȂ邮�炢���q��������Ƃ����̂ɂȂ��Ƃ��Â��v���܂����B

�u�j���[�C���[�I�y���K���R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N1��18��

���ꗿ�FA�Ȃ�30

�ԁ@4000�~

��ÁF�����斯�I�y��

�S�R���A���{��㉉

�t���p�[�f�B���N��ȁu�w���[���ƃO���[�e����iHänsel und

Gretel)

��{�F�A�[�f���n�C�g�E���F�b�e

�F�x�R�����I�y����

���F�Z�V�I�������z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ��v�ہ@�� |  �@ �@ |

| ���@�y | �F | �X�g�����O�X�E�p���e���c�@ | |

| �d�q�I���K�� | �F | �C�� �K�q/�\�� �D | |

| �������� | �F | �����旧�a�w�Z�����c | |

| ���������w�� | �F | ���@�q�d�q | |

| �o���G�@ | �F�@ | �X���q�o���G�c�@ | |

| ���@�o | �F | �����@�O | |

| �Ɓ@�� | �F�@ | �≺�@�R���@ | |

| �߁@�� | �F�@ | �����@���u�q�@ | |

| �Ɓ@�� | �F�@ | �≺�@�R���@ | |

| �U�@�t | �F�@ | ���{���@�b�@ | |

| ����ē� | �F�@ | ����@�Y��@ |

�o�@��

| �O���[�e���@ | �F�@ | �i�c�@���q�@ |

| �w���[���@ | �F�@ | �ێR�@�ޒÔ��@ |

| ���� | �F�@ | �{�c�@�j�q�@ |

| �Q���g���[�g�@ | �F�@ | ���V�@�݂ǂ�@ |

| �y�[�^�[�@ | �F�@ | ���@�@���@ |

| ����̐��@ | �F�@ | ���_�@����@ |

| �I�̐��@ | �F�@ | �X�@�T���q�@ |

���z

�����͂�-�����斯�I�y�����ʌ����u�w���[���ƃO���[�e���v���B

�@�O���̃I�y���̓��{��㉉�ɂ��Ă͂��˂Ă���^���\���グ�Ă���ǂ����[T�ł����A���{��������x�������i������������܂��B�I�y���b�^�͖ܘ_�����ł����A�I�y���ł����́u�w���[���ƃO���[�e���v�͓��{��㉉�����ƍ����Ă��܂��B�q�������ɏ�����Ă���Ƃ������Ƃ��ő�̗��R�ł��B�q���ɕ������ĖႤ���߂ɂ́A�����₷�����{��ŏ㉉����̂���Ԃ��Ǝv���܂��B�����斯�I�y���͊O���̃I�y����i����{��ŏ㉉���邱�ƂɍS���Ă���k��ł����A���������c�̂ɂ����A�u�w���[���ƃO���[�e���v�͂ӂ��킵���̂�������܂���B

�@���āA���t�ł����A����͔��t���܂Ƃ܂��Ă��Ȃ������A�Ƃ����̂������ȉ��t�ł��B���t�́A��ꃔ�@�C�I�����S�A��@�C�I�����S�A���B�I���R�A�`�F���Q�A�R���g���o�X�P�̍\���̌��y�A���T���u���ɓ��̓d�q�I���K���i�G���N�g�[���j�ɂ����̂ł��B�t���p�[�f�B���N�̊y���̌��y��������y�A���T���u�����A����ȊO��d�q�I���K�������킯�ł����A�d�q�I���K���ƌ��y�̃^�C�~���O�������ɂ���Ă��āi��̓I�ɂ͓d�q�I���K���������ɒx���j���������͂���������܂����B

�@���ɑŊy�핔�����d�q�I���K���̃��Y���{�b�N�X���g�p���Ă���킯�ł����A�Ŋy��̃^�C�~���O���x���ƁA�u����H�v�Ƃ�������������܂��B���n�[�T���ō��킹�Ă������X�s�[�h���{�Ԃł͑����Ȃ�A�d�q�I���K�����Ή�������Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����A�����Ă���ƋC����������a��������܂����B

�@���y���t�����Ƃ͌����܂���B�{�E�C���O�ɗ͋����������Ă��܂��B�t���p�[�f�B���N�̃I�[�P�X�g���[�V�����̓��[�O�i�[����̌��ڂ���{�ɂȂ�܂�����A���̂ӂ�ӂ炵���{�E�C���O�ł́A��������Ɖ��y���x������Ȃ��悤�Ɏv���܂����B

�@���ƃz�[���̖�肾�Ǝv���܂������̔�т������ł��B�X�g���[�g�ȉ��͂͂�����Ɠ͂��̂ł����A�������̋����������B�ł�����A�q�ȂɌ������ĉ̂��Ă��鎞�͗ǂ��̂ł����A����������������������肷��ƁA�Ƃ���ɐ��ʂ����サ�Ē������܂��B���̌��ʂƂ��ĉ̎����s���ĂɂȂ�̂��c�O�ł����B

�@�̎�w�͎���̓�l�A�w���[���ƃO���[�e�����ǍD�B

�@�ێR�ޒÔ��Ƃ����A�}���}���`�A��}�f�����Ȃǂ̘V�k���ł̉̏����L���Ɏc���Ă�����ŁA�ޏ��̃Y�{���������̂͏��߂Ă̌o���B���x�̂���ቹ���L�т₩�ɋ����Ƃ��낪���͓I�ł���ł��Ȃ��牉�Z�͔@���ɂ����Y���m���ŗǂ������Ǝv���܂����B����i�c���q�̃O���[�e���B�ޏ��͓��{��̏��ɒ�]�̂�����ł����A�����₷�������������ł��B���������ǂ��L�тĂ���A���y�I�����̂���O���[�e���ł����B����A���Z�͐��Ɏq���ł���A���̔����Ƃ����������f�G�ł����B

�@��e�̃q�X�e���b�N�ȕ\��͍���ア�����A���e�̔\�V�C�Ȋ�ѕ��͈����͂Ȃ������̂ł����A�����ƃ����n�������������ǂ������悤�ɂ��v���܂����B

�@�������̋{�c�j�q�B�撣���Ă��܂������A���ꂾ���x��Ȃ���̂��̂͑�ς��Ǝv���܂����A�r���ő����オ���Ă��܂����̂ƁA���̌��ʂƂ��ē���̉�������Ă��܂����̂��c�O�ł����B

�@�o���G�͎q�������������A�������n���̏��w�Z�̍������Ƃ������ƂŁA�y�����ɉ̂��Ă��ėǂ������Ǝv���܂��B

�@���o�͋�̓I�ł����A��������肭�g���ĐX�̕��͋C���o���Ă��܂������A�̎�̕��S���l���āA�������������͍i���������ǂ�������������܂���B

�u�w���[���ƃO���[�e���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N1��22��

���ꗿ�FB��R1��13�ԁ@3000�~

��ÁFMusica Celeste

�S�Q���A���{��㉉

���n�[����ȁu���N�Z���u���N���ݣ�iDer Graf von Luxemburg)

��{�F�A���t���[�g�E�}���A�E���B���i�[/���x���g�E�{�_���c�L�[(�ƌ�)

���{���{�F��������

���F�a�J�敶�������Z���^�[��a�c�@�`���z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ��Y�@�q�O |  �@ �@ |

| ���@�C�I���� | �F | ���R�@�[�v | |

| �`�F�� | �F | �J���@�G�� | |

| �d�q�I���K�� | �F | ��@�� | |

| ���� | �F | ��胁���[/�{�Ǝ��/�{����/����S�n/�g�c��l | |

| �_���T�[ | �F | COLONCH | |

| ���@�o | �F | �c���@��q | |

| �Ɓ@�� | �F�@ | ���@����@ | |

| �߁@�� | �F�@ | ���@���q�@ | |

| ���@�� | �F�@ | �����@�z�q�@ | |

| �U�@�t | �F�@ | ���J��@�����q�@ | |

| ����ē� | �F�@ | ���c�@�L�I�F�@ | |

| ���� | �F�@ | �с@�Ďq�@ |

�o�@��

| ���l�E���N�Z���u���N���݁@ | �F�@ | �P���E�J�^���}�@ |

| �A���W�F�[���E�f�B�f�B�G�@ | �F�@ | �����@�����@ |

| �o�W�[���E�o�W�����B�b�`��� | �F�@ | ���I�@����@ |

| �A���}���E�v���U�[���@ | �F�@ | �֖@�q��@ |

| �W�����G�b�^�E���F�������@ | �F | ���{�@�^�q�@ |

| �X�^�[�V���E�R�R�]�t�@ | �F�@ | ��@�肦���@ |

| �t�����N�@ | �F�@ | �e�R�@�T��@ |

| �{�u�����B�b�`�@ | �F�@ | ����@���F�@ |

| �����`�R�t�@ | �F�@ | ���@�q�L�@ |

| �y���O���� | �F�@ | �����@�吹�@ |

| �t�����b�g�@ | �F�@ | �X�V�@������@ |

| �~�~�B�@ | �F | �����@�ꍹ�q�@ |

| �\�t�B�@ | �F�@ | �ԉ��@���߁@ |

| ���[�b�g�@ | �F�@ | ��@���q�@ |

���z

�ŋ��̗���Ɖ��y�̗���-Musica Celeste��7��{�����u���N�Z���u���N���݁v��

�@����ƍ��Ȃ��߂������ł����B300�Ȏ�̎��e�l���Ɍ����čL���Ƃ͌����Ȃ�����B�������A���̕���ɂ́A�_���T�[�A�����A�\���X�g�ƍ��킹��20���ȏオ����Ďŋ������B���̊����́A����1�����邱�Ƃ��o���Ȃ��������É��̑�{�I�y���̊����Ɏ��Ă��܂��B�������A���̂����̑�{�I�y���ɂ������q�Ȃƕ���Ƃ̈�̊��͍����̕���ɂ͌����܂���ł����B

�@�I�y���b�^�ł�����A���y�I�ɂ��̐��������ł���ׂ��ł���A�Ƃ͎v���܂��A���̑���A����グ���̍�荞�݂������Ɛ����łȂ��ƒ�����̐S��͂ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����Đ\���グ����̂́A���������撣���Ă͂���̂�����ǂ��S�̂�ʂ��Ă݂�Ɗ��ݍ����Ă��Ȃ��̂ł��B����Ɉ�{�c���ʂ��Ă��Ȃ�����������̂ł��B�ꏊ����������Ă�����������͘e���܂Ŋ܂߂ĉ���������������̂ł����A���̃x�N�g��������Ȃ�����ł����B

�@���\�����ȁA�Ǝv�����̂́A4������ō��v1000�l�قǂ̓��������������Ȃ����Ȃ̂ɁA����t����������āA������₷����������������ƁB��ꖋ�����ꂪ�p���̌����ł��邱�Ƃ�A��ꖋ���ꂪ�n�R��ƃA���}���̃A�g���G�ł��邱�Ƃ͕��䑕�u���璼���ɕ�����B������������������ł́A�Œ���̏�������g�p���Ȃ��Ƃ��������������̂ŁA��ʓ]�����������茩��������\���͌��\���Ǝv���܂����B

�@���l�Ɉߏւ̑��ʂ����ڂ������܂��B�_���T�[�����͓o�ꂷ�邽�тɈႤ�ߑ��𒅂ďo�Ă܂���܂����A�A���W���[�����o�ꂷ�邽�тɕʂ̃h���X�A�ƃI�y���b�^�Ɋ��҂����₩������������Əo���Ă��܂����B���������F�ʖL���Ȋ����͑f�G�Ȃ��̂ł��B���̂悤�ɕ���̃x�[�X�͍�荞�܂�Ă���̂ɁA���̏�ɏ������̏����Z�̍�荞�܂�����A�s�\���Ȃ̂ł��B

�@�܂��v���̂́A�ŋ��̗���Ɖ��y�̗���Ƃ��K���������a���Ă��Ȃ��̂ł��B�ŋ����特�y�ցA���邢�͉��y����ŋ��ւ̎n���̎��R�����A�I�y���b�^�ɂ͏d�v���Ǝv���̂ł����A�����������������Ⴍ���Ă��āA�܊p���y������オ���Ă��Ă��ŋ��ɓ���ƒ�����̋C��������₳��Ă��܂��B�x�[�X���f�G�Ȃ����Ɍ��Ă��Đ������ǂ��������������܂����B

�@���̓T�^�I�ȗႪ�o�W�[���E�o�W���r�b�`��݂Ɍ����܂����B�o�W�[���E�o�W���r�b�`��݂͂��̍�i�̒��̈�Ԃ̓������ł��B�u�����[�E�E�B�h�E�v��������A�~���R�E�c�F�[�^���݂̂悤�ȖƐ\���グ��A�����������邩������܂���B�������A���I����̉��Z�͊�{�I�ɑf���C�Ȃ��B�m���ɐ��͗ǂ��o�Ă��邵�A�ꐡ���������ɁA�����ԃI�y���b�^���̂��ė��������̊ј^�͂���̂ł����A�Ɋ��҂���鏬�S�҂̕��͋C���قƂ�nj����Ă��Ȃ��̂ł��B

�@���̈Ӗ��ŏ��I�̉��Z�͑@�ׂ��Ɍ����Ă���Ɛ\���グ�ċX�����̂�������܂���B���I����Ƃ����A���{���\����I�y���b�^�̎�̈�l�ł����A�x��ɂ�����ݏd���┽���݂̓����ڗ����Ă��āA�̊������ꖡ�̗ǂ����قƂ�ǔF�߂��Ȃ������̂��c�O�ł��B

�@����̃��l���̂����P���E�J�^���}�́A���͋C�͈����Ȃ��̂ł����A������͉��y�I�ɁA���ɍ����Ƀ~�X���ڗ����A�ꐡ�����߂ł����B�֖ؒq�Ƃ̃A���}���́A����Ȃ���Ƃ̂Ȃ���Ƃ����������������Ă��āA�̂��Ȃ��Ȃ��ǂ������悤�Ɏv���܂����B

�@����A�����w�͊�{�I�Ȏ��͂��j������A�Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�B���ꂼ��ɖ�������܂����B

�@�A���W���[�����̑��������́A�����������B�u���[�g���T���߂ɂ����������̍D�݂ł͂���̂ł����A����ł̌����������ł��B���͋C���q���C���炵���₩�ł��B

�@�W�����G�b�^���̐��{�^�q�́A����̓o��l���̒��ʼn��y�I�͗ʂ���ԏゾ�Ǝv���܂����B�����ǂ��L�т܂����A��������������o�Ă���B�܂��A��v���̒��Ŕޏ�����ԉ��Z�Ƀ����n��������܂����B��ԉ₩�ȃ|���J�E�_���X�ł́A�_���T�[�����Ɍ������ďオ��Ȃ�����t�グ�Ă��܂������A���������ꏊ�������ɍD���������܂����B����E�U�����̓I�y���b�^�̎�Ƃ��Ă͂܂��܂��������Ȃ��ł����A�w��܂ł�������_�o�����悤�Ƃ���ԓx�͗ǂ������ł��B

�@�Ȃ��A�Ō�ɓo�ꂷ���݂̍���Җ��̃��]�A��肦���͈�Ȃ����̉̏��ł����A�f�G�ł����B

�u���N�Z���u���O���݁vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N1��29��

���ꗿ�FC�ȁ@6615�~�@3F�@2��4��

��ÁF�V��������

�I�y��3���A���{�ꎚ���t����i�t�����X��j�㉉

�r�[�[��ȁu�J��������iCarmen)

��{�F�A�����E���C���b�N/�����h���B�b�N�E�A�����B

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �A�C�i���X�E���r�L�X |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | TOKYO FM ���N�����c | |

| ���������w�� | �F | �ĉ��@�b�q/����@���b�q/���с@�仉� | |

| �_���T�[ | �F | �V��������o���G�c | |

| ���@�o | �F | �L�R�@�m | |

| ���@�p | �F | ���@���Y | |

| �߁@�� | �F | �����@�K��q | |

| �Ɓ@�� | �F | ��c�@�S�� | |

| �U�@�t | �F | �Έ�@�� | |

| �ĉ����o | �F | �V�c�@�N�q | |

| ����ē� | �F | �ē��@���� |

�o�@��

| �J������ | �@ | �P�e�����E�P���N���[�[ |

| �h���E�z�Z | �@ | �K�X�g���E���x�� |

| �G�X�J�~�[���� | �@ | �h�~�g���[�E�E���A�m�t |

| �~�J�G�� | �@ | �l�c�@���b |

| �X�j�K | �@ | �ȉ��@�G�a |

| �������X | �@ | ���@�M�u |

| �_���J�C�� | �@ | �J�@�F�� |

| �������_�[�h | �@ | ���@���F |

| �t���X�L�[�^ | �@ | ����@���D |

| �����Z�f�X | �@ | �����@�ؐ� |

| �A���h�� | �@ | ��v�ہ@�� |

| �I�����W���� | �@ | ��@���q |

| �{�w�~���� | �@ | �����@���i |

���@�z

�J�������̂��F�C-�V��������u�J�������v���B

�@�J�������̌��ǂ���̈�́A�܂��J���������ǂ�����ăz�Z��U�f���邩���Ǝv���܂��B�����ɂǂ��܂Ő����͂����邩�B

�@�V��������̉L�R�m���o�̕��������͍̂��O��ڂɂȂ�܂����A���̐����͂���ԍ������̂͑O��2010�N�̃V���y�X�̃J�������ł����B�����ڂ��d���ŁA�g�̑S�̂���F�C���o�܂����Ă���܂����B�F�C�������ׂ������Z����Ϗ��ȕ��ŁA�z�Z�łȂ��Ƃ����̃J�������Ȃ�U�f����Ă��܂����낤�ȁA�Ǝv�킹����́B�̂��f�G�ł����B

�@���āA����̃P���N���[�[�̃J�������ł����A�O��̃V���y�X�Ɣ�r����ƒn���Ƃ�����ۂ��ۂ߂܂���B������قǔ��l�ł͂���܂��A�̂������Ƒ����Ă��ē��t���̗ǂ����ł͂Ȃ��B�����I�ł͂Ȃ��A�V���[�v�ȃJ�������ł��B���͍������͂���Ȃ�ɐL�тČ��\�Ȃ̂ł����A�ቹ���ア�B�����ɏ�C���Ă��܂������ł��B���Z�͑�ψꏊ��������Ă��āA�F�C�������悤�A�F�C�������悤�Ɠw�͂��Ă���̂ł����A�t�ɉ��Z���V���[�v������Ƃ��낪�����āA���͐F�C�������邱�Ƃ��o���܂���ł����B������A��ꖋ�Ńz�Z���J�������ɗU�f�����Ƃ���ɐ����͂��������Ȃ��̂ł��B

�@��������Œቹ�ɔ��͂������āA�����ɃP�����������邱�Ƃ��o����Έ�ۂ͐����ς�����Ǝv���̂ł����A�c�O�Ȃ��炻���ł͂Ȃ��B�ޏ��̉̂���O���́u�J���^�̉́v�ɂ�����^���̎�e�ł���Ƃ��A�t�B�i�[���ɂ�����z�Z�Ƃ̓�d���u���O���A��������v�ł́A���\�Ⴂ�����ӎ����Ă�������Ɖ̂��Ă����̂Łi����ł��ꐡ���f����ƁA��C���Ă��܂��̂ł����j�㔼�͗ǂ������Ǝv���̂ł����A�n�o�l���ɂ��Ă��Z�M�f�B�[�����ɂ��Ă��A�ꖋ�ł̉̏��ɂ��قǖ��͂͊������܂���ł����B

�@����z�Z�B�K�X�g���E���x���Ƃ������̃e�m�[���B�Ƃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂����B�܂������Ă��鐺���f�G�B��������ቹ�܂ŗ͂܂��ɂ�����Əo������ɖ��͂�����܂��B�u�J�������v�̒��ł́A�u���̏������K�˂ė�����v�ƌ����āu�~�J�G�����v�Ƃ����A�Q�O�̒��ł̉�b�œo�ꂷ��킯�ł����A���̈ꐺ�ŁA�v�������ȂƂ������������܂��B�u�Ԃ̉́v�͏���Ă�����A�f���ŁA������������Ȃ��Ǝv���������������邩�Ǝv���܂����A���́A�����Ƀz�Z�̐^���������܂����B

�@�G�X�J�~�[�����́A����������s����Ŏ��͋C�ɓ���Ȃ��B�u�����m�̉́v�̓o���g���̉ۑ�Ȃł�����˂��B���ꂾ�������Ɖ̂��Ă��A�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�@�l�c���b�̃~�J�G���B�O��Ɉ��������o��B����ȂɃ��B�����[�g������������Ǝv���Ă��܂��܂������ǁA���͋C���ǂ��o�Ă��đf�G�ȉ̏��B��O���̃A���A�͑O����Ƃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂������ǁA������f�G�ł����B�J�������̑e��ȏ��^�̃C���[�W�ƑΏƓI�Ȗ���肪�ǂ��ł��B

�@�e��w�͕��䍁�D�̃t���X�L�[�^�A�����ؐ��̃����Z�f�X�����ƌ����Ă��ǂ��B�ׂ������Z���܂߂āA���̕���Ɋ���Ă��銴�������܂����B�ȉ��G�a�̃X�j�K�́A�ȉ��̒ቹ�̖��͂��ɂ͍�������Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂����B���M�u�̃������X�A�������_�[�h�A�_���J�C���̃A���T���u�������h�B���������Ɏ芵�ꂽ���́BTOKYO�@FM���N�����c�́A���̎q�̈ߏւ�t���ĉ̂��q�����܂������A���炵���d�オ��܂����B

�@�w���҂ƃI�[�P�X�g���ł����A�w���҂͐��i�͂̂��鉹�y�������Ă����Ǝv���܂����A���P���B�����Ɖ̂̑������ɍ��킹�āA���^���_���h����������A�ӂ��傫�������肷��A���y�S�̂ɂ����Ɨ��̊����ł��悤�Ɏv���܂��B��ꖋ������l�܂�Ȃ������̂́A�J�������̉̏����Z�����邱�ƂȂ���A�w���҂̉��y��肪�P�����������Ƃ��傢�ɉe�����Ă���悤�Ɏv���܂����B

�u�J�������vTOP�ɖ߂��ӏܓ��F2014�N1��31��

���ꗿ�FD��R4F1��7�ԁ@6000�~

�����������|�p�U����⏕���i�g�b�v���x���̕���|�p�n�����Ɓj

2014�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

�����̌��c�n��80���N�L�O����

�S�Q���A�����t����i�t�����X��j�㉉

���b�V�[�j��ȁu�I���B���ݣ �iLe Comte Ory)

��{�F�E�W�F�[�k�E�X�N���[�v�A�V���������K�X�p�[���E�h���X�g�����|�����\��

���F����������ّ�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �f�j�X�E�����Z���R |

|

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �����̌��c������ | |

| �����w�� | �F | ���{�@���F | |

| ���@�o | �F | ���{�@�d�F | |

| ���@�p | �F | �r�c�@�� | |

| �Ɓ@�� | �F�@ | �����@��@ | |

| �߁@�� | �F�@ | �O���@���q�@ | |

| ����ē� | �F�@ | �����@�����O�@ | |

| �����ē� | �F�@ | ���R�@�A�K�@ |

�o�@��

| �I���B���݁@ | �F�@ | �A���g�j�[�m�E�V���N�[�U�@ |

| �A�f�[���@ | �F�@ | �����@���}�q�@ |

| ���݂̋���W | �F�@ | �d�@�N���@ |

| �C�]���G�@ | �F�@ | ����@�R���q�@ |

| �����{�[�@ | �F | �ĎR�@����@ |

| ���S���h�@ | �F�@ | �q��@�^�R�� |

| �A���X�@ | �F�@ | �����@���b�@ |

| �R�m�@ | �F�@ | ����@�O�B�@ |

���z

VIVA�@���b�V�[�j�I-�����̌��c�n��80���N�L�O�����u�I���B���݁v1���ڂ�

�@�u�����X�ւ̗��v�́A1825�N�ɏ�������Ă���A�����ɂ�������ɂ���A1984�N�Ƀy�[�U���̃��b�V�[�j�E�t�F�X�e�B�o���ŃN���E�f�B�I�E�A�o�h�ɂ���đh�������܂łقƂ�ǒm���܂���ł����B�u�����X�ւ̗��v�̉��y�́u�I���B���݁v�ɓ]�p����A�I���B���݂̒��Ő����炦�ė�����ł����A1984�N�́u�����X�ւ̗��v�̑h����A�u�����X�ւ̗��v�̓��b�V�[�j�̌���Ƃ��ĔF�m����A�l�C���ڂƂȂ�܂������A����ŁA�u�I���B���݁v�͂Ȃ��Ȃ��㉉�����@�����܂���B���́A�u�����X�ւ̗��v�͂���܂�4����������ɂ��Ă���܂����A�u�I���B���݁v�́A�잊�N�̓I�y���������̉��t��`�������ň�x�����������ŁA��͂肿���Ƃ����������Ă݂������̂��Ǝv���Ă���܂����B

�@����V���N�[�U���^�C�g�����ɂ��ē����̌��c�����グ�Ă����Ƃ������ƂŊ�їE��Ŏf���Ă܂���܂����B

�@���đS�̓I�Ȉ�ۂƂ��ẮA�ʔ�������Ȃ̂ł����A���Ȃ�Ă��Ȃ����������܂����B�����Ȉ�a��������܂��B������������̗��R�́A�u�����X�ւ̗��v��m���Ă���Ƃ������Ƃ��W����̂�������܂���B���b�V�[�j�͎���̓]�p�������s������ȉƂƂ��ėL���ł����A�j�Ռ������Ό��ɐ�ւ���̂͂���ς肻���Ղ��������Ƃł͂Ȃ��悤�ŁA�u�����X�ւ̗��v�̕����A�ǂ������Ă��銴���͂��܂��B

�@�ܘ_���t�̖�������̂�������܂���B����̎w���҂́A�ŏ��A�b���}���f�B���\�肳��Ă����Ǝv���̂ł����A�����Z���R�ɑ��܂����B���̕��y�[�U���̃��b�V�[�j�E�t�F�X�e�B�o���ł����t����Ă���A�Ƃ������ƂőI�ꂽ���̂悤�ł����A�ْ����Ă����̂��A�ނ̌����ǂ�������Ƃ��������̉��t�ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�I�[�P�X�g���̉��t�����ʂ̓��t�B���̉��t�Ƃ��������ŁA�������̂ł͂Ȃ������Ǝv���܂����A�S�̓I�ɂǂ��ƂȂ��������Ⴍ�����Ƃ��낪�����܂����B

�@�V���N�[�U�����Ă����B�I���B���݂͏��������������ŁA���N���O�����̌��c�Łu�Z�r�����̗����t�v�̃A���}���B�[���@���݂�A��N�̐V��������ł́u���̖���v�̃l�����[�m�Ō������قǂ�舒B�ȉ̏��ł͂���܂���ł����B���X�ƂĂ����ȕ��ł�����A�����͂����Ă����������悤�Ȑ����̉̏��ł͂Ȃ��̂ł����A�ނ̃x�X�g�̉̂ł͖����l�ɒ����܂����B�V���N�[�U���̉̎�ł����Ă������ْ̋��͂���̂ł��傤�ˁB

�@���l�ȈӖ��ŁA�������}�q�ْ̋��������܂����B�ޏ��͕��e�����R�R���łƂĂ����炵�����A�̂������̏_�炩�ȐL�ы�͍���������}�q���ȁA�Ǝv���悤�ȗ��h�ȉ̏��B�f�G���Ƃ͎v���̂ł����A�ǂ����A����̂�������Ȃ���ۂ�����܂��B���Ȃ̂ł����A�����ł��ƂЂƓ��肷��A��ꂩ��R�̂悤�ȃu�����@��Ⴆ��̂ɂȁA�Ǝv���悤�ȂƂ���ōT���߂ɂȂ�܂��B�ޏ��̔��w�Ƃ��ẮA�����J�ɉ̂��āA����o�����Ƃ��Ă���̂ł��ˁB���͂��ׂ̍₩�Ȃ������D���Ȃ̂ł����A���I�ɂ͍���^�����Ȃ����������ł��B

�@�������������ŗ͗ʂ������̂�����R���q�̏����ƎĎR����̃����{�[�ł��B����̃Y�{�����͈��N�́u�t�B�K���̌����v�ɂ�����P���r�[�m�ł��̑����̗ǂ���[���������킯�ł����A����̃C�]���G�����ɓK���B��˂̒j���݂����ȕ��͋C���o���āA�I�n�ڗ����Ă���܂����B�ܘ_���e�����ł͂���܂���B���y�I�ɂ��z�Ƃ�������Y�{�����̖��͂��������ĂĂ����Ǝv���܂����B����̌����̗����҂ł��邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ł��B

�@�ĎR����̋R�m�u�����{�[�v�̖����A�̏������h�B�ĎR�͎O�̐��̃u�b�t�H��������������Ɣ��ɕ��͋C���o������ł��B�u�����X�ւ̗��v�ł̓h���E�u���t�H���h���������ł����A���̃h���E�v���t�H���h�̌y���ȃA���A�������{�[�̌y���ȃA���A�Ƃ��ĉ̂��܂����B���ꂪ�����h�ł��B�ނɊւ��Č����A���J������I���܂ŁA�I���B���݂̗F�l�Ƃ��āA�F�X�Ȉʒu�ő��݂������̂ł����A���ʂɏo������Ă���l�q�͂Ȃ��̂ł����A���ɗ͂����邹�����A��ɑ��݊��������Ă��܂����BBravo�ł��B

�@����W�̜d�́A������ɐL�т������A�q�Ȃ܂œ͂�����Ȃ����������B�q��^�R���̃��S���h���A���݊��͂���܂����A�̏��I�ɂ́A�ޏ��̖{�̔����Ƃ܂ł͂����Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�@���{�d�F�̉��o�́A���̍�i�̉��Ί쌀�I�ȑ��ʂ������������̂ŁA�f�G�Ȃ��̂ł����B�I���B���݂Ɂu���������v�Ɠ��{��Ō��킹���肷��ׂ��ȝ�������邱�ƂȂ���A�C�����ɉ����Ă܂�܂ƃA�f�[���̏�ɓ��荞��s���A���C�������݂Ȃ���ǂ�������Ă���Ƃ��낪������Ƃ���̉��Z�Ȃǂ́A���̃I�y���̊쌀�I���ʂ��������茩���Ă������̂ŗǂ������Ǝv���܂����B

�@�ȏ�A�S�ʓI�ɂ�����Ƃ������Ȃ������͂������ɂ���A���b�V�[�j�̔ӔN�̌���̖��킢�������̂ɏ\���ȉ��t�������悤�Ɏv���܂��B�����g�����̃I�y���̖{�̂��悤�₭�m�邱�Ƃ��o���܂����B����ɂ��Ă��v���̂́A���b�V�[�j�搶�̑f���炵���ł��B��͂�AVIVA���b�V�[�j�I�Ɛ\���グ�邵������܂���B

�u�I���B���ݎ݁vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

�ӏܓ��F2014�N2��2��

���ꗿ�FD��L4F1��33�ԁ@6000�~

�����������|�p�U����⏕���i�g�b�v���x���̕���|�p�n�����Ɓj

2014�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

�����̌��c�n��80���N�L�O����

�S�Q���A�����t����i�t�����X��j�㉉

���b�V�[�j��ȁu�I���B���ݣ �iLe Comte Ory)

��{�F�E�W�F�[�k�E�X�N���[�v�A�V���������K�X�p�[���E�h���X�g�����|�����\��

���F����������ّ�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �f�j�X�E�����Z���R |

|

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �����̌��c������ | |

| �����w�� | �F | ���{�@���F | |

| ���@�o | �F | ���{�@�d�F | |

| ���@�p | �F | �r�c�@�� | |

| �Ɓ@�� | �F�@ | �����@��@ | |

| �߁@�� | �F�@ | �O���@���q�@ | |

| ����ē� | �F�@ | �����@�����O�@ | |

| �����ē� | �F�@ | ���R�@�A�K�@ |

�o�@��

| �I���B���݁@ | �F�@ | �A���g�j�[�m�E�V���N�[�U�@ |

| �A�f�[���@ | �F�@ | �����@�Ōb�@ |

| ���݂̋���W | �F�@ | �d�@�N���@ |

| �C�]���G�@ | �F�@ | ���Y�@��@ |

| �����{�[�@ | �F | �X���@����@ |

| ���S���h�@ | �F�@ | �g�c�@��b |

| �A���X�@ | �F�@ | �{�{�@�ʉ��@ |

| �R�m�@ | �F�@ | ����@�O�B�@ |

���z

���Ȃꂽ���̖���-�����̌��c�n��80���N�L�O�����u�I���B���݁v2���ڂ�

�@�u�I���B���݁v����́A2��Ƃ��������킯�ł����A�����I�Ȗ��͓͂���ڂɊ��S�ɌR�z���オ��܂��B�����̉��t�Œ����ꂽ����L�т₩���Ɋ|�����ْ��������ɂ��Ȃ�āA���y��������ƂĂ����͓I�ɕω����܂����B�����������Ƃ��o���āA�������g�Ƃ��ĂƂĂ��ǂ������Ǝv���܂��B

�ω������Ə����܂������A�{���ɐF�X�ȕ������ω����܂����B���ꂼ��͋͂��ȕω����Ǝv���܂����A�S�̂Ƃ��Ă͑傫�ȈႢ�ɂȂ����悤�Ɏv���܂����B

�@�܂��͎w���҂̃����Z���R�̉��y��肪�ω����Ă���B��{�I�ɁA�V���[�v���D�u�Ƃ������y���ɕω��͂Ȃ��̂ł����A���̃V���[�v���ɔ����ȃn���h���̗V�т����Ă���Ɛ\���グ����A�������Ē����܂��ł��傤���H�@���ʂƂ��ăI�[�P�X�g���ׂ̍����~�X�͑����Ă���Ǝv���܂����A���ْ̋������}�C���h�ɂȂ����������A�����y���Ȃ�A���݂����������悤�Ɏv���܂��B���́A������������ڂ̎��R�x�����������鉹�y���x���������Ǝv���܂��B

�@�I���B���ݖ��̃V���N�[�U�����āA����ڂ̕����f�R�f�G�ł��B�o��̃A���A�͏��������L�т₩�ŁA�y�����������Ă��܂��B���̉̂��Ă��܂��ƁA�����͂��Ȃ�ْ����Ă����̂��ȁA�Ǝv��Ȃ��킯�ɂ͍s���܂���B�����̉̂ɒ��������A�A����ߕt��������������͍����͑S���Ȃ��A�������L�т�V���N�[�U�炵�������������܂����B�X�ɁA�ŏ��̃A���A����肭�s�������ƂŁA�C���̐���オ���������̂ł��傤�B���̌�̉̏��E���Z�Ƃ��A�����Ɠ��l�Ȃ�������ɓ��ݍ��݂��[���A����������Ǝ��R�Ɍ����܂����B����ڂ̉̂������V���N�[�U�̐��ȂȁA�ƍĔF���������܂����B

�@�d�N���̉̂����āA�����̕����f�R�ǂ��Ǝv���܂����B�����͂ǂ����ْ����Ă����̂��A�L�т₩��������ŁA�RF�Ȃ܂Ő����͂������Ă��Ȃ����������܂������A�����́A�ቹ�ɏd�ʊ��������Ă悭�����A����W�̂������݂Ɣ߂��݂Ƃ��Ȃ��܂��ɂȂ������͋C���悭������܂����B

�@����������ڂ̕���舒B���ŏ�B�����ȍ����Ƃ����_�ł͏����̕����ǂ������Ǝv���܂����A���R����舒B���ł͓���ڂ̕��ɖ��͂������܂����B��{�I�ɂ́A�����Ɠ���ڂ̊ԂɈႢ�͂Ȃ��̂ł����A���������o�[�̒��̈�̊����������������Ă����̂��A���邢�̓I�[�P�X�g���̎��R�ȉ��t�ɖڊo�߂��̂��A��i�Ɨ��̊��̂��鍇���Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B���������o�[�����Z�͏����Ɗ�{�͈ꏏ�ł����A�̂����Ȃꂽ�����Z���X�ɓ��ݍ������ɂȂ��Ă��܂����B���ʂƂ��ĕ���̖��ڂ�����i�Əオ��A���{�d�F�̉��o�̖ʔ������A��苭�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@���āA����̓V���N�[�U�Ɯd�N���ȊO�̃����o�[�̓_�u���L���X�g�ŁA����ڂ̃����o�[�̓x�e��������肪�����\���ɂȂ��Ă��܂��B���̎��̏o�����o�F�������Ǝv���܂��B�܂��̓A�f�[�����̌����Ōb���f���炵���B�����̍������}�q�͌y����O�ʂɉ����o�������R�R�I����������܂����B���݂��͂���̂ł����A�͋����́A�����̌����Ōb����̂悤�Ɏv���܂����B

�@�����̐��ɂ́A�����̍����Ɋ������������S���Ȃ������ł��B���������Ŕ��ł���A�ƌ�������X�����ł��傤�B�Ƃɂ����������Ă���Z�p����������Ǝ����Ă�낤�A�Ƃ����ӋC���݂��̏��Ɋ������܂����B�f���Ȕ����Ƌɂ߂ċZ�I�I�ȃR�����g�D�[���̋Z�p����������g���ăA�f�[���̉̂𖣗͓I�Ɏ������Ƃ��Ă����悤�Ɏv���܂����B���̐��ʂ��o��̃A���A�B�S�Ẳ�����邪���ɂ���Ă��Ȃ������B�����̓˂��グ�邷�炵���͌����Ȃ�ł͂̂��́B�A�W���_�̖��Z�����h�ł����A���S�������܂����B

�@�g�c��b�̃��S���h�v�l�������̖q�색�S���h�������h�ȉ̏��B�����̖q��́A���Z�ł��̑��݂������������ł������A����ڂ̋g�c�́A�̏��ł����̑��݂��������Ƃ����Ƃ���ł��傤�B

�@�X������̃����{�[�B�̕��E�`�̑����̃A���A�́A�����̎ĎR�̊ɋ}���݂̃A���A�Ƃ͈ꐡ�Ⴄ���������܂������A������͂�����ŗ��h�ȑ����B�O���ړI�ȉ��Z�Ɛ��ʂł͎ĎR�ɓG��Ȃ��Ƃ��낪����܂����A�S�̓I�Ɍ��ĐX������炵�������{�[�����グ�Ă����Ǝv���܂��B

�@�������猩�č����������̂����Y��̃C�]���G�ł��B�����̐L�т������̌���R���q�قǂł͂���܂��A���̉�������̕����₩�A�Ƃ������Ƃ�����܂��B�A�f�[���̗��l���Ƃ��ẴY�{�����Ƃ��Ă͌���R���q�������Ă���A�Ƃ������Ƃ͔ۂ߂܂���B�������A���Ɋ撣���Ă��܂��āA�A���T���u���̒��ňꏊ�������悤�Ƃ��Ă��܂����B

�@�t�B�i�[���̔��݁A�A�f�[���A�C�]���G�̎O�d���́A�����ɉ̂��A�O�l�̃o�����X�������ɑ����Ă��������ɌR�z���オ��Ǝv���܂����A����Ă���V���N�[�U�Ǝ�X������l�̎O�d�����������̂������Ǝv���܂��B

�@�������g�Ƃ��ẮA�����ɋC���t���Ȃ����������łׂ̍������Z�������ĖႢ�ǂ������ł��B�����͎l�K�E������A����ڂ͎l�K��������̊ӏ܂ɂȂ����̂ł����A�t�B�i�[���̃I���B���݂��A�f�[���Ɍ�������āA�C�]���G�̎�ɃL�X�������ʂ́A�E���猩�Ă���ƁA���̗l�q���ǂ������Ȃ������̂ł����A�������炾�Ɖ�������Ă��邩���ی����ŁA����������������邱�Ƃ��o�������Ƃ��܂߂āA����ӏ܂ł����K�������݂��߂����Ǝv���܂��B

�u�I���B���ݎ݁vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

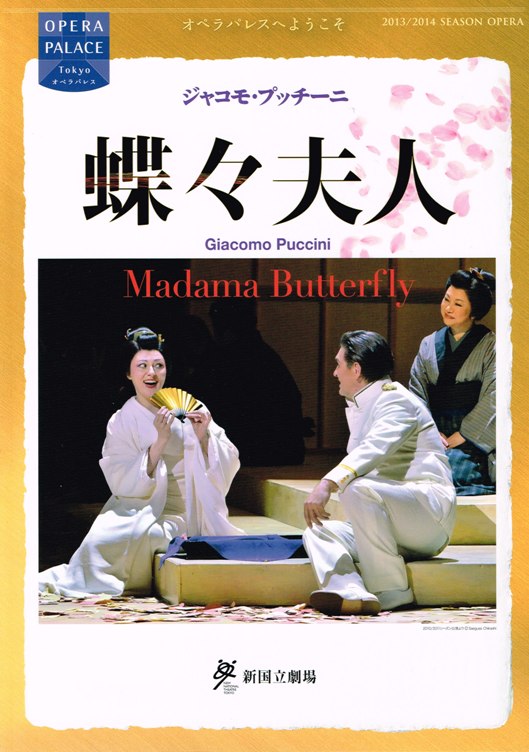

�ӏܓ��F2014�N2��5��

���ꗿ�FD�ȁ@5670�~�@4F�@1��39��

��ÁF�V��������

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu���X�v�l��iMadama

Butterfly)

��{�F���C�[�W�E�C�b���J�^�W���[�b�y�E�W���R�[�U

���@�V��������E�I�y������

| �w�@�� | �F | �P���[�������E�E�B���\�� |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| ���@�o | �F | �I�R�@���� | |

| �ĉ����o | �F | �e�r�@�T���q | |

| ���@�p | �F | ���@���Y | |

| �߁@�� | �F | �O�c�@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | ���ā@���N | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē� | �F | ���V�@�T |

�o�@��

| ���X�v�l | �F | �A���N�V�A�E�����K���h�D |

| �s���J�[�g�� | �F | �~�n�G���E�A�K�t�H�m�t |

| �V���[�v���X | �F | �b��@�h���Y |

| �X�Y�L | �F | ��с@�q�q |

| �S���[ | �F | ���R�@�M�� |

| �{���] | �F | �u���@���F |

| �_�� | �F | ��X�@�������� |

| ���}�h�� | �F | ���с@�R�� |

| �P�[�g | �F | ����@�a�̎q |

���@�z

�f���J�V�[�@-�V��������u���X�v�l�v��

�@���̓v�b�`�[�j�̍�i���g�����܂�D���ł͂���܂��A��Ɂu���X�v�l�v�͋��B����ł��A��l�������{�l�A�ꏊ������Ƃ������ƂŁA���{�̃I�y���E�ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���i�̂悤�ŁA�{�N�́A���{�̎O��I�y���c�̂ł���A�u�V��������v�A�u���������v�A�u�����̌��c�v�ł��ꂼ����グ���܂��B���̃g�b�v�o�b�^�[���V��������B����Ōܓx�ڂƂȂ�I�R����̕���B�I�y���E�H�b�`���[�Ƃ��Ă͖����ł��Ȃ��A�Ƃ������ƂŁA�V��������ɏo�����Ă܂���܂����B

�@���āA��ꂪ�Â��Ȃ�A�w���҂��o�ꂵ�ăI�[�P�X�g�����O�t�Ȃ�t�ł܂��B�u�����v�A�����܂����B�����ǂ���ł��B�ቹ�ɂ��d����u�����ْ����̂��鉉�t�ŁA�O�t�Ȃ��������ŁA����̏����w���҃P���[�������E�E�B���\���̍˔\��������悤�ł��B���̂܂܍s���Ă����ΐ����ǂ�����ɂȂ�ȁA�ƃ��N���N���Ȃ��璮���Ă���܂����B�Ƃ��낪�ǂ����������͂����Ȃ��̂��A�I�y���̕���ł��B

�@�s���J�[�g�����o�ꂵ�A�ŏ��̈ꐺ�����r�[�A���̋ٔ���������܂����B�A�K�t�H�m�t�B���͑傫������ǁA�����ʼn��y�̋ٔ�����������邱�Ƃ��o���Ȃ����̂悤�ł��B�f���J�V�[���������Ȃ����ł��B�m���Ƀs���J�[�g���͔\�V�C�Ȉ����ł�����A�\�V�C�ȉ̂��̂����Ƃō\��Ȃ��Ǝv���܂����A����͂����܂ŁA�\�V�C�ȊC�R�m���������邱�Ƃł����āA�����l�����ɔ\�V�C�ɉ̂��ėǂ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B

�@�������A�ނ́A����̕��͋C�≹�y�̋ٔ����Ƃ͂قƂ�NJW�����l�Ɏ����̉̂��̂��Ă��܂��A������ɉ��y�S�̗̂�����u�P���Ȃ��āv���܂��܂����B���X�v�l���o�ꂵ�Ă��A���ǂ��̕��͋C�ɗ�����Ă��܂��A���X�v�l���S�R�����ė��Ȃ��̂ł��B�܂����X������̂�ꂽ�u���K���h�D�Ƃ��������A�ǂ������͋C�ɓۂ܂�₷���^�C�v�炵���A��ꖋ�͐��̐L�т��Ȃ������ł����B

���ǂ̂Ƃ����ꖋ�ŁA�u����ʉ̂��Ē������OK���ȁv�A�Ǝv�����̂̓t�B�i�[���̈��̓�d���̌㔼���炢����ŁA����܂ł͑S���[���ł��Ȃ������ł����B

�@�́A�s���J�[�g�����o�ꂵ�Ȃ����A�ŁA�ꖋ��肸���Ƃ܂Ƃ��ȓW�J�ł����B����ł������K���h�D�́A�����ɐL�т������ቹ�ɔ��͂̂���^�C�v�̃\�v���m�Ȃ̂ŁA�Ⴆ�u���鐰�ꂽ���Ɂv�Ȃǂ́A���܂薣�͓I�ł͂���܂���B����ŁA�s���J�[�g���ɗ���ꂽ���Ƃ�m���Ă���̐�]�̉̏��͑�ϗ��h�Ȃ��̂ŗǂ������Ǝv���܂����B�����A���X����̖��͂�������̂ł���A�����ɂ��͂̂���̎��I�����ǂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B

�@�S�̂̍\�}�̓p���t���ȃA�K�t�H�m�t�E�s���J�[�g���𑼂̕��X���}�����Ȃ������A�Ƃ��������ł��B

�@���āA�e�𐨂ł����A������͑����ė��h�B�b��h���Y�̃V���[�v���X�Ƒ�ђq�q�̃X�Y�L�́A�O���2011�N�Ɉ��������̓o��ŁA���ɕ���Ɋ���Ă��銴���ł��B�b��̃V���[�v���X�͗����������̏��ŁA�A�K�t�H�m�t�E�s���J�[�g���̔\�V�C���ƑΏƓI�ŗǂ��ڔz�肪�����Ă���悤�Ɏv���܂����B��ђq�q�̃X�Y�L���[�݂̂���̂����ŁA�Ƃ���������ɂȂ钱�X�������������x���ė��h�ł����B

�@���R�M��̃S���[�͑O��̍����~�قǐ���������͂���܂��A�ܘ_���\�ȉ̏��B�u���M�F�{���]�A���їR�����}�h�����������莩���̖�ڂ��ʂ����Ă����Ǝv���܂��B����a�̎q�̃P�[�g�����݊�������܂����B

�@���������\�ŁA����l�������������݂��Ƃ̃o�����X�����Ȃ���A�w���҂̈Ӑ}�ɍ��킹���̏�������A���Ȃ�f�G�ȕ���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B�����̊����̌������A�c�O�ȕ���̌�����������܂���B

�u���X�v�l�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

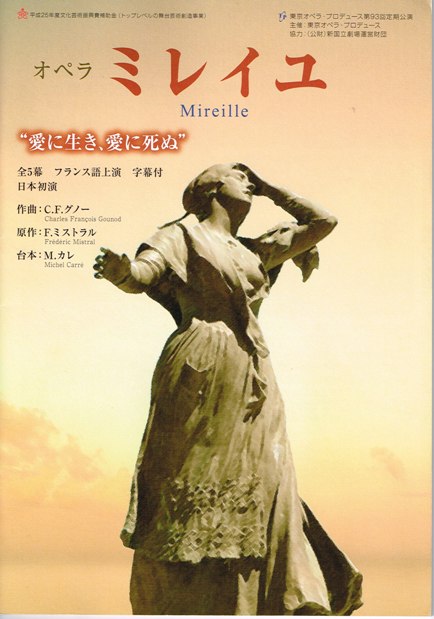

![]()

�����������|�p�U����⏕���i�g�b�v���x���̕���|�p�n�����Ɓj

��ÁF�����I�y���E�v���f���[�X

�����I�y���E�v���f���[�X��93��������

�I�y��5���A�����t����i�t�����X��j�㉉

�O�m�[��ȁu�~���C����iMireille)

����F�t���f���b�N�E�~�X�g����

��{�F�~�V�F���E�J��

���{����

���@�V��������E������

| �w�@�� | �F | �э�@�� |  |

| �nj��y | �F | �����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c | |

| �����w�� | �F | �ɍ��n�@�M��/�����@�����Y���q�� | |

| ���@�� | �F | �����I�y���E�v���f���[�X�����c | |

| ���@�o | �F | �r�c�@����q | |

| ���@�p | �F | �y���@�Ώ� | |

| �߁@�� | �F | �����@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@��T | |

| ����ē� | �F�@ | ���@���s | |

| �v���f���[�T�[ | �F | �|���@�j�q |

�o�@��

| �~���C�� | �F�@ | �]���@��� |

| ���@���T�� | �F�@ | �y�t�@��l |

| �^���@�� | �F�@ | ��n�@���� |

| �E�[���A�X | �F�@ | �O�ˁ@�� |

| ������ | �F | �}��@�m |

| �A���u�����[�Y | �F�@ | ����@�a�V |

| ���@���X�l�b�g | �F�@ | ���삳���� |

| �N���}���X | �F�@ | �X��@�� |

| �A���h�����[ | �F�@ | �����@�Ďq |

| �n���� | �F�@ | �����@�j�K |

| �A�����l | �F�@ | ���с@�� |

���@�z

���{�����ł��邱�Ƃ̕s�v�c�@-�����I�y���E�v���f���[�X�u�~���C���v��

�@�O�m�[�͐��U12��̃I�y������Ȃ��������ł����A���ݗǂ����t�����̂́A�u�t�@�E�X�g�v�Ɓu�����I�ƃW�����G�b�g�v�̓��Ɍ����Ă��܂��B�u�~���C���v�͂��̎��ɗL���ȍ�i�̂悤�ł����A���͘^�����܂߂Ē��������Ƃ�����܂���B���{�ł́A�A�g���G�E�f���E�V�����Ƃ����O���[�v�����ɕ����ĉ��t���Ă��܂����A�S�Ȃ�Z�߂ĉ��t�����̂́A�����߂Ă̂悤�ł��B

�@���āA�S�Ȃ�ʂ��Ē����Ďv���̂́A���̂��̋Ȃ����܂ʼn��t����Ă��Ȃ������̂��낤�Ƃ����f�p�Ȋ��z�ł��B���̐������Ȃ��Ƃ͎v���܂��A�S�Ȃ�ʂ��Đe���݂₷�����y�������A�����ɂ����I�y���ł��l�܂�Ȃ��I�y���ł�����܂���B�����I�y���E�v���f���[�X�͓��{�����̒m��ꂴ��I�y����i���㉉���邱�Ƃɓ�����������c�̂ŁA�K�������ʔ�����i���������グ�Ă���킯�ł͂���܂���B�������Ȃ���A�~���C���͂���܂Ŕނ炪���グ����i�̒��ł��A���O��O�������Ȃ��Ƃ����_�ŁA��A��𑈂�����ł���Ǝv���܂��B�����ėǂ������Ǝv���܂��B

�@���āA���t�ł����A�S�̓I�Ɍ���A���{�����Ƃ��ĉʂ����ׂ������͉ʂ������Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ����͊y�����������킯�ł�����B�ł��\�����Ƃ����Ζܘ_����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�ʂɌ��čs���A�����������Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���_�����X����܂����B

�@�O����̃~���C�����̂����]������B�̓�����̉��Z�ŁA�����ڂ��ǂ��A���͋C���t�����X�̓c�����l�Ƃ����������o���ĕ\����f�G�ŁA�v���}�h���i�I�y���̃v���}�h���i������������ʂ������Ɛ\���グ�Ă悢�̂ł��傤�B�����A���ɖv�����Ă���Ƃ͎v���̂ł����A���B�u���[�g�������肷���Ă��āA�����𐳂������Ă���̂��ǂ������悭������Ȃ��A�Ƃ����̂��C�ɂȂ�܂����A�����������ăL���L�������Ă��܂��̂�����c�O�ł��B�����ĉ̂ɗ͂����肷���Ă��āA���̕����m�������Ȃ�ꂽ�������������܂����B

�@�y�t��l�̃��@���T��������̊����B�ނ̐��́A�e�m�[���E�����R�E�X�s���g�ŁA�͋����\���ӂƂ�����ł͂���܂����A���ꂾ���őS�Ȃ�ʂ��Ă��Ă��銴���ł��B�ŏ��̃~���C���Ƃ̍K���ȓ���̕����ƁA�~���C���̎��ɒ��ʂ������̕\���ɈႢ���������Ȃ��B�܂��A�ނ̋��ʼn��������̐��́A���̃I�y���̑O���̊y�������͋C�ɓK�Ȃ̂ł��傤���H�@���̂�����Ɉ�a�����o�����ɂ͂����܂���ł����B

�@�����H�����̃^���@�����f�G�B���ɑ��݊�������܂����A���̐[�݂̂���F���������̖ɍ����Ă���悤�Ɏv���܂����B���V�^�e�B�[���H�ɂ��`���̃~���C���Ƃ̓�d���ł��̑��݂��\���Ɏ����A�u�����̃V�����\���v�ŁA���̂���Ƃ���������܂����BBrava�ł��B�㔼�̃E�[���A�X�Ɏ�������Ƃ���ȂǂŁA�����������݊�����Ƃ����Ɨǂ������Ǝv���܂��B

�@�E�[���A�X�̎O�ˎ����悩�����B���̃I�y���̑��̓G���ł����A���X�����łȂ��Ƃ��낪�悢�B�^�̈������̃��C�o�����ɉ߂��Ȃ���ł�����A���������āA�M�ꎀ�ʂƂ����͍l���Ă݂�Ɖ����ł���܂��B�O�˂́A���̃��C�o���Ƃ����_�ɏd�S��u�����̏��ŁA��X��������̂���o���g�����ŁA���̃��C�o���S��������\������܂����B

�@���̑��̘e��w�ł����A�}��m�̕��e�́A�����\���Ɏ����̐g�̂ɂ��݂��Ă��Ȃ������B�ގ��g�̌˘f�����̂Ɍ���Ă���悤�Ɏv���܂����B����a�V�̃A���u�����[�Y���ǂ���������ݍ��߂Ȃ��̂ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂����B���삳����̃��@���X�l�b�g�͑f�G�ŁA��4���ł̃~���C���Ƃ̓�d���������������悩�����Ǝv���܂��B

�@���Ɨǂ������̂������B���̍�i�͍������ƂĂ��厖�ȍ�i�̂悤�ł����A�������̍�������t�B�i�[���̋F��̍����܂ŁA�������o�ꂷ��ƁA����̉��y�������ƖL���ɂȂ銴���Ŏ��͔��ɖ����v���܂����B

�@�I�[�P�X�g���̉��t�́A�������s�\���������̂��A�l���K������Ȃ������̂��A���X���t�̓�Փx�������̂��A���̕ӂ͂悭������܂��A�~�X�͐����������悤�Ɏv���܂��B���X���̍�i��m��Ȃ��̂ŁA�悭�͕�����܂��B

�@�r�c����q�̉��o�͖R�����\�Z�̒��A�悭�撣��ꂽ�ȁA�Ƃ����Ƃ���ł��B�Ζʂ̉�蕑��ƃz���]���g�݂肵���G�̑g�����ŁA5��8��̕���̈Ⴂ����肭�����Ă����Ǝv���܂��B�B�A�o��l���̓��������́A����̒����Ő��ʂ������ĉ̂��A�Ƃ����X�^�C������̃��@���G�[�V���������Ȃ��̂��ȁA�Ƃ����C�͂��܂����B�̂��Ă��Ȃ������ǂ̂悤�ɉ��Z�����邩�A���Ǝv���܂����A���̂�����܂Ŗڔz�肪�����Ă���Ƃ͌����Ȃ�����̂悤�Ɏv���܂����B

�@���낢��Ə����܂������A���{�����̃I�y�����y���݂܂����B�O�m�[�̉��y���f�G�Ȃ��Ƃ��܂��͂���Ǝv���܂����A��������グ�ė����X�^�b�t�E�L���X�g�B�����̂悤�ȕ���Ɏd�グ�����Ƃ͊ԈႢ����܂���B�y���܂��Ē����܂����B

�u�~���C���vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

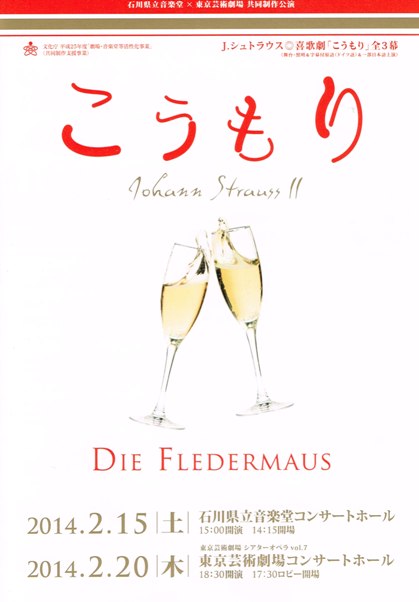

![]()

�ӏܓ��F2014�N2��20��

���ꗿ�FB�ȁ@6000�~�@3F�@4��39��

��ÁF���v���c�@�l�ΐ쌧���y�����U�����ƒc/�����|�p����/���v���c�@�l���������y�c

�I�y���b�^3���A�����t�̏�����i�h�C�c��j�A�䎌���{�ꁕ�h�C�c��㉉

���n���E�V���g���E�X��ȁu���������iDie Fledermaus)

����F�A�����E���C���b�N/�����h���B�b�N�E�A�����B

��{�F�J�[���E�n�t�i�[�ƃ��q�����g��W���l

�㉉��{�F�A���e�B�E�L������

���{���{�F���{����

���@�����|�p����R���T�[�g�z�[��

| �w�@�� | �F | �n���X�E���q�^�[ |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| �����w�� | �F | ���R�@�C�i | |

| ���@�� | �F | �����쉹�y��w�����c | |

| ���@�o | �F | �����@���� | |

| ������p | �F | �ēc�@���O | |

| �߁@�� | �F | ����@���D�� | |

| �Ɓ@�� | �F | �ɓ��@��� | |

| ���@�� | �F�@ | �Ίہ@�k��@ | |

| ����ē� | �F | �����@�a�v | |

| �|�p�A�h���@�C�U�[�@ | �F�@ | �����j�[�E�z���f�B�@ |

�o�@��

| �A�C�[���V���^�C���i�،��f�B�[���[�j | �F | �y�[�^�[�E�{�[�f�B���O |

| ���U�����f�i���{�l�ȁj | �F | ����@���� |

| �A�f�[���i�Ɛ��w�j | �F | ���с@���� |

| �t�@���P(�،��f�B�[���[�j | �F | �Z�o�X�e�B�A���E�n�E�v�}�� |

| �u�����g�i���{�l�ٌ̕�m�j�@ |

�F�@ |

�V�C�@�N�m�@ |

| �t�����N�i�x���j | �F | �ȉ��@�G�a |

| �I�����t�X�L�[�i�C�x���g�v���f���[�T�[�j | �F | �^�}���E�_�[�� |

| �A���t���[�h�i�t�@�b�V�����f�U�C�i�[�j | �F | �W�����E���E�k�b�c�H |

| �t���b�V���i�x����j | �F | �����@��F |

| �Q���̃X�y�V�����E�Q�X�g�@ | �F�@ | �����j�[�E�z���f�B�@ |

���@�z

�ݒ肪��A����Ƃ��L���X�e�B���O?�@-�ΐ쌧�����y���~�����|�p���ꋤ����������u��������v��

�@�ݒ肪�悾�����̂ł��傤���H�@����Ƃ��L���X�e�B���O�H ����́u��������v�̕���́A�����Ƃ����ݒ�B���U�����f�͌��t�@�b�V�������f���̎�ȁB���̃��U�����f�g�E���e�̃\�v���m�A���엢�������߂܂����B���B�W���A���I�ɂ����ɂ͂܂���B��������U�����f�ɃL���X�e�B���O����O��Ō��t�@�b�V�������f���Ƃ����ݒ肪�������̂��A����Ƃ����̐ݒ�Ɏ������\�v���m��T���ď����I�̂��H�@�ǂ��炩�͕�����܂�����̕���ɏ���͐����������Ă��܂����B

�@�̂��f�G�A���ɍ����Ƃ���͋��Ȃ悤�ŁA����̂Ƃ���͂���̂ł����A�������⒆�������̖��x�⎿���͂Ƃ��Ă��f�G�L�т₩�B�̃`�����_�[�V���Ȃǂ͂ƂĂ��ǂ��Ǝv���܂��B���Z���ꐡ�L���ł����A�������܂��悢�Ǝv���܂��B�̗̂��l�A���t���[�h������ė��āA����C���ł܂Ƃ����Ƃ��̌������ȕ\��Ȃǂ́A���D�I�ł�����܂����A�S�̓I�ɃX�^�C���b�V���ŃJ�b�R�����Ǝv���܂����B

�@���U�����f�����ɂƂǂ܂炸�A�o���҂����́A���ꂼ�ꂻ��Ȃ�̖��킢�������Ă悩�����Ǝv���܂��B

�@���э����̃A�f�[���B�͖̂ܘ_���\�������̂ł����A�ꖋ�̑|���̂�����I�ߏւƁA�ȍ~�̃h���X�Ƃ̃M���b�v�������B�X�ɂǂ���̈ߏւƂ����тɎ������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�܂��䈤�g�ł��B�|���̂�����̐����́A���т̌��ɂ͌����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A�̃h���X�́A���ɉ��l�̃h���X����ė����������I�n�t���܂Ƃ��A���������B���̖���������������̂����o�̖ړI�������̂ł��傤�ˁB

�@�A�C�[���V���^�C���̃{�[�f�B���O�́A���[���b�p�ʼn��x���A�C�[���V���^�C�����̂��Ă�����������ł����A�ǂ��͂��ƂȂ��I�y���b�^�̕��͋C���o����̂���B���Ə��ɂ͖ڂ������Ƃ����������o���Č��\�B�t�@���P���̃n�E�v�}���������̖�ڂ��ʂ����܂����B

�@�W�����E���E�k�b�c�H�̃A���t���[�h�ł����A�ނ̓I�y�������I�y���b�^��~���[�W�J���ɓK����������ł͂Ȃ����Ɛ̂����ɂ�ł����̂ł����A����̃A���t���[�h���f�G�ł��B���̑��A����܂�X���[�Y�ȉ��Z�ł͂Ȃ��������Ǎȉ��G�a�̃t�����N�A����������������悤�Ɋ����ė~���������u�����g�̐V�C�N�m�A�C�x���g�v���f���[�T�[�Ƃ������́A���V�A�̍c���q�̕��͋C���F�߂�ꂽ�_�}���E�_�[���Ȃǂ��o�����܂����B

�@��ł̓X�y�V�����E�Q�X�g�Ƃ��ă����j�[�E�z���f�B���o�ꂵ�A�E�B�[�����w���̂��܂����B1980�N�ォ��90�N��ɂ����āA�E�B�[���E�t�H���N�X�I�[�p�̊Ŕ̎�Ƃ��ĉ��x���������܂����B�����ޏ��̃��@�����V�F���k���Ă��܂����A���ł����r�����܂ŏオ��p�t�H�[�}���X�Ɋ��S���܂����B

�@�t���b�V�����ǂ��ł��ˁB������F�B�ނ̂悤�Ȑ��i�o�D�̉��Z������ƁA�I�y���̎�̉��Z�Ɣo�D�̉��Z�Ƃ͉�R�Ƃ�����������ȂƂ�����ہB����͍ŋ߂̃j���[�X�i���̘b��A�����͓����A�\�`�ܗցA����ŃA�b�v�j�̋L�����z���C�g�{�[�h�ɒ����āA�A�h���u�œǂݏグ�Ȃ���N�_�������Ƃ����̂�����Ă��܂������ǁA���������̂��V�N�ł����B

�@���q�^�[�̎w���́A���������ς���������Ƃ������Ƃ��������ł����B���������̓����ɒu���̂ł���A���������A���y�ɃX�s�[�h���������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�̃I�����t�X�L�[�̃E�B�[�����̖��́A����̌������̎Љ�ł͂Ȃ��āA�u�Â��ǂ���������������v�Ƃ����R���Z�v�g�ŊJ����Ă���̂ł����i������A�Â��ǂ��E�B�[�������������閯�w���z���f�B���̂��j�A�������E�B�[�����ɂȂ�̂͗ǂ��Ǝv���̂ł����B

�@�䎌�����̑�{�͊Ȍ��ŗǂ������Ǝv���܂��B�������łȂ��������ɂ܂Ȃ��B���o�́A�s��I�ȕ��͋C���ǂ��o�Ă��Ĉ����Ȃ��Ǝv���܂������A�ׂ����Ƃ���̋l�߂��Â������ł��B�Ⴆ�A�t�@���P���I�����t�X�L�[�̖��ɗU���̂́A�X�}�z�̃��[�����g���킯�ł����A���U�����f�����[����������Ƃ��낪�͂����蕪����Ȃ��ł���Ƃ��A��O���ŁA�A�f�[�����t�����N�Ɂu�p�g�����ɂȂ��āv�Ƃ˂����ʂŁA���y�ւ̓�������ꐡ���}�ł���Ƃ��A�����O���ŁA�ٌ�m�ɉ������A�C�[���V���^�C�����A���t���[�h�ƃ��U�����f�ɑ��ē{��O�d���̓������I�����Ȃǂ��X���[�Y�����������Ȃ��Ȃǂ�����܂����B

�@�u��������v�͑�O���̑g�ݗ��ĕ�������I�y���b�^���Ɛ̂���v���Ă��܂������A�V�i�C�s�̉��o�ƂɂƂ��Ă��Ȃ��Ȃ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�u��������vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||