![]()

�ӏܓ��F2011�N3��26��

���ꗿ�F���R�ȁ@3500�~

��ÁF�A���_���h�E�x�[�l

�S�̉́E���̉�2011

�I�y��1���A�̏��C�^���A��A�䎌���{��㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu���^�v�iRITA)

���F����a�s����كn�~���O�z�[��

�X�^�b�t�E�o��

| ���@�o | �F | �ĎR�@���� |  |

| �s�A�m | �F | �͌��@���V | |

| ���^�@ | �F | �ĎR�@�����@ | |

| �K�X�p���@ | �F�@ | �ĎR�@����@ | |

| �x�b�y | �F | ���{�@�� | |

| �@ | �@ |

�A���R�[����

|

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�̏��@ |

| �T���o�g�[���E�J���f�B�b�� | ��Ȃ��S�@ | ���{��/�ĎR����@ |

| �W���[�b�y�E���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v��ꖋ���u���t�̉́v�@ | ���{��/�ĎR�����@ |

| �����O�@ | �����ȋ�@ | �ĎR����/�ĎR����@ |

| ���n�[���@ | ��̌��u�����[�E�E�B�h�D�v��3�����A�u�����[�E�E�B�h�E�̃����c�v�@ | �ĎR����/�ĎR����/���{���@ |

���@�z

��k�Ђ̂��Ƃ����炱��-�A���_���h�E�x�[�l�u���^�v��

�@����̓��k�n�������m�݂𒆐S�Ƃ����k�ЁA�{���ɖ��\�L�̑�ЊQ�ł����B���������T�Ԍo���������A��Q�̖{���̑S�e�͂܂�������܂���B�S���Ȃ�ꂽ���A��Ђ��ꂽ���ɂ́A�T��ł�����݂Ƃ���������\���グ�܂��B

�@����̒n�k�́A��Д͈͂��L���������Ƃ���A�k�֓��Ⓦ�k�̐��Y���_�����A�����̍H�����Ђ��܂����B����Ԃ̘b��̕�����ꌴ���ɂ��Ă������ŁA���d���Ɋւ��ẮA�֓����瓌�k�ɂ����Ă̑����̌��q�́E�Η͔��d�������Ƃ��~���A�����ɂ͂���Ȃ�̎��Ԃ�v�������ł��B����Ȃ킯�ŁA��s���ł́A�������ߓd�̗v���ƁA�v���d���s���Ă��܂��B

�@��������������邹�����A3���㔼�̃R���T�[�g�́A�����݃L�����Z���������Ă��܂��B���́A3���㔼��5�̃I�y����R���T�[�g�ɍs���\�肾�����̂ł����A���̂���3�͒��~�A��͉����A�����ɍs��ꂽ�̂́A����́u���^�v�����ł��B����́u���^�v�ɂ��Ă����ɂ͒g�[�����炸�A�Ɩ����ŏ����A�R�[�g�𒅂Ċӏ܂��Ȃ��Ƃ��Ȃ芦���A�Ƃ��������ł̊ӏ܂ƂȂ�܂����B

�@�d�͎����A���������̏ɑ���s�����炱�̂悤�ȏɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂����A�N���V�b�N���y�́A��{�I�ɓd�C���g�p���Ȃ��p�t�H�[�}���X�ł��B�I�y�����A�I�[�P�X�g���̉��t����A�d�������������O������{����ė��܂����B����́A�Ɩ���g�[�ȂǑS���d�C���g�p�����ɏ㉉���邱�Ƃ͖����ł��傤���A����ł�����y�̒��ł́A�ł��ȃG�l�̌�y�Ɛ\���グ�ėǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�F�X�Ȏ���E���l���͂���̂ł��傤���A���͂���Ȏ������炱���A���y���Ɠ����悤�ɂ���āA�S��L���ɂ��ė~�����A�������y���݂����Ǝv���Ă��܂��B

�@���āA����́u���^�v�ł����A�����l���������������ł͂Ȃ������悤�ŁA300�l�قǂ̉�ꂪ8�����x�̓���ł����B���Ƃ��ẮA�k�Јȗ����߂Ă̐��̉��y���܂����B�����āA�{���Ɂu���y�͑f�G���v�Ǝv���܂����B

�@���t��̂́A���ɂ�����܂�Ƃ������̂Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B�o���҈ȊO�̃X�^�b�t�͋��炭2-3���Ƃ��������ł��B���͂قƂ�Ǐ펯�Ɛ\���グ�Ă悢�������Ȃ��A�ւ��ɃC�^���A��̑䎌��������{��̑䎌�ɕς���Ƃ����X�^�C���B���Ȃ݂ɁA���̍�i�́A�I���W�i���̓t�����X��ŁA�p���̃I�y���E�R�~�b�N�Ńh�j�[�b�e�B�̖S���Ȃ������1860�N�ɏ�������Ă��܂��B�I�y���E�R�~�b�N���ŏ㉉����邱�Ƃ�O��ɍ���Ă��邩��A���V�^�e�B�[���H�ł͂Ȃ��A�䎌�Ȃ�ł��ˁB����A���̑䎌������������|�̂��̂ł����B���̑�{��N�����������A�ł��Ƃ��A���o�͒N���A�Ƃ����_�ɂ��ẮA�v���O�����ɂ͉��̋L�ڂ��Ȃ������̂ł����A����̎��肳��������A�����́A�ĎR���鎩�g���s�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�͂��Ă��܂��B�����A�u���^�v�Ƃ�����i�́A3�l�̉̎�ƃs�A�j�X�g������A�Ƃ肠�����㉉�ł���̂ŁA���{�����ł����܂ɏ㉉����Ă���悤�ł��B��{�́A�����Ŏg���Ă��鋤�ʂ̂��̂��ꕔ���ς����\��������܂��B

�@���t�̊����x�Ƃ����ϓ_�ł́A����Ȃ�ɏ�������A�܂Ƃ܂������A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B

�@�̎�̗͗ʂƂ����ϓ_���猾���A�O����̎ĎR��������Ԏア�B�X�[�u���b�g�̕��͋C�͏o�Ă����Ǝv���܂����A�S�̓I�ɂ͐��ɗ]�T���Ȃ��A������Ԃ̐L�т��������Ȃ��B���A�A�W���_�̎��ꂪ�����A�㉹���̐������ł��Ȃ��̂��@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�@���{��������B�����b�N�ȃe�m�[���ŁA�x�b�y�̂��ǂ��NJ����悭�o���Ă��ĂƎv���A���������_�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B�������A�����̃A�N�[�g�ɏ�肭�s���Ȃ������Ƃ��낪����A�������c�O�ł����B

�@��ԗǂ������̂́A�ĎR����̃K�X�p���B�ĎR�͓����̌��c���\����o���g���̈�l�ł����A���̊Ŕ͈ɒB�ł͂���܂���B���ʂƂ����A���̉��Ƃ����A�̗̂]�T�̊����Ƃ����A�����Ǝv���܂����B�܂��A�ĎR�̓K�X�p����F�X�ȂƂ���ʼn��x���̂��Ă���悤�ŁA�����������o�������͋C�Ɍ����Ă����悤�Ɏv���܂����B

�@�s�A�m�̉͌����V�͗��ɑ啨�̕��i�B�͌��ƌ����A���{���\���锺�t�s�A�j�X�g�ł����A����́A�s�A�m�����t���Ȃ���A�䎌�����ł͎���������ɓo�ꂷ��Ƃ����T�[�r�X���s���A�y���܂��Ă���܂����B����ł��s�A�m�̏�肳�͓V����i�ł��B�͌��̃i�r�Q�[�V�����́A����̕���̉��y�I���ꊴ������ŁA�ƂĂ��L�p�ł������悤�Ɏv���܂����B

�@�ׂ����s���͂�����̂́A������܂�Ƃ������芴�o�̂悢���t��Ŋy���߂܂����B�A���R�[���Ȃ��|�s�������e�B�ƕ��͋C����肭���܂��Č��\�ł����B�v���Ԃ�̐����t�ł̃N���V�b�N���y�ӏ܂́A���y���y���߂�K�����A�[�����݂��߂���̂ƂȂ�܂����B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2011�N4��19��

���ꗿ�FD�ȁ@3780�~�@3FL3��3����ÁF�V��������

�S3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���q�����g�E�V���g���E�X��ȁu��̋R�m��i�c�d�q�@�q�n�r�d�m�j�`�u�`�k�h�d�q)

��{�F�t�[�S�[�E�t�H���E�z�t�}���X�^�[��

���@�V��������I�y������

| �w�@�� | �F | �}���t���b�h�E�}�C���[�z�[�t�@�[ |  |

| �nj��y | �F | �V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �y���@���� | |

| ���������@ | �F�@ | �m�g�j�������������c�@ | |

| ���������w���@ | �F�@ | �����@�m�N�^���c�T�q�@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �W���i�T���E�~���[ | |

| ���p�E�ߑ� | �F | �C�U�x���E�o�C�E�H�[�^�[ | |

| �Ɓ@�� | �F | ���@�r | |

| ����ē� | �F | ���V�@�T |

�o�@��

| �����v�l | �F | �A���i���J�^���[�i�E�x�[���P |

| �I�b�N�X�j�� | �F | �t�����c�E�n�u���_ |

| �I�N�^���B�A�� | �F | ���@�b |

| �t�@�[�j�i�� | �F | ���с@�R�� |

| �]�t�B�[ | �F | ����@�z�q |

| �}���A���l | �F | ���V�@���q |

| ���@���c�@�b�L | �F | �����@�~ |

| �A���j�[�i | �F | ���[�@�x�q |

| �x�� | �F | ���J��@�� |

| �����v�l�̎��� | �F | ���с@��v |

| �t�@�[�j�i���Ƃ̎��� | �F | �o��@���F |

| ���ؐl | �F | ���@��F |

| �������̎�l | �F | ���Ή��@�� |

| �e�m�[���̎� | �F | �����@�� |

| �X�q�� | �F | �����@�Ƃ��� |

| ������ | �F | �y��@�� |

| �O�l�̌ǎ��@ | �F�@ | �O��ˎq�^�����䂤��/���я���@ |

| �����v�l�̏]�l�@ | �F�@ | �~�����m�^���c�C��^���g���V�^���i��Y�@ |

| ���I�|���h | �F | ����@�a�� |

���@�z

�J���@�[�E�L���X�g�����̐����|�V��������@�u��̋R�m�v��

�@�V��������̌����́A�v���~�G�͍��������ǂ��A�ĉ�����ƁA�����Ɨǂ��Ȃ�A�Ƃ����Ⴊ����܂ł����x������܂����B�t�Ɍ����A�ĉ����̓v���~�G���������̂����ʂ������̂ł����A����́u��̋R�m�v�A�c�O�Ȃ���A�v���~�G���̗ǂ������Ȃ茸�E���ꂽ����ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�܂��A����͒v�����Ȃ����Ƃł��傤�B�����{��k�Ћy�т���ɔ���������ꌴ���̎��̂ŁA�O���l���t�Ƃ��قƂ�Ǘ������Ă��ꂸ�A�X�^�b�t�E�L���X�g���啝�ɕύX�ɂȂ����̂ł�����B

�@�[���Ȏw�������A�V���{�t�B���Ƃ̑��������Q�̎w���ҁE�A���~���N�A�O��A�f���炵�������v�l�̉̏��E���Z���I���������v�l���̃J�~�b���E�j�[�����g�A2008�N�̃E�B�[���E�t�H���N�X�I�[�p�[�̗��������ŁA�u�}���^�v�̃i���V�[���̂����I�N�^���B�A�����̃_�j�G���E�V���h�����A�V��������́u��������v�Ńt�@���P���m���̂����t�@�[�j�i�����̃y�[�^�[�E�G�[�f���}���A�����āA�]�t�B�[���̃A�j�����j�[�i�E�p�[�}�����A���ꂼ�ꗈ�������A�����J���@�[�E�L���X�g�̕��ɕύX�ɂȂ�܂����B

�@��v���ōŏ��̃A�i�E���X�ʂ�ɉ̂����̂��I�b�N�X�j�ݖ��̃t�����c�E�n�E���^�����ł�����A���Ғʂ肢���Ȃ��̂͂���͂����d���Ȃ��Ƃ���ł��B�t�ɁA���ꂾ���̌�ւ������Ă��A����Ȃ�̐����Œ������Ă��ꂽ���Ƃ́A�^�ɒl����Ǝv���܂��B�ł���͂�A�����ł��Ȃ����t�ł����B

�@�}�C���[�z�[�t�@�[�ƐV���{�t�B���̉��t�́A�Ƃ���ǂ��됦�����͓I�ł��B�V���{�t�B���̖؊ǃp�[�g�A�Ⴆ�t���[�g��I�[�{�G�Ȃǂ͂����Ԃ�ǂ��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�ł��S�̂Ƃ��Ă݂�ƁA�S�c�S�c�������G�肪�C�ɂȂ�܂��B�}�C���[�z�[�t�@�[�̎w���p���A�r�͂悭�オ���ĐU��Ă���̂ł����A�g�͍̂�����y�ɏ���Ă��Ȃ���ۂł����B�X�ɉ��y�̃o�����X���l����ƁA���w�̐��ʂ��l���āA�I�[�P�X�g���̉��ʂ��i��ׂ��ł͂Ȃ��������A�Ǝv���܂����B

�@�A���~���N���U���Ă�����A�����ƒ[���Ȏd�オ��ɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B���́A�u��̋R�m�v�̉��y�́A�Z���ŁA���炩�ɉ��t���Ăق����Ǝv��������ł��B������A�I�[�P�X�g�����\���Ȃ��āA�L���ɒ������邱�Ƃ͈������Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�����Ƒ@�ׂɁA�o�����X�����Ďw�����o���Ăق��������ȁA�Ƃ����̂������ȋC�����ł��B���ɑ�1���ڂɂ���������܂����B����ł��A��2���A��3���̉��y�́A����Ȃ�̖L�����ƃ��[���A���������Ǝv���܂��̂ŁA�}�C���[�z�[�t�@�[�͏\������̎d�����ʂ������Ɛ\���グ��ׂ��Ȃ̂ł��傤�B

�@�̎�w�̑��������Ȃ�A�Ƃ����̂������ȂƂ���B�A���i���J�^���[�i�E�x�[���P�̌����v�l�́A�����ڂ��������v�l�ł����A���̎��͌����v�l�Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���ɗJ���Ƃ������A�A��Ƃ��������Ȃ��B��ꖋ�ł̃I�N�^���B�A���Ƃ̈��̏�ʁA��l�̂���Ⴂ���n�܂�ƁA��l�̐��͑Η��I�Ɉ����܂��B�������A�ޏ��̐��̎����ƁA���̑Η�����������ƕ����яオ���Ă��Ȃ��̂ł��B�X�ɑ�O���̗L���ȎO�d���ł́A�]�t�B�[�ƌ����v�l�̐������ꉻ���Ă��āA�O�̐��̃o�����X���\�v���m���ɌX�������Ă��܂����B�����́A�����v�l�������ɒႭ�̂��āA�ޏ��̘V���ւ̒��O�ƁA�]�t�B�[�̓V�^ࣖ������Ԃ���Ƃ��낪���킢�ł���Ǝv���̂ł����B

�@�I�N�^���B�A���̈��b�B�撣���Ă��܂����B�������A����̉̏��ł����B�܂��A�S�̂ɐ��ʂ��s�����Ă��āA�����I�[�P�X�g���̉��ɐ��������Ă��镔��������܂����B���ɑ�ꖋ�B���̃I�[�P�X�g���̉��Ȃ̂ł�����A���������A�����̂��ė~�����B���A�ׂ����~�X�����������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A��̃]�t�B�[�Ƃ̓�d���B���́A�I�[�P�X�g���̉��ɏ�肭��ꂸ�o�x��܂����B����z�q�̃]�t�B�[�͈�u�������悤�ȕ\����ׂāA�������A�ŏI�I�ɂ͉������Ȃ������悤�ɂ܂Ƃ߂܂������A�v�����v�^�[�̎w�������������̂�������܂���B

�@���̎���l�ȊO�͏\�������ł���o���h���B�܂��A����z�q�̃]�t�B�[���悢�B�����A�]�t�B�[�̒����I����\���������̂ɁA���x�ǂ��Ǝv���܂������A���\������͓I�Ȃ��̂ł����B�B�A���B�W���A���I�ɂ́A�ޏ��̊��D�͋������̃h�����A�݂����ȂƂ��낪�����āA�I�N�^���B�A������ڍ��ꂵ�Ă��܂��͕̂s���R�Ȋ��������܂����B���������A���C�N�ōH�v�͏o���Ȃ������̂��Ǝv���܂��B

�@�O�l���ŗB��I���W�i���̃L���X�g�������n�v���_�̃I�b�N�X�j�݁B���̌����̒��ōł����͓I�ł����B���ɏ���Ă��āA�̂����h�B��̌㔼���T�ᖳ�l�ȂƂ��낪���Ɍ��\�ŁA��̖���̃����c�������͓I�ł����B��O���̑O���́A�R�e���p���ɂ���Ĉ����グ��܂ł������Ԃ錋�\�B�D�F�̓c�ɋM�����A���͂����Ղ�ɉ̂��������Ǝv���܂��B

�@���їR���̃t�@�[�j�i�������h�ł����B�������肵�������ڂ��悢�Ǝv���܂������A�̏��E���Z���V���u���W�����́A�M���ɑ���ڋ��Ȏv���Ɛ���オ��̐����̃o�����X�����ɂƂ��Ă���A��ԈႤ�ƁA���̎��w�ɖ��v���Ă��܂����˂Ȃ����A���݊��������Ă����Ǝv���܂��B

�@�e��w�ł́A�L�����N�^�[�E�e�m�[�������~���A�����Ȃ���̖��͓I�ȉ��Z�ŁA���@���c�@�b�L�������܂������A���[�x�q�̃A���j�[�i�������I�ȕ��͋C���o�Ă��Č��\�B���J�쌰�̌x���A���Ή����̗����l�Ȃǂ����݊�������܂����B�X�ɑ�O���ŁA�I�b�N�X�j�݂��ׂ�邽�߂̃A���j�[�i�ɘA����ė��鎙���������ǂ������Ǝv���܂��B

�@���o�́A2007�N�̈�ےʂ�A�f�G�Ȃ��̂ł��B��1�����X�g�́A�O������S�����A���l�̎Ⴓ�Ɏ��i���ăL�X�������ɒǂ��o�������v�l���A����̔O�ɂ����Ȃ���A�������ꂩ��^�o�R����{���o���āA�J�̂����鑋�����Ȃ��炭��炵�܂��V�[���B�Ȃ�Ƃ������Ȃ��قǖ��͓I�ł��B���̌ǓƊ��A���O���A�����v�l�̐��ɂ����Ǝ�����Ă���A���y���߂����낤�ɂƎv���̂ł��B�����v���ƁA��͂�A�c�O�Ȍ����ł����B

�V��������u��̋R�m�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2011�N4��28��

���ꗿ�FD�ȁ@4000�~�@5F�@L2��20�������|�p�U����⏕���i�g�b�v���x���̕���|�p�n�����Ɓj

�����n��60���N�L�O����

���������I�y������

��ÁF(��)���������

�I�y��4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌�����iLe Nozze di

Figaro)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���@����������ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | �f�j�X�E���b�Z���E�f�C���B�X |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| �`�F���o�� | �F | �f�j�X�E���b�Z���E�f�C���B�X | |

| ���@�� | �F | �������c | |

| �����w�� | �F | �哇�@�`�� | |

| ���@�o | �F | �{�{�@���� | |

| ���@�u | �F | �j�[���E�p�e�� | |

| �߁@�� | �F | �O�c�@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | �哇�@�S�v | |

| �U�@�t | �F | ����@���T | |

| ����ē� | �F | ��m�c�@��F | |

| �����ē� | �F�@ | �����@���@ |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | �F | �����@�� |

| ���ݕv�l | �F | �V���@�b�� |

| �t�B�K�� | �F | �v�ہ@�a�� |

| �X�U���i | �F | �e�n�@���� |

| �P���r�[�m | �F | �[�F�@�b�q |

| �}���`�F���[�i | �F | �����@�ؐ� |

| �o���g�� | �F | �r�c�@���� |

| �h���E�o�W���I | �F | �g�c�@�L�� |

| �h���E�N���c�B�I | �F | �n糁@���� |

| �A���g�[�j�I | �F | ���@�M�� |

| �o���o���[�i | �F | ���c�@�b�� |

| ��l�̉Ԗ� | �F | ���c�@�����^���J��@�E |

���z

���݂̊������Ȃ��d��-���������I�y����������u�t�B�K���̌����v��

�@����̓����u�t�B�K���̌����v�́A�f�j�X�E���b�Z���E�f�C���B�X�̃e���|���o���ǂ��]�����邩���A�قƂ�ǑS�Ă��낤�Ǝv���܂��B���͑ʖڂł��B��ɋ�����Ȃ��B�]��ɂ��x���A���ʂƂ��ė]��ɂ��d�����܂��B�V��������́A2��̋x�e�A���v45�����͂���ŁA3����20���łقڏ㉉���܂����AWikipedia�ɂ��A���t���Ԃ́A�J�b�g�Ȃ��Ŗ�2����50���Ə�����Ă��܂��B����̓��������́A�ʏ�̃J�b�g��S�čs�����i�����A�o�W���I�̃A���A��}���`�F���[�i�̃A���A�͖����j�����ŁA20���̋x�e1��������ŁA3����30��������܂����B

�@���Ȃ����������܂����B����Ȃɂ̂�т艉�t���Ă��Ă����́A����Ȋ����ł��B���Ȃ̑��x�\���́u�v���X�g�v�̂͂��ł����A�u�A���_���e�v�ʼn��t���Ă���悤�ɒ������܂��B���������t���l���ȉ��t�������͂Ȃ��ȁA�ƈ�u�v���܂������A������I�y���̖����܂Ŏ����ė�����Ɗ���܂���B�I�y���̒��ŕY���A���炾��Ƃ�������́A�A���T���u���I�y���Ƃ��Ă�

����ł���A�u�t�B�K���̌����v�̊y�������X�|�C�����Ă���Ɛ\���グ��ׂ��ł��傤�B

�@�Ƃ�킯�����Ȃ��̂��A���V�^�e�B�[���H�̃`�F���o�����t�B�{���ɂ̂�т�ƒe����܂��B����́A�f�j�X�E���b�Z���E�f�C���B�X���g���`�F���o�������t����āA�S�̂̃e���|�����S�Ɏw���҂��������Ă����̂ł����A���̃`�F���o���̂̂�т芴�́A����ْ̋����悤�ŁA���ɂ͉䖝�ł��܂���ł����B

�@���̏㍢�����̂́A�������Ƃ����d�����t�ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł����A�����d�������ŁA���݂��Ȃ��B������d���ȉ��t�ł͂Ȃ��̂ł��ˁB�I�[�P�X�g���E�s�b�g�́A���Ȃ肷�������ŁA�R���g���o�X��3�{���������Ă��܂���ł�������A�I�[�P�X�g���̋K�͂́A10�^�ʂ́A���ʃ��[�c�@���g�����t����悤�ȋK�͂ł��B�̎�w�����āA���[�O�i�[�̂��̂悤�ȕ��͓����Ă��܂���A���������d���ȉ��t�Ɍ����Ă��܂���B�I�[�P�X�g���̉��t�́A�~�X���ڗ��ƌ��������̂ł͑S���Ȃ������̂ł����A�w���҂̎w���ɏ]���Ă�����艉�t���Ă��邾���ł��B���������̂ɏd���Ƃ����A���o�����X�ł�����A������͔w�������䂭�Ȃ��č���܂����B

�@�̎�w�ɂƂ��Ă��˘f�����������̂ł͂Ȃ�������B�`���̃t�B�K���ƃX�U���i�̓�d�����Ă����v���܂����B�w���҂̃e���|���o�ɉ̎肪���Ă����Ă��Ȃ��̂ł��B�ܘ_�A�f�C���B�X����̓e���|�̎w�����������͂��ł����A�v�����v�^�[���^�C�~���O�̎w���͏o���Ă���Ƃ͎v���܂����A�g�ɕt�����e���|�ƈႤ�e���|�ʼn̂킳���͂��ł�����A�_�o���Ƃ��点���̏��ɂȂ炴��Ȃ��B���̌��ʁA�������t�Ɏd�オ���Ă��Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B���ɋv�ۘa�͂́A�t�B�K�����悭�̂����ł�����A��ς��������낤�Ǝv���܂��B

�@�������A����ł��j���̎�w�͂悭������Ǝv���܂��B�������̔��݂��v�ۘa�͂̃t�B�K�����撣���Ă��܂����B���Ɏ����̔��݂��ǂ��Ǝv���܂����B��O���̃��m���[�O�́A���̃e���|�ʼn̂��̂ł�����A����\�����ߏ�ɂ����A�����E�e���|��������Ǝ���ĉ̂��������A���݂̓{����ȋ^�S���\�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂������A�S�̓I�ɂ́A�o���g���̔������悭�A�����o�Ă����Ƃ�����ۂł��B�v�ۂ̃t�B�K�����悩�����̂ł����A�S�̂̃e���|�̂������A�D�u�Ƃ��������������Ă����̂��c�O�ł��B

�@�r�c�����̃o���g���́A��ꖋ�̃A���A���āA�x�e�����̖��������܂������A�g�c�L���̃o���g���̌����Ȋ������悢�Ǝv���܂����B���M���̃A���g�j�I���悭�����o�Ă��܂����B

�@�C�ɂȂ����̂͏����B�����V���b���̔��ݕv�l�Ƌe�n���ނ̃X�U���i�ł��B

�@�V���b���́A�d���̏�ɔ����鍂�������͂̕��ŁA�����ƃX�U���i���������Ƃ��Ă��܂����B�ޏ��̃f�r���[�ł��鍑������̑�w�@�I�y���ł��X�U���i���̂��Ă��܂��B�ޏ����S�O��㔼�ƂȂ�A�����Ⴍ�Ȃ��Ă����Ƃ����ӎ��������Ă̔��ݕv�l�ւ̓]�����Ǝv���܂����A������������Ă����ۂł��B�����X�U���i�Ȃ�A�����Ǝ��R�ɉ̂���Ǝv���̂ł����A���ݕv�l���ӎ����邠�܂肩�A���̋��������ɗ��܂��Ă���悤�ɒ������܂��B�Ƃ���ǂ��뒍�ӂ�������ƁA�X�U���i�̐�������o���܂��B

�@����A�e�n���ނ͒����ɋ����̃|�C���g�̂�����ŁA���������������y����������̂��Z�p�́A���܂���ł͂Ȃ����ł��B�v����ɃX�U���i��蔌�ݕv�l�Ɍ����Ă��鐺�ł��B�m���Ɍ����ڂ́A�啿���V���b���̔��ݕv�l�Ə����ʼn��炵���e�n���ނ̃X�U���i�͂҂�����Ƃ��Ă���̂ł����A�����͂ǂ����Ă��t�Ȃ̂ł��B������ɉ̂��̂ŁA�l�H�I�ȕs���R�ȋ������������܂��B���A�e�n�͍�������������Ȃ��̂ŁA�X�U���i�̖��͂��o����Ă��Ȃ����������܂����B

�@�u�莆�̓�d���v�Ȃǂ��Ă���A��l���t�̃p�[�g���̂�����A�����ƐL�т₩�Ŏ��R�Ȃ������݂������o����邾�낤�ɁA�Ǝv���܂����B

�@�[�F�b�q�̃P���r�[�m�́A�T�N�O�̗є��q�q�قǂ̖��͂͊������܂���ł������A�����̖������ʂ����Ă����Ǝv���܂��B�ǂ������̂́A�}���`�F���[�i���̂��������ؐ��B�����悭�o�Ă��܂������A������������Y��B�����ň�Ԗ��͓I�������Ǝv���܂��B

�@����ɂ��Ă�����̈�Ԃ̖��̓e���|�ł��B�������Ƃ����C���e���|�Ői�݂܂��B�I�R�Ƃ������̂ł��B�f�j�X�E���b�Z���E�f�B���B�X�̐g�ɐ��݂����e���|�Ȃ̂ł��傤�ˁB�ł��A���ɂ͊������Ȃ��e���|�ł����B

�u�t�B�K���̌����v�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N5��5��

���ꗿ�FB�ȁ@4000�~�@2F�@BR2��6��

��ÁF����I�y���v���f���[�X

���얫�y�d����60���N�L�O����

�I�y��2���A����i�h�C�c��j�㉉�A���t��`���A�䎌�J�b�g�A�i���[�V�����t������

���[�c�@���g��ȁu���J��iDie Zauberflote)

��{�F�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[

���F�I����z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@�� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | The Port Pilharmonic Orchestra | �@ |

| ���@�� | �F | Minor kammer Chor | �@ |

| �����w�� | �F | �q���@�M | �@ |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | �@ |

| �߁@�� | �F | ���l�ā@��q | �@ |

| �X�e�[�W�i�s | �F | ��@�^�I | �@ |

�o�@��

| �َ� | �F | ��c���@��O |

| �U���X�g�� | �F | ���J��@�� |

| ��̏��� | �F | �i�c�@���q |

| �^�~�[�m | �F | ��Ԓm�@�o |

| �p�~�[�i | �F | ��@���b |

| �p�p�Q�[�m | �F | �R���@�_�i |

| �p�p�Q�[�i | �F | �R��@�j�} |

| ���m�X�^�g�X | �F | �I���@�� |

| ����1 | �F | �����@�܂� |

| ����2 | �F | �͖�@�߂��� |

| ����3 | �F | �����@���� |

| ���q1 | �F | ���@���a�q |

| ���q2 | �F | �ێR�@�D�q |

| ���q3 | �F | ����@��� |

| ���m1 | �F | �V��@�ꗹ |

| ���m2 | �F | ��c���@��O |

| �m��1 | �F | �͑��@�m�� |

| �m��2 | �F | �����@�Y�� |

| �i�r�Q�[�^�[�@ | �F�@ | ����@�N�i�@ |

���z

����̋���-����I�y���v���f���[�X�����u���J�v���B

�@���얫�́A1950�N�ォ��1980�N�㏉���ɂ����āA�ŏ��͓����̌��c�A���̂̂��ɂ͓����A���邢�͓��������̌���Ŋ����e�m�[���̎�ł��B1981�N�ɉ̎�Ƃ��Ă͎����I�Ɉ��ނ��A���̌�́A�������y��w�ł̋��犈���A����������N�ފ�������́A�w���𒆐S�Ƃ������y�����ɏd�S��u���Ă��邻���ł��B1930�N���܂��80�B���y�w�Z�𑲋Ƃ����̂�20�������ł�����A���y��������60�N�ɂȂ�킯�ł��B

�@�ނ͒�����������ŋ��ڂ��Ƃ��Ă����������ŁA��q����R���܂��B���̒�q�����������80���L�O���ďW�܂����̂��A���邢�͍��삪���W���|�����̂��A���̂�����̌o�܂͒m��܂��A�Ƃɂ����A����剺�̉̎肽���𒆐S�ɁA�u���J�v���㉉���邱�ƂɂȂ����悤�ł��B

�@�����̏㉉�\���3��20���B�������A3��11���̒n�k�̉e���ʼn�������A�悤�₭�{���̏㉉�Ɏ���܂����B�`�P�b�g�͊����������悤�ł����A�����ύX�̉e���͔������Ȃ������l�q�ŁA�{���́A��Ȃ�����Ȃ�ɖڗ����܂����B����ł��A���Ƃ��㉉�ɂ�������ꂽ���Ƃ����j���\���グ�����Ǝv���܂��B

�@���āA����̉��t�́A��{�I�ɕ��䑕�u���Ȃ����t��`���̏㉉�ł��B�����A�o���҂����͈ߏւ𒅗p���A�܂��A�ȒP�ȉ��Z�����܂��B�܂��A�u���J�v�Ƃ�����i�́A�W���O�V���s�[���Ƃ����`���ŏ����ꂽ�I�y���ŁA�䎌������A���̑䎌������i�s�ɂ͏d�v�Ȗ������ʂ����̂ł����A����̏㉉�ł́A�䎌�����͌����J�b�g�B���̑���A�i���[�^�[�����b�̋�������܂��B���A�ŋ߂̃I�y���ł͏펯�ƂȂ�������������͂���܂���ł����B

�@���āA���t�ł����A��藧�Ăđf���炵�����t�ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�Ƃ����āA�����Ɋ����Ȃ��A�Ƃ����قǂ̉��t�ł͂���܂���ł����B�܂��A�悭���鉉�t��̈�A�Ƃ��������x���ł��傤���B�{��3���ɉ��t����͂����������̂��A5���ɂ��ꍞ���߁A�o���҂����̒��q�������Ă��܂��Ă����A�Ƃ������Ƃ͂��邩������܂���B����Ȃ��ɐ�D���Ƃ����l�͏��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�@�Ⴆ�A�R���_�i�̃p�p�Q�[�m�B�ނ̃p�p�Q�[�m�͒�]�̂�����̂ŁA�{���̉��t�����̕]���𗠐���̂ł͂���܂���ł����B�u������͒��h���v���ƁA�ނ̗͗ʂ������܂��B�������A���̐������S�Ȃ�ʂ��ĕۂ���Ă������ƌ����A�K�����������ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�u���l�����[������v�̃A���A�́A�ׂ����~�X���������悤�Ɏv���܂����B5��1���܂œ����{�����Ńt�B�K�����̂�����̌����ŁA�\�����炢����Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ͂���̂�������܂���B

�@���炢����Ă��Ȃ��Ǝv�����̂́A���ɂ���������Ⴂ�܂��B��c����O�̕��m2�������ł��B��c���́A�{���َ̕Җ��ɉ����āA����L�����Z���ɂȂ����c������̑���ŕ��m2���̂����̂ł����A�������菀�����Ă����Ǝv����u�َҁv�����A�ቹ�̖��͂��悭�o���Ă����̂Ɣ�ׂ�ƁA���m2�̕��́A���܂�ς��Ƃ��Ȃ���ۂł����B���m���́A���m1�C2�Ƃ̃A���T���u���œ����܂����A���m1���V��ꗹ���A�D���ɂ��̖����̂����̂ŁA��c���̈�ۂ����Ɏc�����̂ł��傤�B

�@���J�����̃U���X�g���͗��̗͗ʁB�ቹ����������Ƃ��Ă���̂����͂ł��B�ɂ��ނ炭�́A�ނ̈�ԋ�������̕\��ƁA�����Ȃ�����ǂ����͂�������Ƃ��Ă���ቹ���̕\��قȂ��Ă���A�����̈�́A�ǂ����Ă��y���̂��Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ�����悤�Ɏv���܂����B�����̈�ł��d�����ڂ��ĉ̂��Ē����������A�U���X�g���̏d���ȕ\��o��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@��Ԓm�o�̃^�~�[�m������B��Ԓm���������e�m�[�����͈ێ����Ă���̂ł����A�����d���Ȃ��Ă��Ă���̂ł��傤�B10�N�O�ł���A�l�����ɏo�������F���A����Ȃ�ɍ���čs���Ȃ��Əo�Ȃ��Ȃ��Ă���A�Ƃ������Ƃ͂���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�u���Ƒf���炵���G�p�v�́A�����̊m������A�����̔������͌��\�ł������A�ׂ��������̏������G�ŁA������������܂��B�����Ɗ��炩�ɏ������Ăق����Ǝv���܂����B

�@����b�̃p�~�[�i���ꐡ�Ⴂ�܂��B�[�I�ɐ\���グ��A�I�y���̉̂��������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����B����͈͂œZ�܂�߂��Ă��銴��������A�˂����������̂��Ȃ��̂ł��B�@���Ȃ�I�[�P�X�g�����t�t�̋ȂȂǂ��̂��\�v���m�Ƃ��ẮA�ޏ��̂悤�Ȓ[���ȕ\�����ǂ��̂ł��傤���A���̗��������Ԃ�́A�p�~�[�i�̖��炵����s�����ȕ��͋C�������Ȃ�������Ȃ��A�I�y���̃q���C���̃\���X�g�Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�@�i�c���q�̖�̏����́A�����������܂���ł����B���ቹ�͓����ŁA��̏����̔��͂���������Ǝ����Ă����̂ł����A������A�R�����g�D�[���̋Z�ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̌y���\���́A��肭�s���Ă��܂���ł����B��1���̃A���A�̍ō����́A�{����蔼���ႢE#�ʁA��2���̃A���A�̍ō����͖{�����1���ႢE�����炢�܂ł����͂��Ă��Ȃ����������ł��B

�@���Ǝv���̂́A�I�y���̕���ɂ悭�����Ă�����Ƃ����łȂ����̈Ⴂ�ł��B�Ⴆ�A��̏����̎O�l�̎��������̃A���T���u���ł����A�ʏ�́A����2����Ԓ������ɂ������̂ł��B�������A����́A���̎���2����Ԃ͂�����ƒ������܂����B�������A�I�y���o���o���̍ŋߖL�x�ȉ͖�߂��݂ƁA�K�����������͌����Ȃ������܂�A�����߂��݂̈Ⴂ�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B

�@���얫�̎w�����A��藧�Ăē����̂�����̂ł͂���܂���ł����B�I�[�P�X�g���̓t���[�̃v���t�҂����ɂ��Վ��Ґ��̒c�́B���y��́A3���ʼn��t�\�肾�������ƂقƂ�ǂ����ꊷ����Ă��܂����B���̌��ʂƂ��Ă��ǂ����͕�����܂��A�I�[�P�X�g���̉��t�ɂ��ׂ����������\����A�܂����S�͂�����������悤�Ɏv���܂����B

�@�ȏ�A�ׂ������Ă���ƁA�F�X�Ɩ��̑������t�������Ǝv���̂ł����A�S�̂Ƃ��Č�����̂́A���吶���m�ʼn̂����S���̂悤�Ȃ��̂ł��B����ӎ����S�̂̃g�[�������߂Ă���A���芴�������o���Ă��܂����B����Ӗ��A�ʔ������t�ł����B

�u���J�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N5��12��

���ꗿ�FA�ȁ@4000�~�@24��43��

��ÁF���c�@�l���{�I�y���U����

���c�@�l���{�I�y���U����ݗ�30���N�L�O

�����̌��c�@���{�I�y������

�K���R���T�[�g2011

���F�p���e�m�������@��z�[��

�X�^�b�t

| �i�@�� | �F | ����@���q |  �@ �@ |

| �F | �X���@���� | �@ | |

| �s�A�m | �F | �n�Ӂ@�܂ǂ� | �@ |

| �F | ���@���q�q | �@ | |

| �F | �v�ہ@�W�q | �@ | |

| �����v���f���[�T�[ | �F | �q��@���l | �@ |

| �F | �P���@���Y | �@ | |

| ������旧�āE�^�c�����E���� | �F�@ | ��с@���@ | �@ |

�o�@��/�v���O����

�@ �o���ҁ@�@�@ ��Ȏҁ@ ��i�@ �Ȗ��@ ���t�@ �x�e�@�@�@�@�@�@

1�@

�o���ґS���@

���F���f�B�@

�֕P�@

���t�̉́@

�u�F��A�������ݖ��������v�@

�v�ہ@

2�@

���R�@�z��Y�i�e�m�[���j�@

�}�X�l�@

�E�F���e���@

�E�F���e���̃A���A�@

�u�t����A�Ȃ�����ڊo�߂�����̂��v�@

�n�Ӂ@

3�@

���@�b���i�\�v���m�j�@

�r�Ӂ@�W��Y�@

�������@

�����̃A���A�@

�u���������A���O���ĂԂ����Łv�@

���@

4 �@

��с@�ׁi�o�X�j�@

���b�V�[�j�@

�����X�ւ̗��@

�V�h�j�[���̃A���A�@

�u�S�������������������Ƃ��v�@

�v�ہ@

5�@

�X�R�@���q�i���]�\�v���m�j�@

���b�V�[�j�@

�A���W�F�̃C�^���A���@

�C�U�x�b���̃A���A�@

�u�c���̂��Ƃ��v���Ȃ����v�@

�n�Ӂ@

6�@

�����@�R���i�\�v���m�j/

�ؑ��@�\�q�i���]�\�v���m�j�@����@�_�a�@

���{�̐́@

��d���@

�u���납�ȉł��܁v�@

���@

7�@

�ܘY���@�r�N�i�e�m�[���j�@

���b�V�[�j�@

�C�^���A�̃g���R�l�@

�h���E�i���`�[�]�̃A���A�@

�u��g���͂�݂����܂��v�@

�v�ہ@

8�@

�����@���}�q�i�\�v���m�j/

�q��@���l�i�o���g���j�@���F���f�B�@

���S���b�g�@

���S���b�g�ƃW���_�̓�d���@

�u���j���ɋ���Łv�@

�n�Ӂ@

9�@

�ĎR�@����i�o���g���j�@

���b�V�[�j�@

�����X�ւ̗��@

�h���E�v���t�H���h�̃A���A�@

�u���ɗނ����Ȃ����_���v�@

�v�ہ@

10�@

��Ԓm�@�o�i�e�m�[���j�@

�O�@���@

���J�q���@

�c���̃A���A�@

�u�����܂��v�@

���@

11�@

�����@���i�e�m�[���j�@

�v�b�`�[�j�@

�g�D�[�����h�b�g�@

�J���t�̃A���A�@

�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�@

�n�Ӂ@

12�@

�����@��b�q�i�\�v���m�j�@

�h�j�[�b�e�B�@

���E�t�@���H���[�^�@

���I�m�[���̃A���A�@

�u���̃t�F���i���h�v�@

�v�ہ@

13�@

�͖�@�߂��݁i���]�\�v���m�@�j/

���@�O�i�e�m�[���j�`���A�@

�A�h���A�[�i�E���N�����[���@

�u�C�������ݕv�l�̃A���A�`

��d���`�}�E���c���I�̃A���A�@�u�ꂢ��сA�Â��ꂵ�݁v�`

�u���͔��ʂĂāv�@�n�Ӂ@

14�@

�Ɠc�@�I�q�i�\�v���m�j�@

���@�ɋ薁�@

�[�߁@

���̃A���A�@

�u���̑厖�Ȃ�Ђ傤�v�@

���@

15�@

�O�Y�@�����i�o�X�E�o���g���j�@

�h�j�[�b�e�B�@

���̖���@

�h�D���J�}�[���̃A���A�@

�u�����Ȃ����A���̏O�v�@

�n�Ӂ@

16�@

�ēc�@���q�i�\�v���m�j�@

���F���f�B�@

�֕P�@

���B�I���b�^�̃A���A�@

�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�@

�v�ہ@

17�@

�����@�O�q�i�\�v���m�j/

�v�ۓc�@�^���i�o�X�j�@�h�j�[�b�e�B�@

�h���E�p�X�N�@�[���@

�m���[�i�ƃh���E�p�X�N�@�[���̓�d���@

�u���삳��A����Ȃɋ}���Łv�@

�v�ہ@

18�@

�S�@���q�i���]�E�\�v���m�j�@

�r�[�[�@

�J�������@

�J�������̃A���A�i�n�o�l���j�@

�u���͖�̒��v�@

�n�Ӂ@

19�@

�����@�����i�o���g���j�@

�O�@���@

�t�Տ��@

�����̃A���A�@

�u�����͊����イ�������܂��v�@

���@

20�@

�{�{�@���q�i�\�v���m�j�@

�h�j�[�b�e�B�@

�����������[���̃��`�A�@

���`�A�̃A���A�@

�u������͒��قɕ�����v�@

�n�Ӂ@

21�@

�o���ґS���@

����@���@

�@

�@

�u�ӂ邳�Ɓv�@

���@

���z

���͎҂����̋���-�u�����̌��c�A���{�I�y������K���R���T�[�g2011�v��

�@�{���ɑf���炵���K���E�R���T�[�g�������Ǝv���܂��B����ł����A����ł����A�Ƃ��y�����o�Ă��銴���ŁA���܂�̐��肾������ɂ����Ղ��o�����B�ق�3���ԁA���ʂȗV�т̎��Ԃ��قƂ�ǂȂ��A���y�����\�ł��܂����B�喞���ł��B

�@�o�������̎肪�A���{�I�y������Ɠ����̌��c�ɏ�������23�l�A�����̂悤�Ȏ�肩��A�S�A�{�{�Ƃ�������x�e�����܂ŗl�X�ȃ����o�[���o�ꂵ�܂����B���{�I�y��������̖��̒ʂ���{�I�y���A�����̌��c���C�^���A�E�I�y���ƃt�����X�E�I�y�����e���g���[�Ƃ���c�̂ł�����A���ꂼ�̓��ӂƂ���Ƃ���ŁA�Ȃ�I��ŗ��܂����B�I�Ȃ́A�K�������l�����Y�t���Ă���Ȃ���ł͂���܂��A���Ɍ����Ȃ��̂ł����B�C�^���A�E�I�y������ԋP���Ă�������A�����A19���I�O���́A���b�V�[�j��h�j�[�b�e�B�̑�A���A���d�����R���グ�Ă��ꂽ���Ƃ́A�C�^���A�I�y���D���Ƃ��ẮA���܂�Ȃ��Ƃ���ł��B

�@�ŏ��́u���t�̉́v�A�ܘY���A���t���[�h�̔�������n�܂��āA���R�A���t���[�h�A�����A���t���[�h�A��Ԓm�A���t���[�h�Ƃ��������Ŏp����Ă��܂��B�ܘ_���B�I���b�^����R���܂�����A���B�I���b�^�̃��j�]���O�d���Ŏ銴���ł܂��y�����͂��܂�܂����B

�@�{�Ԃɓ���܂��ƁA�܂����R�z��Y���A�E�F���e���̐S��������R�E���W�F�[���̐��ŐX�Ɖ̂��グ�A���\�ł����B

�@�����ēo�ꂵ�����b���́A16�̒����炵���A���F���U���œo��B�����̐S���������߂ĉ̂��܂��B�r�ӂ́u�������v�̓^�C�g�������m���Ă����i�ŁA����܂Œ��������Ƃ��Ȃ��̂ł����A����ȑf�G�ȃA���A������̂ł��ˁB�O���A����t���s���Ăł������A�㔼�́A�Ⴆ�u������v�Ƃ������t�ɏ悹��ꂽ�C�����A�ƂĂ������ł�����̂ŁA���S�������܂����B

�@��ѕׂ̃V�h�j�[���̃A���A�́A�A�W���_�̐�ȂǂɎ�̕s��������܂������A�Ō�́A�������茈�߂Č����܂����B

�@�X�R���q�̃C�U�x�b���B2004�N�̓����{�����ŁA�A�O�l�X�E�o���c�@�ƃ_�u���E�L���X�g�ʼn̂��A�ꕔ�̒����肩��o���c�@�ȏ�ƕ]�����ꂽ�X�R�̖��ł��B���́A�c�O�Ȃ��炻�̎��̐X�R���Ă��Ȃ��̂ł����A���̕]�����Ȃ�قǂƎv�킹����̂ł����B����ɂ����鐺�̕ω��́A���̏�����A�܂��ɐ▭�ł����B

�@�����R���A�ؑ��\�q�̉̂����u���{�̐́v�́A�V���[�g�E�I�y���Ƃł������ׂ����b��������d���ȁB���͏��߂Ē����܂������A�����Ԃ�ʔ����B�\�v���m�ƃA���g��������������A�łƌƂɂȂ�����A���̕ω������\�ł��B�O���b�T���h���g���Ă݂���A���̏d�Ȃ���̑��l�����f�G�ł��B��l�͖ܘ_�a���œo�ꂵ�A�����ł̈��A�A�̏��ȂǏ���������ł��B��������

�y���݂܂����B

�@�ܘY���r�N�̃��b�V�[�j�B���{�̃��b�V�[�j�e�m�[���̑��l�҂̐��́A�܂��܂����͓I�ł����B

�@�����A�q��̓�d���B���{���\���郊�S���b�g�̂��ƃW���_�̂��̓�d���ł��B�����킯������܂���B�`�̌��߂������ł��B

�@�ĎR����̍����i�̃A���A�B�����ȑ������t�B�悭���������̂��Ɗ��S���܂����B���̉����f�G�ł��B

�@��Ԓm�o�̓c���B�X�s���g�̗��������̏��B��T�̃^�~�[�m�������������Ȃ̕����A���̑�Ԓm�̐��ɂ͍����Ă���悤�Ɏv���܂����B

�@�������́u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�B�͋��������ȃX�s���g�B�����͈ꎞ�����āA���炭�s���������̂ł����A�悤�₭�ނ̖{���ɖ߂����悤�ȋC�����܂��B�Ō�̃A�N�[�g���������蒮�����܂����B

�@������b�q�̃��I�m�[���B�|�����炢�̔��́B�\�v���m�Ƃ����Љ�ł����A�ቹ�̃h�X�̒��������͂Ɣ��ʐL�тȂ��������l����ƁA���]�\�v���m�̕����ӂ��킵�����������܂����B

�@���A�͖�́u�A�h���A�[�i�E���N�����[���v�B���Ɛ��Ƃ̂Ԃ��荇�����A�@���ɂ��C�^���A�E�I�y���Ƃ������������܂����B��������߂��e�m�[���̐⏥�������ł����B

�@�Ɠc�I�q�̂��B�����u���v�̈ߏւœo��B�_�炩�ȏ��삪���\�ł����B

�@�O�Y�����̃h�D���J�}�[���B�O�Y�̓��ӂȖł��B�z�[���̒ʘH������A�`���V��z��Ȃ���̉̏��B���������p�t�H�[�}���X����鎞�A�O�Y�̖��͂����Ɏ������Ǝv���܂��B

�@�ēc���q�̃��B�I���b�^�B�����{�����́u�֕P�v�ŒʎZ3�B�I���b�^���̂������͈͂ɒB�ł͂���܂���B���͓I�ł��B�ɂ��ނ炭�͔N��̉e���Ȃ̂��A�J�o���b�^�̍ō��������萺�ɂȂ������ƁB

�@�����E�v�ۓc�̓�d���B�����̈ꌾ�ł��B����ɂ��Ă��A�����̌��c�́A1975�N�ȗ��u�h���E�p�X�N�@�[���v�����グ�Ă��Ȃ��̂ł��B�����O�q�̃m���[�i�������Ǝv���Ă�����́A�������ł͂Ȃ��ł��傤�B

�@�S���q�̃n�o�l���B�����Ⴍ�A���ʓI�ɂ����s����������A�J�������̂ނ�ނ��F�C���������Ȃ��n�o�l���ł����A���������Ɠ��̖�������܂��B

�@���������̍����B�u�t�Տ��v�́A�I�y����ȉƂƂ��Ă̎O�ؖ��̍ŏ��̍�i�ł��B���̌�8����̃I�y������Ȃ������Ƃ܂���ƁA�O�̓��{�I�y���ɑ���v���̍����Ɋ��S���܂��B���̃A���A�̓��V�^�e�B�[���H�̂悤�ȃA���A�ł����A�����̐S��悭������Ă��Č��\�ł��B�����̕\�������{��̃e�L�X�g���悭�ǂ݂���ł���̂ł��傤�B�[���ł���f�G�Ȃ��̂ł����B

�@�{�{���q�̃��`�A�B�f���炵���̈ꌾ�ł��B�{�{�͏��a19�N���܂�ł�����A����67�̑�x�e�����ł��B�Ȃ̂ɁA���ł���Ȑ����o��̂ł��傤�B�����\���グ�āA��������܂����B�m���ɍŏ���u�A�N��I�ȃt���t�������������܂������A���̌�͂�������Ɛ��ɐc�����ė��܂������A���̏�A�y�����ł܂Ƃ߂܂����B���@���A���e�������������āA�{���ɔN������������Ȃ��̂ł����BBrava�ł��B

�@���̃R���T�[�g�A�ŏ��͐V�h�����Z���^�[�ōs����\��ŃA�i�E���X����Ă����̂ł����A�z�[���̎���ŁA�p���e�m��������z�[���ɕύX�ɂȂ����o�܂�����܂��B�V�h�Ɣ�r����A�N�Z�X�����Ɉ����A���̏�A�J�Ƃ����V��ŁA�ϋq�ɂƂ��Ă͗��邾���ł���ς������Ǝv���܂��B�ł��A��������z���ė������́i���\�A���q����͑����āA�����8�����Ă�����������܂���j�A��ϖ����o�����Ǝv���܂��B

�@�A���R�[���Ŏi��̐X������Ɛ�z���q�������̂����ȁA�Ǝv�����̂ł����A����͂���܂���ł����B����������A�T�v���C�Y�̖ʔ�����������čō��������̂ł����B

�u�����̌��c�A���{�I�y������2011�K���R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N5��15��

���ꗿ�F2835�~�@2F1��47��

��ÁF�V��������

���������|�p�ēɂ����ʊ��

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉�A���t��`��

���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�K.588�iCosì

fan tutte)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

| �w��/�`�F���o�� | �F | ��@�G |

|

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c�����o�[�ɂ�錷�y�A���T���u�� | |

| �s�A�m | �F | ��@�^�� | |

| �Ɓ@�� | �F | ���c�@�Y�m | |

| ����ē� | �F | ��m�c�@��F |

�o�@��

| �t�B�I���e�B���[�W | �F | �����@�N�q |

| �h���x�b�� | �F | ����@�a�̎q |

| �t�F�����h | �F | ��@�y |

| �O���G���� | �F | �g��@���� |

| �f�X�s�[�i | �F | �㓈�@���ގ} |

| �h���E�A���t�H���\ | �F | �����@�O |

���z�@�A���T���u���̖��͂̂��߂�-�V����������������|�p�ēɂ����ʊ���u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���B

�@�V��������{�����̃J���@�[�E�L���X�g�����ɂ�鉉�t��ł��B5��������n�܂�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�̖{�����Ɍ��������K�����ݐi��ł���̂ł����A�o���҂����ɉ����������ꍇ�̃J���@�[�E�L���X�g�����ɂ��z�Ă����Ƃ������������|�p�ē̈ӌ��ōs��ꂽ�����ł��B

�@�����́A�ŏ��ɂ������ɓo�ꂵ�A���{�l�J���@�[�E�L���X�g�̗͗ʂƂ��̏d�v����͐��������܂����B����͊m���ɐ������ł��B��k�Ђ̌�́u��̋R�m�v���A�Ƃɂ������ɂ�������Ə㉉�ł����̂́A���b�A���їR���A����z�q���J���@�[�E�L���X�g�Ƃ��ė��K���Ă�������ł��B����ł��A�ʏ�́A�J���@�[�E�L���X�g���z�̖ڂ����邱�Ƃ͂Ȃ��킯�ł�����A���������@���݂��邱�Ƃ͈Ӗ����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�Ƃ͌����A�{�����̂悤�ɂ͍s���܂���B�R�X�g�팸����O��Ȃ̂ł��傤�B�I�[�P�X�g���͓����t�B���̌��y�w�݂̂ŁA������A4-3-2-2-1�Ƃ����Œ���̕z�w�B�NJy��ʼn��t����镔���̓s�A�m�����Ƃ������̂ł��B�X�ɍ��������܂���B���ʁA���t��`���̌����́A���Z�͂��Ȃ��܂ł��A�I�[�P�X�g���͊y���ʂ�ɗp�ӂ��܂����A���������Ĕ����܂���A�Ȃ�Ƃ��₵������ł��B�����������t��ł�����A���y�S�̂��]�X���Ă��d�����Ȃ�����������܂��B��Ԃ̒����ǂ���͉̎肽�����ǂ����̍�i�����߂��ĉ̂����A�Ƃ����_�ɐs����Ǝv���܂��B

�@�܂������Ċ�����̂́A�Ⴂ�̎肽���̊�{�I�X�L���̍����ł��B�����͌����ł��B�܂��{�����̊J�n�܂ł�2�T�Ԃ���A�J���@�[�E�L���X�g�������S�����y���̑S�Ă������Ă����ł͂Ȃ��悤�ł������A����ł����X���鉉�t�ł��B�ׂ����~�X�͂���Ȃ�ɂ������悤�ł����A������ƍ\�z���ꂽ���̂ł����B���q����͓̂��R�ł��傤�B

�@�������A����ł��u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�Ƃ�����i�Ƃ��ď\�������ł������A�Ƃ����ƁA�K�����������͌����܂���B�ǂ����Ă��̎�̎������ƍ�i�̃~�X�}�b�`�������Ă��܂��܂����B���Ȃ݂Ɏ��́A����܂ŁA����a�̎q�̃h���x�b���A��؏y�̃t�F�����h�A�g�쌒��̃O���G�����͒��������Ƃ�����܂��B����ŁA���̎O�l�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ȉ̂��������邩�A�\�z�����Ă���܂������A�܂��A���̗\�z�Ƒ傫���O��邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�@������߂Ē������̂��A�����N�q�̃t�B�I���f�B���[�W�A�����O�̃h���E�A���t�H���]�A�㓈���ގ}�̃f�X�s�[�i�ł��B���̎O�l�ɂ��Ă͐F�X�Ǝv�����Ƃ�����܂����B

�@����̌����̊�ɂȂ�ׂ��Ȃ̂́A�t�F�����h�̗�؏y���Ǝv���܂��B��̓��[�c�@���g�����p�[�g���[�̒��S�ɒu���Ă���e�m�[���ŁA���[�c�@���g�̎����R�R�I�y����\������Z�p���\��������Ă�����ł��B�{�����ׂ����~�X�͂������̂ł����A�S�̂Ƃ��Ă݂�t�F�����h�Ƃ��ď\���Ȗ��͂������Ă��܂����B�A���A�����h�ł������A�d���̊j�Ƃ��Č����Ƃ����A������S�ɂ���̂���ԗ��������܂��B

�@���̗�ɑ��鏬��a�̎q�̉̏��������ł��B��ɏ��삪�����d���ɂȂ�Ƃ��̖��͂��������悤�Ɏv���܂����B����͉̏����S�̂ɒ��J�ŁA����ł��ĕ\����L���ŁA�A���T���u���̃o�����X�̂Ƃ�����悩�����ł��B�܂��A�g�쌒��̃O���G�������A�ꐡ���߂����ȁA�Ǝv���������Ȃ��킯�ł͂���܂���ł������A�S�̂Ƃ��ẮA�A���T���u���ɗn������ł����Ǝv���܂��B

�@���̃A���g�A�e�m�[���̎��ɑ��č����N�q�̃t�B�I���f�B���[�W�́A�K�������o�����X���ǂ��Ȃ��̂ł��B�����͈̉̂ꌾ�Ő\���グ��Η��h�ł��B1���́u��̂悤�ɓ������v�����āA��2���́u���Ƃ���������C������S�̂���܂����v�ɂ������āA���h�ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B�������A���̗��h�������[�c�@���g�I���h���ł͂Ȃ��̂ł��ˁB���F���f�B�̃A���A��������

����ŏ\�����Ǝv���̂ł����A���[�c�@���g�́A�����ƌy�X�ƒ��Ăق����̂ł��B���߂���������Ƃ��Ă���̒���ł́A�܊p�̃��R�R�I�y���̖��͂������܂��B�A���T���u���̗����ʒu�������ł��B�Ƃ���ǂ���A�����������߂���Ƃ��낪�����āA�C�ɂȂ�܂����B

�@�����O�͂����Ɩ��B���́A���̕���r�I�D���ȃ^�C�v�̃o�X�̎�Ȃ̂ł����A�͂�����\���グ�āA���̕����[�c�@���g�ɂ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B�h���E�A���t�H���]�́A�v����Ɍ֒����Ȃ��o�b�\�E�u�b�t�H�ł��傤�B���̕��̃A���t�H���]�́A�\����߂��ŁA���̌��ʂƂ��ĉ������s����ł��B�A���T���u�����������Ⴍ���Ă��āA���͔ނ̃A���t�H���]��S�R�����܂���B

�@����A�㓈���ގ}�͂����ƕ\��L���ɉ̂��ė~�����B��{�I�ɂƂĂ����ȉ̂���ŁA�����������A�̂��p�����Ƀf�X�s�[�i�Ȃ̂ł����A��҂ɕϐg�������A���ؐl�ɉ������Ƃ��̉̂��O�ꂵ�Ă��Ȃ��̂ł��B�������̂킸�ɑ҂��Ă���Ƃ��̕\��|���āA����ȕ\��ő҂��Ă�����A�܊p�̃R�~�J���Ȗ����̂��Ȃ����낤�ȁA�Ǝv���܂������A�Ă̒肻���ł����B�A���A�͐����ǂ������̂ł����A�����Ɩ��ɓ��肱��ł����A�����ƃX�[�u���b�g�Ƃ��Ă̖��͂��o���悤�Ɏv���܂��B

�@���ʂƂ��āA�A���T���u���E�I�y���Ƃ��ẴR�W�E�t�@���E�g�D�b�e�͏�肭�s���������ƁA�����Ƃ͐\���グ���Ȃ������������āA���������A�A���T���u���̗��K������āA�S�̂̃g�[�������낦�Ė{�ԂɗՂ�ł����悩�����̂ɁA�Ǝv���܂����B

�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N5��22��

���ꗿ�F4000�~�@2FE��9��

��ÁF�O��s�|�p�����U�����c

�O��s�|�p�����Z���^�[�E���̃z�[����57�������t��

���K���T���g�E�L���E�E���[�c�@���g�v���[���[�Y

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉�A���t��`��

���I���J���@�b����ȁu�����t��iI

Pagliacci)

��{�F���b�W�F�[���E���I���J���@�b��

���F�O��s�|�p�����Z���^�[�E���̃z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���K�@���T |

|

| �nj��y | �F | �g�E�L���E�E���[�c�@���g�v���[���[�Y | |

| ���@�� | �F | �I�F����c | |

| �������� | �F | ���c�����N���������� |

�v���O����

�O�����J�@

�F�@

�̌��u���X�����ƃ����h�~�����v���ȁ@

�E�F�[�o�[�@

�F

�̌��u���e�̎ˎ�v�����@

�r�[�[�@

�F�@

�̌��u�J�������v��3���ւ̊ԑt�ȁ@

���F���f�B�@

�F�@

�̌��u�^���̗́v���ȁ@

�x�e�@�@�@

���I���J���@�b���@

�F�@

�̌��u�����t�v�@

�o�@��

| �J�j�I | �F | �����@�� |

| �l�b�_ | �F | �k���@�ڔ� |

| �g�j�I | �F | �q��@���l |

| �y�b�y | �F | �n糁@���� |

| �V�����B�I | �F | ��R�@��� |

���z�@�����̐��X�����̖���-TMP�I�y���E�v���W�F�N�g��R�e�u�����t�v���I�y�����ȁE�ԑt�ȏW���B

�@�O��s�|�p�����Z���^�[�E���̃z�[���ł́A���x���R���T�[�g���Ă���܂��BTMP�����ď��߂Ē����킯�ł͂���܂���B�ł��A����ȉ������̂͏��߂Ăł͂Ȃ�������B�ƂĂ��������͓I�ł����B��������X�������̖��́B����ɂ܂��͐S���D���܂����B

�@����́A�������̍L�����W���Ă���͂��ł��B���͓�K�Ȃ̈�Ԍ��ʼn��t���Ă����̂ł����A����ł����䂪�ƂĂ��߂��B���ʁA�I�[�P�X�g�����R���T�[�g������悤�ȉ���2000�Ȃ��炢�͂���B�n���̎s����ق̂悤�ȏ�������1200��1300�Ȃ���̂����ʂł��B�������A�O��̕��̃z�[����600�Ȃ����Ȃ��B���ꂮ�炢�̍L���̏�ɁA���y�z�[���Ƃ��Đv����Ă��܂��B�����ŁA�t���I�[�P�X�g�����t�H���e��炷�̂ł��B���ʂ̃R���T�[�g�z�[���ƈႤ���E��������͓̂��R�Ȃ̂�������܂���B

�@�I�[�P�X�g���̕Ґ��͍ŏ����B���y���8-7-6-5-3�ƌ������̂ł�����A����͎����I�[�P�X�g���̋K�͂ł��B�ł��A���̋����͖L�`�ł��B���̊y��̉����������Ă��āA���s���̐[�����ł��B�z�[����Ԃ̗e�ς��������傫���ĖO�a���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���镔��������܂����B����ł��L���ňʑ��̂͂����肵���[�݂̂��鉹�F�͖��͓I�ł��B�ЂƂ�ЂƂ�̑t�҂̑��������������A�A���T���u���Ƃ��ēZ�܂��Ă��鉹�y�B��z�[���ł͌����Ȃ����̂��������Ǝv���܂��B

�@�O���̏��ȏW�B�܂��͏��K���T�̎w���������B�u�^���̗́v���Ȃ̖`���̃t�@���t�@�[���A����͂����ЂƂ������������ǂ��Ǝv���܂������A���Ƃ͂قƂ�Ǖ���Ȃ��B�u���X�����ƃ����h�~�����v���Ȃ̎����Ɨ��튴�̌������ɂ܂��͊��S���A�u���e�̎ˎ�v���Ȃ̃z�����̉��F�Ɋ��S�������܂����B�⍲�a�O����̃t���[�g�ƎO����q����̃n�[�v�̔��������F�����͂������u�J�������v�̊ԑt�ȁB�t�@���t�@�[������������Ǝv���܂������A�S�̂Ƃ��Ă��Y��ɓZ�܂����u�^���̗́v���ȂƂǂ���������������Ă�������ƓZ�܂��Ă���̂ɁA���s���̐[�����t�ŗǂ������ł��B

�@�����������X�����I�[�P�X�g���̉�������A�u�����t�v�͗ǂ����t�ɂȂ邾�낤�Ǝv���܂������A�܂��ɂ��̒ʂ�ł����B���F���Y���E�I�y�����L�̏��ꂵ���ƁA�g�E�L���E�E���[�c�@���g�v���[���[�Y�Ƃ̐��X���������Q�̃}�b�`���O�������܂��B���K���T�̃��Y�����́A�����ďd�������̂ł͂Ȃ��A�����X�E�B���O���o�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���قnjy���Ȃ��̂Ȃ̂ł����A�I�[�P�X�g���ɍŋ��t��������Ƃ��A���̐��X�������O�ʂɏo�܂��B���̂Ƃ��̉̎��̃e�L�X�g�ɏ悹���鐺�����A���͓I�ɋ����̂ł��B

�@�I�[�P�X�g���ɕ����Ȃ��̂������B���ɌI�F��B�쉢���̖��邢�����ŕ�����������Ă܂��B���c�����N�����������̎������������\�B�I�[�P�X�g���̉��F�ƍ����̉��F�Ƃ���������Λ����āA���݂��Ɏl���o�����Ƃ���́A�I�y������햡�̈�ł����A����͂�����܂��Ɋ����܂����B

�@�̎�w�ł́A�J�j�I���̐����������Q�ɖ��͓I�B�X�s���g�̗������e�m�[���̃t�H���e�V���́A���̋�Ԃ̃X�y�[�X����ꂳ����قǂ̔��͂ł����B��́u�ߏւ�����v�ɂ�����A�N�[�g�̐��݂́A�܂��Ƀe�m�[�����y���݂ł��B����ȊO�ł��A���i�ŋ����䂭�p���A�b�`���̔ߌ����A����ł����A����ł����ƌ������ɒ�����̐S���i�C�t�ŝP��Ƃ�悤�ɉ̂��Ƃ��낪�����B�S�g���炠�ꂾ���̐����o���āA�X�^�C��������Ȃ��Ƃ��낪�A�����̗͗ʂȂ̂ł��傤�B�����́A�V����������\������{�l�e�m�[���ł����A�V���������肸���Ƃ��܂����̃z�[���Œ����ƁA���̎��͂����Ŋ������܂����B

�@�q�쐳�l�̃g�j�I�����̎��͂ł��B�̂����ꂽ���芴������܂��B�v�����[�O�Ō����闎���������͋C��A�Ƃ���ǂ���Ō����鏬���}�̕\��́A�q��Ȃ�ł͂̂��̂Ɛ\���グ�܂��傤�B

�@���̓�l�Ƃ���ׂ�ƁA�c��̃I�[�f�B�V�����őI�ꂽ�Ƃ����O�l�́A�d���������Ȃ��̂ō���B�k���ڔ��̃l�b�_�́A�撣���Ă͂��܂������A���ƂȂ�����ۂł��B�u���̉́v�́A�[���Ȗ��͂͊������܂������A���݂͂���܂���B�����̋��C�̃X�s���g�Ɣ�r����ƁA���܂�ɂ���߂��āA�l���o�ɂȂ�Ȃ������ł��B�V�����B�I�Ƃ̈��̓�d��������F�C���s�����Ă��銴���ŁA�[�����݂̂��O�ʂɏo�Ă��銴���ł��܂����ł����B

�@�n糌��Ђ̃y�b�y���A�̊i�̊��ɂ͂Ў�Ȋ����ł��B�I�[�P�X�g���̉��ɗ�����Ă��āA�ނ̐����Y�ɂȂ��Ă��Ȃ��������������܂����B����ł��A�����b�L�[�m�����������䌀�ł̉̏��͂܂��܂��ł����B

�@��R���̃V�����B�I�́A����Ȃ�̏o���ł����B�����͂Ȃ��̂ł����A�q��̂悤�ɉ��y�̗���ɏ���āA��������ɕς���Ƃ����Ƃ��낪��肭�s���Ă��Ȃ����������܂����B

�@����ɂ��Ă��A���K���T�̓����͂Ɍh�ӂ�\����ׂ��ł��傤�B�A�y���ł���Ȃ���A���̐[�������I�[�P�X�g����������o�����͗ʁB�債�����̂��Ǝv���܂��B

�u�����t�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N6��2��

���ꗿ�F3780�~�@4F4��50��

��ÁF�V��������

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�K.588�iCosì fan

tutte)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �~�Q�� A.�E�S���X���}���e�B�l�X |

|

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@���@ | �F�@ | �V�������ꍇ���c | |

| �����w���@ | �F�@ | �y���@�����@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �_�~�A�[�m��~�L�G���b�g | |

| ���p�E�ߏց@ | �F�@ | �p�I���E�t�@���e�B���@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �A���b�T���h���E�J�[���b�e�B | |

| ����ē� | �F | ���c�@���� |

�o�@��

| �t�B�I���e�B���[�W | �F | �}���A�E���C�W�A�E�{���V |

| �h���x�b�� | �F | �_�j�G���E�s�[�j |

| �t�F�����h | �F | �O���S���[�E�E�H�[���� |

| �O���G���� | �F | �A�h���A���E�G���[�g |

| �f�X�s�[�i | �F | �^���A�E�I�[�� |

| �h���E�A���t�H���\ | �F | ���[�}���E�g���[�P�� |

���z�@�a�V�ȉ��o�ƒn���ȉ��y-�V���������u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���B

�@�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�̕���́A�I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂��D���ł����B���܂Ō����u�R�W�v�̕���̒��ŁA��Ԉ�ې[���̂́A1988�N�o�C�G���������̌���̓��{�����̂��̂ŁA�t�@�C�I���f�B���[�W�ƃh���x�b���̎o�����o�Ă���@��̐�ɂ́A�^���ȊC��������Ƃ������̂ł����B�W�����E�J�����E���m�b�e�B�̌ÓT�I�ȉ��o�B����ȗ��A�u�R�W�v��10�炢�����Ă���Ǝv���܂����A�Ȃ��Ȃ��s���Ƃ��鉉�o�����Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�@����̃~�L�G���b�g�̉��o�́A���̌����ȓT�^�I�ǂݑւ����o�������̂ł����A�v���̂ق��ǂ������ł��B�Ƃ������A���͂ƂĂ��C�ɓ���܂����B�u�R�W�v�̂��b�ɂ��܂�ɂ͂܂��Ă���̂ł��B�V��������ł́A�R���l���A�E���v�V�����[�K�[�̔�r�I�I�[�\�h�b�N�X�ȉ��o�Łu�R�W�v��2����グ�Ă����͂��ł����A����̃~�L�G���b�g�̕��䂪�f�R�ゾ�Ǝv���܂����B

�@�~�L�G���b�g�́A18���I�i�|��������̃L�����v��Ɉڂ��܂����B�t�B�I���f�B���[�W�ƃh���x�b���́A�����ɃL�����v�ɗ���Ⴂ�����B�t�F�����h�ƃO���G���������s���鏃�p�ȑ�w���A�h���E�A���t�H���]�́A�L�����v��̎x�z�l�ŁA�f�X�s�[�i�̓L�����v��̔��X�œ����E�F�C�g���X�Ƃ����ݒ�ł��B���蕑��̏�ɂ́A�L�����v��̐F�X�Ȏ{�݁A�Ǘ��������Ƃ��A���X�Ƃ��A�L�����s���O�J�[�Ƃ��A�L�����v�t�@�C�A�[�����L�ꂪ�_�݂��Ă��āA��������Ƃɂ���ď�ʂ��ړ����܂��B

�@�����J���ƁA�t�F�����h�ƃO���G�����́A�@���ɂ��A�����J�̏��p�ȑ�w���݂����ȕ��e�ŁA�L�����v�t�@�C���[�Ɏg���܂��������Ă��܂��B�����ɁA�Ǘ��l�̃A���t�H���]������Ă���Ƃ����d�g�݂ł��B��������A�Ō�܂ŃL�����v��̒������ł��b�͐i�W���܂����A����ƕ���̊ԂɂقƂ�Lj�a�����Ȃ��B���̍�i�̖{�����u�����w�Z�v�ł��邱�Ƃ��ǂ�������܂��B���o�͕���Ȃ��Ƀu���{�[�ł��B

�@�������A���t�́A�ƌ������ƂɂȂ�ƁA�w���҂�L���X�g���ύX�ɂȂ����e���Ȃ̂ł��傤���A�Ȃ��Ȃ��p�b�Ƃ��Ȃ����̂������Ǝv���܂��B���y�̋��S�͂������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���镔�����܂�����A�X�ɂ́A�̎肽���̉₩��������s�����Ă��銴������A���y�I�ɒn���Ȉ�ۂ��������Ǝv���܂��B

�@���y�̋��S�͂ƌ����_�ł����A�I�[�P�X�g���̃A���T���u���Ɖ̎�̃A���T���u���Ƃ������ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����������镔��������܂����B����́A�����ɎR������Ă����W�ŁA�̎肽������w���҂������ɂ��������A�ƌ������Ƃ��������̂�������܂���B���������ł���A���炩�̕���̉��P���K�v�ł��傤�B

�@�̎�̉₩���ƌ����_�ł́A�t�B�I���f�B���[�W�ƃf�X�s�[�i�ɋ������̕s�����������܂����B

�@�t�B�I���f�B���[�W���̂����}���E���C�W�A�E�{���W�́A�ƂĂ����ɉ̂��܂��B�Ⴆ�A��2���̃����h�u���Ƃ���������C������S�̂���܂����v�Ȃǂ́A�▭�ɏ�肢�B5���̃J���@�[�L���X�g�����̎��A�����N�q�̉̏����A���́u���߂̎��߂��v�Ɣᔻ�����킯�ł����A�{���W�́A���߂ȂǑS����炸�ɒ��Ă���悤�ɒ�������B�܂��A�ׂ��ȃj���A���X�̕\�������m���Y��B���̋Z�ʂ͑f���炵�����̂ł��B���������͗ʂ̎�����ł�����A�A���T���u���ŁA�_�炩���̂��l�ȕ����͂ƂĂ������������܂��BBrava�Ƃ��������悤������܂���B

�@�����A���������@�ׂȕ\���ӂƂ�����ł�����A�ɂ��ނ炭�͐����ׂ��A�f�B�[�o�Ƃ��Ẳ₩���Ɍ�����̂ł��B�������肵�Ă��āA�P�������Ȃ��B��1���̃A���A�u��̂悤�ɓ������v�ŁA�����̃t�H���e�V�����̂��ƁA���B�����[�g���������Ă��܂��B����͓����̃��B�����[�g�ł͂Ȃ��̂ł����A���̒��x�̃t�H���e�V���Ń��B�u���[�g��������Ƃ��낪�A���̕��̎���Ƃ��Ă̌��E�Ȃ̂��ȁA�Ǝv���̂ł��B

�@�f�X�s�[�i�̃^���A�E�I�[��������B�f�X�s�[�i�͊m���ɂ�������炵�ł����A�������܂ł�������炵�ȕ��͋C���o���Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B�������A�����R�E���W�F�[���Ƃ��Ă͌y���ɍ���s��������܂��B����ς�A�f�X�s�[�i�͂����ƃR�P�e�B�b�V���ȉ����������āA�y����������������Ɣ���Ăق����Ƃ���ł��B

�@�t�F�����h�̃O���S���[�E�I�[�����͉₩�Ȑ��̎�����ł����A�t�F�����h�Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂��B���̕��A�����̈ʒu�͍����̂ł����A�������Ɍ����銴�������܂��B�������܂Ŋ撣��Ȃ��Ă�������A�����Ɛ����ʼn̂��ė~�����Ǝv���܂����B

�@�ȏ�̎O�l�́A�����\�肳��Ă����̎�ł͂Ȃ��A�S�đ���̕��ł��B�w���҂̃S���X���}���e�B�l�X������B����̕��͂�͂肻��Ȃ�A�ƌ������ƂȂ̂ł��傤���B����ŁA�ŏ�����\�肳��Ă����ቹ���̎O�l�͂��ꂼ�ꗧ�h�ȉ̏��ł����B

�@�܂��A�h���x�b�����̃_�j�G���E�s�[���h�ł��B�ޏ��́A�̂̐��m����@�ׂȕ\���ƌ����_�ł́A�{���W�ɕ����Ă��銴�������܂������A�I�y���I�\���̊ϓ_�ł͒f�R��ł��B���ɐ������Ă����Ă���Ƃ������A�����n���������̏��ŁA��������������܂��B�A���T���u���̃o�����X�̂Ƃ�������ŁA�N���o�[�ȉ̎�Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B�X�ɉ��Z���������R�ŁA���̓ǂݑւ��R�W�̕���ɗn������ł����ۂł����B

�@�O���G�����̃A�h���A���E�G���[�g���ǍD�ł����B�y���ȃo���g���ŁA�\���ƌ����A�A���T���u���ƌ����A�����̖�ڂ���������Ɖʂ����Ă����Ǝv���܂��B�h���E�A���t�H���]�́A�o�b�\�E�u�b�t�H�ƌ��������̕��ł͂Ȃ��A��r�I�����̐L�т�o���g���B���ʂƂ��ďd���Ȃ�Ȃ��A���t�H���]�ŁA�y���Ȗ��킢���ǂ��o�Ă���A����͂���ŁA�[���ł���̏��ł����B

�@���ǂ̂Ƃ���A��n�k�ƌ������̂œ��{����������O���l�������Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��傤�ˁB�������Ȃ��A�ƌ������ɗ��Ăق����Ƃ͎v���܂��A�ŏ��̃A�i�E���X�̕��X���o�ꂷ��A�����Ƒf�G�ȉ��t�ɂȂ������ǂ����ɂ́A�������o���܂��B

�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N6��6��

���ꗿ�FD�ȁ@5670�~�@4F�@1��36��

��ÁF�V��������

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu���X�v�l��iMadama

Butterfly)

��{�F���C�[�W�E�C�b���J�^�W���[�b�y�E�W���R�[�U

���@�V��������E�I�y������

�@

| �w�@�� | �F | �C���E�A�x�� |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| �����w�� | �F | �y���@���� | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| ���@�o | �F | �I�R�@���� | |

| �ĉ����o | �F | �]�K�@�T�F | |

| ���@�p | �F | ���@���Y | |

| �߁@�� | �F | �O�c�@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | ���ā@���N | |

| ����ē� | �F | ���V�@�T |

�o�@��

| ���X�v�l | �F | �I���K�E�O�����R���@ |

| �s���J�[�g�� | �F | �]�����E�g�h�����B�b�` |

| �V���[�v���X | �F | �b��@�h���Y |

| �X�Y�L | �F | ��с@�q�q |

| �S���[ | �F | �����@�~ |

| �{���] | �F | �����@���j |

| �_�� | �F | �����@���i |

| ���}�h�� | �F | ���{�@�i |

| �P�[�g | �F | �R���@�q�q |

���@�z

��Ȃ��w���҂Ɣ���̎�-�V��������u���X�v�l�v��

�@�u���X�v�l�v�́A��l�������{�l�A�ꏊ������Ƃ������ƂŁA�V��������ł�2-3�N��1����グ����l�C���ڂł��B����̌I�R����̉��o�ł��O��ځB���͂��܂�D���ȉ��o�ł͂���܂���B���Ɠ����悤�ȍl���̕������������̂��A����Ƃ��O����ꂽ�̂��ǂ�������܂���ł������A4�K�Ȃ͌��\�܂�B���j���̖�A�Ƃ������Ƃ��e�����Ă���̂�������܂���B

�@���q�͏��Ȃ������̂ł����A���t�͂܂��͏�X�Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B�܂��A�w���҂̉��y��肪�����B���̃A�x���Ƃ����w���ҁA��{�I�ɂ͉̎�ɛZ�тȂ��^�C�v�̎w���҂ł��ˁB�S�̓I�ɂ�⑬�߂̃e���|�ŃI�[�P�X�g�������Ƃ��܂��B�ςɏ�I�ɂȂ炸�Ɉ��̃e���|�ʼn��y��i�߂Ă����B�y���Ȑi������\�ł��B

�@�������A�̎�ɛZ�тȂ��Ƃ͂����A�̎�̃����^���e�B�����Ȃ��̂ł��ˁB�O�����R���@�̒��X�v�l�́A���Ȃ芴���I�Ȓ��X�v�l�ł����B����������荞�߂āA�@�ׂȕ\����������ɂ�������̂��B�]���āA�ǂ����Ă����y���x�ꂪ���ɂȂ�܂��B���̒x��Ɋ��Y���Ă݂���B�������A��{�C���e���|�̐i�s�ł�����A�ׂ��ׂ��ɊÂ������Ȃ��̂ł��B

�@�u���鐰�ꂽ���Ɂv���O�����R���@�͏�����Ղ�ɉ̂��グ�܂��B�������A�A�x���́A������x�͋��e���܂����A����ȏ�ɂȂ�Ɖ̎��ǂ����Ăĉ̂킹�܂��B���̔����ȋ삯������ʔ��������܂����B��Ȃ��w���҂��̎肪��������ƈ������߂悤�Ƃ���A�Ƃł��\���܂��傤���B

�@�O����̃O�����R���@�́A���x�̔Z���������̎�����ŁA���X�v�l�̕��͋C�ɗǂ������Ă��܂����B��q�̂悤�Ɉꐡ�����I�ȉ̏��ŁA�@���ɂ����{�l�D�݂̒��X�v�l�ƌ��������ł��B�ɂ��ނ炭�́A���t���N���A�ł͂Ȃ����ƁB���̓C�^���A���b���Ȃ��̂ŁA�ǂ��炪���l�C�e�B�u�ɋ߂����͔��f�ł��Ȃ��̂ł����A���̎��ɂ́A���{�l�̎�Ɣ�ׂ�ƁA�����ƕs���ĂȊ��������܂����B

�@�g�h�����B�b�`�̃s���J�[�g�����ǍD�B���̈Â����A�s���J�[�g���̕����ڂ�����������悤�Ɏv���܂����B

�@�b��h���Y�̃W���[�v���X�����\�ł��B�����lj߂���̂��A�ꐡ�������X�������������܂����B�V���[�v���X�Ƃ��ẮA���������������������ʼn̂��Ă��ꂽ�����ǂ�������������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���̂ق��A���x�ڂɂȂ�̂��A�X�Y�L�̑�ђq�q�͗��ɗ�����������Ɖ̏��Ŋ撣��܂������B�S���[�̍����~�͑����ς�炸�A�L�����N�^�[�E�e�m�[���̕��͋C�����ɏo���Ă��܂����B

�@�ȏ�A�������̉��t�ł����B

�u���X�v�l�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2011�N6��17��

���ꗿ�F���R�ȁ@5000�~

��ÁF���������̌���

���������̌���R���T�[�g�E�I�y��

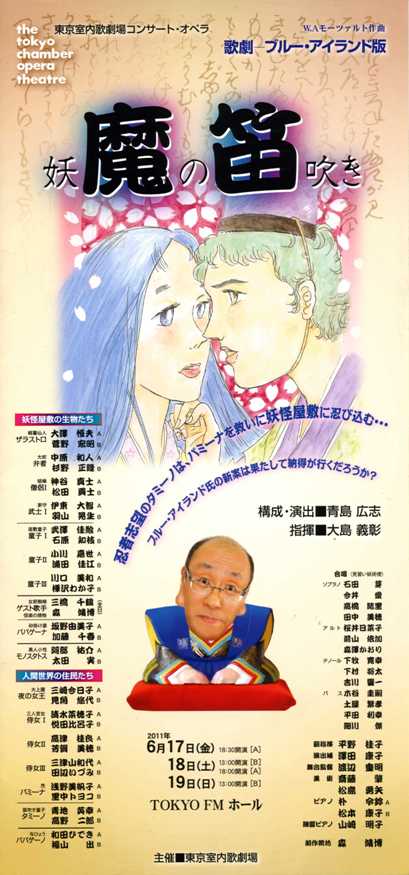

�̌��|�u���[�E�A�C�����h��

�I�y��2���A���{��i�ꕔ�h�C�c��j�㉉�A���t��`��

���[�c�@���g��ȁu���J��iDie Zauberflote)

��{�F�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[

���FTOKYO�@FM�z�[��

�X�^�b�t

| �w���E�d�q�s�A�m | �F | �哇�@�`�� |  �@ �@ |

| �s�A�m | �F | �p�@�ߗ� | �@ |

| ���o�E�\���E�s�A�m | �F | ���@�L�u | �@ |

| ���o���@ | �F�@ | �V�c�@�N�q�@ | �@ |

| ���p | �F | �֓��@���^�����@�E�� | �@ |

| ����ē� | �F | �n�Ӂ@�d�� | �@ |

| ���쓝���@ | �F�@ | �X�@�����@ | �@ |

�o�@��

�d�����~�̐�������

| �𖼁@ | �u���[�A�C�����h�łł̖��@ | �o���ҁ@ |

| �U���X�g�� | ��寐�l | ���V�@�P�v |

| �َ� | ��� | �����@�a�l |

| ���m1 | ������ | �ɓ��@��q |

| �m��1 | �Ȃ߂��� | �_�J�@�^�m |

| ���q1 | ���~��炵 | ���V�@���G |

| ���q2 | ���~��炵 | ����@�Ð� |

| ���q3 | ���~��炵 | ����@���a |

| �Q�X�g�̎� | ���Y�w� | �O���@��� |

| �Q�X�g�̎� | �M�y�Ẵ^�k�L | �X�@���� |

| �p�p�Q�[�i | ���|���k | ���@�R���q |

| ���m�X�^�g�X | ���l�̏��� | �����@�S�� |

�𖼁@

�u���[�A�C�����h�łł̖��@

�o���ҁ@

�����i�\�v���m�j

���K���d�p�g��

�Γc��/���䈤/��������/�c������

�����i�A���g�j

���K���d�p�g��

������؎q/�O�R�ˉ�/�X�V������

�@

�����i�e�m�[��

���K���d�p�g��

���q����/��������/�g�싿��

�����i�o�X�j

���K���d�p�g��

�ؒJ�\�k/�y���ɍF/���c���K/�א쌆

�l�Ԑ��E�̏Z�l�B

| �𖼁@ | �u���[�A�C�����h�łł̖��@ | �o���ҁ@ |

| ��̏��� | �剜�̑受�� | �O��@�����q |

| ����1 | �O�l���� | �����@�ؕ�q |

| ����2 | �O�l���� | ���Á@�j�� |

| ����3 | �O�l���� | �O�ÎR�@�a�� |

| �p�~�[�i | �� | ���@�����q |

| �^�~�[�m | �J�������q | �n�@�p�K |

| �p�p�Q�[�m | �^�Ђ傤 | �a�c�@�Ђł� |

���z

���Â���-���������̌���R���T�[�g�E�I�y���@�u���[�A�C�����h�Łu���J�v���B

�@�u���J�v�ł͂Ȃ��A�u�d���̓J�����v�ł��B����͍]�ˎ���Ǝv�������{�B��寐�l�u�U���X�g���v���x�z����d�����~�Ƒ剜������ƌ����̂�����Â��Ă��܂��B�U���X�g���ȉ��A���[�c�@���g�̌���ł͑��z���ے�����P���ł����A������ł͗d���ł�����ܘ_�����B�p�~�[�i�����Ԃ炩���ĘA��Ă��āA��̏����̋��߂ɉ����āA�p�~�[�i���~���ɂ���Ă����^�~�[�m���d�p�ɂ����āA�Ō�͗d���̒��ԂɈ�������ł��܂��A�Ƃ�������B�P�͈��ɏ����Ȃ��̂ł��ˁB���̃v���b�g�͂ƂĂ��ʔ����Ǝv���܂��B�Ⴂ����͖���Ƃ��u�]������ȉƁE���L�u�̖ʖږ��@�Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B

�@���������O�ꂵ���ǂݑւ����A���L�u���o�̃u���[�A�C�����h�ŃI�y���̓����ł��B�������Ȃ���A���́A���̃u���[�A�C�����h�ʼn��o������̂��A�����x�ڂɂȂ�i�O���2006�N7���́u�t�B�K���̌����v�j�̂ł����A�O�����コ���܂��c���Ă��܂��B

�܂��A�v���b�g�̎ϋl�ߕ����Â��B���{��ʼn̂킹�A�䎌�����킹��̂ł�����A�ɒ[�Șb�A���X�̖̖��O��ς��Ă��\��Ȃ����A�̎����I���W�i���̃h�C�c��̓��e�ɕK�����������K�v�͂Ȃ��킯�ł��B�t�ɐ��Łu�d���̓J�����v�̐��E���\�z���邽�߂ɂ́A�ϋɓI�ɂ��������ق����ʔ����B�Ƃ��낪�A���̕����͖{���ɒ��r���[�B���ɁA���J�̉��y�ɁA�X�g�[���[�ɉ������̎����ڂ���ƌ�����Ƃ́A�قƂ�Ǐo���Ă��Ȃ��A�ƌ��������ŁA��v�ȃA���A��d���́A�h�C�c��ʼn̂��Ă��܂��܂��B

�@���L�u�́A��ȉƂƂ��Ă͂��Ȃ�D�G�ȕ����Ǝv���܂����A���˂̕��͂��Ȃ茵�������������܂��B�܊p�ʔ����v���b�g���l����ꂽ�̂ł�����A���̃v���b�g�ɉ������쎌���������肵�ĉ�������ƃR���{���������ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�Ƃ͂����A�ׂ����M���O�₭������́A���Ɩ���Ǝu�]���������Ă���Ȃ�̖ʔ���������܂��B�Ⴆ�A��寐�l�Ƀp�~�[�i���Z����˂��h�����Ƃ��邯��ǂ��A��寂̖��Ŋ����Ă��܂��đS���h���Ȃ��Ƃ��ł��ˁB���l�^�n�̂���������A����Ȃ�ɖʔ����B�܂�����͕��䑕�u�͑S���Ȃ��i�����Ȃ��j�A�̎肽���̈ߑ��Ɖ��Z�����̏㉉�������̂ł����A�̎肽���̓���������ߏւ≻�ς̌������Ȃǂ́A����ƓI�Z���X�̌���Ƃ��낪����܂����B

�@�܂��A�O����������w�E���܂������A���L�u���ڗ����߂��Ă��邳���B�O�U��̎d����O�l�ɂ���Ėڗ����Ă���܂������A�A���A��d�����I�������̔�����A��t���I���O�ɗ��悵�Ďn�߂Ă��܂����B���̎p�����Ă���ƁA���̕��͉��o�̖ʔ����E����ŏ������悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�e���r���ł����Ȃ��݂́A���̕��̃L�����N�^�[�ŏ������悤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ����ċ����߂ł����B

�@�̐S�̉̂ł����A������͂Ȃ��Ȃ����\�������Ǝv���܂��B���N5���ɒ��������얫�w���́u���J�v���͂����炪��B�ׂ����\���グ�Ă����ΐF�X���̂͂������̂ł����A�v���v�������܂��Ă����̂ŁA���̂��ڗ����Ȃ������A�Ƃ������Ƃ͂��邩�Ǝv���܂��B

�@�n�p�K�̃^�~�[�m�B��D���ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�n�͂����������邢�����̐����������e�m�[���Ƃ�����ۂ�����̂ł����A�ꐡ�Â߂ŁA�����������Ă��܂����B���́A�^�~�[�m�͋����̃|�C���g������������ɒu���āA���������o���Ă��������D���ŁA�n�Ȃ���ꂪ�o���邾�낤�Ǝv���ďo�������̂ŁA�ꐡ�c�O�ł����B

�@�p�~�[�i�̓U���X�g���Ɩ�̏����̊Ԃ̎q���A�����l�ԂƗd���̍����Ƃ����ݒ�B������A�ŏ��́A��̉E�����������h���Ă̓o��ł��B�������q�̔��e�������B����Ă���̂��ʔ������܂����B�̂����قLj����Ȃ������̂ł����A��̐�]�̃A���A�́A�v��������O���܂����B

�@���V�P�v�̃U���X�g���B�ǂ������ł��B�Œቹ�������Ƌ����Ă����Ə��悢�̂ł����A����͖]�ޕ��ɖ���������܂��B���̕��̗ǂ��̂́A�Ȃ��Ȃ��o�Ȃ��Œቹ�Əo���₷���������g�[���ł�������̂��Ƃ���ł��B����̏㉉�ň�ԗǂ������̏��́A���̕��́u���̐��Ȃ�a���ł́v�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��BBravo�ł����B

�@�O�荡���q�̖�̏����B���҈ȏ�̏o���ł��B���ɑ�ꖋ�́u�����A�|�ꂨ�̂̂��Ȃ��Ă��悢�̂ł��A�킪�q��!�v

�����Ƃɗǂ��B�u��̏����v���̂����́A��̂�����u��̏����̃A���A�v�u���Q�̉��́A�n���̂悤�ɋ��ɔR���v�ɗ͂����āA�ꖋ�̃A���A�������Ȃ�ɂȂ�������\�����̂ł����A�ꖋ�̃A���A����������̂��Ă��ꂽ�̂��܂��������ł��B��̃A���A�́A�Ƃ���ǂ���ジ���Ċ����Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂ł����A�n�CF�̍ō����͂�������Əo���Ă���܂����B

�@�a�c�Ђł��̃p�p�Q�[�m�B���\�ł����B�a�c�͌|�B�҂ȉ̎�ł����A���̓����𑶕��Ɍ����܂����B���̉��o�Ńp�p�Q�[�m�́A�u�������v�ł͂Ȃ��A�{������ŁA�u���v�ɓ�����ꂽ�u�^�Ђ傤�v�Ƃ����ݒ�ł��B�p�p�Q�[�i�Ɍ������āu���v�ƌĂт����Ă��܂��Ƃ���Ȃǂ��Ȃ��Ȃ����B�����A����̏㉉�ł͉��Z��̃g���u���������A�Ⴆ�A�u�������̓J�v�Ɓu���@�̗�v�̕R�����݂����܂��āA����̏�ʼn����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����A�����Ƃɓ���悤�Ƃ����邪�A�����Ƃɓ��炸�A�p�p�Q�[�i�ƕ������������A���ɗ��Ƃ�����B���Ă��Ă͂�͂炵�܂����B

�@���̑��A�����a�l�̑�ցA�_�J�^�m�̂��˂��n�|埂��ʔ����A�͕̂K�����������ł��܂���ł������A�O�l���������̏n���Ԃ���ʔ��������ł��B

�@�Q�X�g�̎�̓�l�́A��̖`���̍����̌�ɓo��B�O���̃J�������A�X�̃z�Z�ŁA�J�������̑�4���̃t�B�i�[���̕������̂��܂����B�M�y�Ă̊��D�������z�Z�Ɨd���ɂ������茈�߂��J�������̊|�������͖ʔ������̂ł����B

�u���J�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ڎ��̃y�[�W�֖߂�

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||