�����|�p�U������⏕�� �S2���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉![]() �ӏܓ��F2011�N9��9��

�ӏܓ��F2011�N9��9��

���ꗿ�FD�ȁ@4F2��26�ԁ@6000�~

��ÁF���c�@�l�@���{�I�y���U����

�����̌��c����

���b�V�[�j��ȁu�Z�r�����̗����t� �i Il Barbiere di

Siviglia)

��{�F�`�F�U�[���E�X�e���r�[�j

���@�V��������I�y���n�E�X

�w�@��

�F

�A���x���g�E�[�b�_

�nj��y

�F

�����t�B���n�[���j�[�����y�c

�t�H���e�s�A�m�@

�F�@

���J�@�ʎq�@

���@��

�F

�����̌��c������

�����w���@

�F�@

�{���@�j�i�@

���@�o

�F

���{�@�d�F

���@�p

�F

�r�c�@��

�߁@���@

�F�@

�O���@���q�@

�Ɓ@��

�F

�����@��T

����ē�

�F

�����@�����O

�����ē@

�F�@

���R�@�A�K�@

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | �F | �A���g�j�[�m�E�V���N�[�U |

| ���W�[�i | �F | �����@�O�q |

| �t�B�K�� | �F | �J�@�F�� |

| �o���g�� | �F | �O�Y�@���� |

| �o�W���I | �F | �d�@�N�� |

| �x���^ | �F | �q��@�^�R�� |

| �t�B�I���b�� | �F | ����@�_�m |

| �����@ | �F�@ | �H���@�_���@ |

| �A���u���[�W���@ | �F�@ | ���c�ˁ@�M���@ |

| ���ؐl�@ | �F�@ | �܉́@�G�� |

���@�z

VIVA!�@�V���N�[�U�|�����̌��c�u�Z�r�����̗����t�v��

�@�A���g�j�[�m�E�V���N�[�U������ł��邱�Ƃ́A����܂ʼn��x���������������瑶���Ă���܂������A�܂����]�������B�������b�V�[�j�E�e�m�[���Ƃ��Ă͐��E�ō����m��܂���B�������A����܂Œ����Ă����ނ̉̏��́A�����g�̍D�݂Ƃ͈ꐡ����Ă���܂����B�ނ̉̂́A�y�������͂ƂĂ����h�Ȃ̂ł����A�ǂ�������d�������邵�A�����ƒ��ቹ�Ƃ̐�ւ����A�K���������炩�ł͂Ȃ��Ƃ��낪�����āA�������A�l�I�ɂ͕s���ł����B

�@�������A����̃V���N�[�U�B���̕�����������܂���B�ō��ł����B��^�������Ǝv���܂��B�����S�̂ɋ��߂ɏo�Ă���̂ɁA�ǂ����Ƃ��Ă��_�炩���A�t���[�W���O�̊��炩�����u�������v�̈ꌾ�B�y���ĊÂ������ƁA�y�������A�ቹ�Ƃ̃o�����X���悭�A���b�V�[�j����햡�𖡂��킹�Ă���܂����B�o��̃J���@�e�B�[�i�u��͔��݁v�ŁA����܂łƂǂ����ꐡ�Ⴄ�ȁA�Ǝv�����̂ł����A�����ŃM�^�[���ܒe���Ȃ���̂��Z���i�[�f���܂����͓I�B���ʂȓ�Ȃł͂���܂��A�S������߂��̂͂ƂĂ��f�G�ł����B�u��������Βm�b���N���v�̓�d���̃e�m�[���p�[�g�������ł����A��ꖋ�̃t�B�i�[���̐��������̎p��������������܂����B���ɓ�������ƌ��������ł��B

�@�����āA���Ƃ����Ă��ō��́A�u�����A�t�炤�͎̂~�߂�v�̃A���A�ł��B����́A�N���C�}�b�N�X�̃A���A�ł����A����ŋZ�I�I�ȓ�Ȃ̂��߁A�����ԃJ�b�g�����̂��펯�A�Ƃ���Ă����A���A�ł����A�V���N�[�U���̂��ƁA���ꂾ���̓�Ȃ��債�����Ƃ������悤�ɒ������Ă��܂��̂ł�����A�����Ɛ\���グ�邵������܂���B�̂��I�������A��u���{�[��1���ȏ�̒������肪����܂������A����͓��R�Ɛ\���グ�ėǂ��ł��傤�B2002�N�̔ނ̐V��������f�r���[�̎������̃A���A���̂��܂������A���̎�������ɑf���炵���B�o���͐l�Ԃ�i��������̂ł��ˁB

�@�V���N�[�U�Ɣ�r����ƁA���{�l�̎�́A�F�����������Ȃ����������܂����B

�@�����O�q�B���{���\����\�v���m�E�����R�E���W�F�[���ł�����A�ܘ_���h�ȉ̏������ꂽ�̂ł����A����[�b�_��2009�N�Ɋ������ꂽ�V�ᔻ�Z���ł���{�ŏ��߂ĉ̂��A�Ƃ������Ƃ������Ă��A�ꐡ�d���Ȃ��Ă�������������܂����B�Ⴆ�A�u���̉̐��́v�́A�����������̂��Ă��郔�@���G�[�V�����Ƃ͈���Ă��܂������A�����������Ƃ��W���Ă����̂����m��܂���B����ł������͑f�G�ł��B����́A��2���̃x���^�̃A���A�̌�ɁA���b�V�[�j���A�t�H�h�[���v�l�̂��߂ɏ����c�����A���A�u�����A�����{���Ȃ�v�iNo.14bis)�����{�ŏ��߂ĉ̂�ꂽ�̂ł����A���̒���ȃA���A�������͂�������Ɖ̂��āA���̎��͂������܂����B��͂�Brava�ł��B

�@�J�F���̃t�B�K���B��������܂��܂��f�G�ȉ̏��B�o��̃A���A�u���͒��̉��ł����v���܂��܂��ŁA���݂Ƃ̓�d����A���̌�ׂ̍����̏����t�B�K���̖��͂������ɏ\���������Ǝv���܂��B

�@����A���ƕ�����Ȃ������̂��A�O�Y�����̃o���g���B�O�Y�̓o�W���I���ł͒�]������A��������܂ʼn��x�������Ă��܂������A�o���g���͏����Ƃ̂��ƁB�Ãd�������āA�Ԃ��̃��C�N�Ńu�b�t�H�I�L�����N�^�[���������Ƃ͂��Ă���̂ł����A���������Ȃ������ł��B�܂��A�o���g���͂��������ቹ�������Ăق����̂ł����A��ꖋ�̃A���A�u���̂悤�Ȉ̂��l�Ɍ������āv���A������������������ŁA���̌��ʂ��A���̃A���A�̋Y��I�����������\���Ɏ�����Ă��Ȃ������ŁA�ꐡ�c�O�ł����B

�@�d�N���̃o�W���I�B��́u�����͂��敗�̂悤�Ɂv�́A�w���҂̎w���Ȃ̂�������܂��A�S�c�S�c���������̉̏��ł����B���́A�����������炩�ɃN���b�V�F���h���i��ōs���悤�ɉ̂��Ă��������D���ł��B��������肭�����Ă��Ȃ������̂����m��܂���B�܂��A���C�N���@���ɂ����l���ŁA�X�}�[�g�ł͂���܂���B���̍D�݂������A���Ă̎O�Y�o�W���I�̂悤�ȁA�@���ɂ����\�t���ۂ��o�W���I���D���ł��B

�@�x���^�̖q��^�R���B�����͂Ȃ��̂ł����A��Ԃ̒������ǂ���ł���A���A�u�V�l�́A�ł�������߁v�́A�����̔����������A�旳�_�˂������������ł��B

�@���{�d�F�̉��o�B�쌀�Ȃ̂ł�����A���������A�̎�ɉ��Z�����āA�֒���傫���t���������ǂ��悤�Ɏv���܂����B���Z�Ɋւ��ẮA�����������o�̐����̒��ł���������ƌ����Ă����̂��V���N�[�U�ł��B��͂�ނ͍ō��ł��B

�@���䑕�u���h�肳���Ȃ��A�@���ɂ��������Z�[�u���܂����A�ƌ����̂����������̕���ŁA�����͎c�O�B�ܘ_�A�����ȕ��䂪�����Ƃ������Ƃ͂���܂��A���Ȃ��Ă�����̌�둤�ɕǂ�����ė~���������Ǝv���܂����B�ƌ����̂́A����������ǂ��Ȃ��̂ł��B�ܘ_�A���A�́A����Ȃ�Ɋ撣���ĉ̂��Ă���̂ŁA���܂�C�ɂȂ�Ȃ��̂ł����A���V�^�e�B�[���H�����܂苿���Ȃ��B�Ⴆ�A��ꖋ�t�B�i�[���̖`���A���݂ƃo���g���ƃ��W�[�i�̎O�d���̃��V�^�e�B�[���H�̕����́A�������W�[�i�̐����S���������܂���ł����B�ܘ_�A�����̓��W�[�i��

����グ��ꏊ�ł͂���܂��A�����ɑ䎌���o�āA���W�[�i�̌��������Ă���̂ɁA�������Ȃ��͔̂@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�@����́A�����܂ł����ŁA�q�ȂɌ�����Ȃ��ʼn̂��ƁA���̋������F������B����͖ܘ_���R�Ȃ̂ł����A���̗��������������������܂����B���ꂪ���䑕�u�̉e���̂悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B

�@���āA��q�̂悤�ɁA����̊y���́A����̏㉉�̎w���҂ł���A���x���g�E�[�b�^��2009�N�Ɋ����������V�ᔻ�Z���łɂ��S�ȏ㉉�ł��B���b�V�[�j�̊y����m��s���������̉��t�Ȃ̂ŁA�I�[�P�X�g���A�̎苤�ɂ���Ȃ�ɋْ����̍������t�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B����ŁA�I�[�P�X�g���A�̎�ɑ��Ă��ꂼ��ׂ����w������t����Ă����悤�ŁA������ɒ��ӂ�����Ă��܂��āA�I�y���u�b�t�@�Ƃ��Ă̖��͍͂͂���s�����Ă���悤�ɂ��v���܂����B�Ȃ��A�y���ׂ̍����ύX�܂ł͖ܘ_������Ȃ��̂ł����A���Ȃ̉����i�s��A���ꂼ��̃A���A�̃��@���G�[�V�����̂����ɐV��������A�������V�ᔻ�Z���ł̖��͂Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B

�@�ܘ_�m�[�J�b�g���t�ŁA���ʂ�140�`150���ʼn��t������i���A����3���Ԃ�����܂����B�ʂɂ�����肵�����t�ł͂���܂���ł������A�m�[�J�b�g�ŁA�X�Ƀ\�v���m�̂��߂̒lj��̃A���A�܂ł������Ȃ�̂ł��ˁB�[�b�_�̎w���̓��b�V�[�j��m��s�����������B���̍Z���҂̎w�����鉉�t�B���������Ӗ��ŁA��ϑf���炵���R���g���[���ł����B�����v���ƁAViva�I�V���N�[�U�ł͂Ȃ��AViva�I�[�b�_�Ƌ��Ԃׂ���������܂���B

�u�Z�r�����̗����t�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N9��24��

���ꗿ�FB�ȁ@4FR3��1�ԁ@39000�~

��ÁE���فE��搧��F�t�W�e���r�W����

�{���[�j���̌�����{����

�S3���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉

�x�b���[�j��ȁu�����k� �i I Puritani)

��{�F�J�����E�y�[�|��

���R���f�B�Ёi�~���m�Łj�ɂ��㉉

���@����������ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | �~�P�[���E�}���I�b�e�B |  |

| �nj��y | �F | �{���[�j���̌���nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �{���[�j���̌��ꍇ���c | |

| �����w���@ | �F�@ | �������c�H�E�t���e�B�[�j�@ | |

| ���@�o | �F | �W�����@���i�E�}���X�^�i�����o�F�s�G���b���j | |

| ���@�p | �F | �s�G���b�� | |

| �߁@���@ | �F�@ | �s�G���b���@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �_�j�G�[���E�i���f�B | |

| �Ɩ��Č� | �F | �W���[�b�y�E�f�B�E�C�I�[���I |

�o�@��

| ���@���g���i��ǂ̑��i�ߊ��A�����k�j | �F | �X�@��j |

| �W�����W���i�ޖ�卲�A���@���g���̒�A�����k�j | �F | �j�R���E�E�b�����B�G�[�� |

| �A���g�D�[���i�R�m�A���}�h�j | �F | �A���g�j�[�m�E�V���N�[�U |

| ���b�J���h�i�卲�A�����k�j | �F | ���J�E�T���V |

| �u���[�m�i�m���A�����k�j | �F | �K�u���G�[���E�}���W���[�l |

| �G���P���b�^�i�S���`���[���Y�ꐢ�̉��܁j | �F | �W���[�b�s�[�i�E�u���f�b�� |

| �G�����B�[���i���@���g���̖��j | �F | �f�W���E�����J�g�[�� |

���@�z

B��39000�~�̉��l�|�{���[�j���̌�����{�����u�����k�v��

�@�ő��ɍs���Ȃ��C�O�I�y������̓��{�����ɎO�N�Ԃ�ōs���Ă��܂����B����ɂ��Ă������ł��B�V��������Ȃ�4��s�����Ⴂ�܂�����B�ܘ_�����Ȃ�̊�����^���Ă��ꂽ�̂ł����當��������؍����ł͂���܂��A�������ŏ�Ƃ͌�����A�R�X�g��������̂͗����ł���Ƃ͂����A�܂��A�ꐡ������Ƃ����C���͐���܂���B

�@�Ƃ͂����A���{�ł͖ő��ɂ���Ȃ��u�����k�v�B�x�b���[�j�ӔN�i�x�b���[�j�ɔӔN���������Ƃ͂����Ȃ���������܂��F���N34�j�̌���Ƃ��Ė�������i�B���������Ƃ͊��������Ƃł��B���t���ŏ�ł͂Ȃ��ɂ���A����Ȃ�̂��̂ł������A�R�X�g�E�p�t�H�[�}���X������Ȃ���A�����\���グ��؍����ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@����ɂ��Ă��A�C�^���A�̃I�y���n�E�X�̗������������̂��Ƃ͂���܂��B���Z���ꂼ��C�^���A�I�B�Ⴆ�A�����c�̃����o�[�̂����������B�J���̕��m�����̍����B�o�ꂵ�����m����������ʼn̂��̂ł����A���̕��̃����o�[�A�����ʒu��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����悤�ŁA���낤�낵�Ȃ���̂��Ă���B�ނ�̓{���[�j���ł��A�������ē����ł����x���̂��Ă���͂��Ȃ̂ɁA���̑̂��炭�͔@�����Ǝv���܂��B

�@�����Ɋւ��Đ\���グ��A��{�Z�p�͂���قǍ����Ȃ��B�V�������ꍇ���c��������c������Ă��鎨�ɂ́A�o�����X�̈������C�ɂȂ�܂��B����ł��������Ƃ������̃J���^�[�r���́A���ɖ��͂�����܂��B���������Ƃ��낪�C�^���A�l���C�^���A�I�y�����̂��ƌ������ƂȂ̂ł��傤�B���l�̈Ӗ��ŁA�I�[�P�X�g�������ɖ��͓I�ƌ������Ƃ͂���܂���B�Z�p�I�ɂ��~�X�͑����ł����A����Ă��ɐ\���グ��A�c�ɃI�[�P�X�g���ł��B�������A�Ȃ�Ƃ������Ȃ����[�J���Ȗ��킢������B���̖��킢�́A���{�̋Z�p�I���x���̍����I�[�P�X�g���ɂ͏o���Ȃ����̂Ȃ̂�������܂���B

�@���̃��[�J���ȃI�[�P�X�g�����R���g���[�����āA�x�b���[�j�̔��������y�����t����̂ɁA�~�P�[���E�}���I�b�e�B�Ƃ����w���҂͐��ɓK�C�ł������悤�ł��B�O�ꂵ�ă\�t�g�ȉ��t�ŁA�x�b���[�j�̗D���ȉ��������o���Ă���܂����B���̃f���P�[�g�Ȏw���Ԃ�́A�I�[�P�X�g���̓c�ɂ̎������Ə�肭�n�������āA�C�^���A���E���[�J��������ǂ��A�i�̗ǂ�������������������̂ł����B�l�I�ɂ́A�I�[�P�X�g�������������̂킹�Ă��ǂ��̂ł͂Ƃ͎v���܂������A���̃Z���X����������̕���̑S�̂̍��i�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@����́A���Ɋȑf�Ȃ��́B���̃I�y���̕��䂪�C�M���X�ł��邱�Ƃ����������邱�Ƃ̖������o�ł����B�X�ɐ\���グ��A�����̉̎肽���̓��������܂�傫���͂Ȃ��A�ߏ֕t�����t��`���A�Ɛ\���グ�Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����A�ƌ������炢�̂��̂ł��B�ܘ_�{���[�j���ł����̑��u���g�p���A���̉��o�ʼn��t����Ă���̂ł��傤���A�C�O�̌���ɍ��������߂Ă�����X�ɂƂ��ẮA������Ȃ����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�N���W�b�g����Ă��鉉�o�Ƃ̓W�����@���i�E�}���X�^�ł����A�i�s�G���b���̃I���W�i�����o���玩�R�ɒ��z�Ă���j�Ƃ������߂����Ă���A�s�G���b���̕����p���āA�}���X�^���A�o��l���̓�����������ς����Ƃ������炢�̂��Ƃ�����Ă���悤�ł��B�������A���̒��x�̓��������ɁA�u���R�Ȓ��z���v���o�Ə����̂��A�@���Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��܂����B

�@�̎肽�����v�����قǂł͂���܂���ł����B�f�W���E�����J�g�[���B�Z�I�I�ȕ����Ƃ����łȂ������Ƃ̃o�����X�������ł��B

�@���ቹ���̒n���́A��������Ƃ������̂ŁA��������Z�I�I�ȍ������ɍs�����̕ω����A�}���ň�a���������Ă��܂��܂��B�Ⴆ�A��ꖋ�́u���͈��炵�������v�̃A���A�Ȃǂ́A�y�X�Ɖ̂��Ă���悤�ł���Ȃ���A�ׂ������ӂ������Ă���܂����B���̂悤�Ȓ��ӂ��A���ቹ�����̂������~�����悤�Ɏv���̂ł��B�Ȃ��A��Ԃ̒������ǂ���ł���u�����̏�v�ɂ����镡�G�ȃ��@���G�[�V�����̌������͑f���炵�����̂ł����B�X�ɐ\���グ��A���̋����̏�̏_�炩�ȕ\���́A�\����Brava�ɒl������̂��Ǝv���܂��B�������Ȃ���A���������āA���������A�����ɐL�т₩�����~�������̂��ƁA�ꐡ���������Ƃ͕t�L���܂��傤�B

�@�V���N�[�U�͗��̊ј\�ł��B�}�ȑ���ƌ������Ƃ�����A�K�������\���ȏ������o���Ă��Ȃ������悤�ł͂���܂����A�V���N�[�U�̖��O�Ɋ��҂������x�̏o���h���������Ǝv���܂��B�o��̃A���A�́A�ǂ�����i�ɓ��荞�߂Ȃ��������������悤�ŁA�ꐡ�悻�悻������ۂ̂���̏��ł����B�������A������ɓ����ł������Ɛ\���悢�ł��傤���A��O���́u���̓�d���v�ɂ�����D���́A���\�������ł������A�͂��Ă͂����悤�ł����A�����܂ł̍������K�v�łȂ������́A�Â��V���N�[�U�߂�����ɗ���Č��\�ł����B�C�^���A�l�e�m�[���E���W�F�[���̖��͂��ӂ�܂��Ă���܂����B

�@�W�����W�����̃E�b�����B�G�[�����������ቹ�Ō��\�B��`���̃A���A���f�G�ł����A��ꖋ�ɂ�����G�����B�[���Ƃ̂���肾���Ė��͓I�B40��ɓ���������̃o���g���ŁA�I�ɂ͂��������͂ꂽ�����������������ǂ��̂�������܂��A�[�݂̂��闎���������́A�W�����W�����̖��킢���\�������o���Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@�e��w�ł́A�X��j�̃��@���g�����Ȃ��Ȃ��̔����Œ������Ă���܂����B���b�J���h���́A�����̃K�U�[�����烋�J�E�T���V�ɕύX�ɂȂ�܂������A�K�U�[���قǂ̐��̖��͂͂Ȃ����̂悤�ŁA�G���Ȃ���A�G���Ƃ��Ă̑��݊�������ア�����łł����B��ꖋ�̃A���A������p�b�Ƃ��Ȃ������ł����B�G�����P�b�^���̃u���f�b���́A�Z�I�I�ł͂Ȃ����̂́A���݊��̊��������闎�������̏��ŁA�ǂ������Ǝv���܂��B

�@�ƌ�����ŁA��������Ȃ�ɂ���A�\���ɖ����ł����Ƃ͐\���܂��A����Ȃ̂ɁA�ő��ɒ����Ȃ��u�����k�v�Œ��������Ƃ͗ǂ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B����ɂ��Ă������̌��c������̏㉉�ł�D�Ȉ����ɂȂ�悤�ȓ����������4�K�T�C�h��3��ڂŁAB��39000�~�͍������܂��B���{�ŁA�u�����k�v�����������p�ɂɏ㉉�����I�y���ɂȂ��Ă���A���͊ԈႢ�Ȃ��s���Ȃ����������ł����B�V��������́A���������A�x���J���g�I�y����p�ɂɏ㉉����悤�ɂȂ��ė~�����ł��B�Ɋ肢�܂��B

�u�����k�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

���ꗿ�F���ʊӏܐȁ@3FL3��27�ԁ@21000�~

��ÁF���v���c�@�l���{����|�p�U����/���{�o��

�V����

�o�C�G���������̌���2011���{����

�S3���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu���x���g�E�f���F�����[� �i ROBERTO

DEVEREUX)

��{�F�T�����@�g�[���E�J���}���[�m

���@����������ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | �t���[�h���q�E�n�C�_�[ |  |

| �nj��y | �F | �o�C�G���������nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �o�C�G���������̌��ꍇ���c | |

| �����w���@ | �F�@ | �[�[�����E�G�b�N�z�t�@ | |

| ���@�o | �F | �N���X�g�t�E���C | |

| ���@�p | �F | �w���x���g�E�����E�A�[ | |

| �߁@���@ | �F�@ | �w���x���g�E�����E�A�[�@ | |

| �Ɓ@�� | �F | ���C���n���g�E�g���E�v |

�o�@��

| �G���U�x�b�^ | �F | �G�f�B�^�E�O���x���[���@ |

| �m�b�e�B���K������ | �F | �f���B�b�h�E�`�F�b�R�[�j |

| �T�� | �F | �\�j�A�E�K�i�b�V |

| ���x���g�E�f���F�����[ | �F | �A���N�Z�C�E�h���R�t |

| �Z�V���� | �F | �t�����`�F�X�R�E�y�g���b�c�B |

| �O�@���e�B�G���E���[���[�� | �F | �X�e�B�[�����E�q���[���X |

| ���x���g�̏��g | �F | �j�R���C�E�{���`���t |

���@�z

�����̊ј\�|�o�C�G�������̌�����{����2011�u���x���g�E�f���F�����[�v��

�@�����I�y�����n�߂�1980�N��O���A�O���x���[���@�͊��ɃR�����g�D�[���E�\�v���m�̏����ł����B���ꂩ��30�N�A�̏��Z�p�͖��������̖��ɒp���Ȃ����̂������Ă��܂����A���ɐ��̐����͉B������܂���B��O���̖���̐⋩�́A�̂̃O���x���[���@��������A����Ȃ��������̐��ł͂Ȃ��������낤�Ƃ͎v���܂��B�Ƃ͌����A65�ł��ꂾ���̂���̂ł�����A�N��炷��ΐ����Ɛ\���グ��ׂ��Ȃ̂ł��傤�B

�@�܂��A�ޏ��̔N��⌻�݂̐����炷��A�ޏ��̐̂̓�������������u�c�F���r�l�b�^�v��u��̏����v�A���邢�́u���`�A�v�ƌ������������܂���̂����Ƃ͍l����ꂸ�A����́u�G���U�x�b�^�v�Ƃ��u�m���}�v����ԗǂ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B����ł��N��I�ɂ͂��Ȃ茵�����ɂ��邱�Ƃ͊m���ȂƂ���ł��B

�@���������̎�Ƃ��Ă̌��������A�̏�ŏ������Č������Ƃ��Ƃ��O���x���[���@�̐������Ǝv���܂����B���̈��|�I�ȑ��݊��́A�ꐡ��ނ�����̂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ƃ���ł��B��͂ɂ��Ă��A���̋����ɂ��Ă����x��������܂��B���̋��x�����K���������炩�������˔����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A�ޏ��̘V���Ȃ̂ł����A����ł��A�����̘V���Ɩ�̃G���U�x�X�����̘V�����d�ˍ��킹�āA�ϋq�Ɍ���������p�́A���Ƀx���J���g�̏����̖��ɒp���Ȃ��Ќ�������܂����B�̂ɏ��������Ă��A���ꂾ���̐����͂������ĉ̂���Ƃ���A���ꂱ�����A�����̊ј\�Ɛ\���グ�ėǂ��̂�������܂���B

�@�^�C�g�����ł��郍�x���g�́A�����A�i�E���X����Ă����z�Z�E�u���X����A���N�Z�C�E�h���R�t�Ƃ�����胍�V�A�l�e�m�[���֕ύX�ɂȂ�܂����B���̃h���R�t�ƌ������A�Ȃ��Ȃ����\�ȉ��Z�Ɖ̏�������܂����B��O���̃A���A�u���낵�����͂܂��J���Ȃ��`�V�g�̂悤�ȏ��^�ȐS�v����ϑf���炵���̏��ŁA���͓I�ł����B��ꖋ�̃G���U�x�b�^�Ƃ̓�d���́A��䏊�O���x���[���@�̋��ɕ����ꂽ�Ⴋ�c�o���݂����Ȋ����ŁA�ј\�͑S������܂���ł������A�̂��̂��̂́A�ǂ������Ǝv���܂��B

�@�܂��h���R�t�ƃ\�j�A�E�K�i�b�V�̑�ꖋ�̈��̓�d�����܂��ǂ��B�K�i�b�V�̉̏��́A�ꐡ�T���߂Ȋ����ŁA�u�T���v�Ƃ��ɂ҂����荇���Ă���悤�Ɏv���܂����B����ł��Ȃ��琺�ɖ��x�͂������肠��A����̏㉉�̒��ŁA������ԋC�ɓ������̂́A�K�i�b�V�̃T���ł��BBrava���Ǝv���܂��B

�@��v�l���ň�Ԋ��҂͂���́A�m�b�e�B���K�����ݖ����̂����f���B�b�h�E�`�F�b�R�[�j�B���̕����p�I���E�J���@�l�b���̑���������ł����A����̉̈ȏ�̂��͉̂����������܂���ł����B���ɉs�����Ȃ��A��������Ƃ�����ۂ������ł��B���ƂȂ��ݏd�ȃC���[�W�ŁA���݂��A�v�l�̃T���ƃ��x���g�Ƃ̊W���^�����̉̏��Ȃǂ��A�^�������������܂���ł����B

�@�����c�́A�{�������Ǝ��͂�����Ǝv���̂ł����A��ꖋ�̍����́A����p�b�Ƃ��Ȃ����̂ł����B�����\�肵�Ă��������������Α���400�l�̃����o�[�̂���100�l���������Ȃ����������ł����A�����c�������ꂾ����͂ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ͂��邩������܂���B

�@�o�C�G���������nj��y�c�̉��́A�\���̑傫�Ȃǂ�����Ƃ������́B�NJy��t�҂̂��ꂼ��̉������݂��Ɏ咣�������Ă��ĂԂ����Ă��銴�������܂����B�����́A�{���w���҂̃n�C�_�[���������ׂ����Ǝv���̂ł����A�ނ́A��������܂���Ȃ����j�̂悤�ł����B�܂��o�C�G���������nj��y�c�̗��h�ȉ��́A�G���U�x�b�^�̈Ќ�����������ɂ͗ǂ��̂�������܂��A�h�j�[�b�e�B�̃I�y�������t����ϓ_����́A�ꐡ��a��������܂��B�����Č����Ȃ�A�����ƕ������������t�̕����ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@���͉��o�ł��B���C�̉��o�́A17���I�̃G���U�x�X�ꐢ�̎��������ɒu�������Ă����ł����A�Ȃ�Ƃ��ǂ�������Ȃ��B�m���Ƀ��x���g�̉\�b���A�^�u���C�h�̐V�������Ȃ��猾���Ƃ���Ƃ��A���x���g�̐l�����^���A���Ȃ�����Őg���肾����ǂ��A���ۂ͐������S�҂ɕ`����Ă���Ƃ��A�Ȃ�قǁA�Ǝv���镔���������ł��B���̍ő�́A���x���g���������G���U�x�b�^���A�ԚL�����Ȃ��玩���顂��O���A�V�X�����炯�o���Ƃ���ł��傤�B�����́A�V���ɂ�鐊�����A���x���g�ɂ�鈤�ł��܂����������������̐S�̐܂�ƁA�̎�̏����Ƃ��Ē��N�N�Ղ��Ă����O���x���[���@�̐��������݂��ɏd�˂Č�����A�c���Ȓ��̐l���̐^����������Ƃ���ł����B

�@�������A�V�����̐����ƈ�����薾�m�ɕ`���̂ɁA����ɂ���Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B�O���x���[���@�̈ߑ��Ȃǂ́A�G���U�x�X�ꐢ�ł͂Ȃ��A���݂̉p���������C���[�W�������̂Ƃ��v���܂������A���݂̉p���������A������Ŏ��Y��鍐���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��킯�����A�����Ɛ\���グ��A���x���g�̎��Y���u�c��v�Ō��܂邱�Ƃ����蓾�Ȃ��B�܂�A17���I�ƌ������オ�Ӗ�������̂ɂ��Ă���j���I�y�����A����ɒu��������ϋɓI�ȈӋ`�͂Ȃ��悤�ł��B

�@����ł��A�O���x���[���@�̘V�X���N�����̓�����̉̏��Ɖ��Z�͌����Ӗ��̂��镑��ł����B�y���݂܂����B

�u���x���g�E�f���F�����[�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

�ӏܓ��F2011�N10��5��

���ꗿ�FD�ȁ@4F1��16�ԁ@7560�~

��ÁF �������|�p�Վ��s�ψ���^�V���������@

�V��������2011/2012�V�[�Y���@�I�[�v�j���O����

�S4���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�C���E�g�����@�g�[��� �i Il

Trovatore )

��{�F�T�����@�g�[���E�J���}���[�m

���@�V��������I�y���n�E�X

| �w�@�� | �F | �s�G�g���E���b�c�H |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w���@ | �F�@ | �O�V�@�m�j�@ | |

| ���@�o | �F | �E�����b�q�E�y�[�^�[�X | |

| ���@�p | �F | �N���X�e�B�A���E�t���[���� | |

| �߁@���@ | �F�@ | �N���X�e�B�A���E�t���[�����@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �Q���g�E�}�C���[ | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G | |

| ����ē@ | �F�@ | ���c�@�����@ |

�o�@��

| ���I�m�[�� | �F | �^�}�[���E�C���F�[�� |

| �}�����[�R | �F | ���@���e���E�t���b�J�[�� |

| ���[�i���� | �F | ���B�b�g���I�E���B�e�b�� |

| �A�Y�`�F�[�i | �F | �A���h���A�E�E���u���b�q |

| �t�F�������h | �F | �ȉ��@�G�a |

| �C�l�X | �F | ����@�a�̎q |

| ���C�X | �F | ��@�y |

| �V�W�v�V�[�@ | �F�@ | �^���E�W�����{�@ |

| �g���@ | �F�@ | �n�Ӂ@���q |

| ���_�@ | �F | ��@�L�@ |

| �q���@ | �F | �r�܁@�y�P�@ |

���@�z

�M���I�ł��邱�Ƃ��ǂ����ƂȂ̂��|�V��������u�C���E�g�����@�g�[���v��

�@�u�C���E�g�����@�g�[���v�́A���F���f�B�̒������\���閼��ŁA�u�֕P�v�A�u���S���b�g�v�Ƌ��ɒ����O�匆��̂ЂƂƂ���܂��B���̎O��̒��Ől�����Y�t���Ă���Ƃ����Ӗ��ł́A�u�֕P�v�A�u���S���b�g�v�ɗ��܂����A���y�I�ʔ����Ƃ����_�ł́A�ԈႢ�Ȃ��u�g�����@�g�[���v����Ԃł��B�A���A��`���I�ȁu�J���@�e�B�[�i�i�J���^�[�r���j�E�J�o���b�^�v�`���ł����܂œO�ꂵ�Ă���̂́A�u�g�����@�g�[���v����Ԃł����A�\�v���m�A���]�\�v���m�A�e�m�[���A�o���g���̂S�����o�����X�悭�z�u����Ă���A�Ƃ����_�ł����̍�i�Ƃ͈ꖡ�Ⴂ�܂��B�X�g�[���[�͊m���ɂ߂��Ⴍ����ł����A��������d�|�������ꂾ������ƁA���ꂾ���ŏ\�����Ǝ��͎v���Ă��܂��܂��B

�@�������A����������i�ł��邩�炱���A�̎�͂��̍�i���ÂɎJ���ė~�����Ǝv���̂ł��B�M���I�Ɏd�グ��ΐ���オ���i�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A���Ȗ����̔M���ł͍���܂��B��ÂɔM�������o���w�͂����Ăق����̂ł��B

�@���@���e���E�t���b�J�[���̃}�����[�R�A���̓_�Ŏ��͕]�����܂���B�Ƃɂ������Ȗ����̉̂Ȃ̂ł��B�m���ɐ��͐L�т܂����A�A�N�[�g���������茈�߂���B�ϋq��M�������邾���̗͗ʂ͂���B�ł����ꂾ���ł��B���ɂ́A���̂���Ȃɉ��������������ɉ̂���̂�������܂���B�Ⴆ�Έ�Ԃ̕������ǂ���ł���u����A���낵�����v�̃J�o���b�^�ł��B�قڂP�������̂��Ă���̂ł͂Ȃ�������B�Ƃɂ��������ɂ���C���s���Ă��āA�ቹ���S�R�������Ă��Ȃ��B����ł͉��y�̃o�����X������Ă��܂��܂��B�y���ʂ�̂��A�Ɛ\���グ�����B

�@�t���b�J�[���̉����̂��������́A�{���ɂւ��ւ�����قǂ̂��̂ŁA�Ⴆ�A���I�m�[�����̃C���F�[���Ƃ̓�d���ł́A�C���F�[��������ƒቹ�ӂƂ���h���}�e�B�R�n�̃\�v���m�Ƃ������Ƃ������āA�n�[���j�[�����ꂢ�ɋ����Ȃ��B�����ꐡ�t���b�J�[�������������ăC���F�[���������グ�ĉ̂��Ă����n�[���j�[�����ꂢ�ɋ����̂ɁA�Ǝv���ƁA�؎��N�r�̎v���ł����B

�@�^�}�[���E�C���F�[���̃��I�m�[���B�{���\�v���m�����R�X�s���g�̐��̕��Ȃ̂ł��傤���A�����̒��S���A���Ⴂ�|�C���g�ɂ���A�����̐L�т����܂ЂƂł����B�o��̃A���A�u���₩�Ȗ�Ɂv�͓��ɂ��܂ЂƂ̊����ŁA���͓I�ɂ͕������܂���ł������A��q�̂Ƃ���A�}�����[�R�Ƃ̗��݂����ЂƂ̊����ł����B�������A���̏d�S�̒Ⴂ�̏��́A��l���́u�v����A���F�̗��ɏ���āv�̃A���A�ł́A���I�m�[���̐X�Ƃ�������Ə�肭�}�b�`���āA���͂���̏��ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B�������A�Z�I�I�ȑ��ʂ͍���ŁA��4���̃A���A�̃J�o���b�^�̃A�W���_�́A�����Ǝ���悭�s���ė~�����Ǝv���܂����B�C���F�[���́A�����A�i�E���X����Ă����L�U�[���̑���ŁA�}篂̓o��B���ꂾ���ɁA���̂����肪����̌��E�Ȃ̂����m��܂���B�t���b�J�[���Ƃ̐��̃}�b�`���O���܂߂āA�������������̂ł��傤�B

�@��������ł��A���[�i���ݖ��̃��B�e�b���͏\���������Ă����Ǝv���܂��B���[�i���݂ƌ����������D�`�̋����͂��܂芴�����܂���ł������A�[���Ő��m�ȉ̏������͂ł��B��́u�N�̔��݁v��Bravo���Ǝv���܂����B

�@�A���h���A�E�E���u���b�q�̃A�Y�`�F�[�i�������Ȃ��B�A�Y�`�F�[�i�Ɋ����������̃I�[���͍���ł������A�̂��ꎩ�g�͑S�R�����Ȃ��B�������Ȃ���A�A�Y�`�F�[�i�̈�Ԃ̒������ǂ���ł���u���͔R���āv�̌�A�����ł͔����Ⴄ�ς�ŁA�~�߂Č��h����Č������Ƃ���S�����肪���Ȃ������̂́A���z�ł����B�����Ⴆ�Ȃ��قLj����̂ł͂Ȃ������̂ł����A�̂̏�O�Ɛ\���܂����A���ǂ남�ǂ낵��������s�����Ă����̂ł��傤�ˁB���ꂪ����Ɍq����Ȃ����������̂悤�Ɏv���܂��B

�@���Ȃ݂ɁA������ԋC�ɓ������̂́A�t�F�������h�̍ȉ��G�a�ł��B�������������肵�Ă��邵�A�̂��ꎩ�̂����炸�ɂ�������̂��Ă���B���Z���������肵�Ă���B�h�肳��������������̂ł͖ܘ_�Ȃ������̂ł����A��������y����x����l�ȉ̏��Ō��\�ł����B

�@���y�I�ȖʂŁA�X�ɗǂ������̂́A�s�G�g���E���b�c�H�̉��y���ł��B���K�[�g�n�ƌ������̓X�^�J�[�g�n�̉��y�Â���ŁA���������Όy���B�J�[�e���R�[���ł�Boo������Ă��܂������A��Έ������̂ł͂���܂���B���ɐ��i�͂�����A�O�ɁA�O�ɃI�[�P�X�g���������������������Ă����܂��B�܂��I�[�P�X�g���ɑ���f���i�[�~�N�̗v�����������悤�ŁA�����t�B���̉������[�݂̂���Ƃ���œZ�܂��Ă��܂����B�u�g�����@�g�[���v�Ƃ������}���`�V�Y�������i�̃��}���������\�o���Ă����̂́A�̎�ł͂Ȃ��I�[�P�X�g���������悤�Ɏv���̂ł��B���́A���̂悤�ȃI�[�P�X�g���E�h���C�����s�������b�c�H��Bravo�Ɛ\���グ�܂��B

�@�V��������V�V�[�Y���̑���ƌ������ƂŁA���o�͖ܘ_�V���o�ł��B����͐퓬��푈��̔p�Ђ��ӎ��������̂ŁA�V���̑O�́u�g�����@�g�[���v�̉��o�A�����A�A���x���g�E�t�@�b�V�[�j�̉��o���͂����Ƃ܂��Ȃ��̂ł���Ǝv���܂����B�����A�E�����b�q�E�y�[�^�[�X�̉��o�́A�̎肽���ɂ�点�邱�Ƃ����Ȃ����A�ςȂƂ���ɗ͂������Ă��銴���ł��B�y�[�^�[�X�́A�u���_����ۉ��������v�Ƃ������ƂŁA�o�D�̌É�L�����_�ɕ��������āA�펞����̏�ɒu���܂����B���̂��ƂŁA���́u�g�����@�g�[���v�Ƃ����I�y���̔w�i�ɂ́A��Ɏ������邱�Ƃ��ϋq�Ɉӎ������Ă����ł����A���������Ă��ǂ��ł��B�u����Ȃ��Ƃ͕������Ă����v�Ɛ\���グ�����قǂł����B

�ق�

�@�Ƃɂ����S�̓I�ɂ̓t���X�g���[�V�����̗��܂镑��ł����B�ςɊ撣��߂����ɁA���y�I�Ȑ��m���□�킢���d�������̏��≹�y�Â���ɓO���Ăق����Ǝv���܂����B

�u�C���E�g�����@�g�[���v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N10��9��

���ꗿ�FA�ȁ@2F2��58�ԁ@3500�~

��ÁF ���a���y��w�@

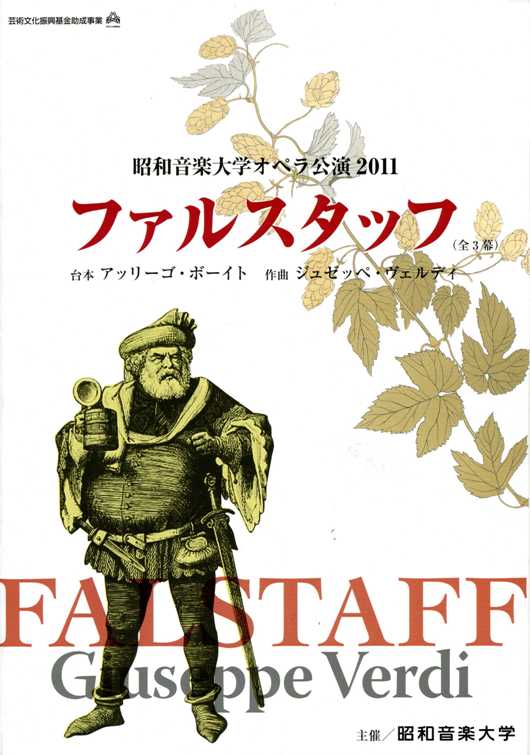

���a���y��w�I�y������2011

�S3���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�t�@���X�^�b�t� �i Falstaff)

��{�F�A�b���[�S�E�{�[�C�g

���@���a���y��w�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

| �w�@�� | �F | �����@���� |  |

| �nj��y | �F | ���a���y��w�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | ���a���y��w�����c | |

| �����w���@ | �F�@ | �R�ځ@�~���@ | |

| ���@�o | �F | �}���R�E�K���f�B�[�j | |

| ���@�p | �F | �C�^���E�O���b�V | |

| �߁@���@ | �F�@ | �V���[�i�E�����[�W�@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@�N�v | |

| �R���y�e�B�g�[�� | �F | �_���e�E�}�b�c�H�[�� | |

| ����ē@ | �F�@ | �ē��@�����@ |

�o�@��

| �t�@���X�^�b�t | �F | �O�Y�@���� |

| �t�H�[�h | �F | ���@�T�V |

| �t�F���g�� | �F | �]���@�_�� |

| �A���[�`�F | �F | �[�x�@�i�q |

| �i���l�b�^ | �F | �ɑq�@�r�� |

| �N�C�b�N���[�v�l | �F | �{���@���� |

| ���O | �F | �c���@�珻 |

| ��t�J�C�E�X | �F�@ | �V��Ձ@����@ |

| �o���h���t�H�@ | �F�@ | �����@�N�� |

| �s�X�g�|���@ | �F | ���X�{�@�T |

���@�z

���a����I�y���̏[���|���a���y��w�I�y��2011�u�t�@���X�^�b�t�v��

�@�����ł����B������A�Ђ���Ƃ����玄���{�N������30�{���̃I�y���̒��ł��P�C�Q�𑈂��[�����Ǝv���܂������A�剉�̎O�Y�����Ɋւ��Đ\���グ��A���́A�ނ����߂Ē����Ă���20�N�ʂɂȂ�Ǝv���̂ł����A�ނ̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�����m��Ȃ��A�Ǝv���قǂł����B

�@����ɂ��Ă��A���a���y��w�̃A�O���b�V�u�Ȏp���ɂ͓���������܂��B���A��w�̊w�������ɖт̐��������x�̉��t��ŁA�u�t�@���X�^�b�t�v�Ƃ������F���f�B�̍ō�����A�I�y���j��ł����w�̖�������グ�悤�Ƃ���p�����f���炵���B���̂����A���̍�i�͖���ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��̂ł����A�����ĈՂ�����i�ł͂���܂���B���t�����Ă����ł����A�����肾���đI�т܂��B���������R�Ȃ̂ł��B���̍����R�Ƀ`�������W���āA����������K��ςݏd�˂āA�{�ԂɗՂށB��Ȃł��邩�炱�����K�ɂ������Ղ莞�Ԃ��������Ǝv���܂����A���ꂪ���t�ɏo�Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@�܂��A�I�[�P�X�g�����ǂ��B��������̐�̂����w���ɒǂ��t�������ꂽ�������Ȃ������Ƃ͐\���܂��A�S�̓I�ɂ݂�A���F�̐���������������Ă��܂����B���t�҂̑唼���w���w���ł��B��w�������ꂾ���̉����o���Ƃ������Ƃ́A���̌����Ɍ����āA�������K���Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B�؊njn�̉����{�����Y�킾�Ǝv���܂����B���A�e�B���p�j�������B���y��́A���ɕ��i���������Ă���g�b�v�v���Ɣ�r����A���̔������ɍ���̂��̂������܂������A���ꂾ���āA���������Ȃ�������Ȃ��悤�ȃ��x���ł́A�ܘ_����܂���B�����������t�������A�̎肾���Ċ撣���ł��傤�B�{���ɑf���炵�����t���Ǝv���܂����B

�@����͏�������̎w�������Ɏ�X�����A�ꂪ�ǂ��������Ƃ����R�e�����Ă��܂��B���F���f�B�̍ŔӔN�̊쌀��V�l�̊�ł͂Ȃ��A��҂̊�Ő����Č��������������܂��B���������ӎ����������߁A��蒆�S�̃I�[�P�X�g���Ƃ��C���������̂ł��傤�B�X�s�[�h��������A�������Ȃ���A�Ⴂ���l�����̓�d���̂悤�ȂƂ���ł́A�C�^���A�I�y�����ۂ��Â������Č�����B�u�t�@���X�^�b�t�v�ɂ���قǃC�^���A�I�y���I�Ȋ��o���������̂����߂Ă̂悤�ȋC���������܂��B�ǂ��w���������Ǝv���܂��B

�@�̎�́A�܂��͎O�Y�����̊O������܂��f���炵���B�O�Y�͒��g�ŃX�}�[�g�ȕ��ŁA�t�@���X�^�b�t�̑̋�����Ƃ����_�ł͍���ł����B�{���Ȃ�A���@�ق������ƒ��āA�܂�܂�ɂȂ��Ăق����Ƃ���ł����A�̏��ɉe�����o��ƌ������ƂŁA����Ȋ����������̂ł��傤�B�������A�̏��́A��ό��\�B���ɐ��������Ă���A�ƌ������Ƃ��܂�����Ǝv���܂����A���ꂾ�����̐����ʂ̉̎������ĉ̂�Ȃ�������Ȃ��̂ɁA�s���Ȋ������S�����܂���ł����B�ꐡ�A���A�I�ȁu���_�̃��m���[�O�v��u�s���A�T�[�E�W�����v�Ȃǂ��f�G�ł������A�Ō�̑�t�[�K�̃��[�h�Ԃ�����̊ј\�ł����B

�@���Z�╵�͋C���A�D�F�Ŏ��D���̂Ȃ炸�҂̘V�l�Ƃ������͋C����������o���Ă��܂����B����͉��o��J�߂�ׂ��Ȃ̂ł��傤���A�t�@���X�^�b�t�Ƃ��������A�u�������������݁v�����ɕ\�o���Ă����Ǝv���܂��B

�@���̉̎�w�ł����A�x�e�����̎O�Y�Ɣ�r����Ή����Ɩ��͂���̂ł����A����ł���������Ɖ̂��Ă����Ǝv���܂��B�ׂ����̎��܂킵������ł��܂���������������Ⴂ�܂������A�����������h�Ƃ������x���ł��傤�B

�@���T�V�̃t�H�[�h���������Ă��܂����B�ꐡ���݂̂���o���g���ŁA�O�Y�t�@���X�^�b�t�̂���Ӗ��G�X�Ƃ����̂����Ղ�Ɣ�r����ƁA�X�g���[�g�ȕ\���B�������ǂ��Ǝv���܂����B��̃��m���[�O���A�{����������莦���Ă��ď�X�ł����B�o���h���t�H�ƃs�X�g�[���̓�l�̎艺�́A�O�Y�t�@���X�^�b�t�̑��݊������������������A����e���������������܂����B�]���_���̃t�F���g���́A��X�����Â��e�m�[���ŗǂ��̂ł����A���̐����I�n��т��Ă��Ȃ������̂��ꐡ�c�O�ȂƂ���ł��B�ْ�����u�r�ꂽ�̂�������܂���B

�@�[�x�i�q�̃A���[�`�F�B�����ꐡ���ꂳ��ۂ��āA���ꂪ�A���[�`�F�Ƃ����̏��������������ĂĂ����Ǝv���܂��B�A���T���u�������[�h�����ڂ������Ǝv���܂����A����������������Ă����悤�Ɏv���܂����B�ɑq�r���̃i���l�b�^�B�����Ƃ��Ă���Ȃ�̊撣��������Ă��܂������A�A���T���u���ł́A�����̖�ڂ��ʂ����Ă��܂������A�A���A���ۂ������ɂȂ�ƁA���̐L�т�����Ă��܂���ł����B���������ڂ�ł��܂��Ƃ��낪�ꐡ�c�O�ł��B

�@�{�������̃N�C�b�N���[�́A�N�C�b�N���[�v�l�̂������������\���ɕ\�����Ă����Ǝv���܂��B��������o�Ȃ̂ł��傤���A�t�@���X�^�b�t�̂Ƃ�����ŏ��ɖK�₷�鎞�A���̒J�Ԃ��������Č����āA�����ȃt�@���X�^�b�t�̊Ⴊ�����ɓB�Â��ɂȂ�A���̉��Z�̌������Ȃǂ͖ʔ����Ǝv���܂����B

�@���o���f�G�B�K���f�B�[��̉��o�́A�ǂݑւ��̖������������I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂ł����A�������A�Z���X���ǂ��B�ނ炵���ΐ��𑽗p��������ł����A����𒆐S�œ�ɕ����A�E�������K�[�^�[���ɂ���ƁA���������E�B���U�[�̃e���Y��̂قƂ�ɂ��āA4�l�̏��[������������ׂ�����Ă���A�Ƃ�����B�����ɁA�{���ɐ������e���Y���p�ӂ��Č������̂��A�C�f�B�A�ł��B�]���āA��̐����ɋl�߂�ꂽ�t�@���X�^�b�t���A�e���Y��ɓ����̂Ă�ꂽ���A�O�Y�t�@���X�^�b�t�́A�e���Y��̐��̒��łł�Ԃ������Č����܂����B���̉��o�́A���I�ɂ��f�G�Ȃ��̂ŁA����̏㉉�����Ŏ̂ĂĂ��܂��ɂ͐ɂ����ȂƎv���قǂł����B

�@�ȏ�ׂ������͂��������̂́A�w���A�I�[�P�X�g���A���o�A�̎�Ƃ������̍��������t�ł����B�{���ɏ[���������Ԃ��߂����܂����B

�u�t�@���X�^�b�t�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N10��12��

���ꗿ�FD�ȁ@2835�~�@4F�@2��56��

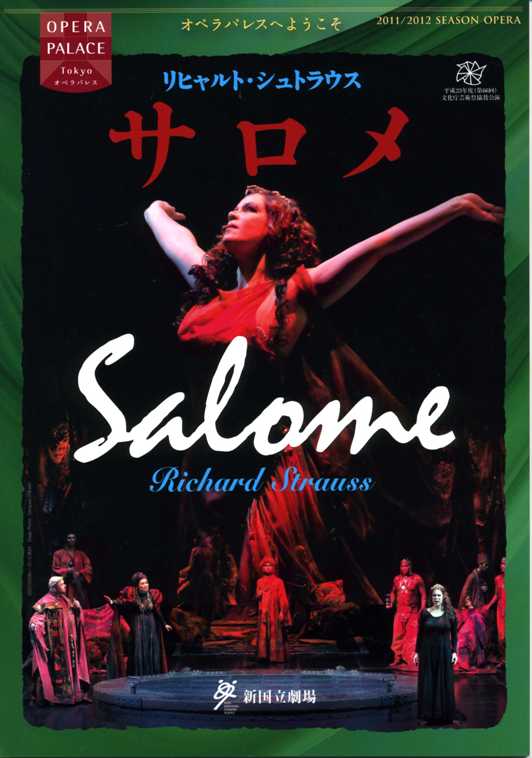

��ÁF�V��������

�I�y���P���E�����t����i�h�C�c��j�㉉

���q�����g�E�V���g���E�X��ȁu�T�����v�iSalome)

����F�I�X�J�[�E���C���h

�h�C�c��|���{�F�w�h���B�b�q�E���b�n�}��

��@��@�V��������I�y������

| �w�@�� | �F | �����t�E���@�C�P���g |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �A�E�O�X�g�E�G�t�@�[�f�B���O | |

| �ĉ����o | �F | �O�Y�@���_ | |

| ���p�E�ߑ� | �F | �C�F���N�E�c�B���}�[�}�� | |

| �U�@�t | �F | �Έ�@���q | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē� | �F | ���V�@�T |

�o����

| �T���� | �F | �G���J�E�Y���f�K���g |

| �w���f | �F | �X�R�b�g�E�}�b�N�A���X�^�[ |

| �w���f�B�A�X | �F | �n���i�E�V�����@���c |

| ���n�i�[�� | �F | �W�����E���F�[�O�i�[ |

| �i���|�[�g | �F | �]���@�N�� |

| �w���f�B�A�X�̏��� | �F | �R���@�q�q |

| �T�l�̃��_���l1 | �F | ���@���F |

| �T�l�̃��_���l2 | �F | �H�R�@�W�� |

| �T�l�̃��_���l3 | �F | ���Ή��@�� |

| �T�l�̃��_���l4 | �F | �����@�~ |

| �T�l�̃��_���l5 | �F | ���V�@�� |

| �Q�l�̃i�U���l�P | �F | ����@�O |

| �Q�l�̃i�U���l2 | �F | �H�J�@���V |

| �Q�l�̕��m1 | �F | �u���@���F |

| �Q�l�̕��m2 | �F | �Ė@���� |

| �J�b�p�h�M�A�l | �F | ���@���G |

| �z�� | �F | �F���@���� |

���z

�x��̏��ȃT����-�V��������u�T�������

�@���q�����g�E�V���g���E�X�ɂ��A���z�̃T�����́A�u�C�]���f�̐�������16�̏����v�������ł��B����^�C�g�������̂����A�G���J�E�Y���l�K���h�́A���炭30��̕����Ǝv���܂����A16�̏����A�ƌ����ϓ_����́A����܂Ŏ��������Ă����T�����̒��ł͈�ԃC���[�W���߂���������܂���B�����A�o���G�̌o��������Ȃ�ɂ���̂ł��傤�B�u���̃x�[���̗x��v�͌��\�X�}�[�g�ŐF�C������܂����B�I�y���̎�Ƃ��Ă͂��Ȃ背�x���̍����x��Ɛ\���グ�ėǂ��ł��傤�B�������A����́A�u�T�����v�Ƃ����I�y���ɒu���āA�����Ĉ������Ƃł͂���܂���B

�@�����A���B�W���A���I�ɂ́A���Ȃ舫���u�T�����v�̃C���[�W�ɋ߂��B���C�N�����Ĉ������C�N�ł����A�����ڂ͂���Ӗ����z�I�ȃT�����Ȃ̂ł����A������A���́u�C�]���f�v�ł͂���܂���B�\�v���m�E�����R�E�X�s���g�̕����Ƃ͎v���܂����A�����̂��̗̂͊�������Ȃ������ł��B���̐��ł́A�ǂ����Ă�4��16�^�̃I�[�P�X�g���ɂ͑����ł��ł��܂���B�T�����Ƃ��Ă̌`�͏o���Ă���̂ł����A���̐���I�[�P�X�g���Ɣ�r����ƁA����ς�ア�����ł��B�t�B�i�[���̃��m���[�O���A���₩�ȋ��������~�����Ƃ���ł��B�Ȃ�����ŁA�[�݂�����Ȃ����������܂����B

�@�u�T�����v�Ƃ����I�y���́A��͂�A�T�����ɐ����Ȃ��Ɣ��͂Ɍ����Ă��܂��܂��B����̏㉉�A�T�����ȊO�͊F�A���\�ǂ��̏������Ă���Ǝv�����̂ł����A�^�C�g�����̐����s�����Ă���̂�����I�ł����B�܊p�̘e���̓w�͂����̖A�̊����ł��B

�@�w���f�����̂����}�b�N�A���X�^�[�ǂ������Ǝv���܂��B���ʂ̂�����ł����A�̂����Ղ�͓T�^�I�ȃL�����N�^�[�E�e�m�[���B�w���f���̂��남�늴�����ɕ\�����Ă��܂����B�w���f�B�A�X���̂����A�n���i�E�V�������c�����ȃ��]���Ǝv���܂��B8�N�O�ɃG���_�����Ƃ����́A���݊��̏o���������ɂȂ�����ۂ�����܂����B

�@���n�i�[�����̂����W�����E���@�[�O�i�[�́A2008�N�̌����̎������n�i�[�����̂��āA���S������ꂽ��ۂ�����̂ł����A������O��Ɠ��l�A�[�݂̂���o���g���̐������͓I�ɒ��������\�ł����B

�@�]���N��̃i���|�[�g��������������Ƃ��āA�ނ̋��̋�����������̏��ŗǂ������ł��B�܂��R���q�q�̏�����A5�l�̂����܂������_���l���������\���Ǝv���܂����B

�@�w���́A�����A�i�E���X����Ă����A���E�V��������I�y������|�p�ēE�����������a�C�~�̂��߁A�����t�E���@�C�P���g�ɕύX�B���@�C�P���g�́A�h�C�c�I�y���̉��t�ɂ͒�]�̂�����ŁA���ʃX�������O�ƌ������Ƃ͂���܂���ł������A�������肵���\���̒��ɉ��y�����グ�čs���l�q��������A���\�������Ǝv���܂��B�����t�B���̉����A�u�T�����v�Ƃ������y��i�̓������l����A���������A�˂����݂̐[�����t�����ė~�����Ƃ���ł����A�^�C�g�����̐��ɍ��킹�Ă���Ƃ���A����͂Ȃ����˂���Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B

�@�ʂɌ��čs���ƁA�قƂ�ǂ̕����D�ꂽ�̏�������Ă��܂������A�w���҂��I�[�P�X�g���������Ĉ����Ƃ͎v���܂��A�y�ʋ��̃T������A��Ă����������ŁA��i�S�̂̒��肪���サ���悤�Ɏv���܂��B

�u�T�����v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2011�N10��16��

���ꗿ�FA��2000�~�@����1��

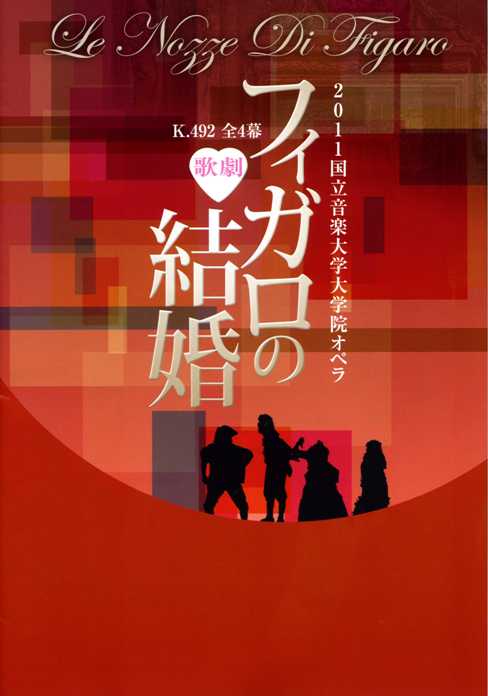

2011�������y��w��w�@�I�y��

��ÁF�������y��w

�I�y��4���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌�����iLe Nozze di Figaro)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�������y��w�u��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���c�@�Εv |  |

| �nj��y | �F | �������y��w�I�[�P�X�g�� | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | ����@�u�ہ@ | |

| ���@�� | �F | �������y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| ���@�o | �F | ���� �h�� | |

| ���@�u | �F | ��@�r�N | |

| �߁@�� | �F | ���c �x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �R�� �� | |

| �U�@�t | �F | ���� �L�� | |

| ����ē� | �F | ���R �O�B/���@��� |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | : | �I���@�� |

| �A���}���B�[���@���ݕv�l | : | ��@�C���i��2���j/����@�G�����i��3,4���j |

| �t�B�K�� | : | ���с@�[�� |

| �X�U���i | : | ���@���F�� |

| �P���r�[�m | : | ��@�ċG |

| �}���`�F���[�i | : | �����@����q |

| �h���E�o���g�� | : | ���@���� |

| �h���E�o�W���I | : | �{���@��O |

| �h���E�N���c�B�I | : | �z�q�@�D�C |

| �A���g�j�I | : | ���@�� |

| �o���o���[�i | : | ���c�@�q�� |

| �Ԗ��T | : | �c�{�@���� |

| �Ԗ��U | : | �����@�B |

���z

�O�ꂵ�ăI�[�\�h�b�N�X-2011�������y��w��w�@�I�y���u�t�B�K���̌����v���B

�@�������y��w�̑�w�@�I�y���Łu�t�B�K���̌����v�����グ���A2004�N�A2007�N�A���ɁA�ދH�Ȃ閼���ł����B���̓��̌��J�҂́A�܂��ԈႢ�Ȃ��A�w���҂ɂ���܂����B�O��̊⑺�́A�O�X��̎��ʍG�A���ɁA��ԈႦ��A�K�^�K�^�ɂȂ肩�˂Ȃ���w�@�������̃I�y�����A�s�������Ɠ����͂ł܂Ƃ߂����A���������ƈ��������Ă����܂����B����ɑ��āA����̌��c�Εv�̃A�v���[�`�́A��]���ēO�ꂵ�ăI�[�\�h�b�N�X�Ȃ��́B�Ђ�����ŁA�u�t�B�K���̌����v�ƌ�����i�́A���̂悤�ɉ��t����̂��A�Ƃł����������ȁA����Ӗ����ȏ��I�ȉ��t�������Ǝv���܂��B

�@�ܘ_�A����̏㉉�́A��w�@���ɑ��鋳��̈�ł�����A����Ȃ����A�I�[�\�h�b�N�X�ł��邱�Ƃ̕����d�v�ł��B����ɉ��o������������A���ȃJ�b�g����������A�y���ɒ����ɑS�Ȃ���������Ɖ��t����B���ꂪ�O��ɂ��邱�Ƃ͂ƂĂ��厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�������A�C��R��̒�����Ƃ��ẮA�����܂Ŋy���ɒ����ɂ���Ă��܂��ƁA���ɑދ����Ă��܂��܂����B�����b���A���y�I�ʔ��݂ɂ�����̂ł��B

�@���c�̒��f�ȃA�v���[�`�́A������������o���̖L�x�ȉ̎肽���ɂ���č��ꂽ����ł���A�����Ɗy�����������Ƃ��o�����Ǝv���܂��B�������A�y���ʂ��̂��̂�����t�̑�w�@�������̃I�y���ł�������ꂿ�Ⴄ�ƁA����A����Ȃ��B�O�q�̂Ƃ���A����̈�ƌ������ꂩ�炷��A���̔ᔻ���ُ�ŁA���c�̃A�v���[�`�̕����������̂ł��B�ł��A�O��̊⑺��A�O�X��̎��ʂ̃A�v���[�`��m���Ă��钮����ɂƂ��ẮA�����������悤�͂Ȃ������̂��A�Ǝv���Ă��܂��̂ł��ˁB

�@���āA�̎�w�ł����A���A�撣���Ă��܂����B�m���ɉ��y�I�ɂ͊y����ǂ݂��ނ̂�����t�Ȋ����ŁA�������ނ��Ă����Ɩʔ����̂ɂȁA�Ǝv�������͑��X�������̂ł����A���Ȃ��Ƃ������Ƃ������Z��A�ׂ����\��Ȃǂ́A����ׂ����̂�����܂����B

�@���Ɏ���̃t�B�K�����̏��ь[�ςƃX�U���i���̔��؍��F���������҂�����ŁA�����Ƃ����̏�����ۂɎc��܂����B���̓�l�̂҂���������́A�v���C�x�[�g�ł����l���m�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����炢�i�{�����ǂ����͒m��܂����j�ŁA�ׁX�Ƃ����Ƃ��낪�X���[�Y�ɓ����Ă����̂���ۓI�ł����B��l�Ƃ��ǂ��̂��Ă���̂ł����A��͂�A��������܂��B���тɊւ��Đ\���グ��A�ቹ���������������ƁA�����Ɣ��͂��o�邾�낤�ȂƎv���܂������A���Ɋւ��Č����A�n��������قǔ����ł͂Ȃ����̂悤�Ȃ̂ŁA�n���������Ə��ɏ�����Ɨǂ��Ǝv���܂����B�܂��A���Ɋւ��Č����A�O�����ʂ���⑫��Ȃ����������܂����B�S�̂��̂����邽�߂Ɏ�Z�[�u���Ă����̂����m��܂���B

�@���ݕv�l���̂�����l�́A�͗ʓI�ɂ͍���ł��B���ɍ���G�����͕]�����܂���B����20��̎q���A�������܂Ń��B�u���[�g�ɗ���̂����͐��낵���Ȃ��Ǝv���܂��B�P���r�[�m���̂�����؉ċG�B���ʈ����͂Ȃ��B��̃A���A������ɂ܂Ƃ߂Ă��܂������A���Z�����Ă�������������Ƃ���Ă��܂����B�������A�����ǂ܂�ł����B������𒍖ڂ�����v���X�A���t�@�������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

�@�{����O�̃o�W���I���ǂ������ł��B�L�����N�^�[�E�e�m�[���ƌ����ɂ͐����Y��߂��܂����A�t�ɑ�w�@���̎�X�����ĉ��т鍂�����f�G���Ǝv���܂����B���i�̓J�b�g������4���̃A���A����������Ɖ̂��āA�ǂ������ł��B����̈�Ԃ̎��n���A�{���������Ƃ��Ǝv���܂��B�N���c�B�I���̉z�q�D�C�������Ȃ��B�N���c�B�I�́A�ςȃ{�P���݂����ɉ̂��邱�Ƃ������̂ł����A�^�ʖڂɂ�����炯���Ƃ��낪�A�ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�����w�ł́A�A���}���B�[���@���ݖ��̌I���������̎��́B��3���̃A���A�Ȃǂ́A���ʒʂ�ɂ͉̂��Ă��Ȃ��Ƃ�����������͂��Ȃ̂ł����A�v���v������߂Ă���̂ŁA�j�]�ɂȂ�Ȃ��B�Ⴂ�̎�ɂ͂Ȃ��T���V���O������܂��B�o���g�����̂�����쌫��́A�o���g�����̂��ɂ͎�߂��銴���ł��B�o�b�\�E�u�b�t�H�͑�w�@���o������̉̎�ɂׂ͉��d������ƌ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@��������q�̃}���`�F���[�i�������͂Ȃ��̂ł����A�����J�b�g������ւ̃A���A�u���R�r�͖ĎR�r�����߁v�́A�u���X�����Ɍ��܂��Ă��炸�A�t���[�W���O���������Ⴍ���Ă���܂����B

�@����ɂ��Ă��A�{���ɃI�[�\�h�b�N�X�ł����B���S�m�[�J�b�g�ł������B14���ɊJ�n���A20���̋x�݂����āA�J�[�e���R�[�����I������̂�17��55���B���̂���܂Œ������u�t�B�K���v�̒��ł͑�����Ԓ������t�ł����B

�u�t�B�K���̌����vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

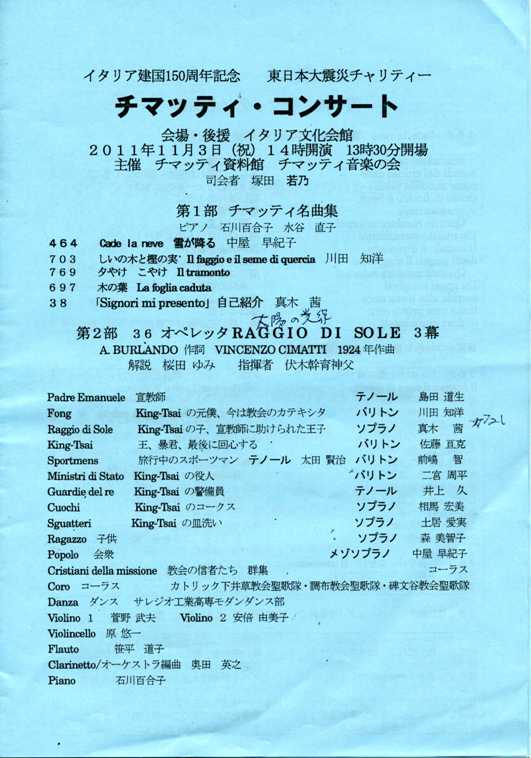

�ӏܓ��F2011�N11��3��

���ꗿ�F����

�C�^���A���N150���N�L�O�@�����{��k�Ѓ`�����e�B

�`�}�b�e�B�E�R���T�[�g

��ÁF�`�}�b�e�B������/�`�}�b�e�B���y�̉�

���F�C�^���A������فE�A�j�t�F�b���z�[�� ��i�ԍ� �薼�@ �|��^�C�g���@ �̎�@

�v���O����

��ꕔ�@�`�}�b�e�B���ȏW

�i��F�˓c�@��T

�s�A�m�F�ΐ�@�S���q

464�@�@

Cade la neve�@

�Ⴊ�~��@

�����@���I�q�i���]�\�v���m�j�@

703�@

�����̖Ɗ~�̎��@

Il faggio o il seme di quercia�@

��c�@�m�m�i�o���g���j�@

769�@

�[�₯�@���₯�@

Il tramonto�@

��c�@�m�m�i�o���g���j�@

697�@

�̗t�@

La foglia cadula�@

��c�@�m�m�i�o���g���j�@

38�@

�uSignori mi presento�v �@

�u���ȏЉ�v�@

�^�@���i�\�v���m�j�@

�I�y���b�^3���A����i�C�^���A��j�㉉

�`�}�b�e�B��ȁu���z�̌���iRaggio di sole)�i1924�N�ASavini�ԍ��F36�j

��{�FA. �u�������h

���{����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���@���� |  |

| ��ꃔ�@�C�I���� | �F | ����@���v | |

| ��@�C�I�����@ | �F�@ | ���{�@�R���q�@ | |

| �`�F�� | �F | ���@�I�� | |

| �t���[�g | �F | �����@���q | |

| �N�����l�b�g/�I�[�P�X�g���ҋ� | �F | ���c�@�p�V | |

| �s�A�m | �F | �ΐ�@�S���q | |

| ���@�� | �F | �J�g���b�N���䑐����̑��E���z����̑��E�蕶�J����̑� | |

| �_���X | �F | �T���W�I�H�ƍ��ꃂ�_���_���X�� | |

| ��@�� | �F | ���c�@��� |

�o�@��

| �G�}�k�G���_�� | : | ���c�@���� |

| �t�H���O | : | ��c�@�m�m |

| ���b�W�I�E�f�B�E�\�� | : | �^�@�� |

| �T�C�� | : | �����@�j�� |

| �X�|�[�c�}���P | : | ��c�@���� |

| �X�|�[�c�}���Q | : | �O���@�q |

| ��l | : | ��{�@���� |

| �x���� | : | ���@�v |

| �R�b�N | : | ���n�@�G�� |

| �M�� | : | �y��@���� |

| �q�� | : | �X�@���q�q |

| ��O | : | �����@���I�q |

���z

�@���Ɛ���-�`�}�b�e�B�E�R���T�[�g���B

�@���́A�`�}�b�e�B�Ƃ�����ȉƂ������炵���Ƃ������Ƃ܂ł͒m���Ă���܂����B���{�ł́A2004�N����ނ̃I�y���ł���u�א�K���V���v���㉉����Ă��܂��B�������A���̐��̂ɂ��Ă͑S���m��܂���ł����B

�@���B���c�F���b�I�E�`�}�b�e�B�i1879-1965�j�́A�C�^���A�Ő�����{�ŖS���Ȃ����T���W�I��̐鋳�t�ł��B1900�N21�̎��A�p���}���y��w�ŃR�[���X�̃f�B�v���}���Ƃ�A���̌�_�ƕ���Ŕ��m�������܂����B46��1925�N�ɗ������A���{�̃T���W�I��̔��W�̂��߂ɐs������A1965�N�ɖS���Ȃ�܂ł�40�N�ԁA���{�ɕ�炵�܂����B

�@�`�}�b�e�B�ɉ��y�̍˔\���������̂͊ԈႢ�Ȃ��悤�ŁA���U950�Ƃ��������i����Ȃ��܂����B�e���i������܂����A���̒��S�ɂȂ�̂́A���y���ƃI���g���I�̂悤�ȑ�K�͂Ȑ��y�Ȃ̂悤�ł��B�`�}�b�e�B�����ق̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA�ނ͐��U�ɃI���g���I8�ȂƁA���y����37�ȁA�~�T�Ȃ�18�Ȃ���Ȃ��A�܂�����̊e��s���̂��߂̏��i��̂𑽐���Ȃ��Ă��܂��B�ނ́A�z�������̍ۂɂ́A�����ō�Ȃ�����i���̏�����̂���ł������悤�ł��B

�@�������A��K�͂ȉ��y��i�ł����Ă��A���t�����@��́A�T���W�I��̓��������ł��������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��悤�ł��B37�Ȃ̉��y���ɂ��Ă��A���{�ō�Ȃ��ꂽ��i�����Ȃ��Ȃ��̂ł����A�u�א�K���V���v�́A1940�N����O���ő����t����Ă���悤�ł����A����ȊO�̍�i�́A�u�x�q�Z�q��v�A�u���Ⴊ���炨�t�v�Ƃ�������O�������āA���z�̃T���W�I�_�w�Z�̒��ň�����t���ꂽ�A�ƌ������̂��قƂ�ǂ̂悤�ł��B

�@���������`�}�b�e�B�̗�������O�ɍ�Ȃ��ꂽ�I�y���b�^���㉉����ƌ����̂ŁA�o�����Ă܂���܂����B

�@�O���́A�`�}�b�e�B�̏��i���O�l�̉̎肪�̂��܂����B���̒��Œ������̂́A���{��̊w�K�̂��߂ɓ��{��̎��ɍ�Ȃ������Ƃ����O�ȁB�ǂ���ȒP�ȍ�i�ł����A�@�������\�ɑS���o�Ă��Ȃ��̂ŁA���ꂪ�����������f�B�E���[�J�[�Ƃ��Ẵ`�}�b�e�B�̓������o�Ă���Ǝv���܂����B���Ɉ�ԒZ���u�[�₯���₯�v���ǂ��Ǝv���܂����B

�@�㔼�̃I�y���b�^�uRaggio di

sole�v�͓��{���ɂ���u���z�̌��v�B1924�N�A�����O�̃C�^���A�ō�Ȃ���A���{�ʼn��t���ꂽ�͍̂��߂Ă̂��ƂɂȂ�܂��B����͒����̃J�\���b�N�鋳�n�ł��̂ŁA�ނ̓��m�w��������Ȃ�Ɍ�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@��i�́A�\�s�ȉ��l�̂Ƃ��납��A���̂����ׂ����q��A�ꋎ��A�鋳�t�̋���ň�Ă��܂��B���l�͉��q�������邽�߂Ɍ�H�ɕ������ċ���ɏo�����A���q�ƍĉ�܂��B���l�͉��q��A��߂��A���q�����ǂ킩�����鋳�t�₵���ׂ����Y�ɂ��悤�Ǝv���܂����A���q���|����鋳�t�̌��t�Ő_��M����悤�ɂȂ�߂ł����߂ł����A�Ƃ����A�@���ɂ��鋳�t����Ȃ����������L���������i�Ȃ̂ł����A���̃��C���̂��b�ƒ��ڊW���Ȃ��e�������̉̂ɁA�y�������̂���������܂����B

�@���ɗ��s���̃A�����J�l�̃X�|�[�c�}�����̂��y���Ȑ����I�y�ȁA�u�X�|�[�c�}���̉́v�A�u�J�~�\���̉́v�����Ɋy�����A�ǂ����̂ł����B�܂��A�u�R�b�N�ƎM�̓�d���v���y���������܂����B��l�̃X�|�[�c�}�����́A�u�J�~�\���̉́v�̕����A���y�ɗǂ�����Ă��ďG��ł����B

�@���t�́A�����ɐ\���グ��A�w�|��ɖт̐������悤�Ȃ��́A�Ƃ����Ƃ���B�u���t��`���v�ƌ����Ȃ���A�ςɉ��Z����ꂽ�̂��A���܂�ǂ��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B�̏��Ɋւ��Đ\���グ��A�C�^���A���̂̊��ɂ́A�S�̓I�ɐ��ʂ��s�����Ă��銴���ŁA������Ȃ������ł��B���c�����������A�����ߋ��ɒ��������Ƃ̂���̎�ł����A���c�����ɗǂ��Ƃ��������͂��܂���ł����B���̑��̉̎�̒��ł́A��c�m�m����r�I�悭�A�܂��A��l���̓�{�������A�������イ�Ԃ�łĂ����Ƃ����_�Ō��\�ł����B

�@���̍�i�́A�����̉ʂ������������ɑ傫���̂ł����A�O���͂��̍������ǂ�����܂���ł����B���ꂼ�ꂪ��T��ʼn̂��Ă��銴���ŁA���y���O�ɏo�Ȃ��������������B�w���҂ɂ���肪����̂�������܂���B�w���҂̕��́A�_���Ń`�}�b�e�B�̌O���ڎ��A�ƌ������Ƃł����A�w���҂Ƃ��ĉ��y�S�̂�������͍͂���̊��������܂����B����ł��A�㔼�͂���Ȃ�ɉ��y�������悤�ɂȂ�A���̍�i�̎����邳���\���ł���悤�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@

�@�T���W�I����̊w���̗x������͔���Ȃ��B���_���_���X�ƌ������Ƃł����A���y�ɍ���Ȃ����ƒ������B�����c�̃e���|�Ői��ł��鉹�y�ɁA�X�g���[�g�_���X�̂悤�ȐU����͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�u�`�}�b�e�B�E�R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N11��11��

���ꗿ�FB���@5000�~�@1FQ��6�ԁ@

��ÁF�k�敶���U�����c/�k��

�k�Ƃ҂����ۉ��y��2011

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉/�R���T�[�g�`��

���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�K.588�iCosì fan tutte)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�k�Ƃ҂�������z�[��

|

�w�@�� |

�F |

���_�ˁ@�� |

|

|

�nj��y |

�F |

���E�|���A�[�h |

|

|

���@�� |

�F |

�k�斯���������c |

|

|

�����w�� |

�F |

�����@�[�� |

|

|

�߁@���@ |

�F�@ |

�L���@�z�q�@ |

�o�@��

| �t�B�I���e�B���[�W | �F | �X�@���G |

| �h���x�b�� | �F | ���x���^�E�}���� |

| �t�F�����h | �F | �N�c�@�� |

| �O���G���� | �F | ��R�@��� |

| �f�X�s�[�i | �F | �����@�O�q |

| �h���E�A���t�H���\ | �F | �t�����B�I�E�x�b�e�B�[�j |

���@�z

�Êy�I�[�P�X�g�����t�̈Ӗ�-�k�Ƃ҂����ۉ��y��2011�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v��

�@�����ŏ��ɌÊy��̉��̐�������̂́A1980�N�Ƀz�O�E�b�h���蕺�̃A�J�f�~�[�E�I�u�E�G���V�F���g�~���[�W�b�N�ƃ��B���@���f�B�́u�l�G��^�������b�c�����̂��ŏ��ł����B���̂Ƃ��́A�{���ɏՌ��ł����B�����e���|���A����܂Œ����Ă����u�l�G�v�Ƃ͑S����������̂���������ł��B���ꂩ��A���̓I�[�Z���e�B�b�N�ȉ��t�ɑ����̂߂肱�݂܂��āA�z�O�E�b�h��s�m�b�N�A���邢�̓m�����g���Ƃ������w���҂̂b�c�𐏕��������݂܂����B

�@���ꂩ��30�N�A���͓��{�����ł��Êy��ɂ�鉉�t��́A�������ʂɂȂ�A�I�y���ł��o���b�N�E�I�y���Ȃǂ͓��R�̂悤�ɁA�Êy��ɂ�锺�t�ʼn��t�����悤�ɂȂ�܂����B�������A���[�c�@���g�̃I�y�����Êy�픺�t�ʼn��t����Ƃ����̂́A���܂蕷���܂���B�ܘ_�C�O�܂Ŗڂ�������Α�������̂ł��傤���A���̂悤�Ȃb�c���o�Ă���̂������Ă͂���܂����A���{�Łu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���A�Êy�픺�t�őS�ȉ��t���ꂽ�̂́A�������߂Ă̂��Ƃł��B���ꂾ���ɁA�l���������邱�Ƃ̑������t��ł����B

�@�܂��A�S�̂Ƃ��Ă̏o���́A���Ȃ荂���x���̉��t������Ǝv���܂��B���_�˗��̃I�[�P�X�g���̃R���g���[�����悭�A�s���I�h�y��炵���������Ă��邯��ǂ���s�ȉ����Ō�܂ŕ���邱�Ƃ͂���܂���ł����B����ɂ��Ă��A�NJy��n�̉����ǂ���f���炵���B�t���[�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�A�g�����y�b�g�A�ǂ�����F�������I�ŁA�̂ƍ�����ƁA���i�����Ă���u�R�W�v�Ƃ́A�ꖡ����������ɒ�������̂��ʔ����v���܂����B

�@�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�́A���܂�ׂ��ׂ��������t�͂���ɂ�����i���Ƃ͎v���܂����A����̂悤�ȃI�[�P�X�g���̓������������A����ł��Čy�₩�ȉ��t�������ƁA���[�c�@���g�́u����݁v�Ƃ������Ƃ���Ɉӎ����Ă��܂��܂��B�S�̓I�ɕ������悤�ȃ��Y�������A�u���[�c�@���g�炵���v����ɋ������Ă���悤�Ɏv���܂����B���y������R�Ȃ���m�����B�����[�g�t�@�ɂ�鉉�t�ŁA�������I�[�P�X�g���̓����x���グ��ꏕ�ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂����B

�@�̎�w�����̊�Ԃ�ł�����A���R�������ł����B�������A�F�X�ȓ_�ŋC�ɂȂ����Ƃ��������܂��B

�@�X���G�̃t�B�I���f�B���[�W�B�Z�p�I�Ȃ��Ƃ�����\���グ����A�����\���グ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B���������Y�������A�l���������ė��h�ɉ̂��Ă���B�Ⴆ�A�d���ɂ�����|�W�V���j���O��Ƃ��Ă��A�d���҂Ƃ̃o�����X����肭���āA��������i�ƋP���Ƃ���ȂǁA�u��肢�Ȃ��v�Ǝv���Ă��܂��܂��B�ł��A�X�̃t�B�I���f�B���[�W�A���ɂ͏��Ȃ��炸��a��������܂����B

�@�X���G�����x���������ŁA�ޏ��̈�ԗǍD�Ȗʂ́A�Ⴆ�A�w���f���̃A���A���Ƃ��Ɋ������܂��B�O��I�ɃR���g���[�����A�j�̌���ʂ��悤�ȃ|�C���g���Ղ��������Ȑ��́A���ɔޏ������ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����悤�Ȃ��̂ŁA���x�����S�����o��������܂��B����A�ޏ��́u���[�b�^�v��u�A�f�[���v�́A�ܘ_���Ȃ̂ł����A���ʂ̃R���g���[�������āA�l���������āA�w���f�����̂����̂悤�ɂ͐����ł͂���܂���B�ܘ_�A����͂���ō\��Ȃ��̂ł����A�u�t�B�I���f�B���[�W�v�ɂȂ�ƈꐡ�Ⴄ�l�ȋC������̂ł��B

�@�v����ɁA����s���I�h�y��̔��t�Łu�t�B�I���f�B���[�W�v���������ȏ�A�w���f�����̂��悤�ɉ̂��ė~�����Ǝv�����̂ł��B�ܘ_�w���f���ƃ��[�c�@���g�͎�����Ⴂ�܂����A�܂��A�t�B�I���f�B���[�W�ɗ^����ꂽ��̃A���A�͒������A��̃g�[���ʼn̂��̂͋ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͂悭������܂��B����ł����̓�̃A���A���A�I�y���Z���A�̃A���A�̃p���f�B�ł��邱�Ƃ܂���ƁA���������g�[�������낦�āA�X�̓��ӂȌÓT������������̂��������Ă���������A�����Ƒf���炵�������̂ɁA�Ǝv���Ă��܂��̂ł��B

�@�h���x�b�����̂�ꂽ�}�����B������͗ǂ������ł��B�������y���ɐL�т܂����A�ቹ�����Ă����B��ꖋ�̋X�����A���A�́A�Êy��̃X�b�Ə����鉹�F�Ɣޏ��̋X�����\���Ƃ��A�Ԃ��荇���Ă��܂��āA�S�̓I�ɃS�c�S�c�Ɛ��ۂ�^���܂������A��̃A���A�́A�ƂĂ������ȐF�C������������̂ŁA�����Ԃ錋�\�ł����B�d���̃o�����X���ǂ��͔̂ޏ����X�Ɠ��l�ŁA�]���āA�X�ƃ}�����̓�d���͖{���ɑf�G�Ȃ��̂ł����BBrava�ł��B

�@�N�c���̃t�F�����h�B�t�F�����h�ƌ����A�N�c�̓�������̈�ł�����A�ܘ_���ȏ�̉̂����Ă���܂����B�������A���̔����������������X�b�Ɣ����ė~�����ł���Ƃ��A�A�ɐ����l�܂��������������A�Ƃ��F���ׂȂƂ���Ȃ̂ł����A�ׂ����~�X���ڗ����C�ɂȂ�܂����B���������ׂ��ȂƂ��낪������Ă���A�����Ƒf���炵���t�F�����h�ɂȂ��Ă����̂ɁA�Ǝv���ƈꐡ�c�O�ł��B

�@��R���̃O���G�����B���\�ł����B���Ɏ��o���g�������̂��Ƃ͂���܂��B���y�����������ꖡ���X�p�b�Ƃ��Ă���Ƃ��낪�ǂ��Ǝv���܂����B

�@�����O�q�̃f�X�s�[�i�B�͂܂���ł��B����̓��{�l�����o�[�̒��ł́A��Ԃ̃x�e�����ł����A�������������ɂ͂܂��Ă��܂��B�̏��̏�肳�͏�̂��Ƃł����A��҂���ؐl�ɉ������Ƃ��̃R�~�J���ȕ\�����A�������Ɛ\���グ��ׂ��ł��傤�B�u���{��̃X�[�u���b�g�v�ƌĂ�Ē����ł����A�����A���̏̍��͕ԏサ�Ȃ��ėǂ��Ǝv���܂����B

�@�x�b�e�B�[�j�̃h���E�A���t�H���]�B���݊��̂���h���E�A���t�@���]�ł����B�k�Ƃ҂����ۉ��y�Ղł͏�A�̃o�b�\�E�u�b�t�H�ŁA��z�����\���͂�������������ł����A����́A�����������������\���ł��悩�����̂��ȁA�Ǝv������������܂����B�ܘ_�A���h�ȃA���t�H���]���������Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�@�ȏ�A���ɒ����ׂ��Ƃ��낪�����A�܂�����܂Œ����Ă����u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�Ƃ͈ꕗ�قȂ������t�ŁA���S�����܂������A���������Ă܂����B�S�̓I�ɂ́A���[�c�@���g�̖��x�����Ă������Ƃ���ԗǂ��������Ƃ��Ǝv���܂��B���������v���������_�˗���Bravo������܂��傤�B

�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2011�N11��13��

���ꗿ�FC��4000�~�@2�KG��41��

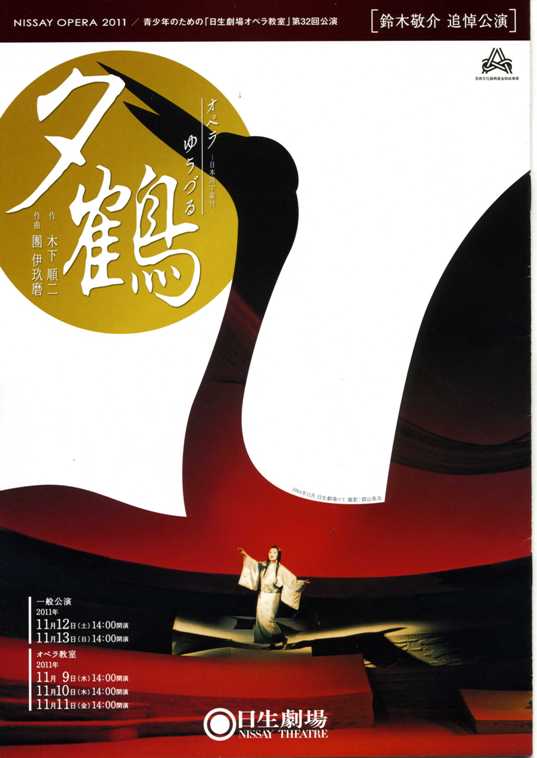

NISSAY OPERA

2011/���N�̂��߂́u��������I�y�������v��32�����

[��،h��@�Ǔ�����]

��ÁF��������y���v���c�@�l�j�b�Z�C�����U�����c�z

�I�y��1���A���{�ꎚ���t����i���{��j�㉉

���ɋ薁��ȁu�[�ߣ

��F�؉�����

���F��������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@���� |  |

| �nj��y | �F | �ǔ����{�����y�c | |

| �������� | �F | �p�s�[�R�[���X�N���u | |

| ���������w�� | �F | ���R�@�^�I�q | |

| ���@�o | �F | ��@�h�� | |

| �ĉ����o�@ | �F�@ | �ђˁ@�㐶�@ | |

| ���@�p | �F | ��с@���� | |

| �߁@�� | �F | �n�Ӂ@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | �g��@���Y | |

| �`�[�t���y�X�^�b�t | �F | �����@�e�q | |

| ����ē� | �F | ���I�@�N�� |

�o�@��

| �� | : | �c�Ӂ@�ʉ� |

| �^�Ђ傤 | : | ��Ԓm�@�o |

| �^�� | : | �R�@�M |

| �y�� | : | �R���@�_�i |

���z

������ƍ��グ��Ƃ�������-NISSAY OPERA 2011�u�[�߁v���B

�@�ꌾ�Ő\���グ��A���h�ȉ��t�������Ǝv���܂��B�u�[�߁v�ƌ�����i�̎��A�{���I�ȏd�����������ꂽ���t�ł����B���̈Ӗ��ŁA����̌��J�҂́A�w���҂̉�����܂����ɋ����Ȃ�������܂���B����́A�u�[�߁v�ƌ�����i���A���b���ނɂ������[�J���E�I�y���ł���Ƃ����\�ʓI�ȗ����̑O�ɁA���[�O�i�[�ȍ~�̐��m�I�y���̓`���̒��ɑ��݂����i�ł���A�Ƃ����R���Z�v�g�ō�i�Ɍ��������悤�Ɏv���܂��B

�@���̂��߁A����̉��y�Â���́A�ӊO�Ƀh���}�e�B�b�N�Ȗ��t���̔Z���Ȏw���ɂȂ��Ă��܂����B�ǔ����{�����y�c�����������������ɗǂ������Ă���A�I�[�P�X�g�������X�������Ă��܂����B�t���[�g�A�I�[�{�G�ƌ������؊ǐw�̊����ɖڂ������܂��B�@�����āA�I�[�P�X�g���͗B�h���}�e�B�b�N�ł͂Ȃ��A���̗}�����I�n�����Ă���A�����ɂ���܂Ƃ܂�����������鉉�t�ł����B���ʂƂ��āA�u�[�߁v�Ƃ�����i���A���{�̖��b���Ɛ��m�̌��Ƃ̌����ȗZ���Ƃ��Đ������Ă��邱�Ƃ��A�������������鉉�t�ɂȂ�܂����B

�@�̎肽���́A�j���w�����ꂼ��̓����������ɕ`�������Ă��āA�ǍD�B

�@��Ԓm�o�̗^�Ђ傤�́A�r����ӏ��A�̎�������ŁA�l�܂肻���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��낪�������̂ł����A����ȊO�͖{���Ɍ����ȉ̏��B�̏������m�ł���ƌ����͖̂ܘ_�̂��Ƃł����A���̃g�[�����A�����݂������āA�^�Ђ傤�̂��l�悵�ł͂��邯��ǂ��A���������Ă���C�����͂���ɂ������Ȃ��A�Ƃ������͋C�����ɏ��ɕ\�����Ă���܂����B���t�������Ȃ��Ƃ����L�ł��܂��B�����āA���̌��t�͗B�����Ȃ����ł͂Ȃ��A���y�̗���̒��ɏ��Ɏ��܂�`�Ŗ����ł��邱�Ƃ����ɗǂ������Ǝv���܂����BBravo�ł��B

�@�R�M�ƎR���_�i�̉^���Ƒy�ǂ��A���ꂼ��̖������ʂ����A���h�ȉ̂ł����B�y�ǂ̋��~���̕\���A�^���̈���������l�q�̕\���ȂǁA���ꂼ�ꌋ�\�ł����B�����������̂ł����A�R���A�R�����A�̎��ׂ͍����Ƃ���܂ŁA�����Ƃ������蓯���ɉ̂��Ă���܂������A�܂������ɞB�����͑S���������Ȃ����̂ł����B���ʂƂ��āA�^�Ђ傤�A�^���A�y�ǂ̎O�l�̓������A�o�����X�ǂ����������鉉�t�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@����̂����̂����c�Ӎʉ��B�D���ł����B�����A�j���w�Ɣ�r����ƁA���m�̌��ɑ���w�����������������������܂��B�Ⴆ�A���̉̂���A���A�u���̈������^�Ђ傤�v�������Ⴞ�Ǝv���̂ł����A�������s���ƐL�тċ����B����͖ܘ_�f���炵�����Ƃł��B�������A���̋��������́A���b���Ƃ��āu���v��������O�ɁA�c�Ӎʉ��Ƃ�����l�̉̎�������Ă��܂��̂ł��B���ȉ̂��Ƃ͎v���̂ł����A�I�y���S�̂̓������炷��A�����ЂƂH�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�����u���v�͒߂̉��g�ł���A�v����Ɂu���̂̂��v�ł��B���̈ӎ��͊�{�ɂ͂������̂��낤�Ƃ͎v���܂��B�����A���ꂪ�ޏ��̉̏��E���Z�̃g�[���Ƃ��Ă܂Ƃߐ�Ȃ������A�ƌ������������܂����B

�@�p�s�[�R�[���X�N���u�̎q�������B�ǂ������ł����B������́A�u�[�߁v�����b�I�ł��邱�Ƃ������̂ɓI�m�ɖ������Ă����Ǝv���܂��B

�@����̌����́A�{�N8���ɖS���Ȃ������o�Ƃ̗�،h��ɑ���Ǔ������Ɩ��ł���Ă��܂����B���̈ӎ��͏o���ґS�̂ɐZ�����Ă����̂ł��傤�B�S�̂Ƃ��ẮA�ׂ����Ƃ���܂ł��������肱�܂ꂽ���h�Ȃ��̂ł����B�ǂ�����������Ă����������A�Ǝv���܂��B

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||