�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�R�N�i���̂Q�j�ڎ�

| �̋��ւ̃T�[�r�X���_�@ | 2013�N3��3���@ | ����s��������u���y�����̉Ԃ��炩�����v�`����q���e�m�[���g�[�N�R���T�[�g���@ |

| �撣��A�n��I�y���@ | 2013�N3��10���@ | �{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B��4������u�T���h�������v���@ |

| �Ȃ���ă��B�I���b�^�@�@ | 2013�N3��16���@ | ��18��m���A�J�f�~�[�R���T�[�g�u�֕P�v�i���t��`���j���@�@ |

| ���o�Ɖ��y�Ƃ̌q������@ | 2013�N3��23���@ | �_�ސ쌧���z�[���u�֕P�v���@ |

| �A�̋����͎���B���@�@ | 2013�N3��24���@ | �V��������u�A�C�[�_�v���@�@ |

| �w���̂悤�ɂ͒����Ȃ��@ | 2013�N4��4���@ | �������y��w�R���T�[�g�u���y�̏�M�A���y�ւ̏�M�v���@ |

| �f�G�ȓ��j���@�@ | 2013�N4��7���@ | �X�e�[�W�h���X�T�����u�u�����V���l�[�W���v�u�t���̑��蕨�v���@�@ |

| �S���{�l�L���X�g�����@ | 2013�N4��21���@ | �V��������u���J�v���@ |

| �����̏d�v���@�@ | 2013�N4��27���@ | ����ԃI�y��Vol.36�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v���@�@ |

| ���ɕ�����@ | 2013�N4��28���@ | �]���I�y���u�A���h���A�E�V�F�j�G�v���@ |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

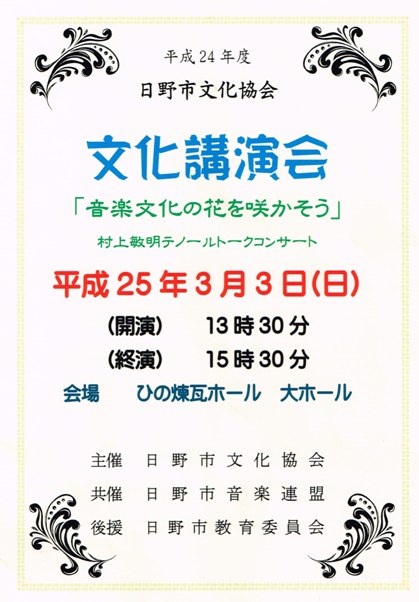

�ӏܓ��F2013�N3��3��

���ꗿ�F38��5�ԁ@1000�~

��ÁF����s��������

����24�N�x���앶��������u����

�u���y�����̉Ԃ��炩�����v

����q���e�m�[���g�[�N�R���T�[�g

���F�Ђ̗����z�[���@��z�[��

�o����

| �e�m�[�� | �F | ����@�q�� |

|

| �s�A�m���t | �F | �y���@���� |

�v���O����

| �@ |

�쎌�ҁ@ |

��ȉƁ@ |

��i/�̋Ȗ��@ |

| �P�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u���ʕ�����v���O�t��(�s�A�m�Ƒt�j�ƃ��b�J���h�̃A���A�u�Ăєޏ��ɉ��v | |

| 2�@ | �@ | �h�j�[�b�e�B�@ | �̌��u���E�t�@���H���[�^�v���t�F���i���h�̃A���A�u�V�g�̂悤�ȉ����v�@ |

| 3�@ | �}�X�J�[�j | �̌��u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v����ԑt��(�s�A�m�Ƒt�j) | |

| 4�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�X�J�v����J���@���h�b�V�̃A���A�u���͌���ʁv | |

| 5�@ | �v�b�`�[�j | �̌��u�g�D�[�����h�b�g�v���J���t�̃A���A�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv | |

|

�x�e |

|||

| 6�@ | �W�����o�b�e�B�X�^�E�f�E�N���e�B�X�@ | �G���l�X�g�E�f�E�N���e�B�X�@ | �A��\�����g�� |

| 7�@ | �R�����t�F�b�� | �J���f�B�����@ | ��Ȃ��S(�J�^���E�J�^���j�@ |

| 8�@ | �J�v�b�� | �J�v�A�@ | �I�|�E�\���E�~�I |

| 9�@ | �@ | �O���i�h�X�@ | 12�̃X�y�C������ ��5�� �z�Z���u�A���_���[�T�v�i�s�A�m�Ƒt�j�@ |

| 10�@ | �k���@���H�@ | �R�c�@�k⩁@ | ���̓��@ |

| 11 | ���@���@ | ���с@�G�Y�@ | ���t�� |

| 12�@ | �t���@���Ɓ@ | �O�c�@�j�P�@ | �݂�Ȃ̂��� |

| 13�@ | �����@�� | �����@���@ | ���W�W�@ |

|

�A���R�[�� |

|||

| 14�@ | �͖� �i �@ | ����@�k���@ | �悩���� |

| 15 | �����@ | �����@ | �O���i�_ |

| 16 | �J���@�V�i�@ | �J���@�V�i�@ | ��@ |

| 17 | �J�v�b�� | �J�v�A�@ | �I�|�E�\���E�~�I |

���@�z

�̋��ւ̃T�[�r�X���_-����s��������u���y�����̉Ԃ��炩�����v�`����q���e�m�[���g�[�N�R���T�[�g�`��

�@�����s����s�́A�n��s�����A���N�O�u�Y�p�����̌O�钬�v���X���[�K���Ɍf���A�����I�ȓ��e��x���͂Ƃ������A�s���Q���̕���������i�߂ė����o�܂�����܂��B���̊����̒��S�́A�s���̕��������c�̘̂A����ł���u����s��������v�ŁA��������͖��N�u�����u����v���s���Ă��܂����B�Ⴆ��N�́A�u�����̖��킢�v�ȂǂƂ�������ł̍u����J����Ă����悤�ł��B�ŁA�{�N�́A����s�o�g�̃e�m�[���̎�E����q���ɔ��H�̖�������悤�ł��B����ł���A�\���ȏW�q�\�͂����邾�낤�A�Ƃ������Ƃ��������̂�������܂���B

�@�Ƃ͂����A����q�����u�u���v�����̂͂��܂莗����Ȃ��A�Ƃ��{�l���v���Ă����̂ł��傤�ˁB�^�C�g�������u�����u����v�ł������A�u���y�����̉Ԃ��炩�����v�Ƃ����^�C�g���̌��A���ۂɍs��ꂽ�̂́A����̃R���T�[�g�ł����B�s�A�m�Ƒt���Ƃ���ǂ���ɂ͂��݂Ȃ���̑S17�ȁA�Ȃ��Ȃ��y���߂�R���T�[�g�ł����B

�@�S�̂Ƃ��ẮA�㔼�ɂȂ�Ȃ�قǐ���オ��A����̒��q���オ�����ȁA�Ƃ��������ł܂Ƃ܂�܂����B

�@�O���̓I�y���A���A�B�ŏ��́u���ʕ�����v�̃A���A�͐������������قŒ���������ł����A����������Ă��āA���̎��̐������炷��ƁA����̊����ł��B���́u�t�@���H���[�^�v�̃A���A���L�т₩���Ɍ����Ă��āA��N��������ʼn̂������̑f�G�ȉ̐���m���Ă�����̂Ƃ��ẮA������Ȃ����c��܂����B���̓�ȂɊւ��Ă̓s�A�m���t���d���A�����́u����͒��q�������ȁv�A�Ǝv�킸�ɂ͂����܂���ł����B

�@�u�J���@�����A���X�e�B�J�[�i�v�ԑt�Ȃ�����ł́A�I�y���A���A�̌㔼�͏������Ē����Ă��܂����B�u���͌���ʁv�͂Ȃ��Ȃ��̖����B�Ƃ͂����A����̒��q�̗ǂ����Ɣ�r����܂��{���q�Ƃ͌����Ȃ����̂������Ǝv���܂��B�悤�₭�G���W�����������������ȁA�Ǝv�����̂́u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv����ł��B����͔ނ̂����ӂ̈�ȂŁA����܂ł����x�ƂȂ��u���Ă���܂����A����̗ǂ��ł����₩�ŏ�M�I�ȍ������Ă悩�����Ǝv���܂����B

�@�㔼�͂��Ȃ胊���b�N�X�����l�q�ŁA�܂���i�̉̏��������O���قǓ���͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�ˁB�̂̒��q���ǂ�ǂ�オ���Ă����C�����܂��B�u�A��A�\�����g�ցv��u�J�^���E�J�^���v�̂悤�ȃJ���c�H�[�l�͗��ɒ����f�����܂��B���Ȃ݂Ɂu�I�[�E�\���E�~�I�v�́A���q����ɉ̎���z���ĉ̂킹�悤�Ƃ������́B������������1000�l������オ��̂͌��\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�㔼�̌㔼�͓��{�̉̋ȂƉ̗w�ȁB�u���̓��v��u���t���v�͌��\���Ǝv���̂ł����A�|�s�����[���y��̗w�Ȃ́A�����̃e�m�[���̎肪�̂��ׂ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂����B����Ȃ�ɗ��h�ł����A�Ⴆ�A����Ђ肪�̂����u���W�W�v�̎���͑���q���ɂ͏o���Ȃ��B���Ǒ���߂ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA����Ђ�̋��n�Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɍs���Ă���悤�Ɏv���܂����B���͔���Ђ�̃t�@���ł����ł�����܂��A����q�����āA�ޏ�����̎肾�����ȁA�Ƃ����������������܂����B

�@�Ƃ͂����A����q���̌̋��ɑ���T�[�r�X���_�͐������̂�����܂����B���ɁA�A���R�[���̍Ō�ɉ̂����u�I�[�E�\���E�~�I�v�́A���䂩��~��āA�q�Ȃʼn̂��Ȃ���������Ƃ����p�t�H�[�}���X�������Ă���܂����B�r���͑���o���A���������܂�������ǂ��A���̊ϋq�ɑ���T�[�r�X���_�͊ϋq������オ��̂ɁA��ϗL�Ӌ`�ł����B

�u����q���e�m�[���g�[�N�R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N3��10��

���ꗿ�F�S���R�ȁ@4000�~

��ÁF�{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B

���ÁF���v���c�@�l�{�������U�����c

�{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B�@��4�����

�S�S���A���{��㉉

�}�X�l��ȁu�T���h��������iCendrillon)

����F�V�������E�y���[

��{�F�A�����E�J�C��

���{��F�잊�N��

���F�{���̐X�|�p����@�ӂ邳�ƃz�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���X�@�C |  �@ �@ |

| �A���T���u�� | �F | �Z���R�o�J���e�b�g�i���y�l�d�t�j | |

| �s�A�m�@ | �F�@ | ����@�ĕ��@ | |

| ���@���@ | �F�@ | �G�A�t���g�����c | |

| ���@�o | �F | ���V�@�T�� | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �O�ց@�O�Y | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | ����@�Ȃ��� | |

| �o���G�w���@ | �F�@ | �n�Ӂ@��q�@ | |

| �o���G�@ | �F�@ | �n�ӈ�q�o���G�X�^�W�I�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �䊡�@�|�m |

�o�@��

| �V���f���� | �F�@ | ���R�@���q |

| ���q | �F�@ | �����@�t�� |

| �� | �F�@ | ���ԁ@�q�O |

| �A���e�B�G�[���v�l�i�p��j | �F�@ | ���@�T�I�q |

| �m�G�~�i�o�j | �F�@ | �ɓ��@�M�b |

| �h���e�i���j | �F�@ | �Ëv��@���q |

| ���� | �F�@ | ���V�@�� |

| �d�� | �F�@ | ��{�@�h�q |

| ����P | �F�@ | ���c�@�q�� |

| ����Q | �F�@ | ���c�@�� |

| ����R | �F�@ | ���V�@���� |

| ����S | �F�@ | �c���@�C�G |

| ����T | �F�@ | �꞊�@�^�юq |

| ����U | �F�@ | ��@�G�� |

| �w�����h | �F�@ | �{��@���� |

���z

�撣��A�n��I�y��-�{���~���[�W�b�N�\�T�C�F�e�B�u�T���h�������v���B

�@�u�V���f�����v������ނɂ����I�y���́A���Ȃ菑����Ă���悤�ł����A�L���Ȃ̂̓��b�V�[�j�ƃ}�X�l�̓��i�ł��B���̒��ŁA���b�V�[�j�̍�i�̓I�y���E�u�b�t�@�̘g�g�݂ŏ�����Ă��邽�߂ɁA�I�y�������̉��ς����Ȃ肳��Ă��܂����A�}�X�l�̃I�y���́A���b�V�[�j���������ƃy���[�̌���ɒ����ł��B�����͐\���グ�Ă��A���b�ƃI�y���Ƃł͑S�R�Ⴄ�Ƃ��낪����������܂��B

�@��Ԃ̈Ⴂ�͓o��l���ɖ��O������Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�y���[�̍�i���A�O�����̓��b����l�����u�D���Ԃ�v�ƌĂ�Ă������Ƃ͏�����Ă��Ă��A���̖{���ɂ��Ă͑S�������܂���B��l�̈Ӓn���̎o�ɂ��Ă��A�ʏ�͈Ӓn���Ȍp�o�Ƃ��ċL��������Ă��܂��B���̋L�����͕ʂɃO������y���[�̓����ł͂Ȃ��A���Ƃ��b��ʂ������ł��B���{�̘̐b�����Ă����ł���ˁB�����Y��Y�����Y�͌ŗL�����ł͂Ȃ��A�j�b�N�l�[���ł����A��O�͋����Y���炢���B

�@�Ƃ��낪�A���b�V�[�j�́u�`�F�l�����g���v�ɂ��Ă��A�}�X�l�́u�T���h�������v�ɂ��Ă��A�V���f�����ɂ���l�̌p�o�ɂ��Ă����O������B���b�V�[�j�̏ꍇ�́A��l�����A���W�F���[�i�œ�l�̎o�̓N�������_�ƃf�B�[�Y�x�B����̃T���h�������̓����V�F�b�g���{���ŁA��l�̎o�̓m�G�~�ƃh���e�A�Ӓn���Ȍp��̖��O�����ăA���e�B�G�[���v�l�Ɩ��O�����Ă���B���O���t���ƁA�L�������ꂽ��ʂ���A���������Ă���B�ܘ_�A���̌��́A�Ӓn���Ȍp��ƈӒn���Ȏo�Ƃ�����{�I�Șg�͒������Ȃ��ɂ���A���݊��������Ƃ�������̂��Ǝv���܂��B

�@���̓_�ɂ����āA����̖��T�I�q�ɂ��A���e�B�G�[���v�l�ƈɓ��M�b�A�Ëv�䖾�q�ɂ���l�̎o�́A�ʔ����L�����N�^�[��g�ݗ��ĂāA�\���ȑ��݊�������܂����B���Ƃɖ��̕�e�́A�������ɉ������Ƃ��낪����܂������A���ቹ���͈��肵�Ă��āA���̒ʂ���悭���h�B���X�Ƃ����O���ړI���Z���f�G�Ŗʔ��������Ǝv���܂��B��l�̎o������{�I�ɃA���T���u���I�Q���ɂ��ւ�炸�A�^�C�~���O�E�o�����X���▭�ŁA��肳��������������̂ł悩�����Ǝv���܂����B

�@���R���q�̃V���f�����́A�̏��̗͂͂���Ȃ�ɔF�߂�����ł����B�g�[�^���̉̏��͂��猾���A����̌����̑��̎��͎҂Ɛ\���グ�ĊԈႢ�Ȃ��̂�������܂���B�������A�ɂ��ނ炭�́A�����ڂ��V���f�����ɂӂ��킵�����͋C���o���Ă��Ȃ��B�������𒅂Ă���Ƃ��͂����ł��Ȃ��̂ł����A�h���X�𒅂��r�[���������Ȃ�܂��B���̖��������𐁂������قǐ��������̏��͂�����悩�����̂ł����A���ɂ����܂ł̗͗ʂ͖����A�V���f�����Ƃ��Ă̂����͂����������Ă��܂��܂����B

�@���ɒ����t���̉��q�́A�����ڂ����Z����˓I���͋C�������ăJ�b�R�����̂ł����A���R�V���f�����Ƃ͑S�����ŁA�̂��ꎩ�g�̖��͂Ɍ����邱�ƒ������B�����ꐡ����グ��ƁA���B�����[�g�Ő��䂪�����Ȃ��Ȃ�悤�ł͍���܂��B

�@�������A�X�̉̎�̖������S�̂̃R���Z�v�g�̎ϋl�ߕ��̊Â����A����̌������l�܂�Ȃ����������̂悤�Ɏv���܂����B�܂��A���ɂ͂Ȃ����{��㉉�ɂ����̂���������܂���ł����B�Ƃɂ������{��̉̎��������h���B���{�ꎩ�g���I�y���̉��y�i�s�ɍ���Ȃ����Ƃ́A�����X�[�p�[�������n�܂�����A���{��㉉���قƂ�ǂȂ��Ȃ������Ƃ�������炩�ł��B����ł��I�y���b�^�̂悤�ɁA���{��㉉�̃m�E�n�E��X�L�����~�ς��ꂽ��i�͂����m�炸�A�T���h�������̂悤�ɂ��܂�㉉����Ȃ���i����{��ł��ƁA���Ȃ�Ă��Ȃ����ƒ������B

�@����ł��o���g����]�Ȃǂ̒ቹ�n�̎�ɂ���r�I���ȉ̏��ł͂��قǖ��ɂȂ�܂��A�\�v���m�̎肪�����ł������I�ȉ̏������悤�Ƃ���ƁA�Ƃ���ɉ����̂��Ă���̂���������Ȃ��Ȃ�܂��B��قlj��R���q�̃V���f�����͉̏��͗ǂ������Ə������Ƃ���ł����A�ޏ����A�ꐡ�Z�I���Â炷�Ɖ����̂��Ă���̂�������Ȃ��Ȃ�܂��B���̈�ԂЂǂ������̂��A��{�h�q�̗d���B�d�����̓��W�F�[���E�\�v���m�̎������̂悤�ł����A��{�̓��W�F�[���Ƃ��Ă̋Z�I������B�Ƃɂ����Z�I�I�ɉ̂����Ƃ���ƁA���ꂾ���ŁA�����S����Ȃ��Ȃ�܂��B���͂ӂ邳�ƃz�[���̑O����10��ڂقǂŒ����Ă����̂ł����A�{���ɐ������ł��Ȃ��B����ł��Z�I�I�ɗD��Ă���悢�̂ł��傤���A����������B�X�ɉ����̂��Ă��邩������Ȃ��B�����Ă��āA�{���ɃC���C������قǂł����B

�@�܂����y�S�̂ɍ���ْ���������Ȃ����������܂����B�s�A�j�X�g�͂���Ȃ�ɋْ������o�����Ƃ��āA�_�C�i�~�b�N�ȉ��t��S�|���Ă����悤�Ɏv���܂����A���t�ɋ��S�͂��Ȃ��U���Ȋ��������܂����B�ʂ̉̎�����Ă����ƕ��e�̗��ԕq�O�A���T�I�q�A�ɓ��M�b�A�Ëv�䖾�q�A���R���q�Ƃ�����Ă���������������̂ł����A�S�̓I�Ɍ���ƍ��������������ł����B

�@���낢��Ɣᔻ��A�˂Ă��܂������A����ł�������Ă��镑�䂾�����Ƃ͎v���܂��B���炩�ɒn����ӎ���������ł����B�����ɂ���o���G�ɂ���A�n��ɍ��t���������o�[���W�߁A������܂Ƃߏグ�Ă��܂������A���䑕�u�E���o�����āA��������ꂽ�\�Z�̒��A�ő���Ɋ撣���Ă����Ǝv���܂��B���ڂ��T���h�������ɂ����̂́A�F�������m���Ă��Ċy���߂�A�Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂����A���{��㉉�ɂ����̂��A�����͂��Ȃ��������̂́A�����������e���݂₷���̍l�����������̂��낤�Ǝv���܂��B

�@�c�̎��g�́A�{���ݏZ�̉��y�Ƃ̔��\�̏��݂��悤�Ƃ�����|�ł����A���̗��O��n��̃I�y���Ƃ��ď��ł���ƂĂ��f���炵�����Ƃ��Ǝv���܂��B����̏㉉���������܂����s����̒i�K�B��Î҂�T�|�[�^�[�̊F����̊撣������҂��鎟��ł��B

�u�T���h���A���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

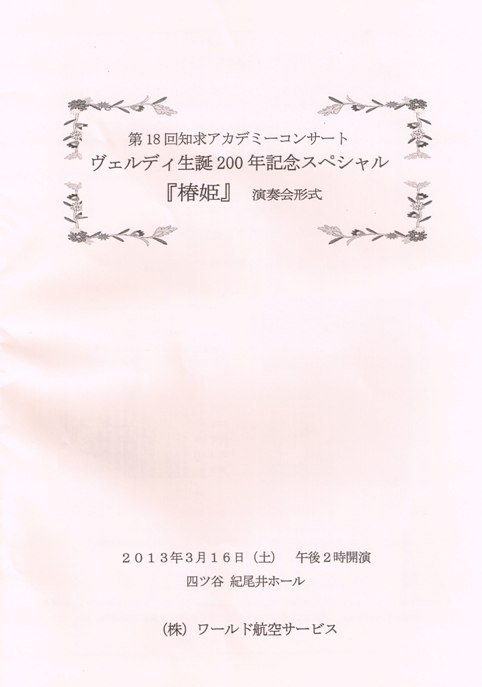

�ӏܓ��F2013�N3��16��

���ꗿ�FS��2FBR1��21�ԁ@4000�~

��ÁF�i���j���[���h�q��T�[�r�X

��18��m���A�J�f�~�[�R���T�[�g�@���F���f�B���a200�N�L�O�X�y�V�����@

�S3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉/���t��`��

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�I����z�[��

�X�^�b�t

�@

�@

�s�A�m�@

�F�@

�����@�e�q�@

���@���@

�F�@

���F���f�B�L�O�����c

���@�o

�F

�\��@��

�Ɓ@���@

�F�@

����@��q

��@�{�@

�F�@

�\��@��

���E�����v���f���[�X�@

�F�@

�@�L����@

�|�p�ē@

�F�@

��m��@����

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | �����@�O�q |

| �A���t���[�h | �F�@ | ��m��@���� |

| �W�F������ | �F�@ | ���X�@�P�F |

| �t���[�� | �F�@ | ���с@�R�� |

| �A���j�[�i | �F�@ | �V�{�@�R�� |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | �]��@�Y�� |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | ����@�q�s |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | ���ʁ@���� |

| �O�������B����t | �F�@ | ���q�@�d�� |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �����@���r�@ |

���z

�Ȃ���ă��B�I���b�^-��18��m���A�J�f�~�[�R���T�[�g�@�u�֕P�v�i���t��`��)��

�@�����O�q�����{���\����\�v���m�̎�̈�l�ł��邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ŁA�A�f�B�[�i�i���̖���j�A���W�[�i�i�Z�r���A�̗����t�j�A�[�����[�i�i�h���E�W�����@���j�j�A�f�X�s�[�i�i�R�W�E�t�@���E�g�E�b�e�j�Ȃǂ̃X�[�u���b�g�n�̖��̂킹��A��ނ̂Ȃ��̏������Ƃ��o���܂����A�c�O�Ȃ��烔�B�I���b�^�Ƃ������͋C�ł͂Ȃ��B����܂Ō��J�̏�őS�Ȃ��̂������Ƃ͖����͂��ł����A��������W���[�ȃI�y������Ń��B�I���b�^�ŃL���X�e�B���O����邱�Ƃ͑����Ȃ��̂��낤�ȁA�Ǝv���܂��B

�@���̈Ӗ��ł́A���{�l����悤�Ɂu�Ȃ���ă��B�I���b�^�v�Ȃ̂ł��傤���A�������A���̉̏��̔������́A�����������A�ƌ����ׂ����̂ł����B�ܘ_�ׂ������Ă݂�A���̕����͂����������߂ɉ̂��������悢�̂ł͂Ȃ����A�ł���Ƃ��A���̕����̓u���X���ڗ���������Ƃ��A����𒅂��悤�Ǝv�������܂����ǁA�̂̃|�C���g�͂ǂ������h�B�ŏ��́uFlora, amici, la notte che resta�v�̕�������A�Ō�̎��́uAh! io ritorno a vivere, Oh gioia!�v�܂ŁA��{�̐c�̒ʂ����̏��ŁA��ϑf�G�Ȃ��̂ł����B���t��`���ł�����A�N���ǂ��������ɉ̂��Ă��邩�͒����ɕ�����̂ł����A����̍����̉̂́A�ׂ����Ƃ���܂ł�邪���ɂ��Ȃ���{�I�ɂ͋��ȏ��I�Ȓ��f�ȉ̏��ł����B�X�ɁA�Ƃ���ǂ���ɂ����ƌ�����A�����O�q�߂��܂����͓I�ł����BBrava�ł����B

�@�܂��A���X�P�F�̃W�F���������ǂ��B���X�̐��̋����̃|�C���g�͍����̐��̃g�[�����猩��ƁA�������������������ǂ��o�����X�ɂȂ����Ǝv���܂����A�Ƃɂ������h�B�t�ɂ��̂��d�߂̃g�[�����A�����̃��B�I���b�^�ƃW�F�������Ƃ̓�d���̒��ŁA�W�F�������̕��e�I�Ќ��ƃ��B�I���b�^�Ƃ̐^��Ƃ̗����ł��Ȃ��ǂ������Ă����̂�������܂���B�u�v�����@���X�̊C�Ɨ��v�����āA�ꐡ����ȗ��h�ȃv�����@���X�A�Ȃ��Ȃ������Ȃ����̂ł��B�f���炵���W�F�������ł����B

�@�t���[�����̏��їR���������B�̂������͏��Ȃ��ł����A����O�l�ɕ����Ȃ��P��������Ă����Ǝv���܂��B����ȊO�̘e��w�́A�͂�����\���グ�āA������Ƃ̎��͂̈Ⴂ�����炩�ł����B�K�X�g����O�������B���Ȃǂ́A�����Ɩ��͓I�ȕ\�������x�������Ă���܂��̂ŁA���̕ӂ��܂����Ȃ낤�ȁA�Ǝv�����Ƃ���ł��B

�@���āA����̉��t��̈�Ԃ̃u���[�L�͈�m�㗹���̃A���t���[�h�ł����B�ŏ��́u���t�̉́v�͒��q�悭�n�܂����Ǝv�����̂ł����A���̃��X�g���炢���琺�ɂ�������o�āA�ˑR�����Ő����o�Ȃ��Ȃ�܂����B���ō������S���łȂ��̂ŁA�ꖋ�̌㔼�͈�I�N�^�[�u�����ĉ̂����A�ǂ����Ă��������������Ȃ��ꍇ�́A�t�@���Z�b�g�œ����܂����B�̖`���̃A���A�̓J�b�g�B��O���́u�p���𗣂�āv�̓�d���́A�{���ɋC�̓łł����B��m��ɂ��A������̍����O�q�ɂ��A�����Ă���ϋq�ɂ��C�̓ł������Ǝv���܂��B

�@���ꂪ�����ⓡ���̌��c�̖{�����ł���A�J���@�[�L���X�g��A���_�[�X�^�f�B������͂��ł�����A���炻�̕��Ƀo�g���^�b�`�A�Ƃ������Ƃ����邩�Ǝv���܂����A�������������ȉ�ł́A����������������͂����Ȃ��A�Ō�܂ʼn̂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��m�オ��ԕs�{�ӂ������Ǝv���܂��B�{���ɂ��C�̓łł����B

�@���t�̓s�A�m���B�R���y�e�B�g�D�A�┺�t�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă悭�m���镞���e�q�����߂܂������A�����Ԃ��_�C�i�~�b�N�ȉ��ʼn��t���������̂͗��h�ł����B

�@���ƁA���o�Ƃ̏\�얫������Ƃ��ēo�ꂵ�A���F���f�B�̐��U��u�֕P�v�ɂ܂��G�s�\�[�h�A�e�����߂ɂ́A���̖��̒����ǂ�����Љ�Ă���܂����B���̂����͊w���I�ł͂Ȃ���y�I�Ȃ��̂ł���A�I�y�����悭�m��Ȃ�������ɂƂ��ẮA�u�֕P�v�ɑ��闝�����[�܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�![]()

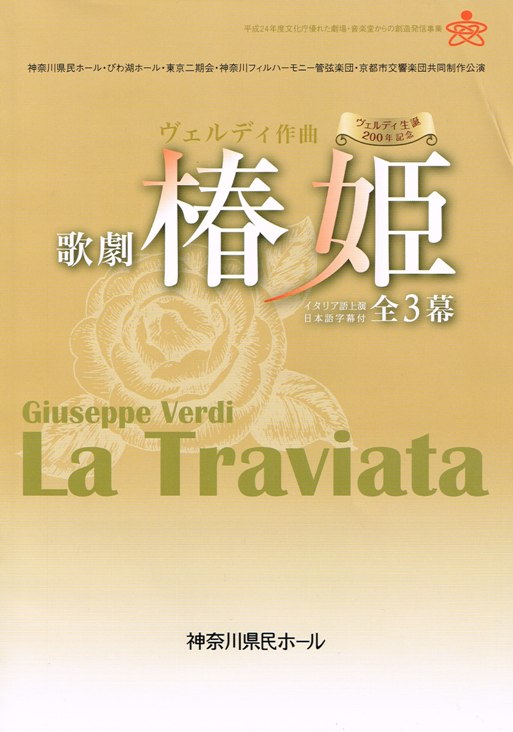

�ӏܓ��F2013�N3��23��

���ꗿ�FB��3F8��19�ԁ@7000�~

��ÁF���v���c�@�l�_�ސ�|�p�������c�E���v���c�@�l�т�z�[���E���v���c�@�l���������E���c�@�l�_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�E���v���c�@�l���s�s���y�|�p�����U�����c

�_�ސ쌧���z�[���E�т�z�[���E���������E�_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�E���s�s�����y�c�����������

���F���f�B���a200�N�L�O�@

�S3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�_�ސ쌧���z�[����z�[��

�X�^�b�t

�w�@��

�F

���K�@���T

�@

�@

�nj��y

�F�@

�_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�@

���@���@

�F�@

�т�z�[�����y�A���T���u��/�������c

�����w���@

�F�@

�����@�G

���@�o

�F

�A���t�H���\�E�A���g�j�I�b�c�B

���@�u�@

�F

�p�I���E�W���b�P�[��

�߁@�ց@

�F�@

�N���E�f�B�A�E�y���j�S�b�e�B

�Ɓ@���@

�F�@

�A���h���A�E�I���[���@�@

���@���@

�F�@

����@���_

���o��@

�F�@

�o�[���o���E�o�g���[�m

���o����@

�F�@

�e�r�@�T���q�@

����ē@

�F�@

�K��@�_�i

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | ����@���q |

| �A���t���[�h | �F�@ | ����@�h |

| �W�F������ | �F�@ | ���c�@�� |

| �t���[�� | �F�@ | ����@�a�̎q |

| �A���j�[�i | �F�@ | �^�c�@���q |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | �^�V�@�I |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | �k��@�C�F |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �Ė@���� |

| �O�������B����t | �F�@ | ����@�R�V |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | ����@�����@ |

���z

���o�Ɖ��y�Ƃ̌q�����-�_�ސ쌧���z�[���u�֕P�v��

�@��T�A���Łu�֕P�v���܂����B���̓�̌����͑ΏƓI�Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B��T�͉��t��`���Ńs�A�m���t�ɂ������B�w���҂����Ȃ��B��ꂾ���āA��r�I�����I����z�[���ł��B����A���T�͗��h�ȃZ�b�g�ʼn�����t���I�[�P�X�g�����t�����{�i�I�Ȍ����B����2242�Ȃ��ւ�_�ސ쌧���z�[���B���������B�I���b�^�A�A���t���[�h�A�W�F�������̎O�l�́A�ǂ�������{���\����̎�ł����B�����A��T�������O�q�A��m�㗹���A���X�P�F�B���T�͍�����q�A����h�A���c���ł��B

�@�ܘ_�S�̓I�Ȓ��������͍��T����ł��B�w���҂����邱�Ƃ�A�I�[�P�X�g�����t�ł��邱�Ƃ́A�I�y���̌��I�ȕ\�����l����Ɣ��ɏd�v�Ȃ��ƂȂ̂��ȁA�Ǝv�킳��܂��B�X�ɐ�T�͈�m�㗹�����ˑR�̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����A�N�V�f���g���N���܂�������A���T����Ȃ͓̂��R�ł��B����������ŁA��T�̍����O�q�Ə��X�P�F�̉̏��́A���T�̍�����q�ƍ��c���̉̏��Ɣ�r���邾���̉��l�̂��閼���������ƍ��X�Ɏv���̂ł��B

�@���B�I���b�^�̉̏����r����Ƃ悭������܂��B�����̉̂́A���������ɂ����̏��ł����B������S�̓I�ɂ͂ӂ��悩�ŁA���肵���̂ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂����B�ʔ����Ƃ����Ӗ��ł͖ʔ����̂ł͂Ȃ������̂�������܂��A��{�I�ȋZ�p�ɗ��ł����ꂽ���J�ȉ̏��́A���ɔ��I�ȃZ���X��������������̂ŗ��h�Ȃ��̂ł����B����̉̂͂����ƃh���}�ɓ��荞�̏��ł����B���쎩�g�̎����Ă��鉹�悪����������Ⴍ�āA�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�̍ō����͋��萺�ɂȂ��Ă��܂��܂����A����A�S��I�ȕ\�������镔���ł́A�����̐�T�̉̏���������̐[���̏��ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�낤������������̂ł����A�����������������܂߁A����̉��o�ɂ悭�������h���}�e�B�b�N�ȉ̂ɂ܂Ƃ܂��Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@�W�F�������Ɋւ��Ă���͂�Ⴂ�܂��B���X�P�F�ƍ��c�����r����ƁA���X�̕������芴�̂���W�F�������ł����B���c�̉̏��͏��X������͂蒤��̐[�����������������B���X�����c����{�I�ɂ͂ǂ����肵���̏��Ȃ̂ł����A���X�̉̂͂��̂ǂ����肳����M�����ł����Ƒ��������Ȃ̂ɑ��A���c�̉̂́A�ǂ����肳�̒��ɔ����ȕs���肳����������������̂ŁA���ꂪ����̐[���Ɍq�����Ă���悤�ɂ��v���܂����B

�@���̍���/���X�̃R���r�ƍ���/���c�̃R���r�Ƃ̈Ⴂ����Ԋ������̂́A��O���̃��B�I���b�^�ƃW�F�������̓�d���B�����Ə��X�̊W�́A���̊Ԃ̔����ȕs���a�������āA��l�̊��ݍ���Ȃ��W���S�̂Ƃ��ĉ��y�I�Ɏ�����Ă��邱�Ƃ��͂����蕪����킯�ł����A����A����/���c�́A�X�̉̎����ꂼ��Ɋ�����߂��Ă��āA��b�Ƃ��ėh�ꓮ���Ă���������������Ă��܂��B

�@���̃��B�I���b�^�ƃW�F�������̉̏��ɔF�߂�ꂽ�s���肳�ƒ���̐[���������A����̉��o�Ƀ}�b�`���������Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂����B�{���[�j���̌���v���~�G�̃A���t�H���]�E�A���g�j�I�b�c�B�̉��o�͂�����ǂݑւ����o�ŁA�����1960�N�㖖�̃��[���b�p�ɂ����܂����B���o�ƂɈ˂�A�^�u�[��Ƃ����Ƃɉʊ��Ƀ`�������W�������ゾ�����ł��B���̎���ɐ^�̈������j��������āA�����̐l���v�����킹�Ă��܂����w�����B�I���b�^�Ƃ��鉉�o�B�m���ɂ��̂悤�ȉ��o�ɂȂ��Ă���܂������A���̕s�����Ɖ̎肽���̕\���̕s���肳�Ƃ����܂��}�b�`���Ă����Ƃ��v���܂����B

�@�������A���̉��o���D�����Ɩ����A���́u�ہv�Ɠ����܂��B�����܂ł͓ǂݑւ��Ƃ͂������ʂ̉��o���Ǝv���܂����A�����Ƒ�O���́A���B�I���b�^�̐S�ە��i���������������̂ɂȂ��āA���X�����ł��B����́A���ʂ̉��o�ł���o���G�����ĉ₩�ȃt���[���̉��~�̒��ɌǓƂ������郔�B�I���b�^�A�Ƃ������ɂ���Ǝv���܂����A���B�I���b�^�̌ǓƊ��������ƑO�ʂɏo���Ă���B�o��l�����F���ʂ����āA�Ќ��E�̋����̒��ɂ��邱�Ƃ������ȂǁA��|�͕�����܂����ǁA�S�̂ɕ��䂪�Â��āA���Ă�����܂ŋC�������݂܂��B��O���́A����ɂ����x�b�h���炠��܂���B��O���͎��ɂ��������B�I���b�^�̌��閲�Ƃ��ĕ`����܂��B

�@�����ʼn̂���u����Ȃ�A�߂����������X�v�́A��������Ⴍ�̂��Ă��܂����B�������������s�b�`�Ŕ������̂����Ƃ͍���ɂƂ��Ă͂��₷�����Ƃ��Ǝv���܂����A���ă��B�I���b�^�̔߂��݂����������̂ł��傤�B

�@���K���T/�_�ސ�t�B���̉��t�́A�Ƃ���ǂ���̎�Ƃ̃e���|�������ɂ����Ƃ��낪����܂������A�S�̂Ƃ��Ă͗��h�ȉ��t�������Ǝv���܂��B

�@����h�̃A���t���[�h�́A���ł��������̍D���ȃ^�C�v�̃A���t���[�h�ł͂���܂���ł����B�ꌾ�Ő\��������ΎႳ�����������Ȃ��̂ł��B�R���g���[���͏o���Ă�����̂̃��B�u���[�g�̐U�����傫���̂��C�ɓ���܂��A���̃��B�u���[�g������ł����A�Ƃ��������Ŏg���Ă���̂��ǂ����Ǝv���܂��B�������A���̃��B�u���[�g�ɗ�����Ȃ��̂�����̐^�����ł����ǁA������ƌ����Ď�m�͏o���܂���B

�@�e��w�͂͂�����\���グ�Ėڗ����Ȃ������B����a�̎q�A�Ė،����A�k��C�F�Ǝ��̔����Ă�����������o�����Ă���̂ł����A����/����/���c�̑��݊��ɉ�����Ă��܂��Ă���̂ł��傤�ˁB

�@�ȏ㉉�o�Ɖ��y�����܂��q���������h�ȕ���ł������A���̌l�I�Ȏ�Ƃ͂�����Ƃ��ꂽ����Ɏd�オ���Ă��܂����B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�

![]()

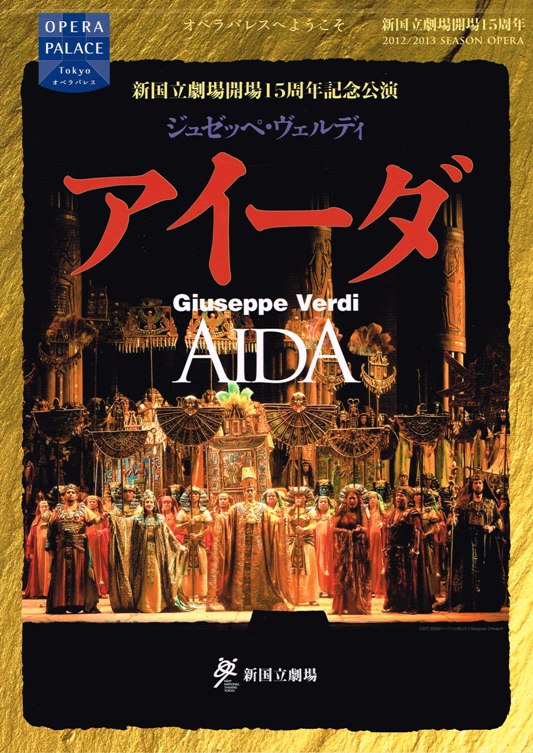

�ӏܓ��F2013�N3��24��

���ꗿ�FC�ȁ@9450�~�@4F�@1��9��

��ÁF�V��������

�V��������J��15���N�L�O���ʌ���

�I�y��4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�A�C�[�_��iAIDA)

��{�F�A���g�j�[�I�E�M�X�����c�H�[�j

���@�V��������I�y������

| �w�@�� | �F | �~�q���G���E�M���b�g���[ |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �o���G | �F | �����V�e�B�E�o���G�c | |

| �����o���G | �F | �e�B�A�������Ƃ��E�W���j�A�o���G�c | |

| ���o�E���p�E�ߑ� | �F | �t�����R�E�[�b�t�C���b�� | |

| �ĉ����o | �F | �����@�~ | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@�N�v | |

| �U�@�t | �F | �Έ�@���q | |

| ����ē� | �F | ��m�c��F |

�o�@��

| �A�C�[�_ | �F | ���g�j�A�E���[�A |

| ���_���X | �F | �J�����E���F���g�� |

| �A���l���X | �F | �}���A���l�E�R���l�b�e�B |

| �A���i�Y�� | �F | �x���@�N�Y |

| �����t�B�X | �F | �ȉ��@�G�a |

| �G�W�v�g���� | �F | ����@�a |

| �`�� | �F | ����@�B�� |

| �ޏ� | �F | ���c���a�q |

| �o���G�E�\���X�g | �F | �y��@���q�i��1����2��j |

| �@ | �@ | �u��@��b�i��2����2��j |

| �@ | �@ | ���@�M�i��2����2��j |

���@�z

�A�̋����͎���B��-�V��������J��15���N�L�O�����u�A�C�[�_�v��

�@�V��������̃I�y���̕���̒��ň�Ԃ������������Ă���̂������[�b�t�B���b�����o�́u�A�C�[�_�v�ł��B1998�N1���V��������J���O��Ƃ��Đ��삳�ꂽ���̕���́A���̍��؈�ࣂ�����b��ɂȂ�A�u�A�C�[�_�v�Ƃ����I�y���̏j�Ր������ւ��āA�ܔN���̐ߖڐߖڂɏ㉉�����悤�ɂȂ�܂����B�O����グ��ꂽ�̂��A�J��10���N�L�O��2008�N�B2012-13�N�̃V�[�Y���́A�J��15���N�̃V�[�Y���Ƃ������Ƃ������āA�v���Ԃ�Ɏ��グ���܂����B

�@���͂��̃L���L���L���̕��䂪���͑�D���ŁA�ܔN�Ԃ�Ɍ��Ă�͂�ᕟ���Ȃ��A�Ǝv���܂��B���̏�A���t���̂����h�B���Ȃ��Ƃ�2008�N��10���N�L�O�����̎��̉��t���A�{���̉��t�̕����A���������̂��鉉�t�������Ǝv���܂��B

�@�܂����Ƃ����Ă��I�[�P�X�g�����悩�����ł��B�~�q���G���E�M���b�g���[�w�����������y�c�̉��t�́A�������藧�Ă�悤�ȋC�z�͂Ȃ��A��{�I�ɗ������������t�������Ǝv���܂����A�p���t���ɉ�����������o���A�����L�т₩�ɑ�����Ƃ����_�Ŗ��͓I�ł���܂����B������̂Ȃ��n�`�̂悤�ȉ��y�Ɛ\���グ��悢�Ǝv���܂��B���ǑŊy�킻�ꂼ��ɖ��͓I�ł����B�I�[�{�G�E�r�A�N�����l�b�g�E�k���[�A���ǐ��A�n�[�v�̂���l�Ȃǂ����ɖ��͓I�������悤�Ɏv���܂����B

�@�I�[�P�X�g�����悩�����̂ŁA�̎肽�����̂��₷�������Ƃ������ʂ�����Ǝv���܂����A�̎肽���������ėǂ������Ǝv���܂��B

�@�܂��^�C�g�����[�����̃��g�j�A�E���[�A���ǂ��B�Z�p�I�ɂ́A�f�B�~�j�G���h�̏������͂����ƈꎟ���I�ł����ė~�����ł���Ƃ��A�����ɒi�X�オ���Ă����Ƃ��̍����̕߂܂����ł���Ƃ��A�e���ȂƂ��낪��R�����āA���������Ӗ��ł̉��ǖʂ͑�R����̂ł����A���̋��������[�ł͂���܂���B�g�̂̕��ƌ��݂��قƂ�Ljꏏ�Ƃ����h��������̂悤�ȑ̌`����o�鐺�́A���l���L�̔S�������������Ė��͓I�ł����B���������͓̂��{�l�̎�ɂ͈ꐡ�̂��Ȃ����낤�ȁA�Ǝv���܂����B

�@�����������č������ӂ���Əo���Ƃ���Ȃǂ͓V���̂��̂Ȃ̂ł��傤�ˁB�����������Ǝv���܂������A�u�����ċA��v�ɂ�����㔼�̝R��I�ȕ\����A�u�����A�킪�c����v�ɂ����郍�}���e�B�b�N�ȕ\���Ȃǂ��A�e���̂Ƃ���͂������Ƃ��Ă���{�I�ȃv���|�[�V�����������̂Œ�������������܂��B���̋����Ɨǂ����A��̌��_�͖ڂ��҂낤�Ƃ����C���ɂ����Ă���܂��B

�@���_���X���̃J�����E���F���g�������h�ł��B�u�����A�C�[�_�v�̓e�m�[���̖��͂�100���U��܂����ƌ�����قǂ悩�����Ƃ͎v���܂���ł������A�����������A�������悭�L�тāA�S�ʓI�ɂ͗��h�������Ǝv���܂��B���ɑ�O���̃A�C�[�_�Ƃ̓�d����A���X�g�V�[���ł̎㉹�ł̓�d���́A�A�C�[�_���x���ă��[�h����悤�ȉ̂����Ղ�Ŋ��S�������܂����B

�@�A���l���X���̃R���l�b�e�B�͍������Ă��đ���₷���A�ꐢ��O�̃��]�\�v���m�A�Ƃ������������܂������A��{�I�Ƀp���t���ȉ́B�\���͂͂���Ǝv���܂������A���B�����[�g�̐U�����L���A���D�݂̃A���l���X�ł͂���܂���ł����B���\���ׂ̍₩���Ƃ����_�ł��A5�N�O�̃}���A���i�E�^���\���قǂł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂����B

�@�e��w�͂悩�����ł��B�܂��A�����t�B�X���̍ȉ��G�a�B�ƂĂ��悩�����ł��B���肵���������ቹ��������������߂܂��B���ʂ������Ď���O�l�Ɉ��������Ȃ����������܂����B�A���i�Y���̖x���́A�����̖x���ł��B���{���\���郔�F���f�B�o���g���ł��邱�Ƃ������Ă��܂����B����a�̍������A�̂��ꏊ�͏��Ȃ��Ȃ���A��������Ƒ��݊��������Ă���܂����B

�@����B�Ƃ̓`�߁B�ꐡ�����̂��܂��A���ɓ������\����e�m�[���B���i���̖��Œ�����鐺�Ƃ͑S�R����Ă��܂����B�ǂ������Ǝv���܂��B���c���a�q�̛ޏ��B�������̂ł͂���܂���ł������A���̋Ȃ͔��c�̂悤�Ȍy�����̃\�v���m���A���������X�s���g�n�̉̎肪�̂������������o�܂��B�����̓L���X�e�B���O�̎��l���Ă��悩�����̂�������܂���B

�@�������悢�̂͂����̂��ƁB

�@�ȏ�A�w���A�I�[�P�X�g���A�̎肪�F���h�ŁA����̉₩�������ւ��āA�V��������J��15���N���j���ɂӂ��킵������Ɏd�オ���Ă��܂����B

�u�A�C�[�_�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N4��4��

���ꗿ�F�w��ȁ@����6�ԁ@1000�~

�������y��w�Ɨ���s�ɂ��A�g�E���͂Ɋւ��鋦������L�O�y���ʉ��t��z

��ÁF����s�A�i�����j����s�n�敶���U�����c

����F�������y��w

�������y��w�R���T�[�g

-���y�̏�M�A���y�ւ̏�M-

���F�������y��w�u����z�[��

�o���y�уL���X�g

|

|||

| �w���@ | �F�@ | �I�c�@�����@ | |

| �I�[�{�G�@ | �F�@ | ���с@�T�@ | |

| �nj��y�@ | �F�@ | �N�j�^�`�E�t�B���n�[���j�J�[�@ | |

|

�Z�r���A�̗����t�L���X�g | |||

| ���W�[�i�@ | �F�@ | �����@�O�q�@ | |

| �A���}���B�[���@���݁@ | �F�@ | ���x�@�E��@ | |

| �t�B�K���@ | �F�@ | �{���@�T��@ | |

| �o���g���@ | �F�@ | �v�ۓc�@�^���@ | |

| �o�W���I�@ | �F�@ | ��c���@��O�@ | |

| �x���^�@ | �F�@ | �^�c�@���q�@ | |

| �����@ | �F�@ | �������y��w�����c�@ | |

�v���O����

| �@ |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�Ȗ�/�̏��ҁ@ |

| �P�@ | �����X�L�[=�R���T�R�t�@ | �X�y�C����z�ȁ@��i34�@ | |

| 2�@ | ���[�c�@���g�@ | �I�[�{�G���t�ȁ@�n�����@K.314�@ | �I�[�{�G�Ƒt�F���с@�T�@ |

| �@�@�@�@ | |||

| 3�@ | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�Z�r���A�̗����t�v�n�C���C�g�@ | ���t��`�� |

| �@ | �@ | �@ | �@ |

| �@ | �@ | �@ | ���ȁ@ |

| �@ | �@ | �@ | �A���}���B�[���@���݂̃J���@�e�B�[�i�u��͔��݁v |

| �@ | �@ | �o���g���̃A���A�u���̂悤�Ȉ̂��l�Ɍ������āv�@ | |

| �@ | �@ | ��`���̔��݂ƃo���g���̓�d���u���a�Ɗ�т����Ȃ��Ɂv�@ | |

| �@ | ���W�[�i�A���݁A�t�B�K���A�o���g���A�o�W���I�̌d���u�h���E�o�W���I�I�v | ||

| �@ | �@ | �x���^�̃A���A�u�V�l�͉ł�������߁v | |

| �@ | �@ | �@ | ���̉��y�`���W�[�i�A���݁A�t�B�K���̎O�d���u�����A���ƈӊO�ȓW�J�ł��傤�v |

| �@ | �@ | ��̏��t�B�i�[���u���̍K���Ȍ��т����v | |

| �@ | �@ | �t�B�K���̃J���@�e�B�[�i�u���͒��̉��ł����v�@ | |

| �@ | ���W�[�i�̃J���@�e�B�[�i�u���̉̐��́v | ||

���@�z

�w���̂悤�ɂ͒����Ȃ�-�������y��w�R���T�[�g-���y�̏�M�A���y�ւ̏�M-��

�@�������y��w�ł́A�V�����ւ̃I���G���e�[�V�������̈�Ƃ��āA���N�I�[�P�X�g���ɂ��w�����t����J�Â��Ă܂��B�V���������̒��̉��t��Ɉ��������A�n��𗬂�ړI�Ƃ�����̉��t����n�߂��̂́A���N�O�ɂȂ�Ǝv���܂��B�ŏ��͍������y��w�̒P�Ɗ��B���N���O�ɏo���������Ƃ�����܂������A���̎��͐�`���s���͂��Ă��Ȃ������̂��A���̂��q����͂��Ȃ�܂�Ȋ����ł����B

�@���N�́A��̉��t��ɂ��ẮA����s���������y��w�ƒ��������u�A�g�E���͂Ɋւ��鋦��v�Ɋ�Â��āA��Î҂�����s�Ɨ���s�n�敶���U�����c�ɑւ��A�u���[�U�v�̂悤�ȏ�ł̐�`���s���͂����̂ł��傤�B���ȂƂ����킯�ɂ͍s���܂���ł������A����Ȃ�̍��Ȃ����܂��Ă���܂����B����������w�̒n��v���A�劽�}�ł��B

�@���Ȃ݂ɁA���̉��t��̈�̖ړI�́A���X�̓I���G���e�[�V�������ł�����A�w�Z�̋����⑲�Ɛ��̗D�G�Ȃ��Ƃ��������Ƃɂ�鋳��ւ̊��҂ƁA���Z�S�̏����ɂ����ł��B�������y��w�Ƃ����A�܂��͉́A���ŊNJy��ɒ�]������܂�����A�I�[�P�X�g���̖��͂ƃI�y���̖��̗͂����������悤�Ƃ����̂́A���R�ł��傤�ˁB

�@�Ȃ��A���Ɋւ��Ă͎d���̓s���ŊJ�����Ԃɂ͓���Ԃɍ��킸�A�����ɒ������̂́u�Z�r���A�̗����t�v�����ł����B

�@�ŏ��̃A�i�E���X�ł́A�u�Z�r���A�̗����t�v������t����A�Ƃ������b�ł������A�u���ȁv����n�܂�܂����B�Ȃ̊ԂŊȒP�ȉ�����A���ш�j�����������܂��B���ăA���}���B�[���@���݂��������Ƃ��Ă������ы����̘b�������Ă���ƁA���ꂾ���ʼn��t�Ɋ��҂������Ă����܂��B

�@���̊��҂ɑ��Ⴙ���A���t�́A�Ȃ��Ȃ������x���������Ǝv���܂��B�����\���グ��A�I�c�����w���̃N�j�^�`�E�t�B���n�[���j�J�[�́A��N���c���̃R���g���o�X�E�u��M�Y�����A�z�����E������V���A�����Ă������̂́A�S�̂Ƃ��ẮA����̉��t�ɏI�n���Ă���܂������A�̎�w�͗��ɈႢ�܂����B

�@�܂��A�����O�q�̃��W�[�i�B����܂ʼn��x�������Ă���A�ޏ��̓��ӂƂ�����ł����A���x�����Ă��f���炵���Ǝv���܂��B�Ō�ɃA���R�[���̂悤�ɉ̂�ꂽ�u���̉̐��́v�͖ܘ_�f�G�������̂ł����A�A���T���u���ɂ����鑶�݊��A�Ⴆ�A�u���̉��y�v�ɑ����O�d���ɂ�����K���ȕ��͋C�Ȃǂ́A���ɍ����Ƃ����ׂ����̂ł����B

�@�{���T��̃t�B�K�����f�G�ł��B�ނ́A���̃p���`���������ł��B�o���g���̐��Ɋђʗ͂������āA�A���T���u���̎x�����������肵�Ă���Ƃ��낪�����Ǝv���܂��B�ܘ_�A�u���ł����v�̃A���A���y���߂܂����B

�@�A���}���B�[���@���݂��̂�ꂽ���x�E��́A��N�x�V��������I�y�����C���ɓ���������̎��e�m�[���B����́u�J���f�B���b�N�v�ł́A����ڂ́u�m���v�����̂��Ă���悤�ł����A���͕����Ă���܂���B���āA�ނ̖��͉͂��Ƃ����Ă����̖��邳�ł��傤�B�����R�E���W�F�[���̐������e�m�[���͂���Ȃɑ����Ȃ��ł����A�A���}���B�[���@���݂ɂ҂�����̐����Ǝv���܂����B�����A���̐��̗ǂ������ŏ������Ă���Ƃ��낪����A�Z�p�I�ȊÂ��͖ܘ_����܂����A�\���͂ɂ��Ă������ƌ��r���K�v�Ɏv���܂����B

�@�v�ۓc�^���̃o���g���A�{���̃t�B�K���Ɣ�r����ƁA���̃p���[������s�����Ă��銴�������܂����B�����Əd�ʊ�����������̂ɂȁA�Ǝv���܂����B�Ƃ͂����A���x�e�����ł����A�����̖{�����Ȃǂł��̂��Ă��鎝�����ł�����A��������܂Ƃ߂Ă͗��Ă��܂����B

�@�^�c���q�̃x���^�̃A���A�B�R�~�J���Ȗ����o��ƁA�����Ƃ悩�����Ǝv���܂����B��c����O�̃o�W���I�B�A���A�͂���܂���ł������A�A���T���u���ŋC��f���܂����B

�@�ȏ�A�V���������y��w�̖��͂�m�邽�߂̃I���G���e�[�V�������Ƃ��Ă̖������\���ȏ�ɔ����������̂̂悤�Ɏv���܂����B�����A���̂悤�ɎC��Ă���ϋq�́A�ǂ����Ă����Ɣ�r���ĐF�X�Ȃ��Ƃ����������Ȃ�܂��B�w���̂悤�ɓ���̐搶�E��y�A�Ƃ��������ł͒����Ȃ��̂ł��B�ܘ_����ł����̂ł��傤���A���ʂȂ��̂��ȂƎv���܂����B

�u�������y��w�R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N4��7��

���ꗿ�F���R�ȁ@3500�~

�X�e�[�W�h���X�T�����u�u�����V���l�[�W���v

�I�[�v��3���N�K���R���T�[�g

��ÁF�X�e�[�W�h���X�T�����u�u�����V���l�[�W���v

�t���̑��蕨

-����P�����y�Ƃ��-

���F��������

�o��

| �\�v���m�i�F��o���j | �F | �V�H�@���b |  |

| �M�^�[�i�F��o���j�@ | �F�@ | ��@���@ | |

| �s�A�m�@ | �F�@ | �x�@�����@ | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | �C��@�^���q�@ | |

| �s�A�m���t�@ | �F�@ | �y���@�����@ | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | �i�c�@���q�@ | |

| �s�A�m���t�@ | �F�@ | ���ˁ@����q�@ | |

| �s�A�m�@ | �F�@ | 傌��@�����@ | |

| �\�v���m�@ | �F�@ | �x�c�@��C�q�@ | |

| �s�A�m���t�@ | �F�@ | �⌳�@�z�q�@ |

�v���O����

| �@ |

���t�� |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

| �P�@ | �V�H���b�iS)/��ؑ��i�M�^�[�j | �w���f�� | �̌��u�N�Z���N�Z�X�v���u�I���u���E�}�C�E�t�v |

| �O���[�O�@ | �g�ȁu�y�[���E�M�����g�v���@�u�\�����F�C�O�̉́v�@��i55-4 | ||

| �O���[�O�@ | �N�������@��i5-3 | ||

| ���B�������{�X�@ | �u�u���W�����o�b�n��5�ԁv���u�A���A�v�@ | ||

| �Q�@ | �x�@�����ipf) | �����f���X�]�[�� | �����̏W���@�z�����@��i30-3�u�Ԃ߁v |

| �����f���X�]�[���@ | �����̏W���@�C�����@��i62-6�u�t�̉́v | ||

| �����f���X�]�[�� | �����̏W���@�n�����@��i67-4�u�a���́v | ||

| �V���p���@ | �M�́@�d�w�����@��i60 | ||

| �R | �C��@�^���q�iS)/�y���@����(pf) | �T���T�[���X�@ | �̌��u�T���\���ƃf�����v���f�����̃A���A�u�t������Ă���v |

| �t�H�[���@ | ���Ɖ� | ||

| �O�m�[ | �̌��u�����I�g�W�����G�b�g�v���W�����G�b�g�̃A���A�u���͖��ɐ��������v | ||

|

�x�e�@ |

|||

| �S | �i�c�@���q�iS)/���ˌ���q(pf) | ���c�@�쒼�@ | ����ۂہi�쎌�F�O�D�@�B���j |

| ���c�@�쒼�@ | �����牡���傤�i�쎌�F�����@����j | ||

| ���c�@�쒼�@ | �䂭�t�i�쎌�F����@�F�Ɓj | ||

| ���c�@�쒼�@ | �̂����������i�쎌�F�n�Ӂ@�B���j | ||

| �T | 傌��@����(pf) |

�V���p����ȃ��X�g�ҋȁ@ |

�U�̃|�[�����h�̋Ȃ���1�� �u�����̊肢�v |

| �V���[�}����ȃ��X�g�ҋȁ@ | ����@��i25-1 | ||

| �V���p�� | �ؗ�Ȃ�~���ȁ@��i34-1 | ||

| �U�@ | �x�c�@��C�q�iS)/�⌳�@�z�q(pf)�@ | �ʋ{�@��Y�@ | �����牡���傤�i�쎌�F�����@����j |

| �h���[�u�@ | �J�f�B�X�̖��i�쎌�F�~���b�Z�j | ||

| �v�b�`�[�j�@ | �̌��u���X�v�l�v���A���X����̃A���A�u���鐰�ꂽ���Ɂv�@ | ||

���@�z

�f�G�ȓ��j��-�t���̑��蕨�]����P�����y�Ƃ���-��

�@�y�j���̑嗒�����j���������͂��ł����B�������A��͐��V�Ɍb�܂�A�������Ȃ���A���͂܂������Ƃ����A�t���Ƃ������́A�t�̗��Ƃ������������������̃R���T�[�g�ł����B���̕��������͋g�ˎ�����̂������A�ŏ�������s��������قł��̂��Ǝv���Ă����̂ŁA�ꐡ�c�O�ȋC�����܂������A���t��g�͊y���߂���̂ł����B�ő�̗��R�́A�o���G�e�B���Ǝv���܂��B

�@�o���҂��̎�4���A�s�A�j�X�g2���Ƃ������ƂŁA�v���O���������ʂɂȂ����̂��܂��͖��͓I�B�܂��A�o�ꂵ��4�l�̉̎肪�Ƃ��ɁA�����̎������������߂ɁA�ꐡ�ς�����v���O�����ʼn��t�����̂��ʔ����Ǝv���܂����B�S�������ׂė��h�ȉ��t�������Ƃ͎c�O�Ȃ���\���グ���܂��A���鐅���ȏ�ł̊y���߂鉉�t�����ꂽ�A�Ǝv���܂��B

�@�F��o���ƃN���W�b�g���ꂽ�V�H���b�̃v���O�������A�܂��͒������B�M�^�[���t�Ƃ����̂��N���V�b�N�̉��y��Ƃ��ĂȂ��Ȃ��������Ǝv���܂����A�̂���Ȃ����āA����Ȃ�Ƀ|�s�������e�B�͂�����̂́A�Ȃ��Ȃ���������̂ł͂���܂���B

�@�O���[�O�́u�y�[���E�M�����g�g�ȁv�́A�I�[�P�X�g���̉��t��Ŏ��X���グ���܂�����A�u�\�����F�C�O�̉́v�͌����Ē������Ȃł͂���܂��A���̋Ȃ��̎肪�̂��̂����߂ɂ́A�u�g�ȁv�ł͂Ȃ��A�u�S�ȁv���K�v������܂��B��������ʼn��t�����u�y�[���E�M�����g�v�i�S�ȁj�����̂͂�����x�A1998�NNHK�����y�c�̒�����t��̂݁B�w���҂̓f���g���ŁA�����S�q���\�����F�C�O���̂����Ǝv���܂��B

�@�u�u���W�����o�b�n��5�ԁv�̃��H�J���[�Y�����āA���߂Ē������킯�ł͂Ȃ����ǁA�����Œ������̂͒��������ł��B�u�I���u���E�}�C�E�t�v�͎��X�����܂����B�ł��A�C�^���A�ÓT�̋ȁA������`�I���}���h���y�A��ĉ��y�ƂȂ�A���̒n���I�A���邢�͎���I�L���肪�Y��ŁA���̍L���������邾���ł��y�����Ȃ�܂��B

�@�V�H���b�̉̏��́A�����g100����m����킯�ł͂���܂��A���{���\����\�v���m�̉̂��������āA��ϑf�G�Ȃ��̂ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B����̃R���T�[�g���ے�������̂ł����B

�@�x�����̃s�A�m�B�\����܂��A�S�������܂���B�����f���X�]�[���̖����̂́A���w�����s�A�m�̂����炢��Ȃǂł悭���グ��Ǝv���܂����A�͂�����\���グ����̃��x���B�y���̏���ʂ͒e���Ă��܂����A�x�����Ƃ����l�����t�ɑS�������Ă��Ȃ��B�������\���グ��A���y�ɂȂ��Ă��܂���ł����B

�@�C��^���q�B�t�����X��̋Ȃł܂Ƃ߂Ă��܂����B�ޏ��̐��̎�����l���Ĉ�Ԏ������Ă���̂́A�Ō�́u�W�����G�b�^�̃����c�v�ł����A�ʏ�̓R���g�����g���̂��f�����̃A���A���ŏ��Ɏ����Ă��܂����B���̈ӋC���݂͗ǂ��A�Ɛ\���グ�����Ƃ���ł����A����ς萺�ɍ���Ȃ��Ȃ͒����Ă��Ė��͓I�ł͂���܂���ł����B

�@�i�c���q�̒��c�쒼�B����͗��h�B��������̉��t��̒��ň�Ԃ̒������̂������Ǝv���܂��B�i�c�̒��f�Ŗ��x�̂��鐺���A���{��̋Ȃɗǂ��}�b�`���Ă���Ǝv���܂����B�܂��A�ޏ��̓��{�ꔭ�������ɖ����ŁA�N���V�b�N���y�̔��������Ȃ�����̎��̎����������������Ă���Ƃ�����f�G�������Ǝv���܂��B�Ō�ɉ̂�ꂽ�u�̂����������v�́A����N�ǂ��Ă���̂��܂������A���Ɖ̂���������d�Ȃ��Ă���Ƃ�����悢�Ǝv���܂����B

�@傌������̃s�A�m�B�O���̖x�����Ɣ�r����ƁA���y�Ƃ��Ċy���߂܂����B���グ���̂́A���X�g�̕ҋȂ���2�ȂƃV���p���B���X�g��2�Ȃ́A�V���p���̉̋ȂƃV���[�}���́u�~���e�̉ԁv����̕ҋȂł�����A�̎蒆�S�̍���̃K���E�R���T�[�g���ӎ������̂ł��傤�B�ŏ��́u�����̊肢�v�����ȏ��w�����s�A�m�̂����炢��Ŏ��グ��悤�ȋȂł����A��l�̖��������Ĉ����͂���܂���ł����B�u����v���̐S�������͂��ƂȂ���������������̂ł����B

�@�x�c��C�q�B���{�̋ȁA�X�y�C���̋ȁA�C�^���A�̌��ƍŏ��̓V�H�Ɠ��l�A�o���G�e�B�ɕx�܂��Ă��܂����B��Ԃ悩�����̂́u���鐰�ꂽ���Ɂv���Ǝv���܂����A���̃A���A�͂��܂�ɗL�������āA���������̃��x���ł��̂��Ă��A���܂芴�S�ł��Ȃ��̂��c�O�ȂƂ���ł��B�ޏ��̐��ɍ������A�����ƕς�����Ȃ����グ��悩�����悤�ɂ��v���܂����B

�@�ŏ��́u�����牡���傤�v�́A���������āA���c�쒼�ƕʋ{��Y�̍�i����ׂ邱�ƂɂȂ�܂����B��i�Ƃ��āA���͕ʋ{��Y�̍�i�̕����D���Ȃ̂ł����A����̕i�c���q�Ɖx�c��C�q�̉̂��ƁA�̎��̖����ȕ\���̓_�ŁA�����^�C�v�̒��c/�i�c�̕\���̕����A�s���^�C�v�̕ʋ{/�x�c�̕\�������f�G�Ȃ��̂������Ǝv���܂��B

�u�t���̑��蕨�vTOP�ɖ߂�

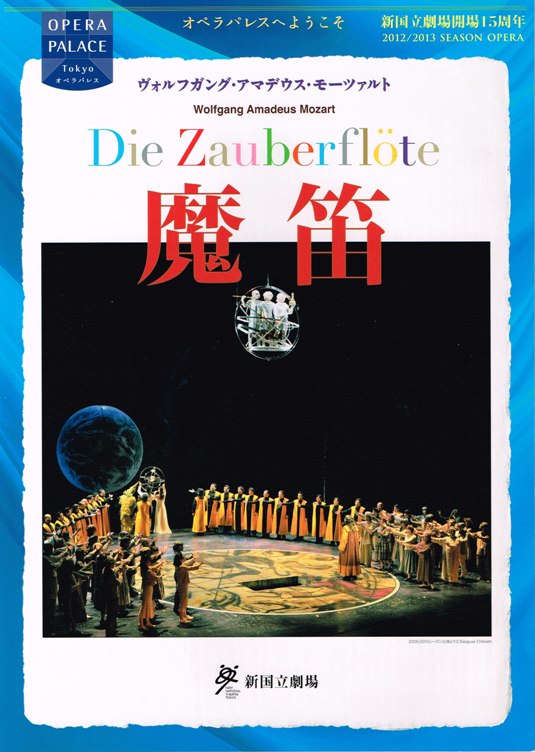

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N4��21��

���ꗿ�F2835�~�A���ȁFD�ȁ@4FL3��4��

��ÁF�V��������

�I�y��2���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu���J�v�iDie�@Zauberflöte�j

��{�@�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[

���@�V��������I�y������

| �w�@�� | �F | �����t�E���@�C�P���g |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �y���@���� | |

| ���@�o | �F | �~�q���G���E�n���y | |

| ���p�E�ߏ� | �F | �w�j���O�E�t�H���E�M�[���P | |

| �ĉ����o | �F | �V�c�@�N�q | |

| �Ɓ@�� | �F | ����@���� | |

| �U�@�t | �F | �ɓ��@�͎q | |

| �������v�@ | �F | �R���@�m��@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē� | �F | �ē��@���� |

�o�@��

| �َ� | �F | ����@�O |

| �U���X�g�� | �F | ���ʁ@�_ |

| ��̏��� | �F | ����@�z�q |

| �^�~�[�m | �F | �]���@�N�� |

| �p�~�[�i | �F | ����@���q |

| �p�p�Q�[�m | �F | �����@�� |

| �p�p�Q�[�i | �F | �L�@�G�� |

| ���m�X�^�g�X | �F | ���Ή��@�� |

| ����1 | �F | �����@�����q |

| ����2 | �F | ���[�@�x�q |

| ����3 | �F | �n�Ӂ@�֎q |

| ���q1 | �F | �O��@�ˎq |

| ���q2 | �F | ����@�e�q |

| ���q3 | �F | ���Y�@�� |

| ���m1 | �F | �H�R�@�W�� |

| ���m2 | �F | ���J��@�� |

| �m�� | �F | ���@���F |

���@�z�@�S���{�l�L���X�g����-�V��������u���J�v��

�@98�N�v���~�G�̃n���y�̖��J�͐V��������5�x�ڂ̓o��ł��B

�@�ܓx�ڂƂ������Ƃ�����̂ł��傤���A�܂��A�I�[�����{�l�L���X�g�ɂȂ�܂����B�V��������̏ꍇ�A�I�[�����{�l�L���X�g�ŏ㉉����鉉�ڂ́A���{�l��ȉƂ���Ȃ�����i�Ƒ��ꂪ���܂��Ă���̂ł����A���́u���J�v�����́A�v���~�G������I�[�����{�L���X�g�ʼn��t����Ă��܂����B�u���J�v�Ƃ�����i���A���T���u���������A����グ�Ȃ�������Ȃ��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA���{�l�ɍ����Ă���Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�B�v���~�G����15�N�A�̂��Ă��郁���o�[�͖ܘ_�ς���Ă��Ă��܂����A���߂�2��A3��Ŕ�r����A�ύX�����Ȃ��A�`�[���Ƃ��Ă��Ȃ�ė����A�Ƃ������Ƃ͓��R����̂ł��傤�B���ꂾ���ɁA���S���Ē����鉉�t�Ɏd�オ���Ă��܂����B

�@�Ƃ肠�����A�ߋ��̃����o�[�\����ׂĂ݂܂��B

|

1998 |

2000 |

2006 |

2008 |

2013 |

|||

| �U���X�g�� | �d�N�� | �u�����F | �ȉ��G�a | �d�N�� | �A���t���b�h�E���C�^�[ | ���ʍ_ | ���ʍ_ |

| �^�~�[�m | �i�c���Y | �g�c�_�V | �i�c���Y | �����Y | ���C�i�[�E�g���[�X�g | �X�e�t�@�m�E�t�F���[�� | �]���N�� |

| �َ� | �ؑ��r�� | ���c��猕v | ���c��猕v | �J�Ύ� | ���J���� | ������ | ����O |

| �m�� | �g�c�L�� | �q��C�� | �g�c�L�� | �q��C�� | ���Ή��� | ��F�u | �����F |

| ��̏��� | ����� | ���p�O�q | ����� | ���c��q | �������}�q | ����z�q | ����z�q |

| �p�~�[�i | �哇�m�q | �ēc���q | �V���b�� | �e�n���� | ������q | �J�~���E�e�B�����O | ������q |

| �����T | ��엲�q | �ΐ�܂� | ����q�q | �R�����q | �c���O���� | ���������q | ���������q |

| �����U | ���y���� | �勴��� | �r���s�� | �����b�q | ���[�x�q | �r�c���D | ���[�x�q |

| �����V | �u���N�q | ���L���q | �I�ѕ��q | ��X���� | �n�ӓ֎q | �����ؐ� | �n�ӓ֎q |

| ���q�T | �K�c�_�q | ꎓ��b | �O�R�� | �ʍ]���q | ����e�q | �O��ˎq | �O��ˎq |

| ���q�U | �{���R�� | �����b���q | ���q���h | ���˖��q | ���q���h | ����e�q | ����e�q |

| ���q�V | ���䈟�I | �Ëv�䖾�q | ���䈟�I | �R��m�q | �w�˗T�q | ���Y�� | ���Y�� |

| �p�p�Q�[�m | �͖썎�T | �ߓ��� | �˒m | ������ | �A���g���E�V�������K�[ | �}�b�N�X�E�u�b�^�[ | ������ |

| �p�p�Q�[�i | �����O�q | �ԏꂿ�Ђ� | �����O�q | �������� | ����T�`�� | �L�؊G�� | �L�؊G�� |

| ���m�X�^�g�X | �{��`�� | �������� | �s��a�F | ���ۈ�v | �����~ | �����~ | ���Ή��� |

| ���m�T | �O���F�� | ���c�� | ������ | �L���N�� | ���c���� | ���c���� | �H�R�W�� |

| ���m�U | ���g���s | ��]�@�� | ���V�� | ����R�V | ���V�� | ���J���� | ���J���� |

�@��������ĕ��ׂĂ݂�ƁA���̎���A���̎�����\����I�y���̎肪�o�ꂵ�Ă��邱�ƁA�����̎��̎���ϋɓI�ɓo�p����Ă��邱�Ƃ�������܂��B���āA����̃L���X�g�́A17���̂����A11���܂ł��ߋ��ɂ��̕���ʼn̂������Ƃ̂�����B6���͂��̕���͏����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�]���N��̃^�~�[�m�A�������̃p�p�Q�[�m�͓����{�����ł����Ȃ��݂ŁA���m�X�^�g�X���̍����~���~�������Ƃ������A���A���{�l�őg�߂�ō��̃L���X�g�ƍl���邱�Ƃ��o�������ł��B

�@���ꂾ���ɉ��t�����S���Ē����܂����B

�@���@�C�P���g�̎w���́A�茘�����̂ŁA���͈����Ȃ��Ǝv���܂����B���Ȃ͌��\�˂����w�������Ă����̂ŁA�X�������O�ȉ��t�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂������A�����J���Β��f�ȉ��t�ŁA�̎���v����������̂ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B�����t�B���̉��t������Ȃ�Ƀ~�X���U������āA���̊ɂ����A�@���ɂ��u�����̓��t�B���v�Ƃ��������ł����B

�@�̎�w���茘���ȁA�Ƃ�����ۂ���Ԃł��B

�@��v���ł́A�]���N�炪�����ł͂Ȃ������悤�ŁA�o�����X�������Ƃ��낪���ӏ����������Ǝv���܂��B�����ƃ��K�[�g�ɉ̂��Δ�������������Ƃ���ŁA�����˂�����ł��܂�����Ȃǂ��ĉ̑S�̂̃o�����X������ȂǁA�ꐡ�c�O�ȉ̏��ł����B

�@���ʍ_�̃U���X�g���͏��Ȃ̂ł����A�������y���Ƃ��낪�A�U���X�g���Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���̋����̌y���́A�O����������Ƃ���ł����A���̍D�݂́A�����Ƃǂ����肵���U���X�g���ł��B

�@�ō������̂�����z�q�̖�̏����͎茘���ł��B����z�q�̖�̏����͒�]�̂���Ƃ���ŁA�ޏ������x���̂��Ă���̂ł��傤���A�茘���Ə����Ă��܂��Ƃ��낪�����Ǝv���܂��B��̏����Ƃ����A��𒆂̓���ŁA���ẮA�ō��̃n�C�e���o���Ƃ��o�Ȃ��Ƃ��ŃI�y�����̘b��ɂȂ��Ă��܂����킯�ł����A����̏ꍇ�͂����������Ƃ�b��ɂ��郌�x���ł͂Ȃ��B����̏ꍇ�A�����_�̓��{�l�̎�̒��Ŗ�̏������̂킹��Έ�Ԃ̉̂���Ȃ̂ł��傤���A�ޏ��_�ƍl����ƁA���{�l�̎�̃��x�����オ���Ă���̂��ȁA�Ƃ��Â��v���܂��B

�@������q�̃p�~�[�i�B���ł��B�����ڂ����ꂢ�����A�̂����ꂢ�����B������l�Œ��������B�I���b�^�����ޏ��ɂ̓p�~�[�i�̕����f�R�������Ă��܂��B�\�����d�����Ƃ��Ă��f�G�ŁA���ꂼ�p�~�[�i�A�Ƃ��������ŗǂ������ł��B

�@�_�[���ƃN�i�[�y�B���͎҂̏d���̖��͂ł��B�N�i�[�y�̉̂͂���Ȃɓ���킯�ł͂���܂��A����ł����̂悤�ɂ�������d���̔������������Ă����A���̓o��l������������̂�Ȃ���A�Ƃ����C�ɂ����Ă����ɈႢ����܂���B�_�[���̎O�l�������B�����T�̈��������q�́A�O�������������݊��𑝂��ĕ������܂����B�ǂ������ł��B

�@�������̃p�p�Q�[�m�B���ł��B���҂ł��B���p�p�Q�[�m�����ɉ̂�����͑�R����������Ƃ͎v���܂����A�̂Ɖ��Z�̃o�����X���ǂ��y�����̂���Ƃ����_�ŁA�����͋��w�̑��݂��Ǝv���܂��B�L�؊G���̃p�p�Q�[�i�͌��\�R�~�J���Ŋy���߂܂����B

�@���Ή����̃��m�X�^�g�X�́A�����~�~�ɂ�����ł������A�y�������ɉ̂��Ă��ėǂ������ł��B

�@�Œ��ꒃ���������Ƃ��������|�I�Ȃ��̂͂Ȃ������̂ł����A��{�I�ɂ͐�����肵�Ă��Ĉ��S���Ē����镑��ɂȂ��Ă��܂����B���{�l�����ŁA���p�[�g���[���������̃��x���ł���Ă�����Ƃ������ƁB���{�l�̃I�y���W�҂̐����̌�������������܂����B

�u���J�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N4��27��

���ꗿ�F5000�~�A���ȁF2��8 ��

��ÁF�͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[��

����ԃI�y��Vol.36

��t�ňꐡ�C�y�ɃI�y��

��c�B�@�̃x�b���[�j

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉�i�J�b�g�L�j

�x�b���[�j��ȁu�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�iI Capuleti E I Montecchi�j

��{�@�t�F���[�`�F�E���}�[�j

���@�͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[��

| �s�A�j�X�g | �F | ��粁@�T�� |  |

| ���@�o | �F | ��c�@�B�@ | |

| ���@�p | �F | ���V�@�~�J | |

| ���@�� | �F | ����ԃI�y��TRIADE�@���V�@�~�J |

�o�@��

| �����I | �F | ����@�R���q |

| �W�����G�b�g | �F | �����@�Ōb |

| �e�o���h | �F | ��o�@�i |

| �J�y�b���I | �F | �����@�� |

| �������c�H | �F | ���@�� |

���@�z�@�����̏d�v��-����ԃI�y���@Vol.36�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v��

�@���ɂƂ��ĒʎZ�O�x�ڂ́u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�B2002�N�̓����̌��c�����A2007�N�̓�����������ɑ������̂ł��B�Ȃ��Ȃ������Ȃ��x�b���[�j���͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[���ł��ƂȂ�A���̐��̋������ǂ̂悤�ɒ������邩�̋������o�܂��B����Ȗ�ŕГ�2���Ԃ����Ē����ɍs�����̂ł����A�������m���Ă���u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�Ƃ͐����Ⴄ���y�̂悤�ɒ������܂����B

�@���̍ő�̗��R�͍��������Ȃ����Ƃł��B���̍�i�́A�������d�v�Ȗ������ʂ�����i�ŁA�J������M�̂��������j�������Ŏn�܂�܂��B���̍����́A�v���v���Ń\���ɂ��A�d���ɂ����ނ̂ł����A���ꂪ�S���Ȃ��A�J�b�g���s�A�m���t�ɂ�郁���f�B�[�݂̂̉��t�Ƃ����̂́A���y�Ƃ��Ă̖c��݂�傫���j�Q���Ă���܂����B�I�y����i�ɂ���ẮA�{���͍���������Ƃ͂����A���̏d�v�������܂�傫���Ȃ����́i�Ⴆ�A�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�j�̂悤�Ȃ��̂��ܘ_����킯�ł����A�ÓT�h�����ȍ~�̃I�y����i�́A�������ɂ��Ă͌��Ȃ���i�������ł��B

�@�������̓s���ō���������̂�����Ȏ���͂悭������̂ł����A����ς荇���������Ă����̃I�y���Ƃ��������͒v���܂����B

�@�Ƃ͂����A���̍L���̉��ŁA���͎҂������̂��̂ł�����A���R�Ȃ���̏��̗͂Ɉ��|����܂��B

�@�܂��A�����I���̌���R���q�����Q�ɗǂ��B�����Ԃꂸ�A�N���A�ɐ����o���Ă����l�q�����ɐS�n�悭�����܂����B�o��̃A���A�u�����I�����q����S���҂ɂ����Ƃ͂����v�̃J�o���b�^�̕����Ȃǂ͂�������������̂�����܂����B����ȊO�̏d�������ł����y�̒��S�ƂȂ��Đi�ޗl�q���悭������A���̒�������������Q�ŁA�ቹ�A�����Ƃ������悤�Ȋ����ŋ���������l�q���A�傢�Ɋ��S���܂����B

�@�W�����G�b�^���̌����Ōb����������܂���B�����́A���a����I�y�����ォ��x���J���g���̂Œ��ڂ𗁂тĂ����\�v���m�ł����A���ꂾ���Ƀx�b���[�j�ɔ��ɑ������ǂ��Ǝv���܂����B�����A�A�̒��q����D���Ƃ͌�����A�����͂�������L�т邵�o�Ă���̂ł����A���ቹ����������������X����A���̂�����̊��炩���ɉۑ���c���������ł��B

�@��o�i�̃e�o���g�B�ǂ������Ǝv���܂��B���������x���J���g�n�̃e�m�[������̂͊������ł��B��������ꖋ�`���̃A���A�́A�����Ƒ���[�����ė�������ĉ̂�ꂽ�����A�J���^�[�r���̗ǂ����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�������̃J�y�b���I�Ƒ�씎�̃������c�H�A��l�Ƃ��A�悢�̂��̂����̂ł����A�������c�H�̗����ʒu������͂����肵�܂���ł����B�������Ă���A�ނ��W�����G�b�^�̗��̗����҂ł��邱�Ƃ͕�����̂ł����A�l�q�����Ă���ƁA�u�b�t�H���̂悤�Ɍ����Ă��܂��܂����B

�@�ȏ�A���̋����ł��̐����X�g���[�g�ɒ�����Ƃ������Ƃ́A���̑�햡�������Ղ薡���킹�Ė���āA�y���܂��Ă��������܂����B�s�A�m���t���ǂ������ł��B�S�c��͂�͂荇���ł��B����́A���������܂�d�v�ł͂Ȃ���i�������Ǝ��グ�Ăق����Ǝv���܂��B�ƁA�v������A���N�̓~�́A���b�V�[�j�̃t�@���T�u����s���D�_�v���㉉���邻���ł��B���̃I�y���͍��������X����܂���A�u���̋u�z�[���v�ɂ̓s�b�^���ł��傤�B�y���݂ɑ҂��܂��傤�B

�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]() >

>

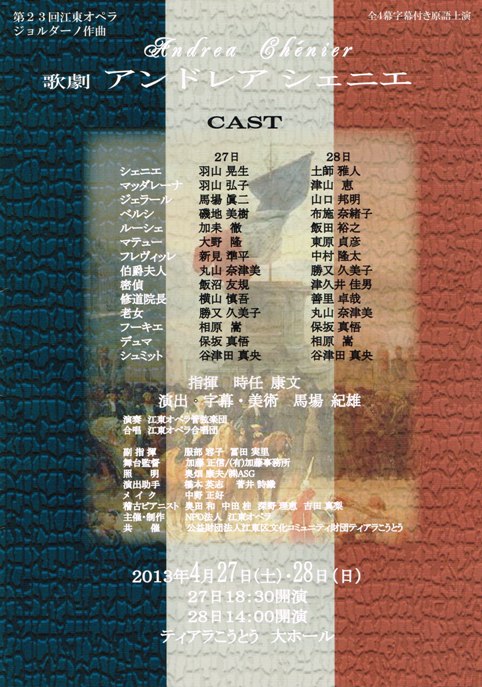

�ӏܓ��F2013�N4��28��

���ꗿ�F4000�~�A���ȁF���R��

��ÁFNPO�@�l�u�]���I�y���v

���ÁF���v���c�@�l�]���敶���R�~���j�e�B���c�e�B�A�������Ƃ�

��23��]���I�y��

�I�y��4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�W�����_�[�m��ȁu�A���h���A�E�V�F�j�G�v�iAndrea

Chenier�j

��{�@���C�[�W�E�C�b���J

���@�e�B�A�������Ƃ���z�[��

| �w�@�� | �F | ���C�@�N�� |  |

| �nj��y | �F | �]���I�y���nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �]���I�y�������c | |

| ���@�o | �F | �n��@�I�Y | |

| ���@�p | �F | �n��@�I�Y | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@�N�v | |

| ����ē� | �F | �����@���M |

�o�@��

| �A���h���A�E�V�F�j�G | �F | �y�t�@��l |

| �}�b�_���[�i | �F | �ÎR�@�b |

| �W�F���[�� | �F | �R���@�M�� |

| �x���V | �F | �z�{�@�ޏ��q |

| ���[�V�F | �F | �ѓc�@�T�V |

| �}�e���[ | �F | �����@��F |

| �t�����B�b�� | �F | �����@���� |

| ���ݕv�l | �F | �����@�v���q |

| ���� | �F | �Ëv��@���j |

| �C���@�� | �F | �P���@��� |

| �}�f���� | �F | �ێR�@�ޒÔ� |

| �t�[�L�G | �F | �ۍ�@�^�� |

| �f���} | �F | �����@�� |

| �V���~�b�g | �F | �J�Óc�@�^�� |

���@�z�@���ɕ�����-�]���I�y���u�A���h���A�E�V�F�j�G�v��

�@�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�͖��O�����L���ł����A���{�ł͂��܂�㉉����Ȃ���i�ł��B���̗��R�̓V�F�j�G���̂���e�m�[�����Ȃ��Ȃ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���������Ǝv���܂��B

�@�l���Ă݂܂��ƁA�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v��1961�N�̑�3��NHK�C�^���A�I�y�������ȗ��A94�N�̓����̌��c�A2005�N��2010�N�̐V��������A2006�N�̃{���[�j���̌���Ƒ��̃v���_�N�V�����Ƃ���5��̌��������{�ōs���Ă��܂����A����5��̑�K�͌����ŁA�V�F�j�G���̂����̂́A�f���E���i�R�A�W���R�~�[�j�A�z�Z�E�N�[���Ƃ������O���l�e�m�[������ł��B���̊ԁA���{�̏����ȃI�y���c�̂������̍�i�����グ�Ă��܂����A�����ŃV�F�j�G���̂��Ă�����́A�I�y���̎�Ƃ��ă��W���[�ȕ��͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂����Ԃł��B

�@�����������ŁA�]���I�y�����u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�����グ��ƒm���āA�ꐡ�����܂����B�]���I�y����2000�N�̊��g�������ȗ����͓I�Ɋ������Ă���c�̂ł�����A���̍�i�����グ�ď㉉���邾���̗͗ʂ͂���̂ł��傤���A�{���ɑ��v�Ȃ̂�����A�ƈꐡ�^�O�������Ďf���܂����B����V�F�j�G���̂��y�t��l�́A�����I�y���v���f���[�X�̌����Ȃǂʼn������������Ƃ�����Ǝv���܂����A���̈�ۂƂ��Ă̓����R�X�s���g�̃e�m�[���������Ƃ��Ă������R�ɋ߂��A�Ƃ��������ł����B

�@����ŁA���ۂɓy�t�̃V�F�j�G�����킯�ł����A�͂�����\���グ��A�̑傫���ɑł�������ʍӂ��Ă��܂����A�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B����t�撣���Ă���̂͂悭������̂ł����A�ɐ����ǂ��t���Ă��Ȃ��B�X�^�~�i���s�����Ă��܂����A�o�����X�������ł��B�V�F�j�G�͑傫�Ȑ��ʼn̂�Ȃ�������Ȃ��̂ŁA���ŃK���K�����������Ȃ��璣��グ�Ă����̂ł����A�������L�тĂ��Ȃ��B�����Ƃ���͌����݉������Ă����Ǝv���܂��B�ł�����A�Ⴆ�A�I���̃}�b�_���[�i�Ƃ̓�d���B�}�b�_���[�i�����m�ȉ����ʼn̂����̂ł�����A���R�n����Ȃ��B

�@�A�N�[�g�����܂�Ƃ��̓J�b�R�����̂ł����A���s�����Ȃ��炸�����āA�S�̂Ƃ��Ẵo�����X�������B�����̗̑͂Ǝ��͂܂��āA�����ƈ�����V�F�j�G�����l���ĉ̂��A�������ʂ��c�����̂�������܂��A�f���E���i�R��W���R�~�[�j��ڎw���ĉ̂������Ƃ����͕s�����Ƃ����Ƃ��납������܂���B

�@�V�F�j�G�����܂�Ȃ��̂ŁA����S�̂Ƃ��Ă����܂����������������̂ł����A�e��w�͌����Ĉ�������܂���ł����B

�@�ÎR�b�̃}�b�_���[�i�͗��h�B���̉��₩�����������Ǝv���܂����A���ʂ��\���ł��B�������������肵�Ă��āA�����炱���A�����オ���Ȃ��V�F�j�G�̉̂Ƃ̓n����Ȃ������肷��킯�ł��B�u����Ȃ��v�̃A���A�͑S�̂̔����ł����B���̏o���҂Ƃ͈�i��̃��x���̉̏��������Ǝv���܂��B

�@�R���M���̃W�F���[�����ǂ������ł��B�����������������āA�I�[�P�X�g���ɕ����Ȃ��Ƃ����Ƃ悩�����Ǝv���̂ł����A�L���ȁu�c���̓G�v�̃A���A�͗��h�ł����B�����Ԕ����������Ă��܂������A���R�Ɛ\���グ�Ă悢�ł��傤�B�����A�W�F���[���̖��g���P�l�Ȃ̂����l�Ȃ̂��悭������Ȃ��Ƃ��낪�����āA���̗����ʒu���R���{�l�����߂Ă��Ȃ��Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂����B���̌��ʂƂ��āA���݊������܂�`����Ă��Ȃ����������܂����B

�@���݊�������Ƃ����Ӗ��ł́A�ێR�ޒÔ��̃}�f�����B��ȃA���A���̂������ł����A�u���̓}�f�����Ƃ����V�k�ł��v�͑N��Ȉ�ۂ��c���܂����B�܂��Ëv����j�̖�������݊�������܂����B���������L�����N�^�[�n�̘e�����撣��ƕ���͉�R�ʔ����Ȃ�܂��B

�@���̂ق��A�`���̃A���A�Œ������Ă��ꂽ�x���V���̕z�{�ޏ��q�A���[�V�F���̔ѓc�T�V�ȂǁA���ꂼ��ǂ��Ƃ��낪�������Ǝv���܂��B

�@����ɂ��Ă��A�S�̂Ƃ��Ă̐���オ�肪����ł����B�ʂɐ\���グ��A�I�[�P�X�g���͌��\�w���w���ȕ����͂���܂������A����Ȃ�ɗ��̓I�ȉ��t�Ɏd�オ���Ă��܂������A�V�F�j�G�����āA���͂��������̂́A�M�̂��������̏������Ă������Ƃ͋^������܂���B�e��w�����h�ɉ̂��Ă���������������Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�S�̓I�ȋ��S�͂��Ȃ��̂ł��B���̃I�y���́A����̐��ƃI�[�P�X�g���Ƃ��ǂ�ǂݍ����Ȃ��琷��オ���Ă����Ƃ��낪��햡���Ǝv���Ă���̂ł����A���������������̓_�ŁA�N�����������Ă���̂�������Ȃ�����ŁA�U���Ȉ�ۂ��c��܂����B

�u�A���h���A�E�V�F�j�G�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()

�ڎ��̃y�[�W�ɖ߂�

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||