�@

�@�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�Q�N�i���̂P�j

�ڎ�

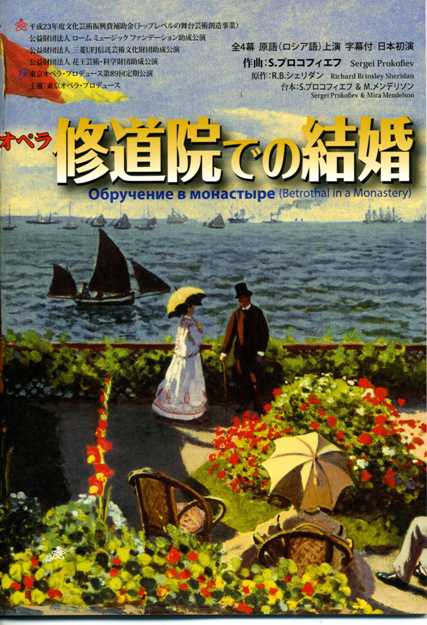

| �v���R�t�B�G�t�̓��_�j�Y���̍�ȉƂł��� | 2012�N1��15���@ | �����I�y���E�v���f���[�X�u�C���@�ł̌����v���@ |

| �u�g�����f�B�E�h���}�v�A�̂悤�Ȃ��́@ | 2012�N1��17���@ | �u�_�[�N�q���Y��������-Seasons of Love-�v���@ |

| �t���X�g���[�V�����@ | 2012�N1��19���@ | �V��������u���E�{�G�[���v���@ |

| ��ԒZ���u�t�B�K���v | 2012�N1��21���@ | �O�����A�Łu�t�B�K���̌����v���@ |

| ����ւ̊����@ | 2012�N1��28���@ | �u������q�@�\�v���m�E���T�C�^���v���@ |

| ���l��������S���Ă����̂��@ | 2012�N2��7���@ | �u������S�����y�Ƃɂ����ʉ��t��v���@ |

| �A�C�f�B�A����������̗v�@ | 2012�N2��14���@ | ���{�I�y���U����u�o�����^�C���E�R���T�[�g�v���@ |

| ��������ւ̓��@ | 2012�N2��15���@ | �V��������u���فv���@ |

| �Ⴓ�~�Ⴓ���@ | 2012�N2��18���@ | ���������I�y������u�i�u�b�R�v���@ |

| �j�[�m�E���[�^�̓I�y����ȉƂ������H�@ | 2012�N2��25���@ | �������y��w���y�����������u�m�C���[�[���҂̈��v���@ |

| 2011�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | ���̂T�@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2011�N�@ |

| 2010�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | ���̂T�@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2010�N�@ |

| 2009�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2009�N�@ |

| 2008�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2008�N�@ |

| 2007�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2007�N�@ |

| 2006�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2006�N�@ |

| 2005�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2005�N�@ |

| 2004�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2004�N�@ |

| 2003�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2003�N�@ |

| 2002�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2002�N�@ |

| 2001�N�@ | �O���@ | �㔼�@ | �@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2001�N�@ |

| 2000�N�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2000�N�@�@ |

| �w���@ | �F�@ | �э�@���@ |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | �����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c�@ | |

| �����@ | �F�@ | �����I�y���E�v���f���[�X�����c�@ | |

| �����w���@ | �F�@ | �ɍ����@�M��/�����@�����Y���q��@ | |

| �o���G�@ | �F�@ | �o���G�c�|�p���@ | |

| ���o�@ | �F�@ | ���@���s�@ | |

| ���p�@ | �F�@ | �y���@�Ώ��@ | |

| �ߏց@ | �F�@ | �����@���q�@ | |

| �Ɩ��@ | �F�@ | �����@��T�@ | |

| �U�t�E���o��@ | �F�@ | ���c�@���ߎq�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ����@���I�@ | |

| �v���f���[�T�[�@ | �F�@ | �|���@�j�q�@ |

| �����h�[�U�@ | �F�@ | ���c�@�F���@ |

| �h���E�W�F���[���@ | �F�@ | �˓c�@�T�V�@ |

| ���C�[�U�@ | �F�@ | ���@�R���b |

| �t�F���f�B�i���h�@ | �F�@ | �a�c�@�Ђł��@ |

| �h�D�G���i�@ | �F�@ | ���q�@���S���@ |

| �A���g�j�I�@ | �F�@ | ����@��Y�@ |

| �N�����@ | �F�@ | ���܁@�䂩�@ |

| �h���E�J�����X�@ | �F�@ | �}��@�m�@ |

| ���x�c�@ | �F�@ | ���R�@�T��@ |

| �A�E�O�X�e�B���_���@ | �F�@ | �H���@���@ |

| �}�X�N�P�^�G���X�^�t�@ | �F�@ | �]���@���M�@ |

| �}�X�N�Q�^�V�����g���X�@ | �F�@ | ���ˁ@�~�@ |

| �}�X�N�R�^�x�l�f�B�N�e�B���@ | �F�@ | �c���@��� |

| ���E���b�^�^���W�[�i�@ | �F�@ | �ؑ��@���q |

| �p�u���^���K�C���m�P�@ | �F�@ | ���R�@�W��@ |

| �y�h���^���K�C���m�Q�@ | �F�@ | ����@�����@ |

| �_���T�[�@ | �F�@ | ���c�@����@ |

| �_���T�[�@ | �F�@ | ���@�����@ |

| �s�A�m�@ | �F�@ | �����@�߂��݁@ |  �@ �@ |

| �Ɩ��@ | �F�@ | �ې��@�~�@ | |

| �����@ | �F�@ | ����@���@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ����@���q�@ | |

| �@ | �@ | �@ |

| �P���[�@ | �F�@ | �h���@���߁i�\�v���m�j�@ |

| �f�B�����@ | �F�@ | �k��@�C�F�i�o�X�E�o���g���j�@ |

| �A���h���A�@ | �F�@ | �O��@���b�i�\�v���m�j |

| �u�����g���@ | �F�@ | ���@�M�u�i�o���g���j |

| �h�i�@ | �F�@ | �V���@�Ďq�i���]�E�\�v���m�j�@ |

| �f�B���B�b�h�@ | �F�@ | ���c�@���l�i�e�m�[���j�@ |

|

�@ |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�Ȗ��@ |

�̏��@ |

| �P�@ | �o�[���X�^�C���@ | �L�����f�[�h�@ | �������Ă���т₩�Ɂ@ | �O��@ |

| 2�@ | �o�[���X�^�C���@ | �E�F�X�g�T�C�h�E�X�g�[���[�@ | �A�C�@�t�B�[���@�v���e�B�@ | �O��A�h���A�V���@ |

| 3�@ | ���F���f�B�@ | ���S���b�g�@ | ���ɂ͂��Ȃ���������]�Ɩ��@ | �h���A�V���A���c�A�k��@ |

| 4�@ | ���b�V�[�j�@ | �Z���B���A�̗����t�@ | ���͒��̉��ł����@ | ���@ |

| 5�@ | �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �~�~�A�N�͂����߂��Ă��Ȃ��@ | ���c�A�k��@ |

| 6�@ | �W�����@ | ���C�I���E�L���O�@ | �n�N�i�E�}�^�_�@ | ���A���c�A�k��@ |

| 7�@ | ���n���E�V���g���E�X�U���@ | ��������@ | �����A�����܂��A�x��ɂ������@ | �k��A���c�@ |

| 8�@ | ���n���E�V���g���E�X�U���@�@ | ��������@ | ��ݗl�A���Ȃ��̂悤�Ȃ����́@ | �h���@ |

| 9�@ | �X�b�y | �{�b�J�`�I�@ | ���͂₳���A��ӂ̉Ԃ�@ | �V���@ |

| 10�@ | ���[�c�@���g�@ | �h���E�W�����@���j�@ | ���ӂɂ����Ł@ | �k��@ |

| 11�@ | ���F���f�B�@ | �֕P�@ | �z�C�Ɋy�����t���ނ��킻���@ | ���c�A�k��A���A�h���A�V���A�O��@ |

|

�x�e�@�@�@�@�@ |

||||

| 12�@ | ���E�@ | �}�C�E�t�F�A�E���f�B�@ | �x�薾�������@ | �h���@ |

| 13�@ | �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �����A�킵��������@ | �h���A���c�@ |

| 14�@ | ���[�c�@���g�@ | ���J�@ | ����������j�̐l�����ɂ� | �V���A�k��@ |

| 15�@ | �o�[���X�^�C���@ | �E�F�X�g�T�C�h�E�X�g�[���[�@�@ | �g�D�i�C�g�E�A���T���u���@ | �h���A�O��A�V���A���c�A���A�k��@ |

| 16�@ | �v�b�`�[�j�@ | �g�D�[�����h�b�g�@ | �N���Q�Ă͂Ȃ�ʁ@ | ���c�@ |

| 17�@ | ���C�@ | ���E�}���`���̒j�@ | ���ʂĂʖ��@ | ���@ |

| 18�@ | ���n�[���@ | �����[�E�E�B�h�D�@ | �O�͖ق��A���@�C�I�����͚����@ | �O��A���@ |

| 19�@ | ���[�c�@���g�@ | �t�B�K���̌����@ | �t�B�K���A�Â��Ɂ@ | �h���A�k��A���c�A�O��A���A�V���@ |

| 20�@ | ���[�\���@ | �����g�@ | �V�[�Y���X�E�I�u�E���u�@ | �h���A�k��A�O��A���A�V���A���c�@ |

���z

�ӏܓ��F2012�N1��19��

���ꗿ�FD�ȁ@2835�~�@4F�@L6��2 ��

�V�����������

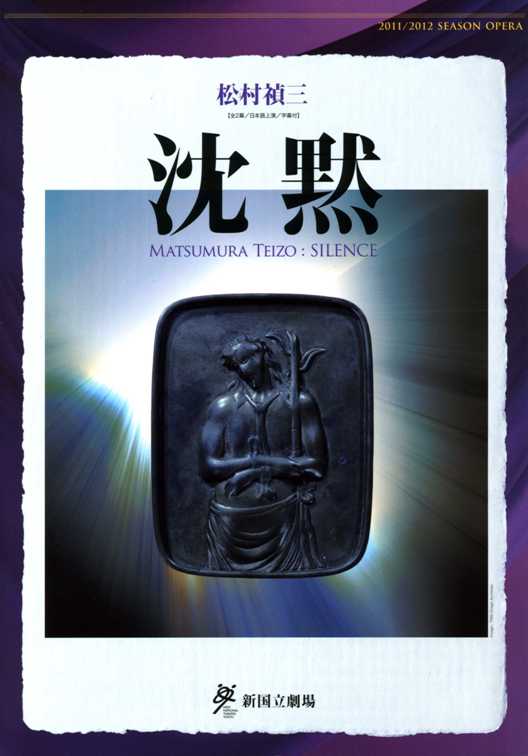

2011/2012�V�[�Y���I�y��

�I�y��4���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu���E�{�G�[����iLa

Boheme)

��{�F�W���[�b�y�E�W���R�[�U/���C�[�W�E�C���b�J

����F�A�����E�~�����W��

���@�V��������E�I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �R���X�^���e�B���E�g�����N�X |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | TOKYO FM���N�����c | |

| ���������w���@ | �F�@ | ������x��A�ĉ��b�q�A���䗝�b�q�@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �����@�~ | |

| ���@�p | �F | �p�X�N�A�[���E�O���b�V | |

| �߁@�� | �F | �A���b�T���h���E�`�����}���[�M | |

| �Ɓ@�� | �F | �}���@�r�K | |

| ����ē� | �F | ��m�c��F |

�o�@��

| �~�~ | �F | ���F���j�J�E�J���W�F�~ |

| ���h���t�H | �F | �W�~���E�p�N |

| �}���`�F�b�� | �F | �A���X�E�A���M���X |

| ���[�b�^ | �F | �A���N�T���h���E���v�`�����X�L�[ |

| �V���i�[�� | �F | �����@�� |

| �R�b���[�l | �F | �ȉ��@�G�a |

| �x�m�A | �F | ����@�R�V |

| �A���`���h�� | �F | ���@��F |

| �p���s�j���[�� | �F | ����@�C�� |

���z

�t���X�g���[�V����-�V������������u���E�{�G�[���v���B

�@�u���E�{�G�[���v�Ƃ�����i���|�C���g�͂���������Ǝv���̂ł����A���̈�ɖ���}���Ə����̗����A�Ƃ����̂�����Ǝv���܂��B����}����������\�I�ȏ�ʂ́A�ƒ��𐿋����ɗ����x�m�A��ǂ��o���Ƃ���A�ł���Ƃ��A��̃J�t�F�E���~���X�̐��������A���`���h���ɉ����t���ĐH�����������ʂł���Ƃ��A���邢�͑�l���̃~�~���o�ꂷ�钼�O�̃{�w�~�A�������̂��ӂ����̏�ʂł���Ƃ����������܂��B

�@�����̏�ʂ́A�~�~�ƃ��h���t�H�Ƃ��o����Ĉ�ڍ��ꂷ���ʂ������ł����A�Ⴆ�A�}���`�F�����ƃ��[�b�^���̂̂��荇���Ă��闠�ŁA�~�~�ƃ��h���t�H���ʂ�̓�d�����̂��Ă���Ƃ���Ƃ��A�t�B�i�[���̃~�~�̎��̏�ʂ��ܘ_�����ł��B

�@���́A���̐t�̖���}�ȏ�ʂƏ����Ƃ���������ƕ����Ȃ���A�������A�S�̂̓��ꂪ���Ă���悤�ȉ̏����ǂ��̏����Ǝv���Ă��܂��B

�@�����l�������A����̃��h���t�H�A�W�~���E�p�N�̉̏��͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B��{�I�ɏ_�炩�����̏o����������e�m�[���ŁA�͂܂������̔������͑f�G�ł��B���������y�߂ŁA�@�ׁB������A��3���́u�ʂ�̓�d���v�Ȃǂ͏�������Ƃ�ƍ����đf�G�ł��B�������A�A�N�[�g�������Ȃ��B�u�₽������v�́A�ŏ��͗ǂ������Ǝv�����̂ł����A���h���t�H�̋C���������g���Đ���オ�邩�A�Ƃ����Ƃ��قǂł͂Ȃ��B��̃n�C�b�͂��܂蒣��グ�Ă��܂���ł������A������Ƀt���X�g���[�V���������߂�����Ǝv���܂����B

�@�~�~�ɂ��Ă������悤�Ȃ��Ƃ�������Ǝv���܂��B�J���W���~�̉̂��A�u���̖��O�̓~�~�v�́A����ڂ���Ƃ��������������āA�������肵�܂���B���������ꂪ�ǂ��A�����n�������ĉ̂�ꂽ�����A�~�~�Ƃ������ǂ���̓������悭�`������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C���������܂��B����̃J���W���~�́A�p�N�Ɠ����ŁA�@�ׂȕ����̉̏��͌����Ȃ̂ł����A��������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������́A����p�b�Ƃ��Ȃ��B������A��l�̏o��̕����͂��܂萷��オ�炸�A��O���͂ƂĂ��ǂ��A�Ƃ����W�Ȃ̂��낤�ȁA�Ǝv���܂����B

�@�A���M���X�̃}���`�F�b���́A���܂葶�݊����O�ʂɏo�Ă��Ȃ����������܂����B���v�`�����X�L�[�̃��[�b�^�́A�u���[�b�^�̃����c�v���S�̂̃o�����X����݂��Ƃ��A�����d���悤�Ɏv���܂����B

�@�������̃V���i�[���́A���݊�������܂����B�V���i�[���͓Ɨ������A���A���^�����Ă����ł��Ȃ��A�l�l�̒j���̒��ł́A��Ԗڗ����Ȃ��̔��ł����A����̔����́A�A���T���u���̊j�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����̂��A���݂̂͂����肵���ʒu�ɋ���܂����B�ȉ��G�a�̃R�b���[�l�́A�����قǂ̑��݊��������邱�Ƃ͂���܂���ł������A�ቹ�����x���������������Ɖʂ����Ă����悤�Ɏv���܂����B�B�A�u�Â��O����A����v�́A�r�u���[�g��������߂��ł��B�����Ƃ�������Ɖ̂��ė~���������Ǝv���܂����B

�@���Ȃ킿����̉��t�́A���݊��̞B���ȃ~�~�A���h���t�H�Ɗ��Ƃ���V���i�[���A�R�b���[�l�Ƃ����W�ɂ���̂ł��B����̓I�y���S�̂̃o�����X���l����Ɣ@�����ȁA�Ǝv���܂����B��ł́A�����̑��R�Ƃ������ŁA�~�~�A���h���t�H�A�}���`�F�b���A�V���i�[���A�R�b���[�l��5�l�̉̂��d���������яオ���Ă���悤�ɕ`���̂��D�܂����Ǝv���̂ł����A���ꂪ�͂����肵�Ȃ��B����C���̃p���s�j���[���̔��萺���ڗ����Ă����̂ŁA���ƂɋC�ɂȂ�܂����B

�@�����v���ƁA�~�~�ƃ��h���t�H���A�����o���ׂ��Ƃ���ł͏o���A�Ƃ��Ă��������Ȃ���A�ǂ����悤�������ȁA�Ǝv��������ł����B

�@�g�����N�X�̎w���́A���܂���������������Ȃ����́B����̓�l������Ȋ����������̂ł�����A�w���҂����������l���Ă�����悢�̂��ȁA�Ƃ��v���܂����B���ǂ̂Ƃ���A�ׂ������Ă�����Ηǂ��Ƃ������������̂ł����A�S�̓I�ɂ͊u�C�~�y�̊����̋������t�ŁA�t���X�g���[�V���������܂�܂����B

�u���E�{�G�[���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

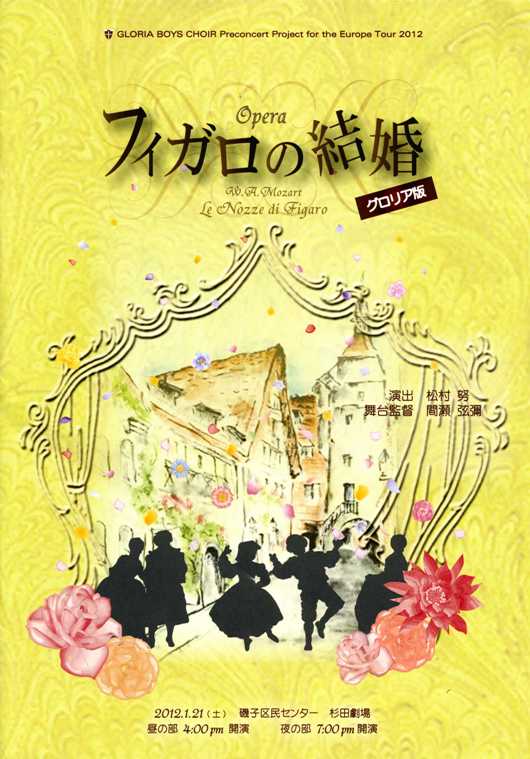

�ӏܓ��F2012�N1��21��

���ꗿ�F���R�ȁF3000�~

��ÁF�q���Ɖ��y���y���މ�@�O�����A���N�����c

�O�����A���N�����c�@���[���b�p�E�c�A�[2012�@�v���R���T�[�g�@�v���W�F�N�g

�I�y��2���A���{��㉉/�O�����A��

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌�����iLa Nozze

di FIGARO)

��{�F�����w

����{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���@��q�斯�Z���^�[�@���c����

�X�^�b�t

| �s�A�m | �F | �w���@�a�̎q |  |

| �s�A�m | �F | �R���@����T | |

| �s�A�m | �F | �k��@�I�� | |

| ���@�� | �F | �}�[�e���E�O�����A | |

| ���@�� | �F | �O�����A���N�����c�L�u | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �����@�w | |

| ���@�� | �F | �Ԑ��@���\ | |

| �Ɓ@�� | �F | �Ԑ��@���\ | |

| ����ē� | �F | �Ԑ��@���\ |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | �F | �����@�z�� |

| ���ݕv�l�E���W�[�i | �F | �N��@�x�� |

| �t�B�K�� | �F | �ː�@���� |

| �X�U���i | �F | �ĎR�@���� |

| �P���r�[�m | �F | ꎓ��@���Ƃ� |

| �}���`�F���[�i | �F | �с@���� |

| �o�W���I | �F | �����@�w |

| �o���g�� | �F | �����@�w |

| �h���E�N���c�B�I | �F | �w���@�r�� |

| �Ԗ��P�@ | �F�@ | �����@�x�q�@ |

| �Ԗ��Q�@ | �F�@ | �{�@���q�@ |

���z

��ԒZ���t�B�K��-�O�����A�Łu�t�B�K���̌����v���B

�@�t�B�K���̌�����S�����t����ƁA3���Ԃ͊m���ɂ�����܂��B�ꐡ�x�߂̎w���҂ł���A�X��10���A20���̃I�[�o�[�͊o�債�Ȃ�������܂���B�@���\�ȃI�y���D���̕��ł��A�u�t�B�K���̌����v�͒�������A�Ƌ������������Ⴂ�܂��B�����畁�ʂ́A�J�b�g������܂��B��ԗǂ����������́A��4���ʼn̂���o�W���I�ƃ}���`�F���[�i�̃A���A���J�b�g���邱�Ƃł��B�����������������Ƃ���ŁA����2����45������50���̉��t���Ԃ��K�v�ł��B

�@���āA���ꂾ��������i���A���̓����Ȃ킸�ɂǂ��܂ŒZ���ł���̂��A�Ƃ�����_�Ȏ��݂��s���Č������̂��A�O�����A�ł́u�t�B�K���̌����v�ł��B���Ȃ݂ɃO�����A�Ƃ͊��q�𒆐S�Ɋ�������u�O�����A���N�����c�v�̂��ƂŁA�u�O�����A�Ńt�B�K���̌����v�́A�����c���ŁA�����w���҂Ƃ��Ē����ȏ����w���A�q�������ɒ������邱�Ƃ�ړI�ɍ�i��Z�k�������̂̂悤�ł��B

�@�Z�k�̂����́A���V�^�e�B�[���H�͑S�ăJ�b�g�ŕK�v�Œ���̑䎌�ƂȂ�A�A�X�g�[���[�̓W�J�͏����w�ӂ�A�o�W���I������e�Ő������܂��B�y�Ȃɂ��Ă��A����̓W�J��J�b�g�\�ȃA���A�́A�L���Ȃ��̂������J�b�g�A�܂��A�̂���A���A�ɂ��Ă��J��Ԃ��͌����Ȃ��ł����A�y�Ȃ̈ꕔ���J�b�g����Ȃǂׂ̍����J�b�g����������܂����B���ʂƂ��āA�b�̓W�J�������ɂ����Ȃ����Ƃ��������̂ł����A����1����20����̉��t���Ԃɂ܂Ƃ߂܂����B

�@���̌l�I�ȍD�݂�\��������Ȃ�A��ꖋ�̃o���g���̃A���A�������̂͂����Ԃ�c�O�ł����A�X�U���i�̃A���A���A��A�l���Ƃ��J�b�g����Ă��܂����̂��l�܂�܂���B�d���̃J�b�g�ɂ��Ă��A�Ⴆ�A��2�Ȃ̃t�B�K���ƃX�U���i�̓�d���ŁA�]�������㔼���J�b�g����A�X�U���i�����݂̕�����n�����Ӑ}��������邭���肪�����Ȃ������ł���Ƃ��A���낢��Ǝc�O�ȕ����͑����̂ł����A��1���Ƒ�2���Ƃ̃|�C���g��40���ł܂Ƃ߂Č������X�s�[�h���͑債�����̂��Ǝv���܂����B

�@�u�t�B�K���̌����v�̂悤�ȉ��I�y�����q���ɐϋɓI�Ɍ����Ă悢�̂��A�Ƃ������Ƃ͂���܂����A�����������݂͑�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�ܘ_�Z�k�ł͒Z�k�łł����āA�{�����Ƃ��Ɏ����킢�͂��Ȃ蔖���Ȃ��Ă���̂ł����A�d�����Ȃ��̂ł��傤�ˁB�����������t�ŁA�u�t�B�K���̌����v��m�������q���A�����{�����Ă����̂����҂������Ƃ���ł��B

�@���ĉ��t�ł����A�����j��Ƃ����̂������ȂƂ���B�o���҂́A���l���̃Q�X�g��ʂɂ���O�����A���N�����c�̎w���҂̐搶���ŁA�I�y���̎�ł͂Ȃ��̂Ŏd���������̂ł����A�̂̃p���[���{�Ƃ̕��Ƃ͈قȂ�܂��B�܂��A�j���̒ቹ���������������R�����悤�ŁA�o���g�����قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ��A�ł���Ƃ��A�{���e�m�[���̕����z��A���}���B�[���@���̂��Ȃǖ���������܂����B�܂��A�d���ɂȂ�Ƃǂ����Ă��ቹ���̎x�����R�����A�̂��y���Ȃ��Ă��܂��X��������܂����B

�@�����̃A���}���B�[���@�͍����������̂ŁA�o���g�����̂��A���}���B�[���@�Ɣ�r����ƁA���ɔ�߂��D�F�����ŏ�����I�[�v���ɂȂ��Ă��銴���������A�������������������ł��B�̎傳�܂̈Ќ����́A�Ⴆ�u���S���b�g�v�ɂ�����}���g���@���̔\�V�C���ƒʂ�����̂������Ă��܂��܂����B

�@�ː씎���̃t�B�K���́A�J�b�g��������������������̂ł��傤���A���̍�i�ɗ����u�t�B�K���̓{��v�̗l�Ȃ��̂̕\��������s�����Ă���A�����ɕ�����Ȃ����o���܂����B

�@�����w�̃o�W���I�ƃo���g���A����́A����̗����ǂ��ɂ͓K���Ȃ��́B�Ȃ��A����̑�{�́A�����̎�ɂ����̂ł����A19�Ȃ̘Z�d���ɂ�����APadre�AMadre�́A�u���v�A�u��v�Ɖ̂킹��̂ł͂Ȃ��A�u�p�p�v�A�u�}�}�v�Ɖ̂킹��������낵�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�����w�ł́A�I�y���̕�����悭����ł���ĎR��������ԗǂ������ł��B����A�ĎR�̓A���A�������A�S�ăA���T���u���ł̗��݂������̂ł����A�A���T���u���̗v�ɂȂ��Ă���܂����B�X�U���i�̍ˋC���������悭�����Ă����Ǝv���܂����A�u�莆�̓�d���v�ł̔��ݕv�l�Ƃ̃f���G�b�g�͎�ɔ��������̂ł����B

�@���ݕv�l�̟N��x��͂܂��܂��ǍD�B�o��̃J���@�e�B�[�i�́A�ꐡ���������肫�݂ł������A�O���̃A���A�͂��������̂������������ǂ������悤�Ɏv���܂��B���ݕv�l�ɂ͗J�����߂���i���͑厖�ł����A���X�́A�u�Z�r���A�̗����t�v�̃��W�[�i�ł��B�������ȋ��������ɂ͂���͂��B�J�b�g�̂���������̂ł��傤���A���ݕv�l�̎������������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�P���r�[�m��ꎓ����Ƃ��B�̂͗ǂ������ł��B�P���r�[�m�́A���̍�i�̒��ŐF�X�ȍ����������N���������ɂȂ��Ă���̂ł����A���̕����͂قƂ�ǃJ�b�g�ŁA�ꐡ�c�O�ł͂���܂����B�}���`�F���[�i�̗�������A������߂���̂��}���`�F���[�i�Ƃ��Ă͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂������A���y�I�ɂ͂��قLj������̂ł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂����B

�@�S�̓I�Ɍ����邱�Ƃ͍����w���҂������̂��I�y�����������āA�������������肵�Ă���̂����͓I�ł����B�A���T���u�������肵�Ă����̂͂��ꂪ���R�ł��傤�B����ŁA�ቹ���̎x���ɖR�����A�I�y���S�̂��h�^�o�^�쌀�Ƃ��Ă̗l���������Ȃ����悤�ȋC���������܂����B

�u�t�B�K���̌����vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

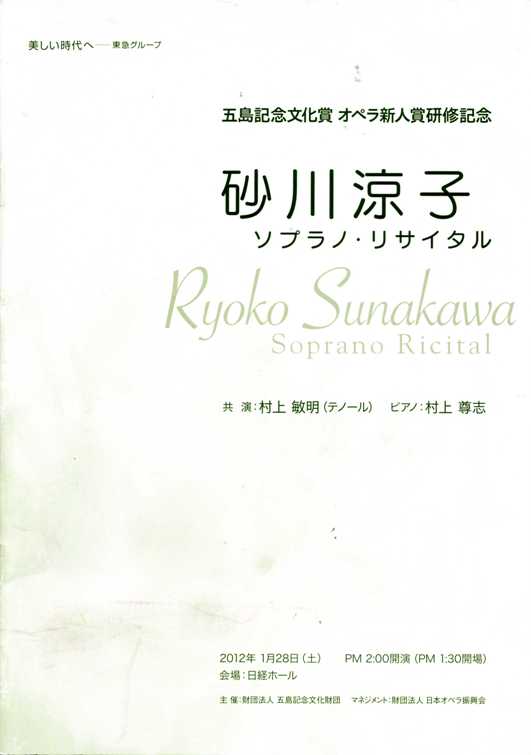

�ӏܓ��F2012�N1��28��

���ꗿ�F�@U��1�� 3500�~

��ÁF���c�@�l�@�ܓ��L�O�������c�@�}�l�W�����g�F���c�@�l�@���{�I�y���U����

�ܓ��L�O�����܁@�I�y���V�l�܌��C�L�O

������q�\�v���m���T�C�^��

���F���o�z�[��

| �o���@ | �F�@ | ����@���q�i�\�v���m�j�@ |  �@ �@ |

| �����@ | �F�@ | ����@�q���i�e�m�[���j�@ | |

| �s�A�m | �F�@ | ����@���u | |

| �@ | �@ | �@ | |

| �@ | �@ | �@ |

�v���O����

|

�@ |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�Ȗ��@ |

�̏��@ |

| �P�@ | �x�b���[�j�@ | �̋ȏW�u6�̃A���G�b�e�v | ��1�ԁu�}�����R�j�[�A�v | ������q�@ |

| 2�@ | �x�b���[�j�@ | �̋ȏW�u6�̃A���G�b�e�v�@ | ��2�ԁu���s���A�K���ȃo����v�@ | ������q |

| 3�@ | �x�b���[�j | �̋ȏW�u6�̃A���G�b�e�v�@ | ��6�ԁu����Ă����āv�@ | ������q�@ |

| 4�@ | ���b�V�[�j�@ | �@ | �A���v�X�̗r�����̖��@ | ������q |

| 5�@ | ���b�V�[�j�@ | �������킸�Ɂ@ | �{���� | ������q |

| 6�@ | ���b�V�[�j�@ | �������킸�Ɂ@ | �A���S�l�[�[�@ | ������q |

| 7�@ | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�R�����g�̕�́v | ���`�̐_�l | ������q |

| 8�@ | ���F���f�B�@�@ | �̌��u���C�U�E�~���[�v�@ | ���₩�Ȗ�ɂ́`���ɍՒd�ƕ�ꂪ�p�ӂ��ꂽ�@ | ����q���@ |

| 9�@ | ���F���f�B | �̌��u��l�̃t�H�X�J���v�@ | �S�Ă������ʂ��̐_�l�@ | ������q |

|

�x�e�@�@�@�@�@ |

||||

| 10�@ | ���c�쒼�@ | �̋ȏW�u�}�`�l�E�|�G�e�B�b�N�ɂ��4�̉̋ȁv | �u���v�i�쎌�F�������q�j | ������q |

| 11�@ | �ʋ{��Y�@ | �̋ȏW�u��̃����f���v�@ | �u�����牡���傤�v�i�쎌�F��������j | ������q�@ |

| 12�@ | �O�m�[�@ | �̌��u�t�@�E�X�g�v�@ | �C���g���_�N�V���� | �i�s�A�m�Ƒt�j |

| 13�@ | �O�m�[�@�@ | �̌��u�t�@�E�X�g�v�@�@ | ��̉́@ | ������q�@ |

| 14�@ | �O�m�[�@ | �̌��u�t�@�E�X�g�v | ���̐��炩�ȏZ�܂� | ����q���@ |

| 15�@ | �v�b�`�[�j | �̌��u�g�D�[�����h�b�g�v�@ | ��߂�ꂽ�A�ł��������邱�Ƃ̂Ȃ��傫�Ȉ��`�X�̂悤�ȕP�N�@ | ������q�@ |

|

�A���R�[���@�@�@�@�@ |

||||

| 16�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�X�J�v�@ | ���Ȃ钲�a�@ | ����q���@ |

| 17�@ | �V���[�\���@ | �̋ȏW�u���ƊC�̎��v�@ | �����̉ԍ炭����@ | ������q�@ |

| 18�@ | �r�[�[�@ | �̌��u�J�������v | ��1���́u�莆�̓�d���v | ������q/����q���@ |

���z

�u����ւ̊��ҁv �|�u������q�@�\�v���m�E���T�C�^���v��

�@�����A�o�Y�̂��ߊ������Z�[�u���Ă���������q���{�i�I�Ɋ������ĊJ�����̂���N�̂��ƂŁA�{�N�͐��͓I�Ȋ������\�肳��Ă��܂��B3���ɂ͓����̌��c�{�����u�t�B�K���̌����v�́u���ݕv�l�v�A�����ė���s���I�y���u�g�D�[�����h�b�g�v�́u�����[�v���T���Ă��܂��B���̑O�Ƀ��T�C�^�����s���B�v���O�����́A��Ȃ��܂ޏa�߂̑I���B�ӗ~�̍������f���܂��B����͍s�����Ȃ�܂��ƁA���o�z�[���܂Ŏf���܂����B

�@���������čs�������t��Ȃ̂ł��傤�B���̍���̗ǂ����ǂ��\�ꂽ���t��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�܂��ǂ������̂́A�\�肳��Ă����v���O�����Ō�́u�����[�v�̃A���A�ł��B���ʂ��̃A���A���R���T�[�g�Ŏ��グ����Ƃ��́A�u�X�̂悤�ȕP�N�v�̕��������̂��Ȃ����Ƃ������Ǝv���̂ł����A�O���̃����[�̃J���t�ɑ����߂�ꂽ����\�����镔����������Ղ�ɉ̂��A��ό��\�ł����B

�@���ɗǂ������̂́A�O���̍Ō�ɉ̂�ꂽ�u��l�̃t�H�X�J���v����̃A���A�ł��B���̍�i�́A���{�ł͂قƂ�Ǐ㉉���ꂽ���Ƃ������A��������������o���͖����̂ł����A����Ȕ������Ȃ��������Ƃ͒m��܂���ł����B���̋Ȃ̑O�ɉ̂�ꂽ����́u���C�U�E�~���[�v�̃A���A���f���炵�������̂ŁA����������O�̂߂�ɂȂ����悤�ŁA�O���̉̂̒��ł͔M�̂����������Ԃł����B����̃X�s���g�̂��������������f���炵���A�R��I�ȕ\��������Ȃ��y���߂܂����B

�@�����ӂ́u��̉́v���f���炵���͓̂��R�̂��ƁB�u�R�����g�̕�́v�̃A���A�́A�u�F��̉́v�Ƃ����ʂ�����̂ł��傤���A�ꐡ�����������Ă��銴�������āA���������A�h���}�e�B�b�N�ȕ������o���������y���߂������m��Ȃ��Ǝv���܂����B

�@����A������Ǝv�����̂́A�ŏ��̃x�b���[�j�A���b�V�[�j�̉̋ȂƓ��{��̉̋Ȃł��B

�@�x���J���g�n�̉̋Ȃ́A��������������Ɣ����ė~�����킯�ł����A����̐�������͂ǂ����Ă�������������Ɣ����Ă���Ȃ��B�������̂����Ƃ�Ƃ����\���͑f���炵���̂ł����A������˂����낤�Ƃ���ƁA�h���}�e�B�b�N�ɂȂ�߂��Ă��܂��ďd���Ȃ��Ă��܂��܂��B�u�}�����R�j�[�A�v�Ȃǂ͒j���F�X�ȕ����̂��܂����A���́A���W�F�[���n�̃\�v���m���̂��Ă����f����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���b�V�[�j�́u�������킸�Ɂv�͖ʔ��������ł��B�����̎��̓�̉̋Ȃ̉̂������́A����̎��͂��������̂Ȃ̂ł��傤���A�I�y���A���A���Ă��܂��ƁA��ۂ�����Ă��܂��܂����B��i�̖��Ȃ̂ł��傤���H

�@���{��̉̋ȂɊւ��ẮA�̎����������Ȃ����Ƃ��ő�̖��ł��B�N���V�b�N�n�̉̎肪���{��̉̋Ȃ��̂��ƁA�ׂ����r�u���[�g�����{��̃A�N�Z���g�������Ă��܂��̂��A��肭�����Ȃ����Ƃ������ł��B����̍���������f�B���C���̔������͕�����̂ł����A���ꂪ���t�Ƃ��ė����オ���Ă��Ȃ��B���{��̎����̂��A�Ƃ������Ƃɂ��Ă̌��s���K�v���Ǝv���܂����B

�@����ɂ��Ă��S�̓I�ɂ͔ޏ��̎��͂��������̂ł����B�B���r���[���Ƃ�����ł͂���܂���B����̌���Ɋ��҂��܂��傤�B

�@�����̑���q���͖��ł��B�����H���Ă͂����܂���i�j�B���C�U�E�~���[�̃A���A�́A�f���炵���̈ꌾ�B����̉����A����܂ō���ɗ^�����Ă������̂ƑS�R�Ⴄ�̂ł�����B���i���o�[�����E�e�m�[���̎��͂��⊶�Ȃ��������܂����B�u�t�@�E�X�g�v�̃A���A���f���炵�����̂ł����B

�@�A���R�[���́A�u���Ȃ钲�a�v���ǂ��͓̂��R�A�Ƃ����Ƃ���B����̃V���[�\�����A�͂��������f�G�Ȃ��̂ł����B�Ō�́u�J�������v�́u�莆�̓�d���v�A���ɂ��v�w���������đ����҂�����ł����B��ϑf�G�ȃt�B�i�[���ƂȂ�܂����B

�u������q�\�v���m���T�C�^���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

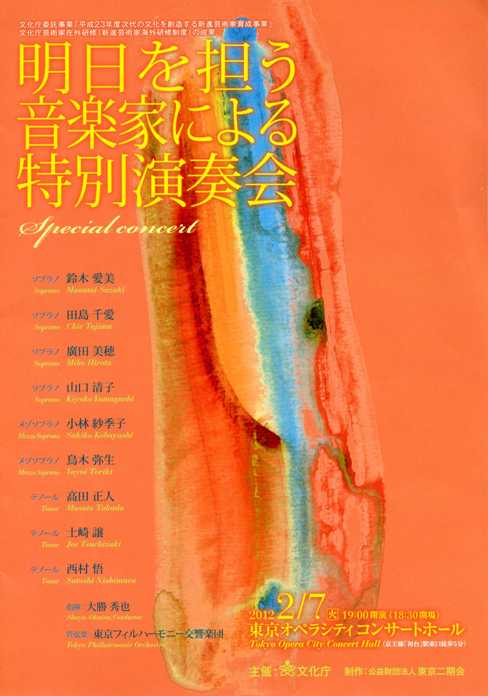

�ӏܓ��F2012�N2��7��

���ꗿ�F�@B�ȁ@3F3��24�� 1000�~

�������ϑ����Ɓu����23�N�x����̕�����n������V�i�|�p�ƈ琬���Ɓv

�������|�p�ƍ݊O���C�i�V�i�|�p�ƊC�O���C���x�j�̐���

��ÁF�������A����F���v���c�@�l�@���������

������S�����y�Ƃɂ����ʉ��t��

���F�����I�y���V�e�B�R���T�[�g�z�[��

�X�^�b�t

| �w���@ | �F�@ | �叟�@�G�� |  �@ �@ |

| ���t�@ | �F�@ | �����t�B���n�[���j�[�����y�c�@ | |

| ���p�@ | �F�@ | �r�c�@�ǁ@ | |

| �Ɩ��@ | �F�@ | ��ˁ@�V�p�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@�����@ | |

| �ďC�@ | �F�@ | �ؑ��@�r���@ | |

| �i��@ | �F�@ | �y��@���@ |

�v���O����

|

�@ |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�Ȗ��@ |

�̏��@ |

| �P�@ | �w���f�� | �G�W�v�g�̃W���[���I�E�`�F�[�U���@ | ���� | �i�����t�B���n�[���j�[�����y�c�j�@ |

| 2�@ | �w���f���@ | �G�W�v�g�̃W���[���I�E�`�F�[�U���@�@ | �h���^���ɗ܂͂��ӂ� | �R�����q�i�N���I�p�g���j |

| 3�@ | ���[�c�@���g�@ | �t�B�K���̌����@ | �����J���ĊJ���ā@ | ��؈����i�X�U���i�j/���юыG�q�i�P���r�[�m�j�@ |

| 4�@ | ���[�c�@���g�@ | ���J�@ | ���Ĕ��������̊G�p�@ | �y����i�^�~�[�m�j�@ |

| 5�@ | �h�j�[�b�e�B�@ | ���̖���@ | �D�������敗�ɂ������Ȃ��� | �R�����q�i�A�f�B�[�i�j/������i�l�����[�m�j�@ |

| 6�@ | �h�j�[�b�e�B�@ | �A���̖��@ | �����Ȃ��Ă��܂��Ď��̉^�����ς��@ | �c���爤�i�}���[�j�@ |

| 7�@ | �g�}�@ | �A�����b�g�@ | �����V�т̒��Ԃɓ���ĉ����� | ��؈����i�I�t�F���j |

| 8�@ | �}�X�l�@�@ | �E�F���e�� | �莆�̉́u�E�F���e���A�N�������܂��傤�v�@ | ���ؖ퐶�i�V�������b�g�j�@ |

|

�x�e |

||||

| 9�@ | ���F���f�B | �i�u�b�R�@ | ���Ă͎��̐S����тɖ����Ă����`���⎄�͌��h��ꂽ�����Ɂ@ | �A�c����i�A���B�K�C�b���j |

| 10�@ | ���F���f�B�@ | ���ʕ����� | �i���ɌN�������� | ������i���b�J���h�j |

| 11�@ | ���F���f�B�@ | �A�C�[�_�@ | �킢�j�ꂽ���̂��O�̋ꂵ�݂́@ | �A�c����i�A�C�[�_�j/���ؖ퐶�i�A���l���X�j�@ |

| 12�@ | �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �����A�D���������� | �c���爤�i�~�~�j/���c���l�i���h���t�H�j |

| 13�@ | �`���A�@ | �A�h���A�[�i�E���N�����[���@ | �ꂢ��сA�Â��ӂߋ� | ���юыG�q�i�u�C�������ݕv�l�j |

| 14�@ | �v�b�`�[�j�@ | �g�D�[�����h�b�g�@ | �N���Q�Ă͂Ȃ�ʁ@ | ���c���l�i�J���t�j�@ |

|

�A���R�[�� |

||||

| 15 | ���F���f�B�@ | �֕P�@ | �z�C�Ɋy�����t���ނ��킻���@ | �o���ґS���@ |

���z

���l��������S���Ă����̂�

�|�u������S�����y�Ƃɂ����ʉ��t��v��

�@

�@�u�������|�p�ƍ݊O���C�v�ɂ��ẮA�v���O�����Ɉȉ��̂悤�ȋL�ڂ�����܂��B

�@�u�������ł́A�����䂪����S���|�p�Ƃ�{�����邽�߁A���a42�N�x������|�p�Ƃ��C�O�ɔh�����A���C�̋@������u�|�p�ƍ݊O���C�i�V�i�|�p�ƊC�O���C���x�j�v�����{���Ă���܂��B����܂łɔh�����ꂽ�|�p�Ƃ�2900�l���A���݂̉䂪���|�p�E�̒��j�I���݂Ƃ��č����O�Ŋ��Ă��܂��v

�@�����A����̂�ꂽ���X�́A�u�����䂪����S���|�p�Ɓv�ɂȂ邱�Ƃ����҂���Ă����ł��B�܂��A����̉��t��́u�������|�p�ƍ݊O���C�v�̐��ʂ\�����ł������킯�ł��B���҂����܂�܂��B���ꗿ��1000�~����Ƃ��������Ƃ�����A�d���������I������Ηj���A�ꐡ�`���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�@���������z��[�I�ɐ\���グ��u�ʐ����v�ł��B����͐����Ɣ��Ɋ��S������ꂽ������A���܂������ȁA�Ǝv�킳���̏������ꂽ���܂ŗl�X�ł����B������Ԋ��S�����̂́A�A�c����B���̕��͌Q�����͗ʂ��Ǝv���܂��B�܂�������̐������������ɔ���������ő�ό��\�������Ǝv���܂��B���̗����́A���̂܂ܐ��i�����A�ԈႢ�Ȃ��u������S���āv�����ł��傤�B����ȊO�̕��͂�͂葽�X��肪����܂��B����͐h���ɂ�������w�E���悤�Ǝv���܂��B�Ȃ��A�Ⴂ�̎�̊F����́A����Ȕ�]�ɂ߂��邱�ƂȂ��A�������萸�i���āA�����̓��{�̃I�y���E��S���ĉ������B�ɖ]�݂܂��B

�@�u�h���^���ɗ܂͈��v�F�������肭�s���Ă��܂���ł����B������������Ă��܂��̂����ł��B�X�Ɍ����A�w���f�����̂��̂ɁA���̃��B�����[�g�͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�@�u�����J���āA�J���āv�F���уP���r�[�m�̑��݊�����������̂��c�O�ł����B���ʁA��X�U���i�͔��������������ǂ��o�Ă��ėǂ������ł��B

�@�u���Ɣ������G�p�v�F�������d���A�V�䂩�牟�������Ă���悤�Ȋ����̉̏��ŁA���[�c�@���g�e�m�[���Ɋ��҂���邩��݂��������Ȃ��̂ł����B���Ȃ̗�������ȃu���[�L������A�s���R���������܂����B

�@�u�D�������敗�ɂ������Ȃ����v�F�A�f�B�[�i�̍����̔���������ł��B�������獂���ւ̐��̐�ւ����I���Ŋ��炩�ɐ�ւ���Ă����Ȃ��̂��c�O�ł����B�l�����[�m���͂ƂĂ��f�G�ł����B

�@�u��������Ă��܂��āA���̉^���͕ς��v�F�̂��Ă���\��ꂵ���ŁA�@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B�܂��A�}���[�����̂��ɂ͐��ʂ�����Ȃ����������A�܂��̏��S�̂��d�������������܂����B

�@�u�����V�т̒��Ԃɓ���ĉ������v�F�t���[�W���O�������������炩���Ƃ����Ɨǂ������Ǝv���܂����A�O���̃\���̒��ł́A��Ԃ̉̏��ł����B�ǂ������ł��B

�@�u�莆�̉́v�F����̂��������̂ŁA�����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A����\�����l�H�I�Ɛ\���グ�����낵���̂��A�E�\���ۂ������܂����B���ʂƂ��ĉ̏��Ɋ��҂����؎������������Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�@�u���Ă͎��̐S����тɖ����Ă����`���⎄�͌��h��ꂽ�����Ɂv�F����̈�Ԃ̎��n�������Ǝv���܂��B�_�炩�ň��肵���t���[�W���O�̃J���@�e�B�[�i�ƌ��I�\���̃J�o���b�^�Ƃ̑Δ䂪���ɑf���炵���A��ϊ��S�������܂����BBrava�ł��B

�@�u�i���ɌN�������v�F�����͔������Ǝv���܂��B�X�s���g�E�e�m�[���̑f���́A����̎O�l�̃e�m�[���̒��ň�Ԃ������Ǝv���܂��B�A�N�[�g�����܂�A����������A����̗h�ꓮ���̕\�����[���ł���Ƃ���ŁA����̐��i�����҂����Ƃ���ł��B

�@�u�킢�j�ꂽ���̂��O�̋ꂵ�݂́v�F�A�c�A�C�[�_�������A���A���l���X������ア�����ł����B�o�����X�Ƃ��ẮA���������A�c���キ�A���������̂�ꂽ�����ǂ������Ǝv���܂��B

�@�u�����A�D����������v�F1��17���́u�_�[�N�E�q���Y���������v�ō��c���h�����߂Ɖ̂��܂������A���c�̉̏��́A����̕�����ł��B�s���ƒ������̂Ō����ł����B����A�c���爤�̃~�~�͍���ł����B

�@�u�ꂢ��сA�Â��ӂߋ�v�F�����̏��ł͂���܂���ł������A�u�C�������ݕv�l�̃L�����N�^�[���l����ƁA�����ƒቹ�������Ăق��������Ǝv���܂��B

�@�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�F���c�́A1��17���́u�_�[�N�E�q���Y���������v�ł����̋Ȃ��̂��܂������A���̎��̉̏���������̉̂̕�����Ηǂ������Ǝv���܂��B������A�]�T�̉̏��ɂ͂Ȃ�܂���ł������A�����s���ƒ����āA�J���t�̕��͋C���悭�o���Ă��܂����B

�u������S�����y�Ƃɂ����ʉ��t��vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2012�N2��14��

���ꗿ�F�@S�ȁ@1F8��22�� 6000�~

��ÁF���c�@�l���{�I�y���U����

�c������V���[�Y

�o�����^�C���R���T�[�g

���F�a�J�敶�������Z���^�[��a�c������z�[��

�X�^�b�t

| �s�A�m�@ | �F�@ | �Z�F�@�莡 |  �@ �@ |

| �s�A�m�@ | �F�@ | ��c�@���q�@ | |

| �\�@���@ | �F�@ | ���V�@�T��@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �O�ց@�O�Y�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �V���@�_���@ | |

| ������p�@ | �F�@ | �����@���q�@ | |

| ���o����@ | �F�@ | �쓇�@�c�q�@ | |

| �i��@ | �F�@ | �q��@���l�@ | |

| �i��@ | �F�@ | ��z�@���q�@ |

�o��

�\�v���m�@

�F�@

���B������A��z���q�A�������}�q�A���b���A�I�N�T�[�i�E�X�e�p�j���b�N�A������q�A���쎊���A�Ñ�^�I�q�@

���]�\�v���m�@

�F�@

�X�R���q

�e�m�[���@

�F�@

��{�P�v�A���J�����A���؍O

�o���g���@

�F�@

�q�쐳�l

�������j�b�gMuse-F�@

�F�@

��{�����i�\�v���m�j/�~�V�K��i�\�v���m�j/��{���F���i�\�v���m�j/�g���b�i���]�\�v���m�j

�j�����j�b�gProvocante-F�@

�F�@

�����C�l�i�e�m�[���j/���ԕq�O�i�o���g���j/������F�i�o�X�j�@

�v���O����

|

�@ |

��ȉƁ@ |

��i���@ |

�Ȗ��@ |

�̏��@ |

| �P�@ | ���F���f�B | �֕P | ���t�̉� |

�������}�q�i���B�I���b�^�j |

| 2�@ | �v�b�`�[�j�@ | �g�X�J�@ |

���Ȃ钲�a |

���쎊���i�g�X�J�j ���؍O�i�J���@���h�b�V�j ���ԕq�O�i�X�J���s�A�j ��c���q�i�s�A�m�j |

| 3�@ | �O�l�̃\�v���m�ɂ��I���j�o�X�@ | ���b�V�[�j�u�Z�r���A�̗����t�v �z�J�B�V�� �v�b�`�[�j�u�W�����j�E�X�L�b�L�v�@ |

���̉̐��� |

���V�^�I�q ���b�� ���B������ ��c���q�i�s�A�m�j |

| 4�@ | �r�[�[�@ | �J�������@ | �n�o�l���@ | �X�R���q�i�J�������j ��c���q�i�s�A�m�j |

| 5�@ | ���F���f�B | �֕P |

�v���o�̓����� |

�������}�q�i���B�I���b�^�j ���J�����i�A���t���[�h�j �Z�F�莡�i�s�A�m�j�@ |

|

�x�e |

||||

| 6�@ | �v�b�`�[�j | ���E�{�G�[���@ |

�ǂ��l���������Ȃ� |

������q�i�~�~�j |

| 7�@ | �J���f�B�����@ | �J�^���E�J�^�� | Provocante-F ��c���q�i�s�A�m�j |

|

| 8�@ | ���b�V�[�j | �Z�r���A�̗����t | ���͒��̉��ł��� | �q�쐳�l�i�t�B�K���j�@ |

| 9�@ | �E�N���C�i���w | �@ | ���̂Ƃ���ɗ��Ȃ��� | �X�e�p�j���b�N�E�I�N�T�[�i �i�̏�&�p���h�D�[���j |

| 10�@ | A�@���C�h�E�E�F�b�o�[�@ | ���N�C�G���@ | �s�A�E�C�G�Y�X | Muse-F ��c���q�i�s�A�m�j |

| 11�@ | �T���C�g�[�� | �R���E�e�E�p���e�B�� | Muse-F Provocante-F ��c���q�i�s�A�m�j�@ |

|

| 12�@ | �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �~�~�A���O�͂����A��Ȃ��`�t�B�i�[���@ |

������q�i�~�~�j |

|

�A���R�[�� |

||||

| 13 | �@ | �̋��@ | �o���ґS���@ | |

���z

�A�C�f�B�A����������̗v

�|���{�I�y���U����u�o�����^�C���R���T�[�g�v��

�@

�@�o�����^�C���f�[�ɍs����R���T�[�g�A�Ƃ������ƂŁu���v�̃I�y���̊y�Ȃ𒆐S�ɂ����K���E�R���T�[�g�ł��B�J�b�v���̗�������҂��āA��Î҂̓y�A�Ȃ���������T�[�r�X���s���܂������A��ԗ��Ăق��������Ⴂ�J�b�v���̎p�͂��܂茩������܂���ł����B�������A�R���T�[�g���̂͏[�������y�������̂ł����B

�@����́A�܂��u�\���̖��v�A�Ɛ\���グ�Ă悢���낤�Ǝv���܂��B�O���́u�֕P�v�A�㔼�́u�{�G�[���v����̂ɂȂ�܂����A���̊ԂɐF�X�ȉ̎肪�F�X�ȉ̂��̂��ƌ����X�^�C���ł��B

�@�J���̓K���R���T�[�g�ł͂��Ȃ��݂́A�o���ґS���ł́u���t�̉́v�ł����A���̎��A���Ƀg�X�J�ƃJ���@���h�b�V�́A����̂قڒ����ŕ��������Ă��܂��B�u���t�̉́v���I����āA���̓�l�������o���҂����䑳�ɂ��Ȃ��Ȃ�ƁA���̓�l���A�����ނ�Ɂu�g�X�J�v�̂������̂��o���A���������d�g�݂ł��B���i�[���g�X�J���A�u�̂ɐ����A���ɐ����v���̂��āA���䑳�ɏ�����ƁA�u���t�̉́v���̂������ƌ������Ă��܂������B�I���b�^��T���A���t���[�h�ɁA���ɎQ�����Ă����������̗��̂��ⓖ�Ă��n�܂�܂��B

�@�������́A���݂��̉̂��A���t���[�h�ɒ������邱�ƂśJ�������܂��B���V�^�I�q���A�u���̉̐��́v�̑O�����̂��ƁA�a���p�̑��b�������V�������̂���悤�ɂ��āu���R�v���̂������܂��B���R�̈�Ԃ��̂��I���܂��ƁA���l�ɂ��ė~���������q�쐳�l����������Ɍ����ĂāA���B�����肪�u���̂�������v���̂��Č����܂��B�ܘ_�A�����̂���ꂽ���V�A�����ق��Ă��܂���B�u���̂�������v�������ɓ���ƁA���V���W�[�i�́A���B���E���b�^�������̂��āA�u���̉̐��́v�̌㔼�̉₩�ȃp�b�Z�[�W���̂��܂��B�����Ɍ����̂��A�d���ȐX�R�J�������B�����Ă���O�l������ڂɁu�n�o�l���v�ŏ��J�A���t���[�h��U�f���悤�Ƃ���̂ł��B

�@�����ɖ߂��Ă���̂����B�I���b�^�ł��B�A���t���[�h�́A���B�I���b�^�Ɓu���̓�d���v���̂��A�j�̐^���Ȉ��Ɍ˘f�����B�I���b�^�́A�L���ȁu���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv���̂��āA�O�����I���ł��B�܂�A�u�֕P�v�Ƃ����I�y���̑�ꖋ�̃n�C���C�g�ł���A�u���t�̉́v����u�Ԃ���Ԃցv�܂ł̊ԂɃK���E�p�t�H�[�}���X���l�ߍ��A�Ƃ������Ƃł��B

�@�㔼�����Ă��܂��B�u�{�G�[���v�̂��b�́A�ܘ_�A�~�~�ƃ��h���t�H�̔ߗ��̕���ł����A����̕���ł́A�~�~�ƃ��h���t�H�ɏœ_�Ă�ƌ��������A�}���`�F�����A�V���i�[���A�R�b���[�l�ɏœ_�Ă��Ɛ\���グ�����낵���̂ł��傤�B���[�b�^���A�u������������Ɓv���̂��āA�A���`���h����U��ƁA�U��ꂽ�A���`���h���A���l�̂��Ȃ��V���i�[���A�R�����[�l�͎O�l�ŁA�����ɐU��ꂽ�j�̔߂��݂��̂��u�J�^���v�i��Ȃ��S�j�ŐS���i���܂��B

�@�����ɓo�ꂷ��̂��A�t�B�K���ł��B�u���͒��̉��ł����v�Ɖ̂��A���ɑS�Ă��C���Ȃ����A�Ƃ����ƁA������͔̂��������l�̔����B�����y��̃p���h�D�[����e���Ȃ���A�u���̂Ƃ���ɗ��Ȃ��Łv�Ƌ��ۂ̉̂��̂��܂��B�������肵�傰�Ă��܂��j�����B�������A�̂Ă�_����A�E���_����A�Ƃ������ƂŁA��菗���̎�̃��j�b�g�uMuse-F�v���AA�E���C�h�E�E�F�b�o�[�̃��N�C�G���̒��̈�ȁA��ϔ������u�s�A�E�C�G�Y�X�v���̂��Ȃ���o�ꂵ�܂��B�����Œ��ǂ��Ȃ�̂͒j���̏�B�u�N�Ƌ��ɁA�����v�Ɖ̂��A�V���Ȑl���̊�]���̂��̂ł��B

�@�������A����͂��������̖��B�����̓p���̉����������̒j�����̑��A�ł��B�����ɔ�т���ł���̂����[�b�^�B�m���̃~�~��A��ė��܂��B�����āA�u���E�{�G�[���v�̃t�B�i�[���ւƑ����̂ł��B

�@���ɂ悭�l���Ă��܂��B�\���̏��V�T��ɂ܂���Bravo�������グ�܂��傤�B

�@�̎�w�̗͗ʂ͂��ꂼ��ł����A���ƂȂ������X�̗͂��[�����Ă��ėǂ������Ǝv���܂��B

�@�O���̉́A��͂胔�B�I���b�^���̂����������}�q�ł��傤�B�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv���Ă���ƁA���̉��Ƃ����A�S��\���̕ω��Ƃ������̖��͂��Ǝv���܂����B���l�Ɍ㔼�̗v�́A������q�̃~�~�ł��B���A�~�~���̂킹���獻��ȏ�̓��{�l�̎�͎v�����Ȃ��ȁA�Ǝv���邮�炢�f���炵�����̂ł����B�u���̖��O�̓~�~�v���ܘ_�悩�����̂ł����A��4���̃t�B�i�[���̉̏��Ɖ��Z�B������A�Ɛ\���グ�邵������܂���BBrava�ł��B

�@���Ƃ̓x�e�����X�R�Ɩq��͊ј\���Ⴂ�܂��B�X�R�ɂƂ��āu�n�o�l���v�͂���܂ʼn��S��Ɖ̂��Ă���Ȃł��B���ꂾ���ɁA�g�ɐ��݂����̏��ł����B�����̂��āA�������ɂ܂�ẮA�Ⴂ�̎�͐����o�Ȃ��ł��傤�B�q��́u���ł����v�����Ɋј\�B�̂�����ł������͂��̂Ɉ��Ă��܂����B

�@�����������Ɣ�r����ƁA���̕��͂�͂�y�ʋ��ƌ��킴��܂���B���J�����̃A���t���[�h�ɂ���A��{�P�v�̃��h���t�H�ɂ���A�����w�̊ј\�Ɉ��|����Ă���A�Ƃ��������ł����B����ł��F����A���ꂼ������̂���̂��̂��Ă悩�����Ǝv���܂��B�y���߂��R���T�[�g�ł����B

�u���{�I�y���U����o�����^�C���R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2012�N2��15��

���ꗿ�FC�ȁ@5670�~�@2F�@3��59 ��

�V�����������

2011/2012�V�[�Y���I�y��

�I�y��2���A���{�ꎚ���t����i���{��j�㉉

�������O��ȁu���٣

��{�F�������O

����F��������

���@�V��������E������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@���� |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | ���c�J�W���j�A�����c | |

| ���������w���@ | �F�@ | �|�]�@�݂ǂ��@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �{�c�@�c�q | |

| ���@�p | �F | �r�c�@�Ƃ��䂫 | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | ����@��O�@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē� | �F | �����@�����O |

�o�@��

| ���h���S | �F | ���ݒJ�@�N�j |

| �t�F���C�� | �F | �v�ہ@�a�� |

| ���@���j���[�m | �F | ���c�@���V |

| �L�`�W���[ | �F | ����@�~ |

| ���L�` | �F | �o��@���F |

| �I�n�� | �F | �����@�O�q |

| ���܂� | �F | �^�c�@���q |

| ���N | �F | �R���@�q�q |

| ������ | �F | ��v�ہ@�� |

| �V�l�@ | �F�@ | ��v�ہ@���Ɓ@ |

| �`���E�L�`�@ | �F�@ | ���Ή��@���@ |

| ���@�}���@ | �F�@ | �����@���j�@ |

| �ʎ��@ | �F�@ | �g��@����@ |

| ��l�E�Ԑl�@ | �F�@ | ��@�Ύ��@ |

| �S�ԁ@ | �F�@ | �쑺�@�͐m�@ |

| �Y��A�@ | �F�@ | �ێR�@�N�O�@ |

| �Y��B�@ | �F�@ | ��X�@���������@ |

| ���@ | �F�@ | �����@���i�@ |

| �C���m�@ | �F�@ | ���c�@���@ |

���z

��������ւ̓�-�V������������u���فv���B

�@��������ƌ����A�����������̂���ł��l�C�̂�������Ƃ̂ЂƂ�ł����B�ܘ_����́A�u���فv�̒��҂̉�������ł͂Ȃ��A�u��������l�Ԋw�v��u�ϒK���b�v�̍�҂Ƃ��Ẳ�������ł������킯�ł����A���͉�������̏����w�𗝉����邽�߂ɂ́A�u��������l�Ԋw�v�����������������m��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�����́A�L���X�g�����o�b�N�{�[���ɂ������w�҂ł������A�ނ̃L���X�g���̊��o�́A�J�\���b�N�Ƃ��Ăْ͈[�ł����B�����ɂƂ��Ă̋����̒��S�́A�S�̎ア�l�����A�����~�]�������A�h�����Ƃ���͓����o���Ă��܂����A�߈����͎����Ă���L�`�W���[�I�l�Ԃł���A�u���فv�ɂ�����ނ̋����̓L�`�W���[�ɂ���܂����B

�@���ꂾ���ɁA�I�y���u���فv�ł��L�`�W���[���ǂ��`�����A�Ƃ����̂���̎��_�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�����A����̉��o�����Ă��āA�L�`�W���[�̑��݊��������悤�ȋC�����܂����B����͋{�c�c�q�̉��o�������̂��A����Ƃ�����~�̉̏��E���Z�ɖ�肪����̂��肩�ł͂���܂��A�����ƃL�`�W���[���u�カ���́v�̑�\�Ƃ��đ��݊����o���Ă����悩�����̂ɂƎv���܂��B�������������ɗ��h�ȉ̏����������h���[�S���̏��ݒJ�N�j�Ƃ̑Η������͂����肵�āA���[���������o����ꂽ���낤�ɁA�Ǝv���܂����B

�@�������������{�I�ȋ^��͂�����̂́A�S�̓I�ɏo���҂��悭�P������Ă�������ł����B�܂��͎�l���̃��h���S���̂������ݒJ�N�j�����Q�ɂ悩�����Ǝv���܂��B�L���V�^���e���̎���̓��{�����āA�����̖��͂������o����l�A�M�ƌ����Ƃ̑����ւ̊����ȂǁA���ɓ��荞�̏��ł悭�l����ꂽ�̂��ȁA�Ǝv���܂����BBravo�ł��B����A����~�̃L�`�W���[�́A�̞B�����̂����Ȃ̂��A�ǂ����X�^�C�����ł܂�Ȃ������ő��݊��������ł��B���l��h���S���l�ɔ����āA�u�����Ă��������v�A�u�R���q�T�������Ă��������v�Ƌ��Ԏp���҂�Ɨ��Ȃ������ł����B

�@����ɂ͓o�ꂵ�Ȃ��A�I�y���Ȃ�ł͂����̏o���҂ł����A�܂����L�`�ƃI�n���̃R���r���悩�����ł��B�ŏ��́u���̓�d���v�́A�r�u���[�g��������߂��āA���̍�i�̂��̏�ʂł����܂Ńr�u���[�g���|����K�v������̂��A�Ǝv���܂������A���L�`���߂܂��āA�I�n�������L�`�ւ̈����̂���1����8��̍����O�q�̐⏥�́A�ޏ��̗͗ʂ��������̂ł悩�����ł��B�܂��A���L�`���̌o����F�����q���悩�����悤�ŁA��X�������w�ȉ̏��ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@����ȊO�̘e���̐l�������A���ꂼ��̖�K�ɉ̂��Ă��܂����B�v�ۘa�͂̃t�F���C���A�^�c���q�̂��܂A���N�̎R���q�q�A�g�쌒��̒ʎ��Ȃǂ����Ɉ�ۓI�ł����B

�@���엳��A���������y�c�̉��t���ǍD�B���́A�u���فv������̂���x�ڂł����A�O���������A����S�̂Ɍ��݂�����悤�Ɏv���܂����B����͋��炭�A�̎�X�l�̎��͂̍��y�э����c�̗͗ʁA�����āA����̓K�ȉ��߂����������炾�Ǝv���܂����B���y�́A�����Ė��邢���̂ł͂Ȃ��A�����I�ȋ����������A�䎌�̕��������Ȃ��Ȃ��I�y���ł����A����S�̂Ɉ������܂�閣�͂�����܂����B

�u���فvTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N2��18��

���ꗿ�FD�ȁ@6000�~�@5F�@2��12 ��

����23�N�x�����|�p�U����⏕��

2012�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������

��ÁF������c�@�l���������/�i�Ёj���{���t�A��

���������I�y���������

�I�y��4���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

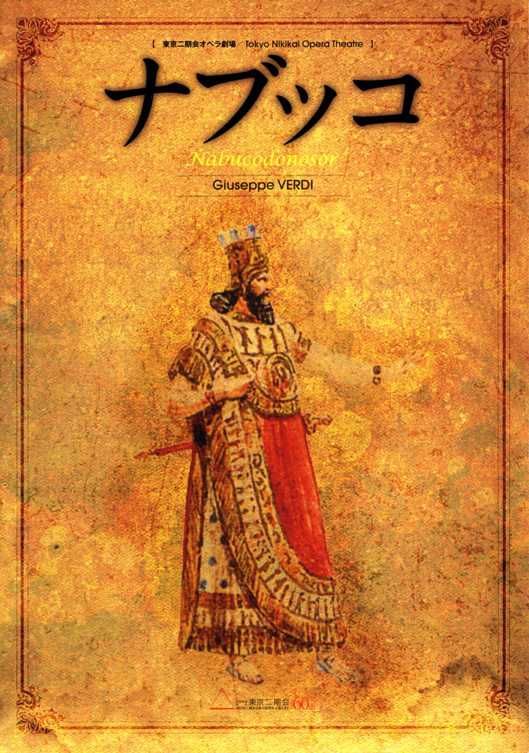

���F���f�B��ȁu�i�u�b�R��iNabucco�j

��{�F�e�~�X�g�[�N���E�\���[��

���@����������ّ�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �A���h���A�E�o�b�e�B�X�g�[�j |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �������c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �_�j�G���E�A�o�h | |

| ���o��@ | �F�@ | �|���X�E�X�e�b�J�@ | |

| ���@�p | �F | ���C�[�W�E�y���[�S | |

| �Ɓ@�� | �F | ���@�����I�E�A���t�B�G�[���@ | |

| ����ē� | �F�@ | �����@���I�@ | |

| �����ē� | �F | ����@�� | |

| ���@��@ | �F�@ | �p���}�����̌���@ |

�o�@��

| �i�u�b�R | �F | �R�@�M |

| �C�Y�}�G�[�� | �F | �����@�� |

| �U�b�J�[���A | �F | �Ė@���� |

| �A�r�K�C�b�� | �F | ���c�@���q |

| �t�F�l�[�i | �F | �����@�ؐ� |

| �A���i | �F | ���G�@�T�q |

| �A�u�_�b�� | �F | ��v�ہ@�� |

| �x���̎i���� | �F | �q�{�@�W�� |

���z

�Ⴓ�~�Ⴓ=-���������I�y����������u�i�u�b�R�v���B

�@���F���f�B��3��ڂɂ��čŏ��ɐ��������I�y����i�ł���u�i�u�b�R�v�́A���F���f�B29�̎��̍�i�ł��B���[�c�@���g�̂悤�ȑ��n�ȓV�˂́A20��œ��R�̂悤�ɗ��j�Ɏc�閼�Ȃ\�����킯�ł����A87�܂Ő��������F���f�B�ɂƂ��ẮA�Ⴓ�����i�ƌ����Ă悢�B���������Ⴓ�̖��͂����錆��ł���u�i�u�b�R�v���Ⴂ�w���҂��w������Ƃǂ��Ȃ邩�B���ꂪ����̓��������u�i�u�b�R�v�̋����ł����B�Ȃɂ��A�w���҂̃o�b�e�B�X�g�[�j��1987�N���܂��24���A�Ƃ����̂ł�����B

�@�Ⴂ���납�疼�w���҂ƌ���ꂽ������R���܂�����A24�������Ƃ������Ƃ͂���܂��A���ʁA�w���҂��~�n���Ă���̂�50�ォ�炾�Ƃ����܂��B������Ȃ�ł���߂��₵�Ȃ����A�����v���̂����R�ł��B�������A���̃o�b�e�B�X�g�[�j�A�Ƃ������A�����ǂ͎g�킸�ɂ��A�X�g���[�g�ɉ��y�Ɍ������Ă����܂��B���������B���ꂪ�A���i�͂ƂȂ��āA�u�i�u�b�R�v�Ƃ����Ⴂ�I�y���Ƃ悭�����̂ł��B�w�����̂͌��\�r���ȂƂ��������Ǝv���̂ł����A�u�i�u�b�R�v���r���ȃI�y���ł�����A���ꂪ���ɂȂ�Ȃ��B���y���̂̎Ⴓ�Ǝw���҂̎Ⴓ�Ƃ���肭���w�������N���āA���т��т��Ă������肵�����y�Ɏd�オ���Ă��܂����BBravo�ł��傤�B

�@�����t�B�����A�w���҂̎Ⴓ�ɉ������̂��A�������肵�����t���s���Ă���A�D���������܂����B

�@����A�̎�w�́A���̎w���҂�I�[�P�X�g���قǂ͂������肵�Ȃ������Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B���̒�����B�L���X�g�͏o���҂�20��A30��̎�����Ȃ̂ł�����A�����Ǝw���҂Ɋ��Y���Ă��т��т����̏��ɂ���悢�̂ɁA�Ǝv���܂����B���������S�̓I�Ȗ��͂���ɂ���A�ʂ̉̎�͂���Ȃ�Ɋ撣���Ă����Ǝv���܂��B���ɒj���ቹ�n���悩�����Ǝv���܂����B

�@�O����̐R�M���܂��͏�X�ł��B�ꕔ�̏��Ɋԉ��т����Ƃ��낪�����āA�S�Ăɖ����ł����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�i�u�b�R�Ƃ��������悭��肱�����ł��B�O���̃t�B�i�[���ŁA�܂��͑��݊��������Ǝ����A�㔼�̃A�r�K�C�b���Ƃ̓�d���ŁA�X�Ƃ�������Ȃ��Ȃ����\�ŁA��4���̃A���A�����F���f�B�炵���������ƌ������荞��ł悩�����Ǝv���܂����B

�@����ȏ�ɂ悩�����Ǝv���̂͐Ė،����̃U�b�J�[���A�ł��B�Ė́A�ቹ��������Ƌ����̂��������Ƃ���ł��B�o��̃A���A�u���̃G�W�v�g�̊C�݂Łv���J���^�[�r���̕��������₩�ō����肷��悤�ȉ̂ł悭�A�㔼�̃J�o���b�^���₩����������܂���ł������A�������肵���f���炵���̂������Ǝv���܂��B��2���ʼn̂���A���A���A�ቹ�̖��͂��悭�o�Ă��܂������A����ȊO�̕������ቹ���悭�����Ă��đf�G�ł����B�����������ł�����d���������̂ł����A�������͏����ꂵ�����ł����B

�@�C�Y�}�G�[���̍������B�O��̃h���E�W�����@���j�̃h���E�I�b�^�[���B�I���̓e�m�[���炵�����o��悤�ɂȂ��Ă��܂����B����ł��A�o���g���̊炪�_�Ԍ����Ă��܂��܂��B���͈����͂Ȃ��̂ł����A�̏������e�m�[���ɂ��Ă���悤�Ȑl�H�I�Ȋ��������āA���ɂ͖����[���ł���̏��ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ł����B

�@�A�r�K�C�b���B���c���q�A�匒���������Ǝv���܂��B���ɑ�4���̃t�B�i�[���̎��ʂƂ���̉̏������͓I�ɒ������܂����B�������A��Ԃ̒������ǂ���ł���A��2����5�Ȃ̃A���A�ł����A�����͍���B�ܘ_�ꏊ�����̂��Ă���͕̂�����̂ł����A�S�͉߂��ĉ̂ɗ]�T�������B���̂��߁A���̖��͓I�ȃJ���@�e�B�[�i���M�X�M�X���Ă��܂��āA�E�s�ȃJ�o���b�^�Ƃ̑ΏƐ����������Ƃ��ł��܂���ł����B�ق��10���قǑO�A���́A�A�c����̉̂����̃A���A�����킯�ł����A�A�c�Ɖ��c���ׂ��ꍇ�A�A�c�̉̏����f�R�����x���ł���Ɛ\���グ����܂���B

�@�����ؐ��̃t�F�l�[�i�B�ޏ����Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B�B�A�I�Ȗ�������̂ł��傤�B�ޏ��̖{���̎��͂��\���������Ƃ͐\���グ���Ȃ��̂��ꐡ�c�O�ł��B����ł��t�B�i�[���̃A���A�͂悩�����Ǝv���܂��B

�@�����͑S�ʓI�ɂƂĂ����\�B���̃I�y���̒��ň�ԗL���ȃw�u���C�l�̍����u�s���A�䂪�v����A���F�̉H���ɏ���āv�͖ܘ_���h�B�ŏ�����̗\�肾�����̂ł��傤���A�A���R�[����2��̂��Č����܂����B�������A����ȊO�̍������������ꂼ�ꖣ�͓I�ŁA���̍�i�͍������悢�ƈ������܂�Ǝv���܂����B

�@����̕���̓p���}�����̌���̕����ؗp���������ł����A���̕���ƃ_�j�G���E�A�o�h�̉��o�͎�藧�Ăđf���炵���Ƃ͎v���܂���ł����B���ɃZ���X�͈����Ȃ��Ǝv���܂������A�̎肽���̓��������Ȃǂ͌��\�ތ^�I�ŁA���̍�i�̖��͂����������Ă���̂Ƃ͎v���܂���ł����B

�@����ł��Ⴓ�����ݍ��������͂��鉹�y�ɂȂ��Ă������ƂŁA�\���Ɋy���ނ��Ƃ��o���܂����B

�u�i�u�b�R�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N2��25��

���ꗿ�F���R�ȁE����

��ÁF�������y��w

�������y��w���y�������@�I�y�����t��������@2011�N�x����

�S�P���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���[�^��ȁu�m�C���[�[���҂̈�飁iLa notte di un nevrastenico�j

��{�F���b�J���h�E�o���P�b��

���{����

���@�������y��w�u����z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �͌��@���V |

|

| �����y | �F | �I�y���E�v���W�F�N�g�E�NJy�A���T���u�� | |

| ���@�� | �F | �I�y���E�v���W�F�N�g�����c | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | |

| ����ē� | �F�@ | ���R�@�O�B�@ | |

| ���ēE���� | �F | ���с@��j |

�v���E�g�[�N�u���̉f�批�y��ȉƁ@�{���̎p�̓I�y����Ƃ������v

���с@�ؔ��i�\�v���m�j

���b�@

�F�@

���с@��j�@

�Q�X�g�@

�F�@

����@���u�@

���t�@

�F�@

�͌��@���V�i�s�A�m�j

�V�c�@�K���i�g�����y�b�g�A�w��3�N�j

����@�a���i�M�^�[�j

��Ձ@�����i�d�q�I���K���A�w���Q�N�j�@

�v���E�g�[�N�@�v���O����

���с@�ؔ��i�\�v���m�j/�V�c�@�K���i�g�����y�b�g�j/����@�a���i�M�^�[�j/��Ձ@�����i�d�q�I���K���j/�͌����V�i�w���j�@

�A���t���[�h�E�J�[�b���̒lj�����́@

1972�@

�n���@

1928-29�@

���с@�ؔ��i�\�v���m�j/�͌��@���V�i�s�A�m�j

���y�Ό��u�t�B�����c�F�̔����X�q�v���S�S����

����R���̃G���i�̃A���A�u�p�p�A����u���Ă����Ȃ��Łv�@1945-46-55�@

���с@�ؔ��i�\�v���m�j/�͌��@���V�i�s�A�m�j�@

���y�Ό��u�t�B�����c�F�̔����X�q�v���S�S����

����4���̃G���i�̃A���A�u�p�p�A���͔ނ��������́v�@�@�@

���с@�ؔ��i�\�v���m�j/�͌��@���V�i�s�A�m�j�@

�o�@��

| �m�C���[�[���� | �F | ���S�@�a�L |

| �t�����g�W | �F | �X�c�@�w |

| �ޖ��R�l�В� | �F | ���@�f�� |

| �J�b�v���̔ގ� | �F | ��Ԓm�@�o |

| �J�b�v���̔ޏ� | �F | �����@�O�q |

| �q���W | �F | ���쓇���L |

���z

�j�[�m�E���[�^�̓I�y����ȉƂ������H-�������y��w���y�������@�I�y�����t��������2011�N�x�����u�m�C���[�[���҂̈��v���B

�@1970�N��́A���ɂƂ��ĉf��ӏ܂�10�N�ŁA�R��������������肭�肵�Ȃ���f��قɒʂ��Ă��܂����B�����̂͂قƂ�ǂ��m��B���̓n���E�b�h�̌�y���������ł͂���܂���ł������A���[���b�p�̕��|�̍���̂����i�ɐS���䂩��܂����B�t�F�f���R�E�t�F���[�j��L�m�E���B�X�R���e�B�̐��E�͂�����Ɣw�L�т����������w���⍂�Z���ɂƂ��āA����̓I�ł����B�������������̃��[���b�p�f��̒��ŁA�ő�̉f�批�y��ȉƂ��j�[�m�E���[�^�ł����B

�@���A���ł݂����̂ł́A�u�S�b�g�t�@�[�U�[�v���v���o�[���ł����A�u�A�}���R���h�v�A�u�J�T�m���@�v�Ȃǂ��o���Ă��܂��B���o�C���@���Ō����A�u���z�������ς��v�A�u�����I�ƃW�����G�b�g�v�A�u�R�L�v�Ȃǂ����[�^�̉��y�ł����B���̓�������A�u�j�[�m�E���[�^�͖{���̓N���V�b�N���y�̍�ȉƂȂ̂��v�Ƃ͌����Ă����̂ł����A���[�^�̍�Ȃ����N���V�b�N���y�ȂLj�����������Ƃ������A���{�̒��O�ɂƂ��ẮA�u�f�批�y�̋����v�Ƃ����C���[�W�������������Ƃ͋^������܂���B

�@����ȃ��[�^�̃I�y���ł���쌀�u�m�C���[�[���҂̈��v���A�������y��w���y�������I�y�����t������������Ƃ��Ď��グ�邱�Ƃ��A�������o���܂����B���Ȃ݂ɍ������y��w���y�������I�y�����t��������͐��N�O����N��1�x�I�y���������s���Ă���A�Ⴆ��N�̓}�X�J�[�j�́u�F�l�t���b�c�v�����グ�Ă��܂��B�������A�����g�͂���܂ŁA���̗\��ƂԂ����Ďf���܂���ł����B�{�N�͎��ԓI�ɂ����Ȃ��A�y���݂Ɏf���܂����B

�@���Ȃ݂Ɋ쌀�u�m�C���[�[���҂̈��v�́A1950�N�ɍ�Ȃ���Ă��邻���ł����A���ԂɌ��J���ꂽ�̂��A1959�N�C�^���A��������RAI�ɂ�郉�W�I�E�I�y���ł���A���̕������u�C�^���A�܁v����܂������Ƃɂ��A���N�~���m�E�X�J�����ŕ��䏉�����ꂽ�����ł��B���W�I�E�I�y���Ƃ�����������A�S�҂�40���قǂ̒Z����i�ŁA����̌����ł́A�O���Ƀv���E�g�[�N�Ə̂��āA���[�^�̉��y�̑S�̊��������Z�b�V�������s���܂����B

�@���ш�j�������A���[�^�̐��U�ɂ��ĊT�v�����������A���藲�u���ɂ���āA���[�^�̉f�批�y�̓������������܂����B���[�^�̉f�批�y�̂��ƂȂǁA�܂Ƃ��ɍl�������Ƃ͂���܂ň�x���Ȃ������̂ł����A�ނ͑O�q�I��@���`���I�Ȃ��Ƃ����݂ɑ����l�������̂ŁA�f���i�̓����ɍ��킹�Ă��̂悤�ȑ��ʂȉ��y���������̂��낤�Ɣ[���ł��܂����B

�@�����ŁA���[�^�̔�f�批�y����A�����A�ނ��u�����y�v�ƌĂ�ł����Ƃ��납��̏Љ�ł��B���[�^�̎t���ł���J�[�b���ɑ���^�́B���̍�i�͑��ΓI�ɂ͑O�q�I�Ȉ�ۂ̋�����i�B�����ʼn̂�ꂽ�u�n���v�́A�ÓT�I�Ȋ����̂���@���́B�����āA���[�^�̈�ԗL���ȉ̌��ł���u�t�B�����c�F�̔����X�q�v����j�ȉ̂��܂����B�ǂ���͂��߂Ē����Ȃ���ł������A���эؔ��̉̏��́A�������������Ƃ�Ƃ������̂ŁA�Ȃ��Ȃ����\�Ȃ��̂��Ǝv���܂����B

�@���Ė{�҂́u�m�C���[�[���҂̈��v�B�����{�����ŁA���R�͂��߂Ē�����i�ł��B����̓~���m�̍����z�e���B�s���ǂŃm�C���[�[�ɂ������Ă���j���A�����邽�߂Ɏ������Q�镔���Ƃ��̗��e�̕�����\�܂��B�������A�����g���Ȃ����Ƃ�m���Ă���t�����g�W�́A���̓�̕����ɁA���{�s�ɗ��Ă���В��ƁA�s�ς̃J�b�v���𔑂߂Ă��܂��܂��B�����m�����m�C���[�[�j���A���e�̕����̋q��ǂ��o�����Ƃ���B�߂ł����ǂ��o�����Ƃ��́A�������ŁA�q���W�����̃R�[�q�[�������ēo��B���ǐQ���Ȃ������Ƃ����쌀�ł��B

�@���y�͑O�������F���Y���E�I�y���I�����������āA�C�^���A�I�y���̓`���܂�������������܂��B�ܘ_��l���̃m�C���[�[���҂ƃt�����g�W�́A�o�b�\�E�u�b�t�H�̓`�����p���ł��܂��B��������I�ȕ\��������A20���I�㔼�̉��y�o�邱�Ƃ͋^���悤�͂���܂���B�t�B�i�[���͂܂�Ńu���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J���̂悤�ł��B���������Ƃ���ɁA���[�^�̉f�批�y��ȉƂƂ��Ă̌o������������Ă���̂ł��傤�B

�@�̏����Z�ň�Ԃ悩�����̂́A��l���̃m�C���[�[���҂����������S�a�L�B����Ȃ��ăC���C������������A�O�̂߂�ɕ����p�A���e�̋q��ǂ��o�����Ƃ���Ƃ��̋��C�̉̏��ȂǁA��ϖʔ����A�ނ̉��Z���A���̍�i�̖ʔ������������Ă��Ǝv���܂��B���̓{����Ƃ肠�������Ȃ����Ƃ��邪�A�~�߂邱�Ƃ��o�����ɂǂ�ǂ�G�X�J���[�g�����Ă��܂��X�c�w�̃t�����g�W���ʔ��������ł��B

�@�m�C���[�[�j�́u���邳���ĐQ���Ȃ��v�Ƃ������ɑ��āA��Ԓm�o�ƍ����O�q�̃J�b�v�����A�u�l����������͖��点�Ȃ��v�Ƃ��������邭����́A�V�`���G�[�V�����R���f�B�̖��킢�������Ėʔ����A�������A�m�C���[�[�j�̓{�肪�{���ƕ�����ƁA�s�ς��ꂽ�獢�鏗���������Ɠ����o�����Ƃ���]���̕\�����ʔ��������܂����B

�@������l�̋q�ł�����f�����A�����ŎQ������z�e���̏]�ƈ����������ɂ��������A�����̊쌀�Ŋy���߂܂����B

�@�w���������͌����V�́A���t�s�A�j�X�g�Ƃ��ē��ɒ����ł����A�̎肽���ɓI�m�ɃL���[���o���Ȃ���A���̃V�`���G�[�V�����E�R���f�B����肭�܂Ƃ߂܂����B�������t�������Ǝv���܂��B

�u�m�C���[�[���҂̈��vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||