オペラに行って参りました-2012年(その4)

目次

| マクベス夫人の独り舞台 | 2012年7月28日 | 荒川区民オペラ「マクベス」を聴く |

| 指揮者のやりたいこと | 2012年7月29日 | 2012日中国民友好年記念「アイーダ」(演奏会形式)を聴く |

| 小規模団体の難しさ | 2012年7月29日 | 南條年章オペラ研究室公演「海賊」を聴く |

| 名手たちによるガラ | 2012年8月8日 | 立川オペラ愛好会「真夏の夜のオペラガラコンサート」を聴く |

| ベテランが壊した | 2012年8月12日 | 大田区民オペラ協議会「トゥーランドット」を聴く |

| 情熱の迸り | 2012年8月26日 | 新宿区民オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/「道化師」を聴く |

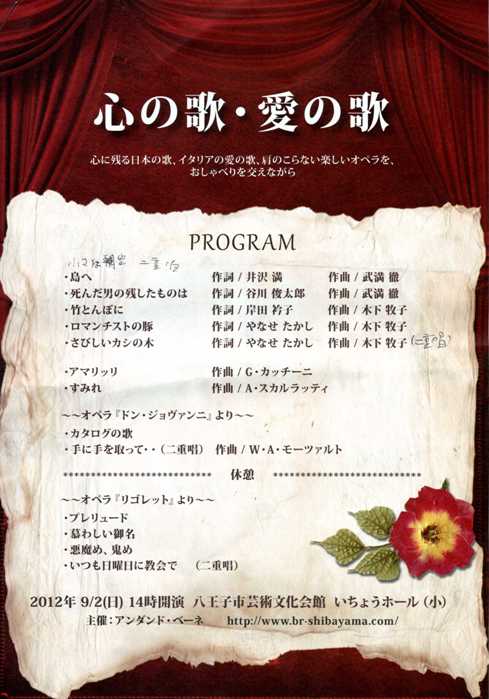

| カラオケではもう歌えない | 2012年9月2日 | アンダント・ベーネ「心の歌・愛の歌」を聴く |

| 好調と不調と新鋭 | 2012年9月8日 | 藤原歌劇団「夢遊病の女」を聴く |

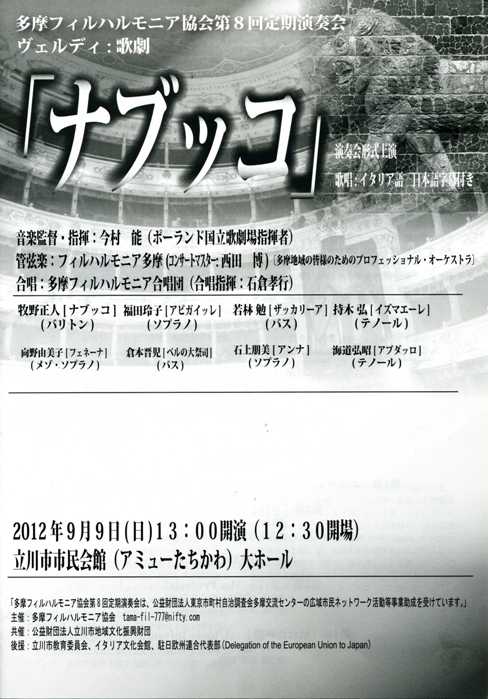

| じゃじゃ馬ドラマティコ | 2012年9月9日 | 多摩フィルハルモニア協会「ナブッコ」(演奏会形式)を聴く |

| 僕はワグネリアンにはなれない | 2012年9月17日 | 東京二期会オペラ劇場「パルジファル」を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | ||

| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |

| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |

| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |

| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |

| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||

| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||

| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||

| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||

| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||

| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||

| 2001年 | 前半 | 後半 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||

| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |

鑑賞日:2012年7月28日

入場料:B席 21列7番 3500円

主催:荒川区民オペラ

荒川区民オペラ第14回公演

スタッフ

| 指 揮 | : | 小崎 雅弘 |

|

| 管弦楽 | : | 荒川区民交響楽団 | |

| バレエ | : | 荒川洋舞連盟 | |

| 合 唱 | : | 荒川オペラ合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 新井 義輝 | |

| 演 出 | : | 澤田 康子 | |

| 振 付 | : | 秋山 舞美枝 | |

| 美 術 | : | 工藤 明夫 | |

| 音 響 | : | 山崎 英樹 | |

| 照 明 | : | 大平 智巳 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 |

出 演

| マクベス | : | 井上 雅人 |

| マクベス夫人 | : | 大隅 智佳子 |

| バンクォー | : | 熊谷 幸宏 |

| マグダフ | : | 田代 誠 |

| マルコム | : | 内田 吉則 |

| マクベス夫人の侍女 | : | 山村 望美 |

| 医師 | : | 齊藤 大輔 |

| ダンカン | : | 安岡 信久 |

| フリーアンス | : | 清水 陽向 |

| 従者 | : | 青木 海斗 |

| 刺客 | : | 井出 壮志朗 |

| 伝令 | : | 谷本 喜基 |

| 幻影1 | : | 野村 真士 |

| 幻影2 | : | 川井 もとみ |

| 幻影3 | : | 杉山 裕美 |

感 想

マクベス夫人の独り舞台-荒川区民オペラ「マクベス」を聴く

ロンドンオリンピックが始まりました。私も開会式における、サイモン・ラトルとミスター・ビーンの掛け合いや、選手団の入場行進、聖火、ポール・マッカートニーの先導する「ヘイ・ジュード」などを楽しみましたが、オリンピックより大事なもの、それは勿論オペラです。ヴェルディ初期の名作「マクベス」が荒川で行われると聞いて、勇んで行ってまいりました。

ところで、荒川区と言うと、「こてこての下町」というイメージがあって、オペラとはあまり縁がなさそうですが、実は、この地域、都内一オペラの盛んな地域です。東京文化会館、新国立劇場の二大メジャー劇場をカウントしないと、都内で上演されたオペラが一番多いのは実は荒川区なのです。オペラを上演する劇場として、町屋文化センター、ムーブ町屋、日暮里サニーホール、サンパール荒川と大小4つのホールを持ち、東京国際芸術協会、リリカ・イタリアーナ・オペラなどの団体が交互でオペラを上演している。勿論その水準は、東京二期会や藤原歌劇団とは違うものであったとしても、毎月のようにどこかでオペラが上演されている状況は素敵なことだと思います。

その荒川区の中核となる市民オペラ団体が、荒川区民オペラです。昨年は震災の影響で本公演を中止するにやむなきに至ったそうですが、本年は昨年上演予定だった「マクベス」で復活、市民オペラらしい市民オペラを聴かせていただきました。

演奏全体は、極めてアマチュアっぽさが出ているもの。私もしばしば市民オペラを聴きますが、これまで聴いた市民オペラの中で、最もアマチュアっぽさが出ていたかもしれません。オーケストラの技量にはメンバーの差が目立ち、又管楽器の技術は基本的に未熟な方が多いようで、なかなか貧弱。序曲から冒頭のシーンなどは、かなりよれよれでどうなることかと思いましたが、一方で勢いがついてくると、個別の技巧の拙さは、音楽の流れや音楽そのものの躍動感が消してくれるところがあって、音が変わってきます。ところが幕が変わると急によれよれになったり、なるほど、大して上手ではないアマオケはこんな感じだよな、と微笑ましく見ておりました。

合唱もそう。かなり助演を入れているようで、「魔女の合唱」などは形になっていますが、廷臣たちの合唱などは入りの部分があっていなかったり、音が揃っていなかったりと、やはり市民オペラらしさが出ていた感じがします。正直申し上げて、かなり緩い演奏だった、ということは否めません。

その緩いオペラに芯を入れたのがマクベス夫人役の大隅智佳子でした。大隅が、日本の若手ソプラノ・リリコ・スピント歌手としては、ナンバーワンの実力の持ち主であることは衆目の一致するところですが、このようなローカルな市民オペラの中でもその実力をしっかり見せてくれました。大隅が本気で声を出すと、一瞬で空気が変わります。技術的な細かいことを言っていけば、上方跳躍の最高音がややぶら下がり気味なところがあったとか、同じく上方跳躍で高音が微妙にかすれた部分があったとか、必ずしも完璧な歌唱ではなかったのですが、その声の質感、中音部の厚み、滑らかなフレージング、感情の込め方、どれをとっても一流のもので、大いに感心いたしました。

マクベス夫人は登場のアリアの前に台詞を平声でしゃべりますが、ここからマクベス夫人らしい野心と冷酷さが感じられて結構。続けて歌うカヴァティーナが又魅力的で、「地獄の司よ、立ち上がれ」とカバレッタも力強さも結構。第二幕のアリア、「日の光は衰え」もまずまず以上の出来だったし、第二幕第三場の「乾杯の歌」も大隅の歌いだしが魅力的で、全体の水準が上がった感じがしました。第四幕の狂乱のアリア、マクベスとの二重唱、どれをとっても素晴らしいもので、マクベス夫人を聴く楽しみを満喫いたしました。

井上雅人のマクベスも悪くない。大隅の力感には及ばない感じですが、そのひ弱な雰囲気こそがマクベス夫人に引きずられてしまうマクベスの真骨頂でしょう。ヴェルディ・バリトンとしてはもう少し声に重さが欲しいところですが、綺麗な歌で、悪いものではありません。第四幕のアリアは、勇猛な武人である筈のマクベスの弱さを象徴するものですが、そのカヴァティーナの歌いだしなどは、非常に丁寧で、カバレッタとの対比を含め、魅力的なものでした。

田代誠のマグダフは、ベテランの味わいと申し上げたらよいのでしょうね。中低音部の密度は立派ですが、音程がやや乱れるのと、高音が抑えられている感じがありました。田代誠の存在感は十分感じられましたが、一昨年、大田区民オペラで聴いた持木弘のマグダフを聴いた時のような感動を得ることはできませんでした。

熊谷幸宏のバンクォー。低音が良く響いてなかなか良かったです。あの音で声を力強く出すのは現実には極めて大変なことなのですが、もう少し、声が響いて存在感を示していただければ、もっと良かったのに、と思いました。

という訳で、マクベス夫人の存在感で持った舞台でした。

もうひとつ大事なこと。今回のマクベス、ノーカットで上演されました。特に第三幕のバレエ音楽をノーカットで見せるのはなかなか珍しい。これは、区内のバレエ団を舞台に乗せるための方策なのでしょうが、オペラ全曲をノーカットで見せられることは結構なことです。荒川区民オペラのポリシーとしてのノーカットではないと思いますが、結構なことだったと思います。

![]()

鑑賞日:2012年7月29日

入場料:D席 2835円 4F R3列2番

主催:新国立劇場、国家大劇院

日中国交正常化40周年記念2012 「日中国民交流友好年」 認定行事

オペラ4幕、演奏会形式、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「アイーダ」(Aida)

台本:サルヴァトーレ・カンラマーノ

会場:新国立劇場オペラパレス

スタッフ

| 指 揮 | : | 広上 淳一 |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団/国家大劇院合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 舞台監督 | : | 高橋 尚史 |

出 演

| アイーダ | : | 和 慧(He Hui ヘー・ホイ) |

| ラダメス | : | 水口 聡 |

| アムネリス | : | 清水 華澄 |

| アモナズロ | : | 袁 晨野(Yuan Chenye ユアン・チェンイェ) |

| ランフィス | : | 妻屋 秀和 |

| エジプト国王 | : | 田 浩江(Tian Hao Jiang ティエン・ハオジャン) |

| 伝令 | : | 二階谷 洋介 |

感 想

指揮者のやりたいこと-2012日中国民友好年記念「アイーダ」(演奏会形式)を聴く

立派な演奏でした。演奏会形式でかなりカットを入れたものでしたが、そのカットが勿体無い位のいい演奏だったと思います。 その功は、何といっても指揮者の広上淳一の指揮ぶりにあると思いました。

考えてみますと、新国立劇場の舞台上にオーケストラが登ったことって、これまであったのでしょうか? 少なくとも私は知りません。今回は、オーケストラの後ろに合唱用のひな壇をこしらえ、ソリストはオーケストラの前。完全に普通の演奏会形式のオペラ上演でした。合唱団は、新国立劇場合唱団と中国の国家大劇院合唱団の混成チームとのことでしたが、中国勢が優勢の印象です。

さて、広上淳一は決してオペラを振らない方ではありませんが、演奏会形式の経験はあまりないような気がします。しかし、今日は、演奏会形式で良かったです。広上が舞台上の指揮台に上ったがゆえに、広上が何をしたいのかが、よく見えるクリアな演奏になっていたと思います。

根本的なところは、普段、広上が演奏するオーケストラに対する対峙法とあまり違いがないような気がします。しかし、オペラと言うことで、広上の意識はオーケストラだけに集中していない。状況に応じて、合唱団に指示を出したり、アイーダ・トランペットを優勢に指揮をして見せたり、場合によっては、ソリストに対する指摘も指揮棒でやっていました。

勿論それは指揮者の仕事ですが、全身で音楽の志向性を示す広上の指揮は、とても魅力的です。あういう指揮をやられたら、演奏家だって、それに従って纏まっていきたい、と思うのは当然のことのように思います。特に今回のように日中二カ国のメンバーが臨時に集まったイヴェント型組み合わせの場合、広上のようなカリスマ性の感じさせられる指揮者の方が、音楽が生きるのだろうな、と思いました。

そんなわけで、オーケストラはいつもに増して立派。合唱も、普段は動きながら歌うことの多いメンバーが立ってポジションを決めて歌う訳ですから、声の伸びは普段に増して結構でした。ソリストもイヴェントの意義を感じて歌っていたのでしょう。立派な歌唱になっていた方が多かったと思います。

この中で一番良かったのは、アムネリス役の清水華澄だったと思います。先々週のサントゥツァも結構な歌を聴かせて下さいましたが、今回のアムネリスはそれ以上かもしれません。敵役のイメージの強いアムネリスですが、音楽的には、アンサンブルで支える役柄が多く、そこがしっかりしてのソプラノやテノールという側面があるのですが、例のアイーダとの二重唱にしても、ラダメスとの二重唱にしても清水の支えが良かったからこそ、ソプラノやテノールが伸びやかに歌えた、という感じがしました。音程がしっかりしていて、息が長い感じが素晴らしいです。普段オペラを見るときは、低音役の役割など感じている余裕がないのですが、天井桟敷から、歌手の動きだけをじっくり見られる演奏会形式だと、そんなところが見て取れます。

アイーダを歌った和慧は、声質が如何にも「アイーダ」という感じで雰囲気もアイーダらしさをよく出していました。声に力感があります。イヴェント型の演奏会で、若干の興奮もあったのでしょう。必ずしも息の出し方などがハマったわけではない部分もありました。また、今回の出演者、中国勢は欧米で活躍されている方々を集めたと言うふれこみですが、正直申し上げれば、男声陣は日本のメンバーより技術的に今一つの部分を感じました。しかし、和慧だけは、上手な歌を歌われたのではないかと思います。「勝ちて帰れ」と「おおわが祖国よ」の二つのアリアが見事で、また上述のアムネリスとの二重唱、フィナーレにおけるラダメスとの二重唱も立派で、良かったと思います。

水口聡のラダメス。頑張っていました。「僕は日本男子」という雰囲気を凄く感じさせる歌で、なかなか魅力的です。もともとヒロイックな表現の得意なスピント・テノールですが、その特徴をよく出していたと思います。「清きアイーダ」に水口らしさを感じましたし、その後も水口の汗が飛び散るようなエネルギッシュな歌唱は、広上の音楽づくりと相俟って、音楽の盛り上がりに一押ししていた感じがしました。 ランフィス役の妻屋秀和ですが、こちらも上々の歌唱。水口、妻屋は新国立劇場の常連で、何度も聴いているせいか、劇場に馴染んでいて安心して聴ける、ということはあるのかもしれません。

中国勢も頑張っていました。しかし、正直なところ、袁晨野にしろ田浩江にしろ、普段聴いている日本人バスやバリトン歌手と比較して、どれだけ魅力的かと言えば、かなり疑問符が付きます。プロフィールを見れば欧米では評価の高い歌手のように記載されていましたが、「本当かしら」と若干の疑問を感じなきにもあらず、というところでした。

![]()

鑑賞日:2012年7月29日

入場料:自由席 5000円

主催:南條年章オペラ研究室

ピアノ伴奏演奏会形式によるオペラ全曲シリーズ Vol.12

ベッリーニ全オペラ演奏シリーズ 第2回

オペラ2幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演、ピアノ伴奏演奏会形式、全曲演奏日本初演

ベッリーニ作曲「海賊」(Il Pirata)

台本:フェリーチェ・ロマーニ

会場:津田ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 佐藤 宏 |  |

| ピアノ | : | 村上 尊志 | |

| 合 唱 | : | 南條年章オペラ研究室メンバー+賛助出演メンバー | |

| 字幕作成 | : | 南條 年章 |

出 演

| イモジェーネ | 小林 厚子 | |

| グワルティエーロ | 青柳 明 | |

| エルネスト | 坂本 伸司 | |

| イトゥルボ | 琉子 健太郎 | |

| ゴッフレード | 折河 宏治 | |

| アデーレ | 種田 尚子 |

感 想

小規模団体の難しさ-ピアノ伴奏演奏会形式によるオペラ全曲シリーズVol.12 ベッリーニ全オペラ演奏シリーズ第2回「海賊」を聴く

うっかり「アイーダ」のチケットを買ってしまったのが失敗でした。「海賊」が7月29日に上演されることは、「アイーダ」のチケットが発売されてから気付きました。しかし、何の幸運か、「アイーダ」はかなりカットを行って、終演が16時30分とのこと。17時開演の「海賊」には間に合うかもしれない、そんなわけで、自分としては全く初めての「オペラニ会場梯子」という鬼のような技をやってしまいました。

ところで、30分弱の間隔で、初台の新国立劇場から千駄ヶ谷の津田ホールまで移動するのはかなり骨がおります。汗だくの私が津田ホールについたのは、開演5分前ほどでしたが、当日券の販売を担当されていた平井香織さんに笑われてしまいました。.

それはさておき、「南條年章オペラ研究室」は、本当に意識の高いグループだと思います。南條年章が、若手オペラ歌手の研鑚集団として「南條年章オペラ研究室」を設立して22年目。「南條年章オペラ研究室」設立10周年を期して始めた「ピアノ伴奏演奏会形式によるオペラ全曲シリーズ」も一昨年10回目の節目となり、昨年から新たなシリーズを始めることになりました。それが、ベッリーニ全オペラ演奏シリーズです。昨年はそれでも比較的ポピュラーな「夢遊病の女」を取り上げましたが、今年は「海賊」です。

「海賊」という作品は、私にとってはタイトルのみ知っている作品であって、録音も含めてこれまで聴いたことがありません。勿論「海賊」は、マリア・カラスによって蘇演されたベルカントオペラの傑作で、ドラマティックでかつアジリダを得意とするカラスに向いたオペラだったと言う百科事典的知識は勿論あるのですが、それでも初めて聴く作品でした。そのような日本初演のベル・カントオペラ作品を聴けるのは嬉しいことです。

ただ、この「海賊」という作品の本領を、今回の演奏会で私が知り得たのか、と言えば、なかなか難しかった、と言えなくもありません。

今回のキャスティングは、オペラ研究家としても、オペラ歌手コーチとしても名高い南條年章さんがされたわけですから、それなりの選択だったのだろう、とは思います。しかしながら、そのキャスティングの母体は、あくまでも「南條年章オペラ研究室」のメンバーです。勿論南條門下は、上述の平井香織や佐藤亜希子といった名手もいらっしゃるわけですが、限定されたメンバーの中で、作品の本質を見せるに適切なキャスティングが出来ていたのか、というのは若干の疑問符が付くのです。小規模団体の難しさ、ということなのでしょう。

勿論、イモジューネを歌われた小林厚子の声は立派です。彼女の声は本質的にソプラノ・リリコ・スピントで、中声部に落ちついた厚みがあり、高音も良く響く、ドラマティックな表現に秀でています。愛する男と離れ離れにさせられ、敵役の妃として子供まで生んでいるという、イモジューネの悲哀を歌われるのは、合っているのだろうとは思います。しかしながら、そのドラマティックな表現は、流石だと思うのですが、どこか頑張りすぎるところがあって、声が軽くならないきらいがあります。

フィナーレの狂乱の場などは、もっと軽い声で、アクロバティックな技巧を見せた方が良いのではないか、という気がしました。要するに、小林の表現は、狂乱の場としては、やや重い感じでありました。また、今回の小林、勿論力のある歌声だったわけですが、必ずしも絶好調とはいえなかったようで、のどに妙なかすれを感じることが幾度かありました。結局のところ、小林の歌は立派だったのだけれども、イモジューネの特徴を示しきれたのか、という点になると、もっと他のやり方があったのではないか(自分で具体的に言えないのが歯がゆいのですが)と思ってしまいます。

青柳明のクワルティエーロ。軽い声が魅力的に響きますし、アジリダなどの技巧もまずまずで、なかなか結構。昨年聴いた時よりも技術的には進歩している感じがしました。ただし、例年申し上げているように、この方テノールとしてのキャパシティが必ずしも大きい方ではなく、高音の力には限界があります。小林のドラマティックな表現の前では、どうしても小粒感が先立ってしまい、バランスが悪い感じがしました。

坂本伸司のエルネスト。立派な声で敵役の存在感を示します。ただ美声というのとは違う感じです。もう少し、美しい声で威厳ある表現ができれば、エルネストというキャラクターがもっとはっきりとしたのではないか、という気がしました。

脇役陣では折河宏治が良く、琉子健太郎も十分役割を果たしていました。種田尚子の侍女役も良かったと思います。

合唱陣は、あの広さの会場であのメンバーですから、流石に力十分です。もったいないくらいです。

以上いろいろ書き連ねましたが、一私塾がベルカントの名作オペラを日本初演した、ということは、それだけで大したものであることは申し上げるまでもありません。間違いなく快挙です。来年は、「異国の女」を佐藤亜希子の主演で上演するそうですが、こちらは「海賊」よりも知られていない作品。どういうアプローチで攻められるのかを期待したいと思います。

鑑賞日:2012年8月8日

入場料:A席 2000円 2F28列40番

主催:立川オペラ愛好会

〜立川をオペラの町に〜

夢の饗宴 vol.2

真夏の夜のオペラガラコンサート

会場:立川市市民会館(アミューたちかわ)大ホール

出演者

| ソプラノ | : | 砂川 涼子 |  |

| ソプラノ | : | 高橋 薫子 | |

| メゾソプラノ | : | 清水 華澄 | |

| テノール | : | 中井 亮一 | |

| テノール | : | 望月 哲也 | |

| テノール | : | 村上 敏明 | |

|

バリトン/司会 |

: | 牧野 正人 | |

| バリトン | : | 森口 賢二 | |

| ピアノ | : | 河原 忠之 |

プログラム

|

歌唱者 |

作曲家 |

作品/歌曲名 |

|

| 1 | 出演者全員 | ヴェルディ | 歌劇「椿姫」より、「乾杯の歌」 |

| 2 | 森口 賢二 | ヴェルディ | 歌劇「オテッロ」より、イヤーゴのクレド「俺は残忍な神を信じる」 |

| 3 | 高橋 薫子/牧野 正人 | ロッシーニ | 歌劇「セヴィリアの理髪師」より、ロジーナとフィガロとの二重唱「本当に私なの」 |

| 4 | 高橋 薫子 | ロッシーニ | 歌劇「セヴィリアの理髪師」より、ロジーナのカヴァティーナ「今の歌声は」 |

| 5 | 高橋 薫子/中井 亮一/牧野 正人 | ロッシーニ | 歌劇「セヴィリアの理髪師」より、ロジーナ、アルマヴィーヴァ伯爵とフィガロとの三重唱「ああ、何たる衝撃〜静かに、静かに」 |

| 6 | 中井 亮一 | ロッシーニ | 歌劇「セヴィリアの理髪師」より、アルマヴィーヴァ伯爵のアリア「もう逆らうのは止めよ」 |

| 7 | 清水 華澄/村上 敏明 | ヴェルディ | 歌劇「カルメン」より、カルメンとホセの幕切れのニ重唱「あんたね?、・・・俺だ」 |

|

休憩 |

|||

| 8 | 望月 哲也/森口 賢二 | ヴェルディ | 歌劇「ドン・カルロ」より、ドン・カルロとロドリーゴの二重唱「二人の胸に友情を」 |

| 9 | 村上 敏明 | プッチーニ | 歌劇「ラ・ボエーム」より、ロドルフォのアリア「冷たい手を」 |

| 10 | 砂川 涼子 | チレア | 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より、アドリアーナのアリア「私は芸術の僕」 |

| 11 | 望月 哲也 | チレア | 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より、マウリツィオのアリア「優しい母の面影を」 |

| 12 | 牧野 正人 | チレア | 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より、ミショネのアリア「モノローグが始まる」 |

| 13 | 清水 華澄 | チレア | 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より、ブイヨン公爵夫人のアリア「苦い喜び、甘い苦しみ」 |

| 14 | 砂川 涼子/村上 敏明/森口 賢二 | ヴェルディ | 歌劇「イル・トロヴァトーレより、レオノーラ、マンリーコとルーナ伯爵との三重唱「静かな夜だ!」 |

|

アンコール |

|||

| 15 | 出演者全員 | カプア | 「オー・ソレ・ミオ」 |

感想

名手たちによるガラ-「夢の饗宴 vol.2 真夏の夜のオペラガラコンサート」を聴く

立川市は、市内に国立音楽大学があることもあり、沢山の音楽家が居住されている町なのだそうですが、その割には音楽が盛んな街とは言い難かった感じがします。しかしながら、ここ数年は、立川市と国立音大の協力関係が進み、市民オペラの「立川市民オペラの会」も毎年オペラ公演を行うようになっています。一方、オペラファンの集まりである「立川オペラ愛好会」も活動を続けていて、昨年に引き続きガラ・コンサートを行うことになりました。

今回の出演者は8名、ソプラノ2名、メゾソプラノ1名、テノール3名、バリトン2名の8名ですが、バリトンの2人を除くと、それぞれ声のキャラクターが違います。高橋薫子が、ソプラノ・リリコ・レジェーロ、砂川涼子が、ソプラノ・リリコ、清水華澄がメゾソプラノ、中井亮一がテノール・レジェーロ、望月哲也がテノール・リリコ、村上敏明がテノール・リリコ・スピント、これに二人のバリトンが加わります。牧野・高橋の両ベテランを除くと皆30代の実力者で、またそれぞれの声のキャラクターでは、今の日本のオペラ界でトップを取れるような実力の持ち主です。

そして、それぞれの方が原則ソロ1曲と重唱1曲を歌われるのですから、これは本当に楽しめるガラ・コンサートとなりました。特に魅力的なのが重唱でした。

オープニングが「乾杯の歌」を全員で歌い継ぐという、よく、ガラコンサートのアンコールでやられるやり方。テノール三人が歌い継ぎますが、この声が、正に三人の声の特徴を良く反映したもの。軽い中井、落ちついた望月、情熱的な村上とその違いが早速現われて面白いものでした。

続く森口賢二の「イヤーゴのクレド」は、端正な歌唱でしたが、森口の雰囲気だと今一つ重みが足りない感じです。

「セヴィリアの理髪師」における、高橋ロジーナ、牧野フィガロ。これは定評のあるもので当然の歌唱と言うべきでしょう。ベテランの味わいです。もう少しロジーナの響きが生々しい方が私の好みなのですが、技巧の立派さは、流石のものだったと思います。

「セヴィリア」で特記しなければいけないのは、中井亮一が「もう、逆らうのを止めよ」を歌われたこと。この曲は、技巧的な難曲中の難曲として知られ、セヴィリアを上演する時もカットされることが多いのですが、その曲を歌われました。私は、この曲を日本人の歌手が歌われたのを初めて聴いたと思います。流石に、完璧という訳には参りませんでしたが、細かい技巧にもしっかり留意され、聴き応えのある歌になっていたと思います。なかなかテノール・レジェーロの魅力的な歌手は少ないのですが、中井は五郎部俊朗以来の逸材と申し上げてよろしいようです。

清水カルメンと村上ホセとのカルメンの終幕の二重唱。合唱が入らないのが残念でしたが、二人の熱演は立派。カルメンの一寸冷酷な感じを清水の冷たい雰囲気の歌唱で雰囲気を盛り上げ、村上節とも言うべき村上敏明の歌唱が空回りする、といった風情で、魅力的な二重唱に仕上げっていました。

後半のドン・カルロの二重唱。テノールとバリトンが揃うとしばしば歌われる名曲ですね。ハモリ始めてからの感じが、如何にも友情という雰囲気が出ていたと思います。三度進行の妙、と言うべきか。楽しめるものでした。

村上敏明の「冷たい手」。情熱的な歌唱。最初から全開で、当然ハイCもしっかり聴かせました。こういう歌は盛り上がりますが、最初はもっと冷静で、最後に全開にした方が、もっと聴き応えがあるのではないかと思いました。

「アドリアーナ・ルクヴルール」からの4曲のアリア。皆さんそれぞれに上手。砂川涼子のアドリアーナは、声がしっとりとしていて素敵。それでいながら、内に秘めたる情熱を少しずつ迸らせる風情が魅力的でした。

望月哲也のマウリツィオは、力みのない柔らかな表情。中庸な歌唱ですが、考えてみると、こういう歌を久しく聴いていない感じがしました。彼の歌を聴いていると、皆、癖のあるところで勝負しているな、という気がします。村上敏明、樋口達哉、福井敬、中鉢聡、水口聡、私が良く聴くテノール歌手の名前を上げてみると、純粋リリコで勝負している人っているようでいない気がします。かつての佐野成宏が純粋リリコでしたけど、最近は望月以外に誰がいるのかしら。

牧野正人のミショネ。ベテランの滋味あふれる名唱。牧野が日本を代表するバリトンの一人であることは間違いのないところですが、こういう歌を歌わせると、その上手さが光ります。今回のコンサートでは、牧野は司会に、重唱のサポートにと八面六臂の活躍でしたが、フィガロのようなコミカルな役どころと、ミショネのような複雑な性格の役どころとをしっかりと歌い分けて見せて、その実力の健在ぶりを示しました。

清水華澄のブイヨン夫人。これも立派。先月清水のサントゥツァとアムネリスを聴いたばかりですが、本日のカルメン、ブイヨン夫人も含めて、凄い実力の持ち主だと改めて再認識いたしました。低音がしっかり支えられているのに、高音が籠もらずすっきりと抜けるところが魅力的です。声量もありますし、聴き応えのあるものでした。

最後がトロヴァトーレの三重唱。森口ルーナ、村上マンリーコ、砂川レオノーラと、ヴェルディ最高の声の饗宴の作品の聴きどころを楽しむことができました。良かったです。

そして、アンコールが「私の太陽」。これもテノールの声の出し合いが面白いものでした。

以上全体的に、レベルの高い聴きどころの満載のコンサートだったのですが、その会を盛り上げるのに大きな力になったのが、牧野正人の司会。自分の旅行のエピソードや、尿道結石で病院に運び込まれた話など、必ずしもオペラとは関係ない話を挟みこみながら、全体の流れを作っていきます。今回のコンサート、お客さんが1000人ほど入っていたと思うのですが、必ずしもオペラに近しさを感じていない方も多かったと思いますが、そういう方にも牧野の中年トークは、緊張を和らげるに大きく役立っていたのではないかと思います。

「夢の饗宴vol.2 真夏の夜のオペラガラコンサート」TOPに戻る

本ページTOPに戻る![]()

鑑賞日:2012年8月12日

入場料:6000円 B席2階10列15番

-大田区民オペラ協議会公演2012-

主催:大田区民オペラ協議会/公益財団法人大田区文化振興協会

オペラ3幕、字幕付原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「トゥーランドット」

(Turandot)

原作:カルロ・ゴッツィ

台本:ジュゼッペ・アダーミ/レナート・シモーニ

会場:太田区民ホール・アプリコ大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 菊池 彦典 |  |

| 管弦楽 | : | プロムジカリナシェンテ | |

| 合 唱 | : | 大田区民オペラ合唱団 | |

| 合唱指導 | : | 山口 俊彦/山口 悠紀子 | |

| 児童合唱 | : | 大田区立東調布第三小学校合唱団 | |

| 児童合唱指導 | : | 高橋 保則 | |

| 演 出 | : | 今井 伸昭 | |

| 装 置 | : | 鈴木 俊朗 | |

| 衣 裳 | : | 小野寺 佐恵 | |

| 照 明 | : | 大平 智己 | |

| 音 響 | : | 関口 嘉顕 | |

| 舞台監督 | : | 徳山 弘毅 | |

| 総監督 | : | 山口 俊彦 | |

| 公演プロデューサー | : | 山口 悠紀子 |

出 演

トゥーランドット

:

丸山 恵美子

カラフ

:

樋口 達哉

リュー

:

大隅 智佳子

ティムール

:

山口 俊彦

ピン

:

今井 俊輔

パン

:

渡辺 大

ポン

:

新海 康仁

アルトゥム皇帝

:

齋藤 忠生

役人

:

小林 大祐

ペルシャの王子

:

曽我 健太郎(歌唱のみ)

死刑執行人

:

五島 伝明

感 想

ベテランが壊した-大田区民オペラ協議会2012「トゥーランドット」を聴く

市民オペラには色々なレベルのものがあって、手作り感の非常に強いものから、二期会や藤原歌劇団の舞台と遜色のないものまで様々です。大田区民オペラ協議会は、市民オペラの中ではかなり豪華度の高いもので、音楽水準も高いものの代表です。本公演は2年に1回ですが、その水準は、市民オペラはだし、と申し上げて良いと思います。2007年の「ノルマ」は、第16回三菱UFJ信託音楽賞」を受賞しておりますし、2009年の「シモン・ボッカネグラ」も大変立派な演奏で、感心したことを覚えています。

今回も、カラフ役に樋口達哉、リュー役に大隅智佳子と実力者を配し、ティムールに大田区民オペラ協議会の総監督で、ベテランのバス・山口俊彦が歌い、指揮者に「イタリアオペラの職人」菊池彦典を配すると言う万全の布陣。成功は疑いなかったところですが、気になったのがトゥーランドット役の丸山恵美子。

丸山と言えば、1980年代を代表するソプラノ・リリコ・スピントの一人で、1979年に、バイエルン国立歌劇場でアンナ・トモワ=シントウの代役で「アイーダ」の外題役を、ムーティの指揮で歌ったことで脚光を浴び、80年代の二期会では「トロヴァトーレ」のレオノーラであるとか、「運命の力」のレオノーラなどを歌われています。しかし、その後はあまり活躍されている印象は無く、そこそこ歌われている日本人歌手であれば、かなりの方を聴いた経験のあるどくたーTも、その声を今まで耳にしたことはありませんでした。

80年代に活躍したといえども本年63という年齢、初役となるトゥーランドットをきちんと歌えるか、ということには相当疑問がありましたが、怖いもの聴きたさで、アプリコ・ホールまで伺いました。

案の定でした。全然歌えてません。音は落ちる。スピード感は無い。力むので、息継ぎのとき変な音が入る。高齢の女声によく見られるフワフワ声で、振幅の広いビブラートが目立つ、と良いところ全くなしです。というより目を覆わんばかりの惨状と申し上げたらよいでしょう。何でこんな方に歌わせたのでしょう。キャスティングのミスとしか言いようがありません。菊池彦典は舞台の職人ですから、そんな丸山の歌にも、歌に合わせて振り方を遅くするなど一所懸命寄り添っていましたが、トゥーランドットが歌い終わってカラフが声を出し始めると、急に音楽が流れ出すのですから、その違いはあまりに露骨でした。

トゥーランドットさえ普通に歌われていれば、高水準の演奏になっていたと思います。第一幕を聴いて、成功は疑いなしだな、と思ってしまったほどです。

カラフ役の樋口達哉は、もう少し息を深くとってほしいと思うところが何箇所かありましたが、基本的には好調。「誰も寝てはならぬ」も魅力的でしたし、音色、音程共に好調。ドラマティックな表現もなかなかのもので、立派なカラフでした。

大隅智佳子のリュー。立派すぎて、何も申し上げることはございません。ただ、あんな立派な声を出されるのだから、リューではなくて、トゥーランドットに挑戦して貰いたかったです。大隅がトゥーランドットを歌ってくれれば、全然違った感動があっただろうと思います。

山口俊彦のティムール。目立ちませんでしたが、役目はしっかり果たしていましたし、ピン・パン・ポンの三人の大臣もコミカルな歌唱で楽しく聴けました。

菊池彦典の音楽づくりは、イタリアオペラの血を感じさせる情熱的なもの。菊池の音楽を聴いていると、「ああ、イタリアオペラを聴いているなあ」と思ってしまうほど素敵です。オーケストラも菊池の棒にしっかりついて、良い音色を奏でていました。

合唱も、細かいトラブルは多々ありましたが、全体的にはそれなりに練られたもので、十分市民オペラの水準を達成していました。二年に一回の公演、ということで、十分に練習を積まれたものと思います。結構でした。

以上、本当に外題役に人さえいれば、もっともっと立派な演奏になった筈なのですが、トゥーランドット一人が、音楽を壊した感じです。

![]()

入場料:自由席 5000円

主催:新宿区民オペラ

第18回新宿区民オペラオペラ1幕・字幕付原語(イタリア語)上演

マスカーニ作曲 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」(CAVALLERIA

RUSTICANA)

台本:ジョヴァンニ・タルジョーニ・トッツェッティ/グイード・メナーシ

オペラ2幕・字幕付原語(イタリア語)上演

レオンカヴァッロ作曲 歌劇「道化師」(I

Pagliacci)

台本:ルッジェーロ・レオンカヴァッロ

会場 新宿文化センター大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 宮松 重紀 |  |

| 管弦楽 | : | 新宿オペラ管弦楽団 | |

| 合 唱 | : | 新宿区民オペラ合唱団/江東オペラ | |

| 児童合唱 | : | 新宿区少年少女合唱団 | |

| 演 出 | : | 園江 治 | |

| 美 術 | : | 淡路 公美子 | |

| 衣 裳 | : | 五十嵐 和代 | |

| 舞台監督 | : | 八木 清市 | |

| 制 作 | : | 園江 詩子 |

出演者

カヴァレリア・ルスティカーナ

| サントゥッツァ | : | 西 けい子 |

| ローラ | : | 米島 美穂子 |

| トゥリッドゥ | : | 伊藤 潤 |

| アルフィオ | : | 山口 邦明 |

| ルチア | : | 押見 朋子 |

道化師

| カニオ | : | 川久保 博史 |

| ネッダ | : | 西本 真子 |

| トニオ | : | 木村 聡 |

| ペッペ | : | 荒木 俊雅 |

| シルヴィオ | : |

金 努 |

感 想

情熱の迸り−新宿区民オペラ公演 「カヴァレリア・ルスティカーナ」・「道化師」を聴く

昨年の新宿区民オペラ、相当に準備不足の舞台で、正直申し上げて残念な舞台でした。ソリストにはそれなりに立派な歌唱をされた方もいらしたわけですが、オペラ全体として見た場合、お金を取って見せるレベルに達していなかった、というのが本当のところでしょう。そんなわけで、本年は出かけるつもりはなかったのですが、ネッダ役の西本真子さんに是非聴きに来てほしいと誘われ、のこのこと出かけてまいりました。

で、結果ですが、出かけてよかったと素直に思います。昨年の不出来な「カルメン」と一転してかなり魅力的な舞台に変化していました。

パリ/カヴァと言えば、7月に東京二期会の公演がありました。この二期会公演は色々な点で魅力的な立派なもので、今日の新宿区民オペラは、オーケストラや合唱の出来にしても、ソリストの腕にしても、二期会のスピード感の溢れる端正な演奏には相当距離があります。しかしながら、そういう傷のある演奏でありながら、二期会公演では感じることのできなかった独特の魅力があります。それはソリストの個性に由来するものなのでしょう。

カヴァレリア・ルスティカーナでは、トゥリッドゥ役の伊藤潤が良かったです。端正さという点では、二期会でこの役を歌った大澤一彰に一歩譲るのですが、色っぽさという点では、この方が上。長身で、なかなかのハンサム。こういう男に言い寄られたら、サントゥツァもローラも参ってしまうのだろうな、という感じでした。声は美しいのですが、ヴィヴラートの掛け方に一寸品の無いところがあって、そこがセクシーという方がいらっしゃいました。ジゴロ的トゥリッドゥで、これはこれで一つの形になっていると思いました。

西けい子のサントゥツァ。こちらは端正で立派な歌唱。譜面どおりきっちりと歌っている感じがあって、勿論それは悪いことではないのですが、そこで終わっているのが今一つ不満でした。サントゥツァという役は、女の嫉妬心をぐいぐい押さえこんで、内面で爆発しそうになっている役柄だと思うのですが、そういう情念はほとんど感じられませんでした。すっきりと上手なのですが、歌唱に毒がないのです。この毒を感じて歌って頂けないと、軽さだけが残ります。

またもう一つ西サントゥツァの問題は彼女が美人過ぎることです。こういう言い方をすると大変失礼ですが、本日歌われたローラ役の米島美穂子よりも西けい子の方が、ヴィジュアル的に魅力的なのです。二人の姿を見ると、何故トゥリッドゥがローラに惹かれて行くのか説得力がありません。

山口邦明のアルフィオも歌唱はなかなかのものなのですが、役柄の表現としては今一つの感じです。端的に申し上げれば野卑さが足りない。もう少し下品に荒々しい演技と歌唱をした方が、アルフィオらしいと思いました。

こうやって見て行くと、結局のところ、全体として「カヴァレリア・ルスティカーナ」という作品の持つ本質的な品の無さというか、露悪的趣味というかをきっちりと表現できていなかったようです。この原因は、まずは園江治の演出にあります。お金の無い市民オペラですから、舞台装置が貧弱なのは仕方がありません。しかし、舞台上の人々を上手く動かして、作品の持つ特徴をしっかり見せることは可能だったのではないかと思います。合唱は必ず客席に向かって歌わせるなど、芸がなさすぎます。歌手たちに対する演技指導も余りしていなかったのではないでしょうか。それが、作品の持つエネルギーを舞台として明確化できなかった最大の理由のように思います。

ちなみに合唱は細かいミスはそれなりにありましたが、江東オペラからの助っ人が有効になっていたように思いました。去年のカルメンの合唱は、ほとんど聴けたものではありませんでしたが、今年は、声量もある程度ありましたし、合唱指導が良かったのでしょう。合唱団のメンバーは力まずに歌唱をしていたので、アンサンブルが美しく響いておりました。

「道化師」は、「カヴァレリア」より魅力的な舞台に仕上がっていました。

演出に関して言えば、園江治の演出は、魅力的なものではありませんでした。しかしながら、出演者が、それぞれ役柄のテンションの上げ方が上手で、比較的陳腐な演出ながら、ソリスト独自の演技と歌唱とで、舞台を魅力的に見せたように思います。

殊によかったのは、ネッダ役の西本真子。最初から最後まで、情熱の迸りが怖いほどでした。少し声が上ずっていた感じで、落ちつくべきところは、もう少し重心を落とした歌唱の方がよろしいかとは思いましたが、パワーのある歌で魅力的でした。「鳥の歌」然り、シルヴィオとの愛の二重唱も素敵でしたし、第2幕のコロンビアーナに扮してから、カニオに殺されるまでの緊迫した演技は、歌唱ともども素晴らしいものであると思いました。

カニオの川久保博史もなかなかのものでした。この方、カニオを十分に歌うには一寸声が足りない感じがしましたが、上手に力んで見せて、上手に自分を盛り上げて行きました。「衣裳をつけろ」は、もっと迫力があってしかるべきだとは思いますが、全体のバランスの中では、決して悪いものではありませんし、後半に向けて、上手く調子を上げて行ったと思います。狂乱と殺人の場面に向けて知り上がりに調子を上げて行ったのはよかったと思いました。

トニオの木村聡。なかなか魅力的なトニオでしたが、ドラマティックさが今一つ不足していた感じです。最初の口上。悪いものではないのですが、表現のメリハリがあっても良かったのかなと思いました。それ以外の部分も歌唱はなかなか立派だったのですが、小悪党の表現が今一つ類型的で突っ込みが足りない感じがしました。邪悪さが表情に出ていないというか、もう一段突っ込んだサムシングが欲しかったように思いました。

ペッペの荒木俊正。存在感の薄いペッペ。二期会の時の与儀巧がとても魅力的なペッペを歌ったので特にそう思うのかもしれませんが、ポイントポイントでもう少し目立っても良かったのかもしれません。

シルヴィオの金努。こちらはちょっと下品な感じが良かったです。二期会で歌われた与那城敬よりも私は金の歌唱を取ります。

宮松重紀指揮の新宿オペラ管弦楽団は二期会の時にオケピットに入った東京フィルハーモニー交響楽団とは比較にならない緩さ。ミスも多かったですし、音の艶やかさを比較しても、プロの常設オケとは違います。

合唱は大人の合唱が充実した分だけ、子供の合唱にしわ寄せがきます。「道化師」の合唱では子供の声も重要ですが、小学生高学年以上が見るところ4-5人しかおらず、この人数では大人の合唱に負けてしまいます。「道化師」も合唱が重要な作品ですが、大人の合唱に比べて子供の合唱が貧弱な感じがしました。

以上いろいろ指摘はしてまいりましたが、7月の二期会公演とは違った魅力を感じることのできる公演でした。それは一つにソリストの力量であり、もうひとつが合唱の充実だと思います。期待以上に楽しめてよかったです。

「カヴァレリア・ルスティカーナ」/「道化師」TOPに戻る

本ページトップに戻る

![]()

鑑賞日:2012年9月2日

入場料:自由席 3500円

主催:アンダント・ベーネ

心の歌・愛の歌

会場:八王子市芸術文化会館 いちょうホール 小ホール

出演者

| ソプラノ | : | 柴山 晴美 |  |

| バリトン | : | 柴山 昌宣 | |

| ピアノ | : | 河原 忠之 |

プログラム

|

歌唱者 |

作曲家 |

作品/歌曲名 |

|

| 1 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 | 武満 徹 | 小さな空(武満徹作詞) |

| 2 | 柴山 晴美 | 武満 徹 | 島へ(井沢満作詞) |

| 3 | 柴山 昌宣 | 武満 徹 | 死んだ男の残したものは(谷川俊太郎作詞) |

| 4 | 柴山 晴美 | 木下 牧子 | 竹とんぼに(岸田衿子作詞) |

| 5 | 柴山 昌宣 | 木下 牧子 | ロマンチストの豚(やなせたかし作詞) |

| 6 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 | 木下 牧子 | さびしいカシの木(やなせたかし作詞) |

| 7 | 柴山 晴美 | カッチーニ | アマリッリ |

| 8 | 柴山 晴美 | A・スカルラッティ | すみれ(歌劇「ピッロとデメートリオ」による) |

| 9 | 柴山 昌宣 | モーツァルト | 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より、レポレッロのアリア「奥様、これが恋人のカタログ」 |

| 10 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 | モーツァルト | 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より、ドン・ジョヴァンニとゼルリーナの二重唱「手に手をとって」 |

|

休憩 |

|||

| 11 | ピアノ独奏 | ヴェルディ | 歌劇「リゴレット」より、「前奏曲」 |

| 12 | 柴山 晴美 | ヴェルディ | 歌劇「リゴレット」より、ジルダのアリア「慕わしき人の名は」 |

| 13 | 柴山 昌宣 | ヴェルディ | 歌劇「リゴレット」より、リゴレットのアリア「悪魔め、鬼め!」 |

| 14 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 | ヴェルディ | 歌劇「リゴレット」より、リゴレットとジルダとの二重唱「いつも日曜日に教会で」 |

|

アンコール |

|||

| 15 | 柴山 晴美 | プッチーニ | 歌劇「ラ・ボエーム」より、ムゼッタのアリア「私が街を歩くと」 |

| 16 | 柴山 昌宣 | マスカーニ | 歌劇「仮面」より、タルターリアのアリア「それは一本の道です」 |

| 17 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 | 巻 京子 | ヒトへ(巻京子作詞) |

感想

カラオケではもう歌えない -「心の歌・愛の歌」を聴く

柴山昌宣・晴美夫妻によるコンサート活動として、「心の歌・愛の歌」があります。毎回内容は異なるのですが、オペラのアリアや重唱曲と日本の歌曲の組み合わせ、というのが基本的のようです。今回も同様。現代日本の人気作曲家である武満徹、木下牧子の二人の歌曲、イタリア古典歌曲から2曲、そして「ドン・ジョヴァンニ」と「リゴレット」からなりました。17世紀から現代まで、洋の東西、様々な歌曲が取り上げられました。

オープニングは、武満徹の「小さい空」。この作品は、クラシック歌手のコンサートの定番とも言うべき曲で、私も何度も聴いていますが、二重唱で歌われるのを聴くのは初めてです。ソプラノとバリトンのバランスが良く、見事なオープニングとなりました。

「島へ」は、ポピュラー曲的な雰囲気の作品。これを如何にもクラシックの作品のように歌われると曲の感じが出ません。柴山晴美は、ビブラートの少ない清澄な声で明確に曲の雰囲気を示しました。

「死んだ男の残したものは」 私(どくたーT)のカラオケでの愛唱歌の一つ。と言って、私はこの曲の楽譜を見たことはないのですが、流行歌手が歌うのを聴いて、何となく覚えたのでしょうね。だから、私の歌は、細かい音符の変化などはいい加減です。柴山昌宣の歌は、歌詞をよく考え、且つ多分楽譜に忠実な歌で、今まで聴いてきたソロで歌われたこの歌の中ではダントツに立派だと思いました。それにしてもピアノ伴奏も見事。河原忠之が上手なのは当然としても、武満の伴奏の作曲の見事さにうならされます。

木下牧子は、現代日本の作曲家で最も人気の高い方ですが、それがなるほどな、と思わせるような選曲。歌手と作品との相性が一番良かったのは「ロマンティックな豚」です。柴山昌宣は、洋の東西、様々なバリトン曲を歌われますが、内容がユーモラスなものに適性があるように思います。それを示した軽妙な歌唱。

イタリア古典歌曲は、17世紀初頭のジュリオ・カッチーニによる有名なマドリガルと、17世紀末から18世紀初頭に活躍した大オペラ作曲家、アレッサンドロ・スカルラッティによるオペラアリアが取り上げられました。柴山晴美は、日本の曲よりも、このようなイタリア古典歌曲の方が似合います。清澄な声が、作品の味わいをよく伝えていたと思います。柴山晴美は、曲紹介において、二つの曲の100年の違いを聴きとってほしい、といいましたが、時代の違いをしっかりと感じさせられる歌唱でした。

「カタログの歌」。柴山昌宣の本領発揮です。日本を代表するブッフォ・バリトンの本領発揮というところでしょう。一方、「手に手を取って」はいやらしさが足りない。結構真面目な歌唱で、ドン・ジョヴァンニには、秘めたる欲望を表示してほしいし、ゼルリーナにはカマトトな表情から、ドン・ジョヴァンニに惹かれて行く風情をもっと大胆に示してほしいと思いました。

後半のリゴレットからは、ジルダのアリアと、リゴレットの「悪魔め、鬼め」から二重唱までが歌われました。ジルダのアリアで、柴山晴美のレジェーロ・ソプラノの本領が発揮されました。上方跳躍が、もっと細く決まってくれればなおよかったのですが、なかなか立派な歌唱でした。また、「悪魔め、鬼め」から「いつも、日曜日に教会へ」の二重唱までは、如何にもイタリア・オペラっぽさは出ていて、本日の白眉だったのですが、今一つ物足りなさもありました。

一番思うのは、柴山昌宣のリゴレットが今一つはまっていないところがあるのです。父親的な抑制にやや欠いたリゴレットで、この歌とレポレッロのアリアを聴き比べると、柴山昌宣の本領はリゴレットではないな、と思います。リゴレットとジルダとの二重唱を聴くと、親子の情愛による二重唱というよりは、夫婦や恋人同士の二重唱のように感じてしまいました。

声の調子を申し上げれば、必ずしも二人共絶好調ではなかったと思いますし、それぞれ細かいミスもありました。ただ、いろいろあげつらってみたものの、洋の東西、17世紀から21世紀までの広い範囲をカヴァーして、様々な歌曲を聴かせていただけたのは嬉しいですし、全体としては水準の高いコンサートだったと思います。

アンコールの「ムゼッタのワルツ」は硬さが取れて、柴山昌宣の歌う「仮面」の「街自慢のアリア」は、今年三回目になりますが、柴山昌宣の雰囲気に合っているのか、何度聞いても素敵です。最後の二重唱は、最近作曲された作品のようで、私は全く知りませんでしたが、昔の高校生が喜んで歌いそうなポピュラー・バラード風作品で楽しく聴けました。

鑑賞日:2012年9月8日

入場料:5000円 D席4階2列16番

平成24年度文化芸術振興費補助金

-藤原歌劇団公演-

主催:公益財団法人・日本オペラ振興会

オペラ2幕、字幕付原語(イタリア語)上演

ベッリーニ作曲「夢遊病の娘」(La Sonnambula)

台本:フェリーチェ・ロマーニ

会場 新国立劇場オペラパレス

| 指 揮 | : | 園田 隆一郎 |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |

| 合唱指揮 | : | 須藤 桂司 | |

| 演 出 | : | 岩田 達宗 | |

| 美 術 | : | 川口 直次 | |

| 衣 装 | : | 半田 悦子 | |

| 照 明 | : | 大島 祐夫 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 | |

| 公演監督 | : | 岡山 廣幸 |

出 演

| アミーナ | : | 高橋 薫子 |

| エルヴィーノ | : | 小山 陽二郎 |

| ロドルフォ | : | 妻屋 秀和 |

| リーザ | : | 岡 真理子 |

| テレーザ | : | 森山 京子 |

| アレッシオ | : | 和下田 大典 |

| 公証人 | : | 藤原 海考 |

感 想

好調と不調と新鋭-藤原歌劇団「夢遊病の女」を聴く高橋薫子の凄さを再認識しました。彼女が、日本のソプラノ・リリコ・レジェーロを代表する方であることは言を待たないところですが、彼女が、本気で取り組んで本番に持ち込んだ時の表現力は、凄いの一言に尽きます。全体的な柔らかな表情、ニュアンスは、ベッリーニの優しい音楽にぴったりです。特にしっかりした中声部の密度の濃い表情は、彼女の独擅場と申し上げてよかろうと思います。

その上、彼女の声は軽いばかりではなくて強い。大音量で響く(と言ってもベッリーニの音楽ですから、そこには自ずと上限がありますが)オーケストラの中に入っても、あの素晴らしい合唱の中にあっても、彼女の声は、それらの音を下支えにして、くっきりと上に浮かび上がってくる。フィナーレの大アリアは、特に素晴らしいもので、ベテランの実力を惜しみなくあらわしたものになりました。

一方で、流石の高橋にもやや老いが忍び寄り始めていることを感じてしまいます。例えば、高音部でのヴィヴラート。幅が少し広がり始めています。中声部でのコントロールは抜群なのですが、高音はそうはいかない。登場のアリアの冒頭で特にそれを感じたので印象的でした。柔らかい表情を示すために意識的にそう歌っているならよいのですが、実際はどうだったのでしょう。それにしても素晴らしい表現と技巧であったことは間違いないところです。

ロドルフォの妻屋秀和。流石の力量です。一箇所おかしいところがありましたが、それ以外は落ちついた安心のできる歌で良かったです。ロドルフォは、このオペラの支え役なわけですが、登場のアリアでの、故郷へ戻ったことへの喜びの表現といい、その後のカバレッタといい、このある意味田園オペラの特性を強調するものになっていたように思います。高橋薫子の技術は抜群でしたが、音楽的には必ずしも安定しているものではないので、ロドルフォの落ちついた表現が、全体の安心感につながっていたように思います。

リーザを歌った、関真理子。良かったです。冒頭のアリアは、流石に緊張を隠せないものでしたが、それでも立派なもの。第二幕のアリアは、緊張が解けて、更に素敵な表情で歌われました。堂々として立派で、技術的にもしっかりしていて、藤原本公演デビューを成功裏に終わらせました。

森山京子のテレーザ。お母さん役で目立つ役ではありませんが、その立ち位置を守った表現だったと思います。和下田大典のアレッシオ、藤原海考の公証人も、自分の役割をきっちり果たしていました。

また合唱も立派。歌っているメンバーを見れば、ソロでも十分歌える人たちが入っているのですから歌えて当然なのですが、それでもソロと、合唱とはポイントが違います。合唱として纏まっていると言うことは、素敵なことです。このところ、市民オペラの緩い合唱を続けて聴いていた身としては、プロのオペラ合唱を久しぶりに聴いて、その実力を楽しみました。

以上歌手陣は、ベテラン・新鋭共に好調で、細かいミスはあったものの、その実力をしっかり示したものでした。Braviです。一方、小山陽二郎のエルヴィーノ、ブレーキでした。正直に申し上げれば、よいところが全くないと申し上げてよいほどの絶不調。小山の声は、かつてはレジェーロ系の軽いものでしたが、今回の声は、意識は軽くしようとしているのですが、軽くなりきれない感じです。案の定、高音が全然伸びていませんでした。更に、ブレスが頻繁で、それもしっかりとるので、フレージングがぼつぼつ切れて、表現が柔らかくならない。高橋の表情が優美で滑らかなだけに、二重唱などは、小山の不調が強調されてしまいます。残念の一言に尽きます。

もうひとつ残念だったのは、舞台とオーケストラとがずれた部分が若干あったこと。園田隆一郎の指揮する東京フィルハーモニー交響楽団は、それ自体立派な演奏でしたし、ホルンのソロなど聴きどころも十分だったのですが、オケ合わせが完全ではなかったのか、プロンプターの指示が悪かったのか。勿論、あっという間に修正しましたが。

岩田達宗の演出、川口直次の美術は、何の読み替えもないオーソドックスなもの。川口の美術などは、かつて見た昭和音大オペラのそれを彷彿とさせるものでした。それだけに非常に物語が分かりやすく、このベッリーニの美しいオペラを初めて見る人でも、物語のポイントは一目了然だったのではないでしょうか。その中でも人の動かし方は、様式美が感じられるもので、好感を持ちました。

とにかくテノールさえ人を得ていれば、感動が一層高まったものと思います。それだけにテノールの不調が残念でなりません。

![]()

鑑賞日:2012年9月9日

入場料:5000円 S席1階8列26番

多摩フィルハルモニア協会第8回定期演奏会

主催:多摩フィルハルモニア協会

共催:公益財団法人立川市地域文化振興財団

オペラ4部、字幕付原語(イタリア語)上演、演奏会形式

ヴェルディ作曲「ナブッコ」(Nabucco)

台本:テミストークレ・ソレーラ

会場 立川市市民会館(アミューたちかわ)大ホール

| 指 揮 | : | 今村 能 |  |

| 管弦楽 | : | フィルハルモニア多摩 | |

| コンサートマスター | : | 西田 博 | |

| 合 唱 | : | 多摩フィルハルモニア合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 石倉 孝行 |

出 演

| ナブッコ | : | 牧野 正人 |

| イズマエーレ | : | 持木 弘 |

| ザッカーリア | : | 若林 勉 |

| アビガイッレ | : | 福田 玲子 |

| フェネーナ | : | 向野 由美子 |

| アンナ | : | 石上 朋美 |

| アブダッロ | : | 海道 弘昭 |

| ベルの司教長 | : | 倉本 晋児 |

感 想

じゃじゃ馬ドラマティコ-多摩フィルハルモニア協会「ナブッコ」(演奏会形式)を聴く面白い演奏でした。傷がない、ということでは勿論ありません。寧ろ、「傷だらけ」、と申し上げてよいかもしれません。でも音楽の進行だけを聴いていれば、二月の二期会の演奏よりもある意味面白い演奏でした。二期会の上演は、指揮者とオーケストラが目一杯イタリアらしさを出して演奏していたと思うのですが、歌手たちはあまりイタリアオペラっぽくなかった感じです。私が聴いたのが若手中心のややクールな演奏だったので、特にそう思うのかも知れません。しかし今日は違います。日本におけるイタリアオペラの老舗、藤原歌劇団から主力歌手を皆引っ張ってきました。その方たちが、如何にもこれこそがイタリアオペラだ、と言わんばかりに歌うのです。血が滾る演奏になりました。

その意味で、まず凄いと思ったのは福田玲子のアビガイッレ。はっきり申し上げて、彼女の歌い方は向う見ずです。もっと全体を計算して自分の喉の調子を合わせて、バランスをとっていけばよいのに、最初からヒートアップしてガンガン飛ばします。じゃじゃ馬としか言いようのない歌いっぷり。そのおかげで、歌がどうしても雑になってしまい、ちぐはぐさが拭えません。その上、最初から飛ばすものだから、途中で力尽きてしまうのですね。声が抜け、へろへろになってしまいます。そこを意地で何とか勝負して前半を走り切りました。

そんなわけで、音楽としての完成度は如何なものかと思うのですが、でも馬車馬のような歌いっぷりは聴いていて微笑ましく思えてしまいます。イタリアオペラの血の滾りが何か、ということを否応にも感じさせてしまう歌いっぷりでした。Bravaはお世辞にも差し上げられませんが、でも憎めない可愛さ、というか気になる味のある歌唱でした。

血が滾る、という意味では持木弘のイズマエーレも凄いです。イタリア風ドラマティックな歌い方で、その声量と畳みこんでいく歌い方は流石です。その代わり音程はそれなりに犠牲になっていますし、まあ、もう少し丁寧に歌っても、盛り上げられたんじゃあないですか、と冷静な聴き手は思ってしまいますが、でも2月の二期会本公演における今尾滋のザッカリーアよりは、遥に聴き手をわくわくさせる歌唱でした。

一方、バランス良く上手に役柄を見せたのが牧野正人のナブッコ。かつて新国立劇場で、彼のナブッコを聴いておりますが、その時よりもずっと良かった感じがします。聴かせどころをしっかり締めていく感じが実にうまいです。声量を示すところ、ピアノで聴かせるところのダイナミクスの幅が広く、アクートも立派です。元々力量がある方なので、例えば福田玲子が突っ走っても、上手くキャッチして、体勢を立て直す余裕がある感じです。端正で深みがあり、流石に藤原歌劇団のプリモバリトンだけのことはあるな、と感心いたしました。

若林勉のザッカーリアも結構だと思いました。バッソ・ブロフォンドとしての声の艶は、彼以上の方は沢山いらっしゃると思いますが、あのメンバーの中でしっかり自分の立ち位置を確保しながら下支えを出来る方はそう多くない感じがします。その歌唱の様子は、とても立派なものだと思います。

向野由美子のフェネーナは、今回のメンバーの中では一番クール。アビガイッレの挑発にもイズマエーレの肉薄にも自分のスタイルを変えないと言う感じです。結果として非常にスタイリッシュなフェネーナになりました。情熱的なアヴィガイッレと冷静なフェネーナの対照は、このオペラの特徴を示すようで却って結構だったのではないかと思います。

今村能の指揮するフィルハルモニア多摩は、ちぐはぐな部分も散見されましたが、今村の熱意ある指揮に少しずつ感化されていった印象です。本当のプロのオーケストラの持つ対応能力や、高いレベルでの合奏能力は感じられませんでしたが、個々人の演奏能力はそれなりのレベルにあって、チェロ首席奏者のソロやフルートの1番奏者、オーボエなどに、ハッとする音がありました。バンダの吹奏楽もなかなか立派な力を持っていました。

合唱はフォルテとピアノの差をもっと明確にして雰囲気を感じさせる方が良いと思いました。一番の聴かせどころである「行け、思いよ、金色の翼に乗って」はもっとニュアンスの細やかな表現が欲しかったところです。当然ながら、合唱は二期会のレベルではありませんでした。

![]()

入場料:D席 10000円 4FL1列10番

(平成24年度文化芸術振興費補助金(トップレベルの舞台芸術創造事業)

主催:公益財団法人 東京二期会

共催:公益財団法人 読売日本交響楽団

東京二期会60周年記念公演

バルセロナ・リセウ大劇場/チューリヒ歌劇場との共同制作

オペラ3幕・字幕付原語(ドイツ語)上演

ワーグナー作曲 舞台神聖祝典劇「パルジファル」(Parsifal)

台本:リヒャルト・ワーグナー

会場 東京文化会館大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 飯守 泰次郎 |  |

| 管弦楽 | : | 読売日本交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 二期会合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 安部 克彦 | |

| 演 出 | : | クラウス・グート | |

| 美 術 | : | クリスチャン・シュミット | |

| 映 像 | : | アンディ・A・ミュラー | |

| 照 明 | : | ユルゲン・ホフマン | |

| 振 付 | : | フォルカー・ミシェル | |

| 舞台監督 | : | 大仁田 雅彦 | |

| 公演監督 | : | 曽我 栄子 |

出演者

| アムフォルタス | : | 大沼 徹 |

| ティトゥレル | : | 大塚 博章 |

| グルネマンツ | : | 山下 浩司 |

| パルジファル | : | 片寄 純也 |

| クリングゾル | : | 友清 崇 |

| クンドリ | : | 田崎 尚美 |

| 聖杯守護の騎士 | : | 村上 公太 |

| 聖杯守護の騎士 | : | 狩野 賢一 |

| 小姓 | : | 香村 寛子 |

| 小姓 | : | 北村 典子 |

| 小姓 | : | 櫻井 淳 |

| 小姓 | : | 園山 正孝 |

| 花の乙女 | : | 森 真奈美 |

| 花の乙女 | : | 江口 順子 |

| 花の乙女 | : | 吉川 かおり |

| 花の乙女 | : | 経塚 果林 |

| 花の乙女 | : | 渡邊 史 |

| 花の乙女 | : | 増田 弥生 |

感 想

僕は、ワグネリアンにはなれない−東京二期会オペラ劇場公演 「パルジファル」を聴く

かなりレヴェルの高いワーグナーだったと思います。それを成し遂げたのには、いくつか理由があります。

まず、第一は、飯守泰次郎の音楽づくりでしょう。飯守は、若杉弘亡きあと、日本のワーグナー指揮者の第一人者であることは衆目の一致するところですが、それだけのことはあるな、と思いました。悠然とした音楽の流れが途切れることなく進みます。ワーグナー音楽の持つうねりが観客の身を包みこみます。あわてる部分は全くなく、雄大な川の流れのような音楽です。

読売日響の音もいいです。多分オーケストラピットの深さなども、「パルジファル」という音楽に合わせて決めたのだろうと思いますが、立ち上る音の感じが如何にもワーグナーです。特にホルンを初めとする金管楽器や、ファゴット、チェロ、コントラバスといった低音系楽器の音の立ち上がり方が、ピットの奥深くから、天井に向かって泉が噴き出すように登っていく感じで、その重厚さが、如何にもワーグナーです。

オーケストラの技術的ミスも少なく、読響の持つ伝統的なドイツ風音が、音楽によくマッチしていたと思いました。

この飯守/読響のどっしりして雄渾な音楽づくりのもと、二期会えりすぐりのメンバーが歌うのですから、悪くなろうはずがない。まず、山下浩司のグルネマンツが抜群によい。飯守/読響の音楽づくりにぴったり浮かんで、力強い歌を歌います。グルネマンツが「パルジファル」の中で歌っている時間が一番長い役柄だと思いますが、最後の最後までほとんど破綻がなく、厚みのある低音を歌い切りました。本当に凄いものだと感心いたしました。

クンドリの田崎尚美も結構。彼女のクンドリは、クンドリの持つ聖俗両面のうち俗性をより目立たせた感じのものでしたが、その色っぽさが良いと思いました。しかし、その歌唱は、どこまでも沈み込んでいくような、沈鬱さが出ていて結構だと思いました。

パルジファルの片寄純也も頑張っていましたが、「パルジファル」の持つ悠然とした音楽の流れに乗り切れていなかった感じがします。彼が本物のヘルデンテノールではないと言うことはあるのでしょう。声的にはかなりいっぱいいっぱいで、限界近くで歌っている印象でした。それでも一世代前のワーグナーテノールと言われていた日本人歌手よりはずっと立派です。すくなくとも音程は安定していますし、妙なヴィヴラートもかからない。

大沼徹のアムフォルタスは、あまり存在感の感じさせる歌唱ではありませんが、一種のおどおどした感じを上手に表現していたのではないかと思いますし、大塚博章のティトゥレルも十分役目を果たしているように思いました。

日本のオペラにおける合唱の素晴らしさは、毎回書くところですが、今回の二期会合唱団の合唱も非常に立派。女性もさることながら、男声合唱の明確な声に感心いたしました。以上、全体的に素晴らしい出来だったと思うのですが、これを成し遂げたのは、「パルジファル」という作品だったから、という部分があると思います。

「パルジファル」という作品を音楽史的な文脈でとらえると、「バイロイト祝祭大劇場で演奏されるために作曲された」、「ワーグナーの最後の舞台作品」、「ワーグナー没後50年は、バイロイト以外での演奏が許されなかった」、「ワーグナーは各幕後の拍手を許さなかった」といった神秘性を強調するエピソードが一杯出てくるのですが、純粋に歌唱面だけ見たとき(オーケストレーションの革新性は勿論あるのですが)、ワーグナーのその他の楽劇と比較すると、ずっと歌いやすい作品なのだろうと思います。

まず、高音を歌う必要のあるのはパルジファルだけです。そのパルジファルにしたって、ジークフリートやトリスタンに要求されるような英雄的なテノールである必要はない。クンドリは性格的には非常に興味深い役柄ですが、メゾソプラノが歌う役です。宗教的な要素が強い分英雄的な要素が弱まって、日本人歌手でも恰好がつくようにできている、と言えばうがちすぎでしょうか。

しかし、そういう作品だからこそ、日本人だけでは、「タンホイザー」と「ローエングリン」位しか歌われることのなかった日本で、45年も前に取り上げられたと言うことはあるかと思います。またその後も、関西二期会や日生劇場、あるいは荒川バイロイトといった団体で取り上げられて来たのは、ワーグナー作品としては歌いやすい作品だと言うことは絶対にあるのだろうと思っています。

勿論、そう言う作品であっても、あるいはあったからこそ、今回の演奏がとりわけ素晴らしいと出来になった言うことはあると思います。しかし、一方で、私はその素晴らしい演奏の中に、ワーグナーの押しつけがましさを感じずにはいられませんでした。いい演奏だけど、音楽そのものが本質的に私の好みではない、そう感じていました。結局のところ、私はワグメリアンにはなれないと言うことなのだろうと思います。

![]()

![]()

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||