�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�Q�N�i���̂T�j

�ڎ�

| �Ƃ肠�����̃|�s�����[�R���T�[�g�@ | 2012�N9��29���@ | �{���̐X�|�p����ǂ�[�ރR���T�[�g�u���f�̃I�y���A���A�v���@ |

| �����ȐS���`�ʁ@ | 2012�N10��2���@ | �V��������u�s�[�^�[�E�O���C���Y�v���@ |

| ���������撣���ā@�@ | 2012�N10��6���@ | ���a���y��w�u���̖���v���@�@ |

| �A���o�����X�ƏW���@ | 2012�N10��13���@ | La Primavera�u�I�e�b���v���@ |

| �w���̎��́@ | 2012�N10��20���@ | 2012�������y��w��w�@�I�y���u�h���E�W�����@���j�v���@ |

| �ʐ����@ | 2012�N11��1���@ | �����̌��c�I�[�^���E�R���T�[�g���@ |

| ��Ȃւ̎��g�ݕ��@ | 2012�N11��9���@ | ��������u���f�A�v���@�@ |

| ��z�[���̓���@ | 2012�N11��18���@ | ���l�V�e�B�I�y���u�h���E�W�����@���j�v���@ |

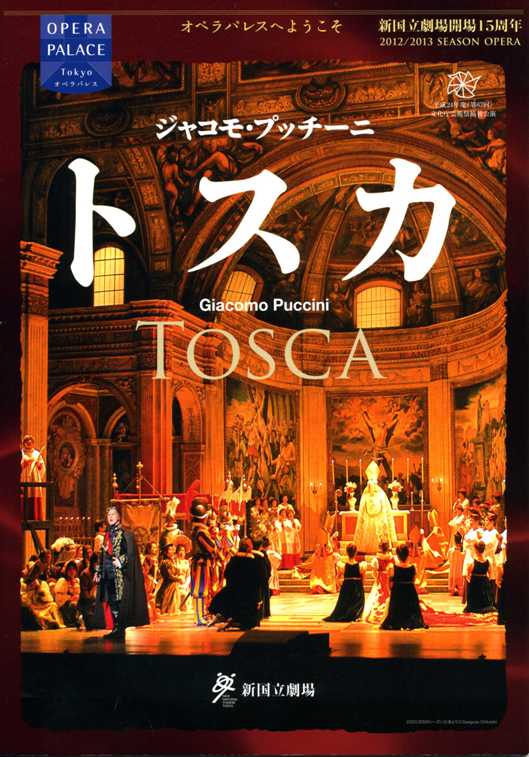

| �v���}�E�h���i�̑��݊��@ | 2012�N11��20���@ | �V��������u�g�X�J�v���@ |

| �f���炵�����o�@ | 2012�N11��23���@ | NISSAY OPERA2012�u�t�B�K���̌����v���@�@ |

| �f���g��/N���̗͗ʁ@ | 2012�N12��1���@ | NHK�����y�c��1742�������t��u����E�O�C�X�v/�u�q���Ɩ��@�v���@ |

| ����d�@ | 2012�N12��6���@ | �V��������u�Z�r���A�̗����t�v���@ |

| �G���U�x�b�^�I�@ | 2012�N12��15���@ | �I�y���ʁu�}���A�E�X�g�D�A���_�v���@�@ |

| �@ | �@ | �@ |

| �@ | �@ | �@ |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

| 2012�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | ���̂T�@ | �@ |

| 2011�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | ���̂T�@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2011�N�@ |

| 2010�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | ���̂T�@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2010�N�@ |

| 2009�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2009�N�@ |

| 2008�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | ���̂S�@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2008�N�@ |

| 2007�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2007�N�@ |

| 2006�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2006�N�@ |

| 2005�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2005�N�@ |

| 2004�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2004�N�@ |

| 2003�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2003�N�@ |

| 2002�N�@ | ���̂P�@ | ���̂Q�@ | ���̂R�@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2002�N�@ |

| 2001�N�@ | �O���@ | �㔼�@ | �@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2001�N�@ |

| 2000�N�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2000�N�@�@ |

![]()

�ӏܓ��F2012�N9��29��

���ꗿ�FS�ȁ@21��41�� 4000�~

��ÁF���v���c�@�l�@�{�������U�����c/���v���c�@�l�@���������y�c

�{���̐X�|�p����ǂ�[�ރR���T�[�gVol.77�u���f�̃I�y���A���A�v

���F�{���̐X�|�p����ǂ�[�ރz�[��

�o����

| �w�@�� | �F | �ѐX�@�͐e |

|

| �nj��y | �F | ���������y�c | �@ |

| �\�v���m�@ | �F�@ | �K�c�@�_�q�@ | �@ |

| �e�m�[�� | �F | ����@�h | �@ |

�v���O����

| �@ |

���t�ҁ@ |

��ȉƁ@ |

��i/�̋Ȗ��@ |

| �P�@ | �I�[�P�X�g�� | ���F���f�B�@ | �̌��u�^���̗́v���A�u���ȁv�@ |

| 2�@ | ����@�h�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u���S���b�g�v���A�}���g���@���̃A���A�u���̒��̉H���̂悤�Ɂv�@ |

| 3�@ | �K�c�@�_�q | ���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v���A���B�I���b�^�̃A���A�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�@ |

| 4�@ | ����@�h�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v���A�A���t���[�h�̃A���A�u�R����S���v�@ |

| 5�@ | �K�c�@�_�q/����@�h | ���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v���A���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�Ƃ̓�d���u�p���𗣂�āv�@ |

| 6�@ | �K�c�@�_�q/����@�h�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v���A���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�Ƃ̊��t�̉́u�F��A�������݂��������v�@ |

|

�x�e�@ |

|||

| 7�@ | �I�[�P�X�g���@ | ���n���E�V���g���E�X�U���@ | ��̌��u��������v���A�u���ȁv |

| 8�@ | �K�c�@�_�q�@ | ���n���E�V���g���E�X�U���@ | ��̌��u��������v���A�A�f�[���̃A���A�u��ݗl�A���Ȃ��̂悤�Ȃ����́v�@ |

| 9�@ | �I�[�P�X�g���@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�}�m���E���X�R�[�v���A�u�ԑt�ȁv |

| 10�@ | ����@�h�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�D�[�����h�b�g�v���A�J���t�̃A���A�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�@ |

| 11�@ | �I�[�P�X�g���@ | ���W���[�X�@ | �~���[�W�J���u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v���@ |

| 12�@ | �I�[�P�X�g���@ | ���n�[���@ | ��̌��u�����[�E�E�B�h�D�v���A�u�O�t�ȁv |

| 13 | �K�c�@�_�q/����@�h�@ | ���n�[���@ | ��̌��u�����[�E�E�B�h�D�v���A�n���i�ƃ_�j���Ƃ̓�d���u�O�͌�炸�Ƃ��v�@ |

|

�A���R�[���@ |

|||

| 14�@ | �K�c�@�_�q/����@�h�@ | ���F���f�B�@ | �̌��u�֕P�v���A���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�Ƃ̊��t�̉́u�F��A�������݂��������v�@ |

���@�z

�Ƃ肠�����̃|�s�����[�R���T�[�g-�{���̐X�|�p����ǂ�[�ރR���T�[�g�u���f�̃I�y���A���A�v��

�@����Ă��ɐ\���グ��A�ǂ����L�̋����R���T�[�g�ł����B�v���O�������@���ɂ�����R���T�[�g���ł��B���������|�s�����[�Ȗ��Ȃ���ׂ��R���T�[�g�������Ƃ͑S���v��Ȃ��̂ł����A���̉��t���]��ɂ����[�e�B���ɗ�����Ă���A���t�҂����̋C����������������Ȃ����t��ł����B

�@���ɃI�[�P�X�g���ɂ��̋C�����s�������������܂����B�\���p�[�g�͑f���炵���̂ł����A�A���T���u���ɂȂ�Ɨ���銴���ł��B���������y�c�؊ǎ�Ȃ̍b���A�r�A�k���[�A���m�Ƃ����R���r�͋��͂ŁA���ꂼ�ꌩ���ȉ��t�������킯�ł����A���y�킪����Ȃ��B����́A���n�[�T�����s�\���������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B�ŏ��́u�^���̗́v���Ȃ́A�I�y���̒��̂������̃����f�B�[���q�����č���Ă����i�ł����A���ꂼ��̋Ȃ̌q���̕������Y��ɗ���Ȃ��̂ł��B�u��������v���Ȃ́A���̃g�D�b�e�B�������ɂ���Ă��āA�����p�b�Z�[�W�ɂȂ�ƁA�ׂ������݂�������Ă��܂����B

�@����ȂƂ���́A���n�[�T���ŏ����m�F���Ă����ςޘb���Ǝv���̂ł����A���ۂ͂ǂ��������̂ł��傤�B�ѐX�͐e�̎w�������܂芴�S���܂���ł����B�g�̈�t�Ɏg���āA���y�������\�����悤�Ƃ���ӎv�͂悭�킩��̂ł����A�����傰�������銴�������܂��B�����Ƃ���ƒx���Ƃ���A�����Ƃ���Ǝア�Ƃ���A�����n���������Ă���̂ł����A���܂�ɋ������ꂷ���Ă��ĕςɐl�H�I�ȉ��t�ɂȂ��Ă��Ď��̍D�݂Ƃ͈���Ă��܂����B

�@�O���̃v���O�����̓��F���f�B�́u���S���b�g�v�Ɓu�֕P�v�B����h�̃}���g���@���ƃA���t���[�h�B���ɂ����Ȃ��̏��ł��B���̕���̐��ɂƂ��ă}���g���@�����A���t���[�h�����y���̂悤�Ɏv���܂����A���ɓ��{�̃e�m�[���̑��l�҂ł��B�|�W�V���������ꂼ��̖ɍ��킹�Ă������萺���o���Ă��܂����A��������A�N�[�g�����߂ė��܂��B�ׂ����Ƃ���܂Ō����A�m�[�~�X�ł͂Ȃ��̂ł����A�\���ɔ������������A�����ł���o���������Ǝv���܂��B

�@����A�K�c�̃��B�I���b�^�B����ł����B�K�c�̐��ɂƂ��ă��B�I���b�^�͏d��������ł��B�K�c�_�q���g�͎��͎҂Ȃ̂ŁA�����f�B�����Y�������Ȃ��̂ł����A�ޏ��̐����ł́A���B�I���b�^�ɗ~�����A�e���o�ė��Ȃ��̂ł��B�͂�����\���グ�Đ�������Ȃ������ł��B�f�b�T���͂������肵�Ă���̂ł����A�F���h��Ă��Ȃ��Ɛ\���܂��傤�B

�@���̕ӂ��ǂ���芴�������錴���ł��B�����A���̃R���T�[�g���s�S�ōs���Ă�����A���̃v���O�����ł���A�ʂ̃\�v���m��I�Ǝv���܂����A�t�ɍK�c���ĂԂ̂ł���A�ޏ��̐��ɂ������ʂ̃v���O�������l�����ł��傤�B�q�̂��߂ɐl�C�̃\�v���m���ĂсA�{���̔ޏ��̐��ɍ���Ȃ��Ȃ��̂킹��̂́A���[�J���ȉ��t���������A�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�@�㔼�́A�K�c�A����̓��ӋȁB�K�c�ɂƂ��ăA�f�[���̃A���A�́A���ɃX�g���C�N�]�[���ŁA����Ȃ����h�ȉ́B�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�́A����̏\���ԂŁA����܂���]�̂�����̂ł��B�������A�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�Ɋւ��ẮA�ȑO�ɒ������������r�u���[�g�̐U�����L�����Ă���悤�Ɏv���܂����B��������낻��N��̖�肪�o�n�߂Ă���̂����m��܂���B

�@�Ȃ��A�u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�̒��ԕ��̍���������Ƃ���A����͍����͖��������̂ł����A�I�[�P�X�g���̓s�A�m�ʼn��t���܂����B�������́A�������Ȃ����A����������������Ɖ��t�����ق����ǂ��悤�Ɏv���̂ł����A�������w���҂̎�Ȃ̂ł��傤�B

�@�㔼�̌㔼�́A�I�[�P�X�g���ŁA�u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v�̃��h���[�����t���܂����B����́A���̃~���[�W�J���́u���ȁv�A�u��l�ڂ����̗r���v�A�u���̂��C�ɓ���v�A�u��������17�v�A�u���悤�Ȃ�A��������悤�v�A�u�h���~�v�A�u�G�[�f�����C�X�v�A�u�S�Ă̎R�ɓo��v���q�������̂ł����A�Ȗڂ̏����ҋȎ҂̏�v���O�����ɂ͂Ȃ��A�ǂ������������ō��ꂽ���̂Ȃ̂��A������܂���ł����B���t�́A���̎���炷��Əd�����́B�u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v�̉f��Ƃ͈�������͋C�̉��y�ɂȂ��Ă��܂����B

�u���f�̃I�y���A���A�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

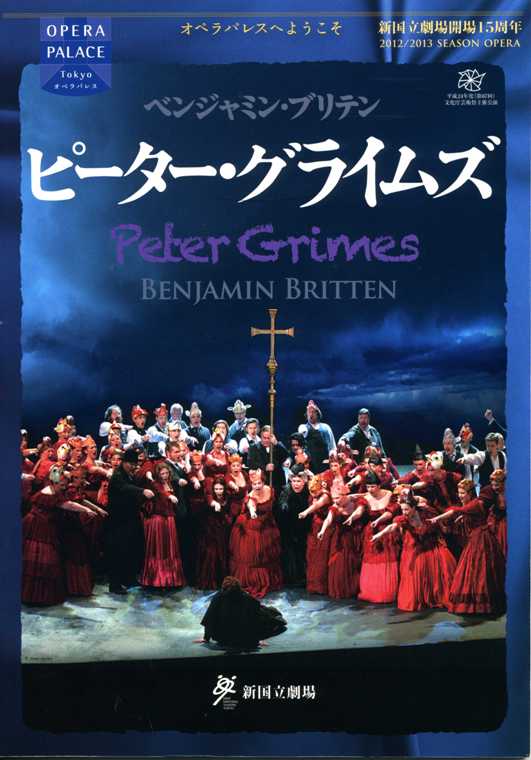

�ӏܓ��F2012�N10��2��

���ꗿ�FC�ȁ@4F1��31�� 7560�~

��ÁF�������|�p�Վ��s�ψ���/�V��������

�V��������2012/2013�V�[�Y���I�[�v�j���O�����i�V����j

����24�N�i��67��j�������|�p�Վ�Ì���

| �w���@ | �F�@ | ���`���[�h�E�A�[���X�g�����O�@ |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | �����t�B���n�[���j�[�����y�c�@ | |

| �����@ | �F�@ | �V�������ꍇ���c�@ | |

| �����w���@ | �F�@ | �O�V�@�m�j�@ | |

| ���o�@ | �F�@ | �E�B���[�f�b�J�[�@ | |

| ���p�E�ߏց@ | �F�@ | �W�����E�}�N�t�@�[�����@ | |

| �Ɩ��@ | �F�@ | �f���B�b�h�E�t�B���@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ���V�@�T�@ |

�o��

| �s�[�^�[�E�O���C���Y�@ | �F�@ | �X�`�����[�g�E�X�P���g���@ |

| �G�����E�I�[�t�H�[�h�@ | �F�@ | �X�[�U���E�N���b�g���@ |

| �o���X�g���[�h�D���@ | �F�@ | �W���i�T���E�T�}�[�Y�@ |

| �A�[���e�B�@ | �F�@ | �L���T�����E�E�B�������W���[�X�@ |

| �ÂP�@ | �F�@ | �L�@�G���@ |

| �ÂQ | �F�@ | ����@���D�@ |

| �{�u�E�{�E���Y�@ | �F�@ | ����@�C�� |

| �X�����[�@ | �F�@ | �v�ہ@�a�� |

| �Z�h���[�v�l�@ | �F�@ | ���[�@�x�q |

| �z���[�X�E�A�_���X�@ | �F�@ | �]���@�N��@ |

| �l�b�h�E�L�[���@ | �F�@ | �g��@����@ |

| �{�u�\���@ | �F�@ | ���V�@���@ |

| �q���i�W�����j�i�ٖ��j�@ | �F�@ | �����@���� |

���z

�����ȐS���`���|�V������������u�s�[�^�[�E�O���C���Y�v��

�@�I�[���h�o���Ƃ��������A�C�M���X�̓��C�݂ɂ��邱�Ƃ�m��܂���ł����B���ƂȂ����C�݂̊O�m�ɖʂ����Ƃ���ɂ���悤�Ɏv���Ă��܂����B���ꂪ���ۂ́A�h�[���@�[�C���ɖʂ������C�݂̒��B�܂��A�C�M���X�̋C��́A���w�Z�̒n���ŏK�����悤�ɁA���݊C�m���C��ŁA�~�g�����ė��������a�ȋC�Ǝv���܂��B �������A�s�[�^�[�E�O���C���X�̊����Ă���C�́A����ȗD�������̂ł͂Ȃ��A�r�X�����₵�����̂ɈႢ����܂���B����͋��炭�x���W���~���E�u���e���������悤�Ɋ����Ă����̂ł��傤�B

�@����̐V��������u�s�[�^�[�E�O���C���Y�v�̃E�B���[�E�f�b�J�[�̉��o���A�C�̔�߂���r�X����������܂��B�ܘ_�A���̍�i�̔w�i�ɂ́A���̊C�����邩�瓖�R�Ȃ̂ł����A���̌����̗������ł͂Ȃ��A���̃R�~���j�e�B�ɓ���߂Ȃ��ǓƂ̋��t�̐S�̗��ƁA���̗������₷��悤�ȑ傫�ȕǂ�����܂��B

�@�s�[�^�[�E�O���C���Y�͑������̋��t�ł��B�����Ȃ��������͔ގ��g�̗��\�ȍs�����ĉ�Ȑ��i�ɂ���܂����A���l�������A���������s�[�^�[���X�P�[�v�S�[�g�ɂ����Ƃ�������������܂��B����ȑ��l���������ۂ��Ȃ����������肽���s�[�^�[�̃A���r���@�����g�Ȋ�����X�P���g���͔��ɏ��ɕ\�������Ǝv���܂��B���\�ȕ\��ƁA��]���ăG�����ɓ����S����̂����̂�₩�ȕ\���̈Ⴂ�́A�����ł����B�����g�����h�ł����A�̏��Z�p���D��Ă���A�v�����[�O�ɂ�����G�����Ƃ̓�d���́A���y�I�ɂԂ��荇�����̂ł����A���̂Ԃ��荇���������ɋ������Ă��܂����B

�@���̂������Ȋϓ_�Ō��čs���ƁA�X�[�U���E�N���b�g���̃G�����������ł����B�����b�N�Ȓ��f�Ȑ��ŁA�s�[�^�[��S�z����S����̂������܂��B�G�����́A���S�l�̏����t�ŁA���ꂾ���ŁA��ԈႦ�Α��̃R�~���j�e�B����Ǖ����ꂩ�˂Ȃ�����ł����A�s�[�^�[�Ƒ��l��Z������������ł�����܂��B�s�[�^�[�́A�G�����ƌ����������Ɗ肢�܂����A�G�����͂���ȋC�͂قƂ�ǂȂ��ł��傤�B�s�[�^�[�̑��l�ւ̔����ɑ��鋤���͂����Ă������܂ł������ǂ܂�B����ȃG�����̊��o�╵�͋C���N���b�g���͈�����������������̏������邱�ƂŁA���ɕ\�����Ă����悤�Ɏv���܂����B

�@�x�e�����̃T�}�[�Y�ɂ��o���X�g���[�h�D�������h�ȉ̏��B�s�[�^�[�̗����҂ł��邪�䂦�ɁA�Ō�̓s�[�^�[�Ɉ�����n���Ȃ�������Ȃ��Ȃ闧��B�f�b�J�[�́A���̑D���̃R�~���j�e�B��_�����痣����Ȃ��l�Ƃ��ĕ`���Č����܂��B

�@�e��w�ł́A�{�[�A���̏���l����������L���T�����E�E�B�������W���[�X�̑��݊��������ŁA��l�̖Ö����������L�؊G���E���䍁�D���ǂ������Ǝv���܂��B���炪�A�w�����łł���Ȃ���A�s�[�^�[�̔ƍ߂�K���Ŗ\�����Ƃ���Z�h���[�v�l���̉��[�x�q�����݊��̂���̏��E���Z�ŗǂ������ł��B�������������e��w�Ɣ�r����ƁA�j���e��w�̑��݊��͔��������ł����B�����ȃ����b�N�ȃe�m�[���ł��̑��݂𐺂Ŏ������]���N��┻���X�����[�̑����������ɕ\�������v�ۘa�͂Ȃǂ͂��܂������A�����ꂽ�����ɂ͂Ȃ��Ă��܂����B

�@����ɂ��Ă����y�S�̗̂���͗��h�Ȃ��́B�A�[���X�g�����O�̉��y�Â��肪�u���e���̉��y�ɐ[����������Ղɒu�������̂�����Ȃ̂ł��傤�ˁB�������t�ɂȂ��Ă��܂����B�����t�B���n�[���j�[�����y�c���A�~�X�͐����������܂������A�S�̗̂���́A�w���҂̎w���ɏ]���ė��h�Ȑ��ʂ��o�����Ǝv���܂��B

�@���������h�B�R�~���j�e�B���ێ����鑺�l�����̐S��������ŏ��Ɏ����Ă����Ǝv���܂��B

�@�V�V�[�Y���̐V���o�̏����B�ő��ɂ���Ȃ�������̂ł������A�悭�ł������o�Ɖ��y�ł����B�ŏ�������Ȃ�A���V�[�Y���̐V��������͊��҂ł������ł��B

�u�s�[�^�[�E�O���C���Y�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2012�N10��6��

���ꗿ�FB���@2500�~�@3F3��28�ԁ@

��ÁF���a���y��w

������搧30���N�L�O

���a���y��w�I�y������2012

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu���̖���iL'Elisir d'amore)

��{�F�t�F���[�`�F�E���}�[�j

���F���a���y��w�u�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E���v

| �w�@�� | �F�@ | �����@���� |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | ���a���y��w�nj��y�c�@ | |

| �����@ | �F�@ | ���a���y��w�����c�@ | |

| �o���G�@ | �F�@ | ���a���y��w�Z����w���o���G�R�[�X�@ | |

| �����w���@ | �F�@ | �R�ځ@�~���@ | |

| ���o�@ | �F�@ | �n��@�I�Y�@ | |

| ���p�@ | �F�@ | ����@�����@ | |

| �ߑ��@ | �F�@ | �p�X�N�A�[���E�O���b�V/���c�@�b���@ | |

| �Ɩ��@ | �F�@ | �����@�N�v�@ | |

| �o���G�U�t�@ | �F�@ | ���R�@�R���@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �ɓ��@���@ |

�o�@��

|

�A�f�B�[�i |

�F |

�����@�L���q |

|

�l�����[�m |

�F |

�����@�K�� |

|

�x���R�[�� |

�F |

��@�m�j |

|

�h�D���J�}�[�� |

�F |

�O�Y�@���� |

|

�W�����l�b�^ |

�F |

����@�ޕ� |

���@�z�@���������撣����-���a���y��w�I�y��2012�u���̖���v��

�@���a���y��w�́A�V�S�����u�̃L�����p�X�Ɉڂ�A�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E�����J�ق��Ă���A�O��u���̖���v���㉉���Ă��܂��B2007�N4���A2009�N10���ƍ���ł��B2007�N�́A�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E���J�ًL�O�ƌ������ƂŁA����̏���/�n��̃R���r�ɂ��A�����Ōb�̃A�f�B�[�i�A���R�z��Y�̃l�����[�m�A�O�Y�����̃h�D���J�}�[���̃L���X�g�ŏ㉉����܂����B���䑕�u�͍���Ɠ������̂��������ł��B���̎��́A�����̑f���炵���A�f�B�[�i���t�ɒ������ꂽ���Ƃ��o���Ă��܂��B2009�N�́A���N6���A�����̌��c���g�p�����}���R�E�K���f�B�[�j�̕�����g�p���܂����B���̎��̃L���X�g�́A����̃A�f�B�[�i�ƃW�����l�b�^��ʂɂ���ƁA���R�ɂ�����Ɠ��������o�[�ł����B

�u���̖���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N10��13��

���ꗿ�F���R���@3500�~�@4F1��17�ԁ@

��ÁFLa Primavera

�I�y��4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�I�e����i Otello)

����F�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A

��{�F�A�b���[�S�E�{�[�C�g

�g�M�����Z���^�[

�X�^�b�t

| �w ���@ | �F�@ | �ϕĒn�@�p��@ |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | Ensemble Primavera�@ | |

| ���@���@ | �F�@ | La Primavera �����c�@ | |

| �����w���@ | �F�@ | ���R�@�T��@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���w���@ | �F�@ | ����@�j�q�@ | |

| ���@�o�@ | �F�@ | �����@�[��@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �O�ց@�O�Y�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �䊠�@�|�m�@ |

| �I�e���@ | �F�@ | �H�J�@���V�@ |

| �f�Y�f���[�i�@ | �F | �X�c�@����@ |

| �C�A�[�S�@ | �F�@ | ���ԁ@�q�O�@ |

| ���h���B�[�R�@ | �F�@ | �㓡�@�t�n�@ |

| �J�b�V�I�@ | �F�@ | ���@�_�j�@ |

| �G�~�[���A | �F�@ | �V�{�@�R���@ |

| ���f���[�R�@ | �F�@ | �ѓ��@����@ |

| �����^�[�m�@ | �F�@ | ���q�@�����@ |

| �`�߁@ | �F | ����@���@ |

���@�z�@�A���o�����X�ƏW��-La Primavera�@��7������u�I�e�b���v��

�@La

Primavera�@�Ƃ����c�̂́A�I�y������肽���l�����������������A�}�`���A�c�̂̂悤�ł��B�ǂ������g�D�Ȃ̂��A�ǂ�����������ՂɂȂ��Ă���̂�������܂��A�N��1��̌�����7�N�ԑ����Ă���Ă��邱�Ƃɂ͌h�ӂ�\���܂��B������A20�l�]��̃I�[�P�X�g����30�l�]��̍����c���Q������{�i�I�Ȃ��́B���ꗿ��3500�~��4000�~�A���ȂɂȂ��Ă�500�l�قǂ̉��ŁA���̏㉉�����Ă������Ƃ͖{���ɑ�ςȔ��ł��B�n�������c�̂Ȃǂ�����������͖���Ă���̂�����A�ȂǂƁA�]�v�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��܂��B

�@����ɁA�c�̂̎u�������̂����h�B�����グ�����́u���̖���v�Ɏn�܂��āA�u�֕P�v�A�u�J�������v�A�u�}�N�x�X�v�A�u�g�����@�g�[���v�A�u���ʕ�����v�Ɨ��āA�u�I�e���v�ł��B���F���f�B�̍�i���N���グ�čs���A�Ƃ����̂́A���̒c�̂̃v���f���[�T�[��X�^�b�t�̈ӎ��̍�������Ă��܂��B���Ɂu�I�e���v�́A���F���f�B�̔ӔN�́A�Ȃ��Ȃ���ؓ�ł͂����Ȃ���i�B�������蒆�S�̒c�̂��ʊ��ɂ��`�������W�����̂́A���ꂾ���ł������ւ�f���炵�����Ƃł��B

�@�������Ȃ���A���t�́A�u�ʊ��Ȃ钧��v�̃��x���Ŏ~�܂��Ă����A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B���ɑO�������̈�ۂ������B

�@�܂��A���̂������Ǝv���̂ł����A�����X�g���[�g�ɒ����������č����荇��Ȃ��̂ɂ܂���a��������܂����B�w���҂��I�[�P�X�g�����\���X�g���������F�ꏊ�����M�����Ă���̂ł����A�������œZ�܂��ė��Ȃ������ł��B���̋����̃o�����X�������B���ɃI�[�P�X�g���B�e�y��1���̂Ƃ��낪�����A���t�҂����Ȃ��̂ŁA���������Ă��܂��ƌ������Ƃ͂��邩�Ǝv���̂ł����A������ӎ����ĂȂ̂��A�݂�Ȃ����ꂼ��ꏊ�����ɉ��t�������āA�A���T���u�����j�]���Ă��銴���ł����B

�@�w���҂́A��肾�������ĔM���^�̎w���҂ŁA�M���I�ɉ��t����悢�Ƃ���͂���Ȃ�ɂ��ݍ��������t�ɂȂ��Ă���̂ł����A�������Ȃ�������Ȃ��Ƃ���ɂȂ�ƁA�I�[�P�X�g���̎コ���ڗ����A�����Ƃ�Ƃ������͋C�≹�F�����������Ē����ɂ͎���܂���ł����B�u�I�e����Ƃ�����i���̂�500�l�K�͂̉��ŏ㉉����ɂ́A����Ȃ�ɖ���������Ǝv���̂ł����i�����Ƒ���ʼn��t��������悢�j�A���̍L���≹���ɔz�����āA�����Ɨ}���������t��S�����Ė���������ǂ������̂��ȁA�Ǝv���܂��B

�@�����̓A�}�`���A�Ƃ��ẮA���\�������ł����B�j���������̂��D���B�������Ȃ���A�ቹ�n�j�������Ȃ��A���̂������A�����Ē������Ă��܂��Ƃ��낪�����A�������c�O�ł����B�I�[�P�X�g�����ቹ�y�킪���Ə��Ȃ߂ŁA���̉��������������Ȃ����������܂����B����ŁA�ቹ�n�����c���ƒቹ�n�y�킪���������[�����Ă���A���������������ς�����̂ł͂Ȃ����ƌ����C�����܂��B

�@�\���X�g�̓v���̕��B�^�C�g�����̏H�J���V�́A�����I�y���v���f���[�X�ȂǂŊ���Ă���e�m�[���ŁA�h���}�e�B�b�N�ȖӂƂ���Ă�����B�I�e���͓K���Ȃ̂ł��傤�B�S�̓I�ɂ͂Ȃ��Ȃ����h�ȉ̏��ł����B�B�A���̕����撣�肷���āA�������L�т���Ȃ���������������܂������A�����ŋ����̂�Ȃ�������Ȃ������̑�����C�ɂȂ�܂����B�����ƑS�̓I�ɗ}�����ꂽ�̏��̕����ǂ������̂ł͂Ȃ����A�ƌ����C�����܂��B

�@�X�c����̃f�Y�f���i�B��1���̃I�e���Ƃ̈��̓�d���͂���قNJ��S���܂���ł������A��4���͗��h�B�̔ޏ������������̊i�����h�ɂȂ��āA���̕�����\�����_�炩���Ȃ����A�ƌ������Ƃ͂���̂�������܂���B�u���̉́`�A���F�E�}���A�v�͂����Ƃ�Ƃ��āA��������Ղ肠���đf�G�Ȃ��̂ł����B�I�[�P�X�g���̔��t�������Ə�肾������A�����Ɨǂ������̂ł����B

�@���ԕq�O�̃C���[�S�B�L�����N�^�[�E�o���g���̖ʖږ��@�A�ƌ��������ł����B�K�x�ȉ̂��������A�C���[�S�̏����}�Ԃ���������ĂĂ��Ėʔ��������܂����B��Ԃ̒������ǂ���ł���u�N���h��͌��\���Ǝv���̂ł����A�I�[�P�X�g���̐��X�������A�C���[�S�̐��X������ł������āA���Ԃׂ̍����\��̕ω����͂�����ƌ����Ȃ������̂��c�O�ł����B

�@���_�j�̃J�b�V�I�B�Ȃ��Ȃ��Y��Ȑ��̃e�m�[���B�J�b�V�I�̂��ǂ��ǂ����\��ǂ��o�Ă����Ǝv���܂��B���̑��̘e�𐨂ł́A�㓡�t�n�̐����A�悭�ڗ����ė��h�ł����B

�@���o�́A�������|�����Ȃ����̎�̕���ł͎d�����Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���䑕�u�͂悭�킩��Ȃ����́B����Ȃ����Ȃ�ɐl�̓��������₵�����ʼn��y�̖{�������ĖႢ���Ƃ���ł����A�\���X�g�X�l�̌o���ɕ��������������������ŁA�������S�̓I�ȃA���o�����X�������錴���������悤�Ɏv���܂��B

�@�ȏ�S�̂Ƀo�����X�̈����������S�n�̈����Ɍq�����������������̂ł����A�A�}�`���A�����̏�Ƃ��Ď��Ԃ����ݍ��������̐��i�͂͑債�����́B���ꂪ��3���B��1���A��2���̃o�����X�̈������A�ˑR���ݍ����n�߂�ƁA���y�̏W���x���オ��A�p���[�̏œ_�������n�߁A���y�̂܂Ƃ܂肪�����ƌ��サ�܂����B�@

�u�I�e���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

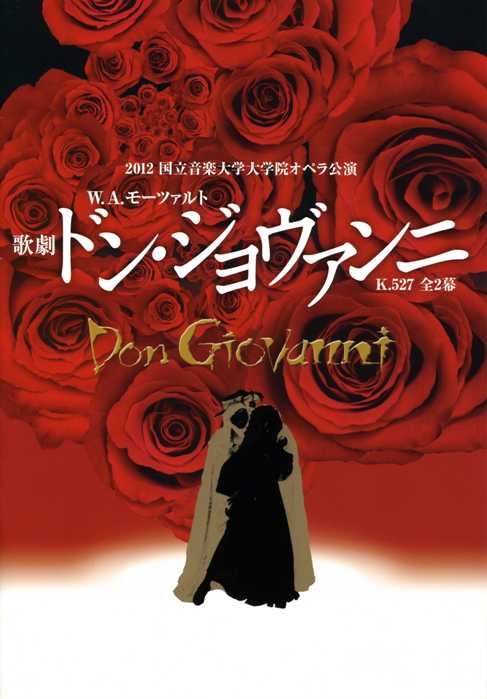

�ӏܓ��F2012�N10��20��

���ꗿ�FS��2500�~�@�̗�20��

2012�������y��w��w�@�I�y������

��ÁF�������y��w

�I�y��2���@�����t������i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�h���E�W�����@���j�v�iDon Giovanni)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�������y��w�u��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���B�[�g�E�N�������e |  |

| �nj��y | �F | �������y��w�I�[�P�X�g�� | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | ����@�u�ہ@ | |

| ���@�� | �F | �������y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | |

| ���@�u | �F | ��@�r�N | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �R���@�� | |

| �U�@�t | �F | �����@�L�� | |

| ����ē� | �F | ���R�@�O�B |

�o�@��

| �h���E�W�����@���j | �F | �����@���� |

| �R�m�� | �F | ���с@�[�� |

| ���|���b�� | �F | ���@���� |

| �h���i�E�A���i | �F | ��J�@�T�q |

| �h���E�I�b�^�[���B�I | �F | �g�c�@�A |

| �h���i�E�G�����B�[�� | �F | ��i�@���t�q |

| �}�[�b�g | �F | �Ɖ��@���j |

| �c�F�����[�i | �F | ���V�@���� |

���@�z

�w���̎���-2012�������y��w��w�@�I�y���u�h���E�W�����@���j�v��

�@���́A�u��w�I�y���͌����Ĕn���ɂ������̂ł͂Ȃ��v�ƁA�����ƌ��������ė��܂����B����́A2003�N���璮�������Ă���u�������y��w��w�@�I�y���v��u���a���y��w�I�y���v�̒���o��������������ł��B�u�n���ɂ������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����̂͂��Ȃ茪�����������������m��܂���B���ɂ́A���̔N�̃x�X�g3�ɓ���Ă������悤�Ȗ����t�����x������܂����B����́A���Ԃ������Ղ肩���āA�������葱���Ă��������Ȃ̂ł��傤�B

�@���Ȃ��Ƃ��������y��w�Ɋւ��ẮA��w�@�ŃI�y�����w�Ⴂ�w������N�Ԃ̐��ʂ��o���̂���w�@�I�y���ł��B�L���X�g�͒x���Ƃ�4���ɂ͌��܂��Ă��锤�ł�����A�������甼�N�A�������菀�����Ė{�Ԃ��}���锤�ł�����A�\���ȗ��K���Ԃ����锤�ł��B����Ȃ�Ɋ����x�̍��������������͓̂��R���낤�Ǝv���܂��B

�@�������Ȃ���A�{�N�̕���A�����ɐ\���܂��āA����10�N�ԁA�����������Ă����������y��w��w�@�I�y���̒��ōŒ�̏o���������A�Ɛ\���グ����܂���B�����Ă��Ĕ߂����Ȃ�܂����B

�@���̒��ŋC��f���Ă����̂������w�B�܂��A��쌫��̃��|���b���������B�ނ̃��|���b����3�N�O�̍��������w�@�I�y���ł������Ă��܂����A�܂��܂��ǂ��Ȃ��Ă��銴�������܂��B�ቹ�̑����������̕��ł�������o�Ă��銴���������B�����t�̑��������p�b�Z�[�W�̏����������ł��B������A�h���E�W�����@���j�Ƃ̓�d���ɂȂ�ƁA�h���E�W�����@���j�̕s����ȕ�������������x���āA�ǂ��炪��l��������Ȃ��悤�ȕ\���ɂȂ�܂��B�u�J�^���O�̉́v�̂悤�ȃA���A���ܘ_�����̂ł����A�O�q�̂悤�ȑ��̉̎肽�����x���镔���������ŁA���y�I�Ȓ��S�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���ь[�ς̋R�m�����ǂ������ł��B�ܘ_�A�����Əd�݂��o����X�ɗǂ��Ɍ��܂��Ă���̂ł����A20��̎��ŁA���ꂾ���̐����o�Ă���̂ł�����A�܂��A�悵�Ƃ��ׂ��ł��傤�B�}�[�b�g���̏Ɖ����j�́A���œ_���ڂ����̏��ɂȂ��Ă������Ƃ͔ۂ߂܂��A�}�[�b�g�Ƃ������g���A���̍�i�̒��ł͘e�𒆂̘e���ƌ����ʒu�Â��ł�����A�d�����Ȃ��̂�������܂���B

�@����A��w�@�̓�N���̃L���X�g�͑S��������ł����B

�O����̍��������́A�������ɒ����Ă��Ȃ������ł��B�A���A���Ă���Ƃ��͂��قNjC�ɂȂ�Ȃ��̂ł����A�d���ɂȂ�ƁA���ӂ��ɂȂ銴�������܂��B���̉����s�����Ă��銴���ŁA�����Ղ�Ƃ����������Ȃ��B������A��쌫��̃��|���b���Ƃ�荇���ƁA���|���b�����ǂ�����Ɨ����������̏������Ă���̂ɁA�h���E�W�����@���j�����ׂ̍��̏������Ă��܂��̂ŁA�ǂ��炪����l�l�Ȃ̂��A��������ł͕�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B����ł��A�h���E�W�����@���j�͈�Ԃ܂��ł����B�F�X�ƕs�\���ł͂���܂������A�Ƃ肠�����A�h���E�W�����@���j�ł͂������킯�ł�����B

�@����ɑ��āA�h���E�I�b�^�[���B�I���̂����g�c�A�͂����Ɩ��B�������ǂ����Ă��h���E�I�b�^�[���B�I�̐��ł͂���܂���B�h���E�I�b�^�[���B�I�ɂ́A�����Ɣ����鐺�̍����̂�����Ƃ����e�m�[�����������Ǝv���̂ł����A�g�c�́A���ɓ��������Ȃ��A�������Ƃ��������ł��B�F�X�Ȏ���ʼn̂킴��Ȃ������̂��낤�Ǝv���܂����A�̏��̊����x���Ⴂ���̂ł����B

�@�h���i�E�A���i�̎�J�T�q�B��Ԕj�]�͏��Ȃ������̂ł����A���S�^�]�̉̏��ŁA���ʂƂ��āA�L�т₩���Ɍ�����̂ƂȂ��Ă��܂����B��2���㔼�̑�A���A�u�����c���ł����āA����͈Ⴂ�܂��v�Ȃǂ��A���̓T�^�B�A���A�Ɋ܂܂��ׂ��������̏��Ȃǂ��̂�����Ă��Ȃ��B���������Ƃ����̂ɂȂ��Ă���A�����ƋZ�I�I�ȉs���ƁA���̍L�����~�����悤�Ɏv���܂����B

�@�G�����B�����̊�i���t�q������B���ɍŏ��̃A���A����낵���Ȃ��A�㔼�͔҉������ł��B�ޏ��������L�т���Ȃ���������ɂ���A�j�]�����������悤�Ɏv���܂��B

�@�[�����[�i���̌��V���ނ͂����Ɩ��B�u�ł��Ă�A�}�[�b�g�v���u�̉́v���܂Ƃ��ɉ̂��Ă��Ȃ��B��́A�������ǂ����Ă��[�����[�i�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����ƌy���āA��ɐL�т鐺���~�����Ƃ���ł��B

�@���͑�w�@�������ł͂���܂���B�܂��A�w���҂̃N�������e�̎w���Ɏ��͋^��������܂��B�ǂ����āA����Ȃɋɒ[�ȃ��^���_���h��������̂ł��傤�B�̂��Ȃ��̎�̋~�ύ�Ȃ̂ł��傤���B

�@�I�[�P�X�g�����ɂ��~�X���ڗ����܂����B������x���~�X�͎d�����Ȃ��ɂ��Ă��A�̎肪�A���A���̂��Ă��鎞�̃I�u���K�[�g������ɊO���āA�ςȉ����o���͎̂~�߂ė~�����Ƃ���ł��B�I�[�P�X�g���̃~�X�������킢�����ʂ�����܂��B

�@��N�A���̕��̓v���ɂȂ�邾�낤�Ǝv���l�ȑ�w�@�����K�����l������̂ł����A���N�͓���Ǝv���܂��B���\�c�O�ȉ��t�ł����B

�u�h���E�W�����@���j�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N11��1��

���ꗿ�F���R�ȁ@3000�~

��ÁF���v���c�@�l�@���{�I�y���U����

�c������V���[�Y

�����̌��c�@�I�[�^���E�R���T�[�g

���F��������E���z�[��

�X�^�b�t

| �ā@�C | �F | �q��@���l |

|

| ���^�i�� | �F | ��с@�� | �@ |

| �i���@ | �F�@ | �c���@ | �@ |

| �s�A�m | �F | ����@�e�q | �@ |

�v���O����

| �@ |

���t�ҁ@ |

��ȉƁ@ |

��i/�̋Ȗ��@ |

| �P�@ | �ɒB�@�݂����i�\�v���m�j | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�V���v���A���[�b�^�̃A���A�u�����A�������Ē��ՁI�����S�����������́v�@ |

| 2�@ | �Γc�@����q�i�\�v���m�j�@ | �h�j�[�b�e�B�@ | �̌��u�h���E�p�X�N�@�[���v���A�m���[�i�̃A���A�u�R�m�̂܂Ȃ����́v�@ |

| 3�@ | ��r�@���q�i���]�\�v���m�j | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�Z�r���A�̗����t�v���A���W�[�i�̃A���A�u���̉̐��́v�@ |

| 4�@ | ���с@����(�\�v���m)�@ | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�u���X�L�[�m���v���A�\�t�B�[�A�̃A���A�u�����A�������Ԗ������^�����������v�@ |

| 5�@ | �����@�݂فi���]�\�v���m�j | �|���L�G�b���@ | �̌��u���E�W���R���_�v���A���E���̃A���A�u�D���̐���v�@ |

| 6�@ | �ɒB�@�݂����i�\�v���m�j�@ | ���b�V�[�j�@ | �̌��u�V���v���A���[�b�^�̃A���A�u�ǂ��ɂ���̂�����H�`���ɐe�ȉp�Y�����v�@ |

| 7�@ | �_�{�@���b�i�\�v���m�j | ���I���J���@�b���@ | �̌��u�����t�v���A�l�b�_�̃A���A�u���̐���₩�Ɂv�@ |

|

�x�e�@ |

|||

| 8�@ | ��r�@���q�i���]�\�v���m�j�@ | �A�[���@ | �̋ȁu�N�����X�Ɂv�@ |

| 9�@ | �ɓ��@���i�\�v���m�j�@ | �v�[�����N�@ | �̋ȏW�u�U��̍���v���A�u���ł���v |

| 10�@ | �ɓ��@���i�\�v���m�j�@ | �}�X�l�@ | �̌��u�^�C�[�X�v���A�^�C�[�X�̃A���A�u����������ƌ����āv |

| 11�@ | �Γc�@����q�i�\�v���m�j�@ | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�g�D�[�����h�b�g�v���A�����[�̃A���A�u����l�l�A�������������v |

| 12�@ | �����@�݂فi���]�\�v���m�j�@ | �T�����T�[���X�@ | �̌��u�T���\���ƃf�����v���A�f�����̃A���A�u���̐S�͂��Ȃ��̐��ɉԊJ���v�@ |

| 13�@ | �_��@�u���i�\�v���m�j�@ | �h���H���U�[�N�@ | �̌��u���T���J�v��胋�T���J�̃A���A�u��̐[�݂̂������܁v�@ |

| 14�@ | �]���@���M�i�e�m�[���j | �v�b�`�[�j�@ | �̌��u���E�{�G�[���v���A���h���t�H�̃A���A�u�₽������v |

| 15 | �}�@�Îq�i�\�v���m�j�@ | �h�j�[�b�e�B�@ | �̌��u�A���̖��v���A�}���[�̃A���A�u �����Ȃ��Ă��܂��āA���̉^���͕ς��`�t�����X���v�@ |

���@�z

�ʐ���-�u�����̌��c�I�[�^���R���T�[�g�v��

�@�u�����̌��c�I�[�^���R���T�[�g�v�Ɩ��ł��Ă���̂ŁA�����̌��c�̎�͉̎肪�o������̂��ƌ������ɂ��炸�B���i�́A�����̌��c�������ʼn̂��Ă�����A�O���Ŋ���Ă�����X�����S�̃R���T�[�g�B���̃����o�[�̒��ŁA�����\���������Ƃ�����̎�́A���є���Ɩ]�����M�������Ǝv���܂��B���́A�����݂ق����������Ƃ�����̂ł����A�قƂ�Lj�ۂɎc���Ă��܂���B

�@�v���t�B�[��������ƁA���{�I�y���U����I�y���̎�琬����13������29���A�I�y���̎�琬���̍��N�̏t�̏C��������31���ł�����A�N��I�ɂ́u���v�������̂ł��傤���A����Ȃ�Ƀx�e�����̕������������銴���ł��B

�@���āA�R���T�[�g�S�̂̈�ۂł����A���Ɏ��芴������������̂ł����B�i��́A�x�e�����o�X�̎�ѕׂƏ����̕��i�c������Ƌ��Ă��܂������A���O�������Ƃꂸ�A�v���O�����ɂ��L�ڂ��Ȃ��j�ōs���A��Ȃ��Ƃɉ̎�̏Љ�ƋȂ̓��e�̐���������̂ł����A���ɑf�l���ۂ��i��ŁA�Ӗ��s���̂Ƃ����g�`�b���肷�镔�������������ł��B���ɏ����̕��́A���܂艽�������Ă���̂�������܂���ł����B

�@�܂��A�o�ꂷ��̎肽���́A�����̍ŏ��̋Ȃ��̂��I���ƁA�����̎��ȏЉ�����܂����B���g�́A����̊����̐�`��A���ꂩ��̂��Ă��������������ȂǗl�X�ł������A���s�V�̂悢���b����A���\���������Ȃ��b�܂ŗl�X�ŁA�ʔ��������܂����B

�@���āA�v���O�����ł����A���\�ӗ~�I�ł��B�����u�V���v�̃j�Ȃ̃A���A���̂͏��߂Ăł����A�A�[���ƃv�[�����N�̉̋Ȃ����߂Ē������Ǝv���܂��B����ȊO�ł��A�l�����Y�t���Ă���̂́A�u���̉̐��́v�A�u���̉́v�A�u�����[�̃A���A�v�A�u�f�����̃A���A�v�A�u�₽����v��5�ȂŁA���͗]�蕷���Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A���b�V�[�j�ƃh�j�[�b�e�B�̋Ȃ������̂��A���ɓ����̌��c���Ǝv���܂��B���������v���O�����́A�x���J���g�E�I�y���D���Ƃ��Ă͊���܂���B

�@�������A�̂̏o���͗l�X�ł����B

�@�ɒB�݂����́u�V���v�̃A���A�́A�j�Ȗڂ̕����ǂ������ł����A���܂芴�S�ł��܂���ł����B�Ȃ̐���グ�������ɃA���o�����X�ł�������Ƃ��Ȃ������ł��B���A�ŏ��̋Ȃ́A�g�b�v�o�b�^�[�ƌ������Ƃ������āA�{�l���ْ����Ă����̂ł��傤���A���������炭�オ�肫���Ă��炸�A�Z�I�I�ȕ\��������p�b�Ƃ��܂���ł����B�܂��A���ʂɈ��芴���R�����������c�O�ł����B

�@�Γc����q�́A���̎����猾���A�x���J���g�̌y�����̂����A�����[�̂悤�ȃ����b�N�Ȗ̕����������Ǝv���̂ł����A�Ȃ̏o���́A�m���[�i�̕����ǂ������ł��B�n�������\�Ă�����ŁA�m���[�i�������͂悭�L�тđf�G�Ȃ̂ł����A�Ⴂ�Ƃ��낪�ǂ����Ă����������Ē������܂��B�����[�́A�����Ă������������A�S�̂��k�܂����l�q�ŁA���͍D���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�@��r���q�B�u���̉̐��́v�́A�̂��d���A���W�[�i�̔�����������������܂���ł����B�r�u���[�g���t��������̂����ł����A���������s����B�u�N�����X�Ɂv�́A�o�b�n��͂����[�ÓT�I�̋ȂƂ̂��Ƃł����A����ł�������A�����ƃm���r�u���[�g�̏�i�ȉ̂������~���������Ƃ���ł��B

�@���є���B���ɏ��ł��B���̌y�������͓I�ł����A�����������������ł����B����ň�ӏ������ȃ~�X������܂������A����܂œo�ꂵ���l�����Ɗi���Ⴄ�ȁA�Ǝv���܂����B

�@�����݂ق́A�O���̃W���R���_�̃A���A�́A����������������Ă��銴���ł��܂�p�b�Ƃ��Ȃ������B�㔼�̃f�����̃A���A�͂ƂĂ����h�B�̂̂܂Ƃ܂�ƌ����Ӗ��ł́A�{���̔������Ǝv���܂����B�[�݂̂��鐺���ƂĂ����͓I�ɋ����܂����B

�@�_�{���b�́u���̉́v�B��������Z�܂��Ă��ď�肾�Ǝv���܂����B�B�A���ቹ�̖��x���������Ă��Ȃ������ŁA���̉Ăɒ��������{�^�q�̃l�b�_�Ɣ�r����ƁA����オ��Ɍ�����l�b�_�̂悤�Ɏv���܂����B

�@�ɓ����̃v�[�����N�B�����Ă��Č��\�B�Ȃ̖������Ɏ����Ă����Ǝv���܂��B�j�Ȗڂ̃^�C�X�̃A���A�́Ap�ʼn̂��ቹ�����A�������肵�Ă��Ȃ����������܂����B

�@�_��u���B���Ɋ�́B�����������������肵�Ă��āA�s���ƒ������������͓I�ł����B����ŁA�ቹ���̃r�u���[�g���C�ɂȂ�܂����B

�@�]�����M�B�ǂ������ׂ��Ђ��Ă����悤�ł��B���̂��߁A�E�F���e���̃A���A���L�����Z���B����ł��u�₽����v�ł́A�������̔������������������܂����B���ׂ��Ђ��Ă��Ȃ�������A�����Ɨǂ��̂ɂȂ������낤�Ǝv���Ǝc�O�ł��B

�@�}�Îq�̃}���[�̑�A���A�B�g�ɂ��Ă����V���[���A�I�y���O���[�u�𓊂��̂ĂȂ���̂��M���B�̏��I�ɂ͏����������̂ł����A���̑S�̂̕��͋C��̂̃|�C���g�̉��������͌����Ȃ��̂ŁA�g�������闧�h�ȉ̏��ɂȂ�܂����B

�@���Ȃ݂ɃA���R�[���͂Ȃ��ł����B

�u�����̌��c�I�[�^���R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N11��9��

���ꗿ�FC�ȁ@2FH��25�� 7000�~

��ÁF��������/���v���c�@�l�ǔ����{�����y�c/���v���c�@�l���������

����������50���N�L�O�s���ʌ����t

�ǔ����{�����y�c�n��50���N�L�O����

�����n��60���N�L�O����

���F��������

�X�^�b�t

| �w���@ | �F�@ | ����@����@ |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | �ǔ����{�����y�c�@ | |

| ���o�@ | �F�@ | �ђˁ@�㐶�@ | |

| ���p�@ | �F�@ | �C�^���E�O���b�V�@ | |

| �ߏց@ | �F�@ | �X�e�B�[���E�A�������[�M�@ | |

| �U�t | �F�@ | �唨�@�_�b�@ | |

| �Ɩ��R�[�f�B�l�[�^�[�@ | �F�@ | ���@���I�@ | |

| �h���}�g�D���O�E�����@ | �F�@ | ���@���i�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ���I�@�N�Ɓ@ |

�o��

| ���f�A�@ | �F�@ | �ѓc�@�݂���@ |

| �S���@ | �F�@ | ���R�@�R���@ |

| �C���\���@ | �F�@ | �{�{�@�v���@ |

| �N���I���@ | �F�@ | ��Ԓm�@�o |

| �N���I�T | �F�@ | �с@���q�q�@ |

| �g���@ | �F�@ | �\�Ӂ@���j�@ |

| ���f�A�̎q�� | �F�@ | �ēc�@�ь�/�Ŗ{�@�ّ��Y�@ |

| �_���T�[�@ | �F�@ | �|�c�@�e�q |

| �@ | �F�@ | �����@���܂� |

| �@ | �F�@ | ���I�����@�ꂢ�� |

| �@ | �F�@ | �����@�L�q�@ |

| �F�@ | �c���@���� | |

| �F�@ | �ē��@���� |

���z

��Ȃւ̎��g�ݕ��|������������u���f�A �v��

�@�������ꂪ���50���N�L�O�Łu���f�A�v����肠����ƕ��������A�ŏ��Ɏv�����̂́A�P���r�[�j�̃I�y���E�R�~�b�N�����̂��Ǝv���܂����B���́A�P���r�[�j�̂��̍�i�́A�J���X�̘^���ł��܂�ɗL���ł����A���{�ŏ㉉���ꂽ���Ƃ͂܂�����܂���B����́A�Ǝv�����̂ł����A��ȉƂ����Ă݂�ƁA�u���C�}���v�Ə����Ă���܂��B���C�}�����ĒN�H�B�p�������Ȃ���S���m��Ȃ���ȉƂł��B

�@����w�������p���t���b�g��ǂނƁA���C�}���́A����I�y����ȉƂƂ��ă��[���b�p�ł͑����L���ȕ��̂悤�ł����A���t�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă��t�B�b�V���[=�f�B�[�X�J�E�̔��t�����ꂽ�قǗL���ȕ��������ł��B�����m��Ȃ����������A�ƌ������Ƃ̂悤�ł��B

�@���āA���́u���f�A�v�ł����A2009�N�Ɋ������A2010�N�ɃE�B�[�������̌���ŏ�����������̍ŐV��B�����2�N��ɂ͓����̕���Ɋ|�����ł�����A��Ȃ̓r������A���̘b���i��ł����ɈႢ����܂���B�O���l��ȉƂ̐V��I�y�����A�v���~�G�̎��̒i�K�ŕ���Ɋ|����ƌ����̂́A�Ȃ��Ȃ��̉p�f���Ǝv���܂����A50�N�O�̂����痎�Ƃ��ȗ��A�v���v���Ō���I�y���̖������肠���Ă����������ꂾ���炱���ł����A�Ƃ��������͂���̂ł��傤�ˁB�債�����̂��Ǝv���܂��B

�@���y�́A�ܘ_���㉹�y�ŁA�����Đe���݂₷�����̂ł͂���܂���B�����Ă��̉��^�ɂ��Ă����Y���ɂ��Ă��S����ؓ�ł͂����Ȃ��Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��B�̏����Ă���ƁA�L�͈͂ł̒�����ł����A�ƌ��������ő����A��u�ł��ْ����r�ꂽ��A�{���{���ɂȂ肻���Ȋ����B�X�ɁA�s���a���̘A���ł����A���Y�������āA���߂̒��Ń��Y���̕ω�������悤�ȂƂ�������R�̂悤�ɂ���܂����A�X�ɗ��s�s�ȉ��̔�ѕ����e���ɂ���̂ŁA��������Õ����Ă��Ȃ�������A�ƂĂ��̂�����̂ł͂���܂���B���ɓ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�ɂ�������炸�A�̎�w�A�{���Ɋ撣��܂����B�܂��̓��f�A���̔ѓc�݂���B�{���Ɋ撣��܂����B�f���炵���̏��������Ǝv���܂��B����܂Ŕѓc�����x�������Ă��܂����A�ǂ���ۂ����������Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B�������Ȃ���A����͏\���ɗ��K��ςl�q�ŁA���G�Ȓ�����y�X�Ƃ��Ȃ��Ă����ۂł������A���������̒��肪�f���炵���B�͋����Ǝア�\���̎g�������������ŁA���\��ɂ��Ă����̏�O�̏o�����ɖ��͂������܂����B�ԈႢ�Ȃ���������������މ̏��ł����B���������A�Ɛ\���グ�܂��B

�@�{�{�v���̃C���\���������B�{�{�̖����́A�Ⴆ�h���E�W�����@���j�ɂ��Ă��A�}���`�F�����ɂ��Ă��A���̌������邱�ƂȂ���{�{�̌����o�āA�{�{�߂̂悤�Ȃ��̂��������邱�Ƃ��ǂ�����̂ł����A����̃C���\���́A�{�{�ߓI�ȂƂ��낪�S��������ꂸ�A�{���ɋ{�{�v�����̂��Ă���̂��A�Ǝv���قǂł����B����́A�Ȏ��g������A�{�{�قǂ̎肾������Ă��A����\�ɏo����قǗe�ՂȋȂł͂Ȃ��A�ƌ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB�ł��A���̖����I�ȉ̏����A���f�A�ɑR���錳�v�̕��͋C���o���̂ɂ͗ǂ������悤�Ɏv���܂����B

�@��Ԓm�o�̍����A���R�R���̎����A�є��q�q�̃N���I�T�ɂ��Ă����ꂼ��A������^����������Ɖ̂��グ�A���h�ȉ̏��ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@�X�ɁA�J�E���^�[�e�m�[���̜\�Ӓ��j�B���ɗǂ������ł��B����̉̎�̒��ŁA���͈�ԋC�ɓ���܂����B�������ŁA���肵����������A�͋���������܂����B���ʂȂ�A���g���̎肪�̂��̂ł��傤���A�\�ӂ��̂������䂦�ɕ��m�̊��D���l�ɂȂ��Ă���A���̌��h�����܂߂āA�̕��͋C���ǂ��o�Ă����Ǝv���܂��B

�@�ȏ�̉̎�w�A�]�����K���A�A���T���u���������ė����̂ł��傤�ˁB���X�͂̂�����X���A�\�����K���đ̒��������ēo�ꂵ�����䂦�ɁA��Ȃł����Ă����ꂾ���̉̏����o�����̂��낤�Ǝv���܂��B�I�y�����㉉����Ȃ�A�\���ȗ��K���~�����A�Ɠ�����O�̂��Ƃ������Ă��܂��܂����B

�@����ɕt����ǔ������B�����͂Ȃ�����ǂ��̎�w�قǂ͊撣���Ă��Ȃ����������ł��B�I�[�P�X�g���͍���14�^�ŁA�NJy��͕���̗����ɐ݂���ꂽ���d�ʼn��t���܂��B���ꂾ���ɉ��̃o�����X���l�����̂ł��傤�B�I�[�P�X�g���s�b�g�̒���A�I�[�P�X�g���̉����悭�ʂ�܂����B�Ȏ��̂̉��y�I���������邩�Ǝv���̂ł����A�I�[�P�X�g�����d�v�ł��邱�Ƃ��悭������܂����B�ɂ��ނ炭�́A�̎�w�قǗ��K���Ă��Ȃ����������ŁA����ꂵ���Ƃ���͂���Ȃ�ɂ���܂����B����ł��A�ׂ������t����t����A�����Ď����ȉ������t���Ȃ�������Ȃ��A���i�ƈႤ���Ƃ�v������Ă����ł�����A���̈Ӗ��ł͊撣�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���엳��̎w���͂ƂĂ��悩�����Ǝv���܂��B���ʑ�ɒu����Ă��鑍���̑傫���͐V������Ɛ\���グ�Ă��悢�قǂŁA�����S���R���g���[������킯�ł�����A�\���ɂ����g�������Ď��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���A���M�ɖ������w���Ԃ�ő�ϗǂ������Ǝv���܂��B���h�ł����B

�@�ђ˗㐶�̉��o���C�^���E�O���b�V�̃V�b�N�Ȕ��p�Ƒ��ւ��ĂȂ��Ȃ����\�B����̎O���̈�ɃI�[�P�X�g��������Ă���A��r�I�����Ƃ���ł̓����ɂȂ�킯�ł����A���̋���������������̕���@�\��ϋɓI�Ɋ��p���Ȃ���A�������Ă����܂����B

�@�ȏ�A���{�����̌���I�y���A�����\���グ��A�ŏ��͂Ƃ����ɂ��������̂ł����A�r�����特�y�Ɉ������܂�A�㔼�́A���f�A�̕��Q��ޏ��̐S��ɑ����đ傢�Ɋy���ނ��Ƃ��ł��܂����B����A�Nj��A�̎�w�ɁABravi��S����\���グ�܂��B

�u���f�A�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2012�N11��18��

���ꗿ�FC��6000�~�@2F6��43��

��22��_�ސ�I�y���t�F�X�e�B�o��'12�@��Q��

��ÁFNPO�@�l���l�V�e�B�I�y��

�I�y��2���@�����t������i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�h���E�W�����@���j�v�iDon Giovanni)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�_�ސ쌧���z�[����z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �R���@��j |  |

| �nj��y | �F | �_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | �����@�e�q�@ | |

| ���@�� | �F | ���l�V�e�B�I�y�������c | |

| �����w�� | �F | �N���@�L��/�����@��t | |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | |

| ���@�u | �F | �r�c�@�� | |

| �߁@�� | �F | ���쎛�@���b | |

| �Ɓ@�� | �F | �R�{�@�p�� | |

| ����ē� | �F | ���c�@���� | |

| ���@�� | �F | ���V�@���q/�_�ސ�I�y���t�F�X�e�B�o�����s�ψ��� |

�o�@��

| �h���E�W�����@���j | �F | �����@�G�� |

| �R�m�� | �F | ���V�@�� |

| ���|���b�� | �F | �ĎR�@���� |

| �h���i�E�A���i | �F | �|�c�@�^���q |

| �h���E�I�b�^�[���B�I | �F | ���B�@���l |

| �h���i�E�G�����B�[�� | �F | �a��@�����q |

| �}�[�b�g | �F | ���R�@�o |

| �c�F�����[�i | �F | �ѓc�@��� |

���@�z

��z�[���̓��-��22��_�ސ�I�y���t�F�X�e�B�o��'12��2��@���l�V�e�B�I�y���u�h���E�W�����@���j�v��

�@�_�ސ쌧���z�[���́A�Â����y�z�[���̒��ł́A����������فANHK�z�[���Ƌ��ɁA���{�̃I�y���V�[������������Ă�����^�z�[���ł��B���e�l��2300�l�]��B���ǂ��A�G�X�J���[�^�[���G�����F�[�^�[������܂��A�Ԍ��̍L������́A�q�Ȃ��猩�₷���A���͌��\�C�ɓ����Ă���z�[���ł��B�B�A�ɂ��ނ炭�́A���ʂȉ����v������Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA�K�Ȕ������u����Ȃ��ƁA���������Ă��܂����ƁB����̉��t�́A���̈������o�Ă��܂����悤�Ɏv���܂��B

�@�ܘ_�w���҂̎R����j�́A���̃z�[���̓������ӎ����Ă��A�t���I�[�P�X�g�����I�P�s�b�g�ɓ���ė��܂����B��1���@�C�I������12�{��12�^�̃I�[�P�X�g���́A���[�c�@���g�̃I�y�����㉉����ɂ́A����Ґ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�_�ސ쌧���z�[���̑傫�����l����A�����đ傫�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�R���͂��̉��ŁA�I�[�P�X�g�����r�I�������ƃh���C�����܂����B���т��т����I�[�Z���e�B�b�N�ȃ��[�c�@���g�ƌ������́A�����ƑבR�Ƃ����ꐢ��O�̃��}���e�B�b�N�ȃ��[�c�@���g�ɒʂ��镔�������鉉�t�ł����B���̐[�����t�������Ƃ������܂��B

�@�������A�̎�w�́A���̃z�[���̍L���ƃI�[�P�X�g���̉��̐[�����\���ɐ�������Ă��Ȃ������A�ƌ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B�����Ƃ͂�����\���グ��A�������̍L���ƃI�[�P�X�g���̉��ɕ����Ă����B�c�O�Ȃ���A2300�l�K�͂̃z�[���̋�Ԃ������Ղ�Ɩ����������̐����Ȃ������قƂ�ǂł����B

�@�ܘ_��O�����܂��B���|���b�����̎ĎR����B���̕������͉��̍L���ɐ��������Ă��܂���ł����B���Ăȃt���[�W���O�Ɛ��̑傫���ŁA�A���T���u���ł��I�[�P�X�g���̉��ɖ��v���邱�ƂȂ��A���݂��咣���Ă��܂��B�܂��A�ނ̓u�b�t�H���̓��ӂȕ��ł����A���̃I���I�����������⏬�S�҂Ԃ�͐��Ƀ��|���b���ƌ��������Ȃ��A��ϊy�����������Ƃ��ł��܂����BBravo�ł��B

�@�ĎR�ȊO�́A�F���ʂɕs�����c��܂����B�ꐡ�s�A�m�ʼn̂��Ɛ�����������̂͂��������܂���B�_�ސ쌧���z�[���͏�L�̒ʂ�A�K�Ȕ�����u���Ȃ��Ɖ��������Ă��܂��̂ł����A�����h��̉��o�A�r�c�ǂ̑��u�́A�O�p�`�̑�䒆�S�����ɒu�����ʂ̒��ۓI�ȕ���Ƃ��A������������̂��Ȃ��̂ŁA�̎肽���ɂƂ��Ă͐h���̂�������܂��A�����������o�̒��ł���������Ɛ���͂��邾���̐g�̔\�͂������Ăق����Ƃ���ł��B

�@�����G���̃h���E�W�����@���j�́A�������������Ŗʔ����Ǝv���܂����B�����C����Ă��āA�@���ɂ��h���E�W�����@���j�ƌ��������������܂��B�[�����[�i��U���U�f�̓�d���ł���Ƃ��A�h���E�W�����@���j�̃Z���i�[�h�́A���̋C��������͋C���ʔ����Ǝv���܂����B����ŁA�f���[�j�b�V���ȕ����͕�����Ȃ��B�����������Ƀp���[������A�C����������ƈ����I�ȕ����̑Δ䂪���m�ɏo���ėǂ��������낤�ɁA�Ǝv���܂����B

�@�|�c�^���q�̃h���i�E�A���i�B�����ׂ��ł��B��������̂��Ă���͕̂�����̂ł����A�v���}�E�h���i�̐��C���������ė��Ȃ��̂ł��B23�Ȗڂ̑�A���A�u�������Ⴂ�܂��B���͋M���̂��́v�Ȃǂ́A��������Ɖ̂��Ă��ĂƂĂ��D�������Ă�̂ł����A�������オ��Ȃ��B�����Ə�������ꂾ������ǂ�ȕ��ɒ�������̂�����A�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�@�a���q�̃h���i�E�G�����B���������ׂ��Ƃ����_�ł͕ς�肪����܂���B�h���i�E�G�����B���͂����Ƃ����Ɗ���\�����L���ɉ̂��Ȃ��ƁA�h���E�W�����@���j�Ɋ��Ă�ꂽ���̔߂��݂��\���ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�̂𐳂����̂��Ƃ������C���̓N���A���Ă���̂ł��傤���A�����ŗ��܂��Ă������́A�����肪�������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���B���l�̃h���E�I�b�^�[���B�I�B�e�m�[���E�����R�E���W�F�[���̐����@���ɂ��h���E�I�b�^�[���B�I�炵�����ŗǂ������Ǝv���܂��B�����������̂ŁA21�Ȗڂ̃A���A�u���̗��l���Ԃ߂āv�Ȃǂ́A�ƂĂ��������͋C�ł��B�������A���̕��������ׂ��Ƃ����_�ł͑��̕��Ɠ��l�ŁA�̂�����������܂�Ȃ�����������܂��B�����Ɛ��̖��x���~�����Ƃ���ł��B�Ȃ��A�o��̏d���ł͉�������⋶���Ă���ȂǁA�ׂ��������̓_�ʼn��ӏ����C�ɂȂ�Ƃ��낪����܂����B

�@�ѓc��Ẵ[�����[�i�A���R�o�̃}�[�b�g�̗��l���m�͂ǂ�����s���ł��B�����ׂ��̂͑��̕��Ɠ��l�ł����A�̂Ƃ��Ă̈���x�����̖ʁX���Ⴂ�ł��B�u�Ԃ��Ă�A�}�[�b�g�v���u�̉́v�������ƃs���Ƃ������Ōy�₩�Ɍ��߂ė~�����Ǝv���܂��B�܂��}�[�b�g���ቹ�̈���������ŁA�����������Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��A�Ǝv���܂����B

�@���V���̋R�m���B���V���N�Ƃ����ȁA�ƌ��������ł��B�t�B�i�[���́u�h���E�W�����@���j�v�ƌĂт�����Ƃ���ŁA�������Ă��܂��̂͂��������܂���B

�@�ȏ�A���̃����o�[�A���̉��o�ł́A�_�ސ쌧���z�[���͍L�������ȁA�Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B�_�ސ쌧���z�[���̔����ʂ̋K�͂̏��������̂悢�z�[�����g���A�����Ƃ����Ɗy���߂��ɈႢ����܂���B�����v���ƁA�c�O�ł��B

�u�h���E�W�����@���j�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N11��20��

���ꗿ�FC�ȁA6615�~�@4�K2��31�ԁ@

��ÁF�V��������

�I�y��3���@�����t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu�g�X�J�v�iTosca�j

����F���B�N�g���A���E�T���h�D

��{�F�W���[�b�y�E�W���R�[�U�^���C�[�W�E�C���b�J

���@�V��������I�y������

�w�@��

�F

���K�@���T

�@

�@

�nj��y

�F

�����t�B���n�[���j�[�����y�c

���@��

�F

�V�������ꍇ���c

�����w��

�F

�O�V�@�m�j

���������@

�F�@

TOKYO�@FM���N�����c�@

���������w���@

�F�@

������@�x��A�ĉ��@�b�q�A����@���b�q�@

���@�o

�F

�A���g�l�b���E�}�_�E���f�B�A�c

���@�p

�F

����@����

�߁@���@

�F�@

�s�G�[���E���`�A�[�m�E�J���@�b���b�e�B�@

�Ɓ@��

�F

�����@�N�v

�ĉ����o

�F

�c���@���q

���y�w�b�h�R�[�`

�F

��@�G

����ē�

�F

�ē��@����

�o����

| �g�X�J | �F | �m���}�E�t�@���e�B�[�j |

| �J���@���h�b�V | �F | �T�C�����E�I�j�[�� |

| �X�J���s�A | �F | �Z���q�����E�R�[ |

| �A���W�F���b�e�B | �F | �J�@�F�� |

| �X�|���b�^ | �F | ���Y�@�� |

| �V�������[�l | �F | ��@�Ύ� |

| ���� | �F | �u���@���F |

| �Ŏ� | �F | �����@���i |

| �r���� | �F | �O��@�ˎq |

���@�z�@�v���}�E�h���i�̑��݊�-�V��������u�g�X�J�v��

�@�m���}�E�t�@���e�B�[�j�͐痼���҂ł��B�Ⴆ�A�u�g�X�J�v��ŁA�X�J���s�A���E������A�ʍs������ɂ������̕\��A��͂�A���̊���́A�v���}�E�h���i�Ȃ�ł́A�ƌ����C�����܂��B���̑��݊��������Ă���A�������Ă�������Ă��܂��A�Ƃ�������������܂��B�������Ȃ���A���̉��Z�͂����āA�f�̉��y�̗͗ʂ��������鎞�A����̃t�@���e�B�[�j�́A���Ăقǂ̖��͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B

�@�Ƃɂ����������d���B���X���������y�X�Ɖ̂��^�C�v�̃\�v���m�ł͂���܂��A�ꐡ�����Ƃ���ʼn����������ċC�����������ł��B�u�̂ɐ����A���ɐ����v�ł���A�r���̉����ςȂƂ��낪����܂����B��3���̃J���@���h�b�V�Ƃ̃f���G�b�g�́A�I�[�P�X�g���������Ȃ�A�A�J�y���̃f���G�b�g�ł����A�t�@���e�B�[�j�̉������������ăn����Ȃ��B�܂��A�Ⴂ�̎�ł���ȉ̂��̂�����A�O��I�ɋɕ]����܂����A��v���}�ł���A���̑��݊��䂦��Brava�����Ă��܂��B�u�ȂA�ς��ȁv�A�Ǝv���Ă��܂��܂����B

�@����J���@���h�b�V�ƃX�J���s�A�́A���ɃX�e���I�^�C�v�̃J���@���h�b�V�ƃX�J���s�A�ł������A�����炱���ǂ��Ǝv���܂����B

�@�T�C�����E�I�j�[���́A�����ł̃A�N�[�g�ŁA�u�h�b�R�C�V���v�ƌ��������ŁA��u���߂�����Ă��獂�����o����k���B���̃M�A�̐�ւ��͂����Ɗ��炩�ɍs���ė~�����Ǝv���܂������A�s��������̍����̐L�тƗ͋����͖��͓I�Ȃ��̂ł����B�u���Ȃ钲�a�v���ǂ������ł����A�u���͌���ʁv�����h�B�B�A���́u���͌���ʁv�̐⏥�̌�A�w���҂̓I�[�P�X�g�����~�߂��A�����Ⴆ�Ȃ������̂́A�S�c��ł��傤�B

�@�Z���q�����E�R�[�̃X�J���s�A�B��������܂Œ������X�J���s�A�̒��ŁA��ԑ��X�����X�J���s�A�ł����B�X�J���s�A�́A����Ă��邱�Ƃ͎c�s�ŊO���ł����A�ꐡk�N�[���ȃo���g�����̂��ƁA�J���@���h�b�V�������͓I�ȃX�J���s�A�����`����Ă��܂��܂��B���������X�J���s�A�����͂���܂ʼn��l�������Ă��܂����B�������A����̃X�J���s�A�A�����ڂ������ł����A�ׂ����������A�@���ɂ������ƌ��������ŁA�����ł���Ƃ��낪�Ȃ��̂��f���炵���Ǝv���܂����B�̂͂�������̂��Ă���̂ɁA�����܂ň���I�ȃX�J���s�A������ꂽ�ƌ������ƂŁA�S����Bravo�������グ�܂��B

�@�e��w�ł́A�u�����F�̓���A�A���W�F���b�e�B�̒J�F�����悭�A���Y���̃X�|���b�^�A���Ύ��̃V�������[�l�����x���̂��Ă�������������āA���S���Ē�������̂ł����B

�@���K���T�̉��y�Â���́A�����݂��ނ悤�ȍU�߂悹���ŁA�u�g�X�J�v�Ƃ�����i�̎��{���I�ȕi�̖��������Ԃ肾���Ă��܂����B�f���i�[�~�N��厖�ɂ��A���I�ȕ����̓I�[�P�X�g�����v��������炵�A�Â��ȕ����͂���Ȃ�ɁA�Ƃ������t�ŁA���͂Ȃ��Ȃ������Ǝv�����̂ł����A�����܂ŕi�̖������t�����ׂ��ł͂Ȃ��ƍl�����������炵���̂��A�J�[�e���R�[���ł͋����u�[�����Ă��܂����B

�@����́A�V���ʼn��x�߂̓o��ɂȂ�̂ł��傤���A�T�^�I�ȋ�ۉ��̕���ł���A�}�_�E���f�B�A�c�̂��́B���̕���A���͍D���ł��B�g�X�J�̂悤�Ȃ����郔�F���Y���̍�i�́A���o�ɋÂ���A���������I�[�\�h�b�N�X�ȕ��䂪���ƌ����Ă��f�G���ȂƎv���܂��B

![]()

�ӏܓ��F2012�N11��23��

���ꗿ�FC��7000�~�@2FG6��43��

NISSAY OPERA2012

��������J��50���N�L�O

��ÁF��������

�I�y��4���@�����t������i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌����v�iLe Nozze di Figaro)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F��������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �L��@�~�� |  |

| �nj��y | �F | �V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | ���ˁ@�m�q�@ | |

| ���@�� | �F | C.���B���b�W�V���K�[�Y | |

| �����w�� | �F | �c���@�M�� | |

| ���@�o | �F | �����@�F | |

| ���@�p | �F | ���R�@�� | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �g�{�@�L�P�q | |

| �h���}�g�D���N | �F | �����@�o | |

| ����ē� | �F | �K��@�_�i |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | �F | �����@�� |

| ���ݕv�l | �F | �k���@�ڔ� |

| �t�B�K�� | �F | �܉́@�G�� |

| �X�U���i | �F | ��i�@�z�q |

| �P���r�[�m | �F | ��J�@�R�� |

| �}���`�F���[�i | �F | �I�с@���q |

| �o���g�� | �F | ��ˁ@���� |

| �h���E�o�W���I | �F | �n��@�� |

| �h���E�N���c�B�I | �F | ���c�@��� |

| �A���g�[�j�I | �F | ���V�@���� |

| �o���o���[�i | �F | ���{�@���q |

| ��l�̔_���̖� | �F |

�㓡�@�^��/�����@�É� |

���@�z

�f���炵�����o-NISSAY OPERA2012�u�t�B�K���̌����v��

�@�u�t�B�K���̌����v�͌���@��̑����I�y���ŁA����܂ŁA�V��������A���������A�����̌��c�A�Ƃ��������W���[�ȃv���_�N�V��������A�����쉹�y��w�A�������y��w�A�������y��w�Ƃ�������w�̃v���_�N�V�����A���g���|���^���̌����A�E�B�[�������̌���Ƃ������C�O�̂��̂܂Ő��������̂��̂����Ă���܂��B���o�����R�R���̃I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂���A�V��������̃z���L�̉��o�̂悤�ɒ��ۓI�ł͂��邯��ǂ��A��i�̖{�����Ղ������o�܂ŗl�X�ł��B�������Ȃ���A����̐����F�̉��o�قǁA�u�t�B�K���̌����v�Ƃ�����i�̎��{���I�Ȗʔ����ɓ����������o�͏��߂Ă��Ǝv���܂��B�Ƃɂ��������̉��o��Bravissimo��\���グ�܂��B

�@�����̕���́A�����錻��ւ̒u���������o�ł��B�X�U���i�̓��C�h���𒅂ēo�ꂵ�܂����A�t�B�K���́A�����┯�ɂ��ă��[�[���g�Ōł߂��p���N���b�N�ł���肻���ȕ��́B�P���r�[�m�ƃo���o���[�i�͒j���̍��Z���ŁA�����̉�������Đ����𒅂ēo��Ƃ�������B���������ނ炪�A�O�K���Ẳ��~�̒��ʼn̏������Z���܂��B���̉��~�͉����猩����̂ŁA�ǂ��ʼn�������Ă���̂�����ڗđR�ł��B�X�ɂ́A�\��̃o�W���I�́Ai-Pad�������ēo�ꂵ�A�ׂ̂��Ȃ��ɓ�����B�e���āA���̓���́A3�K�̔��݂̕����ɉf���o����܂��B�܂�A���ʓI�Ȏ��_�ŕ����������d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B

�@�Ⴆ�A���ݕv�l�̕����͓�K�ɂ����āA�ߏ֕����ƕv�l�̐Q���Ƌ��Ԃƃo���R�j�[���t���Ă��܂��B��̔��ݕv�l�ƃX�U���i�Ƃ��P���r�[�m�����������Ă���ƁA���݂������Ă����ʂł́A�ߏ֕����ɉB�ꂽ�P���r�[�m�̕s���ȗl�q���A���ݕv�l�̕����Ō��������Ă��锌�ݕv�Ȃ����������Ă���ׂŔ@���Ɏ�����܂��B�����āA�X�U���i�ɏ����o���ꂽ�P���r�[�m�͖{���ɓ�K�̃o���R�j�[�����э~��i�ܘ_��둤�ɔ�т���A���n�̏u�Ԃ͌����Ȃ��̂ł����j�A�����ɒ�𑖂��ē�����l�q�������܂��B

�@�v����ɁA����ɒu�����������o�Ȃ���A�I�y���̒��ɕ`���ꂽ�V�[�����������o�I�ɂ������茩���悤�Ƃ������o�ƌ����ėǂ��̂ł��傤�B�u�t�B�K���̌����v�͂����܂ł��Ȃ��A�Z�N�n���Ńp���n���̃h���}�ł����A���̃Z�N�n���̕���������������܂���B���݂͐Ԃ��K�E���œo�ꂵ�A�X�U���i�������|�����Ƃ��܂����A�t�B�K���ƃX�U���i�A�P���r�[�m�ƃo���o���[�i�̗��l���m�����𗧂ĂăL�X������ȂǁA���B�I�ȕ\���������炱����Ɍ����܂����B

�@����ŁA�u�t�B�K���̌����v�����{���ł���A�����̌��Ђւ̕��h�ƕ���ւ̋����A������܂��A��������Ǝ�����Ă��܂����B��ꖋ�A��ł́A���ꂼ��̕����́A�N�����̏��E���Z���鎞�ȊO�́A���[���X�N���[���ŕ������B����Ă��܂��B�܂�A�K�v�ɉ����ĕ����������B�Ƃ��낪�A��O���ɂȂ�ƁA�S�Ă̕����͂�������ϋq�̖ڂɎN����A���̏�ɒu���ꂽ������́A�K�v�Œ���ɍi�荞�܂�܂��B���ꂪ��4���ɂȂ�ƁA���̉��~�͏��ƒ������̂ނ��o���\���ƂȂ�A�����S�̂�����ɂȂ�Ƃ����d�g�݂ł��ˁB�����������A�������ɁA�����̌��Ђւ̕��h�ƕ���ւ̋����������邱�Ƃɐ������Ă��܂����B

�@���o�قlj��y�͕K�������P���Ă͂��܂���ł������A�����ɗ��h�Ȃ��̂ł����B�܂��́A�L��~��̉��y�Â��肪�ǂ��B�I�y���̉��y�͉����d��A�ƌ�������̎w���Ɖ��y�Â���Ɏ��͋������o���܂����B�L��Ƃ����w���҂́A���̍�i�̎��P�����X�g���[�g�Ȑ���Ō�����̂����ӂȕ��ŁA���ꂪ���ڂɏo�邱�Ƃ�����̂ł����A����͍�i�ւ̈���A�ǂ������ɏo�������ł��B�͋����A����S�̂����悤�Ƃ���ӎv�́A�q�Ȃ���������������A���y�̎J�����̌������A�����A�X�s�[�h���������āA�������Ȃ��炱�����Ƃ����Ƃ��̃^���̂Ƃ���ȂǂɁA���S�������܂����B�ܘ_����ɓI�m�ɔ������Ă����I�[�P�X�g���������Ȃ��̂ł����B

�@�̎�w�ł́A�����Ƃ����X�U���i����������i�z�q�����Q�ɂ����B�V���[�v�ȃX�U���i�ŁA���Z�E�̏����܂߁A�łĂ����悤�ȑΉ����X�}�[�g�őf�G���Ǝv���܂��B�̏������肵�Ă���Ƃ��낪�����ł����A�P���r�[�m�ɏ���������Ƃ���12�Ԃ̃A���A��A�t�B�i�[���̃A���A����������̂��Ă��܂������A��1���̃}���`�F���[�i�Ƃ̓�d����u�莆�̓�d���v���ǂ������ł��BBrava�ł��B

�@�܉͍G���̃t�B�K�������h�B���邩��Ɂu���̐��v�Ƃ��������������̂ł����A���݂ɑ���R�S�̏o���������̐��ۂ��āA�悢�Ǝv���܂����B�u�x�肽����v�A�u������Ԃ܂����A���̒��X�v�����h�ȉ̂ł����B

�@�������̔��݂��G��B���ɑ�O���̃A���A�̃��@���A���e�͌����B���͂��̃��@���A���e���̂���̂����̂͑������߂Ăł�����ǂ��A�̎�̗͗ʂ��悭�������̂ɂȂ�܂����B����ȊO�̕������A���݂̂���炵�����悭�����ĂƂĂ��ǂ������Ǝv���܂��B

�@����A����������͖̂k���ڔ��̔��ݕv�l�B�o��̃A���A�͍������L�т��A��O���̃A���A���O���͐�������Ȃ������ł����B�㔼�͎��������܂������B�����A���Z�̕����͂Ȃ��Ȃ����͓I�ŁA�\���I�Ȕ��ݕv�l�������Ă����Ǝv���܂��B

�@�P���r�[�m�́A�ŏ��A�i�E���X����Ă����V���Ďq�����J�R���֕ύX�B��J�́A���]�Ƃ��Ă͍������ŁA���炵���P���r�[�m�������܂����B����̃P���r�[�m�́A��q�̒ʂ�A�ʏ�͌����Ȃ������ł����Z���v�������̂ő�ς������Ǝv���܂����A�Ⴓ�ʼn����������������܂��B

�@�e��w�́A��4���̃A���A�ȊO�̂��������]�肠��܂��A�o�W���I�̑��݊������Q�ł��B�O���́Ai-Pad�Ŏ����đ�����p���A�s�G���̂悤�ȈߏւƂ����ւ��āA�Ƃɂ����ʔ����B�o���g���ƃ}���`�F���[�i�͂����Ƒ��݊��������Ă��悢�Ǝv���܂������A���ۂ͂��قǂł����炸�B�������Ȃ���A�I�ѕ��q�̃}���`�F���[�i�́A��4���̃A���A�u���R�r�͖ĎR�r�����߁v�ɉ����āA�����I�ȉ̏����I���Ă悩�����ł��B���̑��A�N���c�B�I��A���g�j�I���ߏւ╵�͋C�ő��݊��������Ă��܂����B

�@�S�̓I�ɂ́A���o�̎Ⴓ�Ɖ̎�̎Ⴓ�����������Ɍ��т��āA�o���L�x�ȍL��~��A�V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c�̉��̏�ɏ�肭����������̉��t�ł����B�u�t�B�K���̌����v�ł��ꂾ���y���߂��̂͏��߂Ă�������܂���B�喞���ł����B

�u�t�B�K���̌����vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2012�N12��1��

���ꗿ�FD��2945�~�@3F1��34��

NHK�����y�c��1742�������t��

��ÁFNHK�����y�c

�I�y��3���@�����t������i�t�����X��j�㉉/���t��`��

�X�g�����B���X�L�[��ȁu����E�O�C�X�v�iLe rossigonal)

����F�A���f���Z��

��{�F�C�S�[���E�X�g�����B���X�L�[/�X�e�t�@���E�~�g�D�\�t

�I�y��3���@�����t������i�t�����X��j�㉉/���t��`��

�����F����ȁu�q���Ɩ��@�v�iLenfant et les sortilèges)

��{�F�R���b�g

���FNHK�z�[��

�X�^�b�t�E�L���X�g�E���z��������

![]()

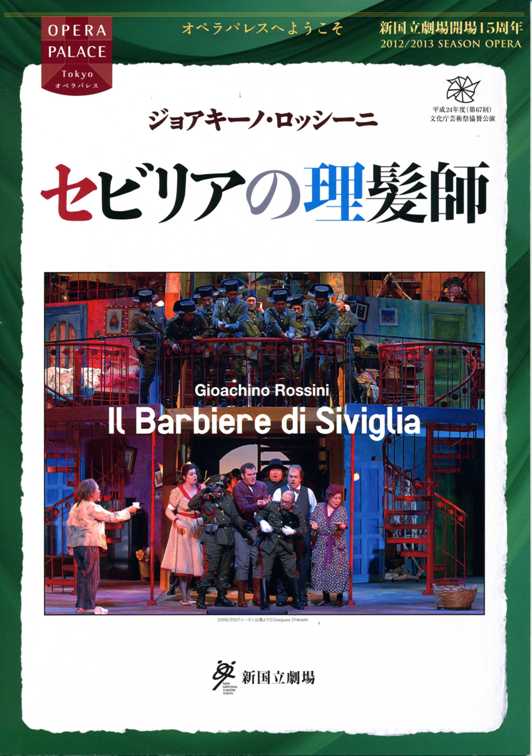

�ӏܓ��F2012�N12��6��

���ꗿ�FC�ȁ@5670�~�@3F�@2��4��

����24�N�x�i��67��j�������|�p�Ջ��^����

��ÁF�V��������

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���b�V�[�j��ȁu�Z�r���A�̗����t��iIl barbiere di Seviglia)

��{�F�`�F�[�U���E�X�e���r�[�j

���@�V��������E�I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �J�����E�����^�i�[�� |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �y���@���� | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | ���[�[�t�E�d. �P�b�v�����K�[ | |

| ���p�E�ߑ� | �F | �n�C�h�����E�V�������c�@�[ | |

| �Ɓ@�� | �F | ���@���I | |

| �ĉ����o | �F | �A���Q���E�V�����@�C�K�[ | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G | |

| ����ē� | �F | �ē��@���� |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | �F | ���V�A�m�E�|�e���� |

| ���W�[�i | �F | ���N�T�[�i�E�R���X�^���e�B�l�X�N |

| �o���g�� | �F | �u���[�{�E�v���e�B�R |

| �t�B�K�� | �F | �_���{�[���E�C�F�j�X |

| �h���E�o�W���I | �F | �ȉ��@�G�a |

| �x���^ | �F | �^�c�@���q |

| �t�B�I���b�� | �F | ���@�M�u |

| ���� | �F | �ؔ��@��u |

| �A���u���[�W�I | �F | ��@�a�F |

���@�z

����d-�V��������u�Z�r���A�̗����t�v��

�@�v�X�Ɂu�Z�r���A�̗����t�v���Ă���ς薼�삾�ȁA�ƍĊm�F���܂����B���́A��ꖋ�̃t�B�i�[�������ɍD���Ȃ̂ł����A���̃X�g���b�^�͉��x�����Ă��y�����B

�@���āA�t�B�i�[���̏d���́A�x���^����Ԃ̍��������킯�ł����A�^�c���q�A�撣���Ă��܂����B�{���Ƀ��]�������ł��ڂɂ�������ł����A�������ǂ������āA��ɔ����Ă����������ƂĂ��f�G�ł��B��̃V�[�x�b�g�E�A���A���A�ܘ_���\�ł����A����ȏ�ɂ��̃t�B�i�[���̏d���Ɏ��͋����䂩��܂����B

�@�o���҂ő��݊��̋����̂́A��͂艽�ƌ����Ă��v���e�B�R�̃o���g���ł��B�o���g���́A�v���e�B�R�̂悤�Ɋј\��������̕����A���Ă��Ċy�����ł��ˁB�v���e�B�R�͌����ڂ��o�b�\�E�u�b�t�H�ł����A�̂����Z�����Ƀu�b�t�H�ł��B���C���悢�W���[�N�����݂Ȃ���A�����l�͗����Ǝv���܂��B�ނ̐��́A���͍����̋��������̃o���g���Ńu�b�t�H�����ł͂Ȃ��悤�ɂ��v���̂ł����A���̓����Ɖ��Z�A�芵�ꂽ�̏����A����ς萦���Ǝv���܂��B��ꖋ�̃A���A�u���̂悤�Ȉ�҂ɂ́v�A�㔼�����ɓƒd��ł����B

�@�ȉ��G�a�̃o�W���I���Ȃ��Ȃ����\�B��́u�A���͂��敗�̂悤�Ɂv�͎�Ȃꂽ�̏��ł悩�����̂ł����A����ȊO�ɂ��o�W���I�̏����}�I���͋C���悭�o���Ă���A��̃t�B�i�[���ɂ�������a�����l�q�Ȃǂ��ƂĂ��f�G���Ǝv���܂����B

�@���̂悤�ɑf�G�ȕ�������������̂�����ǂ��A���A�S�̂ł݂��ꍇ�A���ʔj�]���������킯�ł͂Ȃ��̂�����ǂ��A���������Ȃ����t�ł����B

�@�܂��́A�A���}���B�[���@���݂���͂ł��B�|�e�����Ƃ����e�m�[���A�m���ɐ����y���A���b�V�[�j�e�m�[���Ƃ��ẴZ���X����������Ǝv���܂����B�Y��ȋ����ł����A���͓I���Ǝv���܂��B�`���́u��͔��݁v���M�^�[�������ẴZ���i�[�h���f�G�Ȃ̂ł����A�͋������Ȃ��B�Y�킾�Ƃ͎v���܂����A���ꂾ���ŏI����Ă��܂��B�������������n�������āA�y�����Ɨ͋�������������悤�ł�������Ɩ��͓I�ɂȂ����悤�Ɏv���܂����B

�@�����ЂƂA�|�e�����ɂ��ċC�ɓ���Ȃ��̂́A�̑�A���A�u�����t�炤�̂��~�߂�v���J�b�g�������ƁB���̋Ȃ���Ȓ��̓�ȂŁA�J�b�g�����̂����ʂ������A�Ƃ͌������̂́A���b�V�[�j�E���l�T���X�ȍ~�̂��̂������Ă��Ă��܂��B�Ⴆ�A�W���N�[�U�Ȃǂ͌y�X�Ɖ̂��B�������Ȃ���A�|�e�����A�����ʼn̂����M���Ȃ������̂ł��傤���A�Ƃɂ����̂��܂���ł����B

�@�u�Z�r���A�̗����t�v�͖ܘ_����Ȃ̂ł����A�\���I�ɂ͈ꖋ�ɔ�ׂ�Ɠ��m���Ɏア�B���͓I�ȃA���A�����܂�Ȃ��ł����A�d�����������āA�͂�����\���グ����܂�p�b�Ƃ��Ȃ��B�����߂�̂��A���݂̑�A���A�Ȃ킯�ł��B���ꂪ���邩�Ȃ����ŁA�̕��͋C��������ƕς��܂��B���ꂾ���Ɏ��Ƃ��Ă͉̂��ė~�����B����J�b�g���ꂽ���ƂŁA���̃|�e�����̕]���͊m���ɉ�����܂����B

�@�R���X�^���e�B�l�X�N�̃��W�[�i�B�����Ȃ������Ǝv���܂��B�`���[�~���O���Ǝv���܂����B�������Ȃ���A����s���Ƃ��Ȃ��B�u���̉̐��́v�Ȃǂ́A��������̂��Ă���̂ł����A���������Ȃ����������܂��B�������������n���������āA�������ƌ����Ƃ���ł͎��ڂ��W�߂�H�v�������Ă��悢�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂����B

�@�C�F�j�X�̃t�B�K���B���h�Ȑ��̎�����ł����A�����̂��Q�ĉ߂��̊��������܂��B�����p�b�Z�[�W�����������e�k�[�g�ʼn̂�ꂽ�����Ŋ������ς��Ǝv���̂ł����A�ȂA�ꐡ�o�^�o�^�Ɖ̂��Ƃ��낪�����āA���������������Ăق����Ǝv���܂����B�܂��O����v���Ă���̂ł����A���̐V��������̂����Ճ����K�[�̉��o�ɂ�����t�B�K���́A�ǂ����i���Ȃ��B�t�B�K���͌y���ł͂����Ăق����ł����A�r�X�����͂����Ăق����Ȃ��̂ł��B�������Ȃ���A�ǂ����r���ۂ��B���ꂪ���������}�C���h�ɂȂ邾���ŁA�����Ƃ����Ɗ������ς��悤�ȋC�����܂��B

�@�����^�i�[��/�����t�B���̉��t�����h�ł����B

�@�ȏケ�����Ă݂�ƁA�݂�Ȉ����Ȃ��ł��B�悭�܂Ƃ܂��Ă����Ǝv���܂��B�������Ȃ���A���ɂ͕�����Ȃ��B�A���}���B�[���@���݂ɂ͂������������n�������āA��̑�A���A�ɒ��킵�ė~�����ł����A���W�[�i�́A���������R�P�e�B�b�V���ł����ė~�������A�t�B�K���͂����������J�ɉ̂��ė~�������B�F�͂��ȕω������������ő喞���̉��t�ɂȂ����悤�ȋC�����܂��B���̎���d�̍����A���ǂ������̌����ł��B

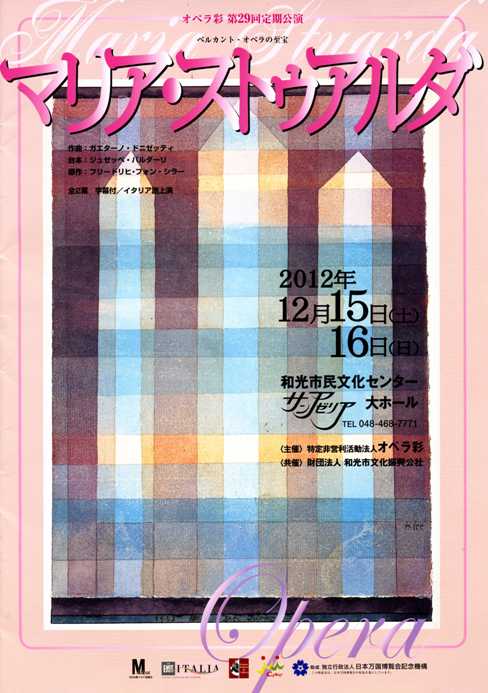

![]() �ӏܓ��F2012�N12��15��

�ӏܓ��F2012�N12��15��

���ꗿ�FC��5000�~�@2FLB5��4��

�I�y���� ��29��������

��ÁF�����c�������@�l �I�y����

�I�y��2���@�����t������i�C�^���A��j�㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu�}���A�E�X�g�D�A���_�v�iMaria Stuarda)

��{�F�W���[�b�y�E�o���_�[��

���F�a���s�������Z���^�[�u�T���E�A�[���A�v��z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���B�[�g�E�N�������e |  |

| �nj��y | �F | �A���T���u���� | |

| ���@�� | �F | �I�y���ʍ����c | |

| �����w�� | �F | �ϕĒn�@�p�� | |

| ���@�o | �F | ����@���� | |

| ���@�p | �F | ���@���m�q | |

| �߁@�� | �F | ����@�S���q | |

| �Ɓ@�� | �F | ��{�@�`�� | |

| ����ē� | �F | �]���@�N�F | |

| �v���f���[�T�[ | �F | �a�c�^�J�q |

�o�@��

| �}���A�E�X�g�D�A���_ | �F | �o��@����q |

| �G���U�x�b�^ | �F | ���с@���q |

| ���x���g�E���X�^�[�� | �F | �z�{�@��� |

| �W�����W���E�^���{ | �F | �����@�O |

| �O���G�����E�`�F�`���� | �F | �{���@�T�� |

| �A���i�E�P�l�f�B | �F | �i���@�i�� |

���@�z

�G���U�x�b�^�I-�I�y���ʑ�29���������u�}���A�E�X�g�D�A���_�v��

�@�u�}���A�E�X�g�D�A���_�v�́A�h�j�[�b�e�B���̌���Ƃ����������邮�炢�̖���ł����A���{�ł͖ő��ɏ㉉����邱�Ƃ��Ȃ��A1984�N�ɂ����铡���̌��c�̓��{�����A2002�N�̓잊�N�̓I�y���������ɂ�����s�A�m���t���t��`���̂��́A������2010�N�̕��Ɍ��E�쐼�s�݂̂Ȃ��I�y���Ŏ��グ���Ă��邾���ł��B�֓��ł̖{�i�I����㉉�́A1984�N�ȗ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@����������i������������グ���u�I�y���ʁv�̌����͑債�����̂��Ǝv���܂��B���̍�i�����グ���A�Ƃ������Ƃ����ŁA�v���f���[�T�[�̘a�c�^�J�q�͑傢�ɖJ�߂���ׂ����Ǝv���܂��B����ŁA�a���Ƃ����A�s�S����͂�����Ɨ���Ă���Ƃ͌������̂́A�r�܂���20�����炢�œ������钬�ōs��ꂽ�����ɂ�������炸�A���q�̐��͂���قǑ����Ȃ��A��Ȃ��ڗ����܂����B����������i�ł��邩�炱���A�I�y���D���͂������ė��Ăق��������Ǝv���܂��B���ꂪ�ő�̎c�O�ȓ_�B

�@����S�̂̏o���͂��Ȃ�f�G�Ȃ��̂������A�Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂��B��m�q�̕�����p�́A�����p�����v�킹�钌�����{�������邱�Ƃɂ��A��������{�̍L�Ԃɕς��܂����B�ȒP�ȑ��u�Ȃ���A���͋C����������o�����Ƃ��낪�G��ł��B����S���q�̈ߑ��������B�����ɂ������l�A�Ƃ����ߑ��́A�܂��ɃG���U�x�X�ꐢ�ƁA���A���[�E�X�`���A�[�g�����邩�̂悤�ŁA������p�Ƒ��܂��āA�����p���̕��͋C����荂�߂Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��{�`���̏Ɩ����܂߁A���䌤��`�[���S�̂̓w�͂����������������܂��B

�@�̂́A�܂��A�G���U�x�b�^���̏��ь��q�����Q�̏o���h���B�܂��A�o��̑�A���A���f���炵���B�`�����炱��ȃA���A���̂��̂ł�����A��قǃe���V�������グ�Ď��g�܂Ȃ��Ƒ�ς��Ǝv���̂ł����A���̉��Ƃ����A���F�Ƃ����A���x�Ƃ����\�����̂Ȃ����̂ŁA������������ŁA���̃I�y���ɑ�����҂����܂�܂����B�������U�镑�������ɏ����l�Ƃ������͋C�ŁA��ϑf���炵���B��ꖋ�㔼�́A�G���U�x�b�^�ƃ}���A�Ƃ̗������Ό��̃V�[������Ԃ̌��ǂ���ł����A�����ł��}���A�����S�Ɉ��|�A�p�������̊ј^���������������ł��B

�@�Ō�̂ق��ɂȂ�ƁA�������Ɏ�̔������������镔�����Ȃ������킯�ł͂���܂��A���̃v���}�E�h���i�I�y���������܂ʼn̂��Ȃ�āA�����Ƃ��������悤������܂���B�܂��Ɂu�}���A�E�X�g�D�A���_�v�Ƃ��������u�G���U�x�b�^�v�Ƃ��������ł����BBrava�ł��B

�@���̂��̏��уG���U�x�b�^�ɑR����̂ł�����A�}���A�͕��̉̎�ł͑����ł��ł��܂���B�o�쒼��q�́A���J�Ɉꏊ�����̂��Ă��邱�Ƃ�������̂ł����A���тƂ́A�����Ă�����̂��Ⴄ�Ƃ��������ł��B�}���A���̂��̂͐�������Ȃ��A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B��ꖋ����́A�G���U�x�b�^�ƃ}���A�̑Ό�����Ԃ̒����ǂ���ɂȂ�킯�ł����A���уG���U�x�b�^�̗͋����̂Ƀ}���A�͏\���R�ł����A�}���A���G���U�x�b�^�̌������ɕ��𗧂ĂāA�u�s�`�̖��A�����͂��O�ɂ�����q���ꂽ�v�Ƌ��ԂƂ���́A���҂̐����h�R���Ăق����Ƃ���ł����A�o�삪�̂��ƁA���������i���̂悤�ɒ������Ă��܂��܂��B���ƁA�o��̉̂����ŋC�ɂȂ����̂́A�������̎��Ɉ��ł��̉��ɒB����̂ł͂Ȃ��A�������ꉹ�Ⴂ�Ƃ���ɍ~��āA���̌㍂�����ɉ̂��������Ă������Ƃł��B�y���������Ȃ��Ă���̂�������܂��A��x�łۂ�Əオ���Ă����Ƃ����ƋC�������ǂ��̂ɁA�Ǝv���܂����B

�@����ł��o��͖��ɂ͈ꏊ�������荞��ł����̂ł��傤�ˁB��t�B�i�[���̑�A���A�́A����Ȃ蒮����Ɋ�����^������̂ɂȂ��Ă��Č��\���Ǝv���܂����B

�@�z�{���̃��x���g���A�y�����ň����͂Ȃ��̂ł����A�����Ȋ����ł��B�˂������Ă��Ȃ��̏��B�ǂ���������i�A�y���̒��ɂ��X�P�[���̑傫��������������̂�������悩�����̂ɂȂ��A�Ǝv���܂����B

�@����ɑ��āA�j���ቹ�̓�l�̉̎�͂������ɂǂ�������͎҂ł��B�����O�́A���\�g�̂�������Ǝv���܂����A����̉̏��͂ƂĂ����h�B�����݂̂��镵�͋C�ɖ������ቹ�ŁA����̉��x���ɔ��ɍv�����Ă��܂����B�܂��A�G���̃`�F�`�������̂����{���T����x���E�J���g�I�y���炵�������ŁA�̑��݊��������܂����B���҂Ƃ��A��ϗ��h�������Ǝv���܂��B

�@�N�������e�w���̃I�[�P�X�g���́A�Վ��Ґ��̂��̂ł����A�R���T�[�g�~�X�g���X����份�����q�A�t�@�S�b�g�ɓ��������y�c�̕��䑠������ȂǁA�v���̃t���[�t�Ғ��S�ŗ��h�ȉ��t�����܂����B�N�������e�̐���グ�����Ȃ��Ȃ��悩�����̂��낤�Ǝv���܂��B

�@�ȏ�A�g�[�^���ł݂�A���҂𗠐�Ȃ��������t�������Ǝv���܂��B�a���܂ōs�����b�オ����܂����B����ŁA�}���A�ɂ����������̂������������A�\�����Ȃ��������̂ł����ACD�̂悤�ɃO���x���[���@�A�o���c�@�̋����Ƃ����킯�ɂ͍s���Ȃ��悤�ł��B

�u�}���A�E�X�g�D�A���_�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||