オペラに行って参りました-2023年(その4)

目次

| 頑張っていることは認めたいが・・・ | 2023年5月11日 | 「アトリエ・エルvol.28」を聴く |

| 大オーケストラに対抗するということ | 2023年5月12日 | 東京交響楽団「エレクトラ」を聴く |

| 高水準であることは認めるが・・・ | 2023年5月25日 | 新国立劇場「リゴレット」を聴く |

| 大成功の日本初演 | 2023年5月27日 | NISSAY OPERA 2023 「メデア」を聴く |

| フルオーケストラ版で演奏すべきだったのでは? | 2023年5月30日 | 新国立劇場「サロメ」を聴く |

| オペラ好きなら分かる構成 | 2023年6月3日 | FORMOSAコンサート協会「WE LOVE OPERA~SPECIAL OPERA GALA CONCERT」を聴く |

| バカやっているんじゃねえよ(笑) | 2023年6月6日 | 匠の時「大人の『オペレッタこうもり』みたいな大ガラ・コンサート」を聴く |

| よく再演を考えました | 2023年6月24日 | かっぱ橋歌劇団「ポント王のミトリダーテ」を聴く |

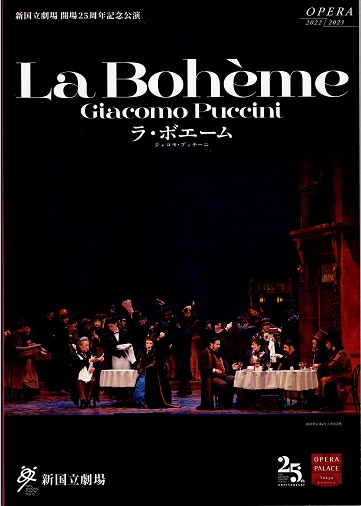

| 初日の呪縛かしら | 2023年6月28日 | 新国立劇場「ラ・ボエーム」を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

![]()

主催:コンセール・ヴィヴァン

アトリエ・エル vol.28

会場 すみだトリフォニー小ホール

出演者

| ソプラノ | : | 加地 笑子 |  |

| ソプラノ | : | 小松 美紀 | |

| ソプラノ | : | 田中 世怜奈 | |

| ソプラノ | : | 中原 沙織 | |

| ソプラノ | : | 花岡 麻衣 | |

| ソプラノ | : | 保坂 百花 | |

| ソプラノ | : | 真野 綾子 | |

| ソプラノ | : | 八木下 薫 | |

| ソプラノ | : | 山田 麻美 | |

| メゾソプラノ | : | 山村 晴子 | |

| ピアノ | : | 岩上 恵理加 | |

| ピアノ | : | 渡辺 啓介 |

プログラム

| 作曲 | 作品名 | 曲名 | 歌手 | ピアノ |

| チマーラ | サルバトール作詩 | 春の歌 | 花岡 麻衣 | 岩上 恵理加 |

| リヒャルト・シュトラウス | H.ハルト作詩 | 四つの歌作品27-2「ツェツィーリエ」 | 保坂 百花 | 岩上 恵理加 |

| ラフマニノフ | 14の歌曲集 作品34-14「ヴォカリーズ」 | 山田 麻美 | 岩上 恵理加 | |

| デラックア | F・ファン・デル・エルスト作詩 | ヴィラネル | 真野 綾子 | 岩上 恵理加 |

| アーン | ヴェルレーヌ作詩 | 恍惚の時 | 田中 世怜奈 | 岩上 恵理加 |

| ブラームス | L.H.C.ヘルティ作詩 | 四つの歌曲作品43-2「五月の夜」 | 山村 晴子 | 岩上 恵理加 |

| 山田耕筰 | 北原白秋作詩 | かやの木山の | 小松 美紀 | 渡辺 啓介 |

| 平井康三郎 | 西條八十作詩 | 秘唱 | 小松 美紀 | 渡辺 啓介 |

| モーツァルト | フィガロの結婚 | スザンナのアリア「恋人よ、早くここへ」 | 八木下 薫 | 岩上 恵理加 |

| モーツァルト | コジ・ファン・トゥッテ | フィオルディリージのアリア「岩のように動かず」 | 加地 笑子 | 岩上 恵理加 |

| モーツァルト | ドン・ジョヴァンニ | ドンナ・エルヴィーラのアリア「あの恩知らずは私を裏切り」 | 中原 沙織 | 岩上 恵理加 |

| 休憩 | ||||

| モーツァルト | 後宮からの逃走 | コンスタンツェのアリア「あらゆる種類の拷問が」 | 保坂 百花 | 岩上 恵理加 |

| ロッシーニ | 結婚手形 | ファンニのアリア「この喜びを聞いてください」 | 小松 美紀 | 岩上 恵理加 |

| プーランク | ティレジアスの乳房 | ティレジアスのアリア「いいえ、旦那様」 | 山田 麻美 | 岩上 恵理加 |

| プッチーニ | つばめ | マグダのアリア「ドレッタの夢」 | 加地 笑子 | 岩上 恵理加 |

| ベッリーニ | カプレーティとモンテッキ | ジュリエッタのアリア「ああ、幾たびか」 | 八木下 薫 | 岩上 恵理加 |

| マスネ | マノン | マノンのアリア「私が女王のように町を歩けば」 | 花岡 麻衣 | 岩上 恵理加 |

| マスカーニ | カヴァレリア・ルスティカーナ | サントゥッツァのアリア「ママも知るとおり」 | 山村 晴子 | 岩上 恵理加 |

| ドニゼッティ | ランメルモールのルチア | ルチアのアリア「あたりは沈黙に閉ざされ」 | 田中 世怜奈 | 岩上 恵理加 |

| レオンカヴァッロ | 道化師 | ネッダのアリア「大空を鳥のように」 | 真野 綾子 | 岩上 恵理加 |

| ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | マッダレーナのアリア「亡くなった母を」 | 中原 沙織 | 岩上 恵理加 |

感 想

頑張っていることは認めたいが・・・-「アトリエ・エル vol.28」を聴く

日本には音楽大学で声楽を学んで、クラシック音楽の歌手やオペラ歌手になりたいと考えている方は星の数ほどいるのですが、現実に音楽の収入がメインの収入になっている方は非常に少ないのが現実です。「アトリエ・エル」のコンサートは、プロではあるけれども、音楽の収入がメインの収入ではないクラスの若い歌手たちによるコンサートで、今回のVol.28を一言でまとめるなら、前半は一部の方を除きかなり残念な演奏が多かったけど、後半はみんな頑張っていて、課題は見えるものの、なかなかいい演奏になっていたと思います。

前半の最初の6人は、かなり残念な歌が多かったです。「春の歌」は、細かいミスが目立ち、全体としてのバランスがうまく取れていませんでした。「ツェツィーリエ」は中低音部の響きがプアで滑らかさにもかけ、この曲の情熱的な面が見えにくかったと思います。「ヴォカリーズ」。歌っている本人が、歌っている最中から上手くいっていないので、もう止めたいというオーラが出ていました。音程も悪かったし、抜けるところもあり、ブレスも上手くいっていない。今回の中で一番残念だったことは間違いありません。「ヴィラネル」はコロラトゥーラ・ソプラノが歌うと映える曲なのですが、真野は、声がそこまで軽くなく、テクニカルな正確さも今一つだった、というのが本当のところ。田中は上行跳躍が上手くいっていなくて、上がり切れていないところが何か所かありました。山村はメゾソプラノの意識が強すぎたのではないかと思います。低音は響くのですが、響きの方向が下に行き過ぎていて、歌が重くなっていましたし、音程的にも不安定だったと思います。

次の小松美紀はよかったです。和服での歌唱。日本語で歌いやすいということもあるのでしょうが、素直な発声と丁寧な歌いまわしで、言葉がはっきりとして、止め払いの明確な楷書のような歌になっていました。

八木下薫もいい。ここから3曲モーツァルトのオペラ・アリアが続いたのですが、八木下の歌ったスザンナのアリアが一番良かった。伸びやかで素直な歌で、モーツァルトのロココ的美しさを見せるもので素敵でした。

加地笑子のフィオルディリージは、気合が入りすぎていた印象。確かにフィオルディリージの決意を示す歌ではありますが、あんなに怖い顔をして歌う必要はないと思います。またこの曲は跳躍が多く、若い方が歌われると跳躍に振り回されることがよくあるのですが、今回の加地の歌もそう。もう少しスムーズな跳躍になればいいのにな、と思いました。

中原沙織のエルヴィーラもここまで怖い顔をして歌う曲ではないと思います。確かに、ドン・ジョヴァンニに捨てられた怒りはあるのですが、同時にそれでもドン・ジョヴァンニを忘れられない悲しみもある曲です。中原の歌は上手ではあるのですが、怒りだけが全面に迸って、悲哀が全く見えない。そこが残念でした。

後半は前半とはうって変わってのいい歌の連続となりました。保坂百花のコンスタンツェ。高音の響くクリアな歌でとてもよかった。もう少し中音部にヴォリュームがあるともっといい感じだったと思います。Bravaです。小松美紀。全体的に線が細く、中低音部の響きがもっと欲しいところ。唯曲の設計は分かりやすく、彼女がどう歌いたいのかが明確で、そのように歌ったのだろうと思いました。

山田麻美のプーランク。前半のヴォカリーズとは同じ歌手が歌ったとは思えないほどの伸び伸びした歌唱。プーランクが自分の中に完全に入っているのでしょう。余裕があって、エスプリも感じさせる素晴らしいものでした。Bravaです。加地笑子の「ドレッタの夢」。比較的易しい歌ではありますが、過不足のない歌でとてもよいと思いました。

八木下薫の「ああ、幾たびか」。丁寧な歌いまわしと、十分な声でとても素敵なジュリエッタでした。Bravaでしょう。花岡麻衣のマノンのアリア。私は丁度1週間前に別府美沙子が同じ曲を歌うのを聴いています。別府の歌唱は本当に素晴らしいもので、流石に藤原歌劇団や日本オペラ協会で主役を務める人の力量は違うなと感心したところでした。花岡も悪くはないのですが、歌の質感において別府の歌唱とはかなりレベルに差がある、というのが本当のところです。

山村晴子の「ママも知るとおり」。いい歌だったと思いますが、メゾソプラノ的な色を入れすぎた感じがします。この曲はソプラノの方も歌う曲ですから、もう少し、声の方向を上にされた方が更に良い歌になったと思います。田中世怜奈の「ルチア」。歌い込んでいる感じが分かる歌でした。得意の一曲なのでしょう。真野綾子の「鳥の歌」。こちらもよかったです。軽さと重厚感のバランスが取れ詠て、鳥になって飛んでいきたい感じが歌によく出ていたと思います。

最後のマッダレーナのアリア。中原沙織はこちらも怖い表情で歌いました。こちらも悲痛さが歌われたアリアですが、ヴェリズモオペラのアリアですので、中原ぐらい劇的な表現もいいと思います。自分としてはもっと沈痛さが見える歌の方が好きなのですが。

![]()

入場料:C席 3FRB2列31 番 6000円

主催:川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール

共催:公益財団法人 東京交響楽団

東京交響楽団演奏会形式オペラズ公演

オペラ1幕 字幕付き原語(ドイツ語)上演/演奏会形式上演

リヒャルト・シュトラウス作曲「エレクトラ」(Elektra)

原作:ソポクレス

台本:フーゴ・フォン・ホフマンスタール

会場 ミューザ川崎シンフォニーホール

スタッフ

| 指揮 | : | ジョナサン・ノット |  |

| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |

| 合唱 | : | 二期会合唱団 | |

| 演出監修 | : | トーマス・アレン |

出演者

| エレクトラ | : | クリスティーン・ガーキー |

| クリソエミス | : | シネイド・キャンベル=ウォレス |

| クリテムネストラ | : | ハンナ・シュヴァルツ |

| エギスト | : | フランク・ファン・アーケン |

| オレスト | : | ジェームス・アトキンソン |

| オレストの養育者 | : | 山下 浩司 |

| 若い召使 | : | 伊藤 達人 |

| 老いた召使 | : | 鹿野 由之 |

| 監視の女 | : | 増田のり子 |

| 第1の侍女 | : | 金子 美香 |

| 第2侍女 | : | 谷口 睦美 |

| 第3の侍女 | : | 池田 香織 |

| 第4の侍女/クリテムネストラの裾持ちの女 | : | 高橋 絵理 |

| 第5の侍女/クリテムネストラの側仕えの女 | : | 田崎 尚美 |

感 想

大オーケスオラに対抗するということ‐東京交響楽団演奏会形式オペラ公演「エレクトラ」を聴く

リヒャルト・シュトラウスのオペラ、「サロメ」と「エレクトラ」は内容的にも似通っていますし、音楽的にもそんなに離れた作品ではありません。にもかかわらず、「サロメ」はしばしば上演されるのに対し、「エレクトラ」は滅多に上演されません。その最大の理由はタイトルロールに対する負担が「エレクトラ」の方が桁外れに大きいというのが関係しています。サロメも楽譜通りに演奏するとすれば4管100人規模のオーケストラが必要とされますが、エレクトラは更に規模の大きな116人のオーケストラが必要とされます。Wikipediaによれば、ピッコロ1、フルート3(1番、3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、イングリッシュホルン 1(オーボエ持ち替え)、ヘッケルフォン1、E♭管クラリネット1、B♭管クラリネット4、バセットホルン2、バスクラリネット1、ファゴット3、コントラファゴット1 、ホルン4、B♭管ワーグナーチューバ 2(ホルン持ち替え)、F管ワーグナーチューバ 2(ホルン持ち替え)、トランペット6、バストランペット1、トロンボーン3、コントラバストロンボーン1、バスチューバ1 、ティンパニ(2人)、タムタム、シンバル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、トライアングル、グロッケンシュピール、カスタネット2 、チェレスタ、ハープ2、第1ヴァイオリン(8人)、第2ヴァイオリン(8人)、第3ヴァイオリン(8人)、第1ヴィオラ(6人)、第2ヴィオラ(6人)、第3ヴィオラ(6人)、第1チェロ(6人)、第2チェロ(6人)、コントラバス(8人)だそうです。

今回東京交響楽団は楽譜通りのオーケストラを用意して演奏しました。それだけに音の厚みが半端ではない。ジョナサン・ノットもオーケストラをセーブしようという気はあまりないようで、オーケストラがバシバシ吠えます。そうなると、オーケストラの響きでは定評のあるミューザ川崎はオーケストラの音に満たされ、歌手は太刀打ちできません。更に私の席がオーケストラのサイドで、歌手が向いている方向ではないので、ますます声を聴くのには不利です。「エレクトラ」の冒頭は、侍女たちの噂話で始まりますが、ここの噂話はオーケストラの音にかき消され、何を言っているのかがほとんど分からない状況です。

今回起用された日本人歌手のうち金子美香、池田香織、田崎尚美と言えば、日本を代表するワーグナーソプラノであり、ドラマティックな表現を得意とする方であり、増田のり子や高橋絵理にしても二期会を代表するソプラノです。彼女たちの声をしてオーケストラにかき消されるほどだったのですから、オーケストラの暴力的と申し上げてよい音の凄さが分かると思います。

そこに絡んでくるのが、外題役のクリスティーン・ガーキー。エレクトラは彼女の当たり役だと言われているそうですが、それは本当でした。105分の演奏時間中ほぼ舞台上にいて歌い続けているのですが、声量と音圧が半端でなく強く、105分間音圧が下がることがないのには驚きました。エレクトラの心情変化をどのようなニュアンスで歌い上げたのかまでは正直分からなかったのですが、オーケストラに負けない声を1時間40分出し続けたのですから、それだけでも凄いと思います。海外からの招聘歌手は、皆それなりに立派な声で、流石にオーケストラに完全に殺されることはなかったのですが、オーケストラに負けていなかったのはガーキーだけではないかと思います。その声の凄さを目の当たりにしました。

あと凄かったのは、クリテムネストラを歌ったハンナ・シュヴァルツ。シュヴァルツは、新国立劇場ではおなじみの歌手で、2011年、2016年の「サロメ」のヘロディアスや、「イエヌーファ」のブリヤ家の女主人で出演されていますが、その彼女も1943年生まれと言いますから今年80歳。しかし、歌声はとてもそんな年齢には聴こえません。流石にガーキーのパワーには敵わないのですが、エレクトラのむき出しの敵意を受け流す感じがまさに大歌手の貫禄で、経験豊富なのがよく分かりました。ガーキーとシュヴァルツによるエレクトラとクリテムネストラの対話こそが、この作品の最大の見せ場なのだな、ということがよく分かる演奏になっていたと思いますし、この場面を聴けたことが最高でした。

これだけの歌手と共演すると、若手は緊張するようです。クリソテミスを歌ったシネイド・キャンベル=ウォレスはガーキーやシュヴァルツの前には緊張するのか、しっかりは歌っていたとは思いますが、硬いところや声がはっきりしないところが見られ、そこは残念だったかもしれません。同じことは、オレストを歌ったジェームス・アトキンソンも同様です。かっちりした歌唱で見事ではあったのですが、やっぱり硬さが感じられ、そこがもっと自由になれば、もっといい歌唱が聴けたのではないかという気がしました。

以上、細かく見て行けば色々と凸凹のあった演奏だったとは思いますが、ノットの素晴らしいオーケストラ・コントロールと、東京交響楽団のヴィルトゥオジティ、ガーキー、シュヴァルツなどの世界の最高峰のエレクトラ歌い達の集合により、パワーあふれる演奏になったと思います。

![]()

入場料:C席 3FR10列3番 7920円

主催:新国立劇場

新国立劇場開場25周年記念、2022/2023年シーズン新制作公演

オペラ3幕 字幕付き原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「リゴレット」(Rigoletto)

原作:ヴィクトル・ユーゴー「王は愉しむ」

台本:フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ

会場 新国立劇場オペラパレス

スタッフ

| 指揮 | : | マウリツィオ・ベニーニ |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 演出 | : | エミリオ・サージ | |

| 美術 | : | リカルド・サンチェス・クエルダ | |

| 衣裳 | : | ミゲル・クレスピ | |

| 照明 | : | エドゥアルド・ブラーボ | |

| 振付 | : | ヌリア・カステホン | |

| 舞台監督 | : | 髙橋 尚史 |

出演者

| リゴレット | : | ロベルト・フロンターリ |

| ジルダ | : | ハスミック・トロシャン |

| マントヴァ公爵 | : | イヴァン・アヨン・リヴァス |

| スパラフチーレ | : | 妻屋 秀和 |

| マッダレーナ | : | 清水 華澄 |

| モンテローネ伯爵 | : | 須藤 慎吾 |

| ジョヴァンナ | : | 森山 京子 |

| マルッロ | : | 友清 崇 |

| ボルサ | : | 升島 唯博 |

| チェプラーノ伯爵 | : | 吉川 健一 |

| チェプラーノ伯爵夫人 | : | 佐藤 路子 |

| 小姓 | : | 前川 依子 |

| 牢番 | : | 高橋 正尚 |

感 想

高水準であることは認めるが・・・‐新国立劇場「リゴレット」を聴く

新国立劇場10年ぶりの「リゴレット」。新国立劇場では5回目のリゴレットの上演になります。最初の3回は、アルベルオ・ファッシーニによる伝統的舞台。これが3回使用された後、前回の2013年の公演ではクリーゲンブルグによるいわゆるマフィアスタイルの演出で、私は決して嫌いではなかったのですが、一般の評判が悪かったのでしょうか、今回はビルバオオペラから借りてきたエミリオ・サージの伝統的舞台になりました。伝統的舞台といっても舞台上にはあまりモノがなく、ミニマルスタイルの伝統的舞台と申しあげたらよいのでしょうか。広々した舞台に見せたいものがポツンとおいている感じで、サージは、この作品の「深い孤独」を演出したかったそうですが、その意味では成功していたと思います。

音楽的には悪くはないけどそれなり、というのが本当ではないでしょうか。ベニーニの指揮は堅実で歌手に歌わせる指揮。イタリア人指揮者らしい緩さが感じられます。そのせいかオーケストラが今一つピリッとしない。管は結構変な音を出していました。弦楽器はしっかり演奏されているのであまり崩れている感はないのですが、所々で事故があって、もう少し締まった演奏をしてくれることを期待したいところです。

歌手陣は総じて良かったけれども、完璧と言える人はほとんどおらず、そこもそれなりだったのかな、というのが正直なところです。

例えば冒頭のコンチェルタート。私のリゴレットの直近の鑑賞はコロナの直前2020年2月の藤原歌劇団の公演ですが、この時のコンチェルタートよりはずっとましだったとは思うけど、凄く良かったとはとても言えない。やっぱりアンサンブルのかみ合わせが今一つだし、そこに浮き上がって聴こえて欲しいバラータ、マントヴァ公爵の「あれか、これか」は勢いがあるのはいいんですけど、丁寧さに欠けていて結構滑る。歌っているマントヴァ公役のリヴァスは軽い声でいかにも軽薄そうな表情でいいんですけど、勢いだけで上滑りの感じもかなりします。この軽薄な感じを保ちつつ、ブレーキをかける部分はしっかりかけてくれればいいのですが、その辺はかなりいい加減です。またここでのリゴレットの毒の表現もそんなに強烈ではなくて、何でここまでリゴレットが嫌われるのかが分からない表現。もっと嫌な道化師のオーラを出してほしいなと思いました。

このリバスのマントヴァ公は、1幕後半のジルダとの二重唱も今一つ嚙み合っていない感じがしました。そんなわけで彼のアンサンブル部分に関してはあまり評価しないのですが、アリアは立派。「頬に涙が」はカバレッタも含めてかなりいい出来栄えだったと思いますし、テノールの課題曲とも言うべき「女心の歌」は、流石に聴かせてくれました。

トロシャンのジルダはちょっと不調だったのかもしれません。それでも全体的に弱音のコントロールが素晴らしい。あれだけの弱音を聴こえるように歌うためには、しっかり息を流して、その上で響きをコントロールしていかなければいけないので技術的には大変だろうと思います。そこに集中しているせいか、反動で抜けるところがある。第一幕のリゴレットとの二重唱はいまひとつ息が合っていない感じがしましたし、マントヴァ公との二重唱もマントヴァ公が上滑りして、ジルダの魅力が見えなかったかなという印象。「慕わしき人の名は」は弱音のコントロールが素晴らしく、カデンツも凄くいいのですが、高音部で上手く行っていなかったところがありました。後半も素晴らしいジルダだったとは思いますが、リゴレットとの重唱で今一つのところがありました。美人でいかにもジルダの雰囲気を出していますが、2020年の佐藤美枝子のジルダと比較すると、音楽的な魅力という観点では佐藤のレベルではないのかな、という印象です。

フロンターリのリゴレット。音楽的にはほぼ満足できる素晴らしいものだったのですが、動きは(これは演出の問題ですが)少し動き過ぎの印象です。

最初、赤い道化服で登場するのですが、ちょっと地味な印象です。また、背中に瘤を背負った身体障碍者として演技をするのですが、その動きは結構軽やかです。その結果として身体障碍者のリゴレットのイメージが希薄になっている。それを声で対抗すればいいのですが、上記の通りチェプラーノ伯爵を馬鹿にしたり、モンテローネ伯爵を怒らせたりする場面ではリゴレットの悪人の側面を示す十分な声も演技はなく、何でリゴレットがあれだけ嫌われているのかよく分からない結果になっています。ジルダと絡み始めて父親としての表現が前に出始めると 凄い存在感が出てくる感じです。そうなると歌が素晴らしい。第2幕、第3幕の悲しみの表情、ジルダが誘拐されてお城に連れ込まれたあとの慟哭の演技・歌唱、そして、名アリア「悪魔め、鬼め!」の表現。流石としか言いようがありません。第3幕のスパラフチーレとの二重唱から四重唱を経て悲劇の幕切れまでしっかりした存在感を示していました。

脇役陣ですが、スパラフチーレの妻屋秀和はいつもながら安定した歌唱が素晴らしい。マッダレーナの清水華澄も妖艶な雰囲気を示して良かったと思います。モンテローネ伯爵の須藤慎吾も存在感があって見事でした。その他の歌手は夫々役目を果たしたのでしょう。合唱は悪くないけど、先月のアイーダやその前のタンホイザーの合唱と比較するとそこまで褒めるレベルではありませんでした。

以上、細かく見ていくと色々ありましたが、個々の歌手のレベルが高く、全体としてもはレベルの高い演奏だったと申しあげてよいのでしょう。

![]()

入場料:B席 2F H列42番 7600円

主催:公益財団法人ニッセイ文化振興財団(日生劇場)

日生劇場開場60周年記念公演NISSAY OPERA 2023

オペラ3幕 日本語字幕付きイタリア語上演/日本初演

ケルビーニ作曲「メデア」(仏語 : Médée, 伊語 : Medea)

原作:エウリピデス・ピエール・コルネイユ

台本:フランソワ=ブノワ・オフマン

イタリア語訳詞:カルロ・ザンガリーニ

会場 日生劇場

スタッフ

| 指揮 | : | 園田 隆一郎 |  |

| 管弦楽 | : | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合唱 | : | C.ヴィレッジシンガーズ | |

| 合唱指揮 | : | キハラ 佳尚 | |

| 演出 | : | 栗山 民也 | |

| 美術 | : | 二村 周作 | |

| 衣裳 | : | 前田 文子 | |

| 照明 | : | 勝柴 次朗 | |

| 振付 | : | 田井中 智子 | |

| ヘア・メイク | : | 鎌田 直樹 | |

| 音響 | : | 佐藤 日出夫 | |

| 舞台監督 | : | 大澤 裕 |

出演者

| メデア | : | 岡田 昌子 |

| ジャゾーネ | : | 清水 徹太郎 |

| グラウチェ | : | 小川 栞奈 |

| ネリス | : | 中島 郁子 |

| クレオンテ | : | 伊藤 貴之 |

| 第一の侍女 | : | 相原 里美 |

| 第二の侍女 | : | 金澤 桃子 |

| 衛兵隊長 | : | 山田 大智 |

感 想

大成功の日本初演‐日生劇場開場60周年記念公演NISSAY OPERA 2023「メデア」を聴く

オペラ史上欠かせない作品で、まだ日本で上演されていない作品はあまり多くないのですが、その数少ない例のひとつがケルビーニの「メデア」でした。私がこの作品の名前を知った最初が𠮷田秀和の「LP300選」という著書で、これがまだクラシック初心者だった私が聴くべき音楽を教えてくれたナビゲーターです。当時はまだ今のようにyoutubeで何でも聴けるという時代ではなかったので、この本を目安にLPやCDを買うしか現実の曲を知ることは難しかったのです。ただ当時の私は管弦楽曲や器楽曲を中心に色々なLPやCDを買っていたので(当時は学生だったので、ボックス入りのオペラのレコードを買うのは難しかった)、オペラマニアになった最近でもこの曲とは縁がなかった、というのが本当のところです。

それでも「メデア」がまだ日本初演されていないということは知っていました。だから今回日生劇場が開場60周年記念として「メデア」を取り上げると知った時、凄く嬉しかったし、一方で、本当に出来るのかしら、と思ったのも事実です。この作品はマリア・カラスが実質的に蘇演したのですが、カラスが歌ったので有名にはなりましたが、欧州でもそんなに演奏機会の多い作品ではありません。度の過ぎた悲劇であって、なかなか説得力のある演出に落とし込むことが難しいことと、メデアが1幕後半からはほぼ出ずっぱりで、歌唱も常にドラマティックであることを要求される。そうなるとなかなか歌える方がいないのでしょう。

その点で今回、外題役に岡田昌子を得られたことは大きかったのだろうと思います。岡田の声は中低音は地声的でかつ高音は金属的であり決して美声ではないと思うのですが、喉が強くテクニック的にも丁寧で安定しているので、音楽が壊れない。もちろんブレスが上手くいかなくて一瞬遅れたり、音が微妙にかすれたりしたところはあったのですが、すぐに修復できるレベルで大事故に繋がらない。その抜群の安定に非常に感銘しました。ほぼ常時強い声を出すことが要求されているのに、安定して歌い切れるのは声も技術もしっかり鍛練されている賜物なのでしょう。更に申し上げれば役柄とはいえ、自分の子供を前夫への恨みで手をかけるというありえない状況で、子殺しに至るアリアのすさまじい表現はメンタルな強さもなければとても歌いきれないのではと思いました。とにかく役に入り込んで、「メデア」という異常な女をこれだけ立体的に歌い切ったということ、岡田昌子の面目躍如というところでしょう。Bravissimaと申し上げます。

激しいメデアを一所懸命なだめて悲劇を防ごうとするのが中島郁子が歌うアリアです。この曲はオペラ史上最も控えめな名アリアだそうですが、中島の美しい名唱は美しい波のような揺れの中で進行し、心にしみわたります。ただ、中島がどこまで説得力を持って歌っても、メデアの激しい行動に影響を与えることはないだろうな、と思ったところです。

キャラクター的によく分からないのは、メデアの夫であり、そのメデアを捨てようとするジャゾーネ。メデアの悲劇の原因を作ったという意味で悪い奴なのでしょうが、メデアの圧倒的なキャラクターに押されて、その影が薄いこと半端ではありません。清水徹太郎はリリックでベルカント的な歌い方をしてとてもよかったですし(例えば、第1幕のアリア)、メデアとの二重唱では丁々発止のやり取りというよりはメデアの怒りをどんどん膨らませる馬鹿者という感じで盛り上げてはいるのですが、メデアの役柄及び声の強さに負けている感は否めません。

伊藤貴之の国王。低音の美声がいつものことながら魅力的。王様としての存在感もあったと思います。王とジャゾーネの登場の場面における娘への説得力が良かったと思いますが、メデアとの二重唱で、メデアを即追放できなかった歌唱に込められた王の心の揺れの表情もいい感じだったと思います。

メデアに毒殺される王女のグラウチェを演じた小川栞奈。久しぶりに聴きました。軽い美声に強さも加わってこの数年間の成長が感じられてよかったです。オペラの冒頭からメデアが登場するまではメデアに対する不気味な通奏低音の上にグラウチェの軽い高音が転がるのが一幕前半の魅力だろうと思います。その高音の表情は良かったと思うのですが、そこに至るアプローチはもっと自然に上がった方がいいのかなとは思いました。

冒頭のアンサンブルに絡む二人の侍女もしっかりした重唱でよかったですし、衛兵隊長役の山田大智もチョい役ながら存在感を示していました。合唱は24名。新国立劇場合唱団等で活躍している方も多く、合唱の力強さも大変すばらしいものがありました。

この素晴らしいがすさまじいオペラをしっかりコントロールしたのが園田隆一郎。作品をしっかり手中に収めている感じで、手綱をしっかり引き締めた指揮で本当に素晴らしい。彼の安定した音楽作りの上で、岡田昌子のあの強い表情が生きたことは間違いありません。メデア日本初演の成功の本当の立役者は園田隆一郎だと思います。

演出は栗山民也。栗山のオペラ演出と言えばまず思い出すのは新国立劇場の「蝶々夫人」の舞台です。私はあの演出を全然評価しておらず、今回もあまり期待していなかったのですが、今回は良かったです。

メデアが復讐の鬼になる原因は第一幕の名アリア「貴方の息子たちの母親が」で歌った夫と子供への愛と未練を完全に否定されることによるものですが、このアリアのちょっと哀切感の漂う表情における演技と第二幕以降のメデアの敵役であるジャゾーネやクレオンテに見せる凛とした表情と、彼らがいないときの身悶えする怒りの表現の対比など、メデアの怒りが演出からも伝わってくる。見事でした。

以上指揮者の音楽作りを中心にして、演出・歌手たちがひとつに纏まり、これだけパワフルだけどそれに流されることのないしっかりした舞台を鑑賞できたこと、大いに喜びたいと思います。Bravissimi!

日生劇場開場60周年記念公演NISSAY OPERA 2023「メデア」TOPに戻る

![]()

入場料:D席 4F L8列3番 2970円

主催:新国立劇場

2022/2023年シーズンオペラ

オペラ1幕 字幕付き原語(ドイツ語)上演

リヒャルト・シュトラウス作曲「サロメ」(Salome)

原作:オスカー・ワイルド

ドイツ語翻訳台本:ヘドヴィッヒ・ラッハマン

会場 新国立劇場オペラパレス

スタッフ

| 指揮 | : | コンスタンティン・トリンクス |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 演出 | : | アウグスト・エファーディング | |

| 美術・衣裳 | : | ヨルク・ツィンマーマン | |

| 振付 | : | 石井 清子 | |

| 再演演出 | : | 三浦 安浩 | |

| 舞台監督 | : | 伊藤 潤 |

出演者

| サロメ | : | アレクサンドリーナ・ペンダチャンスカ |

| ヘロデ | : | イアン・ストーレイ |

| ヘロディアス | : | ジェニファー・ラーモア |

| ヨハナーン | : | トマス・トマソン |

| ナラポート | : | 鈴木 准 |

| ヘロディアスの小姓 | : | 加納 悦子 |

| 5人のユダヤ人1 | : | 与儀 巧 |

| 5人のユダヤ人2 | : | 青地 英幸 |

| 5人のユダヤ人3 | : | 加茂下 稔 |

| 5人のユダヤ人4 | : | 糸賀 修平 |

| 5人のユダヤ人5 | : | 畠山 茂 |

| 2人のナザレ人1 | : | 北川 辰彦 |

| 2人のナザレ人2 | : | 秋谷 直之 |

| 2人の兵士1 | : | 金子 慧一 |

| 2人の兵士2 | : | 大塚 博章 |

| カッパドギア人 | : | 大久保 光哉 |

| 奴隷 | : | 花房 英里子 |

感 想

フルオーケストラ版で演奏すべきだったのでは?‐新国立劇場「サロメ」を聴く

新国立劇場のオーケストラピットは、当然「サロメ」や「エレクトラ」クラスの大規模管弦楽団を収納できる広さがあるのですが、コロナ禍による「密にならない」ルールの元では100人規模のオーケストラを納めることはできない実態があります。それにもかかわらず今回サロメを上演できたのは、本来4管編成のオーケストラが必要なところ、3管編成のオーケストラに縮小したためです。今回オケピに入ったメンバーは78名。前回の2016年公演では103人がオケピに入っていましたから25人も少なくなっています。もちろんこの変更は勝手にやられたものではなくて、フュルストナー社の管弦楽縮小版という、R・シュトラウスのお墨付きの楽譜を使用しているそうです。

R・シュトラウスがこの楽譜を認めたのは、自分の書いた楽譜と同じ音響効果が認められるから、という判断があったと思いますが、実際は何かが違います。当然ながら東フィル自身がきっちり演奏できていなかった、ということがまずはあるとは思います。落ちているのではないかと思うところや抜けたのではないかと思うところもありました。もちろん、この楽譜のことは今回初めて知ったので、これまで聴いてきた「サロメ」の印象との比較で言っているだけですが。結構音響は乱れていました。考えてみれば当然です。4本で違った和音を演奏していたものを3本にしているわけですから、個々の奏者も従来以上に力を込めて吹くわけですから、どうしても音程の正確さなどにしわ寄せが来るのでしょう。また、強奏のところの力感は十分だと思うのですが、一方で弱奏の部分は抜けている感じもあり、この曲に期待される濃厚な色気はやや希薄だったのかなと思います。

タイトル役のペンダチャンスカ。美人ですし、声の強さも十分。前半の夢みる乙女としてのサロメの表情と、後半の妖艶な悪女になったサロメの対比の表現もしっかり感じ取ることができました。しかし、この方も声のバランスはあまりよいとは思えませんでした。この方、張るところはしっかり張って印象的な声を出すのですが、抜くときはかなり思い切って抜いています。抜いたところをしっかりオーケストラがサポートして分からないように隠してくれればいいのですが、実際は微妙なずれがあったようで、抜いたところの声が裸になった部分も何か所もありました。こういう上手く行かなかった感じこそが譜面を変えた影響のように思うのです。指揮者は経歴を見る限り、ドイツの歌劇場のたたき上げのようですが、その割には指揮が上手くない印象です。

ヘロデは最初の第一声がリリックで、こういうアプローチもあるんだとちょっと驚いたのですが、強い表現は強くも歌い、なかなかいい。結果としてヘロデの持つ内面的弱さを歌唱で表現できていたと思います。今回の歌手ではこのストーレイが一番共感をもって聴けたかもしれません。ヘロディアスも良好。すこぶる印象が強い感じはなかったのですが、演奏に必要なパフォーマンスは出していたように思います。

ヨナハーンは非人間的で、感情を籠らせずにしっかり歌うことが大事だと思いますが、その点で、今回のトマス・トマソンはいい選択だったと思います。

鈴木准のナラポート。リリックな歌唱でサロメに対する愛情を丁寧に示しており良かったのですが、このオーケストラの響きと他の歌手の中では声の迫力がもう一つ欲しいところ。脇役の日本人歌手たちは、役割を果たしていたと思います。

エファーディングのこの舞台は今回7度目の再演。おなじみのものなのですが、かなり作り込まれた舞台で今回気づいたところがいくつかありました。有名な「7つのベールの踊り」。この踊りが始まると舞台は、サロメだけに注目してしまいますが、この時、他の出演者たちも色々演技をしています。ヘロディアスは踊りに全く無関心に取り巻きとイチャイチャしています。一方で5人のユダヤ人は、最初座ってくつろいでいるのですが、だんだん立ち上がって踊りを凝視していますし、常時外側を向いている衛兵もこの時はサロメの踊りを見てしまいます。この衛兵の見ている方向など、暗くてよく分からないのですが、それでも場面ごとに変えていたのですね。そういう細かい動きに気づけたのは良かったと思います。

![]()

主催:FORMOSAコンサート協会

WE LOVE OPERA~SPECIAL OPERA GALA CONCERT

会場 豊洲シビックセンターホール

出演者

| ソプラノ | : | 西本 真子 |  |

| ソプラノ | : | 別府 美沙子 | |

| メゾソプラノ | : | 丹呉 由利子 | |

| テノール | : | 小城 能生 | |

| テノール | : | 渡辺 康 | |

| バリトン | : | 上田 誠司 | |

| ピアノ | : | 神保 道子 | |

| ピアノ | : | 武田 麻里江 |

プログラム

| 作曲 | 作品名 | 曲名 | 歌手 | ピアノ |

| レオンカヴァッロ | 道化師 | トニオのプロローグ「ごめん下さい、皆さん」 | 上田 誠司 | 武田 麻里江 |

| ロッシーニ | チェネレントラ | アンジェリーナのアリア「悲しみと涙のうちに生まれ」 | 丹呉 由利子 | 武田 麻里江 |

| ドニゼッティ | 愛の妙薬 | アディーナとネモリーノの二重唱「愛しい妙薬よ!僕のものだ!」 | 別府 美沙子/小城 龍生 | 武田 麻里江 |

| ベッリーニ | カプレーティとモンテッキ | ロメオとテバルドの二重唱「愚か者め!私が一声あげたなら」 | 丹呉 由利子/渡辺 康 | 神保 道子 |

| プッチーニ | ラ・ボエーム | ミミ、ロドルフォ、ムゼッタ、マルチェッロの四重唱「あなたの愛の呼ぶ声に~さよなら、優しい朝の目覚めも」 | 西本 真子/渡辺 康/別府 美沙子/上田 誠司 | 神保 道子 |

| 休憩 | ||||

| ヴェルディ | ドン・カルロ | カルロとロドリーゴの二重唱「我らの胸に友情を」 | 小城 龍生/上田 誠司 | 神保 道子 |

| ベッリーニ | ノルマ | ノルマとアダルジーザの二重唱「ご覧なさい、ノルマ」 | 西本 真子/丹呉 由利子 | 神保 道子 |

| レオンカヴァッロ | 道化師 | 間奏曲 | 神保 道子/武田 麻里江 | |

| ベッリーニ | 清教徒 | エルヴィーラとアルトゥーロの二重唱「終わってしまったのね~哀れな運命」 | 別府 美沙子/渡辺 康 | 武田 麻里江 |

| プッチーニ | マノン・レスコー | マノンとデ・グリューの二重唱「あなたなの、愛しい方」 | 西本 真子/小城 龍生 | 武田 麻里江 |

| アンコール | ||||

| バーンスタイン | キャンディード | 合唱曲「Make Our Garden Grow」 | 全員 | 神保 道子/武田 麻里江 |

感 想

オペラ好きなら分かる構成-FORMOSAコンサート協会「WE LOVE OPERA~SPECIAL OPERA GALA CONCERT」を聴く

「We love opera」今回のタイトルですが、この「We」は何をさすのかが問題です。「We」とは割とあいまいな概念ですが、今回のコンサートに関しては明確。今回の「We」は今回の出演者たちをさしています。オペラが好きでたまらない歌手の方々が、普通より濃厚にオペラの魅力を伝えようとこういうプログラムを組んだそうです。確かに一味違った「ガラ・コンサート」でした。普通はガラ・コンサートはアリアが中心で重唱は取ってつけたように歌われる場合が多い。今回は重唱が中心で、その重唱も本当に美味しいところだけ歌うのではなくて、レシタエィーヴォもシェーナもカヴァティーナもカバレッタもみんなやる。ですから一曲演奏するのに10分近くかかる。確かにこのプログラムにはオペラのエッセンスが詰まっていることを認めるしかありませんが、観客も選ぶだろうな、云うのが正直なところです。事実、観客の数も必ずしも多いというわけではなく、またその観客の顔ぶれを見ると、いつも劇場でお見掛けするようなディープなファンが多いとも思いました。

とはいえ、ここまでディープにするなら選曲はもうひとひねりが欲しかった。「ラ・ボエーム」の四重唱や、「友情の二重唱」はこの手のガラ・コンサートでは定番の曲なのだから入れない位に徹底してほしかったところです。確かに四重唱で今回の出場のメンバーで歌えるのは、この曲のほかであれば、リゴレットの「四重唱」ぐらいしか思いつかないのも事実なので仕方がないのは分かります。これでバリトンがもう一人いれば、「コジ・ファン・トゥッテ」など、選曲が広がるのですが。また四重唱に拘らず三重唱であれば、今回のメンバーで歌えるけれどもガラ・コンサートではなかなか取り上げられなかい曲がいくつも挙げられます。

テノールとバリトンの二重唱で両者のバランスがいい感じの曲は本当に沢山あります。すぐに思いつく曲であれば、「セビリアの理髪師」の「金を見れば知恵が湧く」や、「コジ」のフェランドとグリエルモの二重唱、「オテッロ」のオテッロとヤーゴの二重唱、「友情の二重唱」と言うならば、フランス語になってしまいますが、「真珠取り」の二重唱なども考えられます。個人的には「ドン・カルロ」の友情の二重唱は食傷気味です。

さて演奏ですが、いいものは良かったですが、それなりのものもあったというところ。

最初の「道化師」のプロローグ。一言で申しあげれば「軽い」演奏。「道化師」は内容が陰惨で且つそれを導くのがプロローグを歌うトニオですから、この曲はもっとおどろおどろしい方が雰囲気がでます。低音がもっと厚めに響いてほしいし、高い方ももっとがっちりと響いてほしい。上田誠司は喉の調子があんまりよくなかった感じで、声にざらつきがありましたが、そのせいかもしれませんがもうひと頑張りが欲しかった。

続くアンジェリーナのアリア。丹呉由利子が丁寧にしっかり歌っているのは分かるのだけど、曲の難しさに跳ね返されたというのが本当のところでしょう。質感が私がこれまで聴いてきたアンジェリーナより一段劣る感じです。何といっても低音に迫力がたりない。これがでないと、「チェネレントラ」という作品のセミセリア的な性格が見えなくなってしまいます。オペラの締めのアリアなのですから、作品全体を象徴するように歌って欲しいところです。

「愛の妙薬」の「ラ、ラ、ラ」。小城龍生のネモリーノは全然悪くないのですが、別府美沙子のアディーナが登場すると別府アディーナのきっちりした歌に美味しいところを持っていかれた感じ。ここでネモリーノが引き戻せる感じだといいバランスになるのですが。別府の力量に対抗しきれなかった、というところでしょうか。

「カプ・モン」の第二幕の二重唱。これはよかったです。丹呉由利子のロメオ、渡辺康のテバルド共にBravo。メロディーメーカー・ベッリーニの対立と怒りの表情を見せて、力強さと哀愁への変化をきっちり表現できたのがいい。

続く「四重唱」。選曲には文句を書きましたが、演奏は素晴らしい。西本ミミと渡辺ロドルフォの美声同士のしっとりとした別れの二重唱に鋭い楔となる別府ムゼッタと上田マルチェッロ。その対比が見事でした。Braviです。

後半冒頭の「友情の二重唱」これはいただけない。バリトンの下支えがあまりうまくいっていない。音を見失ったところもあったのではないかという印象です。両者がもっとがっちりとハモッて一体感を醸し出してほしかったと思います。

「ノルマ」の二重唱。こちらは素晴らしい。ノルマのしっかりした表情とアダルジーザの一歩引いた感じの表情のバランスがよく、和音もしっかり嵌って、ベッリーニの音楽美を伝えるに十分の演奏。今回の魅力の一曲です。

ピアノの二重奏で軽いインターバルを取った後の「清教徒」の二重唱。この二重唱こそ今回の演奏の白眉でした。別府エルヴィーラのしっとりしたリリコ・レジェーロと渡辺アルトゥーロの軽い高音が高いレベルで絡みつきます。この二重唱を「ガラ・コンサート」で聴くのは初めてですが、アルトゥーロを歌えるテノールがいない、というのがあると思います。とにかく難曲です。2021年9月の藤原歌劇団公演で、この曲の最高音であるハイDを澤﨑一了が胸音で軽々と響かせたのにはびっくりしたのですが、今回の渡辺康もハイDを見事に響かせて素晴らしかったです。もちろん高音に至るアプローチも見事で、この一曲を聴いただけでも聴きに来た甲斐がありました。

最後の「マノン・レスコー」の二重唱。悪くはなかったです。ただ、「ノルマ」の二重唱を歌ったあとの時間が十分ではなかったかなという印象。西本真子、流石に体力的に厳しくなっていたのか、前半のミミやノルマと比較すると、細かいところへのケアが不十分な感じです。喉に余裕があればもっと丁寧に歌えるだろうな、と思った次第。小城龍生のデ・グリューもしっかり声は飛んでくるけど、力任せの歌唱の感じがします。もう少し余裕があればもっといい歌になった感じがするので少し残念でした。

アンコールは一転して英語の歌。今回の出演者たちの気持ちである、オペラ界という畑をしっかり耕して、素晴らしい作品、素晴らしい演奏を享受したいという思いを込めて歌われました。「キャンディード」というハチャメチャな作品はこの曲で一気に収束するのですが、オペラの世界も様々な問題がありますが、オペラ好きな方々皆で耕して行きたいと思う気持ちはしっかりと伝わりました。

「WE LOVE OPERA~SPECIAL OPERA GALA CONCERT」TOPに戻る

![]()

主催:匠の時

大人の『オペレッタこうもり』みたいな大ガラ・コンサート

会場 杉並公会堂小ホール

スタッフ/出演者

| 指揮 | : | 柴田 真郁 |  |

| ピアノ | : | 藤原 藍子 | |

| フロッシュ | : | 岩田 達宗 | |

| フランク | : | 牧野 正人 | |

| アイゼンシュタイン | : | 泉 良平 | |

| ロザリンデ | : | 森山 京子 | |

| アデーレ | : | 高橋 薫子 | |

| ファルケ | : | 立花 敏弘 | |

| アルフレード | : | 中鉢 聡 | |

| ゲスト歌手 | : | 長島 由佳 |

プログラム

| 作曲 | 作品名/作詩 | 曲名 | 歌手 |

| ヨハン・シュトラウス2世 | こうもり | 第一幕より | |

| 休憩 | |||

| 古関裕而 | 作詞:菊田一夫 | イヨマンテの夜 | 立花 敏弘 |

| 武満 徹 | 作詩:武満 徹 | 翼 | 長島 由佳 |

| ワーグナー | タンホイザー | ヴォルフラムのアリア「優しい夕星よ」 | 泉 良平 |

| チャールダーシュ | 森山 京子 | ||

| カールマン | 伯爵令嬢マリツァ | タシロのアリア「ウィーンによろしく」 | 中鉢 聡 |

| プールトン | 作詞:エルヴィス・プレスリー | ラブ・ミー・テンダー | 岩田 達宗 |

| 平井 康三郎 | 小黒 恵子 | うぬぼれ鏡 | 高橋 薫子 |

| モーツァルト | ドン・ジョヴァンニ | ドン・ジョヴァンニとゼルリーナの二重唱「お手をどうぞ」 | 高橋 薫子/牧野 正人 |

| バーンスタイン | ウェストサイド・ストーリー | マリアとトニオの二重唱「トゥナイト」 | 森山 京子/中鉢 聡 |

| チレア | アドリアーナ・ルクヴルール | ミショネのアリア「モノローグが始まる」 | 牧野 正人 |

| ヨハン・シュトラウス2世 | こうもり | 全員の合唱「兄弟姉妹になりましょう」 | 全員 |

| アンコール | |||

| ヨハン・シュトラウス2世 | こうもり | 全員の合唱「ぶどう酒の流れる中に」 | 全員 |

感 想

バカやっているんじゃねえよ(笑)-匠の時「大人の『オペレッタこうもり』みたいな大ガラ・コンサート」を聴く

病気から復活し、車椅子で何とか移動されていた牧野正人を元気づけようと牧野の昔からの仲間が集った昨年6月のガラ・コンサート。これは本当に素晴らしいものだったのですが、このメンバーなら「こうもり」が出来るだろう、と言い出しっぺの泉良平が思いついたのが今回のコンサートの発端だったそうです。牧野は普段は松葉づえ。今回は松葉づえと車椅子を併用しての舞台でした。

最初に泉良平が登場して前説をしたのですが、このメンバーでやると「ぐっちゃぐちゃのばっらばらで全然まとまらない」とのことで、確かに「笑うしかない」内容でした。「こうもり」が始まる前に牧野フランクと岩田フロッシュで芝居があり、岩田が「水戸黄門」のテーマ曲の音楽で「どんぐりころころ」を歌ってでてきたり、ディズニー映画「白雪姫」の「ハイホー」が歌われたり、「こうもり」の音楽が始まる前にひとしきりありました。そこから「こうもり」の序曲と第一幕が上演されたのですが、中身は半分ぐらいカット。その分お笑いの小ネタをふんだんに盛り込んで、笑える笑える。中鉢アルフレードなどは、本来の「僕の小鳩よ」で入って来たかと思うと、カルメンのホセ、リゴレットのマントヴァ公爵、トゥーランドットのカラフとどんどん歌い継ぎ。それも目一杯に歌うので、声も破綻しています。

他のメンバーもこの「こうもり」の部分は、ハチャメチャをやることに主眼が置かれていたようで、音楽的にはかなり残念な感じでしたが、平均年齢60歳のベテランによるパフォーマンスはすさまじいというか、おバカというか、もう勝手にやって!というレベル。思いっきり笑わせていただきました。

音楽的な味は後半のガラ・コンサートで示されました。舞台はオルロフスキー公爵邸という設定ですが、本来こうもりの第二幕で演奏される音楽は演奏されず、それぞれの歌手の得意な曲が披露されました。司会はファルケ博士。まず最初に立花ファルケが、端正で伸びやかに「イヨマンテの夜」を熱唱し、後半の雰囲気を決めました。続いて、長島由佳の「翼」。長島の少女的な声がこの作品のおしゃれな広がりと共鳴して、素晴らしい雰囲気で響きます。

3曲目が泉アイゼンシュタインによる「夕星の歌」。藤原歌劇団でドイツオペラを上演する可能性はほとんどないと思いますが、この「夕星の歌」は「藤原でもワーグナーをやったらどうだろう」と思わせるような素晴らしい「夕星」。感服しました。続く森山ロザリンデが歌うは「チャールダーシュ」。チャールダーシュはハンガリーの民族音楽の一形態で、たくさんの楽曲があるようです。一番有名なのは歌が入らないモンティの「チャールダーシュ」とこうもりでロザリンデが歌うチャールダーシュ「ふるさとの調べに」だと思いますが、今回歌われたのはは全然違う曲でした。チャールダーシュの一般的な特徴である、前半が極めてゆっくりで、後半が極めて速い曲で、森山はその曲の特徴をよく捉えて、後半はタランテラのように歌って大喝采。

中鉢アルフレードの「ウィーンによろしく」は前半のパワフルに押し進んだ歌とは正反対に、甘いテノールのアリアになっていました。今年還暦の高橋薫子が歌うのは、彼女の今年の課題曲「うぬぼれ鏡」。素敵なのですが、「うふっ」と笑う部分はまだ改良の余地がありそうです。そして「誘惑の二重唱」。高橋・牧野のコンビでも何度も歌われた曲だと思います。お手本のようなような歌で見事なものでした。これに触発されたか、森山京子と中鉢聡が「トゥナイト」で熱唱。こちらもいい感じです。

そして、牧野正人の当たり役のひとつであるミショネの「モノローグが始まる」。本日の白眉でした。雰囲気の良く出た素晴らしいミショネで本当に感心しました。

でもこれらのガラコンサートはあくまでも「こうもり」の第二幕ですから、最後は「兄弟姉妹になりましょう」で締めました。アンコールも「こうもり」のシャンパンソング。「こうもり」はこの曲がないと終わりません。とにかくおふざけから本格的な歌唱まで、幅の広い音楽を楽しませていただきました。

「大人の『オペレッタこうもり』みたいな大ガラ・コンサート」TOPに戻る

![]()

鑑賞日:2023年6月24日入場料:自由席 3000円

主催:かっぱ橋歌劇団

かっぱ橋歌劇団第11回公演

全3幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

モーツァルト作曲「ポントの王ミトリダーテ」(Mitridate, re di Ponto)K.87(74a)

台本:ヴィットーリオ・アマデオ・チーニャ=サンティ

会場 サンパール荒川小ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 高野 秀峰 |

|

| ピアノ五重奏 | : | アンサンブルΚ(カッパ)(勝部弓理子(1stvn)、子安和美(2ndvn)、西村葉子(va)、佐藤慧(vc)、土屋麻美(pf) | |

| 演 出 | : | 舘 亜里沙 | |

| 照 明 | : | たきざわ 勝彦 | |

| 舞台監督 | : | 舘 亜里沙 |

出 演

| ミトリダーテ、ポントの王 | : | 及川 尚志 |

| アスパージア、ミトリダーテの婚約者 | : | 牟田 智子 |

| シーファレ、ミトリダーテの息子 | : | 山畑 晴子 |

| ファルナーチェ、ミトリダーテの長男 | : | 齋 実希子 |

| イズメーネ、パルティア王の娘 | : | 高津 桂良 |

| マルツィオ、ローマの護民官 | : | 中井 亮一 |

| アルバーテ、ニンフェアの領主 | : | 中原 沙織 |

| 少年モーツァルト(黙役) | : | 宮下 麗 |

感 想

よく再演を考えました‐かっぱ橋歌劇団第11回公演「ポントの王ミトリダーテ」を聴く。

昨年8月6日、かっぱ橋歌劇団は第10回公演として「ポントの王ミトリダーテ」を取り上げました。滅多に上演されない演目ですので、勇んで聴きに伺ったのですが、曲の技巧的難しさに歌手たちの準備が追いつかず、正直申し上げれば生煮えの舞台だったなというのが本当のところでした。昨年の感想を再掲すると「皆さん、楽譜にかかれている音を出すのが精一杯で技巧的なアリアに振り回されていた、というのが本当のところでしょう。暴れ馬に乗って、何とか落とされずについて行っているな、というのが聴きながら持った印象です(もちろん、振り落とされずに演奏していることは素晴らしいことです)でヴェリズモオペラなどを得意とする及川尚志にしても、ヴェルディのヒロイン役を得意とする刈田享子にしてもいつもと勝手が違っていたようで、十分自分の体の中に入っていないうちに本番が来た、というところではなかったでしょうか。」と書いています。

こういうことを一番思っていたのは演奏されていた方々であり、更にブラッシュアップした舞台を見せたいと思われたのでしょうね。そういうことでほぼ11か月後、再演とあいなりました。会場は、東京音楽学校の旧奏楽堂からサンパール荒川の小ホールに変更になりましたが、キャストは昨年のAプロ、Bプロの混成チームで、ピアノ五重奏のメンバーも第二ヴァイオリンとチェロが交替したほかは昨年と同じです。演出も使用した楽譜のカットも昨年と全く一緒だそうです。ちなみにキャストは及川、山畑、高津、中原の4人が昨年のAプログラムから、牟田、齋、中井がBプログラムからの参加ですが、中井亮一は昨年のミトリダーテからマルツィオに変更になりました。中井は自らマルツィオ役をやりたいと申し出てくださったそうで、それが今回の再演の原動力だったのかも知れません。

演劇的側面を申しあげれば、舞台としての全体のまとまりが昨年よりもよくなっていて、流れが見える演出になっていたと思います。同じ演出なのですが、歌手陣の自分がどの立ち位置で歌っているかという意識が昨年よりも明確になっていたからでは無いかと思います。昨年は同じようなアリアとレシタティーヴォが交互に続くバロック的オペラ・セリアスタイルに結構退屈さを感じたのですが、今回はそんなことはなく舞台を拝見できたので、舞台の流れが観客にも分かるレベルまでには改善されていたということなのでしょう。

弦楽合奏も昨年よりよくなって音楽が流麗に流れていた感じはします。指揮の高野秀峰は昨年以上に曲を解析して前向きの指揮をしていたと思いますし、コンサートミストレスの勝部弓理子も細かいパッセージをしっかりと弾きこなし、アンサンブルを引っ張っていたように思いました。

歌唱ですが、こちらも昨年よりよくなっているのでしょうが、それ以上に会場の違いが影響していたと思います。サンパール荒川の小ホールは狭く且つ響きがデッドなので、歌手の声がストレートに生生しく聴こえてくる。昨年の奏楽堂はもっと響き豊かに円やかに聴こえて来たので、その点では歌い手は不利になったと思います。

個々の歌に関しても技巧的なところの処理で上手くいっていないところが多かったのも昨年と同様です。

外題役の及川尚志はさすがの実力で、第二幕、第三幕は素晴らしい歌唱を披露しました。ただ、第一幕の技巧的な登場のアリアは上行跳躍がちょっとずり上げているように聴こえました。この辺が音がストレートに聴こえる弊害だったかもしれません。

アスパージア役の牟田智子もいい歌唱演技を披露しました。しかしながら登場のアリア「Al destin che la minaccia」は超技巧的で大変なアリアではあるのですが、曲の難しさに身体がついていていないなという印象。この曲を十分に歌うためにはもっと研究が必要なのだろうなと思ったところです。

シーファレを歌った山畑晴子も昨年と同様の印象です。もちろんブラッシュアップはされて来ているのでしょうが、やはり細かいところの処理が上手くいっていない感じがするところがありました。

齋実希子のファルナーチェ。かなりお疲れだった様子で、今回のメンバーの中では一番うまくいっていないのかなと思いました。彼女の役は低音部をドスを聴かせてしっかり聴かせるところに存在価値があると思うのですが、低音部がすこぶる響かず悪役感の出方が弱い。演技ももっと堂々とされたほうがよいと思うのですが、演技も常時肩を落として縮こまっている感じで、残念でした。かっぱ橋歌劇団の主宰者で、今回の制作も担当されていたようで、大変なことは十分想像できますが、それでも舞台に乗ったらそこを感じさせないで欲しいところです。

中井亮一のマルツィオ。自分で買って出たというだけあって素晴らしい存在感と歌。藤原歌劇団のプリモテノールは一味もふた味も違います。高津桂良のイズメーネと中原沙織のアルバーテは昨年もいい感じでよかったのですが、今年も立派で良かったです。

かっぱ橋歌劇団第11回公演「ポントの王ミトリダーテ」TOPに戻る

本ページトップに戻る

![]()

鑑賞日:2023年6月28日

入場料:D席 3960円 4F R5列 3番

主催:新国立劇場

新国立劇場会場25周年記念公演

オペラ4幕 字幕付き原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」(La

Bohéme)

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イリッカ

原作:アンリ・ミュルジュ

会場 新国立劇場オペラパレス

スタッフ

| 指 揮 | : | 大野 和士 |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 児童合唱 | : | TOKYO FM少年合唱団 | |

| 児童合唱指導 | : | 米屋恵子、伊藤邦恵 | |

| 演 出 | : | 粟國 淳 | |

| 美 術 | : | パスクアーレ・グロッシ | |

| 衣 裳 | : | アレッサンドロ・チャンマルーギ | |

| 照 明 | : | 笠原 俊幸 | |

| 舞台監督 | : | 髙橋 尚史 |

出 演

| ミミ | : | アレッサンドラ・マリアネッリ |

| ロドルフォ | : | スティーヴン・コステロ |

| マルチェッロ | : | 須藤 慎吾 |

| ムゼッタ | : | ヴァレンティーナ・マストランジェロ |

| ショナール | : | 駒田 敏章 |

| コッリーネ | : | フランチェスコ・レオーネ |

| ベノア | : | 鹿野 由之 |

| アルチンドロ | : | 晴 雅彦 |

| パルピニョール | : | 寺田 宗永 |

感 想

初日の呪縛かしら-新国立劇場「ラ・ボエーム」を聴く

新国立劇場の「ラ・ボエーム」、2003年の初演以来、ほぼ4年間隔で取り上げられて、前回は2020年1月。コロナ禍が始まる直前でしたが、結構間延びした演奏で悪い演奏として印象に残っています。今回は新国立劇場のオペラ芸術監督の大野和士の指揮。大野の音楽作りは流石に説得力があって、全体的には中庸で、凄くこなれた「ボエーム」だったと思います。「ボエーム」という作品の魅力を過不足なく伝えたという意味において、いい演奏なのでしょう。Bravoの声がいっぱいかかっていました。

特に、第3幕は良かったです。緊張感あふれる抑えた音楽の流れの中に、若いミミとロドルフォの別れの重唱が美しく響く様子は、第三幕のしんしんと雪の降る舞台の静寂感と相俟ってとてもしんみりとさせてくれます。粟國淳の演出の魅力を引き出した音楽と言ってよいと思います。ミミとロドルフォの二重唱の盛り上がりが更に一歩遅くなって、もうひとつ抑制できていれば最高と申しげてもいい。ただ、そこで、ちょっと熱を帯びてします。この音楽の作りは、プッチーニ的には正しいのかもしれませんが、日本的オペラファンとしてはちょっと惜しいのかなと思ってしまう。しかし、そこまで煩いことを言わなければ最高と申しあげてよいと思います。

そういう幕にできたのはプッチーニの作曲した世界を大野和士の抑制した音楽作りと、ミミ、ロドルフォの二人の歌手の丁度いい感じの響き方があるのだろうと思います。

ミミを歌ったマリアネッリは中低音の響きが豊かでミミにぴったりという感じ。ただ、一方で高音部は力任せのところがあり響きが薄くなると金切り声のように聴こえてきます。特に第一幕は高音のキンキンした感じが耳につきました。登場のアリアの「私の名はミミ」などはその典型で、中低音で弱音を駆使する部分と高音で張る部分の落差がかなりあったという印象です。ただし、二幕以降はあんまりそんな感じは受けなくなったので、歌っているうちに緊張が解けて、会場の響きに乗れるようになったのかもしれません。

コステロのロドルフォ。軽めの美声で、ロドルフォにぴったりの声だと思うのですが、舞台上のバランスで歌うのではなくて、結構「俺が、俺が」という印象がある。プリモテノールですからある程度それがあるのはいいことですが、その割に高音のアクートはちょっと自信なさげな感じ。第1幕では出るタイミングを誤ったりもしていたので、ちょっとは動揺していたのかもしれません。

須藤慎吾のマルチェッロは初日と云うこともあるのか第一幕はやや緊張していた印象。第二幕のムゼッタに対する不機嫌な歌はいい感じだったので、緊張がいい感じにほぐれてきたというところでしょう。

マストランジェロのムゼッタ。長身で華やかな顔立ち。まさにムゼッタという感じ。ムゼッタの気が強くてわがままな感じを上手に振りまいていました。私はマストランジェロが主要四人の中では一番良かったのかなと思いました。

駒田敏章のショナールはしっかりとしたつなぎをやってよかったと思います。フランチェスコ・レオーネのコッリーネはバスと書かれていますが、声質的にはやや軽めの印象で、もうちょっと深めの声の方がコッリーネには似合っていると思います。第4幕の「古い外套よ」はもっと重くどっしりとした感じがあった方がいいと思います。

ベノア、アルチンドロ、パルピニョールはこの舞台おなじみのメンバー。流石に手慣れた歌唱・演技で素晴らしい。こういう脇役がいい感じだと舞台が締まります。

個々の歌手に関しては色々書きましたが、それでもそれぞれの特徴を出して舞台を彩ったことは間違いありません。Bravoも親の仇のように飛んでいたと思います。とはいえ、全体として見た場合、あそこまでBravoを飛ばすほどの舞台ではなかったというのが本当のところ。初日ということもあったのでしょうがアクシデントも多かったです。

一番驚いたのは、二幕の幕が上がらなかったこと。二幕はオーケストラが始まると同時に外幕が上がり、ライトが付き、内幕に描かれたカルチェ・ラタンの印象派っぽい絵が浮かび上がり、合唱の前奏が始まり、それから内幕が上がって同時に歌が聴こえるという段取りですが、オーケストラが進み、字幕も出ているのにライトが点かない。さすがにすぐ停まり、第二幕の最初からやり直しになりましたが、こういうトラブルがあると緊張感が切れる方もいるでしょうし、そういう影響か、第二幕のかみ合わせはあんまりよくなかった印象です。新国立劇場合唱団の本来の力量であればもっとかっちりと嵌めこむると思うので、やはりアクシデントの影響はあったのでしょう。

また主役級の歌手の方も第一幕の前半は距離感の取り方がもう一つ納得いっていなかったのか、アンサンブルのバランスは今一つ。ミミにしてもロドルフォにしてもアリアはお互い同士で圧倒する感じで歌い、それが聴き手が納得させるだけの力量があればいいのですが、それほどでもないから、そこもイマイチ。第三幕が上手くいったのは、最初の自己主張とバランスの悪さがいい感じに解消されたためだろうと思います。

第4幕で、ミミはいい感じで死んでくれたので、終わりよければすべて良しというところでしょうが、二日目以降に聴い方がいいパフォーマンスを聴けただろうなと思った次第です。

新国立劇場「ラ・ボエーム」TOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||