オペラに行って参りました-2017年(その5)

目次

| 期待の星になれるか? | 2017年10月15日 | 国立音楽大学大学院オペラ2017「フィガロの結婚」を聴く |

| 100人の幸せ | 2017年10月21日 | 「花咲く庭園」を聴く |

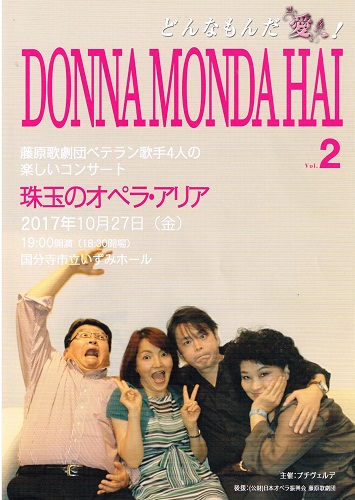

| ベテラン達の何でもあり | 2017年10月27日 | 「どんなもんだ「愛」2」を聴く |

| ドヴォルザークの旋律美 | 2017年11月11日 | 日生劇場「ルサルカ」を聴く |

| 知っていればより楽しめる楽屋落ち | 2017年11月12日 | 東京オペラプロデュース101回定期公演「ビバ!ラ・マンマ」を聴く |

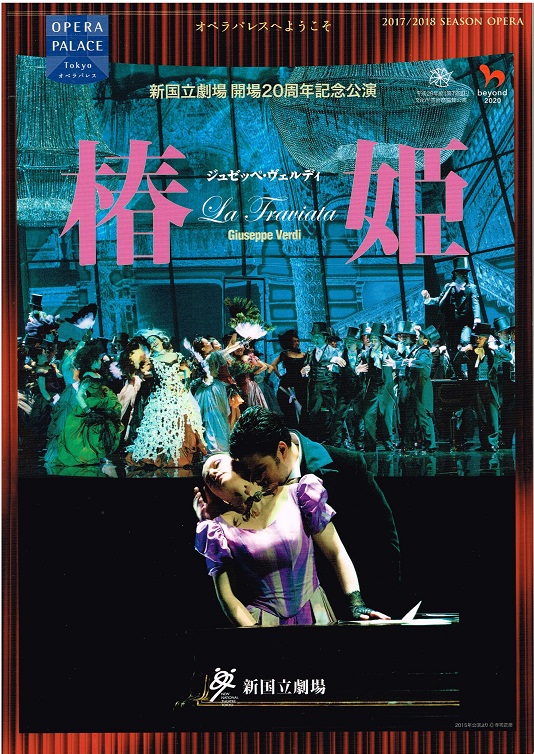

| 美人は七難隠すか? | 2017年11月19日 | 新国立劇場「椿姫」を聴く |

| 場末の田舎芝居 | 2017年11月24日 | 東京二期会オペラ劇場「こうもり」を聴く |

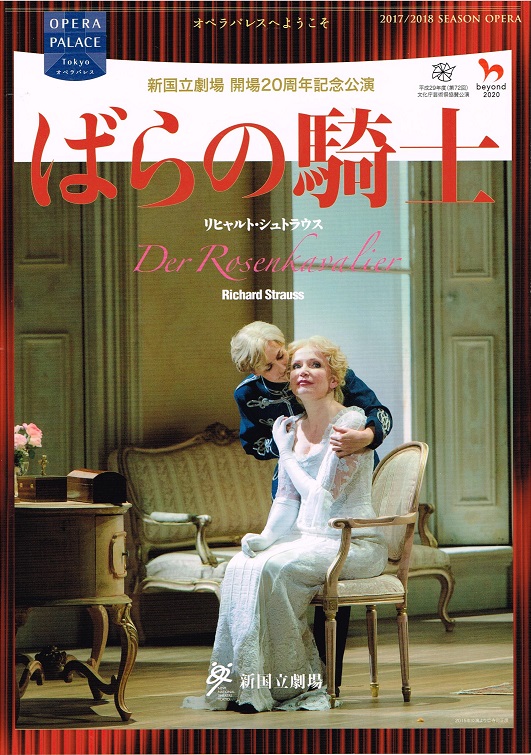

| 過ぎたるは猶及ばざるが如し | 2017年12月3日 | 新国立劇場「ばらの騎士」を聴く |

| 周回遅れ | 2017年12月10日 | 藤原歌劇団公演「ルチア」を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

| 2017年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2017年 |

| 2016年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2016年 |

| 2015年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2015年 |

| 2014年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2014年 |

| 2013年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2013年 |

| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2012年 |

| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |

| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |

| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |

| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |

| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||

| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||

| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||

| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||

| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||

| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||

| 2001年 | その1 | その2 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||

| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |

![]()

鑑賞日:2017年10月15日

入場料:A席 2000円 く列5番

主催:国立音楽大学

国立音楽大学大学院オペラ2017

オペラ4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

会場:国立音楽大学講堂

スタッフ

| 指 揮 | : | 高関 健 |

|

| 管弦楽 | : | 国立音楽大学オーケストラ | |

| チェンバロ | : | 藤川 志保 | |

| 合 唱 | : | 国立音楽大学合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 安部 克彦 | |

| 演 出 | : | 中村 敬一 | |

| 装 置 | : | 鈴木 俊朗 | |

| 衣 裳 | : | 半田 悦子 | |

| 照 明 | : | 山口 暁 | |

| 振 付 | : | 堀田 麻子 | |

| 声楽指導 | : | 岩森美里/大倉由紀枝/黒田博/澤畑恵美/福井敬 | |

| 舞台監督 | : | 徳山 弘毅 |

出 演

| アルマヴィーヴァ伯爵 | : | 高田 智士 |

| アルマヴィーヴァ伯爵夫人 | : | 野村 優子 |

| フィガロ | : | 照屋 博史 |

| スザンナ | : | 山崎 わかな |

| ケルビーノ | : | 鈴木 夏季 |

| マルチェリーナ | : | 小林 紗季子 |

| ドン・バルトロ | : | 大槻 聡之介 |

| ドン・バジリオ | : | 宮西 一弘 |

| ドン・クルツィオ | : | 小堀 勇介 |

| アントニオ | : | 小山 晃平 |

| バルバリーナ | : | 吉田 慎知子 |

| 花娘Ⅰ | : | 長田 真澄 |

| 花娘Ⅱ | : | 丸山 智子 |

感想

期待の星になれるか?-国立音楽大学大学院オペラ2017「フィガロの結婚」を聴く。

国立音楽大学の大学院オペラは、モーツァルトのダ・ポンテ三部作を交互に演奏して、アンサンブルをしっかり聴かせるという形で60年に近い歴史があります。私が聴き始めてからもほぼ15年になりますが、ここで聴いて素敵だなと思った歌手の方は、第一線で活躍している方が多くおられ、やはり、「栴檀は双葉より芳し」というのは本当なのだな、と思うところです。

さて、本年の大学院オペラは例年通り2日間ダブルキャストで上演されましたが、大学院生で出演したのは合計5名、二日目の出演者ではスザンナと伯爵夫人だけでした。あとは全てOBです。例年ですと、ケルビーノやバルバリーナは大学院生が演じることが多いので、その点はちょっと寂しく思いました。世の中の経済状況が大学院進学者を減らしているのだとすれば残念なことです。

しかしながら、本年の大学院生は素晴らしい。特に伯爵夫人を歌った野村優子。今回の上演のピカ一と申し上げてよいのではないでしょうか。野村は声質的に伯爵夫人にあっているということはあるのですが、それに加えて、技術的に見事でした。第二幕の登場のアリアはちょっと緊張していた印象はありますが、その後は伸びやかな歌唱になりました。彼女の良いところは声の濃淡が少ないところです。きっちり声が出ていて、声量的に弱くなる感じがない。第三幕のアリアもとても立派でしたし、重唱で絡む部分も相手がそれなりの歌でも、彼女はきっちりと歌って自分の責任を果たすところなど、大変立派でした。久々の大型新人という感じで、今後注目していきたいと思いました。

一方スザンナを歌った山崎わかな。野村と比較すると力量的には問題がありました。音楽への乗り方は全然悪くないと思いますが、声の安定性は乏しい感じです。彼女の場合ゆったりした部分では比較的声が飛んでくる感じですが、速いパッセージでは小さくなる傾向があります。重唱でスピードが出てくると、スザンナの声がもっと聴こえるべきなのに、埋没した感じになる、ということもありました。手紙の二重唱などは、伯爵夫人のしっかりした感じに対してスザンナはちょっと不安定な感じがあり、そういうところがこの方の課題なのだろうと思いました。

さて、この二人の大学院生を支える助演陣ですが、かなりばらつきがあったという印象です。

伯爵役の高田智士、第二幕、第三幕は雰囲気もよく出ていましたし、音楽的にもしっかり歌われていた印象です。しかし、第一幕、第四幕は今一つだったのかなという感じです。アルマヴィーヴァ伯爵は若々しいバリトンの役であるとは思いますが、結構低い音も出てきます。高田はもともと低音のあまり得意の方ではないようですが、第一幕はその低音が迫力に欠け、第四幕も乗り切れていなかった感じがしました。

照屋博史のフィガロ。3年前、2014年の国音大学院オペラでもフィガロ役を歌っておりますが、その時よりも集中力が落ちている印象です。溌溂とした印象を強調するためか、元気いっぱいな感じで歌っていますが、3年前よりも荒っぽい印象を受けました。集中力の点で如実に表れていたのが、「もう飛ぶまいぞこの蝶々」のアリアで、出が遅れたこと。これがその典型例ですが、それ以外でももっと丁寧に歌った方が雰囲気が良いのになあと思う部分が何か所かありました。

鈴木夏季のケルビーノもあまり買いません。ケルビーノは歌もさることながら演技で見せなければいけない役柄です。本来女性歌手が男性として登場し、その男性が劇の中で女装する、という複雑な役ですから上手に演技しないと不自然さが強調されます。鈴木は二つのアリエッタ「自分で自分が分からない」も「恋とはどんなものかしら」もそれほど素晴らしいというほどの歌ではありませんでしたが、それ以上に演技がぎくしゃくしている印象で、わたしは最初、「演技の下手な大学院生だな」と思って鑑賞していたのですが、卒業生と聴いてまたびっくりいたしました。

大槻聡之介のバルトロも今一つ。声質がバスというにはちょっと違うのではないかという印象で、第一幕のアリアはあまりぱっとしませんでした。低音が響かないのとテンポがやや遅れ気味だったのが残念です。あとは小山晃平のアントニオも今一つの印象です。

それ以外はみな良好でした。小林紗季子のマルチェリーナがよく、宮西一弘のバルトロ、小堀勇介のクルツィオ、吉田慎知子のバルバリーナも良かったと思います。

もう一つ大事なのは、このプロダクションを引っ張った高関健のコントロール。さすがに上手だと思いました。個別にはいろいろ気になるところも少なくない舞台だったのですが、トータルとしてみるとかなり聴きごたえがある演奏になっていました。国立音楽大学院の大学院オペラでフィガロを聴くのは5回目になると思いますが、その中でも特によかった2004年や2007年に準じる舞台であり、立派な演奏だったと申し上げましょう。

![]()

鑑賞日:2017年10月21日

入場料:全席自由 4000円

花咲く庭園~Il giardino fiorito~

ソプラノ:高橋 薫子

チェンバロ:水野 直子

会場:東京オペラシティ 近江会堂

プログラム

| 作曲家 | 曲名 | チェンバロ | 歌手 |

|

| ジュリオ・カッチーニ | 愛の神よ、何を待っているの | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ジュリオ・カッチーニ | 翼を持つ者、愛の神よ | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ジュリオ・カッチーニ | 麗しのアマリッリ | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ベルナルド・バスクイーニ | いたずら郭公のトッカータ | 水野 直子 | ||

| アレッサンドロ・スカルラッティ | すみれ | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ドメニコ・スカルラッティ | あの恋する蝶のように | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| フランソワ・クープラン | 百合の花咲く | 水野 直子 | ||

| フランソワ・クープラン | 花の女神フローラ | 水野 直子 | ||

| フランソワ・クープラン | 羽虫 | 水野 直子 | ||

| フランソワ・クープラン | 蜜蜂 | 水野 直子 | ||

| フランソワ・クープラン | 蝶 | 水野 直子 | ||

| 休憩 | ||||

| ジャン=フィリップ・ラモー | 恋するナイチンゲール | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ジャン=フィリップ・ラモー | 鳥のさえずり | 水野 直子 | ||

| ジャン=フィリップ・ラモー | 一つ目巨人 | 水野 直子 | ||

| アントーニオ・ヴィヴァルディ | 私はあのジャスミンの花 | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ジャック・デュフリ | 三美神 | 水野 直子 | ||

| ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル | 愛しい木陰よ | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル | もう一度私を見つめて | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

| アンコール | ||||

| トンマーゾ・ジョルダーニ | 愛しい人よ | 水野 直子 | 高橋 薫子 | |

感想

100人の幸せ~「花咲く庭園」を聴く

このコンサートはチェンバロ演奏者の水野直子が、「久保田彰氏によるルドゥーテの花の模写が描かれたチェンバロに出会ったことから」花のイメージを膨らませてプログラムを考えたそうです。

すなわち、花咲く庭園に、神、ニンフ、ひと、動物たちが集まる。バロック時代のそういう曲を集めてプログラミングをしました。歌が付くものについては、ソプラノの高橋薫子がうたい、チェンバロ独奏の曲は水野がひとりで演奏するというもので、ひとつのコンセプトに合わせて、フランスとイタリアのバロック時代のほぼ全体が描かれるという形になっています。

バロック時代はざっくり言えば、1600年から1750年の約150年間続いたわけですが、カッチーニは1545年生まれで、ほぼルネッサンスの最後期からバロックの最初期につなぐ作曲家であり、アンコールで歌われたジョルダーニは、1730年生まれでほぼ古典派との境目の人とみなすことができます。その年代のフランスとイタリアバロックを鳥瞰し、花咲く庭園に集うものを集めて見せるプログラミングの技量が光ります。なお、ヘンデルはドイツ人ですが、イギリスでイタリア語のオペラを書き、バロック後期のオペラ作曲家として最も重要な方です。

ちなみにバロック時代の有名なアリアは声楽の初学者が必ず学ぶパリゾッティ編集の「イタリア歌曲集」に含まれるものが多い(今回演奏された曲では、愛の神よ、何を待っているの、アマリッリ、菫、オンブラ・マイ・フ、カーロ・ミオ・ベン)のですが、このパリゾッティ版は19世紀のロマン派の目で手を入れられていますので、原典とは違う。今回は、水野が探してきた原典に近い楽譜で、その違った味わいが面白かったです。

さて演奏ですが、高橋薫子が素晴らしい。高橋はベルカントオペラのリリコ・レジェーロ系ヒロインでその美声と技巧で一世を風靡したわけですが、そういうスリリングさとは無縁の今回の演奏会は無理をしない余裕が全体的にみなぎっていて、それが歌唱の良さにつながっていたと思います。高橋はもちろん大きい声も出ますし、大ホールを響かせるだけの力量もあるわけですが、最大120席という狭い空間で、無理なく歌うとき、そのふくよかな柔らかな響きが天井から注がれる感じはまさに絶妙と申し上げるしかありません。チェンバロの繊細な音も高橋の声によく合っているのですね。その重ねあった時の響きの渋い美しさがまさに夢の花の庭園でありました。前半の「すみれ」がまず素晴らしく、続いての「あの恋する蝶のように」も抜群の出来。後半の「恋するナイチンゲール」の華やかな響きも素敵で、ヘンデルの二曲のアリアも流石と申し上げるしかありません。

これは同じ場所で同じ時間を共有した100人にだけ分かる共感だと思います。とても素敵でした。

水野直子のチェンバロもテクニカルな魅力がまずありました。やはり繊細な音色が素晴らしく、一方で、トリルなどの技巧にも冴えがあり、チャーミングな演奏で終始したと思います。独奏では前半に演奏されたクープランの小品がことによかったし、バスクイニーニも結構。フランスバロックのクラブサン作品に彼女の良さがより見えたように思いました。

![]()

賞日:2017年10月27日

入場料:全席自由 3000円

どんなもんだ愛!2(DONNA

MONDA HAI vol.2)

藤原歌劇団ベテラン歌手4人の楽しいコンサート

珠玉のオペラ・アリア

会場:国分寺市立いずみホール

出演

| ソプラノ | : | 高橋 薫子 |  |

| メゾソプラノ | : | 森山 京子 | |

| テノール | : | 中鉢 聡 | |

| バリトン | : | 牧野 正人 | |

| ピアノ | : | 藤原 藍子 |

プログラム

| 作曲家 | 作品名/作詩 | 歌曲名 | 歌手 |

| 第一部「オペラ名場面」 | |||

| レオンカヴァッロ | 道化師 | トニオのプロローグ「ちょいとお邪魔しますよ」 | 牧野 正人 |

| ドニゼッティ | ドン・パスクワーレ | ノリーナのアリア「あの騎士の眼差しに」 | 高橋 薫子 |

| マスカーニ | カヴァレリア・ルスティカーナ | サントゥッツアとトゥリドゥの二重唱「ここにいたのか、サントゥッツア」 | 森山 京子/中鉢 聡 |

| ドニゼッティ | ドン・パスクワーレ | ノリーナとドン・パスクワーレの二重唱「お出かけですか、奥様」 | 高橋 薫子/牧野 正人 |

| プッチーニ | トゥーランドット | カラフのアリア「誰の寝てはならぬ」 | 中鉢 聡 |

| ロッシーニ | アルジェのイタリア女 | イザベッラのアリア「酷い運命よ」 | 森山 京子 |

| ヴェルディ | リゴレット | 四重唱「美しく、愛らしい娘よ」 | 高橋 薫子/森山 京子/中鉢 聡/牧野 正人 |

| 休憩 | |||

| 第二部「私の好きな歌」 | |||

| 佐々木 すぐる/牧野正人編曲 | 加藤 まさを | 月の砂漠 | 牧野 正人 |

| 木下 牧子 | 岸田 衿子 | 竹とんぼに | 高橋 薫子 |

| BEGIN | 森山 良子 | 涙そうそう | 森山 京子 |

| ガルデル | レ・ベラ | 想いの届く日 | 中鉢 聡 |

| ロッシーニ | パチーニ | 赤ちゃんの歌 | 高橋 薫子 |

| パガーノ/牧野正人編曲 | パガーノ | 黒いネコが欲しかった | 牧野 正人 |

| オブドラルス | スペイン民謡 | El Vito | 森山 京子 |

| ララ | ララ | グラナダ | 中鉢 聡 |

| アンコール | |||

| ヴェルディ | 椿姫 | 乾杯の歌 | 全員 |

感想

ベテラン達のなんでもあり~「どんなもんだ「愛」2」を聴く

藤原歌劇団の「ベテラン歌手4人」と書かれたコンサートで、確かにそれはその通りなのですが、もう一つ申し上げれば、洗足音楽大学で教鞭をとっている4人によるコンサートでもあります。ただし、聴きに来ている方は洗足の学生という感じの方はもちろんいましたが、それよりも立川など多摩地区の市民オペラや合唱の関係者が多かった印象です。司会は牧野正人が担当し、ご本人が「何でもあり」とおっしゃっていましたが、確かに何でもあり、という演奏会でした。本当にたくさんの笑いが出るコンサートで、わたくしはピアノの藤原藍子が笑うところをあまり見たことがないのですが、今回は舞台上で何度も笑われていて、そこがとても印象的でした。

第一部のオペラアリアですが、ありていに言ってしまえば、ベテランの味と年寄りの冷や水が一緒になってしまったような演奏。ベテランの味を代表するのは牧野正人でしょう。牧野のトニオは定評のあるところで、私もずいぶんいろいろなトニオを聴いてきておりますが日本人歌手で、牧野以上のトニオ歌いはちょっと思いつかないです。今回もとても素晴らしいトニオでした。もちろん今回は「道化師」を演奏するためにトニオを持ってきたわけではなく、幕開けの紹介、という意味だったのですが、熱唱で最初から観客の期待を盛り上げました。その後のドン・パスクワーレのおかしみのある歌唱もリゴレットの抑えた歌唱も素晴らしく、円熟の極みを 感じました。

高橋薫子は日本を代表するスーブレットで、ノリーナも彼女にぴったりの役柄です。しかし、高橋も年齢に伴ってさすがに声が重たくなり始めていて、中音部がちょっと落ち着いていて年増のノリーナになった印象。高音は技術でキャピキャピ感を出していますが、中音部の勢いは弱かったかな、という感じです。

森山京子の「酷い運命よ」はさすがの歌唱でした。アジリダはものすごく軽快という感じではなく「昔取った杵柄」の雰囲気はちょっとあったのですが、今年の夏あまり上手でない「酷い運命よ」を聴く機会があったわけですが、その時と比較するとレベルが段違いです。

中鉢聡。ちょっと張り切りすぎの印象です。声を張り上げるのは結構ですが、あそこまで頑張らなくてもよいのではないでしょうか。血管切れるのではないか、と思ってしまいました。いろいろな部分でもう少し柔らかく歌った方が歌に膨らみが出てよいと思います。

後半はアンコールピースの連続のような演奏会。それぞれの味わいがあって、さすがベテランという感じです。牧野の歌った二曲、特に二曲目の「黒猫のタンゴ」が「カルメン」の伴奏を取り入れたオリジナルバージョンで、裏から森山京子が出てきて「ハバネラ」を歌い始めるのではないか、と思わせるようなもので面白かったです。高橋の「竹とんぼに」のしみじみとした味わい、「赤ちゃんの歌」のユーモア溢れる歌唱が対照的でよく、最後に牧野正人が赤ちゃんの帽子をかぶって出てくるのも楽しい演出でした。

沖縄・八重山高校出身の森山京子は後輩のBEGINが作曲し、夏川りみが歌って大ヒットした「涙そうそう」を沖縄弁バージョンで歌いました。これは聴きものでした。オペラ歌手が歌謡曲を歌うと大抵オリジナルの歌手より上手なのですが、森山も例外ではなく、また言葉が沖縄でそのローカル感が凄くいい感じでした。「グラナダ」はテノールのアンコール曲の定番みたいな曲ですが、「想いの届く日」は初めて聴くタンゴの曲です。中鉢聡は明るく歌いあげました。

全体で2時間強の演奏会でしたが、やはり楽しいな、というのが一番の感想です。和気あいあいとした雰囲気が良かったです。

![]()

鑑賞日:2017年11月11日

入場料:B席 5000円 2階I列25番

主催:公益財団法人ニッセイ文化振興財団

NISSAY OPERA 2017

オペラ3幕、日本語字幕付原語(チェコ語)上演

会場:日生劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | 山田 和樹 |

|

| 管弦楽 | : | 読売日本交響楽団 | |

| ハルモニウム | : | 平塚 洋子 | |

| 合 唱 | : | 東京混声合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 水戸 博之 | |

| 演 出 | : | 宮城 聰 | |

| 空間構成 | : | 木津 潤平 | |

| 衣 裳 | : | 高橋 佳代 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| ヘアメイク | : | 梶田 キョウコ | |

| 演出助手 | : | 手塚 優子 | |

| 舞台監督 | : | 幸泉 浩司/蒲倉 潤 |

出 演

| ルサルカ | : | 竹多 倫子 |

| 王子 | : | 大槻 孝志 |

| ヴォドニク(水の精) | : | 妻屋 秀和 |

| イェジババ(魔法使い) | : | 与田 朝子 |

| 外国の公女 | : | 秋本 悠希 |

| 料理人の少年 | : | 守谷 由香 |

| 森番 | : | 加藤 宏隆 |

| 森の精1 | : | 松原 典子 |

| 森の精2 | : | 梶田 真未 |

| 森の精3 | : | 池端 歩 |

| 狩人 | : | 松原 友 |

感想

ドヴォルザークの旋律美-NISSAY OPERA 2017「ルサルカ」を聴く

ドヴォルザークは多作な割には演奏されない曲も多く、有名な交響曲にしても演奏されるのは、8番と9番が圧倒的に多く、7番になるとぐっと少なくなり、6番が演奏されるとなると話題になるほどで、5番以前はほとんど演奏されません。オペラも11曲作曲されているそうですが、現実に演奏されるのは「ルサルカ」のみ。私も「ルサルカ」以外聴いたことがありません。その「ルサルカ」にしても日本で演奏されることは決して多くはなく、私も今回が二度目の経験です。この理由は何といってもチェコ語という、日本人にはなかなかなじみのない言葉で歌われることが関係しているのでしょうね。私も、イタリア語やドイツ語のオペラであれば、全ての台詞はもちろん分からないのですが、断片的に分かる単語もあります。でもチェコ語となると皆目わからない。そうなると、歌う方も大変で、これまで日本人のグループが上演するときはほとんどが日本語の訳詞公演。原語上演の機会はなかなかないように思います。しかし、非常に美しい曲ではあるので、もっと上演されてよいのかな、と思います。

さて今回の舞台ですが、舞台の奥に全体に丸く壁を作り、そこのオーケストラピットに至るまで階段を作るを作っていくという設え。オーケストラピットも普通ほど深くなく、木管楽器は階段上に置かれるという具合です。セミステージ形式のオペラで、オーケストラの後ろに高い段を作ってその上で演技するということが時々ありますが、それを階段状にして、オーケストラピットと舞台とを一体にしたという感じです。オーケストラの位置が浅いので、結果としてその迫力が前にストレートに響く感じで、ドヴォルザークの音楽の美しさがより鮮明に聴こえたように思います。

それをうまくいかせたのは山田和樹の力量でしょう。この舞台デザインは木津潤平がやったようですが、山田はルサルカの音楽を検討したうえで、舞台デザインに反映させるように要求したのではないでしょうか。私は山田の意向がかなり反映されている舞台ではないかと思いました。

山田が振ったオペラというと本年2月の藤原歌劇団「カルメン」を思い出します。この山田のオペラデビュー、決してうまくいったとは言えない演奏でした。もともとオペラ・コミックという舞台が先にあるような作品を演奏するのに、結構苦心して空回りしてしまった印象です。それに対して、今回はオーケストラに対して集中しているような演奏で、読売日響の厚くて深みのある音を上手に引き出していました。

「ルサルカ」は申し上げるまでもなく、ワーグナーの影響が強い、オーケストラに重みのかかった作品です。旋律美ももちろん例の「月に寄せる歌」のようにアリア的な部分にもあるわけですが、オーケストラに美しい旋律がたくさん与えられています。オーケストラが上手く流れると、それに歌手が乗れるという側面があるのではないでしょうか。多分山田は作品のそういう特徴をよくつかんで、全体をドライブすることによって、バランスの良い音楽に仕上げていったように思います。彼の大オーケストラを上手にコントロールする能力が上手く発揮されていたということなのでしょう。

歌手陣ですが、まず主役のルサルカを歌った竹多倫子が良かったです。まだ若い方のようで、わたしは初めて聴きましたが、声に厚みがあって、しっかりとした表現がよいと思いました。「月に寄せる歌」の甘い旋律の歌い方と第三幕の苦悩するルサルカの違いも描き分けていましたし、重たい声のソプラノとして今後期待できるのではないかと思いました。

王子の大槻孝志。彼も声を軽くして王子らしい雰囲気を常時出していてよかったと思いました。高音が逃げている感じがあったのがちょっと残念ですが、見事な王子役と申し上げてよいと思います。

ヴォドニクの妻屋秀和。もちろん悪くはないのですが、妻屋の日本を代表するバスとしてのこれまでのパフォーマンスを知っている立場としては今一つと申し上げざるを得ません。言葉が彼の知っているイタリア語やドイツ語じゃないということが、歌に影響を与えたのかもしれません。どこか引っ込んでいるような印象がありました。

イェジババ役の与田朝子。こちらはとても良好。多分、声の雰囲気が竹多倫子と合っているのだろうと思います。ものすごくおどろおどろしい感じではないのですが、音楽的な絡み方がよかったように思いました。これは竹多に対してもそうですが、オーケストラに対してもそうで、上手な方なんだな、と思った次第です。

他には森番と料理人の少年のコンビがしっかり役割を果たし、森の精もアンサンブルの見事さを示しました。

山田の手兵である東京混声合唱団の巧さは言うまでもなく、全体として山田の指揮下ひとつにぴったりとまとまり、仕上がりのよい演奏になっていたと思います。ドヴォルザークの旋律美を堪能できる立派な演奏だったと申し上げます。

![]()

鑑賞日:2017年11月12日

入場料:B席 6000円 2階3列32番

主催:東京オペラ・プロデュース合同会社

東京オペラ・プロデュース第101回定期公演

オペラ2幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

ドニゼッティ作曲「ビバ!ラ・マンマ」(劇場的都合不都合)(Le convenienze ed incovenienze teatrali)

台本:ガエタノ・ドニゼッティ

原作:アントニオ・シモーネ・ソグラーフィ/編纂:ヴィート・フラッツィ

会場:

新国立劇場・中劇場スタッフ

| 指 揮 | : | 飯坂 純 |

|

| 管弦楽 | : | 東京オペラ・フィルハーモニック管弦楽団 | |

| 合 唱 | : | 東京オペラ・プロデュース合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 中橋 健太郎左衛門 | |

| 演 出 | : | 馬場 紀雄 | |

| 美 術 | : | 土屋 茂昭 | |

| 衣 裳 | : | 清水 崇子 | |

| 照 明 | : | 成瀬 一裕 | |

| ヘアメイク | : | 星野 安子 | |

| 音響 | : | 関口 嘉顕 | |

| 演出補 | : | 松尾 史子 | |

| プロデューサー | : | 竹中 史子 |

出 演

| マンマ・アガタ | : | 押川 浩士 |

| コリッラ | : | 柴田 智子 |

| ルイジア | : | 前坂 美希 |

| プローコロ | : | 杉野 正隆 |

| グリエルモ | : | 松村 英行 |

| ビスクローマ | : | 清水 宏樹 |

| プロスペロ | : | 和田 ひでき |

| インプレザーリオ | : | 笠井 仁 |

| ドロテア | : | 二宮 望実 |

| イスペットーレ | : | 堺 裕貴 |

感想

知っていればより楽しめる楽屋落ち-東京オペラプロデュース101回定期公演「ビバ!ラ・マンマ」を聴く

ドニゼッティの「劇場的都合不都合」は東京オペラプロデュースの最も再演回数の多い演目で、1982年の日本初演以来8度の再演を重ね、今回で9回目となるそうです。しかし、東京オペラ・プロデュースも最近は初演物が続いており、1997年以来20年ぶりとなる再演。20年前は、残念ながら、自分自身の眼が海外からの来日オペラや、国内では二期会、藤原歌劇団位しか見ていなかった時代で、東京オペラ・プロデュースの存在もよく知らず、もちろん聴いておりません。私が東京オペラ・プロデュースを聴くようになったのは2002年頃からですが、過去の演奏実績を見ながら、いつ再演してくれるのか、とずっと待っておりました。そして遂に、私が東京オペラ・プロデュースを聴き始めて15年で、夢がかないました。

それで演奏ですが、一言で申しあげて面白かったです。作品として音楽的にそれほど面白いとは思いませんが、オペラを知っている人ならいろいろなところにさもありなんというネタが散りばめられており、それが可笑しくて笑ってしまいます。またドニゼッティもロッシーニのパロディを書くという意識があったのではないでしょうか。ドニゼッティ的というよりもロッシーニ的音楽が流れていたように思いました。

ちなみにこの面白さを上手く伝えるのに長けていたのは断然男声陣。押川浩士のマンマ・アガタは言うまでもなく、プリマドンナの夫役をやった杉野正隆も、プリモテノール役の松村英行も、作曲家役の清水宏樹も、台本作家役の和田ひできも、劇場主役の笠井仁もみんなノリノリで演じている楽しみ、歌っている楽しみが客席にビンビン届く感じで素晴らしかったです。もちろんこれには演出の良さも関係しているのですよね。馬場紀雄はこのオペラの過去の演出をしっかり研究して今回の演出にまとめたそうですが、彼自身もかなり面白がってこの演出を考え出したのではないでしょうか。マンマ・アガタの図々しさをしっかり描き出すことに成功していたと思います。

さてマンマ・アガタですが、とても綺麗でした。押川浩士は二枚目のバリトンですが、しっかりお化粧をして鬘をかぶり衣裳を着ると、美貌だけど押しの強いおばさんに大変身です。多分ひげ面の親父が適当に女装しても全然説得力がないと思いますが、押川位に綺麗に変身すると、結構妖艶で、悪女感が染み出していてよいのです。そして、歌の迫力があること。彼はバリトンというよりバス・バリトンの声質ですから、ドスの入った迫力が素晴らしい。例えば笠井仁との二重唱では、笠井の方が声が高くて押川が低いので、迫力で劇場主を追い込んでいる感がしっかり出ていてよかったです。そのほか、登場のアリアも見事でしたし、アガタは存在感で他を圧倒していると言うべきか。

一番驚いたのはアガタの歌った「今の歌声は」。これはもちろん「セビリアの理髪師」のロジーナのアリアで、メゾソプラノの曲です。それをバスが、しっかりアジリダを決めながら歌うわけですから面白くないわけはない。押川は地声と裏声を取り混ぜながら歌い切り、大ブラボーを貰っていました。

さて、マンマ・アガタに対抗する一番の役はコリッラですが、この役を歌った柴田智子ははっきり申し上げて力不足です。この役を歌うためには、リリコスピント系の強い声を出せる方でなければいけません。声量が全然足りず、役柄がいかに田舎の劇場のプリマとはいえ、もう少し声を響かせてほしい。彼女は「ノルマ」の「清らかな女神」を歌ったのですが、どう考えても「清らかな女神」を歌える声ではないし、それ以外でも声が足りないので、マンマ・アガタに押されっぱなしのように聴こえてしまう。残念でした。

前坂美希のルイジア。彼女は母親に隠れ前に出てこないのですが、音痴という設定。そのルイジアが歌ったのは「ぶってよ、マゼット」ですが、音程を高い方に外すという離れ業をやって見せて面白かったです。

松村英行は最初のダ・カーポアリアがいかにもパロディという感じに歌って面白かったです。そのほか、上にも書きましたが、脇役男声陣がマンマ・アガタに引っ掻き回されて「トホホ」となっていく感じがみな上手で、楽しめました。

指揮・オーケストラも愉悦感あふれる演奏で素敵でしたし、ドタバタ喜劇をたっぷり楽しませていただきました。

![]()

鑑賞日:2017年11月19日

入場料:C席3F L10列2番 7776円

主催:新国立劇場

新国立劇場開場20周年記念公演

平成29年度第72回文化庁芸術祭協賛公演

全3幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「椿姫」(La

Traviata)

原作:アレクサンドル・デュマ・フィス

台本:フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ

会場:新国立劇場オペラパレス

スタッフ

| 指 揮 | : | リッカルド・フリッツァ |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指導 | : | 三澤 洋史 | |

| 演出・衣裳 | : | ヴァンサン・プサール | |

| 美 術 | : | ヴァンサン・ルメール | |

| 照 明 | : | グイド・レヴィ | |

| ムーブメント・ディレクター | : | ヘルゲ・レトーニャ | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 | |

| 芸術監督 | : | 飯守 泰次郎 |

出 演

| ヴィオレッタ | : | イリーナ・ルング |

| アルフレード | : | アントニオ・ボーリ |

| ジェルモン | : | ジョヴァンニ・メオーニ |

| フローラ | : | 小林 由佳 |

| アンニーナ | : | 森山 京子 |

| ガストン子爵 | : | 小原 啓楼 |

| ドゥフォール男爵 | : | 須藤 慎吾 |

| ドビニー侯爵 | : | 北川 辰彦 |

| グランヴィル医師 | : | 鹿野 由之 |

| ジュゼッペ | : | 大木 太郎 |

| 使者 | : | 佐藤 勝司 |

| フローラの召使 | : | 山下 友輔 |

美人は七難隠すか?‐新国立劇場「椿姫」を聴く

2015年5月に新演出に変わった新国立劇場「椿姫」。今回が初の再演になるのですが、プレミエ時ほどいい演奏ではなかったなというのが本当のところだと思います。その責任はまずは指揮者、もう一人はタイトルロールにあるのではないかと思います。

今回主役のヴィオレッタを歌ったのは、イリーナ・ルングというロシア人ソプラノ。美人ですし、スタイルもよい。ヴィジュアル的にはヴィオレッタにぴったりという感じがします。また表情なども多彩ですし、よく考えた歌唱をしているのだろうな、と思わせる節もある。キャリアを見ると、既にスカラ座では3シーズンもヴィオレッタを歌っているそうですし、ウィーンやMETでも歌っているようです。しかしそういう劇場から声がかかるのは、美人で演技力に力があるからなんだろうな、と思いました。ありていに申し上げれば、楽器が悪すぎる。歌は全然よくありませんでした。

まず声がよくない。声が重くなりかけている方のようで、上に伸びない声なんです。微妙に低いところで歌っているようで華やかさに欠ける。第一幕の一番の聴かせどころである「ああ、そは彼の人か~花から花へ」なども上に伸びていかないので、今一つ華やかではありません。それでもアリアはまだ格好がつくのですが、アリアに至るつなぎの部分などは天井に抑えられているような声で全然よいとは思えませんでした。更に声量も足りません。

例えば第二幕後半、フローラの屋敷に出向いた時のヴィオレッタとフローラの声が交錯する場面、あそこはヴィオレッタの声の方が前に出るのが普通だと思うのですが、今回はフローラの方が立派でヴィオレッタが弱い。それをあの時のヴィオレッタの心情を踏まえて敢えてそうしたというのであれば凄いのですが、どうもそうではないようです。第三幕の聴かせどころである「さよなら過ぎ去った日々」も「パリを離れて」も何か蚊の鳴いているような歌で、その上、上が詰まった感じもあって今一つぱっとしないところです。

一方、第二幕のジェルモンとの二重唱。こちらは繊細な表現でよかったと思います。もちろんジェルモンの助けがあったからだとは思いますが。まあ、どちらにしても綺麗なヴィオレッタは結構ですが、オペラはそれだけではないよな、と思った次第です。

アルフレードは2015年とてもよかったポーリが再登場。ちょっと粗い部分もありましたが、全体的には技術力も雰囲気もアルフレードらしさがよく出ていて素敵な歌唱でした。ジェルモン役のメオーニは、ヴェルディバリトンとしてのキャリアが長いようですが、その割には重厚タイプというよりはハイバリトンタイプでした。ポイントポイントの見せ方が上手で、「プロヴァンスの海と陸」がいいパフォーマンスだったと思います。

脇役の日本人については、フローラ小林由佳、ドゥフォール須藤慎吾がよかったと思います。アンニーナは森山京子が演じましたが、メゾソプラノ的な咆哮は封印したようです。

フリッツアの指揮に問題があるのではと、最初に申し上げましたが、フリッツアに問題があるのか、舞台が悪いのか、よく分からないところがあります。例えば、前奏曲が終わって冒頭の合唱が出てくる部分。この合唱が後ろに下がっている感じがしました。それがヴィオレッタの第一声があり、更に合唱が続くわけですが、そこになると違和感がなくなったのですが、その盛り上げ方が指揮者の要求なのか、舞台機構の関係で、合唱団が前に出てきたために声が飛ぶようになったのか、そこはよく分かりません。ただ聴いていて違和感はありました。

合唱に関しては全体的にイマイチの出来でした。新国立劇場合唱団は上手なことに関しては定評のある合唱団ですが、出が結構バラバラで、揃っていない部分が多かったと思います。それは彼らの技術の問題というより、指揮が見えにくかった、とか舞台の関係で隣の人の声が聴こえにくくて、上手く合わせられなかったとかいうことが関係していたのではないか、と思いました。

この椿姫の舞台、二度目ですが、見ていてやっぱりよく分かりません。今回の演奏が舞台機構が関係しているならなおのこと、昔のロンコーニの演出の方がよかったなと思います。

![]()

鑑賞日:2017年11月24日

入場料:B席 8000円 2階H列43番

主催:公益財団法人東京二期会

共催:公益財団法人ニッセイ文化振興財団

東京二期会オペラ劇場

ベルリン・コーミッシュ・オーパとの提携公演

二期会創立65周年

財団設立40周年記念公演シリーズ

NISSAY OPERA 2017提携

オペレッタ3幕、日本語字幕付歌唱原語(ドイツ語)台詞日本語上演

会場:日生劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | 阪 哲朗 |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 二期会合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 佐藤 宏 | |

| 演 出 | : | アンドレアス・ホモキ | |

| 舞台美術 | : | ヴォルフガング・グスマン | |

| 照 明 | : | フランク・エヴィン | |

| 演出補 | : | 菅尾 友 | |

| 舞台監督 | : | 幸泉 浩司 | |

| 公演監督 | : | 加賀 清孝 |

出 演

| アイゼンシュタイン | : | 小森 輝彦 |

| ロザリンデ | : | 澤畑 恵美 |

| フランク | : | 山下 浩司 |

| オルロフスキー | : | 青木 エマ |

| アルフレード | : | 糸賀 修平 |

| ファルケ | : | 宮本 益光 |

| ブリント | : | 大野 光彦 |

| アデーレ | : | 清野 友香莉 |

| イダ | : | 秋津 緑 |

| フロッシュ | : | イッセー尾形 |

感想

場末の田舎芝居-東京二期会オペラ劇場「こうもり」を聴く

今回の東京二期会「こうもり」。意識して場末の田舎芝居に仕上げたのだろうと思います。

多分、ウィーンであれば、国立歌劇場ではもちろんなく、フォルクスオーパでもなく、その更に下の二流劇場で上演されているオペレッタ、ということですね。多分ホモキの演出はそういうことを意識していますし、演奏側もそれを前提に上演したということです。音楽の作り方も下世話で洗練されていない。そのコンセプトはもちろん分かるのですが、じゃあ、「面白かったか」、と問われれば、理屈が先走りすぎていて面白くなかった、と言わざるを得ません。

アンドレアス・ホモキは欧州の「演出の時代」を代表する演出家の一人で、日本のオペラファンにとっては、新国立劇場の「フィガロの結婚」の演出でおなじみです。あのフィガロの舞台は、三角形の箱がだんだん壊れていくというコンセプトで貴族社会の欺瞞が破壊されていくことの象徴にしていたわけですが、今回のこうもりの舞台も一幕のそこそこ乱れているアイゼンシュタイン家から第二幕のオルロフスキーの夜会になると家具などがひっくり返り始め、第三幕ではすべての家具がひっくり返り、壁まで倒れて壊れるという、だんだん破壊していくという点で新国立劇場「フィガロの結婚」と同様です。ただ違うのは、「フィガロ」では舞台が破壊されて終わるのですが、「こうもり」は「全部はシャンパンのせいだった」といって流してしまう大人の対応で終わりますから、壁も家具も最後は元の位置に戻り、大団円という格好です。

「人間の本性が暴かれていく」という点でホモキは「フィガロ」と「こうもり」の類似性を感じて類似の舞台を作ったのではないか、という気がしますが、あのフィガロの舞台ほどの洗練感は感じられない。多分そこにはもう一つの特徴である「場末の田舎芝居」という演出方針がかかわってくる。今回の舞台は、ファルケがアイゼンシュタインにする「こうもりの復讐」という観点を徹底的に前面に押し出している。例えば第二幕のオルロフスキー家の夜会はファルケの仕込んだ一大フェイクとして描かれます。オルロフスキーは合唱団の女性がファルケの命令で無理やり男装させられ、歌わされるという風になっている。オルロフスキーはそれが嫌で嫌でたまらなくて、自分が歌い・演じるとき以外は大抵舞台の恥の椅子に腰を下ろして俯いています。

そういうことをやるためには一流の舞台を使うことができないので、場末の三流の場所を使ったということにし、ファルケの意図を知っているオーケストラや合唱が協力しているというのが今回の構図です。だから、演奏は上手であってはいけないのです。そして阪哲朗の音楽づくりはまさに演出のコンセプトに寄り添った音楽作りでした。

有名な序曲。東京フィルですからもっと流麗にも洗練させた演奏も当然可能なのですが、ごつごつした印象の音楽に仕上げてくる。金管を前面に出してバランスを歪め、弦ももっとレガートに演奏できると思いますが、わざとスラーを外して演奏する、といったことをやって見せます。結果としてあまり上手ではないアマチュアオケが、完全に仕上がる前にお披露目しているみたいな演奏になっています。

歌手たちもわざと下手に歌って見せて、音楽の美しさや流麗さを封印しているような気がいたしました。例えば二幕のアデーレのアリア。清野友香莉はもちろんしっかり歌っているのですが、コケティッシュな印象というか、アイゼンシュタインをコケにする人を食った印象が希薄で、どこか素人っぽさが出ていますし、チャールダーシュにしてもプリマドンナのオーラを感じさせない歌で、何か、カラオケで「次はあんたね」と言ってマイクを渡され、大慌てで歌った歌が思いのほか受けたみたいな印象を覚えました。

こういう舞台で試されるのは出演者の演技力だと思います。その点で圧倒的な実力を見せたのがフローシュ役のイッセー尾形。独り芝居のスペシャリストの観客を引き付ける力はオペラ歌手とは全然違います。全然笑えない舞台だったわけですが、イッセー尾形が登場すると思いっきり可笑しくなります。二期会の「こうもり」はフローシュ役で持っているという部分が確実にあって、今までも坂上二郎や大浦みづきなどが印象的で、今回のイッセー尾形も記憶に残るフローシュになりそうです。

歌手たちは演技力という観点からは評価できる人はほとんどいません。舞台や演出に振り回されている人が圧倒的に多かったです。小森輝彦にしても澤畑恵美にしても同様。そういう中で光っていたのは宮本益光のファルケ。この喜歌劇の狂言回し役で目立たないことも多いですが、今回の演出ではファルケを出してきました。宮本は演技のセンスもいいのでしょうね。ちょっと切れかかった感じのファルケでしたが、自分がこの舞台を仕切っている役なのだ、という感じをしっかり出して、演技力的にも見事だったと思います。

以上、かなり演劇的な「こうもり」でした。

ここ何年か、二期会は毎年のようにオペレッタを取り上げて日本語上演してきました。それらは台詞回しも歌もいまいちで(要するに歌詞が日本語として聞き取れない、演技が生硬)という点でどれも失敗で終わり、その反省として、歌は原語、台詞は日本語という今回の上演にしたのだと思います。結果としてコンセプトに忠実で、台詞回しも分かりやすくストーリーもよく見える舞台になりました。その点では、この改革は成功したものと思いますが、では十分にこなれた舞台になっていたか、と申せばそれは違うのかな、という処です。

またホモキの演出は理解はできますが、全然好きにはなれません。やっぱり私はオペレッタはもっと豪華で非日常を前面に出してほしいと思うのです。二期会は五年に一回ぐらいの頻度で「こうもり」を上演しています。次回上演されるとき、どうなってくるのか、期待したいと思います。

![]()

鑑賞日:2017年12月3日入場料:B席 11664円 3F3列39番

主催:新国立劇場

全3幕、字幕付原語(ドイツ語)上演

リヒャルト・シュトラウス作曲「ばらの騎士」(Der Rosenkavalier)

台本:フーゴー・フォン・ホフマンスタール

会場 新国立劇場オペラ劇場

| 指 揮 | : | ウルフ・シルマー |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 児童合唱 | : | TOKYO FM少年合唱団 | |

| 児童合唱指導 | : | 米屋 恵子 | |

| 演 出 | : | ジョナサン・ミラー | |

| 美術・衣装 | : | イザベラ・バイウォーター | |

| 照 明 | : | 磯野 睦 | |

| 再演演出 | : | 澤田 康子 | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 大澤 裕 |

出 演

| 元帥夫人 | : | リカルダ・メルバート |

| オックス男爵 | : | ユルゲン・リン |

| オクタヴィアン | : | ステファニー・アタナソフ |

| ファーニナル | : | クレメンス・ウンターライナー |

| ゾフィー | : | ゴルダ・シュルツ |

| マリアンネ | : | 増田 のり子 |

| ヴァルツァッキ | : | 内山 信吾 |

| アンニーナ | : | 加納 悦子 |

| 警部 | : | 長谷川 顕 |

| 元帥夫人の執事 | : | 升島 唯博 |

| ファーニナル家の執事 | : | 秋谷 直之 |

| 公証人 | : | 晴 雅彦 |

| 料理屋の主人 | : | 加茂下 稔 |

| テノール歌手 | : | 水口 聡 |

| 帽子屋 | : | 佐藤 路子 |

| 動物商 | : | 青地 英幸 |

| 三人の孤児 | : | 前川 依子/小酒部 晶子/長澤 美希 |

| 元帥夫人の従僕 | : | 嘉松 芳樹/寺田 宗永/徳吉 博之/細岡 雅哉 |

感 想

過ぎたるは猶及ばざるが如し-新国立劇場 「ばらの騎士」を聴く

「ばらの騎士」を年に二回聴取することはかなり珍しい経験です。本年は7月に東京二期会で、そして今回の新国立劇場と二度聴くことになり、「ばらの騎士」好きとしては何とも嬉しい筈だったのですが、今回の新国立劇場公演、納得のいかなかった7月の東京二期会公演に輪をかけて納得が行かない演奏で、残念でした。その責任は七割がた指揮者のシルマーにあると考えています。

今回のシルマーの設計、7月のヴァイクレの設計と割と似ているのかな、と思いました。ただし、ヴァイクレの音作りが鈍重な方向に行ったのに対し、シルマーは乱暴な方向に行ったのかな、という感じです。とにかく、シルマーはオーケストラにガンガン音を出させます。もちろんオーケストラにガンガン音を出させることは悪いことではありません。しかし、強い音が多すぎる印象です。一言で申し上げればオーケストラがうるさいのです。音そのものを決してきれいじゃないし、無理しているな、という印象もあります。更に歌手に対する影響も大きいです。オーケストラの音が強いので、皆、声を張り上げる傾向にある。張り上げなければ聴こえないのですから仕方がないのですが、それをやることでフォルムを崩してしまいます。シルマーがもう少しオーケストラを抑制的にコントロールして、フォルテの音を今回の70~80%ぐらいにしておけば、オーケストラも美音になったと思いますし、歌手も無理せずに歌えるので、全体がすっきりとまとまったのではないかという気がします。

新国立劇場の再演作品は日本人歌手の脇役が繰り返し出る、ということが多いのですが、今回は、外人の主役級も再演者が多い。オックス、オクタヴィアン、ファーニナルが前回の2015年に出演しています。この三人は、2015年公演の時見事な歌唱を披露いたしました。今回は、三人とも視覚的には2015年の公演を思い出させるような歌唱を聴かせてくれたと思いますが、音楽的には三人いずれも2015年の時ほどではなかったのかな、というのが率直な印象です。

オクタヴィアンのアタナソフ。例えば、第一幕第一場の元帥夫人との二重唱。言葉が時々聴こえなくなる。頑張って歌うと音楽の流れが阻害される部分があって美しくなくなります。オックスを歌ったリンはもともと声に力のある方ですから聴こえなくなるようなことはないのですが、前回よりも歌に対する意識が増しているようで、演技がぎこちなかったのではないか、という気がします。

この音の強さに一番被害を受けたのは元帥夫人を歌われたメルベートではなかったでしょうか?メルベートは新国立劇場のワーグナー物ではおなじみの方で強い声はもちろん出せる方ですし、本年6月の「ジークフリード」のブリュンヒルデでも素晴らしい歌唱を聴いておりますが、ワーグナーとシュトラウスは似て非なるものなのでしょう。強く歌いっぱなしにしたことでフォルムをかなり崩したのかなという印象です。第一幕は元帥夫人は出ずっぱりで、その中の場面ごとに自分から色を作っていかなければいけない役柄ですが、オーケストラの強い音に惑わされて、設計通りに歌えなかったのかな、という感じがします。結構金切り声にもなっていましたし、色っぽさもいまいち不足しています。残念というしかありません。

元帥夫人については三幕も如何なものかと思いました。例のオクタヴィアン、ゾフィーとの三重唱。ハモらないのです。お互いの声がバラバラに主張して美しく響かない。全員が強く歌うことに執心してお互いに声を寄せ合わせようとしなかったのだろうと思います。この辺もシルマーの音楽づくりの悪影響と申し上げてよいと思います。

このような悪条件の中で、頑張っていらしたのがゾフィーを歌われたゴルダ・シュルツ。しっかりした艶やかな美声で、音が安定しているところがよい。2014年にバイエルン州立歌劇場にデビューした新鋭なのだそうですが、大変立派な歌と役作りだったと思います。今回の最大の収穫と申し上げて間違いありません。

日本人の脇役陣はやはりオーケストラの音の大きさに苦労されていたようですが、その中で、自分の役割をしっかり果たしていらっしゃったのはマリアンネの増田のり子だと思います。またいつもながら加納悦子の安定したアンニーナは素晴らしい。初役ながら検討されていたのが、内山信吾のヴァルツァッキでしょう。その他の常連の方々も苦労されながらもしっかり歌われていました。

以上、本来であればもっと立派な素晴らしいアンサンブルを聴かせることができるメンバーだったと思うのですが、シルマーが台無しにした印象です。シルマーはオペラ指揮者としてかなりのキャリアを積んでいる方だと思うので、なぜ、こんな音楽を作り出したのか理解に苦しむところです。オーケストラに大きい音で歌わせることは誤りではないと思いますが、シルマーには「過猶不及也」という孔子様の言葉を贈りましょう。

![]()

鑑賞日:2017年12月10日

入場料:3FL4列3番 B席 9800円

主催:公益財団法人 日本オペラ振興会/BUNKAMURA

藤原歌劇団公演

オペラ2部(3幕)字幕付原語(イタリア語)上演(リコルディ版)

ドニゼッティ作曲「ランメルモールのルチア」

(Lucia di Lammermoor)

原作:ウォルター・スコット

台本:サルヴァトーレ・カンマラーノ

会場:オーチャードホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 菊池 彦典 |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |

| 合唱指揮 | : | 須藤 桂司 | |

| 演 出 | : | 岩田 達宗 | |

| 美 術 | : | 島 次郎 | |

| 衣 裳 | : | 前田 文子 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |

出 演

| ルチア | : | 坂口 裕子 |

| エドガルド | : | 西村 悟 |

| エンリーコ | : | 谷 友博 |

| ライモンド | : | 東原 貞彦 |

| アルトゥーロ | : | 曽我 雄一 |

| アリーサ | : | 二瓶 純子 |

| ノルマンノ | : | 青柳 明 |

感想

周回遅れ-藤原歌劇団公演「ルチア」を聴く

悪い演奏だったかと言えば、そんなことはないと思います。でも良い演奏だったかと問われれば、「かなり微妙」と言うしかない舞台でした。いろいろな意味で不足を感じました。私がルチアを実演で聴いているのは、今回で8回目だと思いますが、その中ではなかなか評価しがたい舞台と申し上げるしかない。

特に本年春、新国立劇場があれだけ素晴らしいルチアの公演をやったわけですから、それに負けないような心意気の舞台にして欲しいと思って伺ったのですが、残念ながら周回遅れの舞台だったと言わざるを得ません。

歌手陣について言えば、ルチアからノルマンノに至る全歌手が、新国公演の方が良かったです。もちろんその差は役柄によってさまざまで、例えばエドガルドに関して言えば、新国公演のジョルディはよかったのですが、今回の西村悟だってかなりの出来で、決して不満を申し上げるようなレベルではありません。素晴らしいと申し上げてもよい。点数でいうならば95点と93点ぐらいの差だったと申し上げましょう。西村の甘い声はエドガルドにぴったりだと思いますし、表現や表情も柔らかくて独特の魅力を感じました。十分にBravoを申し上げてよい演奏でした。

谷友博のエンリーコも良かったです。ただ見せ方として谷は大仰しく見せないということはあると思います。その点敵役としての存在感が薄くなっていたのかな、という風には思いました。冒頭のアリア「冷酷で不吉な苛立ちを」は、立派ではあるのですが、新国の時のルチンスキーの凄味のある歌唱とは一線を画するものでした。谷の抑えた表現はもちろんありだとは思いますけど、けれんみ溢れるルチンスキーの歌の方が一般受けはすると思いました。

以上二人は新国立劇場の時のメンバーよりやや足りないぐらいのレベルでしたが、それ以外の方はもっと差があったと申し上げざるを得ません。

ルチアの坂口裕子。頑張っていました。ただ、役が身についていないのですね。藤原本公演デビューということで、かなり硬くなっていた、ということはあると思います。登場のアリア「あたりは沈黙に閉ざされ」がガチガチで、歌の制御が上手く行っていませんでした。上がっていたのでしょう。しかし、その後は少しずつ調子を上げて、序幕フィナーレの二重唱は、坂口の本領を発揮していたのではないかと思います。西村の甘い声と坂口の軽い声とが上手くあっていてエンジンがかかったのかな、と思いました。しかし「狂乱の場」は物足りなかったです。もちろんしっかり正確に歌っていたように思います。ただ狂気が足りないのです。見ていると狂っている感じがしないのです。狂ったときの凄みが出ていませんでした。冷静に正しく楽譜の音を追いかけているという風にしか見えなくて、もう一工夫あってもいいのではないかと思いました。

ライモンドもアルトゥーロもアリーサもノルマンノも新国のレベルではありませんでした。というより、相当差があったと申し上げた方が正しいかもしれない。正直申し上げればちょっと不満です。ただ、それをここであげつらうのはもう止めましょう。

菊池彦典の指揮。これまた肩透かしでした。菊池の指揮も最初に聴いてから25年ほどになると思いますが、彦典さんと言えばイタリアオペラの手練れで、その熱気あふれるカンタービレの引き出し方は菊池ならでは、という魅力があったと思います。また歌手への寄り添い方も手慣れていて、菊池が指揮することで魅力的だった公演をこれまで何度聞いたのかな、と申し上げてよいほどです。しかし今回は、歌手への寄り添い方はさすがだと思いましたが、音楽そのものの運び方が凄く淡白な感じがして、これでいいのかな、と思いました。これを指揮者の責任にして良いかどうかは分かりませんが、第2部第1幕のフィナーレの大コンチェルタート。もちろん恰好は付いていましたが、揃っている感じはしなくて、そのあたりは指揮者のオーラの影響があるのかな、と思ってしまいました。

しかし、音楽面の齟齬は未だ許せる範囲だと思います。一番不満なのは演出です。あの演出が恐らく音楽的な良さをスポイルしたのではないかと思います。演出の岩田達宗は今回の舞台を能舞台に見立て、できるだけシンプルにしたと演出ノートに書いていますが、良く言えば、その視点が全く伝わらない舞台でしたし、はっきり申し上げてしまえば、その見立て自体が的外れなのではないかと思いました。

三角形が基本にあるストレートな幾何学的な舞台でしたが、幾何学的で直線的な舞台は柔らかさを嫌います。狂気も嫌います。能舞台は現世とあの世との境目かもしれませんが、ルチアの狂気は全然直線的ではないですし、それに至る道筋も直線ではありません。むしろ曲線的ですし、緩急もある。それを無理やり直線にされてしまえば、音楽をやる方が、演出との兼ね合いを苦労するのでではないかと思いました。坂口のような経験の少ない歌手にとってはどうやって良いか分からなくなって、自分が見えない歌唱になっているのではないかとも思いました。またルチアの背景にはスコットランドの気候の厳しさがあると思うのですが、岩田の演出は気候の厳しさを感じさせるものではなく、舞台の昏さだけを強調している。そこも違和感を感じました。

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||