オペラに行って参りました-2017年(その4)

目次

| オペラ愛と体力 | 2017年7月30日 | 杉並リリカ「OPERAMANIA 2」を聴く |

| チャレンジ精神 | 2017年8月13日 | かっぱ橋歌劇団第6回公演「アルジェのイタリア女」を聴く |

| 少しずつ足りない | 2017年8月13日 | 荒川区民オペラ「蝶々夫人」を聴く |

| 才能と努力 | 2017年8月19日 | 日野市文化協会「真夏のクラシカルコンサート」を聴く |

| 肩に力が入りすぎ | 2017年9月2日 | 「加藤康之テノール帰国記念リサイタル」を聴く |

| 演奏会形式の限界 | 2017年9月9日 | NHK音楽祭2017、NHK交響楽団「ドン・ジョヴァンニ」を聴く |

| 十人十色 | 2017年9月24日 | 「第8回藤原歌劇団テノールの祭典」を聴く |

| 終わりよければ | 2017年10月7日 | 新国立劇場「神々の黄昏」を聴く |

| 主役を支える若手とベテラン | 2017年10月9日 | 東京二期会「蝶々夫人」を聴く |

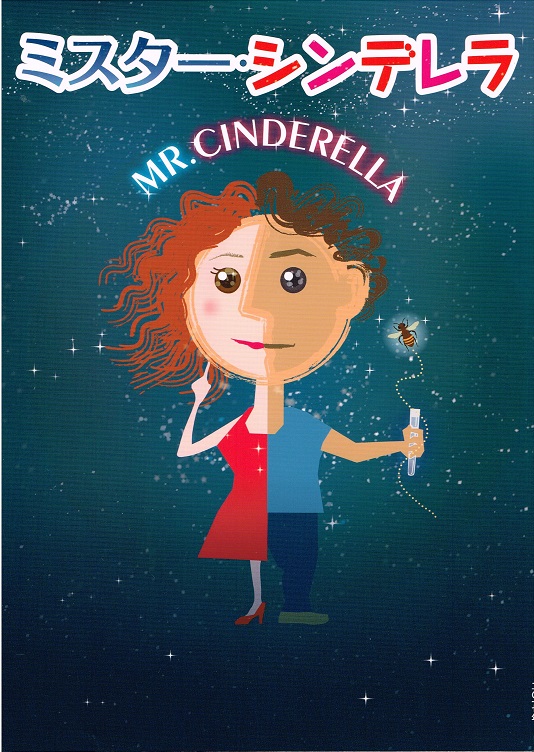

| 地方オペラの異端児 | 2017年10月14日 | 日本オペラ協会「ミスター・シンデレラ」を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

| 2017年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2017年 |

| 2016年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2016年 |

| 2015年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2015年 |

| 2014年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2014年 |

| 2013年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2013年 |

| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2012年 |

| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |

| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |

| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |

| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |

| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||

| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||

| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||

| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||

| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||

| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||

| 2001年 | その1 | その2 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||

| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |

![]()

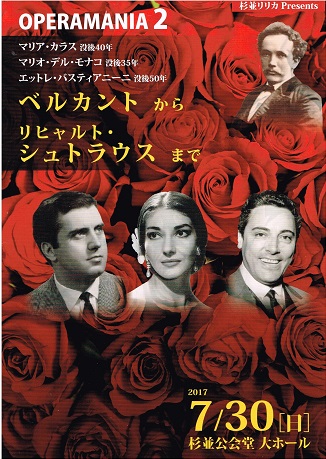

鑑賞日:2017年7月30日

入場料:指定席5000円 6列25番

主催:杉並リリカ

OPERAMANIA 2

マリア・カラス没後40年

マリオ・デル・モナコ没後35年

エットレ・バスティアニーニ没後50年

ベルカントからリヒャルト・シュトラウスまで

会場:杉並公会堂・大ホール

出演者

| ソプラノ | 青木 エマ |  |

| ソプラノ | 石原 妙子 | |

| ソプラノ | 板波 利加 | |

| ソプラノ | 岡田 愛 | |

| ソプラノ | 大隅 智佳子 | |

| ソプラノ | 岸 七美子 | |

| ソプラノ | 山口 安紀子 | |

| メゾソプラノ | 鳥木 弥生 | |

| メゾソプラノ | 中島 郁子 | |

| テノール | 及川 尚志 | |

| テノール | 小笠原 一規 | |

| テノール | 小野 弘晴 | |

| テノール | 塩塚 隆則 | |

| テノール | 城 宏憲 | |

| テノール | 笛田 博昭 | |

| テノール | 藤田 卓也 | |

| バリトン | 木村 聡 | |

| バリトン | 山口 邦明 | |

| ピアノ | 服部 容子 | |

| ピアノ | 藤原 藍子 | |

| 司会・解説 | フランコ 酒井 |

プログラム

| 作曲家 | 作品名 | 歌曲名 | 歌手 | ピアノ伴奏 | |

| 1 | ドニゼッティ | ラ・ファヴォリータ | 優しい魂よ | 小笠原 一規 | 服部 容子 |

| 2 | ベッリーニ | ノルマ | ああ、震えるのではない、邪悪な者め | 大隅 智佳子/中島 郁子/城 宏憲 | 藤原 藍子 |

| 3 | ヴェルディ | エルナーニ | エルナーニ、一緒に逃げて | 石原 妙子 | 服部 容子 |

| 4 | ヴェルディ | イル・トロヴァトーレ | 恋は薔薇色の翼に乗って | 岸 七美子 | 服部 容子 |

| 5 | ヴェルディ | イル・トロヴァトーレ | それでは私は貴女の息子ではないのか | 中島 郁子/城 宏憲 | 藤原 藍子 |

| 6 | ヴェルディ | イル・トロヴァトーレ | 聞いているか | 岸 七美子/山口 邦明 | 藤原 藍子 |

| 7 | ヴェルディ | 仮面舞踏会 | あの花を摘み取って | 山口 安紀子 | 藤原 藍子 |

| 8 | ヴェルディ | 仮面舞踏会 | 永遠に君を失えば | 藤田 卓也 | 藤原 藍子 |

| 9 | ヴェルディ | 仮面舞踏会 | お前こそ名誉を汚すもの | 木村 聡 | 藤原 藍子 |

| 10 | ヴェルディ | 仮面舞踏会 | 私が貴女と一緒だ | 藤田 卓也/山口 安紀子 | 藤原 藍子 |

| 休憩 | |||||

| 11 | ヴェルディ | 運命の力 | アルヴァーロよ、隠れてもだめだ | 及川 尚志/木村 聡 | 藤原 藍子 |

| 12 | ヴェルディ | ドン・カルロ | お願いがあって、やってまいりました | 板波 利加/イル・トロヴァトーレ | 藤原 藍子 |

| 13 | ヴェルディ | ドン・カルロ | 呪わしき美貌 | 中島 郁子 | 藤原 藍子 |

| 14 | ヴェルディ | ドン・カルロ | 別れの日は来た | 山口 邦明 | 藤原 藍子 |

| 15 | ヴェルディ | ドン・カルロ | 世の虚しさを知る神 | 板波 利加 | 藤原 藍子 |

| 16 | ヴェルディ | 椿姫 | さよなら、過ぎ去った日々 | 大隅 智佳子 | 服部 容子 |

| 17 | ヴェルディ | アイーダ | おお、わが故郷 | 石原 妙子 | 服部 容子 |

| 18 | ヴェルディ | アイーダ | 既に神官たちが待っている | 及川 尚志/中島 郁子 | 服部 容子 |

| 19 | ヴェルディ | アイーダ | 地上よ、さらば | 笛田 博昭/石原 妙子/中島 郁子 | 服部 容子 |

| 20 | ヴェルディ | オテッロ | 神かけて誓う | 及川 尚志/木村 聡 | 服部 容子 |

| 21 | ヴェルディ | イル・トロヴァトーレ | 貴女こそ私の恋人~恐ろしき焚火を見れば | 笛田 博昭/岸 七美子 | 服部 容子 |

| 休憩 | |||||

| 22 | レオンカヴァッロ | 道化師 | プロローグ | 木村 聡 | 服部 容子 |

| 23 | レオンカヴァッロ | 道化師 | 衣裳をつけろ | 及川 尚志 | 服部 容子 |

| 24 | レオンカヴァッロ | 道化師 | もう道化師じゃない | 小野 弘晴/岸 七美子/木村 聡/山口 邦明 | 服部 容子 |

| 25 | ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | ある日青空を眺めて | 塩塚 隆則 | 服部 容子 |

| 26 | ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | 祖国の敵 | 山口 邦明 | 服部 容子 |

| 27 | ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | 胸像はそこね | 塩塚 隆則/山口 安紀子 | 服部 容子 |

| 28 | プッチーニ | ジャンニスキッキ | 私のお父さん | 岡田 愛 | 藤原 藍子 |

| 29 | リヒャルト・シュトラウス | 四つの歌曲作品72 | 明日の朝 | 岡田 愛 | 藤原 藍子 |

| 30 | 越谷 達之助 | 初恋 | 岡田 愛 | 藤原 藍子 | |

| 31 | プッチーニ | 妖精ヴィッリ | 幸せな日に戻り | 小野 弘晴 | 藤原 藍子 |

| 32 | プッチーニ | ラ・ボエーム | 冷たい手を | 藤田 卓也 | 藤原 藍子 |

| 33 | プッチーニ | ラ・ボエーム | 私の名はミミ | 青木 エマ | 藤原 藍子 |

| 34 | プッチーニ | ラ・ボエーム | 愛らしい乙女よ | 小笠原 一規/青木 エマ | 藤原 藍子 |

| 休憩 | |||||

| 35 | プッチーニ | トスカ | 歌に生き、愛に生き | 山口 安紀子 | 服部 容子 |

| 36 | プッチーニ | トスカ | 星は光りぬ | 城 宏憲 | 服部 容子 |

| 37 | プッチーニ | 蝶々夫人 | 可愛い瞳の少女 | 岸 七美子/藤田 卓也 | 服部 容子 |

| 38 | ビゼー | カルメン | 恋は野の鳥 | 鳥木 弥生 | 藤原 藍子 |

| 39 | ビゼー | カルメン | 母親のことを話してくれ | 笛田 博昭/青木 エマ | 藤原 藍子 |

| 40 | ビゼー | カルメン | 諸君の乾杯を喜んで受けよう | 山口 邦明 | 藤原 藍子 |

| 41 | ビゼー | カルメン | みなさまに敬意を表して踊ります~お前の投げたこの花は | 城 宏憲/鳥木 弥生 | 藤原 藍子 |

| 42 | ビゼー | カルメン | 何を恐れることがありましょう | 青木 エマ | 藤原 藍子 |

| 43 | ビゼー | カルメン | あんたね、俺だ | 笛田 博昭/鳥木 弥生 | 藤原 藍子 |

| 44 | グノー | ファウスト | 清らかな住まい | 小笠原 一規 | 服部 容子 |

| 45 | リヒャルト・シュトラウス | サロメ | フィナーレ | 大隅 智佳子 | 服部 容子 |

| 46 | リヒャルト・シュトラウス | エレクトラ | 独りぼっちだ | 板波 利加 | 服部 容子 |

感想

オペラ愛と体力‐OPERAMANIA2を聴く

昨年、杉並リリカは「OPERAMANIA 詩人たちの愛と死~5人の詩人たちの肖像~」という公演を行いました。この公演は、「エフゲニー・オネーギン」、「ウェルテル」、「ラ・ボエーム」、「アンドレア・シェニエ」、「イル・トロヴァトーレ」という詩人の関係するオペラ5本のハイライトといった体で、15時から18時40分までの3時間40分、実に内容の濃いコンサートでした。私は、「ビフテキ二人前」と評し、大変脂っこい演奏会でした、と申し上げました。

昨年でも通常のコンサート2本分の規模だったのですが、主催者のフランコ酒井は本年もっとマニアックな演奏会を企画しました。それが「OPERAMANIA2」です。昨年の3時間40分を更に3時間伸びる6時間45分の演奏時間、その間歌われたのが46曲、登場した歌手が18人とガラ・コンサートとしては巨大すぎる規模です。もちろん、演奏時間だけでいえば、コンクールや合唱祭のように今回以上に長い演奏会はもちろんあります。でもコンクールの予選を全部聴くのは審査員だけでしょうし、合唱祭は自分のブロックを聴けばそれで終わりというのが普通だと思います。そう思うと、ほんとうにお客さんが聴くことを目的としたコンサートで、6時間45というのは、かなり特殊だと申し上げてよいと思います。

これほど長い演奏会は、観客も選びます。体力もあってかつオペラに愛を注げる方でないととても最後までいられません。その意味で、観客を選ぶ演奏会ではありました。

ただ、それがよいことか、と言えば、それは違うと思います。私のようなオペラマニアであれば、凄く楽しめるのですが、それほどオペラが好きではない方にとっては、敷居を高くする行為になっているのではないか、と思ってしまうのです。フランコ酒井が「杉並リリカ」を立ち上げたとき、彼はこの団体を通じて「オペラの裾野を広げたい」と抱負を語っていたと思います。このようなマニアックなコンサートが彼の最初の目的であった、「オペラの裾野を広げる」という行為に対し、残念ながら逆の効果が働いたのでは、という気がしています。

一方で、フランコ酒井だからこそ、このマニアックな演奏会ができたのだろうとも思います。彼のマニアとしてのパワーのなせる業がこの演奏会を成立させました。彼の聴かせたい気持ちはひしひしと感じられました。

さて、演奏ですが、全体的に粒ぞろいだったと思います。もちろん、個人個人の力量差はあり、それが感動の差になっている部分もあるとは思いましたが、聴けないレベルであるとか、プロとしていかがなものか、というレベルの方は皆無で、演奏する曲のよさを見せる力量に差があるレベルと申し上げましょう。

全体として凄さを感じさせた歌手としては、大隅智佳子を第一に挙げるべきでしょう。大隅が現時点での日本のソプラノ・リリコの一番の力の持ち主だとは思っておりましたが、それを再確認させていただきました。大隅の演奏した三曲はどれも本当に素晴らしいもので、感動するしかありませんでした。パワフルなノルマ、「さよなら、過ぎ去った日々」における表現のコントロールの見事さ、サロメのストイックなまでの表現力、どれをとっても本当に第一級で、比類ないものだったと思います。Bravaです。

大隅に対抗する実力者と言えば、まず笛田博昭を上げなければいけません。笛田が現時点での日本のテノール・ナンバーワンだと思っていますが、その実力を遺憾なく発揮されました。「イル・トロヴァトーレ」のマンリーコの大アリア。あそこまで完璧に歌われるとため息しかありません。そして「カルメン」のフィナーレの二重唱。鳥木弥生とがっぷり四つに組んだ横綱相撲で、本当に大一番だったと思います。

他によかったと思ったのは、ソプラノでは岸七美子、山口安紀子、板波利加、メゾソプラノでは中島郁子、鳥木弥生、テノールでは城宏憲、及川尚志、バリトンでは山口邦明でした。

もちろん、それ以外の歌手もそれぞれ素晴らしく、立派だったと思います。なお、今回、岡田愛という若手歌手が「新人紹介コーナー」にて紹介されたのですが、彼女の歌はリリックで美しいのですが、先輩たちのように音楽と歌手が一体になっているという感じはまだなく、それが初々しくはありますが、まだまだ勉強が必要であるとは思いました。

ちなみに今回演奏された46曲のうち、私個人としてのベスト12は、2番、4番、6番、10番、15番、16番、18番、21番、38番、41番、43番、45番でした。実はベスト10に絞りたかったのですが、とても絞り切れない。このほかにも、何曲も気に入った演奏はあったのですが泣く泣く選びませんでした。

「OPERAMANIA 2」TOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

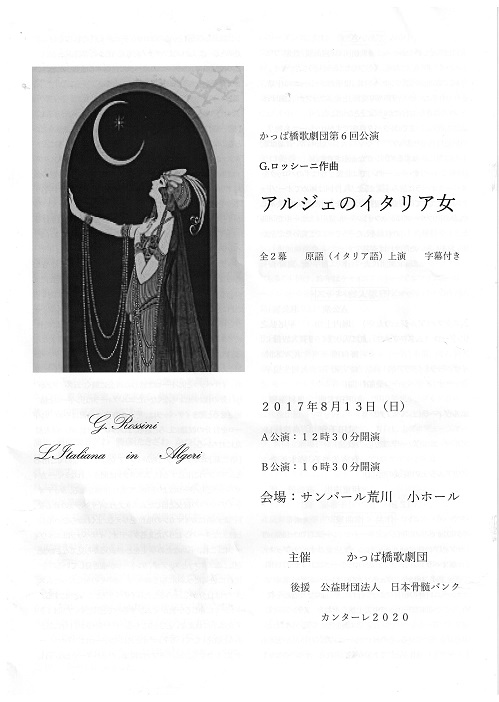

鑑賞日:2017年8月13日

入場料:自由席 3000円

主催:かっぱ橋歌劇団

かっぱ橋歌劇団第6回公演

全2幕 字幕付原語(イタリア語)上演

ロッシーニ作曲「アルジェのイタリア女」(L'Italiana in Algeri)

台本:アンジェロ・アネッリ

会場:サンパール荒川 小ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 箕輪 健太 |  |

| ピアノ | : | 河崎 恵 | |

| ヴァイオリン | : | 勝部 弓理子 | |

| ヴィオラ | : | 西村 葉子 | |

| チェロ | : | 杉田 一芳 | |

| フルート | : | 松野 健 | |

| 合 唱 | : | 井澤 義男/岡村 北斗/坪内 清 小山 治彦/五島 泰次郎/鈴木 敬冶 |

|

| ベリーダンス | : | 矢口 美香/Mieko/Kaoru/Yumiko | |

| 演 出 | : | たきざわ 勝彦 | |

| 照 明 | : | たきざわ 勝彦 | |

| 舞台監督 | : | 鈴木 千鶴 |

キャスト

| ムスタファ | : | 堀内 士功 |

| リンドーロ | : | 野口 唯一 |

| イザベッラ | : | 齋 実希子 |

| タッデオ | : | 和下田 大典 |

| エルヴィーラ | : | 武田 千宜 |

| ズルマ | : | 八方 久美子 |

| アリ | : | 伊東 達也 |

感想

チャレンジ精神-かっぱ橋歌劇団第6回公演「アルジェのイタリア女」を聴く

ロッシーニルネサンスが来るまで、ロッシーニの作品が「セビリヤの理髪師」を除いてほとんど演奏されなくなった理由はいろいろあるのでしょうけど、一番重要な理由は多分「演奏がむつかしい」ということがあったと思います。私自身はロッシーニが好きで、ロッシーニのオペラ公演があるときは時間が許す限り行くようにしているのですが、なかなか満足できる演奏には出会わない。もちろん、新国立劇場や藤原歌劇団が満を持して世に問うような場合はそれなりに素晴らしい演奏になるのですが、藤原や二期会の本公演からはお呼びのかからないレベルの歌手たちの自主公演では満足できた例はこれまでほぼなかったと思います。

今回の演奏も残念ながらこれまでの例に漏れなかったのですが、全体を通してみたとき問題点はいろいろあるけれども、そこそこ楽しめる程度にはまとまっていると思いました。まず一番良かったのが、第一幕のフィナーレのストレッタ。一番バカバカしい部分ですけど、一番崩壊しやすい部分でもあります。かなり練習したのだろうと思います。モールからとにかく突進し、それにみんながついて行って、スクラムトライを決めたという感じの演奏で、一糸乱れぬ切れ味、とまではいきませんでしたが、あの勢いと早口は称賛できるものだと思います。

伴奏は弦楽三重奏にフルート+ピアノ、という構成だったわけですが、中途半端な物足りなさがありました。一人で受け持つ技術的な難しさもあり、音のバランス的にもオーケストラであれば揃わないことによるファジーな雰囲気でかえって良いということがあるのですが、常に楽器の音が裸なので、なかなか調和しないところもありました。特に序曲に違和感を覚えました。

一方で、会場の狭さには満足しました。この作品、大ホールに向かない作品ではないと思いますけど、くすぐりも多いし、小さい劇場でやる方がその面白さがより分かりやすいということはあると思います。今回のサンパール荒川の小ホール席数にしたら二百前後だと思います。その広さゆえによく見える部分もありました。また、場面転換ごとに幕を引くのですが、その時「カラカラ」と音がするところなどもいかにも区民会館小ホールという感じでした。

合唱は最初バスの音が不鮮明で、あれと思ったのですが、後半はまとまっていました。6人の合唱です。この人数だと一人一パートの部分もあったのでしょうね。そういう条件の割にはよく歌われていたと思います。

ソリストには力の差がはっきりありました。一番良かったのは和下田大典のタッデオ。藤原の本公演に何度も出演されているだけのことはあると思います。歌唱、演技とも一番安定していてメリハリがありました。ソロはないのですが存在感は一番合ったと思うし、アンサンブルも彼が入ったアンサンブルの方が総じて引き締まっているように聴こえました。

堀内士功のムスタファも悪くないと思いました。ただ、バッソ・ブッフォとして見たとき、ここぞの切れ味が今一つ乏しい。アリア「胸の中に異常な興奮が」はよかったと思いますが、例えば後半の四重唱などはもう少し存在感を示した方がよいのではないか、と思いました。

野口唯一のリンドーロ。軽めに常に歌って、形を維持している、ということに関してはとても立派だったと思います。アジリダの技術は全然ですし、アリアにしても歌えるところはきっちり歌っていますが、そうでない部分は上手に逃げている感じで、歌として満足できたか、と言われれば否と言わざるを得ません。しかし、この方音の捕まえ方が上手なんでしょうね。アンサンブルに入るとしっかりリードしている。アリアよりもとっても良いと思いました。

伊藤達也のアリ。第二幕のシャーベット・アリアはきちんと歌われていました。ただ、ムスタファとタッデォに挟まれた時存在感を示せていたかと言えば、なかなかそうは言えません。

女性陣はタイトルロールの齋実希子に声の弱さを感じました。細かい歌詞など、口は動いている様子でしたが、アジリダは全然切れ味がないし、ドスの効いた低音もなく立体感の乏しい歌に終始していたと思います。重唱に入っても強い声の男声やソプラノに押されて一番声が飛んでこない感じ。登場のアリア「むごい運命よ」もすごく平板な感じで、この曲の魅力を引き出してはいませんでしたし、第二幕のアリアも魅力に乏しい。第二アリアのフィナーレの部分は重唱コーダになるわけですが、そこだけが盛り上がる感じは如何なものかと思いました。またフィナーレ前のロンドも今一つの出来でした。

武田千宜も今一つ。アンサンブルでの高音はしっかり出ていて存在感は示していましたが、音楽の流れに沿った存在感という観点ではちょっと唐突な感じがありました。一方スールマ役の八方久美子はしっとりとした声で、また安定もしており、アンサンブルの核としての役割を果たしていたと思います。

以上、ソロはロッシーニを魅力的に歌うという観点では今一つの連続だったわけですが、アンサンブルは練習の効果が出ており、楽しめる部分が多かったと思います。また演技のタイミングなどもそれなりにあっており、まとまりはありました。チャレンジをしただけの甲斐はあったのでしょう。

![]()

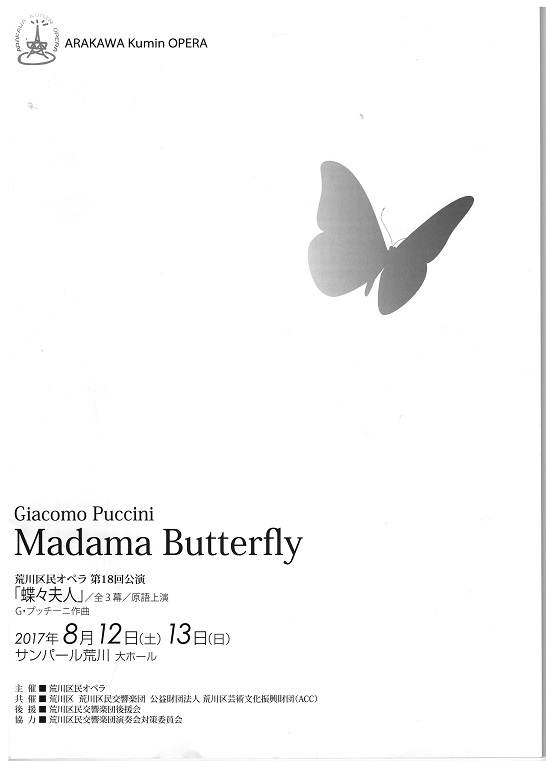

鑑賞日:2017年8月13日

入場料:B席 20列27番 2000円

主催:荒川区民オペラ

共催:荒川区、荒川区民交響楽団、公益財団法人荒川区芸術文化振興財団

荒川区民オペラ第18回公演

全3幕 字幕付原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「蝶々夫人」(Madama

Butterfly)

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イッリカ

会場:サンパール荒川 大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 小﨑 雅弘 |  |

| オーケストラ | : | 荒川区民交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 荒川区民オペラ合唱団 | |

| 合唱指揮・副指揮 | : | 新井 義輝 | |

| 演 出 | : | 澤田 康子 | |

| 舞台美術 | : | 大仁田 雅彦 | |

| 照 明 | : | 稲葉 直人 | |

| 音 響 | : | 山崎 英樹/斎藤 貴洋 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 |

キャスト

| 蝶々夫人 | : | 西本 真子 |

| ピンカートン | : | 田代 誠 |

| シャープラス | : | 福山 出 |

| スズキ | : | 杣友 恵子 |

| ゴロー | : | 横山 慎吾 |

| ボンゾ | : | 志村 文彦 |

| ヤマドリ | : | 星田 裕治 |

| ケート | : | 杉山 由紀 |

| 神官 | : | 笹倉 直也 |

| 公証人 | : | 金井 龍彦 |

| 子供 | : | 上田 このは |

感想

少しずつ足りない-荒川区民オペラ第18回公演「蝶々夫人」を聴く

荒川区民オペラの特徴というのか、オーケストラの特徴なのかもしれませんか、進まない、というのがあると思います。昨年の「アイーダ」でそれを強く感じました。もちろんそれは好ましいことではありません。本年も昨年と同じ指揮者、同じオーケストラですから、同じような感じになるのではないかと心配していたのですが、案の定進まない感じがありました。ただ、昨年と異なるところは、昨年は歌手が引っ張っていく感じがなかったのですが、今年は歌手が先行してオーケストラが後からついて行く感じで、流れを確保していたようです。

そういうわけで、今回はオーケストラと歌手とのタイミングが合っていない感じのところが所々あったのですが、もっと指揮者が動いて統制していかなければいけないのかな、と思いました。昨年は小﨑雅弘は何もできなかったという印象なのですが、今年も自分から音楽を作り上げていこうとする意志はあまり感じられませんでした。あともう一つ申し上げたいのは、毎年8月に公演を組んでいるわけですから、それに向けてオーケストラの技術も少しでも上げていくような努力をしてほしいとは思います。みんなもっと上手に演奏できるのではないか、という気がしました。

合唱についてももう少し鍛えてもよいのではないでしょうか。男声はほとんどがエキストラのようでそれなりの力量だったと思いますが、女声が弱い感じがしました。

歌手陣ですが、まず主役の西本真子、頑張りました。蝶々夫人は役柄として中低音に力がないと様にならない訳ですが、そこをしっかり歌われていたと思います。一方高音への切替えは必ずしも上手くいっていなかった感じで、やや金切り声になる部分や、上行形の途中で音が上がり切れていない部分があったように思いました。それでも役をよく理解した歌で、演出も関係しているのだろうと思いますが、演技や歌唱に若々しさを感じさせる部分があり、良かったと思います。申しあげるまでもなく、蝶々夫人は18歳で亡くなるわけですが、大ソプラノが歌うと、堂々としすぎて「年増の深情け」のように聴こえてしまうことも多いのですが、今回の西本真子は、ちょっとした動きに若々しさがあって、18歳を感じさせるものでした。

杣友恵子のスズキもしっかり歌われていました。今回の演出は多分蝶々夫人とスズキの年関係を意識しているように思いました。もちろんスズキが年上です。二人の関係をみていると歌唱もそこがしっかり見えていましたし、二重唱も綺麗にハモっていてよかったです。

一方田代誠のピンカートン。今一つでした。昨年のラダメスほどではもちろんないのですが、高音の伸びが今一つでしたし、年齢的な問題があるのか、いろいろな部分で上手くいっていない感じがありました。「蝶々夫人」では冒頭の「さすらいのヤンキーは世界中どこでも」でピンカートンの能天気さを示すわけですが、能天気なことは分かりましたが、凄い若作り感があってしっくりこなかったと思います。

福山出のシャープレス。シャープラスは常に傍観者ですから、特徴を出す歌い方は必要ないのでしょうが、もう少しけれんを見せてもいいように思いました。丁寧できっちり歌っているとは思いますが、そこで安住している感じで、もう一歩踏み出してもよいのではないかと思いました。

それ以外の脇役ではゴローの横山慎吾が役割を果たしていました。それ以外の脇役の方はベテランも多く、きっちりと自分の役割を果たしていました。

澤田康子の演出は蝶々夫人を落ち着いた明治の女として見せるよりも若々しい少女として見せようとしたように思いました。それはちょっと新鮮だったかもしれません。

以上全体としては昨年の「アイーダ」よりはずっと音楽になっていましたが、改善点も多く、いまいち物足りなかったかな、というのが全体の印象です。

![]()

鑑賞日:2017年8月19日

入場料:入場無料 全席自由

主催:日野市文化協会

真夏のクラシカルコンサート

白石佐和子・澤﨑一了デュオ・リサイタル

会場:日野煉瓦ホール・大ホール

出演者

| ソプラノ | 白石 佐和子 |  |

| テノール | 澤﨑 一了 | |

| ピアノ | 南雲 彩 |

プログラム

| 作曲家 | 作品名/作詩 | 歌曲名 | 歌手 |

| ジョルダーニ | いとしい女よ | 白石 佐和子 | |

| ヘンデル | セルセ | 樹木の陰で | 澤﨑 一了 |

| トスティ | パリアーラ | 薔薇 | 白石 佐和子 |

| トスティ | チンミーノ | 最後の歌 | 澤﨑 一了 |

| ロジャース | サウンド・オブ・ミュージック | サウンド・オブ・ミュージック | 白石 佐和子 |

| ロジャース | サウンド・オブ・ミュージック | エーデルワイス | 澤﨑 一了 |

| ロジャース | サウンド・オブ・ミュージック | 全ての山に登れ | 白石 佐和子/澤﨑 一了 |

| ショパン | バラード第2番ヘ長調 作品38 | 南雲 彩(pf) | |

| 休憩 | |||

| 山田 耕筰 | 三木 露風 | 赤とんぼ | 白石 佐和子 |

| 越谷 達之助 | 石川 啄木 | 初恋 | 白石 佐和子 |

| 平井 康三郎 | 北見 志保子 | 九十九里浜 | 澤﨑 一了 |

| 武満 徹 | 武満 徹 | 小さな空 | 澤﨑 一了 |

| 普久原 恒勇 | 吉川 安一 | 芭蕉布 | 白石 佐和子/澤﨑 一了 |

| 小山 作之助 | 佐々木 信綱 | 夏は来ぬ(ピアノによる) | 南雲彩 |

| ヴェルディ | 椿姫 | ああ、そは彼の人か~花から花へ | 白石 佐和子 |

| ヴェルディ | 椿姫 | 燃える心を | 澤﨑 一了 |

| ヴェルディ | 椿姫 | 第一幕、告白の二重唱 | 白石 佐和子/澤﨑 一了 |

| アンコール | |||

| ヴェルディ | 椿姫 | 乾杯の歌 | 白石 佐和子/澤﨑 一了 |

感想

才能と努力‐「真夏のクラシカルコンサート」を聴く

日野市文化協会は毎年「文化講演会」を行っています。大抵は自分にとって縁がないのですが、今年に一回は「講演」と称して音楽会を開きます。今年がその年で、澤﨑一了、白石佐和子夫妻によるデュオ・コンサートになりました。澤﨑一了は本年の日伊コンコルソで第二位を獲得した逸材。私自身は何年も前から彼の伸びやかな歌声に注目しており、楽しみに伺いました。

ちなみに白石佐和子はコーラスグループ「フォレスタ」のメンバーとしてBS日テレ「BS日本・こころの歌」に出演して、そちらの方ではかなり有名な方らしい。私は、彼女の出演したオペラを見たことがあるのですが、「BS日本・こころの歌」の方は一度も拝見したことがなく、その人気は全然わからないのですが、終演後人だかりができておりましたので、テレビに出演される方は知名度が全然違うのだ、と思った次第です。

で、歌ですが、こちらはご主人の圧勝と申し上げるしかありません。私の見るところ、奥様はごく普通のソプラノ。よくいるタイプで一定の水準には達しているけれどもそれ以上のプラスアルファは感じられません。それに対してご主人の方は声の美しさも、高音の伸びやかさも一頭地を抜いている感じです。美声や高音を出せるのは才能以外の何物でもないのですがそれを上手にコントロールするのは努力の賜物です。その成果が出ている感じです。日本には素晴らしいテノールが何人もいるのですが、多分現時点での日本のテノールの中でベスト5に入るぐらいの実力の持ち主のように聴きました。

澤﨑のよさは、無理をしなくても会場全体を響き渡らせることのできる声量、あと柔らかい声の出し方から高音がすっきりと出て、それがすっと伸びていくことでしょう。また低音もそこそこ立派で、音域が広いのも魅力です。今回はまず最初に歌った「Ombra mai fu」がとても素敵な歌で、トスティの「最後の歌」も素晴らしかったです。日本語の曲も見事であり、エーデルワイスも立派。一つうまくいかなかったところを指摘するならば、「燃える心を」のカバレッタのアクートが不安定だったことぐらいではないでしょうか。とにかく素敵な歌で一貫していました。

一方白石はどの曲もそうですが音の安定性にやや難があります。中低音の響きが低く聴こえてしまって、すっきりと伸びてこない感じです。また声量的にも余裕がなく、日野煉瓦ホール大ホールを響かせるにはちょっと力不足だな、というところでしょう。彼女が一番似合っていたのは日本の曲。やはりフォレスタで10年歌っていた経験は伊達ではありません。

二重唱はどの曲もあまりよくなかったというのが本当です。息はよくあっているのですが、ソプラノとテノールを合わせようとすると、テノールがかなり遠慮しないと声のバランスが合ってこないようです。結果としてせっかくのテノールの美しく伸びやかな声がスポイルされた感じで魅力が半減していました。

南雲彩のピアノ伴奏は、ちょっと左手が強すぎる感じ。ショパンのバラードは、それが鈍重な印象につながった気がします。歌の伴奏には特別な影響があったわけではありませんが、そちらでも左手をもっと軽いタッチで弾いたほうがよかったような気がしました。

「真夏のクラシカルコンサート」TOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

鑑賞日:2017年9月2日

入場料:指定席 10列7番 4800円

主催:杉並リリカ

加藤康之テノール帰国記念リサイタル

会場:渋谷区文化総合センター大和田6階 伝承ホール

出演者

| テノール | 加藤 康之 |  |

| ソプラノ | 鈴木 玲奈 | |

| テノール | 笛田 博昭 | |

| ピアノ | 藤原 藍子 |

プログラム

| 作曲家 | 作品名/作詩 | 歌曲名 | 歌手 |

| ロッシーニ | 「老いの過ち第1巻、イタリアのアルバム」より | フィレンツェの花売り娘 | 鈴木 玲奈 |

| ピクシオ | ロッチ 作詞 | マリウ、愛の言葉を | 笛田 博昭 |

| プッチーニ | フチーニ 作詞 | 進め、ウラーニア | 加藤 康之 |

| トスティ | エルリーコ 作詞 | 理想の人 | 笛田 博昭 |

| マスカーニ | マッツォーニ 作詞(「カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲」による) | アヴェ・マリア | 鈴木 玲奈 |

| プッチーニ | ロマーニ作詞 | 偽りの忠告 | 加藤 康之 |

| 休憩 | |||

| プッチーニ | マノン・レスコー | 見たこともない美人 | 加藤 康之 |

| ドニゼッティ | ラ・ファヴォリータ | やさしい魂よ | 笛田 博昭 |

| ベッリーニ | 夢遊病の女 | 今日は私にいい日和 | 鈴木 玲奈 |

| プッチーニ | マノン・レスコー | あなた方の中に | 加藤 康之 |

| ヴェルディ | 椿姫 | パリを離れて | 鈴木 玲奈/笛田 博昭 |

| プッチーニ | トゥーランドット | 誰も寝てはならぬ | 加藤 康之 |

| アンコール | |||

| カルディッロ | コルディフェッロ 作詞 | つれない心 | 笛田 博昭 |

| ガスタルドン | フリック・フロック 作詞 | 禁じられた音楽 | 加藤 康之 |

| バーンスタイン | キャンディード | きらびやかに着飾って | 鈴木 玲奈 |

| ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | ある日青空を眺めて | 笛田 博昭 |

| ディ・カプア | カプッロ 作詞 | オー・ソレ・ミオ | 加藤 康之/笛田 博昭 |

感想

肩に力が入りすぎ‐「加藤康之テノール帰国記念リサイタル」を聴く

杉並リリカ主宰、フランコ酒井さんから是非にと言われて伺ったコンサートです。加藤康之については私自身は全く知らず、完全な初聴でした。また、加藤康之の留学先からの帰国記念リサイタルという触れ込みですが、プログラムの構成や内容は加藤のリサイタルというよりは、笛田博昭、鈴木玲奈とのジョイント・コンサートというのが正しいでしょう。なお、プログラムはフランコさんお得意の後期ロマン派イタリアオペラに特化することなく、ベルカントからポピュラーまで多彩な曲を取り上げ、初めて聴く曲もあり楽しめました。

加藤はプッチーニの生誕の地であるルッカで研鑽を積んできたことから、今回取り上げたのはプッチーニに特化しています。前半の二曲の歌曲は有名な曲のようですが、私はどちらも初めて聴く曲。後半のアリアはもちろん知っていますが、比較的珍しい「マノン・レスコー」から二曲取り上げたのは新鮮です。

加藤の歌唱ですが、満を持した感じで頑張りました。加藤の声は素直なテノールというよりはかなり癖のある声。その声質は好悪が分かれるところでしょう。張った時の高音は伸びやかな強さがありますが、中低音をフォルテで歌うとき、ドスが効きすぎていてちと怖い感じ。歌詞の内容を曲を載せて伝えるというより、加藤自身のテノールの実力を伝えることを主眼にした歌唱のように聴こえました。結果として肩に力が入りすぎ、演奏が空回りしている感がありました。

同じテノールの笛田博昭が出演しているので、彼に対抗すべく声を張ったのだと思いますが、墓穴を掘った感じです。笛田は別格です。彼に張り合うよりももっと肩肘張らずに歌った方が加藤のよさが出るのではないかと思いました。今回歌った五曲のうち一番良かったのは、小品感の強い「あなた方の中に」ですが、これは結局見せ場があまりなくて頑張らなくてもよかったので、肩から力が抜けたためではないかと思います。大きい声で歌うことは大切なことですし、大きな声をぶれずに歌えることは歌手としての大きなアドヴァンテージであると思いますが、それよりも大切なことがたぶんあるのだろうと思います。

対する笛田博昭。笛田は基本的には加藤に花を持たせるための軽めの選曲をしたと思います。最初に歌った「マリウ、愛の言葉を」は要するにイタリアン・ポップスですし(個人的には初聴でした)、二曲目の「理想の人」はトスティの代表作ですが、楽譜を見ると、ほとんどがピアノかピアニッシモで進行し、フォルテになるのは3小節に過ぎない。でも笛田が歌うと響きます。表情優しく歌っているのですが、声に艶があってかつ地声が大きい。だから、聴くと圧倒されます。後半の「ファヴォリータ」のフェルナンドのアリアも流石の魅力。引き立て役の筈ですが、主役になっていた感じです。

鈴木玲奈もよかったです。彼女はロッシーニ、ベッリーニ、マスカーニと選びましたが、一番良かったのはマスカーニの「アヴェ・マリア」でした。ベルカントの二曲は丁寧に歌って正確だったと思うのですが、その分推進力にかけている感じがしました。また技巧の確認に気を取られていたのか、感情表現が今一つぎこちなく、歌が身体に染み付いていない印象を受けました。

アンコールは歌いなれた曲を選んだのか、皆それぞれよかったです。笛田は予定外の「ある日青空を眺めて」を歌いましたが、さすがの歌唱。鈴木玲奈のグネコンダのアリアもとても素晴らしいもの。鈴木はこの曲が身についているのでしょうね。

「加藤康之テノール帰国記念リサイタルTOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

鑑賞日:2017年9月9日

入場料:C席 3FR6列13番 6000円

主催:NHK

共催:NHKプロモーション

第15回NHK音楽祭2017

NHK交響楽団

全2幕 字幕付原語(イタリア語)上演/演奏会形式

モーツァルト作曲「ドン・ジョヴァンニ」(Don

Giovanni, K.527)

台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ

会場:NHKホール

スタッフ

| 指 揮 | : | パーヴォ・ヤルヴィ |  |

| オーケストラ | : | NHK交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 東京混声合唱団 | |

| 演 出 | : | 佐藤 美晴 |

キャスト

| ドン・ジョヴァンニ | : | ヴィート・ブリアンテ |

| 騎士長 | : | アレクサンドル・ツィムバリュク |

| ドンナ・アンナ | : | ジョージア・ジャーマン |

| ドンナ・エルヴィラ | : | ローレン・フェイガン |

| ドン・オッタービオ | : | ベルナール・リヒター |

| レポレッロ | : | カイル・ケテルセン |

| ゼルリーナ | : | 三宅 理恵 |

| マゼット | : | 久保 和範 |

感想

演奏会形式の限界-NHK音楽祭2017、NHK交響楽団「ドン・ジョヴァンニ」を聴く

NHK交響楽団はあまりオペラのピットに入らないのですが、演奏会形式では時々取り上げます。シャルル・デュトワが12月に来演すると、その1回はオペラになる。過去に取り上げたのは、「カルメン」、「ペレアスとメリザンド」、「サロメ」、「エレクトラ」、「子供と魔法」、「青ひげ公の城」、「夜鳴きウグイス」など。どの曲も近現代オペラで、オーケストラの重要性が指摘される曲ばかりです。こういう曲はN響のヴィルトゥオジティがしっかり示されてよい結果が出ることが多いのですが、今回の「ドン・ジョヴァンニ」はNHKホールで演奏する演奏会オペラの限界を示したな、と思います。

パーヴォ・ヤルヴィ指揮するNHK交響楽団。見事な演奏です。少なくともオーケストラのパートだけで見る限り、これほど素晴らしい「ドン・ジョヴァンニ」の演奏を聴いた経験はないと思います。例えば、第二幕後半のドン・ジョヴァンニの屋敷で行われる晩餐会での音楽。これはチェロと管楽合奏で演奏されるわけですが、この見事なこと。さすがと申し上げるしかありません。

しかしながら、歌手が入るとその魅力が半減すると申し上げるしかありません。要するに会場が広すぎるのです。「ドン・ジョヴァンニ」はどう考えても3000人のホールに向けて書かれた作品ではありません。それを3000人のホールで演奏すると、音楽的魅力が発散してしまうということがあります。音が集中して密度が濃くなってくる感じがしないのですね。また、オーケストラはかなり音を絞って演奏しているのですが(ちなみに弦楽器の構成は第1ヴァイオリンが12人の12型で、モーツァルトではよく使われる大きさです)、それでも歌手と比較するとやや強めな感じです。舞台上にオーケストラが上がっているということが関係しているのでしょう。オケピットに入ればまた違ったのでしょうが、NHKホールで演奏会形式でモーツァルトのオペラを上演するのであれば、更にひと工夫もふた工夫も必要なのだろうな、と思った次第です。

歌手陣は一定の水準には達していたとは思いますが、その中ではいろいろありました。私が一番感心したのは騎士長を歌ったツィムバリュク。最近国際的な名声を得つつある若手バスのようですが、凄い声でした。低音は響きにくいですし、特にNHKホールは厳しいですが、この方、そんな悪条件の中でも低音を朗々と響かせ、魅力的な響きでした。第二幕フィナーレで「ドン・ジョヴァンニ」と始まる騎士長の歌は、場面の色を変化させるきっかけでとても大事なのですが、低音の難しさがあって、なかなか上手くいかないことが多いのです。しかし、今回はこの一声で明らかに場面の色が変わり、凄いな、と思った次第です。Bravoです。

次に褒めなければいけないのはテノールのリヒターです。軽い声も持っていますが、低音でもしっかり声が張れるタイプのテノールでよかったです。第一幕の10aのレシタティーヴォ付きアリア「あの人の平安に」が非常によく、第二幕の「私の大切な人に慰めを」もとても素敵な歌。正直申し上げれば、第一幕のオッタービオのアリアが始まるまで、歌に関しては今一つ盛り上がりに欠ける印象だったのですが、彼のアリアで眼が覚めました。それだけの魅力があったということです。

レポレッロのケテルセンも悪くない。特に第二幕に入って、どんどんいじめられるようになると、コミカルな雰囲気が出てきて存在感がしっかり示されるようになってきました。一方一幕はまだそこまでの自由度を感じさせる歌唱ではなく、一番の聴きどころである「カタログの歌」などは悪くはないのですが、取り立てて魅力的というわけではなく、もう少しけれんを入れてもよいのではないか、という印象でした。

男声陣で一番気になったのは、プリアンテのドン・ジョヴァンニ。こじんまりとまとまったドン・ジョヴァンニで私は評価しません。どの曲も悪くはないのですが、ドン・ジョヴァンニの持ついやらしさというかデモーニッシュな感じがほとんど表現されないのです。これは如何なものか。響きも全体に底が浅いし、善人のように聴こえてしまう。これはまずいでしょう。響きがエロティックじゃないのも残念です。

女声陣ですが、ドンナ・アンナ役、ドンナ・エルヴィラ役共に、最近国際的キャリアを積み始めた若手のようです。ソプラノとしての力量はエルヴィラを歌ったフェイガンが上に聴きました。フェイガンは美人ですし、声もよいと思うのですが、第一幕の登場のアリアは緊張していたのか声が上ずる傾向があり今一つ。その後もドンナ・エルヴィラのキャラクターに意識が入りすぎているようで、お怒りモードが前面に出すぎている感じで今一つ共感しにくい歌でした。ドンナ・エルヴィラは怒っていることも多いのですが、コミカルな側面もある役柄で、そこを相対的に歌った方が音楽に膨らみが出ると思うのですが、結構一本調子の印象でした。

ドンナ・アンナのジャーマンはもっと印象が薄い感じ。ドンナ・アンナの役作りが決まらないまま全体を歌っていた印象です。それでも第二幕のアリア「私に言わないで 素晴らしきわが恋人よ 」は見事に歌いあげました。

三宅理恵のゼルリーナはよかったです。声がもっと聴こえないのではないかと危惧したのですが、そういうこともなく、正確で美しい響きがよかったです。「ぶってよマゼット」も「薬屋の歌」もうまくいきましたし、「誘惑の二重唱」などそれ以外の部分もきっちり練習の成果を示していたと思います。

今回は演奏会形式ではありましたが、衣裳の雰囲気もひとりひとりが違って、現代風の演出で演技も入りました。それはよかったと思いますが、楽譜をしっかりおいて、正確さをもっと重視してもよいのかなとも思いました。全体としては上手だと思うのですが、いろいろな条件が重なって、今一つ感動できない印象でした。

![]()

鑑賞日:2017年9月24日

入場料:自由席 4800円

主催:公益財団法人日本オペラ振興会

第8回藤原歌劇団「テノールの饗宴」

会場:渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

出演者

| テノール | 池本 和憲 |  |

| 石山 陽太郎 | ||

| 稲垣 成人 | ||

| 小笠原 一規 | ||

| 於保 郁夫 | ||

| 澤﨑 一了 | ||

| 角田 和弘 | ||

| 中井 亮一 | ||

| 村上 敏明 | ||

| 持木 弘 | ||

| ピアノ | 大園 麻衣子 | |

| ピアノ | 瀧田 亮子 | |

| 司会 | 折江 忠道 | |

| 司会 | 牧野 正人 |

プログラム

| 作曲家 | 作品名/作詩 | 歌曲名 | 歌手 | ピアノ |

| フロトー | マルタ | 夢のように | 澤﨑 一了 | 瀧田 亮子 |

| プッチーニ | トスカ | 妙なる調和 | 稲垣 成人 | 大園 麻衣子 |

| ビゼー | 真珠とり | 耳に残るは君の歌声 | 小笠原 一規 | 瀧田 亮子 |

| ヴェルディ | イル・トロヴァトーレ | ああ、いとしい私の恋人よ | 石山 陽太郎 | 大園 麻衣子 |

| プッチーニ | 西部の娘 | やがて来る自由の日 | 於保 郁夫 | 大園 麻衣子 |

| チマローザ | 秘密の結婚 | いつか夜明けの空に | 中井 亮一 | 瀧田 亮子 |

| レオンカヴァッロ | 道化師 | 衣裳を着けろ | 角田 和弘 | 大園 麻衣子 |

| ジョルダーノ | アンドレア・シェニエ | ある日青空を眺めて | 池本 和憲 | 大園 麻衣子 |

| マスネ | ル・シッド | おお、裁きの主、父なる神よ | 持木 弘 | 瀧田 亮子 |

| ヴェルディ | アイーダ | 清きアイーダ | 村上 敏明 | 瀧田 亮子 |

| 休憩 | ||||

| トスティ | ダンヌイツィオ 作詞 | 暁は光から | 小笠原 一規 | 瀧田 亮子 |

| ララ | ララ 作詞 | グラナダ | 稲垣 成人 | 大園 麻衣子 |

| ピクシオ | ビクシオ 作詞 | マンマ | 於保 郁夫 | 大園 麻衣子 |

| デ・クルティス | フルノ作詞 | 勿忘草 | 石山 陽太郎 | 大園 麻衣子 |

| デ・クルティス | ボヴィオ作詞 | 秋 | 中井 亮一 | 瀧田 亮子 |

| デ・クルティス | フルノ作詞 | 世界でただ一人君を愛す | 角田 和弘 | 大園 麻衣子 |

| ガスタルドン | フリック・フロック 作詞 | 禁じられた音楽 | 澤﨑 一了 | 瀧田 亮子 |

| カルディッロ | コルディフェッロ 作詞 | つれない心 | 池本 和憲 | 大園 麻衣子 |

| プッチーニ | ロマーニ作詞 | 偽りの忠告 | 村上 敏明 | 瀧田 亮子 |

| タリアフェッリ | ボヴィオ作詞 | 情熱 | 持木 弘 | 瀧田 亮子 |

| アンコール | ||||

| プッチーニ | トゥーランドット | 誰も寝てはならぬ | 全員 | 大園 麻衣子 |

| ディ・カプア | カプッロ 作詞 | オー・ソレ・ミオ | 全員 | 瀧田 亮子 |

感想

十人十色‐「第8回藤原歌劇団テノールの祭典」を聴く

藤原歌劇団に所属しているテノール歌手は約100人いるのですが、その10%、10人が参加したコンサートでした。一番若い20代の石山陽太郎から最年長は70才の於保郁夫まで、若手が四人、中堅が二人、ベテランが四人という組み合わせで、各人がオペラアリアと歌曲を一曲ずつ歌われました。その感想を一言で言い表すならば、若手は声で勝負しているのに対し、ベテランは経験で勝負している違いがあるということでしょうか。もちろんすべてが満足できる歌唱ではなかったのですが、若手の伸びやかな声と、ベテランの経験に裏打ちされた歌唱、ともによいものがあり、聴きごたえのあるコンサートだったと申し上げてよいと思います。

20曲聴いて、一番良かったと思うのは若手の小笠原一規でした。小笠原は声の位置がそんなに高いところにあるわけではないのですが、その分表現が落ち着いていてそこがまずよかったと思います。彼の歌は表情が非常によくコントロールされていて、柔らかさを失わない歌で、リリックな美しさが充満されていました。声だけの魅力でいえばもっと素敵な方もいらしたと思いますが、歌唱全体を見たとき、今日の小笠原は一番良かった、と声を大にして申し上げましょう。

次に気に入ったのは中堅に数えた村上敏明です。村上は中低音に独特の「村上節」が出ることがあってそれが鼻につくのですが、今日はそれがあまり出なかったと思います。一方、高音はさすがで、びんびん響いてくる。藤原ナンバーワンテノールの座は笛田博昭に譲り渡した感はありますが、彼の高音のアクートはまだまだ一流です。大変すばらしいラダメスでしたした。また、歌曲については、先日加藤康之のコンサートで偶然加藤がこの曲を歌うのを聴いていますが、こうやって聴き比べると、村上の方が断然上手いな、という印象で、さすがに藤原歌劇団を代表するテノールは違うな、と思いました。

ベテラン持木弘は今年66歳だそうですが、声の魅力はまだ衰えてはいませんでした。輝かしい声はいまだにプリモを張れるだけの力量がある、ということなのでしょう。来年1月には久しぶりに藤原本公演で「ナヴァラの娘」のアラキルを歌われるわけですが、本日の歌唱を聴いて楽しみになりました。ちなみに歌われた二曲は実はどちらもあまりよく知らないのです(ル・シッドのアリアは初聴かもしれません)が、もっと前のめりに歌われた方が更に良かったかなという気もします。しかしながら、ずっしりと落ち着いた歌唱はベテランの魅力を見事に表していたということかもしれません。

澤﨑一了を忘れてはいけません。今回はトップバッターということで、かなり緊張した歌になってしまい、マルタのアリアはちょっとぎこちない印象になりました。しかし、彼の素直で伸びやかな高音はやはり見事なもので、特に歌曲は立派だったと思います。「禁じられた音楽」も先日加藤康之が歌うのを聴いておりますが、比較すれば澤﨑に軍配を上げざるを得ません。素晴らしい声と表情だったと申し上げます。

中井亮一はオペラアリアは素敵でしたが、歌曲の方は買いません。ごりごり押した歌で、せっかくの中井の声の軽やかさがスポイルされていたように思いました。

角田和弘はベテランの味。「衣裳を着けろ」はただ歌うだけだったらもっと上手な方が何人も頭の中に浮かびますが、あの表情を含めた表現力は角田ならではのものだと思います。ちょっとやりすぎ感があるドラマティックな表現こそが角田の真骨頂なのでしょう。

石山陽太郎は声がいい。持ち声の高音の魅力という点では今回随一ではないでしょうか。ただまだ若さで押していく歌で、ちょっとスリリングですし、歌っていく作戦がまだ立てられきれない感じです。マンリーコのアリアは、7月に笛田博昭が歌うのを聴いたばかりですが、笛田の計算された歌とは次元が違います。更に精進を重ねていただきたいと思いました。

於保郁夫は1990年代後半までは時々藤原本公演でお目にかかっていましたが、ほぼ20年ぶりで聴いたと思います。そのころは「椿姫」のジュゼッペや「トスカ」のスポレッタなどを歌われていて、聴き手もそんな脇役まで気が回るわけもなく、声の印象は全く残っていませんでした。久しぶりで聴きましたが、御年70とのことで、しっかりした歌ではありましたが、声質がテノールというにはちょっと辛い感じがしました。歌は、アリアよりも、歌曲の方が易しいということもあるのだろうと思いますが、伸びやかな表情でよかったと思います。

稲垣成人は音程が少し不安定な印象。「妙なる調和」を歌われるなら、もう少し声に厚みがあると聴き栄えがすると思いました。池本和憲も悪くないのですが、「ある日青空を眺めて」はこの夏から秋にかけて塩塚隆則、笛田博昭と聴いての三人目で、正直に申し上げれば三等賞でした。

とても素敵な歌から、そうとは言えない歌まで20曲、でもたっぷり楽しみました。こうやって並べて聴いてみると、十人十色、それぞれ違っていて、藤原歌劇団のテノール陣は多士済々だなと改めて思いました。

「第8回藤原歌劇団テノールの祭典TOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

鑑賞日:2017年10月7日

入場料:C席 4F1列23番 7776円

主催:文化庁芸術祭執行委員会/新国立劇場

2017/2018シーズン 新国立劇場開場20周年記念公演

平成29年度(第72回)文化庁芸術祭 オープニング・オペラ公演

序幕付全3幕 字幕付原語(ドイツ語)上演

ワーグナー作曲 楽劇『ニーベルングの指環』第3日「神々の黄昏」("Der

Ring des Nibelungen" Dritter Tag Götterdämmerung")

台本:リヒャルト・ワーグナー

会場:新国立劇場 オペラパレス

スタッフ

| 指 揮 | : | 飯守 泰次郎 |  |

| オーケストラ | : | 読売日本交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団/二期会合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 演 出 | : | ゲッツ・フリードリヒ | |

| 美術・衣裳 | : | ゴットフリード・ピルツ | |

| 照 明 | : | キンモ・ルスケラ | |

| 演出補 | : | アンナ・ケラ | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 | |

| 芸術監督 | : | 飯守 泰次郎 |

キャスト

| ジークフリート | : | ステファン・グールド |

| ブリュンヒルデ | : | ペトラ・ラング |

| アリベルヒ | : | 島村 武男 |

| グンター | : | アントン・ケレミチェフ |

| ハーゲン | : | アルベルト・ペーゼンドルファー |

| グートルーネ | : | 安藤 赴美子 |

| ヴァルトラウテ | : | ヴァルトラウト・マイヤー |

| ヴォークリンデ | : | 増田 のり子 |

| ヴェルグンデ | : | 加納 悦子 |

| フロスヒルデ | : | 田村 由貴絵 |

| 第一のノルン | : | 竹本 節子 |

| 第二のノルン | : | 池田 香織 |

| 第三のノルン | : | 橋爪 ゆか |

感想

終わりよければ-新国立劇場2017/2018シーズン・オープニング公演「神々の黄昏」を聴く

飯守泰次郎芸術監督による「リング」四夜、足掛け3年のプロジェクトが終了いたしました。

「ラインの黄金」、「ワルキューレ」、「ジークフリート」と日本人歌手のひ弱さを感じながらもどれも非常に高水準の演奏で、「神々の黄昏」も大いに期待して伺ったわけですが、今までの三作と比較するといろいろな面で綻びが見えた演奏だったと思います。決してレベルの低い演奏だとは思いませんが、今までの三作がどれも素晴らしかったので、それと比較するとやはり完成度は低かったな、というのが正直な印象です。

まず、飯守泰次郎の指揮。例えば、昨年の「ワルキューレ」、凄く明晰な指揮を行った、という印象だったのですが、今日の演奏はもっとぼんやりした演奏。やや霞がかかったというのか、聴いていて緩い感じがしました。オーケストラも今一つシャキッとしていない感じ。今回のオーケストラはドイツ物では定評のある読売日響で、ベースの音はドイツ的な音色だし、深みのある低音などは、さすがに読響というべきものだったと思うのですが、それが一気呵成に畳み込んでくる、という感じが乏しいです。もちろん、オーケストラが主力となる「ジークフリートのラインへの旅」とか「ジークフリートの葬送行進曲」のようなところはとても聴き栄えがするのですが、歌手の伴奏というか、前奏になる部分はミスも多かったですし、楽器同士が合っていないところもありました。例えば、第二幕のホルン・アンサンブル。

今回の四部作、オーケストラは毎回変わって、最初の二作が東京フィル、三作目が東京交響楽団、最後は読響で、「リング」に一番似合っているのは読響かなと思っておりましたが、実際の演奏を聴いた印象では、東フィルが一番いい演奏をしたような気がします。普段新国立劇場では演奏しない読響をピットに入れたのは、飯守自身が読響の深みのある音求めたためだと思いますが、それは目的半分だったのかな、という感じです。また、カーテンコールで出てきた飯守は足を少し引きずっておりました。飯守の体調が今ひとつすぐれず、全体を統率しきれなかった部分があるのかもしれません。

歌手陣もこれまで程ではなかったのかな、というところ。

まず、ジークフリート役のグールド。彼は、「ラインの黄金」のローゲ、「ワルキューレ」ではジークムント、「ジークフリート」では外題役を歌って、声の艶、伸び、声量、表情、どれをとっても文句なしの素晴らしさで、本物のヘルデン・テノールのすごさを何度も聴かせてくれたのですが、今回はそこまでは凄くなかったというのが本当のところ。声の艶は今までと比較すると確実に足りなかったですし、声の出し方も今までは、高音を張るとき、柔らかく離陸して、そのまま急上昇し、最高音で力を入れて響かせるという歌い方をしていたのですが、今回は最初の柔らかい離陸があまり感じられず、突然強い張った高音がバンと出るみたいなところも少なからずあり、余裕がなかった感じがしました。それでも声そのものの良さや声量、迫力などは他を寄せ付けないものはあり、低レベルではないのですが、今までがとてもよかったので、ちょっと残念ではありました。

ブリュンヒルデのペトラ・ラングも今一つかな。まず、絶叫が浮いていた感じがあります。これが、第二幕の後半のようにブリュンヒルデが怒っている部分では効果的だと思うのですが、第一幕第三場のヴァルトラウデとの場面でも同じ感じで歌っていたので、もう少し表情を変えたほうが良かったのではないかという気がしました。また、このオペラは最後の長大なモノローグ「ブリュンヒルデの自己犠牲」での表現も今一つしっくりこない。あっさりと歌っているわけではないのですが、重みづけの感じが私が考えているのとはちょっと違っていました。それを凌駕するほどの説得力が歌にあればよかったのですが、そうではなかった、と思います。「ブリュンヒルデの自己犠牲」が上手くいくと、「終わりよければすべてよし」となるのですが、そういうわけにはいかなかった、という処でしょうか。

一方、悪役のハーゲン。良かったです。ペーゼンドルファーは「ワルキューレ」のとき、フンディングを歌ってとてもよかったのですが、今回のハーゲンもとても素晴らしい歌唱。劇的な表情は出さないのですが、常に丁寧で明晰。どこか余裕を持った歌いっぷりで、悪役の不気味さをしっかり表現していたと思いますし、必要に応じた凄みもよかったです。例えば、アリベルヒをあしらうときの表現とかですね。今回の演奏で、一番はペーゼンドルファーであることは疑いがありません。

脇役陣では、マイヤーのヴァルトラウテが流石の貫禄。もう60を超えていると思いますが、全然衰えを感じさせない歌で、本物の一流は違うなという処でしょうか。

グンターのケミチョフはあまり特徴を感じさせる歌ではなく、可もなく不可もなく、という処だと思います。

日本人勢で一番大変だったのは安藤赴美子のグートルーネ。外人歌手に挟まれると声量的に厳しいところがあります。しかし、安藤は若干無理している部分もありましたが、基本的にはあまり無理をせず、彼女の守備範囲で歌いました。結果としてそれが功を奏し、なかなか整った歌になっていたと思います。

島村武男のアリベルヒ。日本人のアリベルヒ歌いとしては最も経験の長いベテランですが、上手にまとめました。ハーゲンとのやり取りの部分、あんな感じでまとめるのは、さすがにベテランの力量ということなのでしょう。

アンサンブルで参画する三人のノルンと三人のラインの乙女。それぞれ、日本の中堅で固めましたが、非常に良好でした。橋爪ゆかは、神奈川県民ホールのゼンタ、池田香織は、東京二期会のイゾルデで強い印象を残していますし、増田のり子、田村由貴絵もワーグナーには定評があります。みなアンサンブルが上手で、アンサンブルの正確さで外人勢の迫力に対応していた感じがします。

以上いい人もいましたし、素晴らしい部分もあったのですが、これまでの三作と比べれば、今一つの出来と申し上げるべきでしょう。「終わりよければすべてよし」と申しますが、「終わりが今一つ」だったので、残念だったかな、という処です。

![]()

鑑賞日:2017年10月9日

入場料:D席 4000円 5F R1列26番

主催:公益財団法人 東京二期会

東京二期会オペラ劇場 二期会名作オペラ祭

オペラ3幕、字幕付原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「蝶々夫人」(Madama

Butterfly)

台本:ルイージ・イッリカ/ジュゼッペ・ジャコーザ

会場 東京文化会館大ホール

| 指 揮 | : | ガエタノ・デスピノーザ |

|

| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |

| 合唱指揮 | : | 佐藤 宏 | |

| 合 唱 | : | 二期会合唱団 | |

| 演 出 | : | 栗山 昌良 | |

| 舞台美術 | : | 石黒 紀夫 | |

| 衣 裳 | : | 岸井 克己 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| 舞台設計 | : | 荒田 良 | |

| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |

出 演

| 蝶々夫人 | : | 森谷 真理 |

| ピンカートン | : | 宮里 直樹 |

| シャープレス | : | 今井 俊輔 |

| スズキ | : | 山下 牧子 |

| ゴロー | : | 升島 唯博 |

| ボンゾ | : | 勝村 大城 |

| 神官 | : | 原田 勇雅 |

| ヤマドリ | : | 鹿野 由之 |

| ケート | : | 和泉 万里子 |

感 想

主役を支える若手とベテラン-東京二期会オペラ劇場「蝶々夫人」を聴く

私は自分が鑑賞した「蝶々夫人」のベストは、2014年の二期会公演、木下美穂子が蝶々さんを歌った舞台だと思っておりますが、今回の演奏、ある意味、それに匹敵する演奏ではなかったのかな、と思うところです。立派な演奏でした。とはいえ、主演の森谷真理はあの木下の超絶名演とと比較すれば、全然足元にも及ばない感じですが、それを支える脇役勢がよかった。更にデスピノーザ指揮する東京交響楽団が大変立体的に演奏しており、音楽の運びがよかったと思います。そこがよい演奏になった要因かと思います。

今回の東京交響楽団、弦の音に厚みがありました。これはおそらくオーケストラの規模が関係しています。東京文化会館のオケピット、狭いためかもしれませんが、ワーグナーなどを演奏するときはともかくとして、大抵は第一ヴァイオリンが12人の12型という規模にすることが多いのですが、今回は各楽器1プルトずつ多い、14型になっていました。その効果が非常に大きいと思います。弦が拡大したことで管楽器も音が出し易くなったのではないでしょうか。管も迫力のある切れ味の良さを見せていました。

デスピノーザの指揮は、2014年N響でワーグナーの「指環」の抜粋を聴いた経験があるのですが、その時は気負いばっかり先走って全然よい演奏ではありませんでした。しかし、それから3年、デスピノーザ自身も成長したということはあると思いますし、イタリア人のデスピノーザにとってプッチーニの作品自身がワーグナーよりもより親しい、ということがあるのでしょう。息遣いがよい感じで、デュナーミクの付け方なども非常に説得力がありました。オーケストラドライヴも上手になったなと思います。

蝶々夫人の森谷真理、蝶々夫人は初役だそうです。「大器」と称される森谷ではありますが、蝶々夫人を歌うのはまだ成熟が足りない、というのが一番妥当な評価だと思います。声の厚みや深みが森谷の持ち声ではまだ軽いんです。正確にきっちりは歌っていて、全然悪くないのですが、声に深みがないので、音楽的な突っ込みが足りなく聴こえてしまう。そこは物足りませんでした。特に前半にそれを強く感じました。また、所作もまだぎこちない。しっかり稽古はしているのでしょうが、言われたまま動いている感じで、細かい動きなどがこれまで栗山演出で蝶々さんを歌ってきた歴代のソプラノと比べてもまだこれから、という感じでした。

蝶々夫人にとっての見せ場のピークはもちろん「ある晴れた日に」になるわけですが、そこをうまく乗り切ろうと緊張もしていたようで、森谷の歌唱、「ある晴れた日に」まではこの物足りなさを非常に感じましたが、それを乗り切った後は、気持ち的に楽になったのか、表現が伸びやかになりました。二幕の後半からの方が、彼女の良さ、うまさがよく出ていたと思います。

宮里直樹のピンカートン。良かったです。第一幕は森谷ではなく、宮里が明らかに主役でした。二期会は若手テノールに大輪がいないという印象なのですが、久々の大器を聴いたという感じです。若い頃のパバロッティを彷彿させるような歌で、伸びやかな声がまず素晴らしい。第一幕の愛の二重唱での表情の柔らかさも見事です。ピンカートンは、ある意味能天気な役ではありますが、その能天気さが、宮里の歌にはとてもよく出ていて、大変良かったと思います。久しぶりに素敵なピンカートンを聴いたな、と思いました。

定評のある山下牧子のスズキ、8年前の山下のスズキには本当に感心させられて、ベテランになった山下、どこまで表現が深められているか、に期待して伺いました。結果的には、8年前ほどの感動は得られませんでしたが、それでも十二分に存在感のある立派なスズキでした。また山下はこの演出にも慣れているのでしょう。森谷のぎこちなさと比較すると非常に手慣れた感じで、所作・振舞いが日本人的でした。また山下と森谷とが絡むと山下が上手にリードしている感じで、森谷の動きもスムーズになった感がありました。山下がいてこその舞台、という部分は確実にあったと思います。

今井俊輔のシャープレス。こちらも手堅く立派。森谷・宮里に隠れていましたが、そのちょっと引いた感じがいかにもシャープレスという感じでよかったです。升島唯博のゴローはそれほど良いとは思いませんでしたが、ゴローはあの程度の存在感がよいのかもしっれません。ゴローがしっかり動いてピンカートンが貧弱だと(そういう上演も時々あります)と結構アンバランスの違和感があるのですが、少なくともそれほど目立つゴローではなく、しかしながらやるべきことはやっていたと思います。

それ以外の脇役、合唱も含めて、二期会伝統の栗山演出をうまく演じていたという印象で全体的に立派だったと思います。以上、ピンカートンも含めた脇役勢がしっかり支えて、初役の森谷蝶々さんを盛り立てた舞台だったと思います。いろいろな意味で、Braviと申し上げてよい演奏でした。

![]()

鑑賞日:2017年10月14日

入場料:B席 RB列15番 3000円

主催:公益財団法人日本オペラ振興会

助成:公益財団法人五島記念文化財団

日本オペラ協会公演

室内オペラシリーズNo.1

全2幕 日本語上演

伊藤康英作曲「ミスター・シンデレラ」(MR. CINDERELLA)

台本:高木 達

会場:新国立劇場 小劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | 坂本 和彦 |  |

| 演 奏 | : | G.Dream21アンサンブル | |

| 合 唱 | : | 日本オペラ協会アンサンブル | |

| 演 出 | : | 松本 重孝 | |

| 美 術 | : | 荒田 良 | |

| 衣 裳 | : | 前岡 直子 | |

| 衣裳原案 | : | 八重田 喜美子 | |

| 照 明 | : | 成瀬 一裕 | |

| 音響 | : | 仙頭 聡 | |

| 舞台監督 | : | 大仁田 雅彦 | |

| 総監督 | : | 郡 愛子 |

キャスト

| 伊集院 正男 | : | 中井 亮一 |

| 伊集院 薫 | : | 沢崎 恵美 |

| 垣内教授 | : | 森口 賢二 |

| 伊集院 忠義 | : | 泉 良平 |

| 伊集院 ハナ | : | きのした ひろこ |

| 赤毛の女 | : | 楠野 麻衣 |

| 卓也 | : | 大西 貴浩 |

| 美穂子 | : | 中桐 かなえ |

| マルちゃんのママ | : | 二渡 加津子 |

| マミ | : | 山邊 聖美 |

| ルミ | : | 小林 教代 |

| ユミ | : | 佐藤 みほ |

感想

地方オペラの異端児-日本オペラ協会「ミスター・シンデレラ」を聴く

日本は創作オペラ活動がそれなりに盛んです。これは、地域オペラが地域おこしのために作曲され、何かのイベントで上演される、ということが多いためです。日本で作曲されたオペラは、これまで600とも700ともいわれるのですが、その7割ぐらいはその手の作品ではないかな、という気がします。これらの地域オペラ、地方オペラは大抵一回上演されるとそのままお蔵入りで、二度と日の目の見ることはありません。また、仮に再演されても、その地域での再演であることが多く、東京上演や東京での再演がされる地域発のオペラは本当に稀有な存在だと申し上げてよいと思います。

その稀有な例外が「ミスター・シンデレラ」です。「ミスター・シンデレラ」はもともと鹿児島オペラ協会の委嘱で作られた地方オペラで(だから、「鹿児島おはら節」のメロディーが使われたり、「桜島」とか、鹿児島の繁華街である「天文館」みたいな地名が出てきたり、伊集院忠義、はな夫妻が鹿児島弁でしゃべったりします)、2001年8月鹿児島県文化センターにて初演されました。その時の主なメンバーは、指揮:坂本和彦、演出:松本重孝、演奏:鹿児島交響楽団で、主役の正男と薫の夫妻は、西澤明/宮原真紀、瀬戸口浩/瀬戸口美希代がダブルキャストで務めました。

大変評判が良かったのでしょう、2004年春に鹿児島で再演、8月には日本オペラ協会公演として新国立劇場中劇場で3回公演がなされました。その後は鹿児島オペラ協会で二度再演されたほか、本年は、静岡県の「オペラ・ディ・ファミーユ」という団体が、8月19日、静岡音楽館AOIホールにてアンサンブル・バージョンの初演を行い、今回の日本オペラ協会の再演に至ります。

初演や2004年の東京公演を見ていないので、オーケストラ版とアンサンブル版の違いは全然分からないのですが、オペラそのものは、ストーリーがナンセンスな面白さがあり、かつ音楽も現代音楽的な難しさはなくどちらかと言えばポップス的サウンドで、見て笑え、聴いて楽しいオペラでした。取り上げられている内容が「トランスジェンダー」であり、ある意味頗る現代的。LGBTという言葉が世の中で使われ始めたのがここ2-3年のことですから、17年前にこの内容で地方オペラを作ろうとしたというのはかなり先進的と申し上げられるのでしょう。

作曲者は、見終わって帰るときに口ずさめるような曲をはめ込みたい、という考えでこのようなオペラにしたようですが、そこは現代オペラ、実際の音は不協和音の多用とか、一筋縄ではいきません。また、作曲家の遊び心なのでしょう。有名なオペラや楽曲を踏まえたシーンもいろいろあって、気が付くとそういう処もニヤリとさせられます(私が気が付いたのは、薫、ハナの嫁姑の対決のシーン(第一幕第一場フィナーレ)が、「フィガロの結婚」第一幕のスザンナとマルチェリーナのさや当ての二重唱へのオマージュになっていること、卓也と美穂子の二重唱は「ファルスタッフ」におけるナンネッタとフェントンを踏まえていること、などです)。

ただ、オペラとしての熟成度というか、完成度は今一つの感じで、さらに工夫の余地があるのではないか、という気がしました。個人的好みから言えば、台詞が多すぎると思います。台詞とレシタティーヴォ的歌唱と、アリア的歌唱が一体化している部分もあって、それはそれで面白いのですが、作品全体の音楽の流れを考えたとき、台詞の部分はもっと少なくして、レシタティーヴォでつないでいく方がよいのかな、と思いました。

演技・演出は、喜劇を強調した大げさぶりと、ちょっとエロティックな感じがいいです。ただ、室内オペラであり、いろいろな制約があるから難しいのでしょうが、場面転換がもっと短い時間でできるといいなあ、とは思いました。

音楽全体でいえば、今回は作曲者が自ら編曲した11人のアンサンブルによる伴奏で、リズムの切れ味も、低音楽器での下支えもしっかりされていて、ポップス的なメロディーと合わさった時それはそれでしっかりと調和していたと思います。それだけにオリジナルのオーケストラ伴奏版だったらどんな感じだろう、と興味を持ちました。

歌唱は全体的に若々しさを感じさせるものでした。これは、脇役陣(卓也、美穂子、マミ、ルミ、ユミ)、および合唱が普段の藤原オペラ等で出演している人たちよりも若いことが関係しているのではないかという感じがします。それにベテラン勢も乗せられて、前に進む勢いが大きかったのでしょう。フィナーレのコンチェルタートは、もっと落ち着いてもよいのかなという風に思いました。歌唱の力、という点ではやはり中井亮一、沢崎恵美、森口賢二の三人が頭抜けている印象。楠野麻衣の赤毛の女もよかったと思いました。

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||