オペラに行って参りました-2017年(その2)

目次

| 三方よしの大名演 | 2017年3月18日 | 新国立劇場「ルチア」を聴く |

| 市民オペラのあり姿 | 2017年3月19日 | 立川市民オペラ公演2017「カルメン」第1日を聴く |

| ブラッシュアップ!! | 2017年3月20日 | 立川市民オペラ公演2017「カルメン」第2日を聴く |

| お手本 | 2017年3月25日 | 国立音楽大学コンサート「フィガロの結婚」ダイジェスト版を聴く |

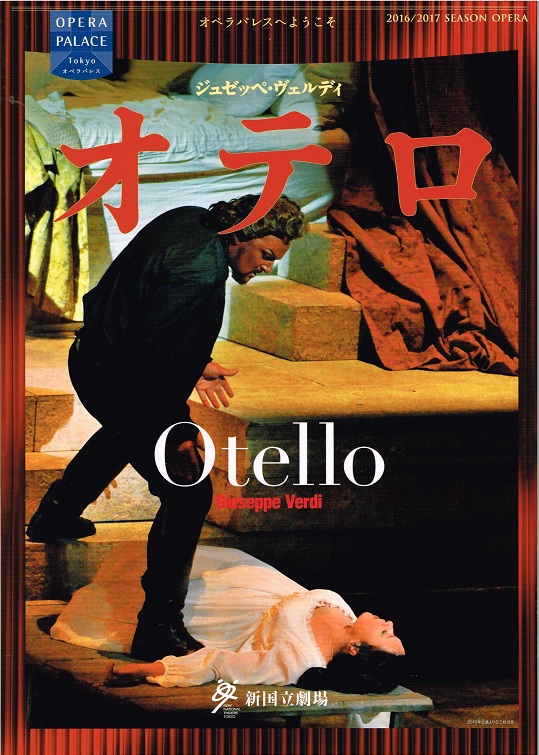

| 軽量級 | 2017年4月9日 | 新国立劇場「オテロ」を聴く |

| アンサンブルが整っているということ | 2017年4月23日 | 新国立劇場「フィガロの結婚」を聴く |

| チームワークと実力 | 2017年4月29日 | 藤原歌劇団「セビリャの理髪師」を聴く |

| もっと練習してから | 2017年4月30日 | 第33回江東オペラ公演「イル・トロヴァトーレ」 を聴く |

| オペレッタは難しい | 2017年5月3日 | SHINZO KINEN OPERA vol.3「メリー・ウィドウ」を聴く |

| 気持ちの入った歌の力 | 2017年5月5日 | オペラ企画ルーチェ「椿姫」を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

| 2017年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2017年 |

| 2016年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2016年 |

| 2015年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2015年 |

| 2014年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2014年 |

| 2013年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2013年 |

| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2012年 |

| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |

| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |

| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |

| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |

| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||

| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||

| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||

| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||

| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||

| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||

| 2001年 | その1 | その2 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||

| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |

![]()

鑑賞日:2017年3月18日

入場料:C席 7776円 4F 3列32番

主催:新国立劇場

新制作(共同制作:モンテカルロ歌劇場)

オペラ3幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

ドニゼッティ作曲「ランメルモールのルチア」(Lucia di Lammermoor)

原作:ウォルター・スコット

台本:サルヴァトーレ・カンマラーノ

会場:新国立劇場オペラ劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | ジャンパオロ・ビザンティ |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| グラスハーモニカ(ヴィロフォン) | : | サシャ・レッケルト | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 演 出 | : | ジャン=ルイ・グリンダ | |

| 美 術 | : | リュディ・ザブーンギ | |

| 衣 裳 | : | ヨルゲ・ヤーラ | |

| 照 明 | : | ローラン・カスタン | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 |

出 演

| ルチア | : | オルガ・ペレチャッコ=マリオッティ |

| エドガルド | : | イスマエル・ジョルディ |

| エンリーコ | : | アルトゥール・ルチンスキー |

| ライモンド | : | 妻屋 秀和 |

| アルトゥーロ | : | 小原 啓楼 |

| アリーサ | : | 小林 由佳 |

| ノルマンノ | : | 菅野 敦 |

感 想

三方よしの大名演-新国立劇場「ルチア」を聴く。

近江商人の三方よしとは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」であるそうですが、今回のルチアの三方よしは「演目よし、演奏よし、演出よし」でもいいし、「歌手よし、オケよし、舞台よし」でもいいと思います。とにかく、3月にして今年のナンバーワンはこれで決まりかな、と思うような名演でありました。私は「ルチア」の舞台鑑賞がこれまで6回あり今回が7回目なのですが、トータルで見ればこれまで聴いてきた「ルチア」の中で文句なしで一番の名演だと思います。

まず歌手陣が粒ぞろい。ルチアのオルガ・ペレチャッコは前評判が高く、それなりのルチアを聴かせてくれるだろうと思いましたが、まさか冒頭のエンリーコのアリア「冷酷で不吉な苛立ちを」のアクートでぶっ飛ばされました。最後の伸ばしがよく息が続くな、というすごいもの。楽譜にはそんなに長く歌うような指示はないはずですが、あの歌で、舞台全体への期待を盛り上げてみせました。ルチンスキー、素晴らしいバリトンです。実は前日若手歌手たちによるコンサートを聴き、若手バリトンの市川宥一郎が同じ曲を歌いました。その歌唱、決してものすごく悪い、というものではなかったのですが、ルチンスキーの歌を聴いてしまうと、ルチンスキーのレベルが隔絶しているということがよく分かります。

そして、期待のルチアの登場です。ペレチャッコ、登場のアリア「あたりは沈黙に閉ざされ」がすごい。弱音をきっちりコントロールした繊細な表現で細かいトリルなどもバランスよくはめ込み、これ以上の表情はあるのかな、と思うような名唱。私がこれまで聴いたルチアでは何といっても佐藤美枝子が一番だと思うのですが、佐藤の繊細な表現を凌駕しているのではないかと思いました。

ソプラノ、バリトンとそろい、でもテノールがこける、ということはよくあるのですが、今回はテノールもよかったです。エドガルドが登場してレシタティーヴォを聴いたときはいまいちかな、と一瞬思ったのですが、ルチアと二重唱に入ったとたんにその懸念は吹き飛ばされました。愛の二重唱になるとジョルディの甘い声とペレちゃっこの軽い声とがうまく溶け交じり、いい雰囲気になっていきます。この二重唱の音楽は後半の「狂乱の場」でも使われますから、この歌を聴いてしまうと、「狂乱の場」への期待がますます高まります。

主要三役が素晴らしいですから公演の成功は保証されたようなものですが、脇役勢も素晴らしい。まず妻屋秀和のライモンドがよい。妻屋は日本バス歌手界の第一人者として新国立劇場には数多く登場し、毎回素晴らしい歌唱を聴かせてくれるのですが、今回も例外ではありませんでした。主要三役に触発された部分もあると思うのですが、声量も表現も主要三役とがっぷり四つに組んで一歩も引かない歌唱を聴かせてくれました。

小原啓楼のアルトゥーロ、小林由佳のアリーサ、菅野敦のノルマンノ。それぞれ活躍する部分は少ないのですが、きっちり役割を果たしていました。「ルチア」の見どころといえばまず第一は「狂乱の場」なのでしょうが、第二部第一幕のフィナーレがアンサンブルの頂点です。ルチア、エドガルド、エンリーコ、アルトゥーロにライモンド、アリーサが加わりさらに合唱も加わる大コンチェルタントですが、合唱や脇役陣がしっかり支えてこその盛り上がりでしょう。六重唱から最後のストレッタまで息をもつかせない勢いがありました。

そしてルチアの「狂乱の場」ですが、すごかったです。音楽が途切れることなく変化していくのに対しソプラノがどのような繊細に表現を変化させていくかが聴きどころだと思うのですが、やっぱり巧いとしか言いようがないです。声を張るところも立派ですけど、細やかな変化や身のこなしが一流だと思いました。また普通の公演ではフルートのオブリガートでつく伴奏が、オリジナルのグラスハーモニカで演奏されました。フルートでも全然悪くないと思うのですが、グラスハーモニカで演奏されると、ルチアの狂気がさらに引き立っている感じがして、面白いと思いました。

正直申し上げて「狂乱の場」までで十分でした。しかしオペラのフィナーレはエドガルドのアリアです。そして、ジョルディのフィナーレのアリアがまた素晴らしい。ごちそうが終わって、出てきたデザートがメインに劣ることない時の幸福を感じました。

以上粒ぞろいで文句のつけようのない公演だったのですが、これをしっかり支えたのがビザンティの指揮と東京フィルの演奏です。こちらもとても上手でした。ビザンティの指揮は歌手に寄り添った素敵なものだったのですが、要所要所では自分の主張を出して音楽を前に進めます。これが歌唱と見事にはまって、音楽的な相乗効果が出ていました。支えるほうが安定しているからこその名演だったのかもしれません。

演出もよい。読み替えが全くない写実的な舞台で、どういうストーリーかが舞台を見ていればすぐに分かるという優れもの。照明の使用もうまくくすんだ落ち着いた感じの舞台が作製されていました。「ルチア」の舞台はスコットランドですが、そこがしっかりと強調されているのもよかった。エドガルドはスコットランドの民族衣装であるキルトを着て登場しますし、海のシーンがCGを使って何度も出てくるのですが、その海は北大西洋の雰囲気です。第一幕の舞台はレーベンスウッド城の庭園かその周囲の森や泉だと思いますが、その様子もいわゆる英国風庭園のイメージとは全然違う荒々しさを見せますし、第二幕フィナーレの墓地の荒涼感もきっちり見せました。素晴らしい舞台です。

歌手たちの動かし方では例えば、ルチアの狂乱の場でアルトゥーロの首をもって登場するであるとか、フィナーレでエドガルドが自害するところで、ルチアの遺骸を抱き上げてアリアを歌う、というようにちょっとやりすぎかな、と思う部分がないわけではありませんが、全体としてはそちらも納得のいくものでした。

新国立劇場はベルカントオペラに割と不熱心で、ルチアも15年ぶりの上演ですが、このような名演を聴くと、本当に残念だなと思います。新国立劇場で取り上げられているドニゼッティ作品は「愛の妙薬」と「ルチア」だけ。ロッシーニは「セビリアの理髪師」と「チェネレントラ」だけ、ベッリーニに至ってはまだ一作も取り上げられていません。なかなか歌える歌手を揃えられない、ということが関係しているのかもしれませんが、そろそろ開館20年、もっと、ベルカントオペラにも力を入れてほしいなと思います。

「ランメルモールのルチア」TOPに戻る

本ページTOPに戻る

![]()

鑑賞日:2017年3月19日

入場料:A席 4000円 2F 29列7番

主催:立川市民オペラの会、公益財団法人立川地域文化振興財団

立川市民オペラ25周年記念公演

オペラ4幕、日本語字幕付原語(フランス語)上演

ビゼー作曲「カルメン」(Carmen)

台本:アンリ・メイヤック/リュドヴィック・アレヴィ

会場:たましんRISURUホール大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 古谷 誠一 |

|

| 管弦楽 | : | 立川管弦楽団 | |

| 合 唱 | : | 立川市民オペラ合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 小澤 和也 | |

| 児童合唱 | : | 立川市民オペラ2017児童合唱団 | |

| 児童合唱指揮 | : | 福田 夏絵 | |

| フラメンコ | : | ジャキマート・フラメンコ教室 | |

| 演 出 | : | 直井 研二 | |

| 装 置 | : | 鈴木 俊明 | |

| 衣 裳 | : | 下斗米 雪子/今井 沙織里/下斗米 大輔 | |

| 照 明 | : | 奥畑 康夫/西田 俊郎 | |

| 舞台監督 | : | 伊藤 潤 |

出 演

| カルメン | : | 鳥木 弥生 |

| ドン・ホセ | : | 又吉 秀樹 |

| エスカミーリョ | : | 森口 賢二 |

| ミカエラ | : | 徳山 奈奈 |

| スニガ | : | 金子 慧一 |

| モラレス | : | 押川 浩士 |

| ダンカイロ | : | 岡野 守 |

| レメンダード | : | 高梨 英次郎 |

| フラスキータ | : | 上田 純子 |

| メルセデス | : | 小林 紗季子 |

感 想

市民オペラのあり姿-立川市民オペラ2017「カルメン」第1日目を聴く。

12月のN響定期の演奏会形式、1月の新国立劇場公演、2月の藤原歌劇団公演に引き続き4か月連続の「カルメン」鑑賞となりましたが、「市民オペラ」ということについて考えさせられる公演だったと思います。

市民オペラは通常合唱やオーケストラはアマチュアが担い、ソリストはプロにお願いするのが一般的です。ここでアマチュアとは「お金を払って参加する人」、プロとは「お金をもらって参加する人」を指しています。立川市民オペラも例外ではありません。合唱は市民から公募した合唱団であり、管弦楽団は立川で活動している市民オーケストラです。で、市民オペラがうまくいくかどうかは、このアマチュアたちの熱意にかかっているような気がします。そして、立川市民オペラに関しては2007年以来10年間聴き続けているのですが、おおむねアマチュアたちの熱意がまとまっていて、市民オペラとしてはかなりうまくいっていたほうなのではないか、という気がします。

しかしながら、その熱気は特にオーケストラに関しては薄れてきたのではないか、というのが率直な感想です。そういえば、昨年の立川市民オペラ「ラ・ボエーム」と一昨年の「愛の妙薬」はオーケストラは参加せず、木管とピアノ伴奏という変則的な形で演奏されました。オーケストラは3年ぶりの参加だったわけですが、3年前の「アイーダ」の時のオーケストラの熱気は感じられませんでした。アマチュアだからミスが多くてよいとも、音色が艶やかでなくてもよいとは申しませんが、そういうところが満足いくレベルでなくても演奏の熱さでそういうミスを凌駕するのがアマチュアの味だと思います。今回のオーケストラ、ミスも多かったですし、音色も今一つなのですが、それを凌駕するような熱意が飛んでこない。それがまず残念でした。

一方、合唱は熱気の塊でした。とても上手な合唱であるとは申し上げられないのですが、よくまとまっていて、勢いがありますし、「自分たちでやりたいことをやっているんだ」感がはっきりあって好感が持てます。惜しむらくは、その合唱の熱気が結構空回りしている感じで、ソリストやオーケストラを巻き込めなかったこと。舞台全体で一体感を作り出していたとまでは言えないと思います。

もう一つ気に入らないのは舞台のごちゃごちゃ感です。大ホールの舞台が狭いのは事実なのでしょうが、合唱の方々が出てくるとまんべんなく舞台にばらまかれる感じで、舞台の狭さがますます強調される感じです。一方で、人の出し入れの指示も今一つクリアでなかったようです。「このシーンでなんで歌わない方がたっているの」、であるとか、「タバコ工場が稼働中の時間に、女工がなんで竜騎兵の詰所の近くにいるの」とか理解しがたい人の配置もありました。もっとすっきりした演出はできないものなのでしょうか。カルメンは立川市民オペラでは4回目の登場なのですが、前回の2011年公演も今回と同じ直井研二の演出でしたが、その時のほうがもっと整理されていた感じがします。

ソリストはおおむね良好でした。

カルメン役の鳥木弥生。大柄で目鼻立ちがしっかりした美人ですので、舞台映えがします。妖艶な感じもお色気むんむんという感じではありませんが、それなりに出ていてなかなか素敵なカルメンでした。ただ、彼女は声のポジションの高いメゾソプラノなので、低音でどすを効かせようとすると迫力が今一つなのと、カルメンの魅力を一番示さなければいけない第一幕でもう少し声が飛んでほしいとは思いました。それでも先月の藤原歌劇団で登場した外人カルメンよりは全然よかったと思います。

又吉秀樹のホセ。よかったです。特に中音部の伸びやかな表情がとても素晴らしい。ただ高音部は苦しいようで、一番の聴かせどころである「花の歌」は十分とは言えなかったのが惜しまれるところです。

森口賢二のエスカミーリョ。よかったです。森口は立川市民オペラ合唱団の合唱指導も行っているのでその信頼感もあるのでしょうが、闘牛士の歌の盛り上がり方が見事。合唱団と一体となってパワフルな歌を聴かせました。

徳山奈奈のミカエラ。昨年春東京芸大大学院を修了したばかりの新進ソプラノですが、声が魅力的です。可憐な感じもよく出ていて、素敵なミカエラになっていました。惜しむらくはフランス語がフランス語らしく聴こえないこと。私はフランス語が全く分からないのですが、分かる人に言わせると「フランス語が全然ダメ」なのだそうです。そういわれてみると、普通ミカエラがホセに呼びかけるときは、「ジョゼ」って呼びかけるんですが、徳山は「ホセ」って呼んでいました。

脇役陣では何と申し上げても金子慧一のスニガがよい。低音ががっちり固まって飛んでくる感じが魅力的でした。今回の一番の収穫はこのスニガを聴けたことかもしれません。また盗賊団のメンバーはそれぞれ上手です。上田純子、山下紗季子のフラスキータ、メルセデスがしっかりしたアンサンブルで支え、二幕の魅力的な五重唱はかっちり決まってよかったです。

以上4か月で4回目のカルメンとなったわけですが、トータルで見れば、第一位が新国立劇場、第二位がNHK交響楽団、それに続く第三位が今回の立川市民オペラではなかったかな、と思います。

![]()

鑑賞日:2017年3月20日

入場料:B席 2000円 2F 34列24番

主催:立川市民オペラの会、公益財団法人立川地域文化振興財団

立川市民オペラ25周年記念公演

オペラ4幕、日本語字幕付原語(フランス語)上演

ビゼー作曲「カルメン」(Carmen)

台本:アンリ・メイヤック/リュドヴィック・アレヴィ

会場:たましんRISURUホール大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 古谷 誠一 |

|

| 管弦楽 | : | 立川管弦楽団 | |

| 合 唱 | : | 立川市民オペラ合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 小澤 和也 | |

| 児童合唱 | : | 立川市民オペラ2017児童合唱団 | |

| 児童合唱指揮 | : | 福田 夏絵 | |

| フラメンコ | : | ジャキマート・フラメンコ教室 | |

| 演 出 | : | 直井 研二 | |

| 装 置 | : | 鈴木 俊明 | |

| 衣 裳 | : | 下斗米 雪子/今井 沙織里/下斗米 大輔 | |

| 照 明 | : | 奥畑 康夫/西田 俊郎 | |

| 舞台監督 | : | 伊藤 潤 |

出 演

| カルメン | : | 増田 弥生 |

| ドン・ホセ | : | 澤﨑 一了 |

| エスカミーリョ | : | 大川 博 |

| ミカエラ | : | 山口 佳子 |

| スニガ | : | 狩野 賢一 |

| モラレス | : | 白岩 洵 |

| ダンカイロ | : | 田中 大揮 |

| レメンダード | : | 三浦 大喜 |

| フラスキータ | : | 栗林 瑛利子 |

| メルセデス | : | 山下 裕賀 |

感 想

ブラッシュアップ!!-立川市民オペラ2017「カルメン」第2日目を聴く。

二日連続でキャストだけが違う同じプロダクションを見てまいりました。全体の出来栄えは二日目に軍配が上がります。基本的に1日目と同じ演出なのですが、席の位置が違うせいもあるのでしょうが、初日よりもすっきりした印象で見ることができました。

オーケストラも初日はかなりぎくしゃくしていた印象で、熱意が感じられない、と申し上げたのですが、本日もミスはそれなりにありましたが、初日と比較するとスムーズに音楽が流れていく感じで、舞台との息もあってきているなという印象でした。

ソリストは全体的には今日のほうが上だったと思います。

カルメンの増田弥生は昨日の鳥木弥生と比べると声のポジションが低めで、その分迫力があったと思います。特に第一幕。登場のアリアである「ハバネラ」は彫りの深い表情だったと思いますし、セギディーリアも表現がたっていました。一方第二幕は一幕と比較すると精彩を欠いていました。アンサンブルに入ると彼女の天性のアンサンブル調整能力が働くのか、とてもいいのですが、ソロになると、今一つでした。声のバランスのとり方に失敗したのかなとちょっと心配になりましたが、第3,4幕はまた迫力のあるカルメンに戻りホッとしました。昨日の鳥木弥生と比較すると、違ったアプローチではありましたが、それぞれの特徴が出ていて二人とも面白く聴くことができました。

ホセは、昨日の又吉秀樹も決して悪くはなかったのですが、本日の澤﨑一了のほうが魅力的だったと思います。というより、この4か月間で5人のホセを聴いたのですが、トータルバランスで申し上げれば、新国立劇場で歌われたマッシモ・ジョルダーノと並んで最も魅力的なホセでした。昨日の又吉よりもスピントの入った重めの声で、昨日の又吉は流麗に流れていく印象だったのですが、本日の澤﨑は音をしっかりと支えて響かせている感じです。高音もしっかり出ますので、一番の聴かせどころである「花の歌」が魅力的に響きます。特に花の歌に関して申し上げれば、影のある歌になっておりまして、そこがこの曲にぴったりだと思いました。かなり限界のところで声を出していたようで、声がひっくり返るのではないかとひやひやする部分はあったのですが、実際にはそのようなこともなく、全体的に魅力的な歌唱で終始しました。Bravoです。

エスカミーリョの大川博。結構見せてくれました。昨日の森口賢二は合唱と一体感のある「闘牛士の歌」を聴かせてくれたのですが、その点は本日も同じ。ただ細かな振りなどは、昨日の森口よりも派手だった感じがします。

ミカエラの山口佳子。よかったです。昨日の徳山奈奈も素敵でしたが、山口の歌を聴いてしまうと物足りなさを感じてしまいます。徳山の歌は内容に深みがないというか、彫りが浅いのです。それはまだオペラ歌手としても経験の浅さから来ていると思うのですが、本日の山口はやっぱり経験が豊富で引き出しをいっぱい持っている感じです。魅力的なミカエラでした。

その他脇役陣ではモラレスの白岩洵がよい。また盗賊団のレメンダード三浦大喜、ダンカイロ田中大揮もよかったです。田中大揮は今売り出し中のバリトンで、ダンカイロにはもったいないぐらいのキャリアの持ち主ですが、そいう方がダンカイロをやると舞台が締まります。三浦大喜はきれいなハイテノールでこの二人に女声が絡むと響きがとても美しい。昨日の第二幕の五重唱もきっちりまとまってよかったのですが、響きのダイナミクスの点で、今日の五重唱のほうが魅力的でした。フラスキータ、メルセデスに関しては、今日の二人も悪くはないのですが、表現の自然さの点で昨日の二人のほうが一日の長があったような気がします。

以上二日間聴いて、それぞれの特徴を楽しむことができました。

![]()

鑑賞日:2017年3月25日

入場料:指定席 1000円 1F 18列31番

主催:公益財団法人立川地域文化振興財団

企画協力:国立音楽大学

国立音楽大学コンサート

オペラ4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

モーツァルト作曲「フィガロの結婚」(Le nozze

di Figaro)

台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ

会場:たましんRISURUホール大ホール

スタッフ

| ピアノ | : | 藤川 志保 |

|

| 演 出 | : | 中村 敬一 | |

| 演出助手・字幕・舞台進行 | : | 古川 真紀 |

出 演

| アルマヴィーヴァ伯爵 | : | 黒田 博 |

| 伯爵夫人 | : | 大倉 由紀枝 |

| フィガロ | : | 久保田 真澄 |

| スザンナ | : | 澤畑 恵美 |

| ケルビーノ | : | 加納 悦子 |

| マルチェリーナ | : | 岩森 美里 |

| バルトロ | : | 長谷川 顯 |

| ドン・バジリオ/ドン・クルツィオ | : | 与儀 巧 |

| ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(進行役) | : | 熊坂 真里 |

感 想

お手本-「国立音楽大学コンサート モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」ダイジェスト版」を聴く

国立音楽大学の大学院ではモーツァルトのダ・ポンテ三部作を交互に取り上げていて、大学院生と大学院生のいないキャラクターについては若手卒業生を呼んできて、毎年10月に大学院オペラ公演を行っています。私もここ15年ほど毎年のように聴きに行っております。年による凸凹はもちろんあるのですが、なかなかレベルが高い。その大学院オペラ、今年は3年ぶりで「フィガロの結婚」を取り上げるそうです。

その大学院オペラを指導しているのが声楽の教員たちであって、すなわち今回のメンバーです。要するに国立音大大学院を卒業した、あるいは在学中の若手歌手たちにとっては、先生方による模範演奏ということになります。

もちろん本公演とは全然違い、簡略化されているところが多々あります。まずピアノ伴奏で、指揮者がいない。大学院生たちはアンサンブル練習をやっているのでしょうが、その練習のスタイルのような感じです。曲についても、演奏時間を2時間以内に抑えるということで、アリアは一人一曲またはなし。アンサンブル曲もストーリーを理解するために重要なものに限定されています。「フィガロの結婚」は、全曲ノーカットで演奏すると、途中休憩なしでも約3時間かかるオペラですから、2時間で演奏しようと思えば半分近くをカットしなければいけない。それを補完するために進行役を入れて、ストーリーの説明をします。

ちなみに演奏されたのは、序曲の一部とアリアが4曲(伯爵、伯爵夫人、フィガロ、ケルビーノ)と、二重唱から六重唱までのアンサンブル曲が9曲、そして、2幕と4幕のアンサンブル・フィナーレです。個人的な好みを申し上げれば、バルトロのアリアは是非歌ってほしかった、とかいろいろあるのですが、これぐらいカットされても、話のポイントは網羅されているので、ストーリーは理解できます。それは私自身が「フィガロの結婚」というオペラをよく知っているためで、知らない人にはストーリーが分かりにくいのかもしれませんが、音楽的にもかなり濃縮されている感じで、つまらない演奏で聴くと退屈することもある「フィガロ」を全くそんなことを感じる余裕もなく終了いたしました。

演奏に関して申し上げれば、何といってもアンサンブルが巧いです。誰かがどこかでキューを出しているのでしょうが、それにしても基本はピアノ伴奏の音とお互いのアイコンタクトだけで、アンサンブルを組んでいくわけですからなかなか大変だと思いますが、見事にまとまっていたのかなとは思いました。アリアに関して申し上げれば、黒田伯爵、久保田フィガロ、加納ケルビーノに関しては歌いなれている歌で、さすがに皆様見事なもの。大倉由紀枝の伯爵夫人の第三幕のアリアについては、大倉教授は来年定年だそうですが、流石に年齢が声に出ておりました。しかしそこは往年の日本を代表するソプラノの一人、舞台の雰囲気は格別のオーラがあるように思いました。

![]()

鑑賞日:2017年4月9日

入場料:C席 6804円 3F L9列2番

主催:新国立劇場

オペラ4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「オテロ」(Otello)

原作:ウィリアム・シェイクスピア

台本:アッリーゴ・ボーイト

会場:新国立劇場オペラ劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | パリオ・カリニャーニ |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 児童合唱 | : | 世田谷ジュニア合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 児童合唱指導 | : | 掛江みどり | |

| 演 出 | : | マリオ・マルトーネ | |

| 衣 裳 | : | マルゲリータ・バッリ | |

| 照 明 | : | 川口 雅弘 | |

| 再演演出 | : | 菊地 裕美子 | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 |

出 演

| オテロ | : | カルロ・ヴェントレ |

| デズデーモナ | : | セレーナ・ファルノッキア |

| イアーゴ | : | ウラディーミル・ストヤノフ |

| ロドヴィーゴ | : | 妻屋 秀和 |

| カッシオ | : | 与儀 巧 |

| エミーリア | : | 清水 華澄 |

| ロデリーゴ | : | 村上 俊明 |

| モンターノ | : | 伊藤 貴之 |

| 伝令 | : | タン・ジュンボ |

感 想

軽量級-新国立劇場「オテロ」を聴く。

前回、2012年の新国立劇場「オテロ」公演のどくたーTの感想文のタイトルは「軽量級」でした。今回、感想文を書くために前回の文章を読んだのですが、歌手の名前だけ変えて、そのまま再掲してもよいと思いました。正直なことを申し上げれば、前回よりもさらに悪いかもしれない。2012年の時は割と気を吐いたデズデモーナが今回は一緒に演奏の足を引っ張りましたから。それだけに「オテッロ」という作品が難しいということなのでしょうが、東京二期会の2010年公演のように日本人歌手だけだって素晴らしい上演もあるわけですから、新国立劇場、日本の旗艦オペラ劇場として、もう少し頑張ってほしいな、というところです。

今回一番問題なのは、デズデーモナでしょう。ファルノッキアという方、新国立劇場に登場したのは3度目だそうですが、私は過去二回とも全く感心しなかったし、今回も感心できませんでした。何を言っても、この方、持っている声がよろしくない。地声が(そんな言葉があるかどうか知りませんけど)キャラクター・ソプラノ的であり、ヴェルディのソプラノ役に期待される深みや奥行きのある声を出せないのだろうと思います。歌唱は正確できっちり歌っているのですが、声質が変わっているので、聴いていてデズデーモナの真実が見えてこない。それでも「柳の歌」のようなアリアはそこそこ立派なのですが、レシタティーヴォ的なところに全く深みを感じることができなくて、共感することができませんでした。

カルロ・ヴェントレのオテッロ。微妙でした。ヴェントレも新国立劇場ではおなじみの方ですが、ファルノッキアとは違い、演奏は毎回素晴らしいものを聴かせて貰っているいるという印象です。カヴァラドッシもラダメスもアンドレア・シェニエだって素晴らしかった。でも、「オテッロ」は特別な役なのですね。あのヴェントレをしても、役柄と声とがはまらない難しさがあるのかもしれません。例えば、冒頭の第一声。ここは、オーケストラも分厚く、合唱もしっかり歌っていますから、そこから浮かび上がって印象ある第一声を聴かせるのはかなり困難です。そういうところを結構無造作に歌ってしまっているように思いました。

「無造作」という言葉が今回のヴェントレに対しては一番似合っているような気がします。福井敬がオテッロを歌ったとき、福井は自分がオテロ歌いではないことを自覚の上、自分の声と役柄に期待される声の接点をしっかり探って役作りをしました。その結果として非常に印象的なオテッロになったのですが、今回のヴェントレは、自分がオテロ歌いだという過信があって、役作りが中途半端に終わってしまい、演技・歌唱ともに研ぎ澄まされたものを感じさせない、生ぬるいものになってしまった、というところでしょう。例えば第一幕のデズデーモナとの愛の二重唱。それまでの激しい音楽から一転しての甘い音楽、そこの対比を聴きたいところですが、デズデーモナにも責任はあるのですが、全然盛り上がらないし、第三幕のオテッロのモノローグだって、もっともっと感情表現の方法はあるのではないかと、思わせるものでした。

ストヤノフのイヤーゴ、彼も役作りが甘いと思います。小悪党としてのいやらしさをもっともっと感じさせてほしいのですが、バリトンの声のよさが先に来てしまう。だからイヤーゴの凄みが感じられないのです。例の「クレド」だって、もっとポジションを低くとって虚無的に歌えばいやらしさがにじみ出てくると思うのですが、「天真爛漫なバリトンでーす」みたいに聴こえるところが何か所もあって、違和感がありました。

一方、日本人脇役やみな気を吐いていました。まず褒めるべきはカッシオ役の与儀巧。能天気に歌えばよいわけですから、オテッロみたいな難しさはないわけですが、逆にオテッロと対比されることを踏まえた歌いぶりで好感が持てました。前回の公演でも素晴らしいエミーリアを聴かせてくれた清水華澄は今回もしっかりした歌唱で、最後舞台を閉めるのに役立っていました。妻屋秀和のロドヴィーゴはいつもながらの安定感があり、村上敏明のロデリーゴ、伊藤貴之のモンターノも役目を果たしておりました。

主役三人が生ぬるい中、パリオ・カリニャーニ指揮の東京フィルハーモニー交響楽団はよかったです。厚みのある音を艶やかに響かせて、劇的な表情もしっかり出ていて、今回の一番の立役者はオーケストラだな、と思わせるものでした。惜しむらくは、もう少し歌手に寄り添って欲しかったこと。上記のオテッロの冒頭の第一声、オーケストラがガンガンなっているところで出さなければいけませんから、大変ですがあそこでオーケストラがもう少し引いてあげればヴェントレの声がもう少し浮かび上がったかもしれません。

![]()

鑑賞日:2017年4月23日

入場料:C席 5832円 4F3列29番

主催:新国立劇場

オペラ4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演

モーツァルト作曲「フィガロの結婚」(Le

Nozze di Figaro)

台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ

会場:新国立劇場オペラ劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | コンスタンティン・トリンクス |

|

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| チェンバロ | : | 小埜寺 美樹 | |

| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三沢 洋史 | |

| 演 出 | : | アンドレアス・ホモキ | |

| 美 術 | : | フランク・フィリップ・シュレスマン | |

| 衣 裳 | : | メヒトヒルト・ザイペル | |

| 照 明 | : | フランク・エヴァン | |

| 再演演出 | : | 三浦 安浩 | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 高橋 尚史 |

出 演

| アルマヴィーヴァ伯爵 | : | ピエトロ・スパニョーリ |

| アルマヴィーヴァ伯爵夫人 | : | アガ・ミコライ |

| フィガロ | : | アダム・パルカ |

| スザンナ | : | 中村 恵理 |

| ケルビーノ | : | ヤナ・クルコヴァ |

| マルチェリーナ | : | 竹本 節子 |

| ドン・バルトロ | : | 久保田 真澄 |

| バジリオ | : | 小山 陽二郎 |

| ドン・クルツィオ | : | 糸賀 修平 |

| アントニオ | : | 晴 雅彦 |

| バルバリーナ | : | 吉原 圭子 |

| 花娘Ⅰ | : | 岩本 麻里 |

| 花娘Ⅱ | : | 小林 昌代 |

感想

アンサンブルが整っているということ-新国立劇場「フィガロの結婚」を聴く。

「フィガロの結婚」がアンサンブル・オペラであるということはこれは常識みたいなもので、自分でもそう思ってきたわけですが、それを今まで自分は実感してこなかったんだ、というのが本日の第一の感想です。理屈ではわかっていたんですけど、自分で腑に落ちていなかったんでしょうね。今日新国立劇場の舞台を見ながら、「そういうことだったんだ」、と突然「ストン」と納得しました。個人的にはそれが最大の収穫かもしれない。「フィガロの結婚」はこれまで20回以上舞台を見て、よく知っているオペラのつもりでしたけど、そういうことってあるんですね。

新国立劇場のホモキの舞台は再演されるたびに聴きに出かけていますから、今回は6回目になりますが、今回はなかなか素敵な演奏だったと思います。一言で申し上げれば凸凹の少ない整った演奏でした。超絶技巧をこれでもかと聴かせるような方はいらっしゃいませんが、みんな自分の仕事をきっちり果たしている、という感じの演奏です。それが整ったアンサンブルにつながっています。

まず、アンサンブルのキーになるスザンナの中村恵理が上手です。中村は10年前、2007年にもこの舞台でスザンナを歌っています。その時は必ずしも軽快なスザンナではなかったのですが、たぶん10年の成長なのでしょう、上手にまとめているな、という印象です。声そのものは10年前より重くなっているのでしょうが、スザンナを歌うということがどういうことか、ということが彼女の中で固まったのでしょうね。結果として、アンサンブルでの立ち回り方がすごく自然です。例えば、10年前は決してうまくいったとは言えない「手紙の二重唱」などは、魅力的に響きました。伯爵夫人役のアガ・ミコライも上手に合わせた、ということはあると思いますが、中村のちょっと深い響きの声とミコライの柔らかい声がうまくまじりあって、本当に美しいと思いました。

中村に限らず、皆自分の個性をうまく主張していたな、というのが全体的な印象。突出しないけれども、個性的でなくはないという微妙なところをうまく守っていたなという印象です。例えば、ミコライの伯爵夫人。伯爵夫人の二つのアリアだけだったら、もっと感動的に表現できる方はいろいろいらっしゃるとは思いますが、たぶん、あの音楽の流れの中では、彼女ぐらいの抑制のきかせ方が一番適切なのだろうと思います。彼女はドンナ・アンナやドンナ・エルヴィアでおなじみですが、モーツァルトのヒロインの歌い分け方がしっかりしているんだな、というのがもう一つの印象でもありました。

スパニョーリの伯爵も上手でした。3幕のアリアは、疑問と憤怒のバランスがよくて良好。この歌ももっと伯爵の思いをしっかり歌うというやり方もあるわけですが、それをやりすぎると、音楽全体の流れとのバランスがぎくしゃくしてしまいます。スパニョーリぐらいがちょうどいいな、と思いました。また、スパニョーリはものすごく好色、という感じは出てこないのですが(自分の好みとしてはもう少し好色感を出してほしいと思います)、フィガロよりも若いやんちゃな感じ、というのが所々に感じられて、そこがよかったかなと思います。

パルカのフィガロは、このメンバーの中では一番アンサンブルに溶け込みにくい声だと思いましたが、そこはタイトル・ロール、これぐらい目立つのはありでしょう。一番の聴かせどころである「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」よりも、第3番のアリアや第4幕のアリアがよかったように思います。

フィガロの結婚の中で一番のかき回し役は、申し上げるまでもなくケルビーノ。今回のクルコヴァは少年的な雰囲気がよく出ていてよかったと思います。エレナ・ツィトコーワが登場したこの演出プレミエの時の颯爽感ほどではありませんが、飛び回る蝶々役として、それなりに目立っていて良好でした。

それにしても上手なのはそれ以外の脇役陣ですね。この舞台をよく知っている竹本節子や晴雅彦が中心なのでしょうが、アンサンブルの巧さが格別だと思いました。先月末、国立音楽大学の教員によるダイジェスト版「フィガロの結婚」というのを聴いたのですが、その時は指揮者がいないのにもかかわらず、しっかりとしたアンサンブルを組み立てていておおいに感心したのですが、日本では「フィガロの結婚」がオペラ教育の基本的題材で、教える立場の方も教わる立場の方もよく知っていているというのがたぶん影響しているのでしょうね。

その国立のコンサートではフィガロを歌っていた久保田真澄が今回はバルトロだったのですが、このバルトロもよかったです。第1幕のアリアももちろん、第3幕の六重唱における立ち回り方などもさすがだな、というところ。竹村節子のマルチェリーナもこの舞台の常連ですが、さすがに見事な歌いっぷり、バジリオの小山陽二郎は必ずしもアンサンブルに溶け込んでいるという感じではないのですが、数少ないテノールですから、あれぐらいの個性の出し方がちょうどよいのかな、と思いました。

このアンサンブル中心の音楽のかなめを押さえていたのが、指揮のトリンクス。序曲などはとても速いという感じではなかったのですが、ドラマに入ると比較的スピーディなテンポで進めます。オーケストラはそこそこ鳴っていますが、もちろん歌手たちの声を潰すことはない。それでいながら第三幕の舞曲のようにオーケストラだけで演奏される部分は、劇的に演奏させて、このオペラが「改革のオペラ」であることを聴衆に知らしめます。そこのバランスのとり方が見事でした。

実は個々の歌唱については、必ずしも自分の好みではないものもあったのですが、全体の流れとして俯瞰すると、よくまとまっているな、という印象です。アンサンブルがきっちり嵌っていて、このオペラの特性を顕わにしたというところでしょう。このチームワークはBraviです。

![]()

文化芸術振興費補助金

主催:公益財団法人 日本オペラ振興会

全2幕、日本語字幕付き原語(イタリア語)上演

ロッシーニ作曲「セビリャの理髪師」

( Il Barbiere di

Siviglia)

台本:チェザーレ・ステルビーニ

会場 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

| 指 揮 | : | 佐藤 正浩 |

|

| 管弦楽 | : | テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ | |

| チェンバロ | : | 小谷 彩子 | |

| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |

| 合唱指揮 | : | 山舘 冬樹 | |

| 演 出 | : | 松本 重孝 | |

| 美 術 | : | 荒田 良 | |

| 衣 装 | : | 前岡 直子 | |

| 照 明 | : | 成瀬 一裕 | |

| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |

出 演

| アルマヴィーヴァ伯爵 | : | 中井 亮一 |

| ロジーナ | : | 脇園 彩 |

| フィガロ | : | 谷 友博 |

| バルトロ | : | 柴山 昌宣 |

| バジリオ | : | 田島 達也 |

| ベルタ | : | 但馬 由香 |

| フィオレッロ | : | 大石 洋史 |

| 隊長 | : | 小田桐 貴樹 |

| アンブロージョ | : | 石井 敏郎 |

| 公証人 | : | 田村 洋貴 |

感 想

チームワークと実力-藤原歌劇団「セビリャの理髪師」を聴く

ニュー・プロダクションとうたっていますけど、2011年新国立劇場でアルベルト・ゼッダ指揮で上演した舞台の再演です。もちろん、新国立劇場とテアトロ・ジーリオ・ショウワとでは、そもそも舞台の規模が違いますから、装置等は作り直したのでしょうから、新制作というのはあながち間違いとは言えないのかもしれませんが。ちなみに2011年の舞台は、「セビリャの理髪師」のゼッダ新校訂版の日本初演であり、このオペラの本当のすごさを知らしめた舞台として忘れがたいのですが、今回の舞台もゼッダ新校訂版によるノーカット演奏(正しくは、繰り返しのカットはあり)でした。

ノーカット演奏っていいですね。セビリアの理髪師はよく知っているオペラなので、細かいところまでしっかり聞かないことが多いのですが、今回ノーカット版をじっくり聞くと、伏線の張り方が見事ですし、それらがみな音楽に結びついている。そんなこと分からなかったのか、といわれると一言もありませんが、それに気づけたことが今回の大きな収穫でした。もう一つ思ったのは、前回の新国立劇場プロダクションは、舞台の奥行きを使いすぎた感じで、アルマヴィーヴァ伯爵を歌ったシラクーザ以外のメンバーは声の飛びが今一つだった感じだったのですが、今回は舞台の奥行きにも制限があり、奥の壁の反響版としての効果もあったのでしょうが、声の響き方が新国立劇場よりも近い感じで、そこが全体の魅力を押し上げていたと思います。

さて、今回のお目当ては脇園彩のロジーナです。イタリアでここ2-3年活躍しているメゾだそうですが、日本のプロ公演は今回がデビュー。凄くいいよ、という噂だけは聴いていたのですが、それは間違いではありませんでした。声質は深みのあるどすの効いたメゾ声なのですが、高音に跳躍したときの伸びが素晴らしい。息遣いも自然で上手。無理な感じが全然ないのだけれども艶やかな響きが見事でした。「今の歌声は」でとても感心し、フィガロとの二重唱「私なのね」も素晴らしかったと思います。課題はもちろんあって、たぶん第1はスタミナです。第一幕は声といい表情といい申し分なかったのですが、第二幕の後半になると、例えばフィナーレ前の三重唱では、最初に聴こえた艶やかさはもうなかった感じです。それでも音楽の運びに影響を与えるようなレベルではありません。最高の賛辞を与えてよいものと思いました。

脇園を支えたほかのメンバーですが、総じて上手で聴きごたえがありました。見事なチームワークで舞台を作り上げた感じです。特にフィガロとバルトロ、谷友博と柴山昌宣がよかったと思います。

谷友博は、2011年の時もフィガロを歌ってこの演出に慣れている、ということはあるのでしょうが見事な歌唱、演技だったと思います。印象としては、新国立劇場の時よりも伸び伸びと歌われていた感じ。そして、それがよい結果に結びついたように思います。「何でも屋」のアリアで颯爽と登場し、「金を見れば知恵がわく」の二重唱や後半の五重唱や三重唱での嵌り方が見事でした。

そしてバルトロの柴山昌宣。この方は歌唱ももちろん立派ですが、それ以上に演技で見せてくれる。レシタティーヴォの細かい表現が感心させられますし、その時の滑稽なふるまいはさすがと申し上げるしかありません。このオペラはドラマとしてはフィガロとバルトロが車の両輪なんだな、ということがすこぶる分かる歌唱演技だったと思います。別な言い方をすれば、フィガロとバルトロがしっかりしていたからこそほかのメンバーが飛び回れた、ということです。Braviです。

中井亮一のアルマヴィーヴァ。今日本でロッシーニを歌わせたら、彼より上手な方はいないのでしょうね。それだけのものを聴かせてくれたと思います。第二幕の大アリア「もう、逆らうのをやめろ」を日本人歌手でこれだけしっかりと歌うのを聴いたのは初めての経験です。敢闘賞と申し上げましょう。とはいえ、シラクーザや昨年の新国立劇場で聴いたマキシム・ミロノフと比較すると今一つ魅力に乏しいというのも確かだと思いました。彼らの「もう、逆らうのをやめろ」は凄すぎるんですね。

全体的には、チームとしてよく鍛えられている感じで、正味の上演時間がほぼ3時間と決して短くないオペラなのですが、ダレルところが全然なく、推進力が常に維持されていてよかったです。田島達也バジリオ、但馬由香ベルタも自分の役割を果たしていましたし、その他の端役の皆さんもそれぞれ仕事をしていました。

松本重孝の演出は保守的ではありますが、ストーリーがよく分かるという点で非常に見事でした。新国立劇場では、舞台の大きさをうまく使いきれていなかった感じがあったのですが、テアトロ・ジーリオ・ショウワは本来の舞台面積が小さい分しっかりはまった感じです。また演技指導についても、新国立劇場の経験を踏まえてブラッシュアップしたのでしょう。それが魅力を増大させたのだろうとも思いました。

主催:NPO法人 江東オペラ

全4幕、日本語字幕付き原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「イル・トロヴァトーレ」

( Il Trovatore)

台本:サルヴァトーレ・カンマラーノ

会場 ティアラ江東大ホール

| 指 揮 | : | 諸遊 耕史 |

|

| 管弦楽 | : | 江東オペラ管弦楽団 | |

| 合 唱 | : | 江東オペラ合唱団 | |

| 演 出 | : | 土師 雅人 | |

| 照 明 | : | 望月 大介 | |

| 振 付 | : | はやせ 翔馬 | |

| 舞台監督 | : | 近藤 元 |

出 演

| レオノーラ | : | 津山 恵 |

| マンリーコ | : | 土師 雅人 |

| アズチェーナ | : | 小畑 朱実 |

| ルーナ伯爵 | : | 山口 邦明 |

| フェランド | : | 松澤 佑海 |

| ルイス | : | 浅野 和馬 |

| イネス | : | 花輪 真衣 |

| 老人 | : | 小林 涼 |

感 想

もっと練習してから-第33回江東オペラ「イル・トロヴァトーレ」を聴く

久々に、すさまじいオペラ上演を見たというのが正直なところ。よくまあ、最後まで止まらずに演奏できたな、という感じです。とにかく、よくこのレベルで本番にかけようと思ったな、と逆に感心してしまいました。

とにかく冒頭の合唱であっけに取られてしまいました。まともに歌えていないのはもちろんですが、合唱の中でテンポが揃っていない。明らかに遅れている方がいるのですが、その方歌うのをやめてタイミングを取り直そうとしないのですね。合唱指導の時、そんな基本的なことも教えないのか、と驚いてしまいました。フェランドも全然なっていない。声質がバスではないのですが、それならもっと声のポジションを低く抑えて丁寧に歌えばよいのに、適当に歌うものですから、おどろおどろしさもまがまがしさも感じられない。

また、ソリストにも合唱にも共通するのですが、ハーモニーを合わせようとする気がないんじゃないの、という感じです。結局のところ、しっかりハモるのは、レオノーラとルーナ伯爵の二重唱だけで、他はみな不協和音の連続です。よくもまあ、あれだけハモらない歌を歌って気持ち悪くならないな、というのが逆に感心しました。私はただ聴いているだけですが、不協和音の連続に気持ち悪くなりました。とにかく、レオノーラとルーナ伯爵が登場しないシーンは全てよくない。何を考えてオペラを組み立てているのかが理解できないレベルのすごさでした。

ことにひどかったのが第二幕第一場。ここは、アンヴィル・コーラスに始まり、アズチェーナのアリア、アズチェーナとマンリーコとの二重唱と、前半の聴きどころの一つですが、本当にボロボロでした。アンヴィル・コーラスは、最初の兵士たちの合唱ほど不揃いではなかったにせよ、美しい合唱とは程遠いレベル。切れ味も、迫力にもかけています。さらにアズチェーナがひどすぎる。とにかく低い音が全く取れない。いい加減に下がってうろうろするものだから、聴き手の調性感覚を振り回します。メロディラインが全く分からなくなってしまう。よくもまあ、小畑朱実はよくも恥ずかしくもなくアズチェーナを受けたな、と思います。かわいそうなのは、土師雅人のマンリーコ。調性が狂わされているので、自分で歌うポジションを見失ってしまい、さらに不協和音を増幅します。よくもまあ、あの完成度で本番に上げようと思ったな、と主催者の心臓に驚いてしまいます。

後半は前半ほどはすさまじくなく、またこちらの耳も彼らのレベルに追いついてきたのか、そこまでひどいという感じはしませんでしたが、ハモらないとか音が不正確であるというのは終始付きまといました。

個別の歌手で申し上げれば小畑アズチェーナは上記に示したように許しがたいレベル。土師マンリーコは、ほとんど音が低くぶら下がっている感じ。上行跳躍で、本来の音より半音以下ぐらいまでにしか飛べず、ずりずりとずり上げてその音にもっていくというのは、やっぱりアウトでしょう。別にハイCなんて出なくてもOKですが、中音部で本来出すべき音は正確であってほしいと思いました。もう一つ申し上げれば土師は声量も足りない。レオノーラとの二重唱は常にレオノーラに負けているというのはいかがなものか。バランスを考えて、お互いの声量コントロールをすればよいわけですが、結局のところ、その調整はやられていないわけですね。ですから、常にレオノーラが強い歌唱になってしまいます。

結局個別の歌手でよかったのは津山恵と山口邦明の二人になります。津山は、周りがあれだけいい加減なのに、それには惑わされずに、しっかりとレオノーラの役割を果たしました。第一幕と第四幕の二つのアリアは、さすがに津山だなといえる素晴らしさ。声の安定感、張り、飛び方、どれをとってもほかの出演者とは一線を画しました。更に重唱等でもほかの歌手や合唱に引きずられることなく、声の張りも歌そのものの表現力も立派に示しました。今日のメンバーの中では段違いの実力者と申し上げます。

山口邦明のルーナもよい。アリア「君が微笑み」をしっかり聴かせたのはもちろんですが、それ以外の部分でも丁寧な歌唱で存在感を示しました。

オーソドックスな舞台の作りで、装置などにもそれなりにお金がかけてあって、そこはしっかりしています。またオーケストラもプロのフリーの演奏家が相当数入っているのでしょうね。聴きにくい演奏ではありませんでした。

「イル・トロヴァトーレ」というオペラは主要四役が歌えないと様にならない、とはよく言われるところですし、確かにその通りです。本日のように四人中二人しかしっかりしていないと、残り二人が頑張っても全然魅力的にならないということです。今回はきちんと歌えなかった人たちによって足を引っ張った演奏でした。さらに歌えないのであれば、そんな演目は取り上げるな、と申し上げたいですし、取り上げるのであれば、お客さんに聴かせて恥ずかしくないレベルまで練習してから舞台にかけるべきでしょう。本番には魔物が住んでいます。どんなに練習しても起きるミスはある。でも今回はそうではない。練習すれば防げることが半分以上でしょう。主催者に猛省を促したいと思いました。

鑑賞日:2017年5月3日

入場料:自由席 2000円

主催:SHINZO KINEN Opera

Shinzo KINEN vol.3

オペレッタ2幕、日本語上演

レハール作曲「メリー・ウィドウ」(Die lustige Witwe)

原作:アンリ・メイヤック

台本:ヴィクトル・レオン、レオ・シュタイン

上演台本:大山 大輔

会場:東大和市民会館ハミングホール 大ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 酒井 俊嘉 |  |

| 管弦楽 | : | TSオーケストラ | |

| 合 唱 | : | Giovani musici | |

| 合唱指導 | : | 黒田 正雄 | |

| 演 出 | : | 太田 麻衣子 | |

| 照 明 | : | 八木 麻紀 | |

| 舞台監督 | : | 八木 清市 | |

| プロデューサー | : | 新造 太郎 |

出 演

| ハンナ・グラヴァリ | : | 伊藤 晴 |

| ダニロ・ダニロヴィッチ伯爵 | : | 吉田 連 |

| ミルコ・ツェータ男爵 | : | 大山 大輔 |

| ヴァランシェンヌ | : | 藤原 唯 |

| カミーユ・ド・ロション | : | 秋山 和哉 |

| カスカーダ子爵 | : | 高橋 駿 |

| サン・ブリオッシュ | : | 齊藤 和頼 |

| ボグダノヴィッチ | : | 島田 恭輔 |

| シルビアーヌ | : | 竹内 怜奈 |

| クロモウ | : | 野寺 研吾 |

| オルガ | : | 眞玉 郁碧 |

| ブリチッチュ | : | 上間 正之輔 |

| プラシコーヴィア | : | 井谷 萌子 |

| ニェーグシュ | : | 沖山 元輝 |

| ロロ | : | 吉田 叶倫 |

| ドド | : | 辺見 玲奈 |

| ジュジュ | : | 荒川 麗 |

| クロクロ | : | 高橋 愛梨 |

| マルゴ | : | 渡辺 千晶 |

| フルフル | : | 石井 麻土香 |

感 想

オペレッタは難しい-Shinzo KINEN vol.3「メリー・ウィドウ」を聴く。

国立音楽大学卒業生の若手歌手たちを中心にした団体の自主公演です。

音楽的なことを申し上げれば、細かい苦情はあるもののかなり満足できる公演でした。一方で、演劇部分も含めたオペレッタとしてみた場合、若い歌手たちの集団であることのよさも悪さも出た、というのが本当のところです。また、会場の響きがデッドで、もう少し柔らかく鳴るホールであればまた印象も変わるだろうに、とそこも残念なところです。

オーケストラはピットがないため、舞台後方で演奏したのですが、ホールの響きが悪いせいか、音が遠い感じです。一般に舞台上でオーケストラが演奏すると音が大きくなりすぎてしまう傾向があるのですが、今回はもう少しオーケストラが聞こえてもよいのかな、という気がしました。

また、若手歌手の集団による上演ということで、登場人物の描き訳が必ずしもうまくいっていなかったということはあると思います。例えばブラシコヴィア。私が初めて見た「メリー・ウィドウ」のブラシコヴィアは桐生郁子だったのでその印象が強いのでしょうが、でっぷりしたおかみさんというイメージがある。今回の井谷萌子は可愛らしいお嬢さんで自分の中のイメージと違います。ツェータの大山大輔だって、ツェータとしては全然面白くない。ツェータはもっともっと困った感、おろおろ感が出てこそおかしみが増すと思うのですが、大山はまじめなツェータで終始し、例えばヴァランシェンヌの浮気が明らかになり、離婚してハンナに求婚する場面なども、上手な方が演じると笑えるアクセントがつくのですが、なんかとってつけたような感じで、今一つでした。

大山に限らず、演技は総じてイケていない。もちろん演出家の指示に従って体当たりでいろいろなことをやってそれぞれ見せてくれてはいますし、台本の内容がそれなりに面白く、笑える部分もたくさんあって楽しいですが、台詞回しは総じて硬いし、身体が舞台になじんでいない感じです。今回は大道具が全くなく、衣裳も自前で、視覚的には不利だったということはあるにせよ、もう少し台詞や動きがスムーズだともっとよかったのに、とは思いました。

また、上演台本のことを申し上げれば、オペレッタですから、曲順の入れ替えはOKですし、いろいろなセリフが挿入されるのも当然だとは思いますが、ちょっとつじつまが見えにくかった、ということはあると思います。本来「メリー・ウィドウ」は第一幕がポンテヴェドロ公使館での夜会、第二幕がハンナ邸の庭、第三幕はマキシムの飾りをつけたハンナ邸、ということになるのですが、今回は舞台装置が使えず、場面転換が難しいということもあって、二幕と三幕を一緒にしてしまいました。結果として、前半が公使館の夜会であり、後半がハンナ邸である、ということが分からなくなっていますし、三幕で見せればそれぞれの関係が分かりやすくなるのですが、第二幕はエピソードの羅列みたいになってしまいました。また、いろいろ事情があるのでしょうが、第三幕の見せ場である「カン・カン」がないのも残念でした。

個別の歌手について書けば、まずハンナ役の伊藤晴がよい。このメンバーの中では段違いに役に嵌っていて歌も聴かせてくれます。今回は演出の関係で「ヴィリアの歌」を最後に持ってきたのですが、クライマックスを美しい「ヴィリアの歌」で締められると、何とも良い気分にさせられます。それ以外の歌もうまいし、舞台姿も背筋が常にピンと立っている感じで格好良く、藤原歌劇団の若手実力者としてのオーラを見せてくれました。

ダニロの吉田連はちょっと場違いな感じ。本来ダニロは大人で渋い魅力がある。ハンナとの比較でいえばダニロが年上です。ダニロをテノールが歌っていけないというルールはないのですが、バリトンが歌ったほうが様になる。吉田は歌は上手で音楽的には不満はないのですが子どもっぽい感じ。そのことは演出家も分かっていて、ニェーグシュに「お坊ちゃま」と呼ばせるなど、吉田の雰囲気を生かした舞台づくりをしたわけですが、当然ながら「大人の恋のさや当て」という感じにはなりませんでした。

大山大輔のツェータ。歌はよかったと思います。カミーユ役の秋山和哉。彼も歌は楽しめました。また、冒頭、ヴァレンシェンヌがツェータに浮気がばれそうになった時、犬に見立てるという演出だったわけですが、四つん這いになった時のしぐさがおかしく笑えました。

藤原唯のヴァランシェンヌ。今回のメンバーの中で一番声が飛ばない方でした。ほかの方はもう少し聴こえていたので、頑張ってほしいところです。また、ヴァランシェンヌは第三幕でマキシムの踊り子たちと一緒に歌い踊るわけで、足が上がる方が望ましいのですが、彼女はグリゼットたちと踊っても一番足が上がらず、そこも残念です。

それ以外の脇役陣は、皆もう少しけれんがあったほうがよいと思います。それぞれの役柄が持つ特徴が示し切れていなかった感じです。語り役のニェーグシュ。沖山元輝は二枚目で、私の思うニェーグシュ像とは違うのですが、彼は彼なりのニェーグシュに仕立て、それなりに様になっていました。

![]()

入場料:自由席 3000円

主催:オペラ企画ルーチェ

協力:リリカイタリアーナオペラ

オペラ3幕、日本語字幕付き原語(イタリア語)上演

ヴェルディ作曲「椿姫」 (La Traviata)

原作:アレキサンドル・デュマ・フィス

台本:フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ

会場 たましんリスルホール小ホール

スタッフ

| 指 揮 | : | 澤木 和彦 |

|

| ピアノ | : | 小堀 能生 | |

| 合 唱 | : | 伊藤美穂、黒川亜希子、鳥山温子、野田桜子 林 順子、渡辺節子、堀田高広、原島治彦 |

出 演

| ヴィオレッタ | : | 大澤 伴美 |

| アルフレード | : | 内田 吉則 |

| ジェルモン | : | 別府 真也 |

| フローラ | : | 伊達 倫子 |

| アンニーナ | : | 平野 由紀子 |

| ガストン子爵 | : | 阿部 祐介 |

| ドビニー侯爵 | : | 中川 直哉 |

| ドゥフォール男爵 | : | 山崎 守 |

| 医師グランヴィル | : | 高木 秀雄 |

| ジュゼッペ | : | 吉岡 徳 |

| 使いの者 | : | 佐藤 肇 |

| 召使 | : | 佐藤 允彦 |

感 想

気持ちの入った歌の力-オペラ企画ルーチェ公演「椿姫」を聴く

立川には「オペラ・ルーチェ」という団体があって、昨年5月に30回目の上演を今回上演された「たましんリスルホール・小ホール」で達成しました。私は当然その団体の演奏かと思って伺ったのですが、今回の「オペラ企画ルーチェ」という団体は、今回主演の大澤伴美が今回の上演のために立ち上げた団体であるそうです。したがって、上演はリリカ・イタリアーナ・オペラの全面的協力を得て行われました。リリカ・イタリアーナ・オペラは、一般向けのオペラ研修所としては非常に伝統があり、その卒業公演等は日暮里や駒込で年に何度も行われており、一度は聴いてみたいものだと思っておりました。と言っても、日暮里や駒込で行われる平日の公演にお邪魔するのは現実にはなかなか難しく、今回、リリカ・イタリアーナ・オペラ主宰の澤木和彦の指揮、小堀能生のピアノによる演奏を聴けてよかったと思います。

澤木の音楽づくりは取り立てて特徴のあるものとは言えないと思うのですが、「椿姫」というオペラをよく知っている方の演奏だと思いました。客席から指揮をされたのですが、譜面台においてある楽譜はものすごい年季の入ったものでボロボロ。書き込み等もいっぱい入っていてずいぶん使われていることが一目で分かりました。また、ピアニストの小堀。演奏が伴奏ピアニスト的な固い感じではなく、一人オーケストラの気概を感じさせる歌心のあるふくよかな演奏で感心いたしました。なお、曲には相当カットが入っていました。特に第二幕の前半ではカバレッタが全部カット、第二幕後半では、ジプシー女の合唱、闘牛士の合唱がカット、その他にも細かいカットがあり、正味2時間弱の公演でした。

出演者は、大澤の人脈で集めた昭和音大関係者とリリカ・イタリアーナ・オペラでよく歌われている方の混成部隊です。出演者の半分ぐらいはほとんどオペラの経験がない方のようで、例えば、アンニーナ役の平野由紀子は、声楽を勉強中のアマチュアのように聴きました。250人ほどのホールなのに、声がほとんど聴こえないのですから。

平野だけではなく、技術的なことを言ってしまえば突っ込みどころ満載の上演でした。主演の大澤にしたところで、技術的にはかなり厳しい歌だったと申し上げざるを得ない。音程に関してもミスは何か所も出ましたし、フレージングについても、力量のある方が歌えばスムーズに流れるのに、彼女が歌うと、ボツボツと切れてしまうところがありました。しかし、私は彼女を切って捨てる気はありません。というのは、彼女の歌には、彼女がヴィオレッタをこう歌いたいという思いがまずあり、その思いを現在の彼女の技量の中で何としてでも歌いきるぞ、という強い意思が感じられたからです。例えば、第二幕第一場でのジェルモンとの二重唱であるとか、第三幕の「さよなら、過ぎ去った日々」におけるドラマチックな表情などですね。特に第三幕の「さよなら、過ぎ去った日々」はの表現は、私個人としては決して好きな表現のしかたではないのですが、大澤の思いと彼女の現在の技量を重ね合わせたところで、あのような演奏になったのだろうということはよく分かりますし、その歌には明らかに説得力がありました。そのような歌に仕上げた気持ちにBravaを差し上げたい。

内田吉則のアルフレード。大澤と比較するとかなりお仕事感の強い歌唱。技術的には大澤よりずっと安定していて安心できる歌唱。とはいえ、第二幕前半のアリア「燃える心に」の最後が下がりすぎたのは如何かなと思いました。ジェルモンの別府真也。こちらも安定した実力。立派な歌でしたが惜しむらくは「プロヴァンスの海と陸」で歌詞を間違えました。

その他の脇役陣については特別申し上げることはありません。オペラの経験が少ない方が多いようで、全体的に一歩引いた感じかな、という風には聴こえました。

今年1月、町田イタリア歌劇団の「椿姫」を聴いたとき、「歌手たちのオペラを歌いたいという気持ちが小さいホールの中に充満しており、その気持ちにほだされる公演だった」と書いたのですが、今回については、「大澤伴美のオペラをやりたいという気持ちが小さいホールの中に充満しており、その気持ちにほだされる公演だった」と申し上げましょう。

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||