�ڎ�

| �d�����Ȕ����� | 2016�N9��10���@ | �����̌��c�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v���@ |

| ���Y���Y | 2016�N9��11�� | ���������I�y������u�g���X�^���ƃC�]���f�v�� |

| �r�t�e�L��l�O�@ | 2016�N9��25���@ | ���������J�uOPERAMANIA ���l�����̈��Ǝ��`5�l�̎��l�����̏ё��`�v���@ |

| ��������g�b�v�X�s�[�h | 2016�N10��2�� | �V��������u�����L���[���v�� |

| �ꐡ�ׂ��ׂ��@ | 2016�N10��8���@ | ���a���y��w�I�y������2016�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���@ |

| ���ƎׁA�^�ʖڂƏ� | 2016�N10��9�� | �����I�y���v���f���[�X�u�O���Z���f�B�X�v�� |

| �ꐡ�ދ��@ | 2016�N10��16���@ | 2016�������y��w��w�@�I�y�������u�h���E�W�����@���j�v���@ |

| ����ς胍�b�V�[�j�͂ނ����� | 2016�N10��30�� | ����s���I�y���u�Z�~���[�~�f�v�� |

| ���Z�Ɖ��y�Ɓ@ | 2016�N11��13���@ | NISSAY OPERA 2016�u��{����̓����v���@ |

| �̂킹��̂͌��\�ł��� | 2016�N11��20�� | �V��������u���E�{�G�[���v�� |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2016�N9��10��

���ꗿ�FD�ȁ@4F1��4�ԁ@5800�~

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

����28�N�x�����������|�p�U����⏕��(����|�p�n���������������Ɓj

�����̌��c����

�S2���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉

�x�b���[�j��ȁu�J�v���[�e�B�Ƃƃ����e�b�L�ƣ �iI CAPULETI E I

MONTECCHI)

��{�F�t�F���[�`�F�E���}�[�j

2003�N���R���f�B�ŃN���e�B�J���G�f�B�V����

���@�V��������I�y���p���X

| �w�@�� | �F | �R���@��j |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �����̌��c������ | |

| �����w���@ | �F�@ | �{���@�j�i�@ | |

| ���@�o | �F | ���{�@�d�F | |

| ���@�p | �F | �r�c�@�� | |

| �߁@���@ | �F�@ | �O���@���q�@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �R���@�� | |

| ����ē� | �F | �����@�����O |

�o�@��

| �����I | �F | ����@�R���q |

| �W�����G�b�^ | �F | �����@�O�q |

| �e�o���h | �F | �J�c�@���� |

| �J�y�b���I | �F | �����@���l |

| �������c�H | �F | �����@��F |

���@�z

�d�����Ȕ������|�����̌��c�u�J�v���[�e�B�Ƃƃ����e�b�L�Ɓv��

�@�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�́u���Ȃ��A���Ȃ��v�Ƃ������ɂ͂��傱���傱����Ă��āA���͒ʎZ4��ڂ̒���B�����̌��c�ł�2002�N�ɂ����グ�Ă��āA���̎��̃f���B�[�A�̃W�����G�b�^�ƃK�i�b�V�̃����I�͊m���ɒ������̂������Ǝv���܂����A����̓R���F���g�K�[�f���̂��̂���Ă��āA���B�W���A���̂��y���߂����̂ł����B�����A���̎��̓K�i�b�V����D���Ƃ͌������A�ō��ł͂Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���ł��B14�N�Ԃ�̍ĉ��ɂȂ�������͊ϋq�ɂ͕�����Ȃ��悤�ȏ����ȃg���u���͂������悤�ł����A�S�̂Ƃ��ẮA�����̌��c�̗͗ʂ�������D���������A�Ɛ\���グ�Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�Ƃ���ŁA�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�́A�x�b���[�j���O��́u�U�C�[���v���瑽���̃A���A�𗬗p�����č������i�ł��B�u�U�C�[���v�͏��������玸�s��Ƃ���A���E���ł��ő��ɉ��t����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���̎����A�잊�N�̓I�y���������̌����œ��{�ŏ��߂ĉ��t����܂����B�����ܘ_�������킯�ł����A�S�̂Ƃ��ă��������Ƃ�����i�ŁA����ς莸�s��ƌ�����������܂���B�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�Ŏg���Ă���A���A�̔����ʂ́u�U�C�[���v���痈�Ă��邻���Ȃ̂ł����A�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�̕������R�ɛƂ��Ă���A�x�b���[�j�̉��y���@�����n�����������܂����B�܂��A�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�ň�Ԕ������A��ꖋ����̃W�����G�b�^�̃A���A���烍���I�ƃW�����G�b�^�Ƃ̓�d���Ɏ��镔���́A�u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v�I���W�i���ł�����A�u�U�C�[���v�ȏ�Ɏ䂩���̂́A�����ɖ��͂����邩�炩������܂���B

�@����ŁA���̕��������ɔ����������ł��B����R���q�̃����I�ƍ����O�q�̃W�����G�b�^���Q�ł����B����R���q�̃����I��2013�N�ɕ��̋u�z�[���ł̏�����I�y���ł������Ă��āA���̎��̙z�X�����̂��Ԃ�ɑ傢�Ɋ��S�����̂ł����A������ƂĂ����h�B�����ڂ���˂̒j���݂����ł��ꂾ���ł��i�D�����̂ł����A�̂��ǂ��ł��B�J�c�����̃e�o���h�Ƃ�荇����ʂȂǂ́A���ɐ��ʓI�ɂ͏����Ă���Ƃ͌����Ȃ���ł����A���̕\���͋����́A�f���炵�����̂�����܂����B�|���āA��ꖋ����ł����A�����ƌ���̐��͗ǂ������荇����ł��B�������d�����ǂ�ǂ���Y�������ɂȂ��āA���\�I�Ƃ������d���������ɂȂ��Ă���B�����͗d���Ȕ��������Ă��܂��܂����BBrave�ł��傤�B������̑O�̃\�v���m�̃V�F�[�i�ƃJ���@�e�B�[�i���f�G�ŁA�x�e�����̍��������āA�����Ɍ����Ă��܂����B

�@����ȊO�̂Ƃ������X�ł����B�����t�B���̉��t���鏘�Ȃ́A���ЂƂ{�������������t�ŁA���܂�ǂ����̂ł͂Ȃ������̂ł����A�`���̒j���������n�܂����r�[�������܂�n�߂܂����B�R����j�w�����铌���t�B���͎�ɑO���������������������̂ł����A�����̃����o�[�̂����Ƃ��������ɁA�ǂ�ǂ����܂���Č����������ł��B

�@�J�c�����̃e�o���h���ǂ������ł��B�J�c�ƌ������F���f�B��v�b�`�[�j�Ƃ�����ۂ������x���J���g�������Ƃ�����ۂ͂���܂���ł����B�m���ɉ̂����Ղ�́A�y����������������̂ł͂Ȃ��̂ł����A�ނ��A�N�[�g�����߁A����Ɍ��샍���I���z�X�����Ή�����ƁA�ΉԂ̔�юU������Ⴄ�̂ł��B�`���̃A���A�́A�~�X�����荡��������̂ł����A���̌�͓J�c�̃x���J���g���ӎ����Ȃ��́i�ӎ����Ă���̂�������Ȃ����ǁA�����͒������Ȃ��́j�������R���オ�点�邽�߂̃X�p�C�X�ɂȂ��Ă���悤�ł����B

�@������F�̃������b�I���f�G�ł����B�����̉̂�����܂ʼn���������Ă��܂����ǁA����Ȃɔ����̕�������������B���̂悤�ɒ��������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ�����̖��Ɍ����Ă��āA���͋C�L���ɉ̂����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������l�̃J�y�b���I�͓��ɍۗ����������͂Ȃ������ł����A�K�v�Ȃ��Ƃ͂���Ă����悤�ł��B

�@�������������o�[�Ɨ͂̂��鍇���c�������܂݂���ƂƂĂ��f�G�ȃA���T���u���ɂȂ�܂��B��ꖋ�̃A���T���u���E�t�B�i�[���{���ɑf���炵�������ł��B����オ���Ă��銴�������ł��B�Ō�̌d���Ȃǂ́A�����悭�n�����Ă��܂������A���y�̐i�ݕ����W�����Ă��������ł������Ɋ��S�������܂����B

�@���{�d�F�̉��o�B14�N�O�̃R�x���g�K�[�f���̕���������͂����Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�ꂲ�Ƃɖ���߂ĕ���]������������s�����ƂŁA���ɕ�����₷������ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�l�̓��������Ȃǂ��I�[�\�h�b�N�X�Ȏ��R���������܂����B�u�����I�ƃW�����G�b�g�v�̂��b�ł��邱�Ƃ��������蕪���镑��ɂȂ��Ă��܂����B

�J�v���[�e�B�Ƃƃ����e�b�L�Ɓv�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2016�N9��11��

���ꗿ�FC�ȁ@4FR1��18�ԁ@8000�~

��ÁF���v���c�@�l���������

����28�N�x�����������|�p�U����⏕��(����|�p�n���������������Ɓj

���C�v�c�B�q�̌���Ƃ̒�g����

���������I�y������

�S3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���[�O�i�[��ȁu�g���X�^���ƃC�]���f� �iTristan und

Isolde)

��{�F���q�����g�E���[�O�i�[

���@����������ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | �w�X�X�E���y�X���R�{�X |  |

| �nj��y | �F | �ǔ����{�����y�c | |

| ���@�� | �F | �������c | |

| �����w���@ | �F�@ | �哇�@�`���@ | |

| ���@�o | �F | ���B���[�E�f�b�J�[ | |

| ���@�p | �F | ���H���t�K���O�E�O�X�}�� | |

| �Ɓ@�� | �F | �n���X�E�g�F���X�e�f | |

| ���o�� | �F | �V���e�t�@���E�n�C�����b�q�X | |

| ����ē� | �F | �K��@�_�i | |

| �����ē� | �F | ���@�O�� |

�o�@��

| �g���X�^�� | �F | ����@�h |

| �}���P�� | �F | ���S�@�a�L |

| �C�]���f | �F | �r�c�@���D |

| �N�����F�i�[�� | �F | �F���@�� |

| �����[�g | �F | ����@���� |

| �u�����Q�[�l | �F | �R���@�q�q |

| �q�� | �F | �H�R�@�O |

| �ǎ�� | �F | ���с@�R�� |

| �Ⴂ���v�̐� | �F | ����@ �� |

���@�z

���Y���Y�|���������I�y������u�g���X�^���ƃC�]���f�v��

�@�㐢�ɉe����^�����Ƃ����_�Ń��[�O�i�[�����y�j�㌇�������Ƃ̏o���Ȃ����ȉƂł��邱�Ƃ͒m���Ă��܂��B�܂��A���̒��j���Ȃ���i���u�g���X�^���ƃC�]���f�v�ł��邱�Ƃ��B�u�g���X�^���v���Ȃ���A�h�r���b�V�[�́u�y���A�X�ƃ����U���h�v�������Ȃ������Ǝv�����A�V�F�[���x���O�͂P�Q�K���y���l���t���Ȃ�������������Ȃ��B������A�u�g���X�^���v���d�v�ȍ�i���Ƃ������Ƃ͕�����̂ł����A�u�D�����v�ƌ�����u�����ł��v�Ɠ����邵���Ȃ��B

�@�����Ă���ƁA���̖�������������ł�������ł����A�Ƃ�����Ɏ���ӂߗ��ĂāA�w�����ǂ�ǂ�ނ��ނ����Ă���B���̂˂����������D���Ȑl�ɂ͊���Ȃ��̂ł��傤���A�u���͊��ق��Ă���v�ł��B�ł��I�[�����{�l�L���X�g�Ŏ��グ���S�ȉ��t�ł͂Ȃ��Ȃ��Ȃ����A�����������߂Ď��グ��Ƃ������ƂɂȂ�Β����Ȃ��Ƃ����I���͂���܂���B�Ƃ�����ōs���Ă��܂����B

�@���������_��\���グ��A�������������Ė₤���㉉���������āA�����܂��̂Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂��B�g���X�^���E����h�A�C�]���f�E�r�c���D���Ɋ撣���Ă��܂����B

�@���̑O�ɖJ�߂Ȃ�������Ȃ��̂́A�w�X�X�E���y�X���R�{�X�w������ǔ����{�����y�c�ł��傤�B�w�X�X�E���y�X���R�{�X���D�ꂽ���[�O�i�[�w���҂ł���Ƃ����F���͂��܂�Ȃ������̂ł����A����͎��̔F���s���ł����B�ނ͂P�X�W�O�N����90�N�ɂ����ăx�������E�h�C�c�E�I�y���̑��ē߂Ă��܂�����A���[�O�i�[������Ă��Ȃ��Ȃ��A����̉��t�͔ނ̃��[�O�i�[�����O�ʂɏo��悤�Ȃ��̂������Ǝv���܂��B

�@���\�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��A�����Đ[���̂ł��B���h��̖��G�̂悤�ȉ��t�ł��B�y����̉����_�炩������ǂ��d�������|�����Ă���悤�Ȋ����̉��t�ŁA�g���X�^���̉��y�ɗǂ������Ă���B���̔w���̃��Y���Y���ǂ�ǂ��Ă����A�u�����A���ق��Ă���I�v�Ƌ��т����Ȃ�قǂł����B���́u�g���X�^���v�̎����o���͎��͂Q��ڂŁA�O��͐V��������̑��a�m���w���������̂ł����A���̎��̓I�[�P�X�g���Ƀ~�X�������A����قlj��Ɍ��݂�������ꂸ�u���Y���Y�v������Ȃ��Ə������̂ł����A����͏\���u���Y���Y�v�ŁA���Y���Y���������t�͂���ς蒮���Ă��Ĕ���ȁA�Ǝv��������ł��B

�@�̎�w�ł����A�����撣���Ă����Ǝv���܂��B���͐����ȂƂ���A���{�l�����[�O�i�[�̎�����̂��̗͓̂͑I�ɖ����Ȃ�Ȃ����Ǝv���Ă���A���̌��O�͍�����������̂ł����A�ł�����x��ł͂����������m��Ȃ����ǁA�����͂����Ɛ\���グ����Ǝv���܂��B�Ƃɂ����Ō�܂ő傫�Ȕj�]�Ȃ��i�̂ł�����A�Œ���̋`���͉ʂ����܂����B

�@���Ɋ撣���Ă����̂͒r�c���D�̃C�]���f�B�r�c�͌��X���]�\�v���m�ł�����C�]���f�̍����Ɍ����Ă��Ȃ��B�������K���K������ĉ̂��B���̎��ɂ͉����������Ă���悤�ɂ͒������Ȃ������̂ł����A�����͂ǂ����Ă����萺�n�ɂȂ��Ă��܂��āA�����������Ȃ������͂��܂����B���ɃC�]���f�������ꖋ�ɂ��̌X�������������Ǝv���܂��B����Œ��ቹ�͂�������L�тĂ��āA���݊��̂��銴���ł����B���ʂƂ��Ē��������ł����̃g���X�^���Ƃ́u���̓�d���v�Ƃ��A����́u���̎��v�̕����͕��͋C���\������グ���Ă��銴���ŗǂ������ł��B

�@�g���X�^���̕���h���悩�����ł��B����h�͉��₩�ȍ����ɖ��͂�����킯�ł����A����͂��̐��ɕ����悤�ł��B������̂悤�ȋP�������������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�����́A�����Əd�����̂ł����B���ɑ�O���̃��m���[�O�Ȃǂ́A���Ȃ�l���Ă̂��̕\���Ȃ̂ł��傤�B�d�ꂵ��������A�ߒɂ�����܂����B�悢�̏��������Ǝv���܂��B�����A���ꂪ�������Ă��邩�ƌ����Ɠ���Ƃ��납������܂���B������N����胏�[�O�i�[�����p�[�g���[�ɓ���ė����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�{���ɓI�m�Ȕ��f���ǂ����͂悭������Ȃ��Ƃ���ł��B

�@�}���P���̏��S�a�L�A�悩�����ł��B�}���P���̔߂����ƗD������������ł���悤�ȉ̏��ŁA���͓I�ł����B

�@�u�����Q�[�l�̎R���q�q�B�����͂Ȃ������̂ł����A���Ȃ肬�肬��̉̏��Ƃ�����ۂ��܂����B�ޏ��͔��ɏ��Ŗ��̂�����������Ȃ̂ł����A�u�����Q�[�l�͂��Ȃ��ς������悤�Ɍ����܂����B��ꖋ�̓C�]���f�Ɠ������炢�o�����ς�ł����瓖�R��ςȂ̂ł����A����͂��̑�ς����\���䂵����Ȃ������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B

�@���̑��̘e���̕��X�͂�������̂��Ă��܂����B�܂��A���{�l�̎肪�g���X�^����C�]���f���̂��Ƃ����͖̂����\���ł͂Ȃ��̂�������܂��A�~�X������Ȃ�Ɍ���ꂽ��ł����A�w�X�X�E���y�X���R�{�X�w������ǔ����{�����y�c�̌������ɂ��������āA�S�̂Ƃ��Ă͂�������j�]�Ȃ��܂Ƃ߂��̂��ȁA�Ƃ����Ƃ���ł��B���̓��Y���Y���Ђǂ��đ�ςł������ǁB

�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2016�N9��25��

���ꗿ�F�w��ȁ@�P�K11��9�ԁ@5000�~

��ÁF���������J

OPERAMANIA

���l�����̈��Ǝ�

�`5�l�̎��l�����̏ё��`

���F���������z�[��

�o����

| �\�v���m | �F | �����@�����q |

| �\�v���m | �F | ����@�q���q |

| �\�v���m | �F | �����@����q |

| �\�v���m | �F | ��c�@�q���q |

| �\�v���m | �F | �R���@���I�q |

| ���]�\�v���m | �F | ���с@�R�� |

| ���]�\�v���m | �F | ���@�퐶 |

| �e�m�[�� | �F | �y��@���u |

| �e�m�[�� | �F | ���}���@��K |

| �e�m�[�� | �F | ���c�@���V |

| �e�m�[�� | �F | �J�c�@���� |

| �e�m�[�� | �F | ��@�G�� |

| �o���g�� | �F | �R���@�M�� |

| �s�A�m | �F | �����@���q |

| ����E�v���f���[�T�[ | �F | �t�����R���� |

�v���O����

|

��ȁ@ |

�I�y����i���@ |

�𖼁@ |

�Ȗ��@ |

�̏��@ |

|

| �`���C�R�t�X�L�[�@ | �G�t�Q�j�E�I�l�[�M���@ | �^�`�A�i�@ | ���͎���ł������́@ | ����@�q���q�@ | |

| �`���C�R�t�X�L�[�@ | �G�t�Q�j�E�I�l�[�M���@ | �����X�L�[�@ | �t�͉߂�����@ | �y��@���u�@ | |

| �`���C�R�t�X�L�[�@ | �X�y�[�h�̏����@ | ���[�U���Q���}���@ | ���v����������12�����������@ | ����@�q���q�A�y��@���u�@ | |

| �}�X�l�@ | �E�F���e���@ | �V�������b�g���E�F���e���@ | �u���ʂꂵ�Ȃ���v�`�u������l�I�v���v�@ | ���@�퐶�A���c�@���V | |

| �}�X�l�@ | �E�F���e���@ | �E�F���e���@ | ��������Ă����q�����\���葁��������A��@ | ���c�@���V�@ | |

| �}�X�l�@ | �E�F���e���@ | �V�������b�g�@ | �莆�̉́@ | ���@�퐶�@ | |

| �}�X�l�@ | �E�F���e���@ | �E�F���e�����V�������b�g�@ | �I�V�A���̉́`��d���@ | ���c�@���V�A���@�퐶�@ | |

| �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �~�~�����h���t�H�@ | �u�₽������v�`�u���̖��̓~�~�v�`�u���炵�������v�@ | �����@�����q�A���}���@��K�@ | |

| �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | ���[�b�^�@ | �����X������Ɓ@ | �����@����q�@ | |

| �v�b�`�[�j�@ | ���E�{�G�[���@ | �~�~�A���h���t�H�A���[�b�^�A�}���`�F�b���@ | ����ł͖{���ɏI���Ȃˁ@ | �����@�����q�A���}���@��K�A�����@����q�A�R���@�M�� | |

|

�x�e�@ | |||||

| �W�����_�[�m�@ | �A���h���A�E�V�F�j�G�@ | �V�F�j�G�@ | �������߂ā@ | �J�c�@�����@ | |

| �W�����_�[�m | �A���h���A�E�V�F�j�G�@ | �V�F�j�G�A�}�b�_���[�i�@ | �����͂����ˁ@ | ��c�@�q���q�A�J�c�@�����@ | |

| �W�����_�[�m�@ | �A���h���A�E�V�F�j�G�@ | �W�F���[���@ | �c���̓G�@ | �R���@�M�� | |

| �W�����_�[�m | �A���h���A�E�V�F�j�G�@ | �}�b�_���[�i�@ | �ꂪ����Ł@ | ��c�@�q���q�@ | |

| �W�����_�[�m | �A���h���A�E�V�F�j�G�@ | �V�F�j�G�A�}�b�_���[�i�@ | ���̏����@ | ��c�@�q���q�A�J�c�@�����@ | |

| ���F���f�B | �C���E�g�����@�g�[���@ | ���I�m�[���@ | ���₩�Ȗ�@ | �R���@���I�q�@ | |

| ���F���f�B�@ | �C���E�g�����@�g�[���@ | �A�Y�`�F�[�i�@ | ���͔R���ā@ | ���с@�R�� | |

| ���F���f�B | �C���E�g�����@�g�[���@ | �}�����[�R�A�A�Y�`�F�[�i�@ | ����ł́A���͂��Ȃ��̑��q�ł͂Ȃ��̂��H�@ | ��@�G���A���с@�R���@ | |

| ���F���f�B�@ | �C���E�g�����@�g�[���@ | �}�����[�R�@ | �M���������̗��l�`���낵����������@ | �J���@�e�B�[�i�F��@�G���A�J�o���b�^�F���}���@��K | |

| ���F���f�B | �C���E�g�����@�g�[���@ | ���I�m�[���A���[�i���݁@ | �����Ă���ȁH�@ | �R���@���I�q�A�R���@�M���@ | |

|

�A���R�[���@ | |||||

| �J�v�A�@ | �@ | �@ | �I�[�E�\���E�~�I�@ | �y��@���u�A���}���@��K�A���c�@���V�A��@�G���A�J�c�@�����@ | |

���@�z

�r�t�e�L��l�O-���������J�uOPERAMANIA ���l�����̈��Ǝ��`5�l�̎��l�����̏ё��`�v��

�@�F�X�ȈӖ��Ŏ����������t��ł����B��Ɏ҂̃t�����R���䂳��̎������ɏo�Ă���A���ꂪ�ǂ����������A�Ƃ������������܂��B���������̑��́A���t��̎��Ԃł��B���ʂ��̎�̃K���E�R���T�[�g��2���ԂŃv���O�������l���܂��B����������́A15���Ɏn�܂��āA�I����18��40���B�x�e�͓r��15�������B�v����ɒʏ�̉��t��̓�{��̎��Ԃ������čs�������t��ł��B

�@�X�ɁA���グ���I�y����5�{�i�u�X�y�[�h�̏����v�́u�G�t�Q�j�E�I�l�[�M���v�Ɠ�������B�j�ł����A�̎肽���͖��Œ肳��Ă��̈���������̂��B�܂�A�܂̃I�y���̃n�C���C�g�R���T�[�g�ƂȂ��Ă���B�����āA����5�{�̒��ɂ́A�u�G�t�Q�j�E�I�l�[�M���v���́u�E�F���e���v���́A���܂艉�t�̑����Ƃ͌����Ȃ��i������A�K���E�R���T�[�g�ł͎��グ�ɂ����j�Ȃ����グ�Ă���B�����u�X�y�[�h�̏����v�̓�d����ʼn̂��Ă���̂����̂͏��߂Ă̌o���ł��B����͐������Ƃł��B

�@�����A���グ����i���u�o��l���̃e�m�[�������l�ł���v�Ƃ��������Ŕ������������A������}���h�̍�i�ɏW�����A�K���K���̂��グ��d�߂̃A���A������A�ƂȂ��āA�y���y���Ȍ����̃I�y���D���̂ǂ����[T�ɂƂ��Ă͈݂����ꂷ����e�ł͂���܂����B���₠�A���������B

�@������������������i����ׂ�ƁA�̂���̕�����ς̗l�q�B���̎��g������ۂݍ���ł����l������A���������ɕ�����������悤�ŁA�����͂��낢��ł͂���܂����B

�@�ŏ��́u�G�t�Q�j�E�I�l�[�M���v���u�X�y�[�h�̏����v�B�悩�����ł��B����q���q�̍s���͂��đ@�ׂȁu�莆�̏�ʁv�Ƌy�쏮�u�����X�L�[�̎₵���ȕ\��B���̓�l����d���ŗ��܂�ƁA�o�����X�����x�ǂ������������܂��B�`������ƂĂ��ǂ����̂����Ă�������A�Ƃ�����ۂł����B

�@�����ẴE�F���e���B���ؖ퐶�Ɖ��c���V�������Ղ�l�ɑg��ʼnΉԂ��U�炵�����t�ƌ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����R���オ���Ē�������������މ��t�������Ƃ͎v�����ǁA�ꐡ�R���オ�肷�����ȁA�Ƃ������������Ȃ���ł͂Ȃ��B���V�������b�g�B���h�Ȃ��ǁA�������������ہB�����オ���đf�G�Ȃ��ǂ�������������肻���Ȋ��������܂��B���c���V�̃E�F���e�����f�G�Ȃ��ǁA���V�������b�g�ɐ���ꂽ�̂��A�ꐡ�]�T�������Ă��������ł��B���������獂�����ւ̐�ւ��̂Ƃ��낪�ꐡ���������Ă�����ۂł��B

�@�{�G�[���B�܂��v�����̂́A��������q�ƈ��������q�͖��t�ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB���������q�͍������₩�����āA�u���̖��̓~�~�v���ƁA�����Ƃ芴������Ȃ����������܂��B����ŁA��������q�̃��[�b�^�̃����c�́A�ꐡ�d���āA���[�b�^�̃R�P�e�B�b�V���Ȗ��͂��o�Ă������A�ƌ����Ύ���X������܂���B��O���́u�ʂ�̎l�d���v���~�~�ƃ��h���t�H�̂����Ƃ肵���ʂ�ƃ��[�b�^�ƃ}���`�F�b���̒s�b�����ΏƓI�ɒ�������̂��D�܂�����ł����A�����E�R���̕��͂Ƃ������A�����E���}���̕��͕����������������č���������Ɛ\���グ�܂��傤�B

�@���}����K�̃��h���t�H�B���͏��߂Ē������ł����A���K�[�g���ӎ������_�炩���̏��ŁA�ƂĂ��f�G�ł����B�����A�d���ɂȂ�ƃ|�W�V�����̎������܂��ł܂��Ă��Ȃ��̂��A�ꐡ�Q�ĂĂ��܂��Ƃ��낪����悤�ŁA�\���قǂł͂Ȃ������Ƃ����̂��{���̂Ƃ���B��q�̎l�d���ł��A���l�~�~��Ɉꐡ�オ���Ă����̂��A�����������������Ƃ����̂ɂȂ��A�Ǝv���Ȃ��璮���Ă��܂����B

�@�㔼�́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�B�J�c�����Ɉ��|���ꂽ�Ƃ����Ƃ���B�J�c�̗ǂ��������o�����߂ɃA���A������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹�邮�炢�f���炵���B����̔����ƌ����Ă悢�ł��傤�B�����A����������|������̂͑S�R���܂�Ȃ���ł����A�p�[�g�i�[�܂ň��|����͔̂@���Ȃ��̂��B��c�q���q�A�s���������̂�������܂��A�J�c�̐��Ɋ��S�Ɉ��|����Ă��܂����B�J�c�̐��ɕ����Ȃ��悤�ɐ���グ����̂�����A�ǂ����Ă��t�H����������Ă��܂��B���ʂƂ��ē�d���͂��܂�ǂ��Ȃ������Ǝv���܂��B�R���M���̃W�F���[���B���x�������Ă���悤�ȋC�����܂����A��������h�ł����B

�@�Ōオ�u�C���E�g�����@�g�[���v�B�R�����I�q�̃��I�m�[�����܂��f���炵���B�u���₩�Ȗ�v�ƂĂ����S���܂����B���їR���̃A�Y�`�F�[�i�����h�B�����ɒ������ܟ��^���̃A�Y�`�F�[�i���S�R�ǂ��B�}�����[�R���̏�G���͕��ׂ��Ђ��Ă����Ƃ������ƂŁA�n�CC�Ɋ��҂��s���u����A���낵���v�̃J�o���b�^���̂킸�A���̕������������}����K������B���8���̌����ł����������ɊO�����̂ŁA���x���W�����҂��Ă����̂ł����A���������Ă͂����܂���B���}���͂Ԃ����{�Ԃʼn̂��܂������A���ꂾ���Ƀ��h���t�H�قǂł͂Ȃ������̂��ȂƂ����̂��{���ł����A�}�Ȃ��w���ł��ꂾ���̂���̂ł�����債�����̂ł��B

�@�ȏ�A�����肪���|�����O���Ԏl�\���ł����B���̃o���G�e�B����v���O��������l�Ŏx�����������q�ɂ��唏��𑗂�܂��傤�B

���������J�uOPERAMANIA

���l�����̈��Ǝ��`5�l�̎��l�����̏ё��`�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N10��2��

���ꗿ�FC�� 7776�~ 4F 1�� 10��

��ÁF�������|�p�Վ��s�ψ���/�V��������

����28�N�x�i��71��j�������|�p�ՃI�[�v�j���O�I�y������

2016/2017�N�V�[�Y���I�[�v�j���O����

�V�����������

�S3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���[�O�i�[����y���u�j�[�x�����O�̎w�v�����u�����L���[���v�i"Der

Ring des Nibelungen" Erster Tag Die Walküre)

��{�F���q�����g�E���[�O�i�[

���@�V��������I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�� | �F | �ю�@���Y |

|

| �I�[�P�X�g�� | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���o | �F | �Q�b�c�E�t���[�h���q | |

| ���p�E�ߏց@ | �F�@ | �S�b�h�t���[�g�E�s���c | |

| �Ɩ� | �F | �L�����E���X�P�� | |

| ���o�ďC | �F | �A���i�E�P�� | |

| ���o�� | �F | ���[�b�J�E���T�l�� | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G | |

| ����ē� | �F | ���c�@���� | |

| �|�p�ē� | �F | �ю�@���Y |

�o�@��

| �W�[�N�����g | �F�X�e�t�@���E�O�[���h |

| �t���f�B���O | �F�A���x���g�E�y�[�[���h���t�@�[ |

| ���H�[�^�� | �F�O���A�E�O�����X���C |

| �W�[�N�����f | �F�W���[�t�B�[�l�E�E�F�[�o�[ |

| �u�������q���f | �F�C���[�l�E�e�I���� |

| �t���b�J | �F�G���i�E�c�B�g�R�[�� |

| �Q���q���f | �F�����@�H�q |

| �I���g�����f | �F���c�@�̂�q |

| ���@���g���E�e | �F���c�@�퐶 |

| �V���x���g���C�e | �F����@���� |

| �w�������B�[�Q | �F�����@�K |

| �W�[�N���[�l | �F���Y�@�� |

| �O�����Q���f | �F���q�@���� |

| ���X���@�C�Z | �F�c���@�R�M�G |

���@�z

��������g�b�v�X�s�[�h-�V��������u�����L���[���v��

�@�V��������̏㉉�Ƃ����ƁA�����O�܂ł́A�����͊��҂��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����̂��ʂ葊��ł����B���������������s���ł܂Ƃ܂肪�����A�������Ⴍ�Ƃ������ŊO�l�̎肪����Ɏ����̃X�^�C���ʼn̂��Č�����Ƃ������̂ŁA���{�̃t���b�O�V�b�v����������n���ɂ���Ă����ȁA�Ƃ������������܂��B�ŋ߂͐̂قǂł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂����A�u�w�v�Ƃ��Ȃ�A�F�X����̂ł͂Ȃ����Ƌ��鋰�钮���ɏo�����܂����B���ɁA����́u�����L���[���v�̓V�[�Y���J�������ł�����A�����\���グ�ĂЂ�Ђ�Ǝf�����Ƃ����̂��{���̂Ƃ���B

�@�������A���̐S�z��100���X�J�ł����B���ɐV��������I�y���|�p�ē�����w���_��������������������āA��������g�b�v�X�s�[�h�ɃM�A����ꂽ���t�ł����B����4���ԋ��A�x�e�������5����30���ɂȂ낤�Ƃ���������ł�����A�����Ȃ������ƌ����ΉR�ł����A�S�̂Ƃ��Ă͔��ɏ[���������������̂���㉉�������Ǝv���܂��B

�@�܂��́A�ю���Y�̎w�������ł��B�ю�͓��{�l���[�O�i�[�w���҂Ƃ��čŏ��Ɏw��܂���l�ł����A���̖��ɒp���Ȃ������Ȏw���������Ǝv���܂��B���Ƀ_�C�i�~�b�N�����i�͂̂���w���ŁA���y�����܂Ȃ��̂ł��B��ɑO�ɐi�ފ����œb�݂��Ȃ��A��������Ƃ������t�ł����B�����t�B���n�[���j�[���A�ׂ����~�X�͂��������̂́A�����������肵�Ă��āA�������̂��鉉�t�ŗǂ������ł��B�V���̃I�P�s�b�g�ɓ��铌���t�B���͂��Ă͔������������̂ł����A����ɂ̓t�H���e�������������Ȃ������A�Ƃ����̂�����Ǝv���Ă��܂��B�������A����̓t�H���e���Y��ɋ����Ĕ������B���ꂾ���I�[�P�X�g�����̂̒n�͂��オ�����Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B�Ƃɂ������ꂾ�������ɉ��t���Ă����A���Ƃ��Ă͉�������͂���܂���B

�@���āA�̎�w�ł����A��v���ɋN�p���ꂽ�O�l�������ꂼ��p���[�����舳�|����܂����B�u�������q���f�ȊO�̃����L���[�������͓��{�l�̒����ǂ��낪���߂��킯�ł����A���ʂőS�����������Ȃ������ł����B�����������t���ƁA���[�O�i�[�͓��{�l�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��A�Ɩ��v���Ă��܂��܂��B�܂��A�J�[�e���R�[���ŕ����̑̊i���r����ƁA�y�킪�S���ʕ��ł�����d�����Ȃ���ł����ǁA����������Ɛ����o�āA�O�l���Ƒ����ł����ė~�����Ȃ��A�Ǝv���Ƃ���͂���܂����B

�@����ŁA�O�l���ł����A�܂��W�[�N�����g���̂����X�e�t�@���E�O�[���h�B���|�I�ɑf���炵���B��N�A�u���C���̉����v�ł̃��[�Q������Ȃ��̑f���炵���������̂ł����A����̃W�[�N�����g�A����ɗւ��������f���炵���B���������ĐL�т�̂ł����A�\���������������Ĕ������B�I�[�P�X�g���̗���ɏ��Ȃ���A��������Ƒ��݂��咣����́B�����Ƃ�����Ⴂ�Ƃ�����o�����X�悭���Ȃ������ŁA�w���f���e�m�[���̂���{�݂����Ȋ����ł����B����Ȃ���Bravo�ł��B

�t���f�B���O���̂����y�[�[���h���t�@�[���f���炵���B�ቹ�̗͋������������͓I�ł��B�O�[���h�����������������̂ł����A�y�[�[���h���t�@�[���Z�����ǔ������Ĉ�ۓI�ȕ\��������܂����B�u�����O�v�̒j���ቹ�����āA���H�[�^���ȊO�͗]��p�b�Ƃ��Ȃ��Ƃ������e��R�Ƃ��Ă����ۂ͂���̂ł����A����̃t���f�B���O�́A�G���Ƃ��ď\���ȑ��݊��������Ă����Ǝv���܂��B

�@�����āu�����O�v�̒��S�l���O�����X���C�̃��H�[�^���B�����͂Ȃ��̂ł����A�O�[���h��y�[�[���h���t�@�[�قǂł͂Ȃ������̂��ȁA�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B�_�X�̒��ł���Ȃ���A�F�X�Ȃ��Ƃ������̎��R�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�n�߂Ă���W�����}�͂��̕\�����犴���邱�Ƃ͏o���܂����B��̃��m���[�O�Ȃǂ͕\��ɐ[�݂������đf���炵���ł����A��O���̃u�������q���f�Ƃ̓�d����������ɔ�����̂�����܂����B�a���\���ŗǂ�������ł����ǁA�O�[���h��y�[�[���h���t�@�[�̂悤�ȓ������̂���������Ƃ͉��̂Ȃ��̏��B���H�[�^���͂���ł悢�Ƃ����l����������ł��傤���ǁA�I�[�P�X�g���̉��Ƃ̃o�����X���猾���A���̏a���ɓ�����������S�ɋ��_�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�͂��܂����B�B

�@�W�[�N�����f���̂����E�F�[�o�[�B�ʔ��������ł��B�L�����A�̓��[�O�i�[�Őς�ł������̂悤�ł����A�������ɉ��炵���B�L���s�L���s�n�ƌ����̂��A�X�[�u���b�g�������������Ȑ����B�u�w���[���ƃO���[�e���v�ł̓Q���g���[�g���������̂悤�ł����A�̊i�͂Ƃ������������Ō����O���[�e�����̂������ȉ��炵�����ł��B�������A���̃L���s�L���s�����L�т�̂т�B�I�[�P�X�g���ɕ����Ȃ�������������B�ːi�͂ƌ������A�˂�������͂����[�ł͂���܂���B�����A���̐����̂����ł����������邾���Ȃ̂�������܂��A�����ɉ���������Ă��銴�������܂����B

�@�t���b�J�̃c�B�g�R�[���B������͑O��̃����O�u�����L���[���v�ł��t���b�J���̂��āA��ϑf���炵��������ł����A�����������p�����������ł��B���̏�肳�Ɛ\���グ�܂��傤�B

�@�����āA�e�I�����̃u�������q���f�A����͍ō��Ȋ����͂��Ȃ������̂ł����A�����Ƃ����A���ʂƂ����A���[�O�i�[�\�v���m�̊������ǂ��o�Ă��܂����B���S���Ē�����Ƃ������Ƃł��ˁB�u�������q���f�炵���u�������q���f�Ɛ\���グ�Ă��ǂ���������܂���B�܂������悭�m���Ă���Ƃ����ׂ����A��O���̌㔼�́A�O�����X���C���������撣���Ă����̂ł��傤���A���y�I�ɂ́A�e�I��������������Ă������������܂��B

�@����Ɋւ��ẮA�Q�b�c�E�t���[�h���b�q�O�x�ڂ̃����O�Ƃ������ƂŁA���Ȃ蕽���ȕ���B�u���C���̉����v�̎����\���グ���̂ł����A���u���b�g�ɒ����ȕ�����₷������ŗǂ������ł��B�u�w�v�l����́A�悭�m���Ă���ƌ����Ă������ĕ�����₷���X�g�[���[�̍�i�ł͂Ȃ��̂ŁA�X�g�[���[�ɂقڒ����ȕ��䉉�o�́A������������Ă����Ǝv���܂����B����ł��āA��ꖋ�̃t���f�B���O�̉Ƃ��X���Ă���悤�ɁA���炩�̐��_�I�ȈӖ����������Ă���Ƃ��낪�ʔ��Ǝv���܂����B

�@�ȏ�A���y�E���䋤�ɐ����̍������t�ł���A�V��������̐V�V�[�Y���̖��J���Ƃ��āA����ȏ�Ȃ�����ƂȂ������̂Ǝv���܂��B

�u�����L���[���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N10��8��

���ꗿ�FB�� 2800�~ 3F 2�� 32��

��ÁF���a���y��w

����28�N�x�@�������@��w�����p���������|�p���i����

���a���y��w�I�y������2016

���a���y��w�E��C���y�@�𗬃v���W�F�N�g

�S2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�i���l�����̊w�Z�j�iCosi Fan Tutte)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���@���a���y��w�@�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

�X�^�b�t

| �w�� | �F | �叟�@�G�� |

|

| �I�[�P�X�g�� | �F | ���a���y��w�nj��y�c | |

| �`�F���o�� | �F | �Έ�@���I | |

| ���� | �F | ���a���y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �R�ځ@�~�� | |

| ���o | �F | �}���R�E�K���f�B�[�j | |

| ���p�@ | �F�@ | �C�^���E�O���b�V | |

| �ߏց@ | �F�@ | �A���i�E�r�A�W���b�e�B | |

| �Ɩ� | �F | �����@�N�v | |

| ���o��E���� | �F | �x���@���m�q | |

| ����ē� | �F | �֓��@���� |

�o�@��

| �t�B�I���f�B���[�W | �F�Ή��@�K�b |

| �h���x�b�� | �F�F�Ö@������ |

| �f�X�s�[�i | �F���ˁ@���Ȃ� |

| �t�F�������h | �F�H���@�ėz |

| �O���G���� | �F�c���@�m�M |

| �h���E�A���t�H���] | �F�k�@ࠁ@ |

���@�z

�ꐡ�ׂ��ׂ�-���a���y��w�I�y������2016�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v��

�@���[�c�@���g�̃_�E�|���e�O����́A�ǂ���u�I�y���E�u�b�t�@�v�̃��[���ɏ]���č�Ȃ��ꂽ��i�ł����A���킢�͂��ꂼ��S���Ƃ����Ă悢���炢�Ⴂ�܂��B�T�^�I�ȃI�y���E�u�b�t�@�Ƃ����Ă悢�̂́u�t�B�K���̌����v�B�u�h���E�W�����@���j�v�͂��̓��e�������I�ł�����A�u�b�t�@�̘g�𖾂炩�ɓ˂������Ă��܂��B����ɑ��āA�u�R�W�v�́A���[�c�@���g���u�I�y���E�u�b�t�@�v�̘g�ɂ͂ߍ���ʼn��y�I�Ȏ������������i�̂悤�ȋC�����܂��B�Ⴆ�A�u�R�W�v�͏d�������ɑ����A�������d������Z�d���܂œo��l���̐���������B����ȍ�i�A����܂łȂ������͂��ł��B

�@������A���́A�u�R�W�v�Ƃ�����i�́A����\���Ȃǂ����܂�O�ɏo���Ȃ��ŁA���y�Z�p�ŏ�����������ǂ����t�ɂȂ�C�����܂��B�N�̉��o���������Y��܂������ǁA�o��l�����h���E�A���t�H���]�̐l�`�ɂ��āA����܂��������ĊJ�n����A�Ƃ�����������Č������Ƃ�����܂����ǁA���̉��o�͊m���Ƀ��[�c�@���g�̉��y�̖{����˂��Ă����B���Ԃ����ݍ����悤�ɗ����B���̕Ό���������Ȃ����ǁA���������u�R�W�v���D���ł��B

�@����̏��a����I�y���A�u�R�W�v�B�������������̍D�݂Ƃ͈ꐡ�َ��̌����B�܂��A����\�������Ȃ�O�ɏo�Ă���B�S���������t�B���ꂪ���y�̗������肭��������悢�̂ł����A�c�O�Ȃ���A���y�̃t�H������������Ɍ������Ă���B���ꂪ���}���h�̃I�y���ł���A���ăt�H�������Ċ���������\������̂͂��肾�Ǝv���܂����ǁA�u�R�W�v�ł�����B�ǂ��Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B�܂��A�S�̓I�ɐ����d�������B����܂��D�݂̖��ł��傤���A�����������邢���ʼn̂�ꂽ�����A���̋Ȃ̎����R�R�I�����O�ʂɏo���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���āA�ʉ̎�ł����A�Ή��K�b�̃t�B�I���f�B���[�W�B��肾�Ǝv���܂��B�\���̒��肪�[���āA��������B�����A�t�B�I���f�B���[�W�Ƃ��Ă͈ꐡ�d�����������܂��B�Ⴆ�Α�̃����h�u�����Ă��������A���������Ȃ��v�́A�ꉹ�ꉹ��邪���ɂ��Ȃ����J�ȉ̂ŁA�ƂĂ��������������ė��h�Ȃ��ǁA���̕��d���Ȃ��ăX�s�[�h���������Ȃ��Ă��܂��B�������c�O�ł����B���������d���ċ�������v�����������̕��Ȃ̂ł��傤�ˁB����ŁA�d���ł̃o�����X�̂Ƃ���͂��Ȃ�I�݂ł��B����̎��͎҂Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B

�@�h���x�b���̉F�Öؖ������B�����̓��]�\�v���m�I�ŐΉ��ƑΏƓI�ł����A�͗ʂ̍��͂͂�����o���Ƃ����Ƃ���B�Ή��̐������Ȃ艐���ۂ��̂ŁA�F�Ö��ቹ�œ����悤�ȉ����ۂ����o��ƃo�����X�I�ɂ��ǂ��Ǝv���̂ł����A�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ����������ł��B��̃A���A�u���͉������l�v�Ȃǂ́A�����Ɩ��邭�����ė~�����ł����A�d�����Ƃ���ǂ���śƂ�Ȃ���������܂����B

�@���˂��Ȃ��̃f�X�s�[�i�B�f�X�s�[�i�炵���f�X�s�[�i�Ō��\�B�������̕��A���ӂ����̉̂����≉�����͂����ƌ������������ǂ��B��҂ɉ���������A���ؐl�ɉ��������̐��F�͂����Ƃ����ƓO�ꂵ�Ȃ���Ζ����o�܂���B�A���A���d�����ǂ����������Ɏc�O�ł��B

�@�H���ėz�̃t�F�����h�B���[�c�@���g�̃e�m�[���Ƃ��Ă͈ꐡ�d�����������܂����B�����Ĕނ͊���\����\�ɏo���߂��ăt�H���������Ƃ�����B�t�F�����h�̃X�^�C���Ƃ��Ă͂ǂ��Ȃ̂��ȁH�A�Ǝv���܂����B

�@�c���m�M�̃O���G�����B�悩�����Ǝv���܂��B�o���g���Ƃ��Ă͐������߂ŁA�t�F�����h�̐��ɋ߂������ł��B�H���E�c���͐��������Ǝ��Ă���̂��A�d�����Y��ɋ����܂��B�������f�G�ł����B

�@�kࠂ̃h���E�A���t�H���]�B�悩�����ł��B������ꂽ�Ƃ���ɉ̂��Ă��銴���ŁA�F�X�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A���ꂪ�悢�B���ɏd�����Ȃ��A��������Ƃ��Ă��āA�d���ł���������Ɩ������ʂ����Ă��܂����B�C�ɓ���܂����B

�@�}���R�E�K���f�B�[�j�̕���͍����Ƀh���E�A���t�H���]�̕�����u���A�w�ʂ����I�G�ɂ��āA�h���E�A���t�H���]�̓N�w�ҕ��������B����͐F�X�ȏ�������o�����ꂵ�Ȃ���ω������Ă����Ƃ������́B�S�̂Ƃ��Ă͊ȑf�ł����A��肭����Ă���ȂƂ�����ہB���܂��܂Ƃ������Z�\�����A�n�b�Ƃ�����Ƃ��낪���ӏ��������Ėʔ�������܂����B

�@�叟�G��w���̃I�[�P�X�g���͂悭���K���Ă���悤�ŁA�ׂ����~�X�͂���������̂ł����A�S�̂Ƃ��ė���ŗǂ������Ǝv���܂��B�����A�叟�̉��y���́A���̎�̉̂��₷���ɔz�������������������āA�S�̂Ƃ��Ă̗���Ɋւ��ẮA�����Ǝw���҂̎咣��O�ɏo���Ă��ǂ������̂��ȁA�Ƃ����C�͂��܂����B

�@ ���a����I�y���̓\���X�g�͑��Ɛ��A������I�[�P�X�g���͍݊w�����w�@���A����������̃}�l�[�W�����g������Ă���w���Ƃ����X�^�C���ł���Ă��Ă��܂����A�����Ō��\���̍�������������Ă���܂��B���y�S�̂Ƃ��āA���̍D�݂́u�R�W�v�Ƃ͈���Ă����̂ł����A���̎��̍����͍�������P����Ă����̂��ȁA�Ǝv���܂��B

�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N10��9

��

���ꗿ�FB�� 6000�~ 2F 3�� 32��

��ÁF�����I�y���v���f���[�X�������

�����I�y���E�v���f���[�X��98��������

�v�����[�O�t�S3���A�����t����i�t�����X��j�㉉

�}�X�l��ȁu�O���[���f�B�X�v�iGrisélidis)

��{�F�A���}���E�V�����F�X�g��/�E�W�F�[�k�E������

���{����

���@�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

| �w�� | �F | �э�@�� |

|

| �I�[�P�X�g�� | �F | �����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c | |

| ���� | �F | �����I�y���E�v���f���[�X�����c | |

| �����w�� | �F | �����@�����Y���q�� | |

| �o���G | �F | �o���G�c�|�p�� | |

| ���o | �F | ��c�@���ߎq | |

| ���p�@ | �F�@ | �y���@�Ώ� | |

| �ߏց@ | �F�@ | �����@���q | |

| �Ɩ� | �F | �����@��T | |

| ����ē� | �F | ���@���s | |

| �v���f���[�T�[ | �F | �|���@�j�q |

�o�@��

| �O���Z���f�B�X | �F | �e�n�@���� |

| ��� | �F | �H�R�@�W�� |

| ���� | �F | �k��@�C�F |

| �t�B�A�~�[�i | �F | �H�R�@�O�q |

| �A���� | �F | �㌴�@���q |

| �x���g���[�h | �F | �C���@�^���b |

| �C���@�� | �F | �a�c�@�Ђł� |

| �S���h�{�[ | �F | ����@�͐l |

| ���C�X | �F | ����@���� |

���@�z

���ƎׁA�^�ʖڂƏ�-�����I�y���E�v���f���[�X��98���������u�O���[���f�B�X�v��

�@�u�O���[���f�B�X�v�ƌ����ĉ��ƂȂ��v���o�����̂́A�C�^���A�̃o���b�N�I�y���B�C�^���A�ł͂������u�O���[���_�v�ɂȂ��ł����ǁA���B���@���f�B��X�J�����b�e�B�������̃I�y������Ȃ��Ă���悤�ł����A�u���O���]����h���̂��߂Ɂv�Ƃ����C�^���A�ÓT�̋Ȃ́A�{�m���`�[�j�̓����̃I�y���̃A���A�Ƃ��ėL���ł��B�ł�����A�}�X�l�̃I�y���ƒm���Ĉꐡ�����Ă����܂��B

�@�Ƃ͌������̂́A�}�X�l�͋ߑ�̍�ȉƂƂ��Ă͒������I�y����ʎY���Ă���A���̐�39�B���̂������������������Ƃ�����̂́A�u�}�m���v�A�u�E�F���e���v�A�u�T���h���I���v�A�u�G���f�B�A�[�h�v��4��݂̂ŁA����́u�O���[���f�B�X�v��5��ڂł��B���{�ł͂قƂ�Ǐ㉉���Ȃ��̂Ŏd�����Ȃ��̂ł����A���̓}�X�l�̃I�y�����ĂȂ������܂苻�����Ȃ��āA�u�O���[���f�B�X�v�Ƃ�����i��m�����̂������I�y���E�v���f���[�X���㉉���A�i�E���X��������ł��B����ł�����㉉����邱�Ƃ�����̂��ǂ���������Ȃ���i�ł�����A����͍s�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃōs���Ă��܂����B

�@���Ȃ݂ɁA�O���[���f�B�X�̂��b�́A�v���������ȋ^�S�ɂ���čȂɎ�����^���A����ɑς��������Ȃ��K���ɂȂ�Ƃ����X�g�[���[�Ȃ̂ł����A����̃}�X�l�̑�{�ł́A�������v�w�����܂��ăO���[���f�B�X�Ɏ�����^����Ƃ����X�^�C���ɕς���Ă��܂��B�v�w�͂��݂����������Đ_�̌�S�ɏ]�����l�A����A�����͎��������v�w���͈����̂ŁA���̗ǂ��v�w�W���Ă�낤�Ƃ�����ވ��l�i�Ƃ��������j���l�ɂȂ��Ă���B����ŁA���l�ƈ��l�Ƃǂ��炪�ʔ������A�ƌ����A����͉��Ƃ����Ă����l�ł��B���o�̑��c���ߎq�������v�����悤�ŁA�O���[���f�B�X��v�̌�݂��̂��������A�����₻�̍Ȃ̃t�B�A�~�[�i���̂����̕������䂪���|�I�ɐ����������Ă��܂��B

�@�̂��̂��̖̂ʔ������o�Ă���̂������̉́B���̈�����k��C�F���̂��܂������A�ō��Ɍ����Ă���܂����B�o��̃A���A�ŕ���̕��͋C�������̐��E�Ɉ������k��ł������A�����͑�B�q�������̃o���G�ƈꏏ�ɗx���Č����邭����́A�k��̊i�D�ǂ����悭�������̂ł������A�ȁE�t�B�A�~�[�i�Ƃ̒s�b���̃V�[������ϊy���߂���̂ɂȂ��Ă��܂����B���̃t�B�A�~�[�i���������H�R�O�q����������Ƃ����̂łƂĂ��ǂ������ł��B�Ƃɂ��������₻�̍Ȃ��o�ꂷ��ƁA���䂪��R�쌀�I�ɂȂ�ʔ����Ȃ�B���̏�A�����n�̕��̕����̂��������肵�Ă���̂ŁA���Ƃ��炻���v���̂�������܂���B

�@�ł́A����n�̉̂͂ǂ����������ƌ����A�����\���グ��s���Ɨ��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���ł��B������t�B�A�~�[�i�̑����ۂ��̂ɑ��Đ��I�ȕ��͋C�̂���^�ʖڂȋȂȂ̂ł����A���I�ɐL�т���Ȃ����������܂��B�O���[���f�B�X���̋e�n���ނ́A���͋C�͔��Ɍh�i�Ȗ��̕\����o���đf�G�Ȃ�ł����ǁA�̂͂������Y��ɉ̂���̂ł͂Ȃ����ȁA�Ƃ����C�����܂����B�Ƃ������A�I�y���A���A�I�ȉ̂����ŗ��Ă���̂ł����A�����Ɛ��̓I�ȉ̂����ł��悢�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�ܘ_�A�y�����w���������Ȃ��Ă���̂�������Ȃ����A���̓I�ȕ\������߂Ėʔ����Ȃ邩�ǂ����͕�����Ȃ��̂ŁA���Ƃ������Ȃ��̂ł����B

�@����ȊO�̕��X���A�\���������ƌ�����A���Ƃ������Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B��ݖ��̉H�R�W���B���ӏ������y����肭�����ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹���镔��������܂������A�A�������̏㌴���q�́A�y����X�������ŕ\�����悤�Ƃ��Ă���̂ł����A�Ƃ���ǂ���A���̎�X�������r��Ă��܂��܂��B�C���^���b�̎����́A�ŏ���ۓI�ȃV�����\�����̂��̂ł����A�����r���œ��肪������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�˘f���Ă���l�q���f���܂����B�܂��A�C���ɂ��Đ\���グ��A���V�^�e�B�[���H�I�ȂƂ���ł̐������������܂��B�����Ƒ傫�����ʼn̂�Ȃ��ƁA���������Ă���̂�������Ȃ��B

����ł��A�S�̂Ƃ��Ă͏\���y���߂܂����B�����ɍs���Ă悩�����Ǝv���܂��B�����v�Ȃ��悭�̂��Ă������A����ȊO�̕�����͂��������ǁA���{�����̋ȂŁA�������\�����ɂ����Ƃ�����l����A�\���撣���Ă����̂ł��傤�B���c���ߎq�̕���͊ȑf�Ȃ�����v���v���m�ɂ��āA�X�g�[���[����₷�������ł���悤�ɂ��Ă����Ǝv���܂��B�q�������̃o���G�����������̂��D��ۂł��B

�u�O���[���f�B�X�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N10��16��

���ꗿ�FA��2000�~�@����42��

2016�������y��w��w�@�I�y������

��ÁF�������y��w

�I�y��2���@�����t������i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�h���E�W�����@���j�v�iDon

Giovanni)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�������y��w�u��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �H�R�@�a�c |

|

| �nj��y | �F | �������y��w�I�[�P�X�g�� | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | �c���@�����@ | |

| ���@�� | �F | �������y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | |

| ���@�u | �F | ��@�r�N | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �R���@�� | |

| �U�@�t | �F | �����@�L�� | |

| ����ē� | �F | ���R�@�O�B |

�o�@��

| �h���E�W�����@���j | �F | �����@�P�� |

| �R�m�� | �F | ���@���� |

| ���|���b�� | �F | �哇�@�Ðm |

| �h���i�E�A���i | �F | �����@�珻 |

| �h���E�I�b�^�[���B�I | �F | �g�c�@�A |

| �h���i�E�G�����B�[�� | �F | ���c�@��z |

| �}�[�b�g | �F | ���R�@�W�� |

| �c�F�����[�i | �F | �O�Y�@�� |

���@�z

�ꐡ�ދ�-2016�������y��w��w�@�I�y���u�h���E�W�����@���j�v��

�@�������y��w��w�@���O���w�@�I�y���Ƃ��āu�h���E�W�����@���j�v�����グ���̂�2012�N�̂��ƁB���̎��̉��t�́A�����ȂƂ���]�芴�S�ł�����̂ł͂���܂���ł����B���ꂩ��4�N�A�オ�ς���ċv���Ԃ�́u�h���E�W�����@���j�v�ł����A4�N�O���͂����Ƃ܂��ȉ��t�������Ǝv���܂��B�ƌ������A���N�����Ă���u�������y��w��w�@�I�y���v�Ƃ��Ă͕W���I�ȏo���Ɛ\���グ�Ă�낵���Ǝv���܂��B��w�@���i����3�l�o��j�́A�������ۑ�͑�R����킯�ł����A�ǂ��Ƃ������������܂������A������w�@�����������ڂɉ�鏕���w�����ǂ���������������Ǝv���܂��B����Ȗ�ŁA�y���߂������ł͂������̂ł����A�ł��A�S�̂Ƃ��Ĉꐡ�ދ��ȉ��t�ł͂���܂����B

�@���̗��R�̈�͏H�R�a�c�̎w�������Ȃ���S�^�]�B�H�R�قǂ̑�w���҂ł������낤�Ǝv���ΐF�X�Ȃ��Ƃ��o����Ǝv���܂����A�ϋɓI�ɍU�߂Ȃ��Ƃ������A����̗���ɝ{�����Ȃ����t�ɏI�n���Ă����Ǝv���܂��B�x�e�����w���҂����̂悤�ɗD�����x���Ă����̂ł�����A�̂����͉̂��₷�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���y�Ƃ��Ăْ̋��������܂芴����ꂸ�A�����肪�������܂�鉉�t�ł͂Ȃ������Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B

�@�����h��̉��o�́A���䑕�u��2014�N�̂��̂��g���ȂǁA�ߋ��Ɠ����悤�ł������A���Z�ׂ͍����ς��Ă���A���N�̃����o�[�炵�����o���Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@���āA���N�̑�w�@���ł����A�܂��A�h���i�E�G�����B�[�����̂������c��z���Ȃ��Ȃ��悢�B�\�v���m�Ƃ������̓��]�\�v���m�I�Ȑ����ł����A���肵�������̐��œʉ��̂Ȃ��\��ł����B�o��̃A���A�͓��肪�ӂɂ���Ƃ��������ł��������ɈЌ��̂���G�����B�[���ɂȂ��đf�G�ł����B�\�����G�L�Z���g���b�N�ɂȂ炸�A����������Ӗ�������Ȃ��̌����ł�����̂ł����A���̓G�����B�[�����q�X�e���b�N�ȏ����Ƃ��ĕ\������������͍D���ł͂Ȃ��A���c���炢�̗�������������x�ǂ��Ǝv���܂��B�����ꐡ���肵�����Ă���̂�������܂���B���̌��ˍ����͓���Ƃ���ł��B

�@�[�����[�i���̂����O�Y�����ǂ������ł��B�����ȃX�[�u���b�g���͂��d�߂̐����Ǝv���܂����A���̔Z�x�����ň��芴������܂��B�ꖋ�ƓƂł͈ꖋ�̕������ǂ������B�u�ł��Ă�A�}�[�b�g�v�̓R�P�e�B�b�V���Ȗ��͂��o�����Ƃɐ������Ă��܂������A�h���E�W�����@���j�Ƃ̗U�f�̓�d�������͋C������܂����B����A�́u�̉́v�͈ꐡ�ْ����Ă����̂��A�ŏ���C���������ɂȂ��Ă��܂��A�u�o�J�ȃ}�[�b�g���Ԃ߂�o���[�v�I�ȂƂ��낪����Ă��܂����̂����Ǝc�O���ȁB

�@�h���i�E�A���i���̓����珻�͎O�l�̒��ł͈�Ԑ����͂̂Ȃ��̏��ł����B�����g���ꐡ���邷���ăh���i�E�A���i�ɂ͎�����Ȃ������ł��B�A���T���u���ł͂��������ڂ��ʂ����Ă���悤�ł������A�A���A�͍���p�b�Ƃ��Ȃ������B����ł���Ԃ̒��������ł���A��̃����h�͒��J�ȉ̂��ł悩�����Ǝv���܂��B

���̑�w�@���������x���鏕���j���w�ł����A�h���E�I�b�^�[���B�I���̋g�c�A���悢�B����4�N�O�A�ނ̃h���E�I�b�^�[���B�I���Č������]�������̂ł����A���̌�̓w�͂��ǂ������̂�����͂��Ȃ�f���炵���I�b�^�[���B�I�B��́u���̑�Ȑl���Ԃ߂āv�͂���������蒮�����Ă��ꂽ�킯�ł����A����ȊO�̕����ł���肭�A���T���u�������[�h���銴���Ŗ��͓I�Ȑ������Ă���܂����B

�@��쌒��̋R�m�����ǂ��B����2012�N���ɂ̓��|���b�����̂��Ē������Ă��ꂽ�̂ł����A����͋R�m���B�܂��Ⴂ�l�̂������A�R�m���̏d��������肭�̂������ƌ��������͂Ȃ��Ȃ�����Ƃ���ł����A�̏����̂��̂́A���J�ŗ��h�Ȃ��́B�\���R�m���̖������ʂ����Ă����Ǝv���܂�

�@����ȊO�̃o���g���O���͐����ȂƂ���C�}�C�`�������������ł��B�����P��̃h���E�W�����@���j�B�d���ɂ�����\��̏o�����Ȃǂ͕K�����������͂Ȃ��̂ł����A�A���A���̂킹��ƃC�P�e�Ȃ������ł��B�ꌾ�Ő\���グ��ΐF�C�Ɍ������ł��B������A�Ⴆ�[�����[�i��U���u�U�f�̓�d���v�Ȃǂ́A���̃[�����[�i���h���E�W�����@���j�ɂ��߂��̂���������Ȃ��B�y���������Ȃ��Ă��܂�����A�����̂��Ă����ł��A�݂����Ȋ��������������ł����B�����ĉ̂��̂��͈̂����Ȃ��̂ŐF�C�����A�F�X�ȂƂ��낪�����Ɗy���߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�哇�Ðm�̃��|���b���Ə��R�W���̃}�[�b�g�̓h���E�W�����@���j��肳��ɖ��B��l�Ƃ�����̉������X��������Ă��銴�������܂��B�������̂��Ă���̂�������܂����̃G�l���M�[���������ŁA����Ă���悤�ɒ�������̂�������܂���B�A���A�͂܂������̂ł����A�d���ł����\�Ⴂ�����̂Ƃ��낪�����Ĕ@�����ȁA�Ƃ��������ł��B�ł��A�̂��Ă��邤���ɂ��̊Ԃɂ������Ă���B���Ǎ����Ă�����炢����A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA�ŏ�����҂�����ƍ����ė~�����Ǝv���܂��B

�@���̑��A�o���_�̉��t�̃^�C�~���O�ł���Ƃ��A�C�ɂȂ�Ƃ���͂��낢�날��܂����A�܂������ł��傤�B�Ƃɂ����A��w�@���̍˔\�������܂�������B�ޏ������������Ƃ��ǂ��܂Ő������Ă��邩���y���݂ł��B

�u�h���E�W�����@���j�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

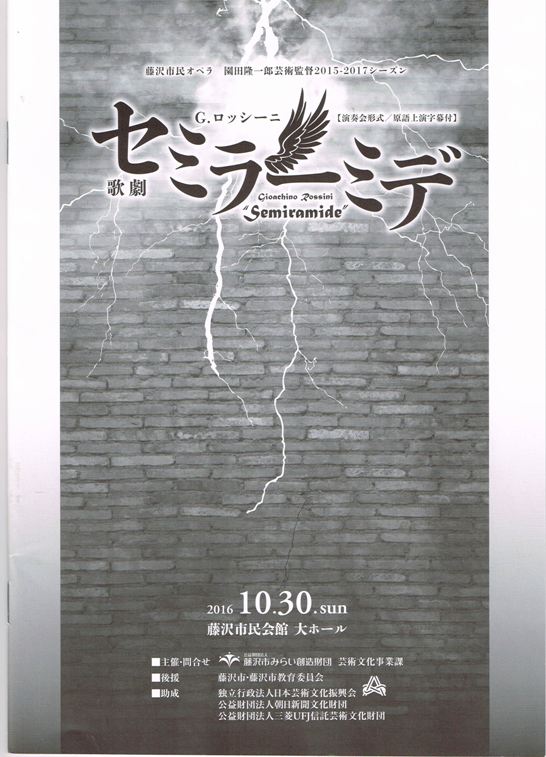

�ӏܓ��F2016�N10��30��

���ꗿ�FB��2�K5��10�ԁ@3000�~

��ÁF���v���c�@�l����s�݂炢�n�����c

����s���I�y�����c����Y�|�p�ē�2015-2017�V�[�Y��

�S2���A���{�ꎚ���t������i�C�^���A��j�㉉/���t��`��

���b�V�[�j��ȁu�Z�~���[�~�f�v �iSemiramide)

��{�F�K�G�^�[�m�E���b�V

���@����s����ّ�z�[��

| �w�@�� | �F | ���c�@����Y |  |

| �nj��y | �F | ����s�������y�c | |

| ���@�� | �F | ����s�����A�� | |

| �����w���@ | �F�@ | ���@�[��@ |

�o�@��

| �Z�~���[�~�f | �F | �����@�����q |

| �A���T�[�`�F | �F | �����@��q |

| �A�b�X�[�� | �F | �ȉ��@�G�a |

| �C�h���[�m | �F | �R�{�@�N�� |

| �A�[�[�} | �F | �ɓ��@�� |

| �I�[���G | �F | �ɓ��@�M�V |

| �~�g���[�l | �F | ����@�O�B |

| �j�[�m���̖S�� | �F | �f�j�X�E�r�V���j�� |

���@�z

����ς胍�b�V�[�j�͂ނ������|����s���I�y���u�Z�~���[�~�f�v���B

�@���̍�V�e�B�I�y���ƕ���ŁA���̓���s���I�y���͎s���I�y���̗����j�ƌ����Ă����킯�ł����A���͂���܂ł������Ȃ��A���߂Ă��ז����܂����B���̗��R�͂�������D���ȁu�Z�~���[�~�f�v���㉉���邩��ł��B���t��`���Ȃ�����{�����A�̂��̂́A�����Ɠ����̎��E�����ł�����A���҂͂��₪�����ɂ����܂�܂��B

�@���������z�Ƃ��Ďv���̂́A�����Ă悩�����ȁA�Ƃ������Ƃł��B

�@�s���I�y���̂悭����p�^�[���ŁA�\���X�g�ȊO�͂قƂ�ǎs���Ƃ����X�^�C���ł����A���̎s����������{�I�ɂ͂悭���K���Ă���B�I�[�P�X�g���͂��ꎩ�g�̎����Ă��鉹�͂������ɃA�}�`���A�ŁA�������ɂ����ɔ������Ƃ͌����܂��A�w���ɂ������肠���Ă��邵�A���Y������f���i�[�~�N�̊��o���������肵�Ă��āA�����ŗǂ������Ǝv���܂��B�܂Ƃ܂������h�ȉ��t�ł����B

�@�u�Z�~���[�~�f�v�͏��Ȃ������L���ŃR���T�[�g�s�[�X�ɂ����܂Ɏ��グ���܂����A���̏��Ȃ��J�b�R�����B�{�҂ւ̊��҂�グ�鉉�t�őf�G�ł����B�z�������傱�����Ȃ��̂��f���炵���ł��B�{�҂̉��t�����\�������肵���d���ȉ���ۂ��Ă���A���b�V�[�j�̌y�����Ǝ������肷��d�����Ƃ����悭�u�����h���ꂽ���t�������Ǝv���܂��B

�@�w���҂̉��c����Y�̉��y���߂��ɂ߂đÓ��Ȃ��̂ŁA�Z�~���[�~�f�Ƃ������b�V�[�j�Ō�̃C�^���A�ŏ����ꂽ�I�y���̖��킢�������Ԃ�\�����Ă����Ǝv���܂��B

�@�����̓I�[�P�X�g���Ɣ�r����ƃC�}�C�`���͂���܂����A����ł����h�ł��B���̃C�}�C�`���́A�l�����������Ƃɂ����̂ł��B�j�����킹��138�l�̍����B���͂͑債�����̂ł��B�������A�l�����������邹���ŁA�̗̂֊s���ڂ₯�܂��B���̔������炢�̐l���ŁA���̔��͂��o����A���N���ŗ��h�ȍ����ɂȂ�̂ɂȁA�Ƃ��������ꐡ�c�O�Ɏv���܂����B

�@�\���X�g�̓I�[�P�X�g���⍇���Ɣ�r����Ɨ��K������Ȃ��ȁA�Ƃ����̂������Ȉ�ہB���{�����ŁA�\���X�g���������߂ĕ�����y���������Ƃ����������������Ǝv���܂��B�ł�������A�y���������Ɠǂݍ���œo�ꂵ�Ăق��������Ƃ������Ƃł��B

�@�����Ԃ悩�����̂́A�Z�~���[�~�f�̉̂��L���ȃA���A�u�킵�������������v�������Ǝv���̂ł����A�����ň��������q�͍ō��̔����Ɖ��y�\�������܂����B����Ȃ���Brava�Ȃ̂ł����A���̋Ȃ̓\�v���m�̃R���T�[�g�s�[�X�Ƃ��Ă悭�̂��܂��B�����������Ɖ̂������Ƃ������āA���̌o�������������炱�����̉��t�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B

�@����ł������͎���̈ӎ������邩��������y����ǂݍ���œo�ꂵ�Ă���A�S�̓I�ɔj����̂Ȃ����h�ȉ̂������Ƃ͎v���̂ł����A�u�킵�������������v�ȊO�̕����͂��̋Ȃقǐ����ȕ\���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ł������A�����Ƃł���̂ł͂Ȃ����v�킹�镔���͂���܂����B

�@�ȉ��G�a�̃A�b�X�[�����ǂ������ł��B��ϖZ�������ŁA10���͓����t�B���̃}�X�J�[�j�u�C���X�v�ɂ��o�����Ă����Ǝv���܂����A���̍��Ԃ�D���Ă悭�y����ǂݍ���ł���l�q�ŁA�S�̂Ƃ��Ă͈�Ԏx���ł���̂������Ǝv���܂��B��`���̃Z�~���[�~�f�Ƃ̓�d����t�B�i�[���O�̍����̃A���A�Ȃǂ͓��ɗ��h�ŁA���{��̃o�X�̖��ɒp���Ȃ��f���炵���\���������Ǝv���܂��B

�@�e��w�͒ቹ���������ė��h�B�̂��ʂ͏��Ȃ��ł����A�ɓ��M�V�̃I�[���G���������肵���̂ł悩�����Ǝv���܂����A�j�[�m���̖S����̂����f�j�X�E�r�V���j���[�����ł̈�ۓI�ȕ\�����f�G�ł����B

�@����ŁA�A���T�[�`�F���̒�����q�B�����̓��b�V�[�j�̂��Ƃ�����ۂ͂���̂ł����A����͂�����Ƃ����Ⴎ����B�m���ɃA�W���_�����߂Ă��邱�Ƃ͂���̂ł����A���������������ǂ���ɗ͂����邹���Ȃ̂��A�̑S�̂Ƃ��Ă͂�������Ƃ܂Ƃ܂��Ă��Ȃ��̂ł��B���ɉ̂��Ă���Ƃ���Ƃ����łȂ��Ƃ���̒i�����傫�߂��āA���܂����ł����B����͕\���̖��Ƃ������͑����Z�I�I�Șb�Ȃ̂ŁA�J��Ԃ��̗��K�������d�v�Ȃ̂ł����A����Ȃ������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�R�{�N���̃C�h���[�m�����B�Ƃ��Ă͔\�V�C�ŁA�e�m�[���̋Z�I��������������OK�Ƃ������Ȃ̂ł����A�e�m�[���̋Z�I�������Ȃ��B�����Ă��鐺�͏\���y���ă��b�V�[�j�E�e�m�[���ɂ҂�����Ȃ̂ł����A������Z�I�ʂ��˂��B�A�N�[�g�����߂č������̂��̂͗��h�Ȃ��ǁA���̑O��̒ቹ���{���ɂӂɂ�ӂɂ�B����Ȓቹ����A�܊p�̍����̖��͂��������Ă��܂��܂��B

�@�Ƃɂ������b�V�[�j�͋Z�I�I�ɑ�ςŁA�S�̂��܂Ƃ܂�悤�ɉ̂��ɂ́A���Ȃ�̋Z�ʂƌo�����K�v�Ȃ̂ł��傤�B���ꂪ���Z�t���ł���A���Z�̌m�Â����Ȃ��特�y�ʂ����킹�čs���̂ł��傤���A����͉��t��`���ł�����\���X�g���m�̗��K���Ԃ����܂���Ȃ������Ǝv���܂����A�����{�����ŋȂɑ���C���[�W�̓��ꉻ�Ȃǂ��Ȃ��Ȃ��ł��Ă��Ȃ������̂��ȁA�Ƃ����C�����܂��B���ʂƂ��ă\���X�g�̙ɂ͎�̕s�����c��܂����B����ł����y��i�߂�I�[�P�X�g���Ǝw���͗ǂ��������A�Z�~���[�~�f�ƓG���̃A�b�X�[��������Ȃ�ɗǂ������̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͒������������������Ǝv���܂��B��D���ȁu�Z�~���[�~�f�v���{�������y���ނ��Ƃ��o���܂����B

�u�Z�~���[�~�f�v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

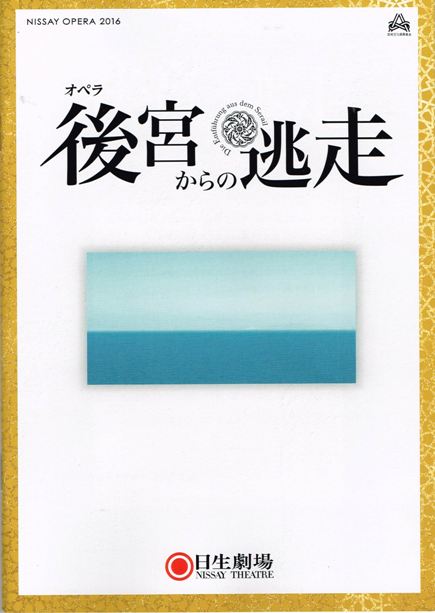

�ӏܓ��F2016�N11��13��

���ꗿ�FB�ȁ@2FH��43�ԁ@5000�~

��ÁF���v���c�@�l�j�b�Z�C�����U�����c

NISSAY OPERA 2016

�S3���A�䎌���{��A�̏����{�ꎚ���t������i�h�C�c��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu��{����̓���� �iDie Entfuhrung aus dem Serail)

��{�F���n���E�S�b�g���[�v�E�V���e�t�@�j�[

���@��������

| �w�@�� | �F | �쐣�����Y |  |

| �nj��y | �F | �ǔ����{�����y�c | |

| ���@�� | �F | C.���B���b�W�E�V���K�[�Y | |

| �����w���@ | �F�@ | �c���@�M���@ | |

| ���@�o | �F | �c�����@�N | |

| ���@�p | �F | ���q S�E�}�b�N�A�_���X | |

| �߁@���@ | �F�@ | �O�c�@���q�@ | |

| �Ɓ@�� | �F | ��c�@�S�� | |

| �h���}�g�D���O/�|��/���� | �F | ��R�@�R�� | |

| ����ē� | �F | �R�c�@�䂩 |

�o�@��

| ����Z���� | �F | ���ˁ@�J |

| �R���X�^���c�F | �F | �X�J�@�^�� |

| �x�������e | �F | ��@�y |

| �u�����h | �F | ��@��� |

| �y�h���b�� | �F | ��@�F�u |

| �I�X�~�� | �F | �u���@���F |

���@�z

���Z�Ɖ��y���|NISSAY OPERA 2016�u��{����̓����v��

�@�u��{����̗U���v�́A���[�c�@���g�̃I�y���Ƃ��Ă�5�ԖڂɗL���ȍ�i���Ƃ͎v���܂����A��v4��Ɣ�r����Ɩő��ɏ㉉����邱�Ƃ͂���܂���B����A�����́u�C�h���l�I�v���}�C�i�[�Ȉ����ɂȂ��Ă��邩������܂���B�����g�����߂Ă̒���ł͂���܂��A�O���������ƍl����Ƃ͂����肵�܂���B���ׂĂ݂��2007�N�ɓ��������̌���̌��������̂��B��̌o���̂悤�ł��B��������ł͔�r�I�ǂ����グ���鉉�ڂȂ̂ł����A�O��2004�N�ŁA12�N�Ԃ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɑO��̌��������͒����Ă���܂���B

�@���t�S�̂Ƃ��Ắu�e���̂Ƃ���͂��邯��ǂ��A�ǂ��܂Ƃ܂������ڂ��ׂ����t�v�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�w�������Ō��ݔ���o�����̐쐣�����Y�ł����A�ނ̉��y��肪���\���i�͂������Čy���B�ǔ������Ƃ����ƁA�d���ȃC���[�W�̋����I�[�P�X�g�����Ǝv���܂����A������܂�Ƃ����Ґ�����A��������Ƃ��Ă��Čy���ȉ��y�������o���Ă����Ǝv���܂��B���y�S�̂ւ̍v���x�́A�쐣����Ԃ�������������܂���B

�@���ƌ����Ă��ǂ������͉̂��o�B�u��{�v�́A��v���ł���u����Z�����v���䎌���Ŕo�D�������邱�ƂɂȂ��Ă���B��ʓI�Ɍ����I�y���̎�͉̎�ł����Ĕo�D�ł͂Ȃ��A���Z�̐�͖{�E�ɓG��Ȃ��l���قƂ�ǂł��B�����ō��킹�邽�߂ɉ��o�Ƃ��ǂ����邩�ƌ����A�u���y�D��v���B�ꖪ�ɔo�D����ɉ��Z��}��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�c�����N�̉��o�́A�̎肽���Ɍ��\�ׂ������Z��v�����āA�o�D�̉��Z�Ɖ̎�̉��Z��Z�����悤�Ƃ��Ă݂����B

�@����Z�������������͎̂��ˊJ�B����o�D�Ƃ��Ă̊������������ł����A�����̉��Z���s���ł����A�䎌�ɍ��߂�ꂽ����\���Ȃǂ��u�Ȃ�قǂȁv�Ǝv�킹����́B�c�����̓Z�����ɒj�Ƃ��Ă̊�����\�������邱�Ƃ����߂܂����B��i�ł́A�Z�����͓z��Ƃ��Ĕ����Ă����R���X�^���c�F�Ɉ�ڍ��ꂵ�Ď����̌�{�ɓ�����ł����A�R���X�^���c�F�͑S�R�����ɂȂт��Ȃ��B�Z�����͎����̕��������Ȃ��R���X�^���c�F�����Ƃ��������Ď���������ĖႨ���Ƃ��܂��B���ʂ̉��o���ƃZ�����͍����Ȑl�Ԃł��̂ŁA�����͂��邯�ǁA����ȏ�̂��Ƃ͂��Ȃ��̂ł����A�c�����̉��o�ł́A�Z�����̓R���X�^���c�F���P����ł��B������C�v�͂��܂��A�P�킸�ɂ͂����Ȃ��̂��{���̒j�̊���ł����āA������K���ɗ����ŗ}���Ă���A�Ƃ������Ƃ�������d�|���ɂȂ��Ă���B

�@����ɑ��āA�P����R���X�^���c�F�̕����R���Č�����B�����ɉ����I�ٔ������Y�܂�Ă���B�������̎�w�̑䎌�́A���ˊJ�̑䎌�Ƃ͂��Ȃ背�x���̈Ⴄ���̂ł͂���܂����A���x�����K��ςݏd�ˁA�����āA�����i�{�ԁj�Ƃ��Ă����̑g�Ƃ��ĎO�x�ځA�Ƃ������Ƃ������Ă��A���Ȃ肱�Ȃ�Ă��Ă���A�c�����̖ژ_���ł���u�̎�Ɣo�D�Ƃ̗Z���v�͂��Ȃ��肭�s���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@������p�́A���q S�E�}�b�N�A�_���X�̂��̂ł����A�z���]���g�ɍ����̊G�Ƃ��̍X�ɐ�ɊC��������悤�ɂ��āA�啑��͕ǂƂȂ�p�l���Ɩ���A����ɔ��̈֎q�ƃe�[�u����g�ݍ��킹�ē��������Ƃɂ���Č�{�̒���\�����܂��B�c�����N�́A�����̏���������Ȃ���A�̎肽���̓������R���g���[�����Ă���A�l�������������茩���Ă����Ǝv���܂��B

�@���āA�̐S�̉̂ł����A�܂��R���X�^���c�F���̂����X�J�^�����f���炵���B���[���b�p�Ŋ���Ă������Ƃ͒����Ă��܂������A�������̂͏��߂āB���ł��ˁB���ቹ���������肵�Ă��Ė��x������̂ɁA����ō����̃R�����g�D�[�����y���ł�������o��B����܂ł̓��{�l�\�v���m�ɂ͂��܂茩�����Ȃ��^�C�v�̃\�v���m�ł��B���ꂪ�܂������ł����B�܂��܂��e���̊����͂��܂������A�܂��A��Ԃ̒��������ł����̃A���A�u�ǂ�ȍ��₪�҂��Ă��悤�Ƃ��v�́A���̑O���A�Z�����ɑg�ݕ������悤�Ƃ���̂��R���ė����オ��A������Ԃ��Ȃ��̂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����������ŁA���肪����Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ͂������B����ł��A�t�ɑ�����]�T���Ȃ��Ă��Ō�͂�����Ƃ܂Ƃ߂��Ƃ����̂́A�͂�����؋��ł��B���������\�v���m���āA�����������Ȃ�܂����B

�@��؏y�̃x�������e�����h�ł��B�o��̃A���A�͕\��̐[���̂������̂ł����A���̎��̑������͂��̋Ȃ̌y�݂Ƒ��e��Ȃ������͂��܂������A��͏�X�B���[�c�@���g�E�e�m�[���Ƃ��ẮA���{���\������ł�������œ��R�Ƃ����Ƃ���͂���܂����A����ς莗�����Ă���Ǝv���܂��B���ɏd���ł̃o�����X�̂Ƃ������肢�B�f�G�ł����B

�@��F�u�̃y�h���b�����悢�B�L�����N�^�[�e�m�[���̖����ł����A���ɐc�������āA�ǂ��܂ōs���Ă��Z���n�`�̂悤�ȉ��₩�Ȑ��ŁA����̉̎�̒��ň��芴�i���o�[�����������Ǝv���܂��B�₩�ȃe�m�[���ł͂���܂��A���̂ǂ�����Ƃ������o�A�S�Ă��~�߂�L���b�`���[�̂悤�Ȗ�ڂ��ʂ����Ă���Ƃ���A�ƂĂ��f�G�������Ǝv���܂��B

�@�����āA�Y��Ă����Ȃ��̂̓I�X�~�����̎u�����F�B���̐l�̖��͂͌����ڂƐ��̃M���b�v�ł��B�Ó����l�^�ɂ���I�y���̎�́A���{�l�ł͔ނ��ŏ��ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�������A���ꂪ�ނ̋��݂ł�����܂��B����̉��o�����āA�I�X�~���Ɏu�����F���L���X�e�B���O����Ă������炱���l����ꂽ���o�ł�����B�����āA�����Ďv�����̂́A�ނ̖{���̓o���g���ȂȁA�Ƃ������ƁB�I�X�~���́A���Ȃ�Ⴂ��������̂ł����A���̋��������ɐ�����J���Ă����l�q�ł����B����ł����ɗǂ����Œ�������������B���̃J���^�[�r���͂�͂�ނ̓����ł���A���͓I�ł���܂��B

�@���̃`�[���̒��ň�Ԗ��Ȃ̂́A��ؗ�ނ̃u�����h�ł��B��ؗ�ނ́A���Z�͓c�����N�̌������w���ɉ������悤�ŁA���Ȃ�s�����Z�������āA�R�P�b�g�Ȗ��͂������āA�������C�M���X�����E�u�����h���������Ƃɐ������Ă��܂����B�������A���̓_���B���ʂ��s���ŁA�p���`�Ɍ�����̂ł��B�e�N�j�J���ɂ͂�������Ɖ̂��Ă���̂ł��傤���A�����̂ɗ͂��Ȃ��̂ŁA���̃����o�[�̒��ɓ���ƒ����ɖ��v���Ă��܂����A�Z�ʂ��������Ƃ��Ă������n�����t���Ȃ��̂ŁA�ʔ��݂Ɍ�����̂ł��B�d���ł����ʂ��s�����Ă���̂ŁA�ޏ��̖������\���ʂ����Ă���Ƃ͌�����ł����A�܂��ăA���A�́A�قƂ�ǖ��͂Ɍ������Z�̉s�������S�ɃX�|�C�����Ă���ƌ��킴��Ȃ��B

�@�ȏ�A��ؗ�ނ̃L���X�e�B���O�ɂ͓�������ƌ��킴��Ȃ��̂ł����A�S�̂Ƃ��Ă͉��Z�Ɛ��y�̃o�����X���ǂ��A�e���ł����Ɩ�������������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����������������Ƃ͎����ł����A�X�J�^���̖��͂�m�邱�Ƃ��ł��܂������A�S�̂Ƃ��Ă͑f�G�ȉ��t�������Ǝv���܂��B�`�[����Bravi�������グ�܂��傤�B

�u��{����̓����v�@�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

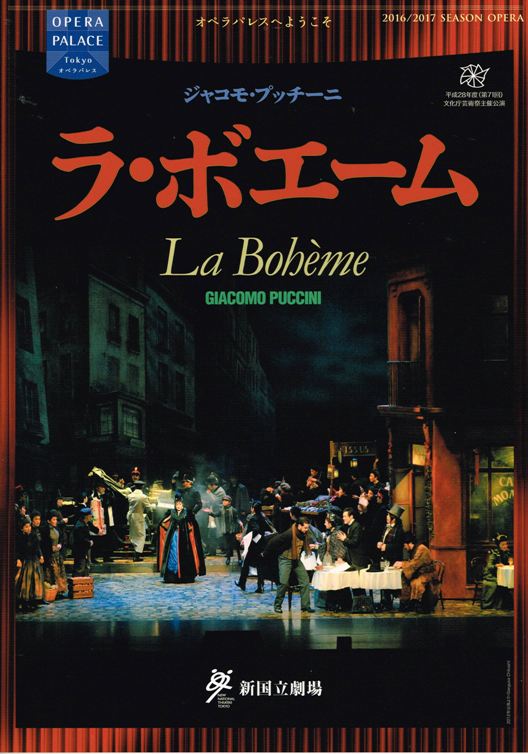

�ӏܓ��F2016�N11��20��

���ꗿ�FC�� 6804�~ 4F 2�� 43��

��ÁF�������|�p�Վ��s�ψ���/�V��������

����28�N�x�i��71��j�������|�p�Վ�Ì���

�V�����������

�S4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu���E�{�G�[���v�iLa Bohéme)

��{�F�W���[�b�y�E�W���R�[�U/���C�[�W�E�C���b�J

����F�A�����E�~�����W��

���@�V��������E�I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �p�I���E�A�����@�x�[�j |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | TOKYO FM���N�����c | |

| ���������w���@ | �F�@ | �ĉ��b�q�A���䗝�b�q�@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �����@�~ | |

| ���@�p | �F | �p�X�N�A�[���E�O���b�V | |

| �߁@�� | �F | �A���b�T���h���E�`�����}���[�M | |

| �Ɓ@�� | �F | �}���@�r�K | |

| ����ē� | �F | ��m�c��F |

�o�@��

| �~�~ | �F | �A�E�����A�E�t���[���A�� |

| ���h���t�H | �F | �W�������[�J�E�e�b���m�[���@ |

| �}���`�F�b�� | �F | �t�@�r�I�E�}���A�E�J�r�^�k�b�` |

| ���[�b�^ | �F | ���@�h�� |

| �V���i�[�� | �F | �X���@���� |

| �R�b���[�l | �F | ���ʁ@�_ |

| �x�m�A | �F | ����@�R�V |

| �A���`���h�� | �F | ���@��F |

| �p���s�j���[�� | �F | ���c�@�@�i |

���@�z

�̂킹��̂͌��\�ł���-�V��������u���E�{�G�[���v��

�@�u�{�G�[���v�Ƃ����I�y���̓X�g�[���[�̕�����₷���Ƃ͗����ɁA�a���̍\���Ƃ����̑g�ݗ��ĂƂ��͂��Ȃ��k���ɍ���Ă��āA�w���҂ɂƂ��ăR���g���[�����b��̂����i���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��Ŏw���҂��d�v�ł����A����̃A�����@�x�[�j�Ƃ����w���ҁA�����̉��y�ς�\�o��������̎�Ɋ��Y�����Ƃ��d�����Ă���l�Ȋ������������܂����B�I�y���w���҂�����́A�̎���悭�������邱�Ƃ͑�ł����A���܂�ɂ�����ɋC���߂���Ɖ��y�Ƃ��č�����������Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B

�@�ʂȌ�����������A�A�����@�x�[�j�A�����Ƃ��w��������̂ł��ˁB���������ł̓��^���_���h���|���Ă����Ղ�̂킹��B�������I���ŁA���͍D���ɂȂ�܂���B�ł����ʂƂ��ăh���}�͂��Z���ƂȂ�A�u�{�G�[���v�Ƃ����I�y���̂��ܒ��ՓI�v�f�����O�ʂɏo�Ă��āA���������L���ŋ��̍D���ȕ��ɂ͂��܂�Ȃ��̂��낤�ȁA�Ǝv���܂����B��l���ł́A���̎���ł��܂�낵�Ă���������܂����B���͂��̐���グ���������ۂ������Ă��܂��āA�S�R�悢�Ƃ͎v���܂���ł����B

�@����ŁA���̂悤�ɉ̂킹��w���ʼn̎�����R�ɂ�����ƁA�̎�̗͗ʂ������܂��B�܂��͂����邱�Ƃ��������莦�����̂́A���[�b�^���̐��h���B�u���[�b�^�̃����c�v�̂悤�ȋȂ����̃e���|�ʼn̂킳���ƌ��\�h���Ǝv���̂ł����A�����ǂ�����Ă��āA�����ɂ�������Ɛ�������Ă��đf���炵���̏��B�����������B��ԈႤ�ƁA���y������Ă��܂������Ȃ̂ł����A��������Ǝx���Ă��Č����Ɛ\���グ�邵������܂���B����ȊO�̃A���T���u���ŎQ�����镔�����ƂĂ��f�G�ŁA�����Ԃ̎��n�������Ǝv���܂��BBrava�ł��B

�@�܂��A���h���t�H���̃e�b���m�[���@�������B�����P�����������R�E�X�s���g�ŁA���h���t�H�ɒ��x�悢�����ł��B�V��������́u�{�G�[���v�Œ��������̂��郍�h���t�H���o�ꂵ���L���͂Ȃ��i�t�Ɍ����A���܂ł͍���̃��h���t�H�����肾������ہj�̂ŁA�悤�₭�K�C�҂��������ȁA�Ƃ��������ł��B�{���ɗ͂�����f�G�Ȑ��ł����A�V���̍˂��g���ĉ̂��Ă��銴���������A�K�ȑ������Ƃ��ɂȂ�Ɠ��{�l�̎�̕�����ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B

�@�ቹ�n�j���̎�͂��ꂼ��̖�������������ʂ����Ă��܂����B�}���`�F�b�����̃J�s�^�k�b�`�͖`���̐��ʂ��C�}�C�`�������Ƃ͎v���܂����A����ȊO�͏�X�ł�������ƕ�����x���Ă����Ǝv���܂����A�X������̃V���i�[���A���ʍ_�̃R�b���[�l���K�ȃA���T���u�����ɍv�����Ă��܂����B�u���E�{�G�[���v���y���݂̈�́A�j��4�l�̃A���T���u���̊|�������ł�����A�������ٖ��ɂ܂Ƃ܂�ƁA�ƂĂ���������������܂��B�C�����悭�����܂����B�܂��A�x�m�A�A�A���`���h���͑O��Ɉ�����������A���̃R���r�ŁA���ɂ�������Ɩ������ʂ����Ă��܂����B

�@��̃J���`�F�E���^���̏�A�����͂����Ȃ��猩���Ȃ��́BFM�������N�����c���A���݊��������Ă����Ǝv���܂��B

�@���͗v����Ƀ~�~�ł��B�A�E�����A�E�t���[���A���A�����Ĉ����͂Ȃ��̂ł����A�~�~�炵�����ƌ����Έꐡ�����͌����Ȃ������ł����B�܂��������A�����b�N�E�\�v���m���ƌ����ƂĂ�����Ȋ����ł͂Ȃ��A�����Ă肪���ňÂ��F�ʂ�����A���]�E�\�v���m�I�Ɛ\���グ�Ă��ǂ��B������A�u���̖��̓~�~�v���ƁA�����N���ɒ������Ă��܂��āA�Ⴂ�������o�Ă��Ȃ��̂ł��B�����͑����o��̂ł��傤���A������ƋC���ɂ܂���Ƃ����ɉ����������Ă��܂��āA���h���t�H�Ƃ̃I�N�^�[�u�E���j�]���Ȃǂ͋����������Ȃ��Ă��܂��B�����Ă��Ďc�O���������~�~�ł����B

�@�j���͑����ėǂ��A�����[�b�^�������Ԃ�撣���Ă��ėǂ������̂ł����A���ܒ��ՓI�w���ƔN�����~�~�̂����ŁA�S�̂Ƃ��Ă͍���̉��t���������������܂����B

�u���E�{�G�[���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||