�ڎ�

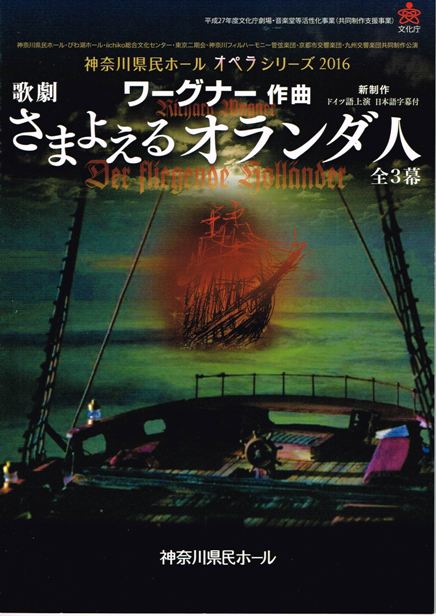

| �w���҂̏��� | 2016�N3��20���@ | �_�ސ쌧���z�[���I�y���V���[�Y2016�u���܂悦��I�����_�l�v���@ |

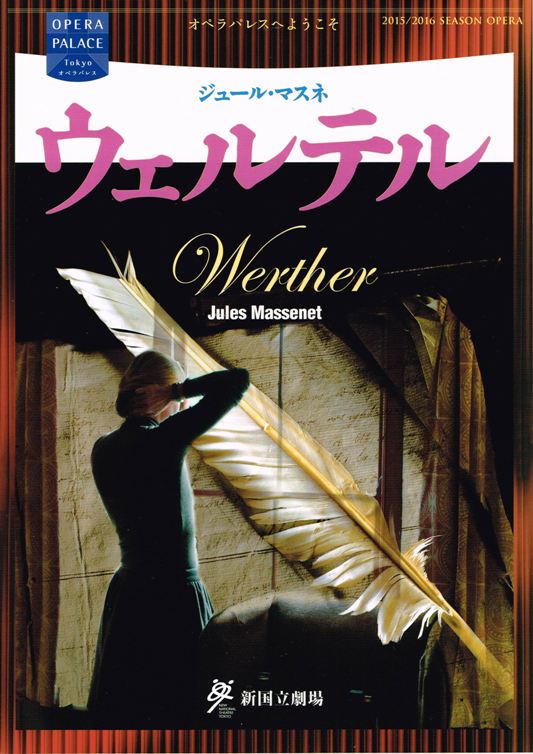

| ������Ȃ� | 2016�N4��9�� | �V��������u�E�F���e���v�� |

| �{��̕\���ɂ��Ďv���@ | 2016�N4��10���@ | �{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B�T���N�L�O�����u�֕P�v���@ |

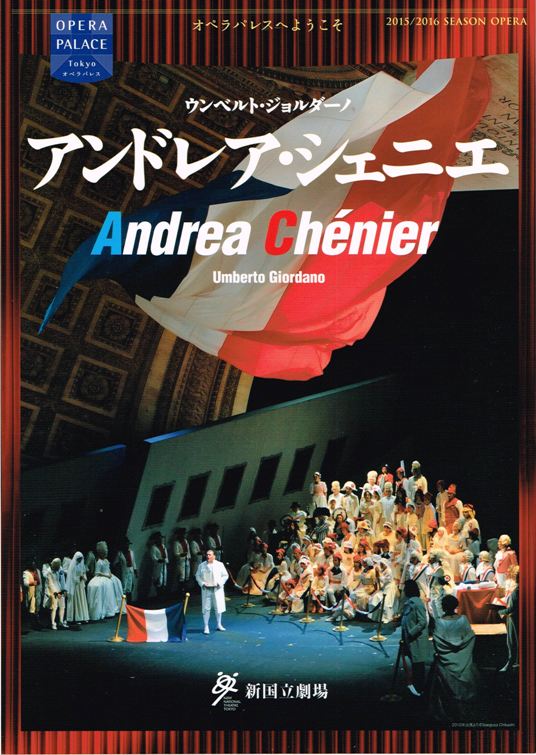

| �M�����y�A���ꂵ�����y | 2016�N4��17�� | �V��������u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�� |

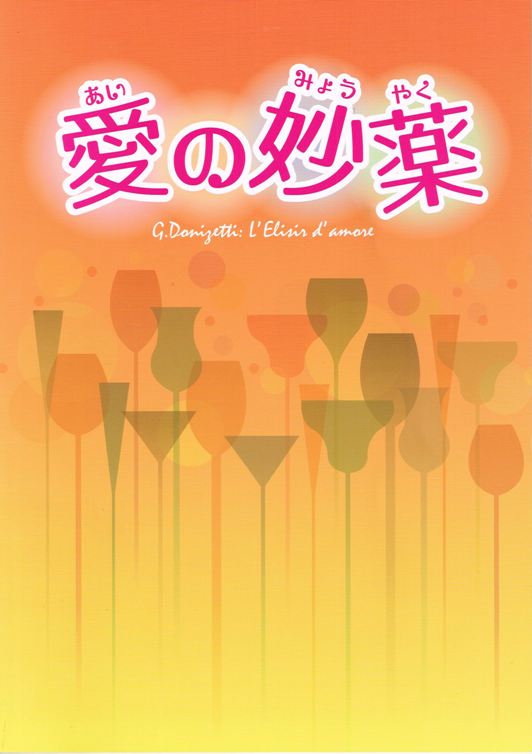

| �\���ԁ@ | 2016�N4��23���@ | �����̌��c�u���̖���v���@ |

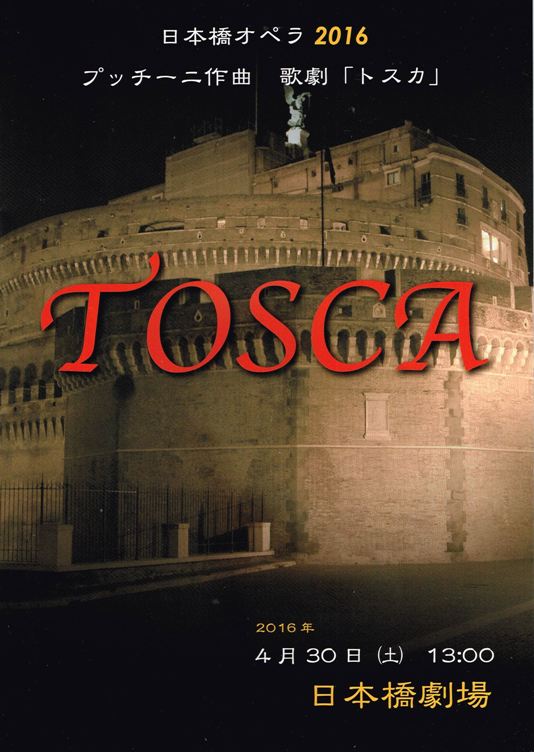

| �X�J���s�A�I | 2016�N4��30�� | ���{������u�g�X�J�v�� |

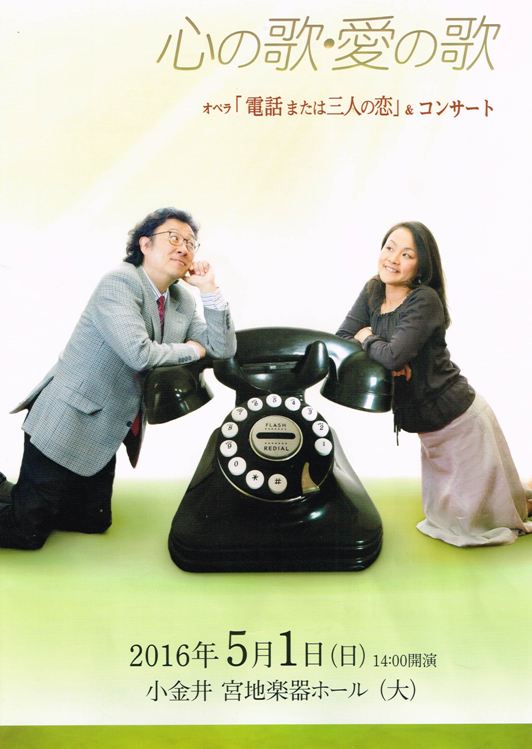

| 25�N������Ƃ������Ɓ@ | 2016�N5��1���@ | �S�̉́E���̉́@�I�y���u�d�b�܂��͎O�l�̗��v���R���T�[�g���@ |

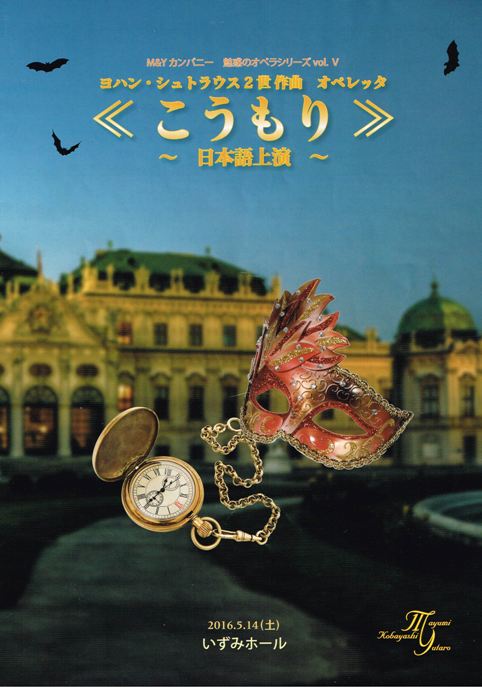

| ���y�I�ȕs���͂��邯��ǂ��@ | 2016�N5��14�� | M&Y�J���p�j�[�@���f�̃I�y���V���[�Yvol.5�u��������v�� |

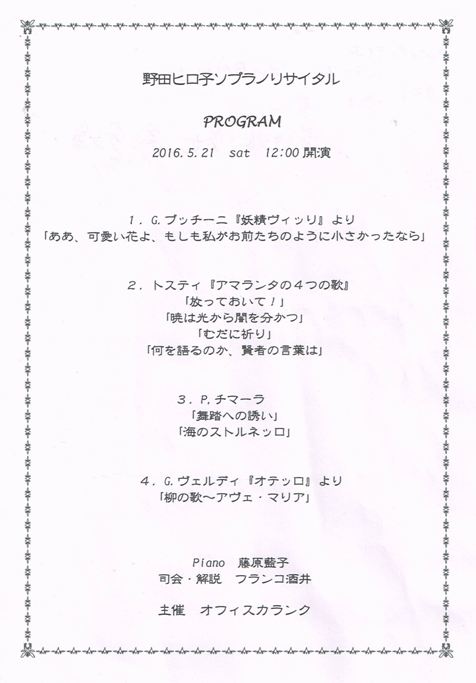

| �p���t���@ | 2016�N5��21�� | ��c�q���q�\�v���m���T�C�^���� |

| ���̔��͂Ǝ����@ | 2016�N5��29�� | BOK�I�y���J���p�j�[��2������u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v/�u�p���A�b�`�v�� |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2016�N3��20��

���ꗿ�F6000�~�@C��3F6��20��

����27�N�x���������ꉹ�y�������������Ɓi��������x�����Ɓj

��ÁF�_�ސ쌧���z�[���i���v���c�@�l���Ȃ���|�p�������c�j/���v���c�@�l�т�z�[��/iichiko���������Z���^�[�i���v���c�@�l�啪���|�p�����X�|�[�c�U�����c�j/���v���c�@�l���������/���v���c�@�l�_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c/���v���c�@�l���s�s�|�p�����U�����c/���v���c�@�l��B�����y�c

�S3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

���[�O�i�[��ȁu���܂悦��I�����_�l��iDER FLIEGENDE HOLLÄNDER)

��{�F���q�����g�E���[�O�i�[

���@�_�ސ쌧���z�[���@��z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���K�@���T |  |

| �nj��y | �F | �_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �������c/�V�������ꍇ���c/�����̌��c������ | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �~�q���G���E�n���y | |

| ���u�E�ߏ� | �F | �w�j���O�E�t�H���E�M�[���P | |

| �Ɓ@�� | �F | �V���@�Βj | |

| ���@���@ | �F�@ | ����@���_�i���v���c�@�l�т�z�[���j�@ | |

| ���o��@ | �F�@ | �ɍ��@�C��@ | |

| ����ē� | �F | �K��@�_�i |

�o�@��

| �I�����_�l | �F | �R�@�M |

| �_�[�����g | �F | �ȉ��@�G�a |

| �[���^ | �F | ���܁@�䂩 |

| �G���b�N | �F | ����@�h |

| �}���[ | �F | ���R�@�R�� |

| �ǎ� | �F | �����@�O���Y |

���@�z

�w���҂̏����|�_�ސ쌧���z�[���@�u���܂悦��I�����_�l�v��

�@���[�O�i�[�͂��܂蓾�ӂł͂Ȃ��̂ŁA�����ɍs���@��͏��Ȃ��̂ł����A����ł��u���܂悦��I�����_�l�v�͍����6��ڂɂȂ�܂��B����ŁA����6����g�[�^���Ō������A����́u�I�����_�l�v�����ɂƂ��Ă̓x�X�g�ɂȂ�܂��B�Ⴆ��N�̐V��������̔ю���Y�̉��t�͗ǂ������Ǝv���̂ł����A����ł�����̐_�ސ쌧���z�[���̉��t�ɂ͓G��Ȃ��Ǝv���B���̂��B����̉��t�́A�F�X�ȈӖ��ōr�X�����X�������O�������̂ł��ˁB���ꂪ���ɂƂ��Ă͐V�N�ł����B

�@�����������t��g�ݏグ���w���҂̏��K���T������̍ő�̗����҂������Ǝv���܂��B���K�̉��t�́A�ꌾ�Ő\���グ��Ε����ł����B�����n���̕t�����A�X�t�H���c�@���h�𑽗p�����\��̏o�������A���y�̍r�X�����������o���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�u���܂悦��I�����_�l�v�͍r�C���w�i�ɂ���܂��B���������̉��y���t���l�����Ă���킯������܂���B�����v���A�����ȉ��y�̕������̍�i�ɂ����Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ǝv���܂��B

�@�_�ސ�t�B���͕K�������m�[�~�X�Ƃ�����ł͂Ȃ������悤�ł����A��{�I�ɂ͉�����������ƕ����яオ��悤�ȍd�߂̉��t�ŏI�n���܂����B���ꂪ���ɖ��͓I�ȉ��F�����グ�Ă����Ǝv���܂��B��ϑf���炵�����t�������Ǝv���܂��B

�@���o���ǂ������ł��B�n���̉��o�Ƃ������ƂŁA�ǂ����A���[���b�p�̃I�y���n�E�X�̕���������^�������̂��Ǝv�����̂ł����A�ǂ����т�z�[���Ɛ_�ސ쌧���z�[���p�̃I���W�i���̂悤�ł��B���o�͐���ʎ��I�B�D�̍b������Ƃ����悭����p�^�[���őD���w�悪���Ɍ����Ă��܂��B�w��̐�ɂ͂����ƕ�������͂ނ悤�ɃX�N���[�������炳��A�����ɍ��g�̉�����C�̉f����A�H��D���߂Â��ė���l�q�̉f�����ʂ��Ƃ������̂ł��B

�@���̑D�̍b�͂��̂܂ܑ�̃_�[�����g�̉Ƃ̍L�ԂɂȂ�A���̎��͉f�����ǂ����̓c�ɂ̔[���̂悤�ɂȂ�܂��B�܂��A�[���^�ƃI�����_�l�Ƃ̓�d���ł́A������f�����肵�āA�X�N���[���ւ̉f�����e��ς��邱�ƂŁA�ꏊ�̕��͋C���o�����Ƃ��Ă��܂����B

�@�Ȃ��A���o�̊�{�R���Z�v�g�́u���[�O�i�[�̌������v�������悤�Ɏv���܂��B�ǎ�̈�l���A�`������ǂ̑O�ɓ|��Ă��܂��B���̒j�̓I�y�����I���܂ł����Ƃ��̈ʒu�ɂ���A�Ō�Ƀ[���_���g�𓊂���ƁA�@���ɂ����N�������̊����ŁA�����オ��̂ł��B�u�I�����_�l�v�́A���[�O�i�[�̑���o�������`�[�t�ɂȂ��Ă��邻���ł����A����̉��o�́A���̓|��Ă���ǎ肱�������[�O�i�[�ł���A�u���ɂ����Č������v�������̂ł��傤�B

�@�����v���ƁA���y�Ɖ��o�͔��ɖ��ڂȊW�ɂ���A���K�͂��̉��o���ӎ��������y�I�\�������Ă������Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ǝv���܂��B�����A���ꂪ�����肭�s�����B���ꂪ����̐����̃|�C���g�������ɈႢ����܂���B

�@�̎�w�ƍ������ǂ������ł��B�܂��A�����́A�V��������́u�I�����_�l�v�̍����Ɗ��������Ă��܂����B����̍����̃����o�[�́A�����͓����A�j���͓����̌��c�̃����o�[�����������̂ł����A������q�����̂��A�V�������ꍇ���c�ŁA�����w���́A�V�������ꍇ���c�̎O�V�m�j�����߂܂����B�����������ƂŁA�V��������́u���܂悦��I�����_�l�v�̍����Ǝ��������Ɏd�オ�����̂ł��傤�B�Ȃ��A�����̒��g�͗D�ꂽ���̂ŁA���{�̃I�y�������̐����̍�����[���������Ƃ���ł��B

�@�̎�w�A�撣���Ă��܂����B���͓��{�l�̎�ɂ̓��[�O�i�[�ɂ͍���Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A���̎��̕Ό��𐁂�����悤�ȉ��t�B

�@�I�����_�l�̐R�M�B�ǂ������ł��B�R�͂����Ə_�炩���̂�����������ł���Ƃ�����ۂ������Ă����̂ł����A�����̃I�����_�l�͈Â��A�d���\���ł����B���̈Ӗ��ŁA����������ȕ\���҂�������ł����A���ꂪ�I�����_�l�̋��܂��������\������̂ɒ��x�ǂ������A�Ƃ������Ƃ�������܂���B�u�I�����_�l�̃��m���[�O�v�Ŋ��S���A�[���_�Ƃ̓�d������������A�Ȃ��Ȃ����͓I�ȃI�����_�l�������Ǝv���܂��B

�@�ȉ��G�a�̃_�[�����g���G��B�_�[�����g�͂��̍�i�̒��ōő�̑��l�ł����A���̑����ۂ��̕\�������Ɍ����B�ȉ��ƌ����A�V��������́u�A���x�b���v�Ń��@���g�i�[���݂��̂������������������̂ł����A�������������ۂ�������点��ƁA�����ɂ͂܂�܂��BBravo�ł����B

�@���܂䂩�̃[���_�B�����A����̎�v�����o�[�̒��Ő��̗͂���ԂȂ��̂����܂��낤�Ǝv���܂��B����ŁA�ꐡ�|�����̌������̂Ƃ���͂������̂ł����A�I����Ă݂�Ȃ�̂Ȃ�́B��ϗ��h�ȃ[���_�ł����B�\��Ȃǂ͂��Ȃ肢���ς������ς��̂Ƃ���͂������Ǝv���܂����A���̃R���g���[���������Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��낪�������Ǝv���܂��B�ł��A���́u�[���_�̃o���[�h�v�̃}�b�h�ȕ\���́A�����e�Ղɏo������̂ł͂���܂���B�܂��A�d���ł��ْ����̂��������o�����Ƃɐ������Ă��܂����B�\���Ɋ����܂Ɛ\���グ�ėǂ��̏��ł����B

�@����h�̃G���b�N�́A����߂��m���ɂ���܂������A�ŋߎ��Ƃ��Ċ����鐺�̗���͍���͂Ȃ��A��ϗ��h�ȃG���b�N�B�x�e�����A���R�R���̃}���[���f�G�ȉ��t�ł����B�����O���Y�̑ǎ����X�����e�m�[�����ŗǂ������ł��B

�@�ȏ�A�I�[�P�X�g���̉��y�Ɖ��o�Ƃ��L�@�I�Ɍ��т��A�����ɁA�̎�w�⍇���̉̂���肭�Ƃ肱�A�������̂�������ł����B

�u���܂悦��I�����_�l�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N4��9��

���ꗿ�F7776�~�@C��4F2��39��

��ÁF�V��������

�S4���A�����t����i�t�����X��j�㉉

�}�X�l��ȁu�E�F���e����iWerther)

����F���n���E���H���t�K���O�E�Q�[�e

��{�F�G�h�D�A�[���E�v���[�^�|�[���E�~���G�^�W�����W���E�A���g�}��

���@�V��������@�I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �G�}�j���G���E�v���b�\�� |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �������� | �F | TOKYO FM���N�����c | |

| �����w�� | �F | �ĉ��@�b�q | |

| ���@�o | �F | �j�R���E�W���G�� | |

| ���@�p | �F | �G�}�j���G���E�t�@�[�u�� | |

| �߁@�� | �F | �J�e�C�A�E�f���t�� | |

| �Ɓ@�� | �F | ���B�j�`�I�E�P�� | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F�@ | ��@�G | |

| ���o���� | �F�@ | �X�e�t�@���E���b�V�� | |

| ����ē� | �F | ��m�c�@��F |

�o�@��

| �E�F���e�� | �F | �f�B�~�g���[�E�R���`���b�N |

| �V�������b�g | �F | �G���[�i�E�}�N�V���� |

| �A���x�[�� | �F | �A�h���A���E�G���[�g |

| �\�t�@�[ | �F | ����@���q |

| ��@�� | �F | �v�ۓc�@�^�� |

| �V���~�b�g | �F | ����@���� |

| �W���A�� | �F | �X���@���� |

| �u�����[���}�� | �F | ���c�@�@�i |

| �P�b�`�F�� | �F | ����@�Ȏq |

���@�z

������Ȃ��|�V��������u�E�F���e���v��

�@�������w��������40�N�O�A�u�Ⴋ�E�F���e���̔Y�݁v�͒��w���̕K�Ǐ��̂悤�ɂȂ��Ă��āA�����ǂݎn�߂��̂ł����A��l���ɑS�������ł��Ȃ��������Ƃ��o���Ă��܂��i�X�g�[���[�͊����ɖY��܂����j�B�����ăI�y�����悤�ɂȂ�A�}�X�l���u�Ⴋ�E�F���e���̔Y�݁v������ɂ����I�y�������������Ƃ͒m���Ă��܂������A�قƂ�ǒ����@��͂Ȃ��A�ŏ��Ɏ����ɐڂ����̂��A2002�N�̐V������������ł��B���̉��t�Ɋւ��ẮA�O������̂����T�b���@�e�B�[�j���ǂ������A�Ƃ������ƂȂ��̈�ۂ������o���Ă��܂����B���ꂩ��14�N�B���̍�i�ɉ����Ȃ��A14�N�Ԃ�Œ������ƂɂȂ�܂����B

�@���t�S�̂��Ă̗����Ȋ��z�́A�u���[�ށv�ł��ˁB��v�ȃA���A�͒m���Ă��܂����A�X�g�[���[���Y��Ă��܂������A��ȋȈȊO�̉��y���قƂ�Ǐ��߂Ē��������ŁA�����������荞�ނ̂���ρA�Ƃ��������������ł����A����ȏ�́u�悻�悻�����v�Ƃ��������Ƃ�������u���S�n�̈����v�����̉��y�Ɋ����܂����B����͗Ⴆ�A�X�g�[���[�̂������������I�[�P�X�g���[�V�����̂Ԍ����Ƃ��荇���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���ł��ˁB�Â��I�y���ƌ����Ă��܂�������Ȃ�ł��傤���A�E�F���e���̏��X�������}�X�l�̉��y�͏�ɓ������ɂ��������ƕ`���B�܂����������Ƃ��낪�����̑̎��ɍ���Ȃ������ł��B

�@�G�}�j���G���E�v���b�\���̉��t���͌��\�����n���������Ă��銴�������A�I�[�P�X�g�����ǂ��炵�Ĉ����Ȃ��̂�����ǂ��A�I�[�P�X�g�����痧������Ă��鉹����̓t�����X���y�I�ȟ��E���͗]�芴����邱�Ƃ��o���܂���ł����B�ǂ��炩�ƌ����A�����Ńp���t���Ƃ�����ۂł����B�u�E�F���e���v�̉��y�������������̂Ȃ̂��A�Ǝv���Ē����Η��h���Ǝv���܂����A�����Ƃ���ꂽ���y�̃A�v���[�`������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A���������Ȃ̂��낤�ȁA�Ƃ��v���܂��B

�@���o�̓V�b�N�B�j�R���E�W���G���Ƃ����I�y�����o�E�̑啨�̕���ł����A�G�}�j���G���E�t�@�[�u���̕�����p�A�J�e�B�A�E�f���t���̈ߏւƑ��ւ��ĂƂĂ��f�G�ȕ��䉉�o�ł����B�����������ʂ̓ǂݑւ������̃X�g���[�g�ȕ���ł����A���I�ɐ��m�G��I�ŁA�t�����X�̓c�ɂ̕��͋C���ǂ��o�Ă����Ǝv���܂��B��ꖋ�̓c�ɂ̉Ă̕��͋C�Ȃǂ͖{���ɂ҂�����͂܂��Ă��܂����B���������͊y���̎w���ʂ�6�l�����ł������A6�l�����ɂ������Ƃɂ�錩���ڂ̂悳�͊m���ɂ������悤�Ɏv���܂��B

�@�̎�w�Ɋւ��ẮA�f�R���{�l�̘e��w���܂��B�܂���������A�X������̃V���~�b�g�ƃW���A�����悢�B���̓�l�̖��邳���A�{���I�ɈÂ����̍�i�̈ꕞ�̐����܂ɂȂ��Ă���킯�ł����A�̂��f���ŃX�g���[�g�ȕ��A�����Ă��ċC�������ǂ��ł��B���̔���������i�ł͂Ȃ��Ƃ͂����A���̓�l�̂悤�ȉ̂͑厖�Ȃ̂��낤�ȁA�Ǝv��������B

�@������q�̃]�t�B�[���ǂ��B����������������K�v�ŁA����ł��Č����ڂ͉��Ƃ���������点��ƁA������q�͖{���ɛƂ�Ǝv���܂��B�f�G�ł����B�܂��A�v�ۓc�^���͖��̕��͋C���o���Ă��܂������A6�l�̎q�������́A���������͂����ʂ������đf�G�������Ǝv���܂��B

�@����̃E�F���e�����̂����f�B�~�g���[�E�R���`���b�N�A���̂悤�ȕ\�������߂��Ă��邱�Ƃ͕�����̂ł����A���̍D�݂ł͂���܂���B�E�F���e���͓��e���Â��̂ŁA���邢���̃e�m�[�����[������M�I�ɉ̂��ƈ�Ԗ��͓I�ɂȂ�Ƃ͎v���̂ł����A�R���`���b�N�͐��͖��邢�̂ł����A�[������Ȃ��B���ꂽ�̂����ŏ�M��\������̂ŁA���܂薣�͓I�ł͂���܂���B���ɑ�ꖋ�B�e���̑�����������邭�����ȉ̏�������̂ŁA�ΏƓI�ɑe�����ڗ����܂��B��ԗL���ȁu�I�V�A���̉́v�Ȃǂ͏�M��\�ɏo���߂��Ȃ��̂ŗǂ��̂ł����A�O���̓C�}�C�`�������Ǝv���܂��B

�@�V�������b�g�̃G���[�i�E�}�N�V�����͂܂��܂��ǂ������Ǝv���܂��B�V�������b�g�͊��Ɨ}���������ŁA��߂����M���̂��̂͑�O������ł�����̂��₷���A�Ƃ������Ƃ͂���̂ł��傤���A�ŏ��̏����Ȑ���オ��ƁA��O���́u�莆�̏�v�̉̂����̑Δ�Ō��čs���ƁA���ɐ���グ�Č������ȂƂ�����ۂł��B

�@�A�h���A���E�G���[�g�̃A���x�[�����ǂ��B��O���̃V�������b�g�ɃE�F���e���ɑ��ăs�X�g����n���悤�Ɍ�����ʂȂǂ͌�����������܂����B

�@�ȏ�ׂ������čs���Ƃ�����������R����̂ł����A�ǂ��������������߂����������Ȃ��̂́A��͂茴�삪�D������Ȃ��̂ƁA�}�X�l�̉��y�̍���������s���Ɨ��Ȃ��Ƃ����̂��e�����Ă���̂ł��傤�B������x�����A���������ς��̂ł��傤���H

�u�E�F���e���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N4��10��

���ꗿ�FB��1F�@33��51�ԁ@5000�~

��ÁF�{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B

���ÁF���v���c�@�l�{�������U�����c�@�{���̐X�|�p����

�{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B5���N�L�O����

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa

Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�{���̐X�|�p����ǂ�[�ރz�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �ēc�@�^�� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F�@ | �G���f�E�I�y���nj��y�c�@ | |

| ���@���@ | �F�@ | �G�A�t���g�����c | |

| �����w���@ | �F�@ | �����@�����j | |

| �o���G�@ | �F�@ | �n�ӈ�q�o���G�X�^�W�I�@ | |

| ���@�o | �F | ���V�@�T�� | |

| ������p�@ | �F | �ԓc�@�K�� | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �G�t�E�W�[�E�W�[������� | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �O�ց@�O�Y�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ���V�@�T |

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | �e�B�c�B�A�[�i�E�h�D�J�[�e�B |

| �A���t���[�h | �F�@ | �����@�� |

| �W�F������ | �F�@ | �܍]�@���� |

| �t���[�� | �F�@ | �����@�t�� |

| �A���j�[�i | �F�@ | ���@�b�� |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | �V���@�ꗹ |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | �ʕ{�@�^�� |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �f�B�E�s�G�g���E�p�I���E�A���h���A |

| �O�������B����t | �F�@ | ��c���@��O |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �e�r�@�嗃�@ |

| �g�ҁ@ | �F�@ | ���V�@���@ |

| ���g�@ | �F�@ | �R�@�O���@ |

�{��̕\���ɂ��Ďv��-�{���V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�\�T�G�e�B5���N�L�O�����u�֕P�v��

�@�W�F�������͓{���Ă����ł��ˁB����͂�����������Ȃ��B�����̍ň��̑��q���A���w�ɒD���Ă��܂����킯�ł�����B�̎������čs������͖ܘ_���炩�Ȃ̂ł����A�W�F�������͓c�ɂ̐a�m�Ƃ��������ŁA�{��͓��ɔ�߂ă��B�I���b�^�ɕ�����邱�Ƃ����߂�A�Ƃ����̂��悭���鉉�o���Ǝv���܂��B�ł�����̉��o�͈���Ă��܂����B�W�F�����������B�I���b�^�ɑ��Ă��͂�����{��������B�ӂ��ށA����͎��ɂƂ��Ă͈ꐡ�V�N�ł����B�����A���ꂪ�ǂ����A�ƌ�����ƁA���܂�^���ł��܂���B

�@���́u�֕P�v�̈�Ԃ̒����ǂ���́A��̃��B�I���b�^�ƃW�F�������̓�d�����Ǝv���Ă���̂ł����A�����̓W�F���������{���\�ɏo�������A���ɔ�߂Ȃ���A���B�I���b�^�̋C�������������̓�d������肭�܂Ƃ܂�Ǝv���܂��B�����̉��t�́A�W�F�������͏���ɓ{���Ă��āA���B�I���b�^�͂��남��Ƃ��āA����ł��ăW�F�������̓{��ƈ�����Ƃ���Ɍĉ����Ă���悤�Ɍ����āA�����͂��Ȋ��������Ď��͂ǂ��ɂ��C�ɓ���Ȃ��B�W�F�������́A���B�I���b�^�̂��Ƃ𗝉����Ȃ�����A����ł����w�𑧎q�ɛW�点��킯�ɂ͂����Ȃ��A�Ƃ������͋C���o���Ăق����Ǝv���܂����B

�@�܍]�����͗Ⴆ�ΐ���̃X�J���s�A�ł������v�����̂ł����A�o���g���̓G���炵���ɕ\������̂����ȕ��ł��B�m���ɃW�F�������͓G���ł͂���܂����A��łł����Ă������ŏ펯�l�̓c�ɂ̐a�m�ł���Ƃ����̂����̃C���[�W�ł��B���ꂪ����Ă���ƌ�����Ƃǂ����悤���Ȃ��̂ł����A�{���̕\���͎��I�ɂ͍�����Ǝv���܂����B

�@������B�I���b�^�ɖ�肪�����������Ƃ����ݍ���Ȃ��ő�̌����ł��傤�B�e�B�c�B�A�[�i�E�h�D�J�[�e�B�A���Ă̓C�^���A�ł��炵�����������ł����A���Ȃ��Ƃ�����̉��t�͑S�����S�ł��܂���ł����B�ؗ͂������Ă���̂ł��傤���A�F�X�ȂƂ���ł̃R���g���[�����Â��ł��B�t���[�W���O���������Ⴍ���Ă��܂����A�����͐L�тȂ��B�s�A�m�̕\��������̂Ƃ��낪�����B�m���ɁA��肭�Ƃ�Ɖߋ��̉h����������Ƃ��낪����͔̂ے肵�܂��A�S�̓I�Ɍ����A���A�ޏ��ɉ̂킹�Ȃ�������Ȃ����R�����ɂ͕�����܂���ł����B�u�����A���͔ނ̐l���v�͂��Ȃ�{���{���ł������A�̓�d�����o���g���Ɗ��ݍ��킸�A�O���́u����Ȃ�A�߂����������X�v���������Ⴍ���Ă������A�u�b���𗣂�āv�̓�d��������ł����B���āA�g�c�G�a�̓z���r�b�c�̉��t���u�Ђъ��ꂽ�����i�v�ƕ]���܂������A���ɂƂ��āA�h�D�J�[�e�B�̉��t�́A���Ɂu�Ђъ��ꂽ�����i�v�ł����B

�@�������̃A���t���[�h�́A�A���t���[�h�̕��͋C�͗ǂ��o�Ă��܂����B�����A�Z�p�I�Ȃ��Ƃ�\���グ��A�Ⴆ�A��`���̃A���A�̃J�o���b�^�̓{���{���ł������A����ȊO�������H�v���ĉ̂��������ǂ����ȂƎv�������͂���܂����B�������Ȃ���A�㔼����O���́A�{��̕\�����A�ނ̑̎��ɂ����Ă���悤�ŁA���Ɍ����ł����B�u�p���𗣂�āv�̓�d���́A���B�I���b�^�͗]�芴�S���Ȃ������̂ł����A�A���t���[�h�͗ǂ������Ǝv���܂��B

�@�e��w�ł́A�����t���̃t���[���͐�������Ȃ������ł������A����ȊO�͏��Ȑl�����������Ǝv���܂��B���b���̃A���j�[�i�A�V���ꗹ�̃K�X�g���͂ǂ�����ƂĂ��f���炵���A�ʕ{�^��h�D�t�H�[������ϗǂ������Ǝv���܂��B�h�r�j�[�A�O�������B�������\�ŁA��������������܂����B

�@�ēc�^��̎w���́A���ɃI�y���Œb�����Ă���l���������āA�̎�̃e���|�̓������ɑ��āA�q���ɑΉ����Ă����Ǝv���܂��B�I�[�P�X�g���̎w���ɑ��锽���������Ȃ��A���������Ӗ��ł̎x���͂�������ł��Ă����Ǝv���܂��B�܂��܂��̉��t�ł����B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N4��17��

���ꗿ�FC�ȁ@6804�~�@�SF�@3��46��

��ÁF�V��������

�I�y��3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�W�����_�[�m��ȁu�A���h���A�E�V�F�j�G��iAndrea Chenier)

����F�W���[���E�o���r�G�^�|�[���E�f�B���t

��{�F���C�[�W�E�C�b���J

���@�V��������E�I�y���p���X

| �w�@�� | �F | ���f���E�r�j���~�[�j |

|

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���o�E���p�E�Ɩ� | �F | �t�B���b�v�E�A�����[ | |

| �߁@�� | �F | �A���h���A�E�E�[�}�� | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ���c�@�Y�m�@ | |

| �U�@�t | �F | ��c�@� | |

| �f������ | �F | �W�������}���N�E�t�@�����f�����u���[�N | |

| �ĉ����o�@ | �F�@ | �V�c�@�N�q�@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�` | �F | ��@�G | |

| ����ē� | �F | �ē��@���� |

�o�@��

| �A���h���A�E�V�F�j�G | �F | �J�����E���F���g�� |

| �}�b�_���[�i | �F | �}���A�E�z�Z�E�V�[�� |

| �W�F���[�� | �F | ���B�b�g���I�E���B�e�b�� |

| ���[�V�F | �F | ��]�@���l |

| ���@�� | �F | ���Y�@�� |

| �R���j�[���ݕv�l | �F | �X�R�@���q |

| �x���V | �F | �����@�ؐ� |

| �}�f���� | �F | �|�{�@�ߎq |

| �}�e���[ | �F | ��v�ہ@�� |

| �t�����B�� | �F | ��c�@�q�� |

| �C���@�� | �F | ���Ή��@�� |

| �t�[�L�G�E�^�����B�� | �F | �{���@�T�� |

| �f���} | �F | ��X�@�������� |

| �Ɨ�/�V���~�b�g | �F | ��v�ہ@���� |

���@�z

�M�����y�A���ꂵ�����y-�V��������u�A���h���A�E�V�F�j�G�v��

�@�e�m�[������햡�́A�͋������ŏ�M�I�ɍ������̂��Ƃ���ɂ���ƍl���Ă�����X�����܂��B����͕�����Ȃ��ł͂Ȃ��B�m���ɁA���ȃh���}�e�B�b�N�E�e�m�[���͒�����̋C������M������Ƃ��낪����B���[�O�i�[�̍�i�̃e�m�[���Ȃǂ͐��ɂ��̓T�^�ŁA�q���C�b�N�ɉ̂��Ă����̖��́A�Ƃ����̂͂悭������܂��B�C�^���A�E�I�y���ł́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�͂��̓T�^�ŁA�u������A��߁v�̂悤�ȃA���A�́A�e�m�[���E�����R�E�X�s���g��h���}�e�B�R�ɂƂ��Č������Ȃ��R���T�[�g�s�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�J�����E���F���g���́A�A���h���A�E�V�F�j�G�Ƃ��đf���炵���̏������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�͋����A��M�I�ȉ̏��͏\���ŁA�u������A��߁v�͖ܘ_���h�ł������A�}�b�_���[�i�Ƌ��ɒf����ɓo�낤�Ƃ���I���̓�d���Ɏ���܂ŊԑR�Ƃ��邱�ƂɂȂ��̏��ŁA����傢�ɕ������܂����B���F���g���̑f���炵���Ƃ���́A��M�I�ɉ̂��Ƃ��낾���ł͂Ȃ��A�_�炩���\����I�m�ɏo����Ƃ���ŁA�����̐�ւ����܂߂Ċ��S�ł�����̂ł����B�V��������́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�͎O�x�ڂɂȂ�킯�ł����A���Ƃ��ẮA�V�F�j�G�Ƃ��Ė������ׂ����߂Ẳ̎�ɏo������A�Ƃ�����ۂł��BBravo�ł��B

�@�}���A�E�z�Z�E�V�[���̃}�b�_���[�i�́A�����I�ɂ����������邢�����A���ݗߏ�Ƃ��Ă̕��͋C���o��̂ł͂Ȃ����Ƃ͎v���܂����B������Ă��Ē�������Ƃ��낪������������܂����B���������Ӗ��ł͍ō��̃}�b�_���[�i�ł���Ƃ͎v���܂��A2010�N�̎��̃m���}�E�t�@���e�B�[�j���͈��肵�Ă����ۂł��B

�@���B�b�e���I�E���B�e�b���̃W�F���[���͂��قǓ����I�ł���Ƃ͎v���܂���ł������A�̈ʒu��肪���Ȋ����ŁA����ɏ�肭�Ƃ��Ă���Ƃ�����ۂł��B�`���̃��m���[�O�̕\���A�u�c���̓G�v�̃A���A�̓W�F���[���̊�����������������̂ŗǂ����̂������Ǝv���܂��B

�@���{�l�e��w�͑����ėǍD�B���x���̂��Ă���l�������Ƃ������Ƃ��W���Ă���̂ł��傤���A�X�R���q�̃R���j�[���ݕv�l�A�����ؐ��̃x���V�A���Y���̖���A��]���l�̃��[�V�F�A�|�{�ߎq�̃}�f�����A�ƊF���ꂼ��̖�ڂ��ʂ����̏��ŗ��h�ł����B�����������̂��ƂȂ���ǍD�ŁA���ΐV�����̌��ꍇ���c�A�Ƃ�����ۂł��B

�@���f���E�r�j���~�[�j�Ƃ����w���҂͏��߂Ē������ł����A�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�Ƃ����I�y���̏�M����肭���䂵�Ȃ���A�I�[�P�X�g���Ɖ̎�ɕ��z���Ă���悤�Ȋ����ŁA����オ��܂��B��M�I�ȉ̂Ƒ��ւ��ĕ����グ��̂ɑ傢�ɍv�����Ă����A�Ɛ\���グ�Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�Ƃ�����ŁA���ɐ���オ�������h�ȕ��䂾�Ǝv���̂ł����A���ꂾ���ɁA�����g�́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�Ƃ����I�y�������܂�D���ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ĔF�����Ă��܂��܂����B��M�I�ȃe�m�[��������̂���\�v���m���ܘ_���\�Ȃ̂ł����A���ꂾ���ʼn�����Ă��܂��ƁA���Ȃ������ς��Ǝv���Ă��܂��Ƃ��낪����B�M�����y�͑f�G�ł����A�����ʂ�z���ď��ꂵ�������Ă��܂��Ƃ��낪����܂��B����͉̎�̐ӔC�͂������Ȃ��A�w���҂̐ӔC�͈�[�͂���̂�������Ȃ��ł����A�����Ⴂ�A��ȉƂɎ����Ă��������Ȃ�������Ȃ��ӔC�Ȃ�ł��傤�B

�@�v����Ƀx�N�g�������������Ɍ��������Ă���B�V�т��Ȃ��B�L�����N�^�[���������R���j�[���ݕv�l�̂悤�Ȗ����A����ɝ{�����Ƃ������������������������ɓ����Ă���̂ł��ˁB���������Ƃ��낪���ɂƂ��ď��ꂵ���̂��낤�Ǝv���܂��B

�@���̏��ꂵ������������̂��A�A�����[�̉��o�B�O�X���炠�܂�C�ɓ��������o�ł͂Ȃ������̂ł����A���̗��R�͗]�蕪�����Ă��܂���ł����B�ł��A���̉��o�����Ĕ[���ł��܂����B�v����Ɂu�A���h���A�E�V�F�j�G�v�ɂ������荇�������o�ł��B�������ꂵ������������B���̍�i���D���Ȑl�ɂƂ��Ă͂ƂĂ��ǂ��Ǝv���̂ł����A���X���ꂵ���Ǝv���Ă��鎄�̂悤�Ȓ�����ɂ́u�E�[���v�Ǝv���Ă��܂��̂ł��傤�B

�ӏܓ��F2016�N4��23��

���ꗿ�FA��3F�@1��46�ԁ@9800�~

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

���ÁF���E������|�p��2016���s�ψ���

�����̌��c����

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu���̖����iL' Elisir d'amore)

��{�F�t�F���[�`�F�E���}�[�j

���F�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���c�@����Y |  �@ �@ |

| �nj��y | �F�@ | �e�A�g���E�W�[���I�E�V���E���E�I�[�P�X�g���@ | |

| ���@���@ | �F�@ | �����̌��c������ | |

| �����w���@ | �F�@ | �R�ځ@�~�� | |

| ���@�o | �F | �����@�~ | |

| ���@�p�@ | �F | ����@���� | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �p�X�N���[���E�O���b�V | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �����@�N�v�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �ɓ��@�� |

�o�@��

| �A�f�B�[�i | �F�@ | �����@�O�q |

| �l�����[�m | �F�@ | ����@�q�� |

| �x���R�[�� | �F�@ | ����@�i |

| �h�D���J�}�[�� | �F�@ | �J�@�F�� |

| �W�����l�b�^ | �F�@ | �͖�@�߂��� |

�\����-�����̌��c�u���̖���v��

�@�u���̖���v�́A�F�X�ȃA�f�B�[�i��F�X�ȉ��o�ʼn���������Ă��܂��B2010�N�ȍ~�Ɍ��������č����7��ځB����Ȃɒ����Ă���̂͑�D���ȃI�y�����A�Ƃ������Ƃ�����̂ł����A�����O�q�̏\���Ԃ��A�Ƃ����̂����Ƃ����Ă��傫���ł��B�����́A1995�N�̓��������ȗ��A�O��ɂȂ铡���̖{�����ł͑S�ăA�f�B�[�i���̂��Ă��܂����A����ȊO�ł��V��������́u���N�̂��߂̃I�y���ӏ܋����v��s���I�y���Ȃǂł��̂��Ă��܂��B����1995�N�̓��������ō����̃A�f�B�[�i���đ傢�Ɋ��S���A����ȗ��@����邽�тɒ��������Ă��܂����A���x�����Ă��ޏ��̃A�f�B�[�i�͑f���炵���B

�@���ꂾ���̂�����ł���ƁA�{�l�̃X�^�C�����ł܂��Ă��āA�����炭�F�X�ȂƂ��낪�l���Ȃ��Ă��o�Ă��郌�x���ɂȂ��Ă��邾�낤�Ǝv���܂��B�ꌾ�Ő\���グ��Δޏ��̐��E�Ɉ��S���ĐZ�����Ă����郌�x���ł��B���ɁA����̉��o�͋ɂ߂ăI�[�\�h�b�N�X�Ŕޏ����g�����x���̂��Ă��鈾���~�̕���ł�����A���ꂾ�����S���������̂ł��傤�B�|�C���g���S�Ă�������Ƃ�悤�ȉ̏��E���Z�ŁA�ƂĂ����h�ł��B�������g�́A�N��I�ɂ͂�������x�e�����̈�ɓ���A���Ă̂悤�ɉ����̂킹�Ă�Brava�Ƃ��������ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ł����A�A�f�B�[�i�͕ʊi�Ȃ̂ł��ˁB������S�����������Ȃ��B�{���Ɋ��S�������܂����B

�@�ł́A���̑f���炵���A�f�B�[�i�ɑR���鑼�̏o���҂͂ǂ����Ƃ����ƁA�c�O�Ȃ���A������Ȃ��Ɛ\���グ�邵������܂���B����q���̃l�����[�m�B�͂�����\���グ��Δނ̖��ł͂Ȃ��ł��傤�B����͓������\����v�����e�m�[���ŁA�����̒����p�Y�I�ȕ\���ł͑f���炵�����̂�����̂͊m���ł����A�l�����[�m�́A����ȂƂ���ɒ����ǂ��낪������ł͂���܂���B�u�l�m��ʗ܁v����\�I�ł����A�_�炩���R��ł����Ɗ�����^����̂��ق�Ƃ����낤�Ǝv���̂ł��B�u�l�m��ʗ܁v�Ɋւ��ẮA����������͕������Ă���l�q�ŁA����Ȃ�ɏ_�炩���̏��ɂȂ��Ă���̂ł����A���́A�s�A�m�̕\�����Ȃ��B�����Ƌ����\���ŋ�������̂ŁA�l�����[�m�Ƃ����ꐡ���̑���Ȃ��A�ł�����ł��l�D���Ȗ��ǂ����ɔ��ł����Ă��܂����������܂��B�܂��A�������ʼn̂�������̂ŁA���X�������Ђ�����Ԃ肻���ɂȂ�܂��B�����Ə_�炩���̂�����Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����낤�ɁA�Ƃ����Ǝv���Ȃ��璮���Ă��܂����B

�@����i�̃x���R�[���͈����͂Ȃ��̂ł����A����̊����ł��B���Z���ꐡ������܂肵�Ă��ĈÂ�����������̂ł��B�|�C���g�|�C���g�Ɍ��߂��Ȃ��Ɛ\���グ�Ă��ǂ���������܂���B�^�����Ă��鉹�y���u�A�z�v�Ȃ̂ł�����A�����Ƒ傰���ɉ��Z���āA�\�V�C�Ȋ�����\�ɏo���������x���R�[���炵���Ȃ�Ǝv���܂����B

�@�J�F���̃h�D���J�}�[���͐��^�ʖڂȊ������O�ʂɏo�Ă��銴���ł��B����ȓc�Ɏ҂����܂��y�e���t�ł�����A�����Ƃ�����L�����~�����B�X�g���[�g�ȉ̂����Ղ�ŗ��h�ȕ\���Ȃ̂ł����A�h�D���J�}�[���͂��ꂾ���ł͕�����Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��B

�@�����~�́u�����v�̕���͑������߂Č�����̂��Ǝv���܂��B�����̉��o�ƃf�r���[��i�������ł����A�I�[�\�h�b�N�X�Ȃ���A�������A������₷������Ɏd�オ���Ă���Ǝv���܂��B�������A�u�b�t�H���̓��������͂܂��܂������������Ȃ̂�������܂���B��ŁA�x���R�[���ƃh�D���J�}�[���̕\���ɂ��Ĕᔻ�I�ɏ����܂������A���ꂪ���o�Ƃ̗v���ł����A���o�Ƃɂ��ӔC�̔�����w�����Ė��Ȃ�������܂���B

�@���c����Y�̉��y���̓I�[�\�h�b�N�X�ŗǍD�B�������芵�ꂽ�����őf���炵���B�A�f�B�[�i���f���炵���A�x�����ǂ������̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͖����x�̍��������ɂȂ�܂���

�u���̖���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N4��30��

���ꗿ�FA��2F�@5��16�ԁ@3800�~

��ÁF���{���I�y��

���{���I�y��2016

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

�v�b�`�[�j��ȁu�g�X�J��iTOSCA)

��{�F�W���[�b�y�E�W���R�[�U/���C�[�W�E�C�b���J

�����I�[�P�X�g���p�ҋȁF���X�؏C

���F���{������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���X�@�C |  �@ �@ |

| �nj��y | �F�@ | ���{���I�y���A���T���u���@ | |

| ���@���@ | �F�@ | ���c�^�R�q/�{��������/�_��ޒÔ�/�����N��/�X�J�����Y/�R�c���l/�ɓ��B�� | |

| ���@�o | �F | �\��@�� | |

| ���@�p�@ | �F | �����@���D | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ���{�@�F�q | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �J���@��q�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ��ˁ@�D�q |

�o�@��

| �g�X�J | �F�@ | ���c�@�ˎq |

| �J���@���h�b�V | �F�@ | ���с@��v |

| �X�J���s�A | �F�@ | �Ė@���� |

| �A���W�F���b�e�B | �F�@ | �����@��� |

| ���� | �F�@ | ���q�@���� |

| �X�|���b�^ | �F�@ | �x�z�@���� |

| �V�������[�l | �F�@ | ��c�@���� |

| �Ŏ� | �F�@ | �g�i�@���� |

| �r���� | �F�@ | �{���@������ |

�X�J���s�A�I-���{���I�y���u�g�X�J�v��

�@�u�g�X�J�v���Ă��Ďv���̂́A����I�y���ȂȁA�Ƃ������Ƃł��B�O�Ǎ\���̌����I�[�P�X�g���̉���O��ɂ���ɕ����Ȃ������̋��x�Ȑ����v������܂��B���������̃g�X�J�����ł͂Ȃ��A�J���@���h�b�V�ƃX�J���s�A�������B���ꂾ���ɁA��v�O�l���A����Ȃ�̐��������Ă��āA�o�����X����Ă��Ȃ��ƂȂ��ƂȂ��Ȃ��i�D�����Ȃ��Ƃ��낪����܂��B�ȏ�̍��{�I�ȂƂ���ŁA����̓��{���I�y���͎���X������Ȃ����t�������Ɛ\���グ�܂��傤�B

�@�܂��I�[�P�X�g�����ア�B���y�ܕ����e1���B���ꂼ��̉��t�҂́A���B�I����N���t�H�A�V���s�[���[���������͂��߁A�ꗬ�ǂ���𑵂��܂����B�]���āA�A���T���u���͎����y�I�����������茩���Ȃ�ł����ǁA������{�����[��������Ȃ�����B���̕s�����̓s�A�m���₤��ł����A���y�d�t���s�A�m���o�b�N�A�b�v����Ƃ����̂́A�����Ȃꂽ�I�y���ł��邪�̔��ɕs���R�Ɋ����܂��B�܂��A�u�g�X�J�v�Ƃ����I�y���͎����I�y���I���ʂ͂�����̂́A�Ⴆ�A��1���㔼�ŃX�J���s�A���o�ꂷ��V�[������\�I�ł����A�����I�y���I�Ȃ���肪�A�����ƍL����Ƃ��낪����B���̑O��̕��̈Ⴂ�ɁA��������������镔��������킯�ł����A�����͍������������A���������������Ă��邵�A���y�I�ɂ��L���������������܂���ł����B���������Ƃ���ɁA���y�̔���������ɉe�������悤�Ɏv���܂��B

�@�̎�Ɋւ��Đ\���グ��A�X�J���s�A�̈�l�����Ɛ\���グ�ĊԈႢ����܂���B�Ė،����̃X�J���s�A�͐����ǂ����A���ʂ��L���ł��t�H���������ĂŁA���ɗ��h�ȃX�J���s�A�������Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂��B�����A���h�߂��āA�X�J���s�A�ׂ̎ȕ����∫�l�I�������ڗ����Ȃ��Ȃ��Ă���B�X�J���s�A���Ăǂ��������������̂悤�ŁA�̎��́A�v�������舫�l�ł����A�̂��ƈ��l�ɒ������Ȃ�����Ƃ����̂́A�{���ɑ����ł��B���������l�悤�ɒ�������̂��̎�̋Z�ʂ��Ǝv���̂ł����A�Ė،����͖����Ⴂ�������A�����܂ł̕\���͂ł��Ȃ������悤�ł��B

�@�������A�ĖX�J���s�A���������悭�����Ă��܂����̂́A�g�X�J�ƃJ���@���h�b�V�̐ӔC�ł�����܂��B�܂����ъ�v�̃J���@���h�b�V�B�S�R�������Ă��܂���ł����B���ъ�v�͂����ƃ����b�N�ȃe�m�[���ł����āA���̒���ʼn̂��^�C�v�̃e�m�[���ł͂���܂���B���ꂪ�A�J���@���h�b�V�̃X�^�C���ʼn̂��̂ł�����A������������������܂��B�u���Ȃ钲�a�v������ȂɃ��B�����[�g���|���Ă��܂��Ƃ����̂́A����グ�߂������ʂł��傤�B����ȕ��ɐ����키�키�ƂȂ��Ă��܂��悤�Ȗ��͖{���̂��ׂ�����Ȃ��̂ł��傤�B����ȊO�̕����ł��C���������ċ��肵�Ă��銴���ŁA���S���邱�Ƃ͏o���܂���ł����B

�@����̕��c�ˎq�����܂����̃g�X�J�B�g�X�J�Ƃ������������Ă��Ȃ��B�ʂȐ\���グ��������g�X�J�����c�ɏ��ڂ��Ă��銴�������Ȃ��̂ł��B�������Ȃ����������Ȃ肵�܂����B��N11���A�V��������u�g�X�J�v�ɂ����āA���R�b�q�͎���̓ˑR�̍~�ɂ���2���A��3���������̂��܂������A���̓ˑR�̕ύX�ɂ�������炸�A��������g�X�J�ɂȂ���Ă��܂������A���N1���̓����̌��c�u�g�X�J�v�ɂ������c�q���q�͓��O�Ȗ������s���A��ꖋ�̃J���@���h�b�V�ւ̎��i�̎�������A���C�ȕ\��̎������ȂǁA�A���A�łȂ������ł����R�Ŗ��m�ȃt�H���������A������ɋ�����ۂ�^���܂����B���R�Ɩ�c�Ƃ͑��`�I�ɂ͑S��������g�X�J���Ǝv���܂����A���������g�X�J�Ɣ�r����ƍ����̕��c�g�X�J�͂��Ȃ�{�����������g�X�J�ŁA������ɔ�����̂��Ȃ����������ł��B

�@���{���I�y���́A���c���v���f���[�T�[�Ŏ����������ł�肽�����̂�I��ł���Ǝv���܂��B�����ʁA���̑��̗��R����A�F�X�Ȑ���������̂͂悭������܂����A�����ł����Ă��Ƃ��Ă��A�����̕���ł��邱�Ƃ������ƈӎ����āA���c���g���A�s�[���ł���悤�ɕ��������Ă��������������Ƃ���ł��B

�@�e��w�ł̓A���W�F���b�e�B�̏�����邪�悭�A�r�������{�������݂������Ȃ��B���q�����̓���́A�|�������̕����ŃJ���@���h�b�V�Ƃ����ƍ��킹���邱�Ƃ��o����Ǝv���܂����A�x�z����̃X�|���b�^�́A�����Ɛ����O�ɔ��łق����Ǝv���܂����B

�@�ȏ�A�X�J���s�A�����h�Ńg�X�J�ƃJ���@���h�b�V������ڂ��u�g�X�J�v�ł����B���́u�g�X�J�v���u�J���@���h�b�V�v�ł͂Ȃ��u�X�J���s�A�v�ɍ���Ȃ����R��������Ȃ��A�ȂǂƏ������Ƃ������̂ł����A����̌������܂��ɂ���ł����B�g�X�J�́A���̖��͓I�ȃX�J���s�A�ɉ��̎䂩��Ȃ������̂��B

�u�g�X�J�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N5��1��

���ꗿ�F���R�ȁ@4000�~

��ÁF�A���_���g�E�x�[�l

�S�̉́E���̉�-�I�y���u�d�b�܂��͎O�l�̗��v���R���T�[�g

�S1���A���{��㉉

���m�b�e�B��ȁu�d�b�܂��͎O�l�̗���iTHE TELEPHONE)

��{�F�W�������J�����E���m�b�e�B

���F������@�{�n�y��z�[���i��j

�v���O����

| �s��ꕔ�t |

|

||

| THE�@TELEPHONE �d�b |

�W�����E�J�����E���m�b�e�B��� | ||

| ���[�V�[ | �ĎR�@���� | ||

| �x�� | �ĎR�@���� | ||

| �s�A�j�X�g | �͌��@���V | ||

| ���o | ��c�@���i | ||

| �Ɩ� | �c���@������ | ||

| �x���E�m�Ãs�A�j�X�g | ����@�e�q | ||

| �X�^�b�t | �L�^���d�J�L�u | ||

| �x�e | |||

| �s��t | |||

| Belta crudele �c���Ȕ����� |

���b�V�[�j��� | �ĎR�@���� | |

| A Chloris �N�����X�� |

�A�[����� | �ĎR�@���� | |

| Si mes vers avaient des ailes �������̉̂ɗ�������� |

�A�[����� | �ĎR�@���� | |

| Non t'accostrare all'urana ��ɋߊ��Ȃ��łق��� |

���F���f�B��� | �ĎR�@���� | |

| Stornello �X�g���l�b�� |

���F���f�B��� | �ĎR�@���� | |

| MACBETH "Pieta, rispetto, amore" �̌��u�}�N�x�X�v���}�N�x�X�̃A���A �u����݂��_��������v |

���F���f�B��� | �ĎR�@���� | |

| DON PASQUALE "Signorina, intanta, fretta

dove va? �̌��u�h���E�p�X�N���[���v���m���[�i�ƃh���p�X�N���[���Ƃ̓�d�� �u�ቜ�l�A����Ȃɋ}���łǂ��ւ��o�����ł����ȁH�v |

�h�j�[�b�e�B��� | �m���[�i�F�ĎR���� �h���E�p�X�N���[���F�ĎR���� |

|

| �s�A���R�[���t | |||

| �|�Ƃ�ڂ� | �쎍�F�ݓc�q ��ȁF�؉��q�q |

�ĎR�@���� | |

| �d�b | �쎌�F�F���@�� ��ȁF���R�@�� |

�ĎR�@���� | |

| �����ȋ� | �쎌/��ȁF�����@�O | �ĎR����/�ĎR���� | |

| �o�P�c�̌� | �h�C�c���w | �ĎR����/�ĎR���� | |

| �u�u���U�[�T���E�V�X�^�[���[���v���C���e�[�} | �h�m���@����� | �ĎR����/�ĎR���� | |

���@�z

25�N������Ƃ�������-�S�̉́E���̉́@�I�y���u�d�b�܂��͎O�l�̗��v���R���T�[�g��

�@�ƂĂ��y���߂�R���T�[�g�ł����B

�@�I�y����I�y���b�^�͊쌀�Ƃ����ǂ��A���q������킹��̂͗e�Ղł͂���܂���B�I�y���b�^�ȂǂŁu����v�Ə����N�����Ƃ�����܂����A���͑䎌�Ŏ�����肩���������グ�āA����ĎC�������ɋN����B���Z�����ď�����A�̂��̂��̂ŏ����肷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����܂���B����́A����Ȃ���������W�߂��A�Ƃ������ʂ͂���ɂ���A�̏��Ɖ��Z�ʼn��x�����������B���̈Ӗ��ŁA�ő��ɂȂ��f�G�ȃR���T�[�g�ɂȂ����Ǝv���܂��B

�@���̎O���ږ�����肭���Ȃ����̂��A�ĎR����ł��B�u�d�b�v�Ƃ����I�y���́A�\�v���m�i���[�V�[�j���قƂ�lĵ����ςȂ��ŁA�o���g���i�x���j�͎��X�����̎�����ނ悤�ɂ����Q�����Ȃ���ł����A���[�V�[���d�b���Ă���Œ��̃C���C�����Ă���l�q�̉��Z���ō��ɂ��������B�|�b�v�R�[����낵�ďE���W�߂�l�q�Ƃ��ƂĂ������������A�I�n�N�X�N�X���Ă��܂����B�̏����x���̋C�̎セ���Ȋ������ǂ��o�Ă��āA�����ȂƎv���܂����B

�@�ĎR����͐��̊ђʗ͂Ŗ炵���l�ł�����A�}�N�x�X�̃A���A�݂����ȋȂ��̂킹��A���h�ȉ��l�ɂ��Ȃ��킯�ł����A����́A�s�A�j�b�V�����痧���オ�������̕\��̍L���肪�����ł���Ƃ��A�̂̑��ʂȕ\��������ɉ̂����Ƃ���ɒ��ڂ������Ǝv���܂��B���b�V�[�j�⃔�F���f�B�̉̋Ȃ̃s�A�j�b�V���̐���̍I�݂��͓��{�L���̃o���g���̂��Ƃ����͂���Ǝv���܂����B

�@�ĎR�����̃��[�V�[�͎��R�ȕ\���ŗ��h�B�d�b�Řb���Ă���Ƃ��낪�̂ɂȂ肷����Ƃ��̃I�y���̌y�����͏����Ă��܂��܂����A�_�炩���㉹���g���Ȃ���y������ۂ��Ă���A���������h�������Ǝv���܂��B�㔼�̃A�[���͔ޏ��̓��ӋȂł���܂ʼn��x���̂��Ă��܂�������S���Ă��̉��y���E�ɓ����Ă����܂����B

�@�u�S�̉́E���̉́v�̃R���T�[�g�͂���l��25�N�ԑ����Ă��邻���ł����A�����͓��{��̋ȂƊO���̋ȂX���炢�Ńv���O������g�݂܂��B����͉̌��u�d�b�v�����{��ʼn̂�ꂽ�Ƃ������̂́A���C���v���O�����͑S�ĊO���̋ȂɂȂ�܂��B���{�̋Ȃ̓A���R�[�����ȁA�Ǝv���Ă�����A���ɂ����ł����B��������A�u�����ȋ�v��u�|�Ƃ�ڂɁv�̂悤�Ȑ����ȓ��{�̋Ȃ�����܂������A���R���́u�d�b�v��u�o�P�c�̌��v�̂悤�ɃR�~�J���Ŋy�����̂��̂��܂����B���R�u�d�b�v�͕\����I�݂ɑ���Ȃ�������Ȃ��̂ŁA���\��ςȋȂ��Ǝv���܂����A�����͎O���ڑ哾�ӂ̎ĎR����ł�����A���R�̔@���f���炵���A�܂��A�u�o�P�c�̌��v�̊|�������ɂ��Ƃڂ����R�~�J�����͍ō��ł����B

�@�\�����ǂ����ǁA��͂��l���|���������̂̕����X�ɂ悩�����C�����܂��B25�N�����Ă������v�Ȃ̐M���W���ǂ������Ɍq�����Ă�����̂Ǝv���܂����B

�u�S�̉́E���̉́@�I�y���u�d�b�܂��͎O�l�̗��v�ƃR���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N5��14��;

���ꗿ�F���R�ȁ@4000�~

��ÁFM&Y�J���p�j�[

�S3���@���{��i�j�㉉

���n���E�V���g���E�X�U����ȁu��������v�iDie Fledermaus)

����F�A�����E���C���b�N�^���h���B�b�N�E�A�����B

��{�F�J�[���E�n�t�i�[�^���q�����g�E�W���l�[

���F�����݃z�[��

�X�^�b�t

| �w���@ | �F�@ | �V��@�`�P�@ |

�@ �@ |

| �s�A�m�@ | �F�@ | �J�ˁ@�T���@ | |

| �����@ | �F�@ | M&Y�J���p�j�[���������聄2016�����c |

�o��

| �K�u���G���E�t�H���E�A�C�[���V���^�C���@ | �F�@ | ���с@�S���Y�@ |

| ���U�����f�@ | �F�@ | ���с@�^�R���@ |

| �t�����N�@ | �F�@ | ���c�@�\�@ |

| �I�����t�X�L�[���݁@ | �F�@ | �O���@��߁@ |

| �A���t���[�h�@ | �F�@ | �n�@�p�K�@ |

| �t�@���P���m�@ | �F�@ | ���ԁ@�q�O�@ |

| �A�f�[���@ | �F�@ | ���{�@�^�q�@ |

| �u�����g���m�@ | �F�@ | �n�Ӂ@�ց@ |

| �t���b�V���@ | �F�@ | �ؑ��@�Y���@ |

| �C�[�_ | �F�@ | ����@�Ўq�@ |

���z

���y�I�ȕs���͂��邯��ǂ��|M&Y�J���p�j�[�@���f�̃I�y���V���[�Yvol.5�u��������v��

�@

�@���y�I�Ȃ��Ƃ�\���グ��A�F�X�Ɩ�肪����܂����B�̂����ɗ��Ƃ���������������Ⴂ�܂����A��������s���āA�ړI�̉���肩�Ȃ艺�܂ł������ǂ蒅���Ȃ��Ƃ��A�A���T���u�����n����Ȃ��A�Ƃ��A���������_�ł́A�܂��A���܂�ǂ����t�Ƃ͌����Ȃ��̂�������܂���B�������Ȃ���A����Ƃ��Č������͂��Ȃ�y���߂܂����B

�@��ꂪ�������̂ŁA�������Đ���グ�Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ������Ƃ��悢���ɉe�������̂ł��傤�B�̎����X�g�[���[�𗝉����邽�߂ɍ���Ȃ����x�ɂ͂����蒮�����܂����B����͑�ς��ꂵ�����Ƃł��B���{����㉉����I�y���b�^�́A�̎���������ꂸ�ɃX�g���X�ƂȂ邱�Ƃ��ӊO�ɑ����̂ł��B����́A�A�C�[���V���^�C���ƃ��U�����f�ƃu�����g�̎O�d���ŁA�u�����g�̑������͂����蒮�����Ȃ��A�Ƃ��͂���܂������ǁA���������Ƃ���͂���قǑ����Ȃ��A�����̂��Ă��邱�Ƃ��܂��܂�������A�X�g���X�Ɋ����邱�ƂȂ��y���߂܂����B

�@�܂��A���o�Ƃ̓N���W�b�g����Ă��炸�A�ǂȂ��̉��o���͕�����Ȃ��̂ł����A���o�����ɕ�����₷���f���Ȃ��̂ŁA������ǂ������Ǝv���܂��B���䑕�u�͈֎q�������������邮�炢�ŁA�����݃z�[���̕ǂ����̂܂ܔ����o����Ă��ăz���]���g���Ȃ��i���Ȃ݂ɂ����݃z�[���͉��t��p�z�[���̂��ߖ����Ȃ��B�]���āA�e���I���͏Ɩ��𗎂Ƃ��Ď����j���̂ł����A����ł���ꖋ���A�C�[���V���^�C���̉Ƃł���Ă��āA����I�����t�X�L�[���݂̖��ŁA��O�����Y�������Ƃ������Ƃ�������B���߂Č����l���{���ɕ����邩�A�ƌ�����^��ł͂���܂����A�����ƕK�v�Ȑ��������Ă���̂ŁA�������蕑������Ă���l�ł���������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@������₷���ƌ����A�ׂ����Ƃ��낪��������Ƃ��ĕ�����₷���Ƃ�����ǂ������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���U�����f���I�����t�X�L�[�̖��ɏo������̂����߂�̂́A�t�@���P��������ƗU���Ă���B���̕����͗Ⴆ�A���U�����f���u���Ă���莆�������āA���ɍs�����S������Ƃ��������o���ǂ������Ƃ���ł����A����́A�t�@���P�����U�����f�����t�ł�������U���A�Ƃ������ɂ���Ă��܂����B�������I�y���b�^�I�Ȏ����������������Ă���A�悭�g��ŁA���q����ɕ�����₷�������ĖႨ���Ƃ����ӎv���͂����茩���čD���������܂����B

�@���y�I�Ȋϓ_���܂߂��l�Ƃ��Ă̕]���ł́A�܂��t�@���P���̗��ԕq�O���ǂ��B�ނ͎i��Ȃǂ���点��Ə��ɂ������ł����A�t�@���P�Ƃ��������̖��͐��ɑł��Ă��ŁA����ʼn̂��g�̂��Ȃ����y���A��ϗǂ������Ǝv���܂��B

�@�A�f�[�����̐��{�^�q���ǂ��B���{�͐����I�ɂ̓A�f�[���������U�����f�̕����������Ă���Ǝv���܂����A�ꐡ�N�����ۂ����͂��������̂́A�A�f�[���̎�X�����}�X�����̂悤�Ȃ��̂����ɕ\������Ă����Ǝv���܂����A��̃A���A�̏����������Ō��\�������Ǝv���܂��B

�@���Ƃ́A���c�\�̃t�����N�A�O����߂̃I�����t�X�L�[�������ꂼ��̎�̌��Ɩ��̌��Ƃ���肭�d�Ȃ荇���āA�����������A�Ǝv���܂��B�A���t���[�h���̐n�p�K�͐F�j���ۂ����������Ȃ������͂��܂������A�A���t���[�h�̎��ӎ��ߏ�Ȋ����͏�肭�o���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��C�[�_���̐���Ўq�͏��߂Ē������ł����A�u���[�b�^�̃����c�v���p�t�H�[�}���X�Ƃ��Ĕ�I���Ĕ�������Ă���܂����B

�@�A�C�[���V���^�C���ƃ��U�����f�Ɋւ��Ă͂��܂�ǂ��Ƃ͎v��Ȃ������̂ł����A��l�Ƃ����Z�Ɋւ��Ă͂���Ȃ�ɗl�ɂȂ��Ă���i���їS���Y�̃A�C�[���V���^�C���̕������͋C���o�Ă��܂����j�A�����������ŃI�y���b�^���㉉����Ƃ����ϓ_����͏\���ȏ��������ꂽ�̂ł��傤�B

�@�ȏ�A����������̏��E���Z�Ƃ����Ȃ�Ă������ƁB�̎��A�䎌�Ƃ����{�ꂪ������₷���������ƁB���o��������₷���������ƁB�ȏォ��A�ǂ��܂Ƃ܂�������Ɏd�オ���Ă��܂����B�I�y���b�^�Ƃ��ẮA��ϑf�G�Ȍ����������Ǝv���܂��B

�u��������vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2016�N5��21��

���ꗿ�F���R��/4000�~

��ÁF�I�t�B�X�J�����N

��c�q���q�@�\�v���m���T�C�^��

���F�O���[�o�����[�X�r���[���[�{�ЂU�K�T����

�o��

| �\�v���m | �F | ��c�@�q���q |  �@ �@ |

| �s�A�m | �F | �����@���q | |

| �i�� | �F | �t�����R���� |

�v���O����

|

�쎌/��ȁ@ |

��i���@ |

�Ȗ��@ |

| �v�b�`�[�j�@ | �̌��u�d�����B�b���v���A���i�̃A���A�@ | �����A�����Ԃ�A�����������O�����̂悤�ɏ����������Ȃ�@ |

| �g�X�e�B�@ | �̋ȏW�u�A�}�����^�̂S�̉́v�@ | �����Ă����āI �ł͌�����ł��� �ނȂ����F�� �������̂��A���҂̌��t�́@ |

| �`�}�[���@ | �@ | �����ւ̂��U���@ |

| �`�}�[���@ | �@ | �C�̃X�g���l�b���@ |

| ���F���f�B�@ | �̌��u�I�e�b���v����f�Y�f���i�̃A���A�@ | ���̉́`�A���F�E�}���A�@ |

�A���R�[���@ |

||

| �V�����p���e�B�G�@ | �̌��u���C�[�Y�v��胋�C�[�Y�̃A���A�@ | ���̓�����@ |

| ���X�g�@ | ���̖���3�ԕσC�����@ | �w�����A����������舤�� "O lieb so lang du lieben kannst"�xS.298�A�@ |

���z

�p���t�� �|�u��c�q���q�@�\�v���m���T�C�^���v��

�@��c�q���q���A���ݓ��{�L���̃\�v���m�E�����R�E�X�s���g�ł���A�{�N1���̓����̌��c�u�g�X�J�v�ł́A�{���ɑf���炵���u�g�X�J�v�̖����A�����Z�������Ă��ꂽ�̂͋L���ɐV�����Ƃ���ł��B���̖�c���A�t�����R���䂳��̋��߂ɉ����āA80�l�K�͂̃T�����Ń��T�C�^�����J���ƕ����A�f���Ă܂���܂����B

�@���́A�ԍ�x�@�̗��̃r����6�K�ŁA�r���͋x���̂��ߎ{������Ă���A���ꂷ�邾���ł����\��ςƂ����A�{���ɉB��Ƃōs���悤�ȃR���T�[�g�B�u�Z�~�N���[�Y�h�R���T�[�g�v�Ƃ��������ŁA���ꂾ���ɔZ���Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��o���܂����B

�@�J�����Ԃ�������12�����傤�ǂƂ����A���t�ƂɂƂ��Ă͑������l�̎��ԁB�ŏ��͐����܂��Q�Ă��銴���ŁA�d�����B�b���̃A���A�́A�����A�C�h�����O���Ƃ��������̉̂ł����B�������A�̂��i�ނɂ�āA�ǂ�ǂ�A���_�炩���Ȃ��Ă����A�t���X���b�g���\�ɂȂ��Ă����Ƃ��������ł��B�g�X�e�B�̌㔼����͗��Ζ�c�q���q�Ƃ����̂ŁA�傢�Ɋ��S�������܂����B

�@�`�}�[���̍�i�͖�c���̉̂���ɂƂ��ẮA�ق�̔��x�߂̂悤�ȍ�i�ł�����A�������Ȃ�̖����Ȃ��f���炵���������A�����āA�Ō�́u���̉́v�B�悩�����ł��B���̖�c�̐��n�ƁA�Ȃ̖����I�������荇���Ă���̂ŁA�����Ă��č��ꍛ�ꂵ�܂����B���炩�ɖ{���̔����ł����B

�@�A���R�[���͈�Ȗڂ��u���C�[�Y�v�̃A���A�B����܂���ϗ��h�Ȃ��́B�����āA�Ōオ�A�s�A�m�ȂƂ��Ă��܂�ɂ��L���ȃ��X�g�́u���̖�3�ԁv�̉̋ȔŁB�̋Ȕł��̂͏��߂Ă������̂ŁA�ʔ��������ł��B

�@����1���ԋ��̉��t��ł������A�����Ǝv�����̂́A�J������A���R�[���܂Ŗ�c�͂قڕ���ɏo�����ς肾�������ƁB�r���ŁA�t�����R����̋ȉ��������܂��̂ŁA��C���^�[�o���͎���Ƃ������̂́A���Ɉ������ނ��Ƃ͈�x���Ȃ��A�r����������ōA���������Ƃ��Ȃ��A��C�ɉ̂�����܂����B1���ԂƂ͂����A���̃v���O�����ŁA����Ȃ��Ƃ��o����̂����ɑ�ꋉ�̃\�v���m�͈Ⴄ�ȁA�Ƃ�����ۂł��B���ɍŌ�́u���̖��v�͍A�����n�߂Ă����悤�ŁA�����ł͂Ȃ������̂ł����A�܂��A���ꂾ���̂��������̂ł�����d�����Ȃ��ł��傤�B

�@�Z���Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��o���܂����B

�u��c�q���q�@�\�v���m���T�C�^���vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

���ꗿ�F���R�ȁ@3000�~

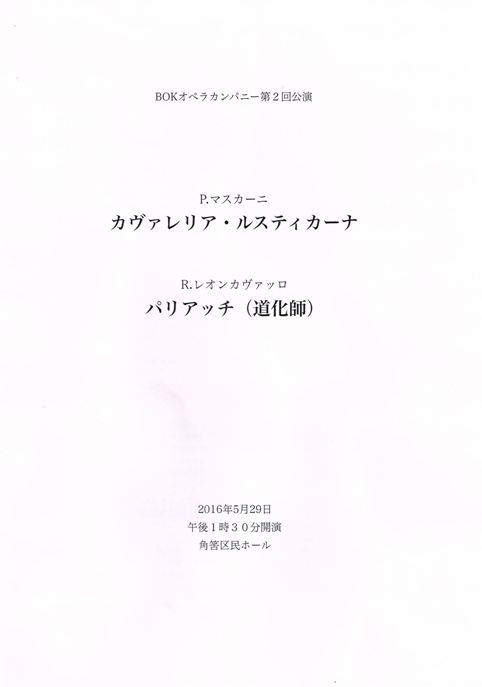

BOK�I�y���J���p�j�[��2�����

�I�y���P���E�����t����i�C�^���A��j�㉉

�}�X�J�[�j��ȁ@�̌��u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�iCAVALLERIA RUSTICANA)

��{�F�W�����@���j�E�^���W���[�j�E�g�b�c�F�b�e�B/�O�C�[�h�E���i�[�V

�I�y��2���E�����t����i�C�^���A��j�㉉

���I���J���@�b����ȁ@�̌��u�����t�v�iI

Pagliacci)

��{�F���b�W�F�[���E���I���J���@�b��

���@�p���斯�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@�G�� |

�@ �@ |

| �s�A�m | �F | �����@�Ȃ��� | |

| ���@�� | �F | BOK���H�[�J���E�A���T���u�� | |

| �����w�� | �F | ����@���b�^�����@�Ȃ��� | |

| �Ɩ����� | �F | ���c�@�� | |

| ����ē��@ | �F�@ | �@�j�D�@ |

�o����

�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i

| �T���g�D�b�c�@ | �F | �]���@���q |

| ���[�� | �F | �_�c�@������ |

| �g�D���b�h�D | �F | ����@�O |

| �A���t�B�I | �F | �g�X�@�S�� |

| ���`�A | �F | �c���@���� |

�����t

| �J�j�I | �F | �y��@���u |

| �l�b�_ | �F | ���c�R�@��b |

| �g�j�I | �F | �����@���l |

| �y�b�y | �F | ���c�@�m�� |

| �V�����B�I | �F |

�g�X�@�S�� |

���@�z

���̔��͂Ǝ����|BOK�I�y���J���p�j�[��2������u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�E�u�����t�v��

�@�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�Ɓu�����t�v�́A�Ƃ��Ƀ��F���Y���E�I�y���ɕ��ނ���A��ȔN����߂��A�����ɏ㉉����邱�Ƃ������I�y���ł��B�m���ɕ��͋C�����Ă���B�������A�悭����ƈႤ�Ƃ���������ł��B

�@�Ⴆ�A�\�v���m�̈ʒu�Â��B�u�J���@�����A�v�̃T���g�D�c�b�A�͎���ƌ����Ύ����������Ȃ�����ǂ��A�S�R�₩�����Ȃ����ł��B���]�E�\�v���m�ɂ���ĉ̂��邱�Ƃ������B����ɑ��āu�����t�v�̃l�b�_�̓X�s���g�n�̃\�v���m���̂����ł͂���܂����A�₩�Ȗ��ł��B

�@����e�m�[���͂Ƃ����ƁA�u�����t�v�̃J�j�I�̓h���}�e�B�b�N�E�e�m�[���̑�\���ł����āA���N�̔߂��݂��\���ł��Ȃ��Ɩʔ�������܂���B����ɑ��āA�u�J���@�����A�v�̃g�D���b�h�D�́A�Ⴂ�C�^���A�j�ł��B�ǂ��������čl���Ȃ��ɓ����y���j�ł��B

�@���́A����Ȃ��Ƃ����������Ɛ\���܂��ƁA����́uBOK�I�y���J���p�j�[��Q������v�ŁA�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�������A����Ȃ�ɂ܂Ƃ܂��Ă��Ă܂��܂����ȁA�Ǝv���܂����B�������A�u�����t�v�͐��������B���������E�g�j�I���̂����y�쏮�u�����|�I�Ȕ��͂Ǝ����ŁA�o�����X�I�ɂ̓J���@�����A�̕����ǂ������̂�������Ȃ�����ǂ��A�u�����t�v�ɔ��Ɏ䂩��錋�ʂƂȂ�܂����B

�@�y��J�j�I�A�ނ̐��̂��肬��̂Ƃ���ʼn̂��Ă��āA�낤���Ƃ�������������������̂ł����A���ʂƂ��ĉ���Ƃ���͂Ȃ��A���x���̍����̏��őS�҂�ʂ��܂����B���̕��ƈ�i�Ⴄ�����Ƃ�����ۂ������܂����B�L���ȁu�ߏւ�����v�͒����v������������̂ɏ���Ă��܂������A�������Ă���̉̏����Z�Ƃ��ɐ���Ȃ��̂�����܂����B����Ȃ�Bravo�̉̂ł��B

�@�g�j�I�̈������l�������Ȃ��B����̕���̓Z�~�X�e�[�W�`���̉��o�Ȃ��̕��䂾������ł����A�g�j�I�̕��Q���Ƃ����X�^�C�����т��Ă��܂����B���̃g�j�I�̗��ɉ�������̈�煂Ԃ�̕\�������ɗ��h�ł����B�J�j�I�̓g�j�I�ɏ悹����킯�ł����A���ꂪ��肭�s�������̈�煂ȕ\��̏o���������h�������Ǝv���܂��B�����͐ɂ��ނ炭�́A�����ƒቹ�������g�[���ŏo�Ă��Ȃ��B�r���Ő�����ւ���Ă��܂��̂��A������Ǝc�O�ł����B

�@���̓�l�Ɣ�r����ƁA�l�b�_�̍��c�R��b�A������Ɨ͂������銴���ł��B�u���̉́v�Ȃǂ͌����Ĉ����͂Ȃ��̂ł����A���ɓ����I�Ƃ������Ȃ����A�Ō�J�j�I�Ƃ̓�d�����J�j�I�̔��͂ɕ����Ă���Ƃ��낪����A�撣���Ă͂��܂������A�����Ղ�l�Ƃ�����ɂ͂����܂���ł����B

�@�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�ň�Ԉ�ۂɎc�����̂́A�}���}�E���`�A�̓c�����ނł����B�������������͋C�ŁA����ł��Ă������葶�݊��������āA�Ȃ��Ȃ��f���炵�����`�A�������Ǝv���܂��B���`�A�͌��\�d�v�Ȗ��Ȃ̂ɁA����㉉�ł͖ڗ������Ȃ����o�������C������̂ŁA����̂悤�ɁA��������Ɛ������Ă����悤�ȉ��t�͗ǂ��Ǝv���܂��B

�@���̑��̎�v���ł����A�T���g�D�c�@�̍]�����q���g�D���b�h�D�̕���O���������܂Ƃ܂��Ă��銴���̉̏��ŁA�u�}�}���m��ʂ�v�����āA�J���c�H�[�l�����Ĉ����͂Ȃ��̂�����ǂ��A�˂����������̂͂Ȃ��ʔ����̏��Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂����B

�@����̓A���t�B�I�̋g�X�S��������ŁA�����Ƃ����ƍr�X�����Ă悢�Ǝv���܂����B������Ɖ̂��Ă���Ƃ͎v���̂ł����A��ڂ�������Ȃ������ł��B�g�X�́u�����t�v�ŃV�����B�I���̂����̂ł����A�V�����B�I�ł���A���̉̂����ł������̂��ȂƎv���܂����A�A���t�B�I�͈Ⴄ�ł���A�Ƃ��������ł��B

�@���̃A���t�B�I�ƃg�D���b�h�D�ł����A��l���o����Č����Ɏ���Ƃ���̋ٔ��������ɔ����̂ł��ˁB�����Ƃ����ƒj�̈Ӓn���Ԃ������āA�����Ɏ������܂Ȃ��ƂˁB�C�^���A�j�����H�n�ł͂��܂ɂȂ�܂���B

�@�����̓A�}�`���A�̂P�P�l�őg���Ґ��B�u�J���@�����A�v���u�����t�v�̍����͏d�v�ł���Ȃ�ɐl�������Ȃ��Ɨl�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��낪����̂ł����A�P�P�l�ł悭�������܂Ŋ撣�����Ȃƌ����Ƃ���ł��B�������ꎩ�̂̓J���@�����A�̕����ǂ������ł��B

�@�u�����t�v�͖{����������������܂��B���������̕����͏����������̂����̂ł����A��͂萺�F���g���Ă������Ə����͉��F���Ⴂ�܂��B���̕ӂ��u�����t�v�̂܂Ƃ܂肪�����Ȃ���������������܂���B

�@���ƖJ�߂Ȃ�������Ȃ��̂́A�s�A�m�̏����Ȃ����B���ׂ̍��g�̂Ńs�A�m���K���K���炵�܂��B�u�J���@�����A�v���u�����t�v�����������킹��I�y���Ȃ̂ŁA���t������ɍ��������̋��x�����K�v�ł����A�����̔��t�́A���ɑS�������Ă��炸�A�܂��ׂ����Ƃ������������e�����Ȃ��Ă��đ傢�Ɋ��S�������܂����B

�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v/�u�����t�vTOP�ɖ߂�B

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||