オペラに行って参りました-2014年(その5)

目次

| まとまった時の素晴らしさ | 2014年10月26日 | 新国立劇場「ドン・ジョヴァンニ」を聴く |

| 段取りが音楽に及ぼす影響について | 2014年10月26日 | 「声楽研究団体「杉並リリカ」設立記念ガラ・コンサート」を聴く |

| 画龍点睛に欠く | 2014年11月1日 | 藤原歌劇団「ラ・ボエーム」初日を聴く |

| チームワーク | 2014年11月2日 | 藤原歌劇団「ラ・ボエーム」二日目を聴く |

| 電気増幅の功罪 | 2014年11月15日 | NISSAY OPERA 2014「アイナダマール」を聴く |

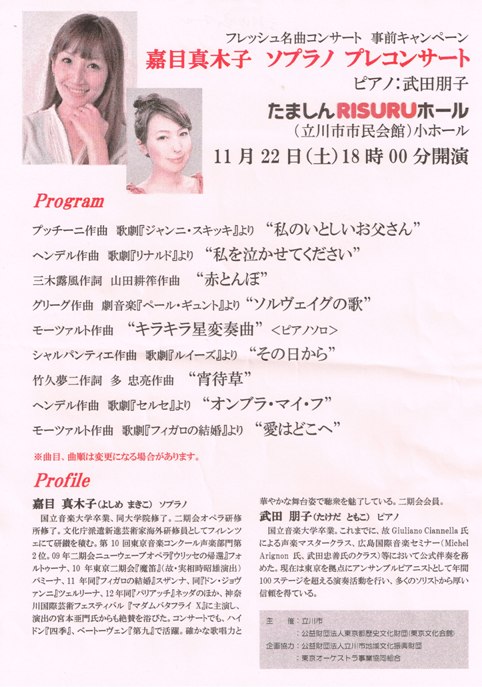

| 一寸寄り道 | 2014年11月22日 | 「嘉目真木子ソプラノ・プレコンサート」を聴く |

| オペレッタの難しさ | 2014年11月24日 | 東京二期会オペラ劇場「チャルダーシュの女王」を聴く |

| 若手の魅力・ベテランの力 | 2014年11月29日 | 日本オペラ振興会「Autumn Concert 2014〜愛と祈りに寄せて」を聴く |

| 作品の本領を知る | 2014年12月5日 | NHK交響楽団第1796回定期演奏会「ペレアスとメリザンド」を聴く |

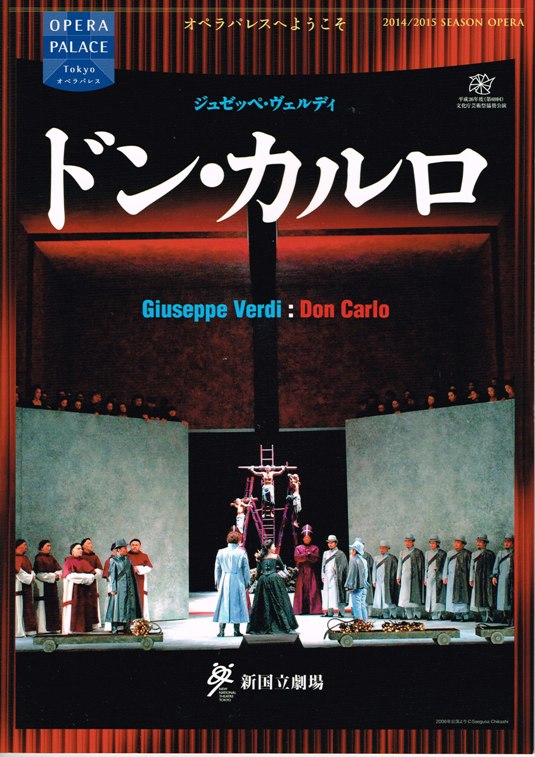

| ゴチックの魅力 | 2014年12月6日 | 新国立劇場「ドン・カルロ」を聴く |

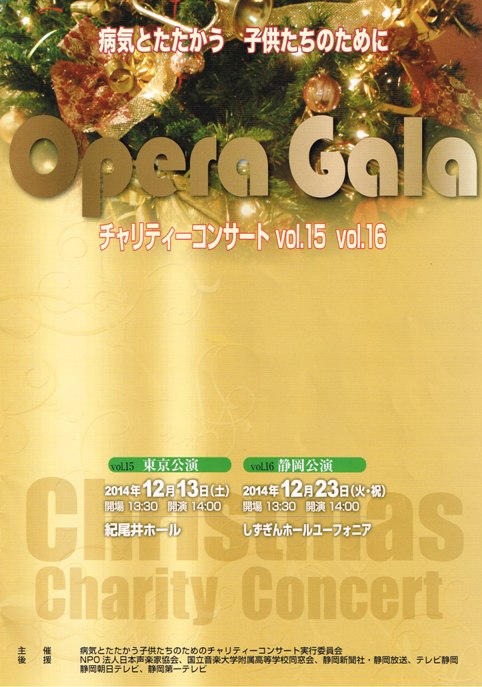

| チャリティーコンサートを続けるということ | 2014年12月13日 | 病気とたたかう子供たちのために Opera Gala チャリティーコンサートvol.15を聴く |

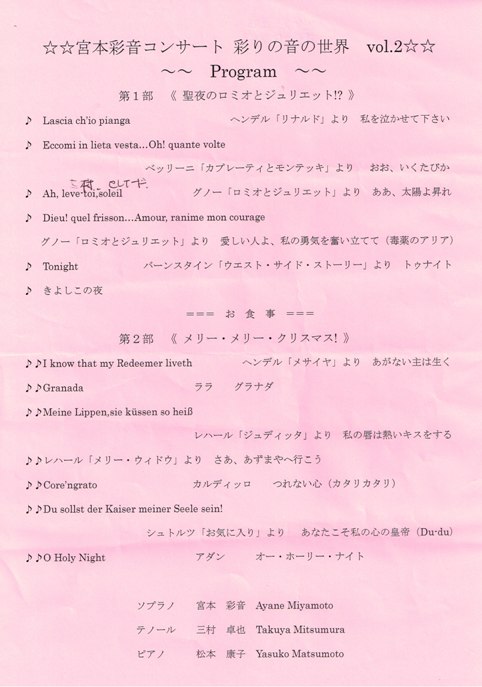

| 楽しくなければクリスマスじゃない? | 2014年12月14日 | 宮本彩音コンサート〜彩りの音の世界〜vol.2を聴く |

オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク

| 2014年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | |

| 2013年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2013年 |

| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2012年 |

| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |

| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |

| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |

| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |

| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||

| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||

| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||

| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||

| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||

| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||

| 2001年 | 前半 | 後半 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||

| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |

![]()

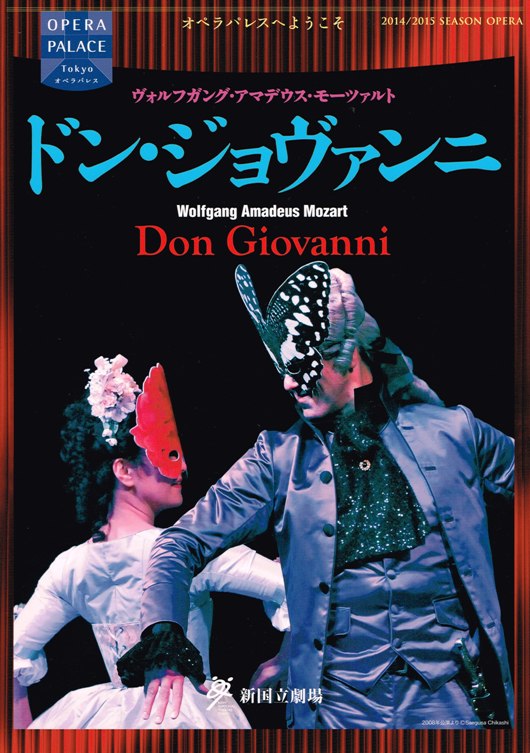

鑑賞日:2014年10月26日

入場料:C席 6804円 4F1列13番

主催:新国立劇場

オペラ2幕 字幕付き原語(イタリア語)上演

モーツァルト作曲「ドン・ジョヴァンニ」(Don Giovanni)

台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ

会場 新国立劇場・オペラ劇場

| 指揮 | : | ラルフ・ヴァイケルト |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| チェンバロ | : | 石野 真穂 | |

| 合唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 演出 | : | グリシャ・アサガロフ | |

| 美術・衣裳 | : | ルイジ・ベーレゴ | |

| 照明 | : | マーティン・ゲブハルト | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 斉藤 美穂 | |

| 芸術監督 | : | 飯守 泰次郎 |

出演者

| ドン・ジョヴァンニ | : | アドリアン・エレート |

| 騎士長 | : | 妻屋 秀和 |

| レポレッロ | : | マルコ・ヴィンコ |

| ドンナ・アンナ | : | カルメラ・レミージョ |

| ドン・オッターヴィオ | : | パオロ・ファナーレ |

| ドンナ・エルヴィーラ | : |

アガ・ミコライ |

| マゼット | : | 町 英和 |

| ツェルリーナ | : | 鷲尾 麻衣 |

感 想

纏まった時の素晴らしさ−新国立劇場「ドン・ジョヴァンニ」を聴く

私の知っている最高のドン・ジョヴァンニではなかった。最高のレポレッロではなかった。最高のオッターヴィオでもなければ、最高のゼルリーナでもなかった。でもオペラのトータルの感動という点で、私がこれまで10回以上実演を聴いている「ドン・ジョヴァンニ」のなかで、多分ベストか二番目の演奏だったと思いました。今日はこのオペラを聴いて、本当に良かったな、とつくづく思いました。

エレートのドン・ジョヴァンニは、デモーニッシュなドン・ジョヴァンニというよりは、優男風のジョヴァンニ。甘いマスクで声もよい。彼だったらなびく女性も沢山いるだろうな、という印象。その分「シャンパンの歌」などは豪快さが足りないかな、と思う部分もあるわけですが、その代わり、「セレナード」なんかは甘い響きで美しいし、ゼルリーナとの「誘惑の二重唱」も、これならゼルリーナは気を迷わせてしまうよな、と説得力十分でした。所作も基本的には優雅だし、色気もある。とても気に入りました。

マルコ・ヴィンコのレポレッロ。全体的に立派な歌で、動きも活発なのですが、その雰囲気はレポレッロ的というよりはフィガロに近い感じ。「カタログの歌」などは流石でしたが、一寸遊びが足りない感じがしました。立派な歌の間に垣間見る三の線こそがレポレッロの醍醐味だと思うのですが、演出上三枚目的演技するところは別として、ダメダメ感が少なかったかな、と思いました。

妻屋秀和の騎士長。最高。妻屋は二年前の公演でもこの役を歌って、私は感心しましたが、この方の騎士長は何度聴いても魅力的です。

レミージョのドンナ・アンナ。こちらもとても素敵。上品なドンナ・アンナで、歌の滑らかさのきめ細やかさが凡百の方とは違います。端正な歌なのですが、表面だけが滑らかに固まっているというより、細かく塗り重ねて来たものが、表面で滑らかに光っている感じがします。二幕の大アリア「私が残酷ですって」は、揺れ動く感情表現が実に見事で、ヨーロッパで評判であるのは当然かな、と思いました。

ミコライのドンナ・エルヴィーラ。こちらも素敵。ミコライは、2年前の新国立劇場の「ドン・ジョヴァンニ」でドンナ・アンナを歌われて、それも決して悪いものではなかったのですが、エルヴィーラの方が向いている感じがします。中低音の迫力が微妙に下品で、それが、ドンナ・エルヴィーラにぴったり。エルヴィーラは、ドン・ジョヴァンニに弄ばれ、捨てられた女の悲しみをどう表現するかが腕の見せ所ですけど、そこの切なさの表現が魅力的です。

鷲尾麻衣のゼルリーナ。高音が若々しく伸びるところが良いし、雰囲気も一寸コケティッシュでいかにもマゼットの良い嫁さんになりますよという感じが良かったです。町英和のマゼットも若々しさがあり、よい演奏でした。

ファナーレのドン・オッターヴィオ。彼も立派な歌。私の個人的な好みを申し上げれば、オッターヴィオはもっと澄んだ声のレジェーロ・テノールが柔らかく歌うのが好ましく、その点で、彼の歌は一寸ドラマティックな感じですが、彼の表現も勿論ありだと思います。

以上、個別の歌手が皆水準以上の歌唱をしてくれたわけですから、悪い舞台になりようがないのですが、それにもまして良かったのが、ヴァイケルト/東京フィルの演奏。歌手たちの歌に寄り添っているのに、それに媚びずにしっかり推進していく感じ。だから音楽に間延びしたところが無く、重唱もぴったりはまるのだろうと思いました。聴いている感じは自然な流れのように聴こえるのですが、そこは指揮者がしっかりコントロールして、纏めていたのでしょう。

その纏まりが本当に素晴らしく、全体としての音楽のうねりがモーツァルトの魅力を引き出していたように思いました。感動的でした。

![]()

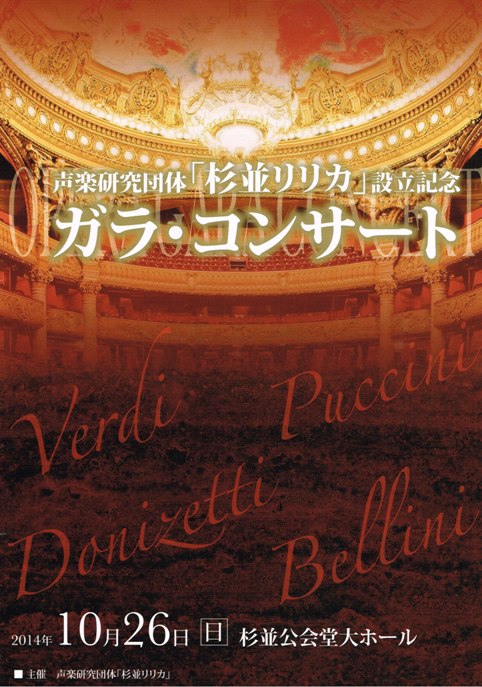

鑑賞日:2014年10月26日

入場料:1F21列26番 2000円

会場:杉並公会堂

出演

| ソプラノ | : | 佐藤 亜希子 |  |

| ソプラノ | : | 鈴木 玲奈 | |

| ソプラノ | : | 野田 ヒロ子 | |

| ソプラノ | : | 前田 洋子 | |

| ソプラノ | : | 松久 果央梨 | |

| メゾソプラノ | : | 鳥木 弥生 | |

| テノール | : | 小野 弘晴 | |

| テノール | : | 柾木 和敬 | |

| テノール | : | 村上 公太 | |

| バリトン | : | 山口 邦明 | |

| ピアノ | : | 藤原 藍子 | |

| 解 説 | : | 酒井 章 |

プログラム

|

作曲家/作品名 |

曲名 |

演奏者 |

| 第一部 | ||

| ヴェルディ「リゴレット」 | マントヴァ公とジルダの二重唱「君は私の心の太陽だ〜さらば、さらば」 | 村上公太/鈴木玲奈 |

| ジルダのアリア「慕わしき人の名は」 | 鈴木玲奈 | |

| リゴレットのアリア「延臣たちよ、下劣で呪われた者どもよ」 | 山口邦明 | |

| リゴレットとジルダの二重唱「祝日の度に教会で〜そうだ、復讐だ」」 | 山口邦明/鈴木玲奈 | |

| マントヴァ公の「女心の歌」と四重唱「風の中の羽根のように〜美しい愛の娘よ」 | 村上公太/鳥木弥生/山口邦明/鈴木玲奈 | |

| ヴェルディ「運命の力」 | レオノーラのアリア「神よ、平和を与えたまえ」 | 前田洋子 |

| ヴェルディ「ドン・カルロ」 | カルロとエリザベッタの二重唱「王妃様にお願いがあってまいりました」 | 野田ヒロ子/柾木和敬 |

| ヴェルディ「アイーダ」 | ラダメスのアリア「清きアイーダ」 | 小野弘晴 |

| アイーダとラダメスの二重唱 | 野田ヒロ子/小野弘晴 | |

| 第二部 | ||

| ドニゼッティ「ランメルモールのルチア」 | ルチアのアリア「あたりは沈黙に閉ざされ」 | 松久果央梨 |

| プッチーニ「ラ・ボエーム」 | ムゼッタのアリア「私が街を歩くと」 | 鈴木玲奈 |

| ミミ、ロドルフォ、ムゼッタ、マルチェッロの四重唱「貴方の愛の呼び声に誘われて」 | 野田ヒロ子/村上公太/鈴木玲奈/山口邦明 | |

| プッチーニ「マノン・レスコー」 | デ・グリューのアリア「いや、私は狂人です」 | 柾木和敬 |

| プッチーニ「トスカ」 | トスカのアリア「歌に生き、愛に生き」 | 前田洋子 |

| ジョルダーノ「アンドレア・シェニエ」 | ジェラールのアリア「祖国の敵」 | 山口邦明 |

| チレア「アドリアーナ・ルクヴルール」 | ブイヨン公爵夫人のアリア「未熟な喜び、甘い苦しみ」 | 鳥木弥生 |

| ベッリーニ「ノルマ」 | ノルマのアリア「清らかな女神」 | 佐藤亜希子 |

| ノルマとアダルジーザの二重唱「ノルマよ、御覧なさい」 | 佐藤亜希子/鳥木弥生 | |

| プッチーニ「蝶々夫人」 | 蝶々夫人のアリア「ある晴れた日に」 | 野田ヒロ子 |

| 蝶々夫人とピンカートンの二重唱「魅力に満ちた瞳の赤ちゃん」 | 野田ヒロ子/小野弘晴 | |

段取りが演奏に及ぼす影響について−声楽研究団体「杉並リリカ」設立記念ガラコンサートを聴く

最近「失われた声を求めて」という「テノール大全」を世に問うた、”フランコ”酒井章さんは、歌手たちに歌う場を提供する仕事をボランティア的に続けていらっしゃいます。昨年までは、文京区の「チッタデイーノオペラ振興会」という団体が活動の中心だったようですが、そこから離れて(それに加えてかもしれません)、「杉並リリカ」という団体を立ち上げ、設立記念ガラコンサートを行うというので、出かけてまいりました。

杉並に縁のない酒井さんが「杉並」と銘打ったのは、同会会長を引き受けた”ジョヴァンニ”深瀬昇さんが、杉並区民だったというのが理由のようです。

サービス精神旺盛の酒井さんらしく、聴きどころをてんこ盛りにしたプログラムを用意しました。普通のコンサートならほぼ2回分の内容です。これで2000円は超お得なのですが、てんこ盛りにしすぎて、まずい状況も現れました。19:00開演のこのコンサートは当初から途中15分の休憩を入れて、21:30分の終演とアナウンスされていました。直接の演奏だけであればその時間で何とか収まったのでしょうが、冒頭の深瀬会長のあいさつ、また情報提供をたっぷりしたいフランコ氏の長饒舌、それに歌手の出入りの時間もあり、押せ押せになりました。20:05分に終わる筈の第一部が終了したのが、20時30分。休憩を10分にして再開したものの、21:30に終わる筈もなく、完全撤収時間と言われた22:00を過ぎても終わらないという非常にまずい状況を生みました。ひょっとすると、「杉並リリカ」はしばらくの間「杉並公会堂」を貸して貰えないかもしれません。

そういった裏方の事情をある程度知っていたので、後半の第二部は自分が主催者でもないにも拘らず気が急いてしまって、しっかりと鑑賞することが出来ませんでした。勿論その中でも野田ヒロ子の「ある晴れた日に」であるとか、佐藤亜希子の「清らかな女神」、佐藤と鳥木弥生の二重唱、鳥木のブイヨン公爵夫人のアリアなど、流石と申し上げるべき歌唱もあったのですが、そういう歌でも彼女たちにしてみれば、お尻が決まっているのでどうしようということで、気もちが落ち着かず、十分に歌いきれなかった部分はあったようです。

という訳で感想は、比較的じっくり聴くことが出来た前半だけ。

今回の聴きものは、一部オペラ通から注目され始めている新鋭ソプラノ、鈴木玲奈。まだ25歳ということです。若々しい上に伸びる声で気持ちが良い。最初は緊張していたのか、声量が今一つかな、と思ったのですが、その後は気になるほどではありませんでした。彼女の今の問題点は伸びやかな高音に対して、中声部が一寸こもりがちになること。あと、ちょっと曲数が増えてくると、音楽の表情が乏しくなることです。この辺りは練習と経験でどんどん改善できるところでしょう。今後の素敵な成長を期待したいと思います。

山口邦明のリゴレットは立派なのですが、音楽がするすると進んでしまって、慟哭の表情が今一つ乏しい感じ。リゴレットはもっとたどたどしくてもよいのではないか、という気がします。後半のジェラールの方が、彼に良く似合っているように思いました。

リゴレットの四重唱は、バランスが良くない。もっとそれぞれの声が聴こえるようであってほしいと思いました。

前田洋子のレオノーラとトスカ。頑張っていることはよく分かるのですが、音楽に表現が嵌っていない感じがしました。ありていに申し上げれば、歌が野暮ったいように思いました。

ドン・カルロの二重唱。盛り上がって素敵な歌、だったのですが、柾木のカルロには大人を感じてしまいました。勿論それが悪いということではないのですが、カルロはもっとハチャメチャでも宜しいのではないかと思ったりもしました。そうすることで、もっとエリザベッタとカルロの温度差が見えるのではないか、と思いました。

小野弘晴のラダメス。ラダメスは、この7月、同じ杉並公会堂で青柳素晴の歌唱を聴いたのですが、これは本当に素晴らしいラダメスでした。音楽を全てきっちり制御している感じ。その青柳と比較すると、小野のラダメスは感情に流されてしまっているように思いました。野田ヒロ子はアイーダが勿論守備範囲で悪くはなかったのですが、後半の蝶々夫人よりは似合っていない感じがしました。

松久果央梨のルチア。悪くはないのですが、もっと華やかだともっと良い。ご本人は美しく華やかな方なのですが、音楽は少し華やかさに欠ける感じがしました。もう一段踏み込んだ表現でも良かったのかもしれません。

以上辛口で書きましたが、皆さんそんなに悪かったということではありません。こういうガラ・コンサートは主宰者の要求はあるにせよ、基本的に自分たちの得意な曲を歌う訳ですから立派な演奏になるものですし、事実皆立派だったと思います。安価な入場料でそれだけ立派な歌を聴かせて頂いたわけですから、大変うれしいです。最大の問題は詰め込み過ぎなことです。酒井さんのサービス精神はよく分かるのですが、次回はもっとプログラムを軽くしてピアノの負担を少なくしてあげましょう。

それにしても3時間強の長丁場、一人で支えた藤原藍子は凄い。最大の賛辞を送りましょう。Bravassimo。

「杉並リリカ ガラ・コンサート」TOPに戻る

本ページトップに戻る

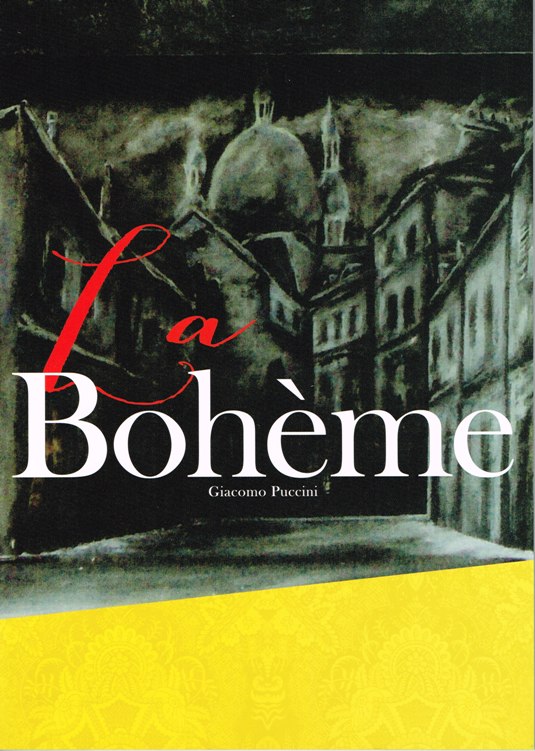

![]()

入場料:10800円 2F7列21番

主催:(公財)日本オペラ振興会/Bunkamura

藤原歌劇団創立80周年記念公演

オペラ4幕、字幕付原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」(La Boheme)

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イッリカ

会場 オーチャード・ホール

| 指 揮 | : | 沼尻 竜典 |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |

| 合唱指揮 | : | 須藤 桂司 | |

| 児童合唱 | : | 多摩ファミリーシンガーズ | |

| 演 出 | : | 岩田 達宗 | |

| 美 術 | : | 増田 寿子 | |

| 衣 裳 | : | 前田 文子 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| 舞台監督 | : | 佐藤 公紀 |

出演

| ミミ | : | バルバラ・フリットリ |

| ロドルフォ | : | ジュゼッペ・フィリアノーティ |

| ムゼッタ | : | 小川 里美 |

| マルチェッロ | : | 堀内 康雄 |

| ショナール | : | 森口 賢二 |

| コッリーネ | : | 久保田 真澄 |

| ベノア | : | 折江 忠道 |

| アルチンドロ | : | 柿沼 伸美 |

| パルピニョール | : | 岡坂 弘毅 |

感想

画龍点睛に欠く−藤原歌劇団80周年記念公演 「ラ・ボエーム」初日を聴く

藤原歌劇団の第1回公演は、1934年6月7日日比谷公会堂に於いて行われました。演目は言わずと知れたプッチーニ「ラ・ボエーム」。それ以来、藤原は「ラ・ボエーム」を幾度となく取り上げており、公演数で行けば、「椿姫」、「蝶々夫人」、「カルメン」、「トスカ」に次ぐ人気演目です。しかし、「ラ・ボエーム」をアニバーサリーの演目として取り上げた経験はなく、80周年記念公演と銘打たれた本公演で初めてのことです(70周年記念公演は「カルメン」)。

用いた演出は、2007年にオーチャード・ホールで上演された岩田達宗の演出。この岩田演出は、屋根裏部屋なのに、天窓が高すぎやしないか、とか突っ込みどころはあるのですが、実に良く練られた舞台で、7年前見た時、私は、「そして、全体としてみれば、よく練られた舞台だった、と申し上げることに何ら躊躇がありません。トータルバランスで申し上げれば、私がこれまで実演で見たボエームの中で一番良かった舞台だと思います」と評価しています。

その時聴いたメンバーのうち、ミミ、ロドルフォ、ショナール、ムゼッタが交替しただけで、マルチェッロの堀内康雄、コッリーネの久保田真澄、ベノアの折江忠道、アルチンドロの柿沼伸美が再演であり、彼等の手慣れた演奏は、流石に見事なものでした。例えば、堀内康雄は、私はプッチーニ歌いだとは思わないのですが、マルチェルロはやっぱり凄く魅力的で、流石堀内と申し上げて何の躊躇もありませんし、久保田真澄のコッリーネだって、例の「外套のアリア」だけではなく、細かいアンサンブルでもしっかり演奏に貢献していたと思います。

そして、ベノアとアルチンドロ、このオペラの笑われ役は、年季の入った方の方が魅力を出せるわけですが、折江のベノアは流石ですし、柿沼アルチンドロだってあのおたおたした様子や、請求書を見せられて驚く様子などは、流石ベテランと申し上げるべきでしょう。

オーケストラも良い。沼尻竜典が指揮する東京フィルハーモニー交響楽団は、凄く柔らかい音色で、舞台全体を包みます。各幕の特徴を捉えながら、歌手たちの魅力を引き出すように演奏しているように思いました。第一幕、第四幕前半の若きボヘミアンたちの様子を生き生きとサポートしましたし、第二幕のカルチェラタンだってとても魅力的です。第三幕のあの別れのシーンの美しさだってとても良かったと思いますし、最後の悲しい別れの音楽も実に魅力的です。部分部分のメリハリをしっかり見せながら、それでいて、流れの途切れない音楽にし、耳の悲劇を浮き彫りにさせるところ、流石と申し上げるしかありません。

合唱は定評のある藤原の合唱部、これが流石に手慣れた演奏で素敵でしたし、児童合唱の多摩ファミリーシンガーズも上手に聴かせてくれました。

今回交替した方ではまずムゼッタが良い。小川里美は若くてきゃぴきゃぴのムゼッタという感じではありませんが、落ち着いた美貌の歌姫という感じで、これはこれで悪くありません。ムゼッタは、第二幕で登場するとき舞台の雰囲気を買える役目を担っているわけですが、その色の変え方が見事。オーケストラのサポートもあったわけですが、小川ムゼッタの声で、明らかに劇場の雰囲気が変わりました。小川は元々メゾソプラノでソプラノに音域を上げた方ですから、中低音部に密度があり、それに加えて高いところもしっかり伸びてくるので、エネルギーを感じられるのだろうと思います。ムゼッタのワルツが良いことは言うまでもないのですが、第三幕のマルチェッロとの喧嘩の音楽にしたって、ミミとロドルフォの別れの音楽より断然魅力的でした。

森口賢二のショナールは、先輩方に囲まれて一寸軽薄な感じのショナールに仕上がっていました。ショナールはアンサンブルの核として活躍するわけですが、しっかりジョイント役を果たして、堀内マルチェッロ、久保田コッリーネと息の合ったアンサンブルを聴かせてくれました。

これでミミとロドルフォが良ければ最高だったのでしょうが、最も大事な二人がブレーキでした。まず、フリットリのミミ。全然良くない。少なくても、私が好きなスタイルのミミではありません。彼女は、2000年前後から、2011年のメトロポリタン歌劇場の日本公演で急遽代役で歌うまで、10年以上この役を封印していたそうですが、要するに上手に歌う自信がなかったから、歌わなかっただけではないか、と申し上げたいほど。まずビブラートが過剰すぎる。一寸した、何でもないようなところでもビブラートを利かせるのは如何なものか。それがフリットリのスタイルと言われてしまえばそれまでなのでしょうが、彼女の歌い口に私はミミの音楽を歪ませているように思えてなりませんでした。全体的に声量も控えめで強弱のダイナミクスもそれほど強いわけではなく、特別繊細な表情だとも思えなかったし、フリットリの名前がなければ、あれだけ拍手が貰えたでしょうか?

もっとひどかったのがロドルフォ。どうしようもなく不調。彼の調子の良い時の声は美声だとは思いますが、本番に向けての準備に失敗して喉を傷めていたのかもしれません。ハイCが出ないのは申し上げるまでもなく、高音部ではひっくり返りそうになるのを必死で押さえているような歌いっぷり。自分が不調であることは本人が一番分かっていて、それが不安で更に萎縮するものですから良い所がどんどん無くなっていく感じです。だからミミとのアンサンブルも良くありません。第三幕の別れのシーンは、ミミとロドルフォのロマンティックな別れと、マルチェッロとムゼッタの痴話喧嘩が対比的になって、ロマンティックな表情が優先して終わるというのが、プッチーニ先生の期待した本来の姿だと思うのですが、ミミ・ロドルフォの存在感が薄く、ムゼッタ・マルチェッロが音響的に前面に出た感じになっていました。カーテンコールで相当Booが飛んでいましたが、仕方がないところでしょう。

以上、全体としてはとても素敵な舞台で、これでミミとロドルフォに人を得ていれば、と思うのですが、残念ながらそうならないところがオペラなのでしょう。

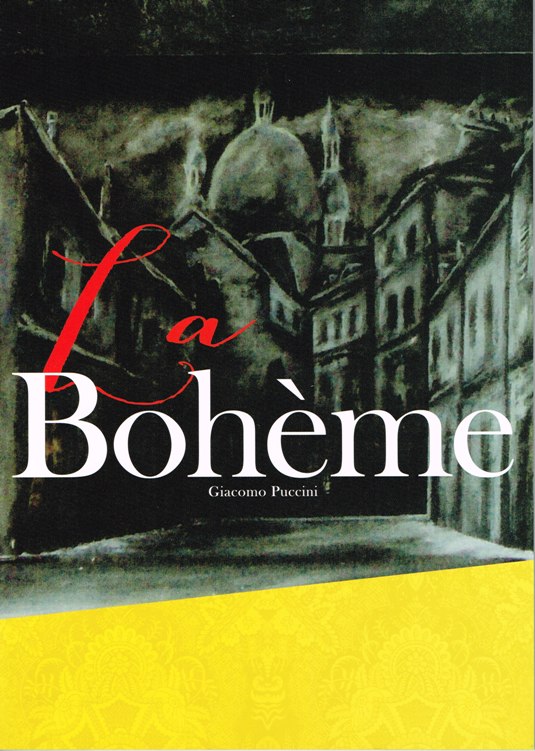

![]()

入場料:5800円 3F4列22番

主催:(公財)日本オペラ振興会/Bunkamura

藤原歌劇団創立80周年記念公演

オペラ4幕、字幕付原語(イタリア語)上演

プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」(La Boheme)

台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イッリカ

会場 オーチャード・ホール

| 指 揮 | : | 沼尻 竜典 |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |

| 合唱指揮 | : | 須藤 桂司 | |

| 児童合唱 | : | 多摩ファミリーシンガーズ | |

| 演 出 | : | 岩田 達宗 | |

| 美 術 | : | 増田 寿子 | |

| 衣 裳 | : | 前田 文子 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| 舞台監督 | : | 佐藤 公紀 |

出演

| ミミ | : | 砂川 涼子 |

| ロドルフォ | : | 村上 敏明 |

| ムゼッタ | : | 伊藤 晴 |

| マルチェッロ | : | 須藤 慎吾 |

| ショナール | : | 柴山 昌宣 |

| コッリーネ | : | 伊藤 貴之 |

| ベノア | : | 折江 忠道 |

| アルチンドロ | : | 柿沼 伸美 |

| パルピニョール | : | 岡坂 弘毅 |

感想

チームワーク−藤原歌劇団80周年記念公演 「ラ・ボエーム」2日目を聴く

両キャストを聴いて、出来具合は二日目が断然上でした。主要キャストに不調な人はおらず、皆、それぞれの役目をしっかり果たしていたというところだと思います。オーケストラは初日から良かったのですが、二日目はもっと流麗に流れていました。音楽の流れが本当に自然で音楽の魅力がより明確に示された、と申し上げましょう。

「ラ・ボエーム」という作品は、プリマドンナオペラと言うよりはアンサンブルオペラです。その典型は第二幕で、ここは、ボヘミアンたちがカフェ・モニュスで食事をしている所に、ムゼッタがやって来て、マルチェッロとの恋が再燃するわけですが、ここで大事なのは合唱です。合唱は大人の合唱と児童合唱とが入っていて、大人たちが子供をしかりつけたり、子供たちがパルピニョールを見つけて追い回したりといった、ボヘミアンたちとは全く無関係の動きが同じ舞台で並行して進みます。一方でこの合唱とボヘミアンたちは完全に無関係ではなくて、ムゼッタが登場すると、「あのムゼッタよ」と噂をする役目も担う訳です。

この複雑な三次元的動きを同時並行のように見せるために、プッチーニは緻密なスコアを書いたわけですが、このスコアを上手く廻すためには、チームワークがとても大事で、お互いの役目をそれぞれ邪魔せず、音楽を受け渡していく必要があります。初日もそこは上手く行っていたのですが、それでもロドルフォが不調だったためか、それ以外のソリストもやや抑えめにしていたのか、二日目ほどの熱はなかったのではないかと思います。二日目はそういうテンションが微妙に高かったように思います。

パルピニョールの売り声も二日目の方が甲高く響きましたし、アルチンドロの表情も二日目の方がよりコミカルに見えました。合唱も初日より表情が豊かだったと思います。この舞台の熱が微妙に高かったことで損をしたのがムゼッタ。伊藤晴のムゼッタは初日の小川里美の大人びたムゼッタとは違い、ムゼッタらしいムゼッタと申し上げて良い。演奏は勿論立派で「ムゼッタのワルツ」も良かったし、マルチェッロとのやり取りも良かったのですが、登場した時のオーラで舞台の色を買えるという点に関しては、盛り上がっている所に入って来たので、初日ほど色が変わったという感じを与えられなかったのが本当のところです。

このチームワークの良さは、それぞれの登場人物が自分たちの役割をしっかり果たしたところから生じたのだろうと思います。その点で、主役のミミとロドルフォは特に重要です。

砂川涼子のミミ。上手いです。初日のフリットリはかなりセーブして歌っていたのだろうと思いますが、それより断然色彩的な歌です。響きも美しく華やかです。表情、表現ともに、私個人の好きなミミに間違いありません。考えてみますと、私も随分実演でボエームを聴いていますが、このミミは良かったと素直に思えるのは、1999年のフレーニのミミと、2007年の砂川涼子のミミ、そして今回の砂川ミミの三人しかいない。そう思うと、ミミってかなり難しい役柄なのだろうと思いますし、それを魅力的に歌える砂川の実力を称賛したいと思います。

村上敏明のロドルフォもいい。中音部ではいわゆる村上節がでて、そこは好悪が分かれるところだと思いますが、やっぱり高音は凄いと思います。「冷たい手」、ハイCは当然のところ。日本男児聴かせました、というと大げさですが、上に突き抜けるような響きは村上ならでは、と申し上げて良いでしょう。ロドルフォも色々な方の歌唱を聴いているけど、実演で接した方でロドルフォと申し上げると、村上以外思いつかない。それだけの魅力があります。

このミミとロドルフォの息の合い方も又絶妙。初日はミミとロドルフォとの微妙なずれも気になったのですが、それが私が知る限り全くなかったです。タイミングよく音が響く快感に酔いしれました。

マルチェッロ、ショナール、コッリーネもそれぞれ見事。須藤慎吾のマルチェッロは堀内マルチェッロと比べるとより硬い雰囲気のマルチェッロです。そういう表現が須藤の持ち味でしょうし、その持ち味が上手く表れた演技だったように思います。柴山昌宣のショナールも素晴らしい。響きが立派でアンサンブルを膨らませて行くのに大きく貢献していたと思います。伊藤貴之のコッリーネもアンサンブルでも「外套のアリア」でも立派な歌を聴かせました。

それぞれの役割をしっかり果たしたうえでチームワークの整った演奏に仕上がっており、私の聴いたボエームとしては2007年藤原ボエームと並ぶ最良の一つとなったと申し上げましょう。

![]()

入場料:B席5000円 2FH列34番

主催:(公財)ニッセイ文化振興財団

NISSAY OPERA 2014

全3景 字幕付原語(スペイン語)上演

ゴリホフ作曲「アイナダマール」〈愛の泉〉(AINADAMAR)

台本:デイヴィッド・ヘンリー・ウォン

会場 日生劇場

プログラム

第1部:「魂の詩人ロルカとスペイン」−オペラ「アイナダマール」へのプロローグ

<台本・構成:田尾下哲>

出演:長谷川初範 柴山秀明 三枝宏次

休憩

第2部 オペラ「アイナダマール」

スタッフ

| 指 揮 | : | 広上 淳一 |  |

| 管弦楽 | : | 読売日本交響楽団 | |

| 合 唱 | : | C.ヴィレッジシンガーズ | |

| 合唱指揮 | : | 服部 洋一 | |

| フラメンコギター | : | 智詠/フェルミン・ケロル | |

| カホン | : | 朱雀ハルナ | |

| シンセサイザー | : | 平塚洋子 | |

| 演 出 | : | 粟國 淳 | |

| 美 術 | : | 横田 あつみ | |

| 衣 裳 | : | アレッサンドロ・チャンマルーギ | |

| 照 明 | : | 大島 祐夫 | |

| 振 付 | : | マリアーノ・ブランカッチョ | |

| 音 響 | : | 遠藤 宏志 | |

| 映 像 | : | 栗山 聡之 | |

| 舞台監督 | : | 大仁田 雅彦 |

出演

| マルガリータ・シルグ | : | 横山 恵子 |

| ヌリア | : | 見角 悠代 |

| ロルカ | : | 清水 華澄 |

| ルイス・アロンソ | : | 石塚 隆充 |

| ホセ・トリパルディ | : | 加藤 宏隆 |

| 闘牛士 | : | 柴山 秀明 |

| 教 師 | : | 狩野 賢一 |

| ダンサー | : | アクセル・アルベリシ/五十嵐耕司/伊藤拓/木下あきら/三枝宏次/中村征矢/堀部佑介/山田洋平 |

感想

電気増幅の功罪−NISSAY OPERA 2014 「アイナダマール」を聴く

「スペインを舞台にした現代オペラ」ということで、楽しみにして伺いました。聴くのは録音を含めて全く初めて。聴いてみて思うのは、私の趣味とは随分違うな、ということでした。端的に申し上げれば、オペラらしくない。現代オペラは何本も聴いてきましたし、色々なパターンがあることは理解しているつもりですが、私のオペラ観とはかなり外れる作品のように思いました。

最初に申し上げるべきは、演劇としてかなり特殊、ということです。オペラは歌芝居ですから、芝居の要素がかなり強い。それに対して、「アイナダマール」はスケッチの重なりという感じで、ドラマとしてもメリハリが弱いです。マルガリータ・シルクの回想としてのロルカ、ということになるわけですが、回想としてのロルカのため、エピソードに連続性を感じることが出来ません。個別のエピソードはシルクにとって大切なことであるということは分かるのですが、ストーリー性が希薄なので、聴き手にとって、それがどういう意味を持つのかがピンと来ないのです。

勿論、ロルカの生涯について一定の知識があって、描かれたエピソードの背景を想像できる方は宜しいのでしょうが、ロルカという詩人をほとんど知らない聴き手には、あのエピソードだけで、ロルカを理解するのは至難の業だと思います。私は、ロルカと言えば、「無伴奏混声合唱のための ガルシア・ロルカ詩集」を思い出す程度の聴き手なので、正直ピンときませんでした。

そういうことを少しでも理解して貰うために、長谷川初範らによるプロローグのお芝居があるのだと思いますが、この芝居は、ロルカが近代スペインにおける重要な詩人であることを理解するには十分だったとは思いますが、オペラのストーリーと重ね合わせた時、どのように関係するのか、一度見ただけでは、なかなかすっきりと理解できなかった、というのが本当のところです。

このオペラでロルカの対立者として、ルイシ・アロンゾが大事な役柄ですが、アロンゾ役をカンタオールにしたために、役柄の性格の前にフラメンコ歌唱の独特な特徴が前に出てしまって、ドラマの敵役としての味を消してしまった感じがします。石塚隆充のアロンゾは、フラメンコ歌唱は魅力的ではあるのですが、そこと、殺し屋としての役柄の関係が今一つ見えずらい感じがありました。はっきり言えば、歌唱が勝ちすぎているのです。歌唱そのものが印象的過ぎて、歌っている言葉に生命がこもっていない。

石塚について申し上げれば、マイクを使って増幅して観客席に声を響かせます。これが良くないのではないかという気がします。オペラではマイクを使用してはいけないなどと申し上げる気はないですが、イコライザーを使っての積極的なバランス調整までは許されないのではないかという気がします。そのような人工が、それでなくても分かりにくいオペラをますます分かりにくくしていたように思います。

石塚の歌だけではありません。電気的に増幅していたのは、フラメンコギターや、カホンもそうです。これらの音は凄く鮮烈に聴こえるのですが、本来の音はオーケストラの音と比較した時あそこまで響く筈がない。そこには電気的な強調がある。それが私にはもの凄く不自然で、気持ち悪いものでした。

オーケストラが奏でる音楽はミニマル音楽的な感覚があり、それがこの作品のベースの流れなのだろうと思いますが、そこははっきり浮かび上がってきません。それよりもフラメンコギターやカホンの音がドミナントになっている感じです。恐らくそういうことを期待して作曲しているのでしょうから、それが悪いとは言えませんが、電気的増幅で、個別の楽器や個別の歌手を強調するやり方は、私の趣味には合いませんでした。

広上淳一の指揮する読売日本交響楽団は以上不利な立場に置かれていたようですが、演奏自身はしっかりやっていたようです。クラシック系の歌手陣は、横山恵子、清水華澄ともに、ヒーロー、ヒロインとしての輝きはあまり表には出なかったものの、演奏としてしっかりやっていたように聴きました。また合唱が良く、C・ビレッジシンガーズの声が、会場を包み込みました。

![]()

鑑賞日:2014年11月22日

入場料:自由席/無料

主催:立川市/公益財団法人東京都歴史文化財団

フレッシュ名曲コンサート 事前キャンペーン

嘉目真木子 ソプラノ プレコンサート

会場:たましんRISURUホール 小ホール

出演

| ソプラノ | : | 嘉目 真木子 |  |

| ピアノ | : | 武田 朋子 | |

プログラム

|

作詞/作曲 |

作品名 |

曲名 |

| プッチーニ | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」よりラウレッタのアリア | 私のいとしいお父さん |

| ヘンデル | 歌劇「リナルド」よりアルミレーナのアリア | 私を泣かせてください |

| 三木露風作詞/山田耕筰作曲 | 赤とんぼ | |

| グリーク | 劇音楽「ペール・ギュント」より | ソルヴェイグの歌 |

| モーツァルト | 「ああ、お母さん、あなたに申しましょう」による12の変奏曲 ハ長調K. 265 | |

| シャルパンティエ | 歌劇「ルイーズ」よりルイーズのアリア | その日から |

| 竹下夢二作詞/多忠亮作曲 | 宵待草 | |

| ヘンデル | 歌劇「セルセ」よりセルセのアリア | 樹木の陰で |

| モーツァルト | 歌劇「フィガロの結婚」より伯爵夫人のアリア | あの美しい思い出はどこに |

感想

一寸寄り道 −「嘉目真木子 ソプラノ プレコンサート」を聴く

当日午前中、野暮用でたましんRISURUホールまで出かけたところ、18時から嘉目真木子のミニコンサートがあることを知りました。この日、午後は、ネッロ・サンティ指揮のNHK交響楽団の定期演奏会を聴きに行く予定だったので、18時に立川に戻るのは難しいかな、と思いましたが、N響のコンサートが思ったより早く終わったので、開演10分前に入ることが出来ました。予定外の寄り道です。

嘉目真木子は、2006年の国立音大大学院オペラのエレットラで注目し、その後、国立音大大学院オペラのドンナ・エルヴィーラ、東京二期会「魔笛」のパミーナなど何回か聴いてきましたが、その時の良い印象と、プログラムが多彩であることから、思い立って伺ったものです。

このコンサートの本来の趣旨は、12月23日に予定される立川の第九の宣伝を兼ねたプレコンサートという位置づけで、1時間ほどの短いものでしたが、最近留学先のフィレンツェから帰国したばかりという嘉目のおしゃべりを交えながらのコンサートで気軽に楽しめるものでした。

会場のたましんRISURUホールの小ホールは今年改装されて綺麗になっていました(改装後初めて入りました)が、音の悪さは昔と変わっていませんでした。残響が短く、音を直ぐに裸にしてしまうホールで、そういうホール特性で無理は出来ないと考えたのか、嘉目は若干セーブした歌い方をしていたようです。

最初の「私のお父さん」は、彼女がフィレンツェに留学していたことからそのお話の導入のために選んだようですが、彼女の声に向いた曲とは言い難く、また嘉目は高音が伸びるタイプでもないので、正直申し上げてそれほど良いものではありませんでした。しかし、二曲目の「Lascia ch'io pianga」は素敵でした。この曲は、ABAのダカーポアリアですが、後半のAの部分は、綺麗な装飾を入れて、みごとだったと思います。歌う姿勢もよい。胸を張って少し遠くに視線を置いたシルエットはとてもかっこ良いものでした。

次の「赤とんぼ」最高に素敵でした。童謡ですからクラシックの歌手が歌えば上手なのは当然ですが、嘉目の歌は、日本語がとても美しい。鼻濁音が綺麗に響き、三木露風の詩の本来の姿が現れたような気がします。前半の白眉でした。

ソルヴェイグの歌は、ペール・ギュント組曲をオーケストラで演奏するとき、歌われることがありますが、あまり見かけません。私は過去2回経験があるだけです。歌手が自分のコンサートで取り上げたのを聴いたのは初めてでした。歌自身は中音の密度があって良好。「きらきら星変奏曲」のピアノソロを経て後半の一曲目は「ルイーズ」のアリア。悪いものではありませんでしたが、それなりの演奏。「宵待草」は、日本語の発音の美しさで聴かせ、「Ombra mai fu」は、「Lascia ch'io pianga」と同様たっぷりした歌い口で素敵でした。

最後が、「フィガロの結婚」の伯爵夫人の第三幕のアリアです。この曲が後半の白眉。嘉目は、来年大分でロールデビューをするそうですが、伯爵夫人の愁いが良く表れた歌いぶりで、大分での本番が期待できそうです。

ホールがホールですし、おしゃべりをしながらのコンサートですので、上記の通り、若干セーブした歌いっぷりではあったと思いますが、色々な歌を聴くことが出来て楽しめました。

「嘉目真木子 ソプラノ プレコンサート」TOPに戻る。

本ページTOPに戻る

![]()

入場料:C席8000円 2FG列15番

主催:(公財)東京二期会

共催:(公財)ニッセイ文化振興財団

東京二期会オペラ劇場

全3幕 日本語訳詞上演

カールマン作曲「チャールダーシュの女王」(Die Csárdásfürstin)

台本:レオ・シュタイン/ペーラ・イェンバッハ

日本語訳詞:池田 直樹

日本語台本:田尾下 哲

会場 日生劇場

スタッフ

| 指 揮 | : | 三ツ橋 敬子 |  |

| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |

| 合 唱 | : | 二期会合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 安部 克彦 | |

| 演 出 | : | 田尾下 哲 | |

| 装 置 | : | 幹子・S.マックアダムス | |

| 衣 裳 | : | 小栗 菜代子 | |

| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |

| 振 付 | : | キミホ・ハルバート | |

| 舞台監督 | : | 村田 健輔 | |

| 公演監督 | : | 加賀 清孝 |

出演

| シルヴァ | : | 腰越 満美 |

| エドウィン | : | 小貫 岩夫 |

| シュタージ | : | 湯浅 桃子 |

| ポニ | : | 村上 公太 |

| フェリ・バーチ | : | 小森 輝彦 |

| レオポルト | : | 志村 文彦 |

| アンヒルテ | : | 加納 悦子 |

| オイゲン | : | 篠木 淳一 |

| ビリング | : | 柴田 啓介 |

| キッシュ | : | 星田 裕治 |

| ダンサー | : | 菊池いつか/キミホ・ハルバート/小岩井香里/森田真希 高比良洋/松田鼓童/守屋隆生/横山翼 |

感想

オペレッタの難しさ −東京二期会オペラ劇場 「チャールダーシュの女王」を聴く

オペレッタって難しいなあ、と思います。曲一つ一つの難易度、という点に関しては、特別超絶技巧を駆使するものもなく、アンサンブルも、変な和声が使われているわけではありませんから、ことさら申し上げるほどのこともない。しかし、全体を見ると、今一つパッとしないところがある。それは、地の台詞であり、音楽がないところの演技です。「チャールダーシュの女王」全体としては軽快ですが、どうも、日本語の台詞が入ると、重くなるきらいがあります。

音楽は、全体的にチャールダーシュのリズムがあって、そのハンガリー風の音楽の速い部分の焦点があります。オリジナルにはないのでしょうが、ブラームスのハンガリー舞曲第一番が挿入されていましたが、そういう部分もハンガリー風の速さを意識しているのだろうと思います。しかし、その速さが台詞が断ち切られてしまうのです。演技もそう。音楽が鳴らなくなると、とたんに学芸会になってしまうのは如何なものか。特にそれを感じたのは、第一幕と、第二幕の前半です。

今回の公演は、演出を担当した田尾下哲の「田尾下哲:五島記念文化賞オペラ新人賞研修成果結果発表会」と銘打ったもので、田尾下は演出のほかに、日本語台本も担当しました。この台本が長すぎたのではないかという気がします。特に第一幕。オペレッタは勿論嘘の世界ですが、オペラ歌手は、地の台詞で芝居が出来るほど鍛えられているとは言い難く、地の台詞になると、その嘘くささが倍増してしまう。そこを自然にするためには、もっと台本を刈り込んだ方が良かったのではないかという気がしました。

このバランスはまた難しいところで、父親役の志村文彦。彼は完全な台詞役で、本当に臭い演技をする訳ですが、彼ほどに徹底してしまうと、臭い演技も笑いまで昇華してしまう。いわゆるベタな演技ではあるのですが、それを志村が演ずると可笑しい。彼なら長台詞も退屈させないのかもしれません。今回志村は歌わなかったわけですが、明らかにこのオペレッタの後半を締めた立役者でした。

さて、田尾下の演出ですが、留学の成果がどこに出ていたのか、という点についてはよく分かりません。例えば、幕開けで、舞台の幕裏を見せる演出は一寸新鮮でしたが、こういう演出も彼のオリジナルではないでしょうから。また、地の台詞でだれる部分を演技を工夫してだれさせなくする、という点は不十分だったと思います。日本語のオペレッタを見ると、芝居と音楽の緊密さが今一つだと思うことが大抵なのですが、今回の演出もその点では同様だったと思いました。

三ツ橋敬子の指揮。初めて聴きました。その演奏は軽快で結構なものでした。音楽を追い込んでいく才能は確かにあるのだろうと思いました。指揮ふりは若くて颯爽としている。小柄な方ですが、身体全体を大きく使ってオーケストラをドライヴする様子は、見ていて気持ちの良いものです。ただ、未だ若いから仕方がない部分もあるのですが、指揮自体が自分が引っ張っていくという気持ちが強すぎるのではないか、という感じがしました。今回は、指揮者の情熱がオーケストラと噛み合っていたようですが、空回りすることもあるのではないか、と思ってしまいました。

三ツ橋の軽快な音楽作りと相俟って、歌手陣も歌唱の時は皆それぞれの持ち味を出していました。特に良かったのが村上公太のポニ。ポニは、シルヴァとエドウィンの意地の張り合いの間に挟まれてとばっちりを受ける三の線の役ですが、巻き込まれて困った時の表情も、シュタージとの愛を語るシーンも凄く様になっています。歌唱も第一幕の「色恋沙汰はきっぱりやめ」が軽妙でよろしく、その後も声の色合いと軽妙な演技で、エドウィンを食ってしまっているのではないかと思うほど。大変良かったです。

腰越満美のシルヴァ。腰越と言えば、オペレッタのヒロインには欠かせない方で、シルヴァも京王オペレッタフェスタなどで歌っています。それだけにヒロインの貫録がある。立ち振る舞いの感じが、如何にも孤高の歌姫という感じが出ていました。また、踊りも上手で、大体かつてオペレッタを見ていると、踊るのはダンサーの仕事、歌うのは歌手の仕事と完全分業だったようですが、今回は、みな歌って踊っていました。腰越も例外ではなく、感心しました。ついでに合唱で参加された方は皆足が良く上がり、あの様子を見ると、オーディションでは、足上げのテストがあったのでしょうね。更にダンスに関して申し上げれば、台詞と歌とのバランスとは違って、歌とダンスのバランスはとてもよく、見事だったと思います。

小貫岩夫のエドウィンは、演技の硬さが気になりましたが、歌は結構。小森輝彦の伊達男の感じも良かったです。湯浅桃子は、台詞回しの稚拙さは如何ともしがたいものの、歌になるとしっかりとした音楽を表現していました。

「チャールダーシュの女王」TOPに戻る。

本ページTOPに戻る

![]()

鑑賞日:2014年11月29日

入場料:自由席 3000

会場:淀橋教会

出演

| ソプラノ | : | 一條 眞紗子 |  |

| ソプラノ | : | 木村 愛子 | |

| ソプラノ | : | 鈴木 絵理 | |

| ソプラノ | : | 中川 悠子 | |

| ソプラノ | : | 中村 一枝 | |

| ソプラノ | : | 宮澤 優子 | |

| ソプラノ | : | 山邊 聖美 | |

| ソプラノ | : | 了寛 明日香 | |

| ソプラノ | : | チョ・ミョンミ | |

| メゾソプラノ | : | 丸尾 有香 | |

| テノール | : | 角田 和弘 | |

| テノール | : | 松浦 健 | |

| テノール | : | 持木 弘 | |

| バリトン | : | 森口 賢二 | |

| バリトン | : | 羽渕 浩樹 | |

| ピアノ | : | 渡辺 まどか | |

| ピアノ・オルガン | : | 久保 晃子 | |

| 司会 | : | 家田 紀子/高橋 和恵 | |

| 企画・構成 | : | 家田 紀子/高橋 和恵/角田 和弘/持木 弘 |

プログラム

|

作曲家/作品名 |

曲名 |

演奏者 |

| ヴェルディ「椿姫」 | アルフレードとヴィオレッタの乾杯の歌「友よ、いざ飲みあかそう」 | 全員 |

| ベッリーニ「清教徒」 | エルヴィーラのアリア「ここで貴方の優しい声が」 | 一條 眞紗子 |

| ヴェルディ「リゴレット」 | ジルダアリア「慕わしき人の名は」 | 木村 愛子 |

| ビゼー「カルメン」 | ホセとミカエラの二重唱「話しておくれ、母さんのことを」 | 了寛 明日香/角田 和弘 |

| ビゼー「カルメン」 | ミカエラのアリア「何を恐れることがありましょうか」 | 鈴木 絵理 |

| ヘンデル「メサイア」 | 第18曲「シオンの娘よ大いに喜べ」 | 中村 一枝 |

| モーツァルト「ミサ曲 ハ短調 K.427」 | グローリア第2曲「主を讃え」 | 中川 悠子 |

| ロッシーニ「タンクレディ」 | アメナイーデのアリア「恭しく崇めたてまつる公正な神よ」 | 山邊 聖美 |

| ロッシーニ「ラ・チェネレントラ」 | アンジェリーナのアリア「悲しみと涙のうちに生まれて」 | 丸尾 有香 |

| マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | サントゥッツァとトゥリッドゥの二重唱「ここにいたのか、サントゥッツァ」 | 宮澤 優子/持木 弘 |

| 休憩 | ||

| ウィーザリー作詞/アダムス作曲 | 聖なる都 | 角田 和弘/持木 弘/松浦 健/森口 賢二/羽渕 浩樹 |

| ドニゼッティ「ドン・パスクワーレ」 | ノリーナとドン・パスクワーレの二重唱「お嬢様、そんなにお急ぎで」 | 山邊 聖美/羽渕 浩樹 |

| ドニゼッティ「ランメルモールのルチア」 | ルチアとエンリーコとの二重唱「ぞっとするような青白さが」 | 中村 一枝/森口 賢二 |

| ヴェルディ「リゴレット」 | マントヴァ公とジルダの二重唱「殿様や王子様でないほうがいいわ」 | 木村 愛子/松浦 健 |

| ヴェルディ「運命の力」 | レオノーラのアリア「天使の中の聖処女」 | 宮澤 優子 |

| マロッテ | 主の祈り | 角田 和弘/持木 弘/松浦 健/森口 賢二/羽渕 浩樹 |

| カポー作詞/アダン作曲 | クリスマスの歌 | 了寛 明日香 |

| キム・ドンジン | シンアリラン(韓国民謡) | チョ・ミョンミ |

| イ・フンリョル | 花の中で(韓国歌曲) | チョ・ミョンミ |

| A.L.ウェッバー「レクイエム」 | ピエ・イエズズ | 一條 眞紗子/鈴木 絵理 |

| すどうけいじ編曲 | アメイジング・グレイス | 中川 悠子/丸尾 有香 |

若手の魅力・ベテランの力−日本オペラ振興会「Autumn Concert 2014〜愛と祈りに寄せて」を聴く

今回のオータム・コンサートは、若いソプラノ、メゾ・ソプラノと中堅のバリトン、それにベテランテノールによるコンサートだったわけですが、勿論メインは若い歌手たち。若い9人がソロ1曲、二重唱一曲を歌います。

全体的に申し上げられるのは、若手の線の細さとベテランの迫力ということになると思います。最初に歌われたのは、この手のコンサートの定番である「乾杯の歌」ですが、「Libiamo, libiamo, ne' lieti calici che la bellezza infiora, 」とテノールが若手女声歌手と手を取り合って入場すると、歌い慣れている様子で、歌の流れといい、フレージングといい流石の魅力です。これが、ヴィオレッタに上手に受け渡せれば良かったのですが、「Tra voi, tra voi saprò dividere」のところが上手く入れずもたついてしまいました。この辺りが、歌い慣れたベテランと若手の差なのだろうと思います。

その後のソロは、それぞれ問題はありますが、総じて申し上げれば、彼女たちの今の実力をしっかり発揮できていたのではないかと思います。ただ、ソプラノ歌手にとっては会場が不利でした。淀橋教会はコンサートもできる教会として知られているのですが、響きが良い場所ではないようです。この日は反響板が準備されておらず、又天井がとても高いので、高音が前に飛ばず、上の空間に吸い込まれてしまう感じになってしまいます。また反響が小さいので、歌手たちは跳ね返ってくる声を聴くことができず、どの程度強く声を出したらよいのかが掴みにくかった様子です。

全員が同じ条件と言えばそうなのですが、もっと音響のいいホールで歌わせてあげれば、もっと平均値の高い演奏を聴けたように思います。その意味で残念でした。

個別の感想です。

一條真紗子。丁寧な歌唱で良かったです。ただ、高いところがやや絶叫気味に聴こえました。会場に戸惑っていたように思いました。木村愛子。可愛らしいジルダ。声に清潔感があってすっきりしていました。了寛明日香。透明感のある美声。ただ、ミカエラは軽量級過ぎる感じ。角田和弘に完全に押されていました。一方、ソロのクリスマスの歌、この曲は、「O Holly Night」として知られる有名なクリスマス・ソングですが、原語のフランス語ですっきりと美しく歌いあげました。とても綺麗で良かったです。

鈴木絵里のミカエラ。しっとりとしてミカエラの強さよりも優しさを感じさせる歌唱。中村一枝。メサイアは、もっと声が張れないとこの曲のきらびやかを表現できないように思いました。ルチアの二重唱も、森口エンリーコに押されていて、薄幸さが強く出過ぎている感じがしました。中川悠子のモーツァルト。低音がしっかりしている印象。ただ低音のコントロールは改善の余地があるかと思いました。また、大ミサのグローリアですから、もっと明るく歌った方がこの曲の魅力を伝えられたのではないかと思います。

山邊聖美のアメナイーデ。高音がやや抜けてしまった印象はありますが、あの難曲をあれだけ歌えれば十分立派です。これまでの中では白眉の演奏。それに増して良かったのが、丸尾有香のアンジェリーナ。あの技巧を駆使するチェネレントラのアリアをあれだけ歌えるのは、とても素晴らしいと思いました。本日一番の聴きものでした。

宮澤優子と持木弘の二重唱。オペラの舞台で丁々発止やるのであれば、あれでも良いのでしょうが、コンサートですから、全体的に冷静な歌の方が良かったのではないかという気がしました。絶叫が真実を示しているのかもしれませんが、その一歩手前で止められていれば、もっと音楽的な魅力が上がったようにも思います。

後半は、男声五重唱によるクリスマスソングが二曲歌われましたが、両曲とも重唱としては今一つ。皆さん一人一人は上手なのですが、タイミングもピッチも微妙にずれていてハーモニーが響いてこない感じです。多分合わせが不十分なのだろうと思います。

ドン・パスクワーレの二重唱。これはソプラノがテンション高く弾けた方が面白い。ソプラノが先輩に遠慮していたのでしょうか。平手打ちが決まらなかったの残念。マントヴァ公とジルダの二重唱。松浦健、マントヴァを歌うのは年を取り過ぎた感じです。マントヴァ公の若々しい声を作って臨みますが、そのトーンが一貫しないのですね。そこが上手く行っていればもっと楽しめたと思います。

チョ・ミョンミの韓国曲。チマ・チョゴリを着ての演奏。良し悪しは分かりませんが、素敵な演奏でした。ピエ・イェズス。ハーモニーが今一つ。二人のソプラノがお互いに寄り添えきれていない感じです。アメイジング・グレイス。これまた練習が不十分な感じで、今一つまとまりが悪いと思いました。

全体で申し上げるならば、ソロは、会場の条件が悪い中、皆、今の自分の課題を克服しようと演奏に臨んだ感じで、総じて良いものでした。男女間の重唱も男声が強すぎる傾向はあったものの良かったと思います。それ以外の重唱・合唱は、もう少し打ち合わせて声を揃えればもっと良いハーモニーを響かせられるのではないかという気がしました。

「日本オペラ振興会Autumn Concert

2014」TOPに戻る

本ページトップに戻る

![]()

鑑賞日:2014年12月5日

入場料:D席3000円 3F1列34番

NHK交響楽団第1796回定期演奏会

主催:NHK交響楽団

オペラ5幕 字幕付き原語(フランス語)上演/演奏会形式

ドビュッシー作曲「ペレアスとメリザンド」(Pelléas et Mélisande )

原作:モーリス・メーテルリンク

台本:モーリス・メーテルリンク

会場:NHKホール

スタッフ・キャスト・感想はこちら

![]()

鑑賞日:2014年12月6日

入場料:B席 9720円 3FL9列4番

主催:新国立劇場

オペラ4幕 字幕付きイタリア語上演

ヴェルディ作曲「ドン・カルロ」(Don Carlo)

原作:フリードリヒ・フォン・シラー

台本:ジョセフ・メリ/カミーユ・デュ・ロケル

イタリア語翻訳:アキッレ・デ・ラウジェレス/アンジェロ・ザナルディーニ

会場 新国立劇場・オペラ劇場

| 指揮 | : | ピエトロ・リッツオ |  |

| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |

| 合唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |

| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |

| 演出・美術 | : | マルコ・アルツゥーロ・マレッリ | |

| 衣裳 | : | ダグマー・ニーファイント=マレッリ | |

| 照明 | : | 八木 麻紀 | |

| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |

| 舞台監督 | : | 大澤 裕 | |

| 芸術監督 | : | 飯守 泰次郎 |

出演者

| フィリッポ二世 | : | ラファウ・シヴェク |

| ドン・カルロ | : | セルジオ・エスコバル |

| ロドリーゴ | : | マルクス・ヴェルバ |

| エリザベッタ | : | セレーナ・ファルノッキナ |

| エボリ公女 | : |

ソニア・ガナッシ |

| 宗教裁判長 | : | 妻屋 秀和 |

| 修道士 | : | 大塚 博章 |

| テバルド | : | 山下 牧子 |

| レルマ伯爵/王室の布告者 | : | 村上 敏明 |

| 天よりの声 | : |

鵜木 絵里 |

| フランドルの使者たち | : | 照屋陸/青鹿博史/岡田誠/小林幸紀/千葉裕一/山下友輔 |

| 修道僧たち | : | 小林宏規/タン・ジュンボ/熊谷幸宏/水野洋助/宮本俊一/龍進一郎 |

| アレンベルグ伯爵夫人 | : | 主山 ナオミ |

感 想

ゴチックの魅力−新国立劇場「ドン・カルロ」を聴く

本年は、東京で「ドン・カルロ」の重要な公演が三回ありました。即ち、2月、東京二期会オペラ劇場が上演した公演、9月、東京芸術劇場での演奏会形式公演、そして、この11月から12月の新国立劇場公演です。この三公演は、それぞれ別のバージョンで演奏されたという点で牡蠣的です。即ち、二期会が「モデナ5幕版」によるイタリア語公演、芸術劇場が、フランス語による「初演版」。こちらは日本初演でした。そして、新国立劇場が、「ミラノ4幕版」。

私は、芸術劇場公演は残念ながら聴けなかったのですが、二期会と今回の新国立劇場を聴きました。それで思うのは、「ミラノ4幕版」より、「モデナ5幕版」の方が分かりやすいということですね。4幕でエリザベッタが歌うアリア「世の虚しさを知る神」の歌詞の中に、「フォンテンブローに帰りたい」という一節がありますが、これはフォンテンブローの森の場面があってのことだからです。私は、二期会の公演を聴いて、「ドン・カルロ」の物語に凄く腑に落ちた部分があります。そして、久しぶりに「ミラノ4幕版」を見ると、結構分かりにくいな、と思いました。

それで「モデナ5幕版」に軍配を上げるのですが、演奏それ自身は、二期会の上演よりも新国立劇場が断然上でした。今回の新国立劇場の外人勢、皆調子が良く、声が乗っていました。新国立劇場は、欧米で活躍しているという触れ込みで、実は全然歌えない歌手を連れてくるのが得意ですが、今回の「ドン・カルロ」は、個人的には好きになれない声の方も居たものの、実力派を集めたと申し上げて良いと思います。

まず、低音系歌手が良い。第三幕はフィリッポの名アリア「独り寂しく眠ろう」から始まりますが、シヴェクのこの歌が寂寥感に満ち溢れていて素敵。この場面は直ぐに宗教裁判長との掛け合いになるわけですが、このバス同士の二重唱が本当に凄い。妻屋秀和の演技は、如何にも九十歳の老司教という感じで、息も絶え絶えという感じで進んでくるわけですが、その歌唱の深みはやはり日本のバス歌手の第一人者と申し上げるしかありません。先月の騎士長といい、今月の宗教裁判長といい、本当に素晴らしいと思います。この第三幕の第一場を聴くだけでも、来た甲斐があったというもの。

エボリ公女を歌ったソニア・ガナッシもさすがです。十数年ぶりに聴きましたが、すっかり貫禄が付いて、「エボリはこういう風に歌うのよ」いった雰囲気で歌う様子は、流石と申し上げるしかありません。例の「むごい運命よ」は、これ以上やったら壊れちゃうかな、と思うようなぎりぎりの感じで歌う姿が、役者を感じさせます。凄いと思います。

あと、タイトル役のエスコバルも素晴らしいです。声に密度があって、音がしっかり伸びかつ美声です。歴史上のスペイン王子ドン・カルロスはかなり変な方だったらしいですが、エスコバルが歌うと、我儘な皇太子がカッコいい若王子に聴こえてしまうところが素晴らしいと思います。聴き応えがありました。イタリアオペラはこうじゃなければいけません。

以上の四人と比較すると、ロドリーゴを歌ったヴェルバとエリザベッタを歌ったファルノッキアは元々の力量が他の人たちほどではないとというところでしょうか。ヴェルバは、声の飛び方が今一つで、「友情の二重唱」ではかなりエスコバルに押されていた印象。しかし、第三幕の別れのアリア「私の最後の時が来た」は、リリックな感じで素敵でした。ファルノッキアは地声がちょっと変わっている方のようで、少し高くなると、金切り声のように聴こえてしまいます。そこが私には気に入らないところですし、エリザベッタ向きではないとも思うのです(上品さに欠けているように聴こえてしまう)が、歌唱技術という点では立派だったと思います。終幕の大アリア「世の虚しさを知る神」は、私の好みとは違っていましたが、しっかり纏めていたことは違いありません。

そのほか、大塚博章の修道士、山下牧子のテバルド、鵜木絵里の点からの声、村上敏明のレノマ伯爵/王室の布告者と日本人脇役も気を吐きました。フランドルの使者たちや修道僧たちは新国立劇場合唱団の選抜メンバーでしたが、それぞれ、歌の特徴を上手くとらえた歌唱で良かったです。

リッツオ指揮の東京フィルの演奏は、ごつごつしたゴシックな印象が強いもの。舞台演出も十字架をモチーフとした石造りのゴシックな感じで統一されていましたので、その一体感が良いと思いました。二日連続してオペラを聴きました。前日の「ペレアスとメリザンド」はその柔らかさと繊細さでドビュッシーの世界を高レベルで聴かせてくれたと思いますし、本日の「ドン・カルロ」はこのゴチックな味わいで、血滾るヴェルディの世界を見せてくれたと思います。全然違う世界ですが、どちらも素敵でした。

今期の新国立劇場、これで三演目が終わりましたが外れがありません。こんなことってこれまであったかしら。15シーズンで初めてかも。今後もこの調子でいってほしいです。

![]()

鑑賞日:2014年12月13日

入場料:A席 1F 18列18番 4000円

主催:病気とたたかう子供たちのためのチャリティーコンサート実行委員会

病気とたたかう子供たちのために

Opela

Gala

チャリティーコンサートvol.15

会場:紀尾井ホール

出演

| ソプラノ | : | 羽根田 敦子 |  |

| ソプラノ | : | 羽根田 宏子 | |

| ソプラノ | : | 柴山 晴美 | |

| メゾソプラノ | : | 岩森 美里 | |

| テノール | : | 秋川 雅史 | |

| テノール | : | 秋谷 直之 | |

| テノール | : | 樋口 達哉 | |

| バリトン | : | 柴山 昌宣 | |

| バリトン | : | 和田 茂士 | |

| ピアノ | : | 河原 忠之 | |

| ナビゲーター | : | 朝岡 聡 |

プログラム

|

作曲家/作品名 |

曲名 |

演奏者 |

| ヴェルディ「椿姫」 | アルフレードとヴィオレッタの乾杯の歌「友よ、いざ飲みあかそう」 | 全員 |

| ヨハン・シュトラウス二世 | ワルツ「春の声」 作品410 | 柴山 晴美 |

| ヴェルディ「マクベス」 | マグダフのアリア「おお、我が子たちよ」 | 秋谷 直之 |

| ヴェルディ「マクベス」 | マクベスのアリア「憐れみも、誉れも、愛も」 | 和田 茂士 |

| チレア「アドリアーナ・ルクヴルール」 | アドリアーナのアリア「私は芸術の神の卑しいしもべです」 | 羽根田 宏子 |

| プッチーニ「トスカ」 | カヴァラドッシのアリア「星は光りぬ」 | 樋口 達哉 |

| ビゼー「カルメン」 | カルメンの歌うハバネラ「恋は野の鳥」 | 岩森 美里 |

| レオカヴァッロ「道化師」 | カニオのアリア「衣裳をつけろ」 | 秋川 雅史 |

| モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」 | レポレッロのアリア「奥様、これが恋人のカタログ」 | 柴山 昌宣 |

| プッチーニ「つばめ」 | マグダのアリア「ドレッタの夢」 | 羽根田 敦子 |

| 休憩 | ||

| モーツァルト「魔笛」 | パパゲーノとパパゲーナとの二重唱「パ・パ・パ」 | 和田 茂士とパパゲーナズ(女声歌手全員) |

| ロッシーニ「音楽の夜会」 | 第8曲「踊り」 | 樋口 達哉 |

| ドニゼッティ「ドン・パスクワーレ」 | ノリーナとマラテスタとの二重唱「準備はできたわ」 | 柴山 晴美/柴山 昌宣 |

| カルディッロ | カタリ | 秋川 雅史 |

| 伊藤 康英 | この道 | 岩森 美里 |

| ミッチ・リー「ラ・マンチャの男」 | ドン・キホーテの歌う「見果てぬ夢」 | 秋谷 直之 |

| オブラドルス「スペイン古典歌曲集第1集」 | 第6曲「花嫁はおちびさん」 | 羽根田 敦子 |

| プッチーニ「トゥーランドット」 | カラフのアリア「誰も寝てはならぬ」 | 秋川雅史/秋谷直之/樋口達哉 |

| 村松 崇継 | いのちの歌 | 羽根田 宏子 |

| デンツァ | フニクリ・フニクラ | 全員 |

| 新井 満 | 千の風に乗って | 全員 |

チャリティーコンサートを続けるということ−病気とたたかう子供たちのために Opera Gala チャリティーコンサートvol.15を聴く

かつて都立小児医療センターの病棟に入る機会があり、闘病している子供を見たことがあります。病気の子供ですから、外であまり見る機会はないので、普段は気に掛けることはないのですが、本当に大変な様子で、それも沢山のお子さんがいらして大変心が痛みました。今回のコンサートは、車椅子のお子さんが何人か聴かれていましたが、出かけれる方は症状が安定している方で、実際は、今日明日の命をかけて必死の闘病をされている方が沢山いらっしゃいます。また、闘病している本人も大変ですが、そのご家族、特にお母さんはとても大変だろうと思います。

このコンサートの主宰者である羽根田敦子さんも26年前、病気でお子さんをなくしているそうですが、その時小児医療機関で受けた献身的な治療と看護に対する感謝の気持ちが、この15回目になるチャリティーコンサートの原動力になっているそうです。そういう気持ちが長く続いて、コンサートが続けられているということ、素晴らしいことだと思います。私は意識して寄付をしているわけではありませんが、こういう機会で楽しませてもらったうえで、いくばくかの寄付もできるとすれば、それは結構なことだと思います。

さてコンサートですが、全体的に良いものでした。この手のコンサートは、自分の一番得意な曲を歌い繋いでいくので、あまり悪いものにはなりにくいものですが、全体的に良かったと思います。特に印象深かったのは、前半では、秋谷直之のマグダフのアリア、羽根田宏子の「私は芸術の神のしもべです」、樋口達哉の「星は光りぬ」、柴山昌宣の「カタログの歌」です。特に樋口は二期会トップ・テノールの力量を見せてくれたと思いますし、柴山のカタログも如何にもレポレッロらしい歌で大変感心いたしました。

後半に関しては、樋口達哉のロッシーニの早口の技巧的難曲と、柴山夫妻による「ドン・パス」の一場面が聴きものでした。樋口の歌は、タランテラの速い動きに振り飛ばされずにまとめる技量が流石でした。また、ドン・パスは、ご夫婦の息が揃って大変素敵な二重唱に仕上がりました。その他後半では、秋谷直之の「見果てぬ夢」も良かったですし、日本の曲を歌われた羽根田宏子、岩森美里も良かったと思いました。

お楽しみというか、色物もありました。後半最初の「パ・パ・パ」が今回の色物の一つ。和田パパゲーノが飛び出してくると、柴山晴美パパゲーナが素通りしていきます。捕まえようとすると、登場するのが岩森パパゲーナ。岩森美里の低音は恐ろしいもので、パパゲーノは引いてしまいます。そこに羽根田姉妹のパパゲーナも登場し、三人パパゲーナでパパゲーノを追いつめる、というもの。この女声トリオはダーメ1,2,3という感じですから、パパゲーノは怖かったことでしょう。

今回のもう一つの色物は、「誰も寝てはならぬ」のテノール三人による歌。これははっきりと三人の力量差が示されました。声の伸びといい、美感といい、歌への気持ちの入れ方といい、樋口達哉は群を抜いています。秋谷直之はもっとロブスト系の歌であれば樋口に対抗できたと思いますが、「誰も」に関して言えば、樋口の方に一日の長があった感じです。秋川雅史は、声量、音域ともに、水準が違いすぎました。オペラで歌うには力量不足というのが本当のところ。

アンコールは新井満の「千の風に乗って」でしたが、これは本家本元の秋川雅史がまず最初を歌い、他の方々が合唱で加わるというスタイル。流石にこれは歌い続けているだけあって、秋川雅史らしい歌となっていました。

「病気とたたかう子供たちのために Opera Gala

チャリティーコンサートvol.15」TOPに戻る

本ページトップに戻る

![]()

鑑賞日:2014年12月14日

入場料:8228円(食事付)

主催:ミュージックレストラン アルテリーベTOKYO

宮本彩音コンサート Vol.2

〜彩りの音の世界〜

会場:ミュージック・レストラン アルテリーベTOKYO

出演

| ソプラノ | : | 宮本 彩音 |  |

| テノール | : | 三村 卓也 | |

| ピアノ | : | 松本 康子 |

プログラム

|

作曲家 |

日本語曲名 |

原題 |

歌手 |

| 第一部《聖夜のロミオとジュリエット!?》 | |||

| ヘンデル | 歌劇「リナルド」よりアルミレーナのアリア「私を泣かせてください」 | "Rinaldo" Lascia ch'io pianga | 宮本 彩音 |

| ベッリーニ | 歌劇「カプレーティとモンテッキ」よりジュリエッタのアリア 「おお、いくたびか」 |

"I Capuleti e i

Montecchi" Eccomi in lieta vesta... Oh! quante volte |

宮本 彩音 |

| トスティ | セレナータ | La Serenata | 三村 卓也 |

| グノー | 歌劇「ロメオとジュリエット」よりロメオのアリア「ああ、太陽よ登れ」 | "Romeo et Juliette" Ah, leve-toi soleil | 三村 卓也 |

| グノー | 歌劇「ロメオとジュリエット」よりジュリエットのアリア 「愛しい人よ、私の勇気を奮い立てて」 |

"Romeo et Juliette" Dieu! quel frisson... Amour, ranime mon courage |

宮本 彩音 |

| バーンスタイン | ミュージカル「ウェストサイド物語」よりトニーとマリアの二重唱「トゥナイト」 | "Westside Story" Tonight | 宮本 彩音/ 三村 卓也 |

| グルーバー | きよしこの夜 | Stille Nacht | 宮本 彩音/ 三村 卓也 |

| 食事 | |||

| 第二部《メリー・メリー・クリスマス》 | |||

| ヘンデル |

オラトリオ「メサイヤ」HWV.56より第三部第1曲 |

"Messiah" I know that my Redeemer liveth... | 宮本 彩音 |

| ララ | グラナダ | Granada | 三村 卓也/ 宮本 彩音 |

| レハール | 喜歌劇「ジュディッタ」よりジュディッタのアリア 「私の唇は熱いキスをする」 |

"Giuditta" Meine Lippen,sie küssen so heiß | 宮本 彩音 |

| レハール | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」より、ヴァランシェンヌとカミーユの二重唱 「さあ、四阿へ行こう」 |

"Die lustige

Witwe" Komm in den kleine Pavillon |

三村 卓也/ 宮本 彩音 |

| カルディッロ | つれない心(カタリ) | Core 'Ngrato | 三村 卓也 |

| シュトルツ | 喜歌劇「お気に入り」より「あなたこそ私の心の皇帝」 | "Der Favorit" Du sollst der Kaiser meiner Seele sein |

宮本 彩音 |

| アダン | オー・ホーリー・ナイト | O Holy Night | 宮本 彩音 |

| アンコール | |||

| モリコーネ | 映画「ラ・カリファ」より「ラ・カリファ」 | "La Califfa" La Califfa | 宮本 彩音 |

| ヴェルディ | アルフレードとヴィオレッタの乾杯の歌「友よ、いざ飲みあかそう」 | "La Traviata" Libiamo, libiamo, ne' lieti calici | 宮本 彩音/ 三村 卓也 |

感想 楽しくなけりゃクリスマスじゃない-「宮本彩音コンサート Vol.2 彩りの音の世界」を聴く

新橋のミュージックレストラン、アルテリーベ東京は、本年春から、藤原歌劇団あるは東京二期会と協力して、若手、あるいは中堅歌手のコンサートを続けてまいりました。宮本彩音は五月末に登場したのですが、80席ほどのアルテリーベ東京を満席にする集客を行い、今回めでたく二回目の公演となりました。大変おめでたいことです。私も前回に続き参加いたしました。

宮本は、藤原歌劇団の往年の名バリトン、宮本良平を祖父に持つサラブレッドで、私が彼女を最初に聴いた10年前でもその才能は明らかに輝いておりました。歌が未熟である、とか表現が硬いであるとか、勿論いろいろ課題はあったのですが、着実な成長を遂げ、30代に入った今、熟し始めたソプラノ歌手の味を出すようになってまいりました。5月のコンサートの時、彼女の幅の拡げ方を楽しむことができ、一ファンとして、とても嬉しかったことを覚えております。

今回は、宮本のコメディエンヌ的才能を示したコンサートとなりました。第一部は、「聖夜のロミオとジュリエット!?」と題した、ロミオとジュリエットの悲劇を喜劇にしてしまうというへんてこな脚本で、ロミオとジュリエットを取り上げた三つのオペラ・ミュージカルから選曲してきました。即ち、ベッリーニ「カプレーテとモンテッキ」、グノー「ロメオとジュリエット」、そしてバーンステイン「ウェストサイド物語」です。

この宮本風「ロメジュリ」は、設定を説明すると会場の人々が思わず爆笑。しかし、歌われた曲は、彼女の今によく合っているものでした。特に「おお、幾度か」と「毒薬のアリア」は彼女の今を聴く上で、とても良いものであり、また期待に背かぬ名唱を聴かせてくれました。一方で、「私を泣かせてください」はどうも喜劇的な設定で歌ったせいか、一寸華やかになりすぎていて、この曲の持つイメージとはちょっと違うのかな、という気もしました。

助演で入った三村卓也も宮本ほど調子が良かったとは言えないところがあるのですが、まずは上々の歌唱。やはり、「ああ、太陽よ登れ」は、彼の若々しい声にぴったりだったと思います。Bravoでした。

後半は「メリー・メリークリスマス」と題して、オペレッタの名曲を幾つも取り上げました。ここでのハプニングは、三村が歌っていた「グラナダ」への宮本の乱入でしょう。テノールの名曲にソプラノが乱入して二重唱になるというのは、面白い趣向でした。オペレッタの曲については、「メリー・ウィドウ」の二重唱は、一寸色っぽい素敵なもの。宮本にはヴァランシェンヌが似合うと思います。ジュディッタのアリアは割と有名ですが、直接聴くのは、私は初めての経験。シュトルツの曲は、全く初めて聴きました。これらも雰囲気があっていて素敵でした。

最後は有名なクリスマスソング、「オー・ホーリー・ナイト」で締めました。アンコールは1曲しか用意していなかったようですが、急遽「乾杯の歌」が追加。こちらは本当に突然だったらしく、歌詞を間違って歌われましたが、御愛嬌でしょう。楽しくなければクリスマスじゃない、という感じの素敵なコンサートでした。

「宮本彩音コンサート vol.2

彩りの音の世界」TOPに戻る

本ページトップに戻る

![]()

![]()

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||