| ���{�I�y���̏d�v�ȉʎ��@ | 2014�N8��23���@ | �c�������g�ߏo��400�N�L�O���Ɓ@�I�y���u�������v2014�N�������@ |

| �A�j�o�[�T���[�����Ō����邩�H | 2014�N8��30�� | �V�h�斯�I�y��20���N�L�O�����u�֕P�v�� |

| ���ɂ̃I�y���D���A�}�`���A�@ | 2014�N9��6���@ | �A�[�� �h���[�e�̌��c�u���S���b�g�v���@ |

| �̎苃�����A�ϋq������ | 2014�N9��15�� | ���������I�y������u�C�h���l�I�v�� |

| ����̐��i�Ɋ��҂������@ | 2014�N10��4���@ | ��60���Y��I�y����������u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���@ |

| �w���҂̐ӔC | 2014�N10��11�� | ��23���s�I�y�������u�A���x���v�� |

| ���K�ʁ@ | 2014�N10��12���@ | ���a���y��w�I�y������2014�u���V�a�̖��v���@ |

| �ߌ������lj��� | 2014�N10��14�� | �V��������u�p���W�t�@���v�� |

| ���N�̂l�Q�́H�@ | 2014�N10��18���@ | �������y��w��w�@�I�y��2014�u�t�B�K���̌����v���@ |

| �킬���Ƃ��Č�������� | 2014�N10��25�� | �����I�y���v���f���[�X�u�Y�ꌾ�̋����v�� |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2014�N8��23��

���ꗿ�FB�ȁ@7200�~�@2F2��73��

��ÁF���s/���v���c�@�l���s�s���������ƒc

�c�������g�ߏo��400�N�L�O����

�I�y��1���A���{�ꎚ���t����i���{��j�㉉

�O�P�W��ȁu�������

��{�F�����r�Y

���F�V��������@������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �����@���_ |  |

| �nj��y | �F | ���t�B���n�[���j�[�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �I�y���u�������v�����c | |

| �����w�� | �F | ����@�M�j | |

| �������� | �F | NHK��䏭�N���������� | |

| ���������w�� | �F | ����/�����~��/���c���V/���c�z�q | |

| ���@�o | �F | ��c�@�B�@ | |

| ���@�p | �F | ���@���Y | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | ��c�@�S�� | |

| ���@�� | �F | �R���@�m�� | |

| ����ē� | �F | �����@�����O | |

| ���ē� | �F | �{�c�@�c�q |

�o�@��

| �x�q�Z�E�q��풷 | �F�@ | ���X�@�P�F |

| ���C�X�E�\�e�� | �F�@ | ���R�@�z��Y |

| ����@�ƍN | �F�@ | ���@��l |

| �ɒB�@���@ | �F�@ | ����@�� |

| �e | �F�@ | ����@�됢 |

| �ٖ� | �F�@ | �n���M���E/��X���F/�n�Ӄ��J/�������C/�V������/��t�ڈˎq/��݉��� |

���@�z�@���{�I�y���̏d�v�ȉʎ��@�c�������g�ߏo��400�N�L�O���Ɓu�������v2014�N������

�@�O�P�W��20���I�㔼�̓��{���\�����ȉƂ̂ЂƂ�ł��������Ƃ͌���ւ��Ȃ��Ƃ���ł��B�����Ȃ⍇���t�nj��y�Ȃɏd�v�ȍ�i��������ł����A�I�y������Ȃ��邱�Ƃ͒��N���Ă��������ŁA���U�B��̃I�y����i�����́u�������v�ɂȂ�܂��B

�@���{�̃I�y���́A�n�您�����̂��߂ɍ�Ȃ���邱�Ƃ����������A���̂悤�ȍ�i�́A�����̏ꍇ�˗������n��ň��㉉����Ă��̌�͓�x�Ɠ��̖ڂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ������̂ł��B�u�������v�����s�̈˗��ō�Ȃ��ꂽ����Ӗ��u�n�您�����v�I�Ӗ�������i�ł������A��Ȏ҂��O�P�W�Ƃ������Ƃ������āA1999�N�̐��s�ł̏����シ���ɓ����������s���A2000�N�ɍĉ��A2002�N�ɉ��l�ŎO������܂����B���̌�͏㉉����邱�Ƃ�����܂���ł������A2013�N�A�c�������g�ߏo��400�N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��Đ��Ŏl������A���̎l���̃����o�[�œ����ł̉��t�ƂȂ������̂ł��B

�@���͕]���͕����Ă���܂������A��i���ӏ܂���̂͏��߂Ă̌o���ł��B

�@���z���ꌾ�Ő\���グ��A���̍�i�͓��{�I�y�����\���ׂ����ł���A���{�I�y��100�N�̗��j�̒��ŁA�ł��d�v�ȉʎ��̈�Ɛ\���グ�ĊԈႦ�Ȃ��B�O��I�Ƀh���}�e�B�b�N�ł���A�O�P�W�̍�i�Ƃ��Ă͒P���Ƃ����ᔻ�����邩������Ȃ����ǁA�t�ɓO��I�ɋÏk���A�킬���Ƃ��Ĉꎞ�ԏ\�����ɂ܂Ƃ߂ĔZ���ȉ��y�Ɏd�グ����r�A���ɎO�P�W�ƌ����ׂ��ł���A���̖��x�̔Z���͔��[�ł͂���܂���B������ɋْ���������Ƃ����_�ł́A����قǂ̃I�y���͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���قǂł���A�S�������ƁA�����̔�J���o������̂ł���܂����B

�@���t�ł����A�܂��`���ƍŌ�̐����̂������BNHK��䏭�N�������������f���炵�����t�����Ă���܂����B�܂����̍�i�͎���������Ɛ\���グ�ėǂ����炢�������d�v�ŁA���̈Ӗ��ł͍����t�nj��y�Ȃɏd�v�ȍ�i�������O�P�W�I�Ɛ\���グ�Ă悢�̂ł����A���̍��������ɏ[�����Ă��܂����B�j���������{�I�y��������c�������ɓ���܂������A2013�N������2014�N�����̂��߂ɏW�߂�ꂽ�s�������c�͗ǂ��b�����Ă���A�o�����ς�Ƃ����Ă悢���ŁA�ŏ�̉��t�������Ɛ\���グ�ĊԈႢ����܂���B

�@�\���X�g�͂��̕���d���������̂ł����A���X�P�F�̏풷�A���R�z��Y�̃\�e���A����됢�̉e�̉��t���ǂ��A��l���E�풷�����������X�P�F�̉��Z�́A�����c�̐l���̃p���[�ɉ�����Ȃ�����풷�̋�Y���\���\�����Ă���Ǝv���܂����B

�@�������_�w��������t�B���̉��t���A���Ƀ_�C�i�~�b�N�ł���A�����̖��x�Ƌ��ɍ�i�̔M�C�����߂�̂ɏ\���Ȏd�������Ă����Ǝv���܂����A��c�B�@�̉��o���A�L���X�g���A���邢�̓L���V�^���e���̉e�������Ȃ�����A�l�Ԃ̉^���̕s�𗝂���O�ʂɉ����o���āA���̉Ս��Ȕ߂��݂��������̂ł����B

�@�ȏ�A��i�̉��l���悭�����A���h�ȉ��t�������Ǝv���܂��B���͓��{�̃I�y����i������܂�20�ʂ������������Ƃ������Ǝv���܂����A���̖R�����o���̒��ł́A�قڍŏ�̌o���������Ɛ\���グ�܂��B

�@�u�������v�͐�䔭�̃I�y���ł����A�O�P�W�̑�\��̈�Ƃ��ĕ��Ղ̉��l������i���Ǝv���܂��B���A�u�[�߁v�������ł���悤�ɁA�O�P����Ƃ͖��W�Ȑl�����ɂ���čĉ������������邱�Ƃ����҂������Ǝv���܂��B

�u�������vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N8��30��

���ꗿ�F���R�ȁ@5000�~

��ÁF�V�h�斯�I�y��

�V�h�斯�I�y��20���N�L�O����

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�V�h�����Z���^�[��z�[��

�X�^�b�t

�w�@��

�F

����@����

�@

�@

�nj��y

�F�@

�V�h�I�y���nj��y�c�@

���@���@

�F�@

�V�h�I�y�������c

���@�o

�F

���]�@��

���@�p�@

�F

�W�H�@�����q

�߁@�ց@

�F�@

�\���@�a��

����ē@

�F�@

���@���s

����@

�F�@

���]�@���q

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | ���{�@�^�q |

| �A���t���[�h | �F�@ | ��{�@�P�v |

| �W�F������ | �F�@ | ����@�r�� |

| �t���[�� | �F�@ | �Љ��@�Ђ�� |

| �A���j�[�i | �F�@ | �D�Á@��� |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | �V��Ձ@��� |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | �����@�a�l |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �Έ�@��� |

| �O�������B����t | �F�@ | �����@�[ |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �גJ�@�����@ |

| �g�ҁ@ | �F�@ | �ܓ��@���Y�@ |

| ���g�@ | �F�@ | ��ԁ@�^�@ |

���z

�A�j�o�[�T���[�����Ō����邩�H-�V�h�斯�I�y��20���N�L�O�����u�֕P�v��

�@�V�h�斯�I�y�����ŏ��ɒ������̂́A10�N�O�A�V�h�斯�I�y��10���N�L�O�����������Ǝv���܂��B���̎��̉��ڂ��u�֕P�v�B���̎��̉��t�ł܂��o���Ă���̂́A����̖`���̍����ł��B���ɂ��̃}�^�h�[���̍s�i���A�݂�Ȃ������������������ǁA�����m�̈ߏւ𒅂āA���X�Ƃ��ĉ̂��Ă����̂��v���o���܂��B�܂��A���䑕�u���s���I�y���ɂ��Ă͂������������Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@���ꂩ��10�N�A�V�h�斯�I�y���̎��Ԃ͂悭�m��Ȃ��̂ł������͑����������̂Ǝv���܂��B����10�N�Ԃő��������̃����o�[�͑����������悤�ł��B3�N�O�́u�J�������v�̎��͍������l���I�ɂ��Ȃ茵�����ł������A���N�́u�����t�v�Ɓu�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�̎��́A�]���I�y������̉����Ō`��Z�߂Ă��܂����B����́A�u�V�h�斯�I�y�������c�v�Ƃ��Ă̍����ɂȂ��Ă��܂������A�\�v���m�Ώd�A�e�m�[���Ώd�ŁA�����A���g�p�[�g��o�X�p�[�g���̂������o�[�̓G�L�X�g���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���̂������A�W�v�V�[���̍����͂܂��y�������ɉ̂��Ă����悤�ł����A�}�^�h�[���̍����́A���܂�y�����ɂ͌����܂���ł����B10�N�O�̕���ɗ��ĂĊ������A�Ƃ������������܂茩���Ȃ������̂��A���̎s���I�y���O���[�v�̑�ς����ے�����悤�Ɏv���܂����B

�@�����������l�I�Ȋ��S�͂��Ă����A���t�S�̂Ƃ��ẮA�s���I�y���Ƃ��Ă͂��Ȃ�㎿�Ȃ��̂������Ɛ\���グ�ėǂ��Ǝv���܂��B����������o���Ă����̂́A�O����̐��{�^�q�ƃI�[�P�X�g�����Ǝv���܂��B

�@�V�h�斯�I�y���nj��y�c�́A�悭���K���Ă���Ǝv���܂����B���̉��Ȃǂӂ�����A����̂Ƃ���͖ܘ_����킯�ł����A���y�̑傫�ȗ��ꂪ�������肵�Ă��āA�u�֕P�v�̉��y�̍��i���x����̂ɏ\���Ȗ�ڂ��ʂ����Ă��܂����B

�@����ɑ��Ă��܂蔃���Ȃ��͎̂w���҂̎w���ł��B��L�̂悤�ȉ��t�͖ܘ_�w���҂̃R���g���[���������Ă̂��Ƃł͂���̂ł����A�t�ɃX�R�A�̗���A���i�͂ɂ����C����肷���A�̎�Ƃ̌ċz�����\�����Ă��Ȃ��B�̂ƃI�[�P�X�g���̏o�Ƃ����ꂽ�Ƃ��낪���������܂������A�������܂���Ȃ��Ői��ł��܂����Ƃ������A�I�y���̃R�N���o��̂��ז������������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@���{�^�q�̃��B�I���b�^�́A���낢��ׂ������͂������ɂ���A�S�̓I�ɂ͑�Ϗ㎿�ȃ��B�I���b�^�B�ޏ��͐��̃^�C�v���炷��Ƒ�O���ɗ͂�����l���Ǝv���Ă���܂������A�v�����Ƃ����O���u����Ȃ�A�߂����������X�v�̑O������i�B�Ō�ɐ�������Ȃ���A�\�����Ȃ����̂������Ǝv���܂��B��ꖋ�́u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�����҈ȏ�̏o���B���ɍ������������苿������Ƃ��낪�f���炵���Ǝv���܂����B��ꖋ�͂��������e���V�����ł����Ă������̂ł��傤�B

�@�����A���̃e���V�����������������̂��A��̃W�F�������Ƃ̓�d��������B����͍���W�F�������̐ӔC�ł�����̂ł����A�v����ɓ�l�Ƃ��̂����ŋC���悭�̂����Ⴄ���̂ł�����A�ǂ�ǂ�i��ł��܂��܂��B��q�̂悤�Ɏw���҂����i�͂̂�����ł����B�]���āA���������y�͗����̂ł����A���̉��y�Ɋ܂܂��A���B�I���b�^�̔߂����o���A�W�F�������̗⍓���A�g���肳�A���邢�̓��B�I���b�^�ɑ���\����Ȃ��Ǝv���C�����i���̂ǂ�ɏd�S��u�����́A�W�F���������̖���肾�Ǝv���̂ł��j���A�����B���ɂȂ��āA���̉��y�̂��ϋq������������v�f����߂���Ă���悤�Ɏv���܂����B

�@���̂��Ƃ́A����r��̃W�F�������ɑ���l�����̖��ł�����悤�Ɏv���܂����B����r��̓n�C�o���g���̑f���炵�����������Ă�����ł��B�W�F�������̓n�C�o���g���ɉ̂��₷�����ł�����A��������ĉ̂��܂��B�ł����̉̂Ƀp�p�E�W�F�������̔N������������Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�u�v�����@���X�̊C�Ɨ��v�ł����A�������̒��������܂ł͖{���ɂ��邷��s���Ă��܂��āA���q�Ɍ����������Ă��銴�����������Ă��Ȃ��̂ł��B���̂�����̕\�����ǂ��l���邩�����̕��̉ۑ�Ȃ̂��낤�ȂƎv���܂����B

�@��{�P�v�̃A���t���[�h�́A�͂܂��ɉ̂��Ă��镔���͂Ȃ��Ȃ����\�ŁA�A���t���[�h�炵�����ǂ��o�����t�ł����B�����A�͋����̂��Ƃ���ŁA�݂͂��o�Ă��܂��ƁA�R���g���[���������Ȃ��Ȃ��č���ɂȂ��ĂƂ��낪����܂����B�u���t�̉́v�͎|��������Ă��܂������A��`���̃A���A�́A�J�o���b�^�����������}���������ǂ�������������܂���B

�@�e�𐨂ŗǂ������̂́A�A���j�[�i�̑D�Â�仁B����ȊO�̕��X�́A��v�O���̕��Ƃ͐��̗͂̐���������Ă���悤�ɒ������܂����B

�@�ȏ�C�ɂȂ镔���͂��낢�날��킯�ł����A����ł��S�̂�Z�߂ĕ]������A�s���I�y���Ƃ��Ă͂��Ȃ�㎿�ȏ㉉�ł����B�V�h�斯�I�y������ɂ��Ă������]�v�Ȃ�20���N�Ɋ|����ӋC���݂��A�L�O�̉��t������t�Ő������ɂ܂Ƃ߂����̂Ǝv���܂��B���߂łƂ��������܂����B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2014�N9��6��

���ꗿ�FB�ȁ@4000�~�@3F3��54��

��ÁF�A�[�� �h���[�e�̌��c

���ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

�I�y��3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu���S���b�g��iRigoletto�j

����F���B�N�g���E���[�S�[

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F���a���y��w�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �R���@�B�v |  |

| �nj��y | �F | �A�[���h���[�e�̌��c�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | �A�[���h���[�e�̌��c�����c | |

| ���@�o | �F | ���V�@�� | |

| ���@�p | �F | ����@�ۏG | |

| ���C�N | �F | �_��@�R���q | |

| �Ɓ@�� | �F | �ƈ�@��s | |

| ����ē� | �F | ��t�@�đ��Y | |

| �����ē� | �F | ���R�@�z��Y |

�o�@��

| ���S���b�g | �F�@ | �{���@�T�� |

| �W���_ | �F�@ | �����@�O�q |

| �}���g���@�� | �F�@ | ���R�@�z��Y |

| �X�p���t�`�[�� | �F�@ | ���c�ˁ@�M�� |

| �}�b�_���[�i | �F�@ | ����@�R���q |

| �����e���[�l���� | �F�@ | ����@�_�m |

| �W�����@���i | �F�@ | �g�c�@��b |

| �}���b�� | �F�@ | ���X�@�T |

| �{���T | �F�@ | ���H�@�����Y |

| �`���v���[�m���� | �F�@ | �c���@��� |

| �`���v���[�m���ݕv�l | �F�@ | ���m�@�q�b |

| ���� | �F�@ | ���с@���� |

���@�z�@���ɂ̃I�y���D���A�}�`���A-�A�[�� �h���[�e�̌��c�@��O������u���S���b�g�v��

�@�n��n�̎s���I�y���c�̂Ō����ď㉉���Ȃ���i������܂��B�܂��A�����̖�����i�B�܂������̖R������i������B�����������c�̂̃r�W�l�X���f���́A���債�����������o�[�̒m�荇���ɂ������Ă�����Ď�����A�Ƃ����Ƃ��낪����܂�����A�����c����R���������悢�B�܂��j�����������������Ȃ���i�������ɂ͏㉉�ł��܂���B�s���I�y���c�̂̍����̉���҂͏��������|�I�ɑ����B

�@�u���S���b�g�v�̓��F���f�B�̑�\��̈�ŁA�ǂ��m���Ă��āA�����ǂ���A������������R����̂ɁA�s���I�y���ł͏㉉����Ȃ��̂́A�������j�����������g���Ȃ��A�Ƃ����̂��傫���ł��ˁB�Ƃ������A���ꂪ�B��̗��R��������Ȃ��B�t�ɐ\���グ��Ȃ�A�s���̍����Ƃ������ƂɍS��Ȃ���A�u���S���b�g�v�̓A�}�`���A�̃I�y���c�ł��㉉�ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�A�}�`���A�E�I�y���c�́A�I�[�P�X�g���A�����͎��O�ł��A�\���X�g�̓v���̉̎�����ق���̂���ʓI�ł��B�ܘ_��O�������āA�X�^�b�t�E�L���X�g��S�Ď��O�ő�����Ƃ������S�A�}�`���A�̃I�y���㉉�c�̂������������āA���̒��ōł��������j������̂������u������w�̌��c�v�ł��B1993�N����̊w���̃T�[�N�������Ƃ��ĎY�����グ�����̉̌��c�́A���吶����ł͂Ȃ��A�O���̎s���Ȃǂ̎Q���������āA2014�N�̌��݂Ɏ���܂�20�N�ԔN2��̌����𑱂��Ă��܂��B���Ȃ݂ɍ����Ƃ��߂��I�y�����o�Ƃ̈�l�ł���c�����N������̌��c�ŁA�u�J�������v�̃z�Z���̂��Ă����肵�܂��B

�@�A�[���h���[�e�̌��c����ɂ���R���B�v��1998�N����2000�N�ɂ����Ă��̓���̌��c�̑��ēA�w���҂߂܂����B�I�y���D���̃A�}�`���A�ł��̋��ɂ̎p�́A����I�y�����蒆�Ɏ��߂ĉ��t���邱�Ƃ��낤�Ǝv���܂����A�{�ƕٌ�m�̎R���͊w�����ォ�炻�̖������Ȃ��A���́A�v���̎��ɏグ�āA�����ŃR���g���[������B����͐����ȁA�Ǝv���܂��B

�@�w���p�͂��̐����J�b�R�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂ł����A��������肽���u���S���b�g�v�̎p�������āA����Ɍ������Ďw�������Ă��銴�������ɗǂ������āA��������܂���ł����B�ȒP�ɐ\���グ��A���i�͂̂����݂����镔���̑����w���B�I�[�P�X�g�����A�}�`���A�t�҂����S���Ƃ͎v���܂����A����Ȃ�̂������肵�������o���Ă��Č����������Ǝv���܂��B

�@�A�[���h���[�e�����c�Ɩ���鍡��̍����c�̃����o�[�́A����̌��cOB�Ɠ����̌��c�̍��������o�[�ł����A���̍��������S���b�g�̍����̎��Ȋ������ƂĂ��悭�o���Ă��ďG��B���̐��͎s�������c�̐��ł͂���܂���B���̂��炢�s�C���ȉ���炳����ɂ́A����Ȃ�̌o�����K�v�ł��B

�@����S�̂̊����Ƃ��ẮA�܂��܂��Ƃ����Ƃ���ł��B���䑕�u���n��ȂƂ��낪�s���I�y���I�ł����A�̎�͓����̌��c�̋q���ł�����ܘ_���������Ȃ��B�������A����ł��ŏ�Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��낪�I�y���̓���Ƃ���ł��B

�@���R�z��Y�̃}���g���@�������̎�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�}���g���@���͖`���́u���ꂩ�A���ꂩ�v�ŃP�������������茩���Ă���Ȃ��ƁA�}���g���@���̈����Ƃ��Ă̏L�������܂�悤�Ɏv���܂��B���R�́u���ꂩ�A���ꂩ�v�́A�r���Łu���n�n�n�v�Ə��Č�����ȂǁA�f���[�j�b�V���ȕ��͋C���o�����Ƃ͂��Ă���̂ł����A���y�Ƃ��Ă͈����I�Ȋ��������Ȃ��̂ł��B�����ŁA�o���ƒ������Ă���Ȃ��ƃI�y���S�̂̕����������܂�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�̖`���̃A���A���J���@�e�B�[�i�̐g����Ȕߒɂ����A�J�o���b�^�̔\�V�C�Ȋ�ѕ����ǂ�������r���[�Ȋ���������B�����炻�̑Δ䂪�N���A�ɒ������Ȃ��̂ł��B�u���S�̉́v���Ō�̃A�N�[�g�����ꂾ�����̂ł���A�r���������ƍH�v���āA�P�����������������A�A�N�[�g��������̂ɁA�Ǝv���܂����B

�@���̃}���g���@�̒��r���[�Ȋ������I�y���̖��𔖂߂��悤�Ɏv���܂��B

�@�{���T��̃��S���b�g�A����͗��h�B���e�炵�����͋C�̐[�݂̏o�����ɂ͍X�Ɍ����̗]�n�͂���Ǝv���܂������A�S�̂Ƃ��Ă͒��������̂��郊�S���b�g�B�ɂ��ނ炭�́A�ꖋ�̃W���_�Ƃ̓�d�����A�����Ƃ҂�����Ƃ��������ǂ��Ǝv�����̂ƁA�S�̂ɓ�����������肵�������A���S���b�g���g�̏�V�҂ł���Ƃ����O�����薾�m�ɏo�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����O���ɂ����Ẳ̏��́A���̊�����ǂ�����ł��āA�C�����悭�������Ƃ��o���܂����B

�@�����O�q�̃W���_�B����ς��肾�Ǝv���܂��B�u��킵���l�̖��́v�͗����Ǝv���܂����A�A�O���͏d���̈ʒu�����ǂ������Ǝv���܂��B

�@���c�ˋM���̃X�p���t�`�[���́A�s�C���Ȋ��������ɗǂ��A�����Ă��Ċ������Ȃ�قǂł����B����R���q�̃}�b�_���[�i�͒ቹ�̋�����������Ǝv���܂������A�O���̎l�d���ł͂������莩���̎d��������Ă�������Ⴂ�܂����B

�@���̂ق��̏o���҂ł͋g�c��b�̃W�����@���i�Ɖ���_�m�̃����e���[�l���ǂ��̂����Ă��������܂����B

�@���o�́A������}�t�B�A�E���S���b�g���ӎ����Ă�����̂ł����B�}�t�B�A�E���S���b�g�Ŏ����܂��v���o���̂́A��N10���V��������ŏ㉉�����N���[�Q���x���O���o�̂��̂ł����A�o��l���̕����́A�M�����O�I�ł͂��邯��ǂ��A�V��������̂悤�ɋ�ۓI�ł͂Ȃ��̂ŁA��a�������Ȃ��B�\�Z�̓s���Ȃ̂ł��傤���A�ȑf�ȕ���őz���͂����邱�Ƃ��o���Ă������Ă悩�����悤�ȋC�����܂����B

�u���S���b�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N9��15��

���ꗿ�FC�ȁ@8000�~�@4F2��54��

��ÁF���v���c�@�l���������

���������I�y������/�A���E�f�A�E�E�B�[������Ƃ̋�������

�I�y��3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�C�h���l�I��iIDOMENEO�j

����F�A���g���[�k�E�_���V�F

��{�F�W�����o�b�e�B�X�^�E���@���X�R

���F�V��������I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���E�����N�� |  |

| �nj��y | �F | ���������y�c | |

| ���@�� | �F | �������c | |

| �����w�� | �F | �哇�@�`�� | |

| ���@�o | �F | �_�~�A�[�m�E�~�L�G���b�g | |

| �߁@�� | �F | �J�����E�e�[�e�B | |

| �Ɓ@�� | �F | �A���b�T���h���E�J�����b�e�B | |

| ���o�� | �F | �G���I�m�[���E�N�����@�j���[�� | |

| ����ē� | �F | ���c�@���� | |

| �����ē� | �F | �]��@�Ďq |

�o�@��

| �C�h���l�I | �F�@ | ���g�@�G�� |

| �C�_�}���e | �F�@ | ���с@�R�� |

| �C���A/font> | �F�@ | �o�ˁ@�ʗ� |

| �G���b�g�� | �F�@ | �c��@���� |

| �A���o�[�`�F | �F�@ | �k���@�M�� |

| ��Վi | �F�@ | �V�Á@�k�� |

| �� | �F�@ | �q�{�@�W�� |

���@�z�@ �̎苃�����A�ϋq������-���������I�y������u�C�h���l�I�v��

�@���V�^�e�B�[���H�E�Z�b�R�ɂ͔��t���t���܂��B���ʂ̓`�F���o�����g�p���܂��B����͂��ꂪ�A�s�A�m�ƃ`�F���ł����B���̂��������̂��͂悭������܂���B�����A�Z�b�R�̔��t���A�s�A�m�ɂȂ�ƁA�����傫���d���Ȃ�܂��B�����Ƀ`�F�����ʑt�ቹ�I�Ɋ��荞�ނƁA�Z�b�R�̕����̏d�X��������苭������܂��B

�@���ꂪ�ǂ����Ƃ��Ƃ́A���͑S���v��Ȃ��B���[�c�@���g�̃��V�^�e�B�[���H���`�F���o���ʼn��t���Ȃ����R���A�����\���グ�Ď��ɂ͗����ł��Ȃ��̂ł��B�w���҂̈ӎv�Ȃ̂��A����Ƃ����o�Ƃ̍l���Ȃ̂��B�����������������������ύX�����ɂ�����܂��B�Ⴆ�A�I���́A�C�h���l�I�̃��V�^�e�B�[���H�E�A�R���p�j���[�g�������āA�����]���鍇���ŏI���Ƃ����̂��A���̎����Ă����u�C�h���l�I�v�̈�ۂł����A���̂��ƁA�I�[�P�X�g���̔��t�����������āA�C���A���o�Y����Ƃ�����ʂ��o�Ă���B���̃I�[�P�X�g���̔��t�͈�̉��Ȃ̂ł��傤�B���́A�u�C�h���l�I�v�Ƃ����I�y���ɂ���قǐe�����Ȃ��̂ŁA�ٍe�E�ٔłɂ��Ă͉����\���グ���Ȃ��̂ł����A�I�y���̏펯���猩�āA�t�B�i�[�����I�[�P�X�g�������ŏ���Ƃ����̂́A���Ȃ�ُ킾�A�Ƃ������Ƃ͐\���グ���邩������Ȃ��i���t���Ă����̂́A�u�C�h���l�I�v�ɕt������o���G���y�������ł��j�B

�@����ȊO�ɂ��A���̒m���Ă���u�C�h���l�I�v�Ƃ����I�y���Ɩ{���ɓ����Ȃ̂��ȁA�Ǝv�������͂���Ȃ�ɂ���܂����B�u�C�h���l�I�v�͑傫���A�u�~�����w���㉉�Łv�Ɓu�E�B�[���㉉�Łv�Ƃ��邻���ŁA����́A�u�~�����w���㉉�Łv�����Ƃɂ����Ǝ��łʼn��t���Ă��邻���ł����A���̔ł̈Ⴂ���e�����Ă���̂ł��傤���H

�@�����C�ɂȂ�̂́A���o�ɂ���ĉ��y���Ȃ����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B���Z���Ȃ��Ă��I�y���͐������܂����A���y���Ȃ���I�y���ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��i�ܘ_�A�I�y���͑����|�p�ł�����A���y���A���Z���A���o���A��������ł��j�B���̖{��������ȏ�A���o�Ƃ����y�Ɏ������ꍇ�A�P���J�b�g���͔F�߂���Ƃ͎v���܂����A����ȏ�̕ύX�͋�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B����~�L�G���b�g���A���o�ɍ��킹�ĉ��y�̏��ԓ���ς��Ă����Ƃ���A����͂�낵���Ȃ��悤�Ɏv���̂ł��B

�@����ɂ��Ă��A�~�L�G���b�g�̉��o�́A�����}�j�A�b�N�ł��B����́A�R�C�̎T���U�炳�ꂽ����ł��B�ܘ_����͐_�b����ł͂Ȃ����z�I����A�������͖�����������Ȃ��B�R�C�͖ܘ_�푈�̏ے��ł��ˁB���̌C�͖����o�邱�Ƃɂ��ǂ�ǂ��Ă����܂��B�܂�A���̕ω��́A���̃I�y���́A�푈�̔ߌ����瑼�̖��A��̓I�ɂ́A�e�q���ɕς���Ă��邱�Ƃ��������������̂�������܂���B

�@���̐��_�����������ǂ����͎��͒m��܂���B�~�L�G���b�g�͕\�����������Ƃ���R����A�Ƃ������Ƃ͂悭������܂��B�I�y���̋Ƃ͊W�Ȃ��Ƃ���ŁA�����c�̕��X������Ă��鉉�Z�́A�������������o�Ƃ̎咣�E�\���̈�̋���Ȃ̂ł��傤�B�����A���ꂪ�ϋq�ɓ`����Ă��邩�A�ƌ������Ȃ�^��ł��B�����g�́A���߂��ŁA���ǂ̂Ƃ��뉽��������������Ȃ��B���[�c�@���g�̉��y�Ƃ����e��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ċό����Ă���܂����B

�@���ꂪ�����Ƃ����ꂽ�̂��A�t�B�i�[���ŁA�C�h���l�I���|��āA���̒��ɖ��߂���B����Ɉ��������A�C���A���o�Y����A�Ƃ����̂́A�ܘ_�։��]���I�C���[�W���������̂ł��傤���A���{�l�ł���A�C�h���l�I���|��āA���ׂ̗ɂ����̖c�ꂽ�C���A������A��̓I�ɉ������Ȃ��Ă��A�C�h���l�I�̍����C���A�̂����̎q�Ɉڂ����Ǝv���ł��傤�B�������A���������ė]�v�ȉ��y�܂ŕt���ďo�Y��ʂ�������B���ǂ��Ĉ���Ɛ\���グ�邵������܂���B

�@�u�C�h���l�I�v�̓I�y���E�Z���A�ł��B�I�y���E�Z���A�ɂ͂��낢��Ɩ��������āA����ɉ����ă��[�c�@���g�͍�Ȃ��Ă���B���̘g�g�݂��Ƃ����̂��A�~�L�G���b�g�̉��o�̃R���Z�v�g�Ȃ̂ł��傤�B���ꂪ�����Ȃ����Ƃ��Ƃ͎v���܂��A���ꂪ�A��ڂŕ�����悤�ȉ��o�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B�ׂ������Ƃ����߂��ŁA���ꂪ���Ӗ������肻���Ȃ̂ł����A�������������̂��S��������Ȃ��B�S�̂Ƃ��Ẳ��o�̒����������A�f�B�e�[�������ɍS���Ă��銴�������܂��B�A�ϋq�ɗ]�v�Ȏv�l�������āA�܊p�f�G�ȃ��[�c�@���g�̉��y�ɓ��荞�܂��Ȃ��̂́A���ɂ͔[�������Ȃ����̂�����܂��B���������ϋq�������̉��o�ɂ͔ے�I�ɂȂ邵������܂���B

�@�Ȃ��A���̉��o�ɂ́A�̎�ɂ��]�v�ȋْ��������܂��B�C�ƍ��ő������o���Ȃ��B��������������������̂́A���S�ł��邱�Ƃł͂���܂���B

�@�����������������̒��ŁA�̎�w�͊撣���Ă���܂����B��蒆�S�̃L���X�g�ł����A�Ⴂ���Đ����ȁA�Ǝv�킹���܂����B

�@�܂��^�C�g�����̖��g�G�����悢�B�܂�29�ƌ����b�ł������A���̎Ⴓ�ŁA���ꂾ���̉̂��̂���̂͑f���炵���Ɛ\���グ�邵���Ȃ��B�Z�p�I�ɂ͑e���ŁA�˔\�����ʼn̂��Ă��镔��������킯�ł����A��̑�A���A�u���̊C���瓦�ꂽ���̂́v�͒������̂ł����B����ȊO���S�̓I�ɑf�G�ȉ̏��ŁA���݊��̂��邵�����肵���̂��̂��Ă��ėǂ��Ǝv���܂����B

�@�܂����g�ɂ܂��ėǂ������̂͏��їR���̃C�_�}���e�B�C�_�}���e���u���ɂ͍߂��Ȃ��̂Ɂv�œo�ꂷ��ƁA����̋�C���ς�������������܂��B�d���̑��݊�������A�{���̕������Ԉ��������Ă����̂͏��уC�_�}���e�Ɛ\���グ�Ă�낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�c�菮���̃G���b�g���́A�̝R��I�ȃA���A����r�I�ǂ������Ǝv���܂����A��ꖋ�Ƒ�O���̃A���A�́A�����ƌ��������o���������̍D�݂ł��B�o�ˉʗт̃C���A�́A����ɂ܂Ƃ߂Ă���܂������A������Ɉ�ۂ�^����悤�ȉ̏��ł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B2009�N�̍�������̑�w�@�I�y���ł̓h���i�E�A���i���ǂ�������ۂ�����̂ŁA���������d�������̕����A�ޏ��̕��͋C�Ɏ������̂�������܂���B

�@�����͈����͂Ȃ��̂ł����A������S�͂Ɍ����Ă��銴�������܂����B

�@���E�����N���̍��o�����y�͗��Ɛ\���グ�ėǂ����̂��Ǝv���܂����B�����Ő��i�͂��������܂��B���������y�c���������̎��͂ł����B

�@����ɂ��Ă����o�����ǂ��ďœ_���i��Ă��Ȃ��̂ŁA���y�̎ז��ɂȂ��Ďd��������܂���B���䂪�C�ɂȂ��ĉ��y���f���Ɏ��ɗ��ꍞ��ł��Ȃ������̂���Ԃ̖��̂悤�Ɏv���܂����B

�u�C�h���l�I�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N10��4��

���ꗿ�F5000�~�@1F20��23��

��ÁF�����Y�p��w���y�w���@�Y��I�y���v���W�F�N�g���s�ψ���/�����Y�p��w���t�|�p�Z���^�[

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�K.588�i

Così fan tutte)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�����Y�p��w�@�t�y��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���ց@�� |

|

| �nj��y | �F | �Y��t�B���n�[���j�A | |

| �t�H���e�s�A�m | �F | �員�@��q | |

| ���@���@ | �F�@ | �����Y�p��w���y�w�����y��3�N���@�I�y�����C�� | |

| �����w���@ | �F�@ | ��t�@�F�T�@ | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���@�o | �F | �����@�~ | |

| ���@�u�@ | �F�@ | ���c�@���݁@ | |

| �Ɓ@�� | �F | �}���@�r�K | |

| �߁@�� | �F | �����@���b | |

| ����ē� | �F | ���c�@���� |

�o�@��

| �t�B�I���e�B���[�W | �F | ���R�@�ޓ� |

| �h���x�b�� | �F | �g�c�@��� |

| �t�F�������h | �F | �����@�� |

| �O���G���� | �F | ���{�@���� |

| �f�X�s�[�i | �F | �����@�݂Ȃ� |

| �h���E�A���t�H���\ | �F | �ɓ��@�� |

���z�@����̐��i�Ɋ��҂�����-��60���Y��I�y����������u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���B

�@�Y��I�y���͗�N�s�������Ǝv���đ_���Ă����̂ł����A���̃I�y���Əd�Ȃ�����A�ؕ��������Ă����肵�āA����܂ň�x���f�������Ƃ�����܂���B������_�����g�œd�b�������Ƃ���A�����������������Ƃ������Ƃ������̂ŁA�����f���Ă��܂����B����Ȗ�őt�y���ɓ���̂͏��߂Ă̌o���ł����A�Ȃ��Ȃ��ǂ��z�[���ł��B�������Ȃ�܂����B

�@����ɂ��Ă��Y��̐搶������Ԃ�܂����B���̓�����ɏ��搶���������āA���q�l���}���Ă����̂ł����A���X�ؓT�q�A�������A��������A�b��h���Y�Ƃ������ʁX������ł��đs�ςł��B���ꂾ���Ŋ��҂����܂�܂��B�Y��̎��A�ǂ�ȍ˔\�Əo���̂��A���҂��܂����B

�@���_���ɐ\���グ��A���̊��҂͗���ꂽ�Ɛ\���グ�Ă�낵���ł��傤�B

�@�Ⴂ���X������A�ܘ_���낢�덡��o����ςޒ��ʼn������Ȃ�������Ȃ��͓̂��R�ł����A�ْ������邾�낤���A����͎d�����Ȃ��̂ł����A�Y��̊Ŕ�w�����ĕ���ɏo�Ă���̂�����A���̋P���ŗǂ����猩���ė~���������Ǝv���܂��B�����̉��t������A�f�X�s�[�i���̂��������݂Ȃ݂������ƁA���Ŕ�������͂�������Ⴂ�܂���ł����B

�@����ł�����S�̂Ƃ��Ă͒����������Ƃ��������͂��܂���ł����B

�@�܂��A���o���I�[�\�h�b�N�X�������̂��悢�B�����~�̉��o�́A���̃I�y���̓����ł���Ώ̐����ӎ����ĕ��������Ă���A���̌`�����������ɔ������B�{���̎���ݒ���ӎ������I�[�\�h�b�N�X�ȉ��o�́A������p�A�ߏւ��܂߂Ĕ��ɕ�����₷���̂��ǂ��Ǝv���܂����B

�@�܂��A�����œ������ɓ����̃h���E�A���t�H���]�������̈ꌾ�B���ʂƂ����A���͋C�Ƃ����A�]�T�Ƃ����A�x�e�����̖����������茩���Ă��܂����B�ɓ��̃A���t�H���]���A�v���v���ł����т�ł��čs���̂ŁA���y�S�̂Ƃ��Ă͒�グ����銴�������܂��B�����A�A���t�H���]�̑��݊������肷����̂��A���i�����Ă���u�R�W�v�Ƃ͕��͋C���Ⴂ�܂��B�Ⴆ�A�L���ȎO�d���u���͉��₩�Ɂv�ł́A�o�X�̐����������苿���āA�\�v���m�̎コ���ڗ����܂��B�{���͂��������Ƃ���ŁA��肪�x�e������H���ė~�����Ƃ���ł����A����������ɂ͂����Ȃ������̂������ł��B

�@�I�[�P�X�g���͂ƂĂ��ǂ��Ƃ͎v���܂���ł������A�ܘ_�s���I�[�P�X�g���̃��x���ł͂���܂���B�����A�����������̃y�[�X�ʼn��t����̂ł͂Ȃ��A���\���̎�ɋC���g���āA�e���|��x��������A���^���_���h���|�����肵�Ă��܂��̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă̐��i�͂�����Ƃ��������ɂ͂Ȃ�܂���ł����B���́A���ւ͂����Ɖ̎肽��������Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă��܂��B

�@���Ė��̎��̎�ł����A�����݂Ȃ݂̃f�X�s�[�i�A�ޏ��͗ǂ������ł��B����̂���y�����ŁA���ɗ͂�����̂��ǂ��B�e���̂Ƃ��������̂ł����A���ʂ��\���ł������A�����Ƃ������Z���ǂ������ł��B��Ȃ̃A���A�͂ǂ�����ǂ������ł����A��ꖋ�́u�j�����A�܂��Ă�R�l�ɐ��������҂���Ȃ�āv�̕����A��́u����15�ɂȂ�����v���ǂ��������������܂����B�ɓ����قǂł͂���܂���ł������A�ޏ����I�y���̐��i�Ɉ���Ă��܂����B����ŁA��҂ɉ��������̉̏��A���ؐl�ɉ��������̉̏��������Ɩʔ����\���ł��Ă���A�X�ɂ悩�����Ǝv���܂��B

�@�t�B�I���f�B���[�W�̓��R�ޓނ́A���ɗ͂��Ȃ��B�d�����̂����ɂ͗ǂ��ł����A�A���A�ɂ͐����ȂƂ���͕s�����ȂƎv���܂����B�����̒�������͂��Ȃ��ł����A�ቹ���������ł��Ȃ��B���ɗ͂��Ȃ��̂ŁA����肭�s���Ȃ������ł��B��ꖋ�́u��̂悤�ɓ������v����̑�A���A�����NJy���ʂ��Ȃ����Ă��邾���ŁA�\���ɂȂ��Ă��Ȃ����������܂����B

�@�h���x�b���̋g�c�������͂荡��ł��B���ɗ͂��Ȃ��Ƃ�����ۂ́A���R�Ɠ��l�B��ꖋ�́u���̐S�𑛂����v�́A������������ቹ�ɉ����čs���Ƃ���ŁA���̃g�[�����ˑR��ւ�銴���ȂǁA�����������ɏ������ė~�����������������܂��B

�@�t�F�������h�̏������́A�����ɐL�т��Ȃ��̂��c�O�B�����ɂȂ�ƁA�������ׂ������Ȃ��ĕ����ꂵ���Ȃ�܂��B�O���G�����̓��V�����́A�����ƒ��J�ɉ̂��悢�̂ɁA�Ǝv���Ƃ��낪���ӏ�������܂����B��l�Ƃ���͂萺�ɗ]�T���Ȃ������ł����B

�@�A���A�Ɣ�r����Ώd���̕������܂��܂��������l�Ɏv���܂����A�h���E�A���t�H���]�ƃf�X�s�[�i�������A���̑����ア�Ƃ����������I�n�t���܂Ƃ��A���̃o�����X�ɉۑ���c���������ł��B�@

�@�ȏ�A�����������A�˂܂������A���͂��A�ǂ��L�т邩������܂���B���i�Ɋ��҂��A�����Ƃ��́A���ڂ���悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă��Ăق����Ǝv���܂��B

�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N10��11��

���ꗿ�FC�ȁ@6000�~�@3F10��44��

��ÁF��s�I�y��/�_�ސ쌧���z�[��

�I�y��3���A���{�ꎚ���t����i�h�C�c��j�㉉

���q�����g�E�V���g���E�X��ȁu�A���x�b����iArabella)

��{�F�t�[�S�E�t�H���E�z�t�}���X�^�[��

���F�_�ސ쌧���z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���������Y���q�� |  |

| �nj��y | �F | �_�ސ�t�B���n�[���j�[�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | ��s�I�y�������c | |

| �����w�� | �F | �쓈�@�Y�� | |

| ���o�E�ߏ� | �F | �����@���� | |

| ���@�u | �F | �����@�h�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@�N�v | |

| ���@�� | �F | ���@�� | |

| �h���}�g�D���O | �F | �����@�N�T | |

| ����ē� | �F | ���R�@�O�B | |

| ���ē� | �F | �i�c�@�D���q |

�o�@��

| ���@���g�i�[���� | �F�@ | �����@�O |

| �A�f���C�f | �F�@ | �����@�t�q |

| �A���x�b�� | �F�@ | �ÎR�@�b |

| �Y�f���J | �F�@ | �R���@���q |

| �}���h���J | �F�@ | ����@�i |

| �}�b�e�I | �F�@ | ���R�@�M�� |

| �G���������� | �F�@ | ���@�a�n |

| �h�~�j�N���� | �F�@ | ���t�@�| |

| ������������ | �F�@ | �F�c��@�T�� |

| �t�B�A�b�J�~�� | �F�@ | �Έ�@���� |

| �J���^�肢�@ | �F�@ | �O��@�����@ |

| ���F���R�@ | �@ | �k�ā@���@ |

| �f�����@ | �@ | ����@���Y�@ |

| �����P���@ | �@ | �g�c�@��r�@ |

| �q���W�@ | �@ | �����@��K�@ |

���@�z�@�w���҂̐ӔC�@��23���s�I�y�������u�A���x�b���v��

�@�{�N5���V��������́A�u�A���x�b���v�����グ�܂����B���̉��t�́A�O�l���ɖ�肪�����A�����ď\�������������t�ł͂Ȃ������̂ł����A���{�l�e�����S���f���炵���A�g�g�݂̂������肵�����t�ŁA�S�̂Ƃ��Ă̗���̓X���[�X�ŁA�����Ă��ĐS�n�悢���t�ɂȂ��Ă��܂����B���̉��t�ƁA����̎�s�I�y���Ƃ��r���Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���A�V��������̌��������̍���������ł������������Ă��܂��Ǝv���܂����B

�@�e�𐨂̎��͂��S���Ⴂ�܂��B�`���̃A�f���C�f�ƃJ���^�肢�̓�d���B�V���ł͒|�{�ߎq�Ɨ^�c���q�ʼn̂�ꂽ�킯�ł����A�{���ɔ����������܂����B����Ɣ�r����Ƃ�����̍����m�q�ƑO�����̃R���r�͒n�͂ɍ�������܂����A�|�{�E�^�c�̂悤�ɂ����Ȃ��͎̂d�����Ȃ��̂ł����A����ł����������J������ۂł��B�A���x�b���ɋ�������O�l�̔��݂����l�B�V���̖]���N��A�������A��v�ی��Ƃƍ���̂������A���t�A�F�c��ł͉̎�̊i���Ⴂ�܂�����A�����ɍ�������͎̂d��������܂���B

�@�������A�e���̍��ȏ�ɁA�V���̌����ƍ���̌����Ƃ͍����J���Ă����Ǝv���܂��B���̌����͎w���Ɖ��o�ɂ���Ǝv���܂��B

�@���o�ɂ��Đ\���グ��A���䑕�u�ɂ������������Ȃ��͕̂�����܂��B�傫�ȊK�i��̕�������炦�A�������1���ł̓��@���g�i�[�Ƃ̈ꎺ�Ƃ��A��2���ł͕������Ƃ��A��O���ł̓z�e���̌��ւƌ����Ă���̂ł����A��������������Ȃ̂ŁA���̕��͋C���o�Ă��Ȃ��B��O���ł́A���@���g�i�[���݂̃J�[�h���Ԃ��z�e���̌��ւŃJ�[�h���n�߂��ł����A���ɒ��ڍ������낵�ăJ�[�h������A�Ƃ����̂͂�����Ȃ�ł�����������Ǝv���܂����A��̃A���x�b���ƃ}���h���J�̉�b�̕������e�[�u�����֎q���Ȃ��A���ڊK�i�ɍ��点��Ƃ������o�͂ǂ��Ȃ낤�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�@�X�ɐ\���グ��Γ�d���ł̓�l�̋��������������ł��傤�B����͕�����L���g�������Ƃ������o�Ƃ̈ӎv�̕\�ꂩ�Ǝv���܂����A���Ă��ĕs���R�����A���y�I�ɂ���肪�����B�Ⴆ�A��̃A���x�b���ƃ}���h���J�̈��̓�d���ł͓�l�̈�̊����������Ȃ��킯�ł����A����́A��l�����݂��̑��������������Ȃ������ʼn̂��Ă��邩�炾�Ǝv���̂ł��B���������́A�_�ސ쌧���z�[���̕���̍L���ɍ��f���A���̕���̍L���ɕ������Ƃ����\���グ�悤������܂���B

�@������A�o��l���̐l�����̓ǂݍ��݂��B�Ⴆ�A�A���x�b���̕��e�̃��@���g�i�[���݂́A���̑O�ł͈Ќ�����������̂́A���̖{���̓M�����u�����̃_���e���ł��B���̃_����������V�������ł͍ȉ��G�a���A�����ɉ��Z�̏����đ傢�Ɋ��S�����킯�ł����A����̍����O�̃��@���g�i�[�B�̂͌����Ĉ����Ȃ��̂ł����A�S�R�_���I���W���̉��Z�����Ȃ��̂ŁA��ۂ������B�܂��A�A���x�b���̓}���h���J�̑f�p�őe��ȂƂ���Ɏ䂩��čs���킯�ł����A�}���h���J�̑f�p����e�슴���o���҂̉��Z���������A�قƂ�Ǖs���m�������A�Ɛ\���グ�邵���Ȃ��B

�@�ȏ�A���o���[�������Ȃ����̂ł������A����ȏ�Ɏc�O�������̂́A���������Y���q��̎w���B���̒����Ƃ������A�I�y�������̗����Ƃ��Ă͔��ɗL���ȕ��ŁA�F�X�Ȍ����ŕ��w���⍇���w���߂Ă��܂�����A���̋������t�ɂ��Ȃ��܂ł���������Z�߂Ă��邩�Ɗ��҂��Ă����킯�ł����A�c�O�Ȃ���A�u�A���x�b���v�Ƃ�����i��S���蒆�ɂ��Ă��Ȃ��B���q�����g�E�V���g���E�X�̓E�B�[���M���̖v�������ŕ\�����Ă���킯�ł����A���̑ޔp�Ɩv���̉��y���S�R����炵�������Ă��Ȃ��̂ł��B

�@���y��Ȃǂ͂����������K�[�g���@�ׂɉ��t��������ꂾ���ł��Ⴄ�̂ɁA�����������͋C�̎w���̓I�[�P�X�g���Ɉ���Ă��Ȃ��悤�ɒ������܂��B����ȑO�ɃI�[�P�X�g�������ň�̓I�ȉ��t�����Ă��Ȃ��̂ł��B�w���������Ȃ������A�C���U�b�c������Ȃ����ƒ������B�E���璮�����鉹�̃^�C�~���O�ƍ����璮������^�C�~���O���Ⴄ�Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃ��B�v���̃I�[�P�X�g���́A�{�ԑO��3���Ԃ��炢�A���T���u���̗��K�����Ė{�ԂɗՂނ킯�ł����A���̗��K��S������Ă��Ȃ��̂ł͂Ǝv����قǂł����B

�@�Ƃɂ����w���҂̎w�����s���āB����̕���̓v�����v�^�[�����Ȃ��悤�ŁA�w���҂��S���w�����o���̂ł����A�̎�ɑ���^�C�~���O�̎w�����x���A�̎�ƃI�[�P�X�g��������Ȃ����������ɑ����ł����A�����̂Ƃ���ɏW�܂��ė�����������ł��Ȃ��l�q�ŁA�w�����P���ɂȂ��Ă��܂��B�����l���q�����ނ�����������A���g���m�[���ŏ\���ł͂Ȃ����A�Ɛ\���グ�����قǂł��B�w���҂����y�𐧌�ł��Ȃ��̂ŁA�Ƃɂ��������炱���炪�o���o���ŁA���y�̈�̊����S�R���܂�܂���B���y�ɂ�����w���҂̏d�v���A�ӔC���ĔF���������܂����B

�@���������������̒��Ŏ�����̎肽���͊撣��܂����B

�@�A���x�b�����̒ÎR�b�́A���x�̔Z�������ŁA��������A���x�b�����̂��A���h�ł����B�V���ʼn̂�ꂽ�K�u���[�̃A���x�b���������͒ÎR�̃A���x�b���̉̂ɋ������o���܂��B�R�����q�̃Y�f���J�������ł��B�����炱�̓�l���g�ޓ�d���͔������A�ꐡ�d�����ɋ����̂ł��B

�@����i�̃}���h���J����X�B�f�p�A�e�슴�̏o�������s�\���Ɛ\���܂������A�����g�́A���̕�������������������A����ʃ}�C���h�ȕ\���̕����D�܂����Ǝv���܂��B�\���Ƃ��Ă̋����͂��܂�Ȃ��̂ł����A�V���g���E�X�̉��y���͂ƂĂ��悭�悭�\������Ă����Ǝv���܂��B

�@���R�M��̃}�b�e�I�́A��L�O�l�Ɣ�r����ƁA���L�ɂȂ肷���ĉ̂��Ă��銴���������A����������ÂɁA�}�b�e�I�̒����\���ł���悢�̂ɁA�Ǝv���Ȃ��璮���Ă���܂����B

�@�ȏ�̎�ɂ��Ăׂ͍������͂������̂ł����A�����Ƃ������Ƃ͑S������܂���ł����B����ł���͂�̂��ɂ������ł������A�ނ�̎��͂��\���ɔ����ł�����͗^�����Ȃ������A�Ƃ������Ƃ͐\���グ�ėǂ��Ǝv���܂��B���y���������������ł�������w���҂�����Ē�����A�܂��S�R��������z�ɂȂ����Ǝv���܂��B�w���҂̐ӔC����������������ꂽ�����ł����B

�u�A���x�b���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N10��12��

���ꗿ�FB�ȁ@2800�~�@3F5��56��

��ÁF���a���y��w

���a���y��w�I�y������2014

�I�y��2���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

�x�b���[�j��ȁu���V�a�̖���iLA

SONNAMBULA�j

��{�F�t�F���[�`�F�E���}�[�j

���F���a���y��w�e�A�g���E�W�[���I�E�V���E��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �_���e�E�}�b�c�H�[�� |  |

| �nj��y | �F | ���a���y��w�nj��y�c | |

| ���@�� | �F | ���a���y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �R�ځ@�~�� | |

| ���@�o | �F | �}���R�E�K���f�B�[�j | |

| ���@�p | �F | �C�^���E�O���b�V | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@�N�v | |

| �߁@�� | �F | �V���[�i�E�����[�W | |

| ����ē� | �F | �ɓ��@�� |

�o�@��

| ���h���t�H���� | �F�@ | ���c�ˁ@�M�� |

| �e���[�U | �F�@ | �g�c�@��b |

| �A�~�[�i | �F�@ | ����@�� |

| �G�����B�[�m | �F�@ | ����@�O�B |

| ���[�U | �F�@ | �ؑS�@���b |

| �A���b�V�I | �F�@ | �s��@�G��Y |

| ���ؐl | �F�@ | �H���@�ėz |

���@�z�@���K�ʁ@���a���y��w�I�y������2014�u���V�a�̖��v��

�@2���A���I�y�����āA�I�y�����ċ�����ƂȂ̂��ȁA�Ɠ�����O�̂��Ƃ������܂����B��̊��̂��鉉�t�́A�����Ȃ�̗��K�Ŏd�グ�ė��������Ƃ͈Ⴂ�܂��B���a���y��w�́A��w�����Ƃ͂����A���Ɛ��𒆐S�Ƃ������̎���L���X�g�Ƃ��đI�сA�\���ȗ��K�Ō����ɗՂ݂܂�����O�ꂪ���Ȃ��̂ł����A�{�N����ϗ��h�Ȍ����Ɏd�オ��܂����B

�@���ڂ́A���a����I�y����ԂƐ\���グ�ėǂ��u���V�a�̏��v�B��w�̃I�y�������Ƃ����ƃ��[�c�@���g�����グ���邱�Ƃ������̂ł����A���a����͈�т��ăx���J���g�B�m���Ƀ��[�c�@���g�͑f���炵���ł����A�C�^���A�ÓT�I�y���̊����`�̓��b�V�[�j�A�h�j�[�b�e�B�A�x�b���[�j�ɂ���킯�ł�����A�����̃I�y���ŋ��炷��Ƃ����̂͗��ɓK���Ă���Ǝv���܂��B

�@���ĉ��t�ł����A���a����nj��y�c�����h�B���̒c�́A�����ȏ�͊w���ŁA���ݓI�Ȏ��͔h����قǂł͂���܂���B��x���������y�c�Ƃ̍������t�������Ƃ�����̂ł����A��͂�v���I�[�P�X�g���Ƃ̍��͔@���Ƃ����������Ƃ��낪����܂����B����ł�����͑f���炵�����t�ł����B��������́A�Ȏ��̂��I�y���̔��t�Ƃ������ƂŔ�r�I���t���Ղ����A�Ƃ������Ƃ͂���̂ł��傤���A���K�ʂƁA��̊��������ăI�y���𐬌������悤�Ƃ����S���̈ӎv�������Ă����Ƃ����̂��{���̗��R���Ǝv���܂��B�}�b�c�H�[���̎w�������m�������A�Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�ˁB�Ƃɂ����C�����ǂ��Ȃ鉉�t�Ŋ������Ȃ�܂����B

�@�̎�w�������ė��h�B

�@�A�~�[�i���̔��쐉�B�f�G�ł����B�S�̓I�ɐ��ׂ͍߂ł������A�̏��͂�������܂Ƃ߂ė��h�B�����Ɨ��K���ă|�C���g���������ĉ̂��Ă���Ƃ����̂��悭������܂����B�o��̃A���A�ƃt�B�i�[���̋����̏�A�ǂ���̋Ȃ��x���J���g����̋Z�I�̐����W�߂��悤�ȋȂŁA��Ȃ̒��ŐF�X�ȕ\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ȃł����A�Z�p�I�ɂ͒���������̂�����܂����B�����n���̕t�����Ȃǂ͂��ꂩ�炾�Ƃ͎v���܂����A����Ɋ��҂����Ă�����ȁA�Ǝv���܂����B

�@����O�B�̃G�����B�[�m�����\�B�ꐡ�@�ɂ��������y���e�m�[���̐����A���Ɂu���V�a�̏��v�ɂ҂�����ł��B�����A���̎��̊��ɂ͍������L�тȂ��^�C�v�̕��̂悤�ŁA�������ŏ������������Ă��銴��������A�����������c�O�B����ł��y�����Ŕ�ԗl�q�͂ƂĂ��f�G�ł��B

�@����ȓ�l�ł�����A�d�����܂��f�G�ł��B�������̂��鐺���������āA�����ȏ��X�������������ɕ\������Ă��܂����B���̃I�y���̃e�m�[���̓�Ȃ̃A���A�͂ǂ�����A�~�[�i���d��������ł���̂ŁA��l�̐��̊������d�Ȃ��Ă���Ƃ����̂��ǂ����ʂƂ��Č���Ă���悤�ɒ����܂����B

�@���h���t�H���݂��̂������c�ˋM�������͋C���悭���\�ł����B�o�X�̒Ⴂ�����A�̗������������͋C�ɒ��x�ǂ������Ō����ł����B�o��̃A���A���悭�A�������܂����̂�����܂����B

�@�ؑS���b�̃��[�U�B�ꖋ�͗]�葶�݊��������܂���ł������A�̃A���A�́A�������r���r���������A���h�ɉ̂��グ�܂����B�g�c��b�̃e���[�U�����\�B��e�̕��͋C���o���Ă����Ǝv���܂��B

�@�����́A�`���̍������撣�肷�����̂��A���̗n���������ɍ���s���������܂������A���Ƃ͏�X�B�ǂ������Ǝv���܂��B

�@�}���R�E�K���f�B�[�j�̉��o�́A���a����I�y���`���̎ʎ��I�ȕ\���ł͂Ȃ��A�w�I���ۓI�͗l�ŕ���������Ă����C�^���E�O���b�V�̑��u�ɌQ�W���I�ɐl��t���čs�����́B���̃I�y���̖{���ł���c�����}���X�̕��͋C�͕K���������m�ł͂���܂���ł������A�V���[�v�Ȋ������Ⴂ�̎肽�������グ�镑��ɂ́A���x�ǂ��̂��ȁA�Ǝv���܂����B

�@�ׂ������������炦������ł�����̂ł��傤���A���y�̊������@���ɂ��C�^���A�I�y���Ɏd�オ���Ă���܂������A�o���҂��F�����Ă��܂����B�悭�b����ꂽ���������̂���㉉�ł����B���K�ʂ͗���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B

�u���V�a�̖��vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

���ꗿ�FC�ȁ@11340�~�@3FL10��2��

�i����26�N�x�������|�p�Վ�Ì����j

��ÁF�������|�p�Վ��s�ψ���/�V��������

�V��������2014/2015�V�[�Y���I�[�v�j���O�����I�y��3���E�����t����i�h�C�c��j�㉉

���[�O�i�[��ȁ@����_���j�T���u�p���W�t�@���v�iParsifal)

��{�F���q�����g�E���[�O�i�[

���@�V��������I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �ю�@���Y |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c/�������c | |

| �����w�� | �F | �O�V�@�m�j | |

| ���@�o | �F | �n���[�E�N�v�t�@�[ | |

| ���@�u | �F | �n���X�E�V���x���m�b�z | |

| �߁@�� | �F | �����E�^�b�N�X | |

| �Ɓ@�� | �F | �����Q���E�z�t�}�� | |

| �f�@�� | �F�@ | �g�[�}�X�E���C�i�[�@ | |

| ���o�� | �F�@ | �f���N�E�L���x���@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē��@ | �F�@ | ��m�c�@��F�@ | |

| �|�p�ē� | �F | �ю�@���Y |

�o����

| �A���t�H���^�X | �F | �G�M���E�V�����Y |

| �e�B�g�D���� | �F | ���J��@�� |

| �O���l�}���c�@ | �F�@ | �W�����E�g�������\���@ |

| �p���W�t�@���@ | �F | �N���X�e�B�A���E�t�����c�@ |

| �N�����O�]���@ | �F�@ | ���o�[�g�E�{�[�N�@ |

| �N���h���@ | �F�@ | �G���F�����E�w�����c�B�E�X�@ |

| ���̐��t�R�m�@ | �F�@ | ����@�����@ |

| ���̐��t�R�m�@ | �F�@ | �k��@�C�F�@ |

| �����P�@ | �F�@ | �㓈�@���ގ}�@ |

| �����Q�@ | �F�@ | �����@�Ƃ����@ |

| �����R�@ | �F�@ | ��@�y�@ |

| �����S�@ | �F�@ | �����@�[�O�@ |

| �Ԃ̉��������P | �F�@ | �O��@���b�@ |

| �Ԃ̉��������P�@ | �F�@ | �L�@�G���@ |

| �Ԃ̉��������P�@ | �F�@ | ����@����@ |

| �Ԃ̉��������Q�@ | �F�@ | �j���@���q�q�@ |

| �Ԃ̉��������Q�@ | �F�@ | ���с@�����@ |

| �Ԃ̉��������Q | �F�@ | ���c�@�퐶�@ |

| �A���g�\�� | �F�@ | �r�c�@���D�@ |

���@�z

�ߌ������lj����|�V��������@�u�p���W�t�@���v��

�@�L���Șb�ł����A�o�C���C�g���y�Ղ̃`�P�b�g�͖ő��Ȃ��Ƃł͎��Ȃ������ł��B���ꂾ���A���[�O�i�[�͐��E���Ɉ��D�҂��������āA���̒���ȉ��y�ɐZ�邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���킯�ł����A�����ȂƂ��뎄�ɂ͂��̊��o���悭������Ȃ��B�ܘ_�A�����Ƃ����Ƃ��������āA���̉��y���悭�m���Ă����܂��Ⴄ�̂ł��傤���A���ꂾ������ȉ��y���A����ȊO�ɂ�����������i�������ς�����̂ɁA�����Ă���]�T�͂Ȃ��Ȃ�����܂���B������A�����������ƌ�����Έꌾ���Ȃ��̂ł����A���ɂ͑ދ��ȉ��y�ɒ������Ă��܂����Ƃ����Ȃ�����܂���B

�@�u�p���W�t�@���v�̑�ꖋ�O���̃O���l�}���c�̃��m���[�O�Ȃǂ����̓T�^�B�m���ɃX�g�[���[�𗝉����邽�߂ɂ͌������Ȃ����m���[�O�ł����A���肪�������o���Ă���݂����B�d�v�����ǁA���ɂ͑ދ��ł��B���������A�z���o�Ă���̂́A�n�[���[�E�N�v�t�@�[���A���̕���̒��ɕ����m��o�ꂳ���āA���̃L���X�g���I���y�̒��ɗ։��]���̂悤�ȕ����I�v�z�������������炩������܂���B�u�p���W�t�@���v�͂����Ԃ�L���X�g���I���y���Ǝv���Ă����̂ł����A�N�v�t�@�[�ɂƂ��ẮA�Đ��E�I�ȏ@���������������y�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB

�@���o�ɂ��ẮA�����]�������ɂ��Ă��܂������A�܂��ɂ��̒ʂ�B�V��������̕���@�\�������Ղ�g�������o�I�ɂ������镑��ł����B

�@����ɂ́A�������O�Ɍ������ČX���ė���u���̓��v���ݒ肳��Ă���̂ł����A���ꂪ�꒼���ɐL�тēV��ɂȂ����Ă����ł͂Ȃ��A�W�O�U�O�ł��B���̃W�O�U�O�̌��̓��́A�~�ςւ̓��ł���܂����A���̓��͕���@�\�ɂ��㏸�����艺�~�����肵�܂�����A�����ɒf�₵�A�P���ɓo��l�����~�ς����Ɏ���Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���̓��́A�����ł́A�o���҂������Ƃ��Ȃ艹�𗧂ĂĎ���肾���������ł����A���Ɋy���ɂ��Ȃ�ƁA�V���Z�p�w�̃e�R������������悤�ŁA�قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x���܂ŏC������Ă����悤�ł��B���̈Ӗ��Ŋy���ɒ����Ɏf�����b�オ�������Ǝv���܂��B

�@�����ƃL���X�g���̗Z���݂����Ȏv�z�́A�������[�O�i�[�ɂ����������ł����A�N�v�t�@�[�̉��o�͂��̍l�����𒆐S�ɂ����Ă��܂��B��1���̃��X�g�Ɍ��̓��ɓˑR����镧���m�́A��O���ł͓|��Ă���p���W�t�@���ɖ@�߂�^���ė����オ�点�܂��B���̎��A�P�Ȃ�����҂������p���W�t�@�����A�~�ςւ̐��҂ɂȂ����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���̖@�߂́A�L���X�g���̏ے��ł����鐹�����݁A���t�̍��܂Ŏ������܂��B���X�g�ł͂��̖@�߂��R�ɐ�J����A�N���h���[�ƃO���l�}���c�ɕ����^�����A�c����p���W�t�@�����g�����B�����Ԃ�L���X�g���I�ȉ��y�͂���ɂ��āA�����̂Ƃ̗Z�����ʂ����̂ł��B�܂��ɂ��肪�������o�̂悤�ȉ��y�ł��B

�@�Ƃ����킯�ŁA���[�O�i�[�D���ł͂Ȃ�������ɂ́A���y�������o�ɒ��ڂ��Ă��܂�����ł������A���t�����͑f���炵���B���͌��ǂ̂Ƃ���p���W�t�@���̉��y���y���߂Ă����ł͂Ȃ��̂ł����A���t�̊����x�̍����͂悭������܂��B

�@���ɓ��{�̃��[�O�i�[�w���ґ��l�҂ł���ю���Y�̉��t�ł��B���̃p���W�t�@���̎����o���͂킸��2��ł����A�O�߂Ē��������������̉��t�A���Ȃ킿�ю���Y�w���ǔ����{�����y�c�̉��t��������̓����t�B���̉��t�̕����X�Ɋ����x�������Ă��銴�������܂��B�Nj��̓h�C�c���̂ɂ͒�]�̂���I�[�P�X�g���ŁA���̂Ƃ��̒ቹ�y��̒n�̒ꂩ�狿���������Ă���悤�ȉ��y�Ɋ��S�����킯�ł����A����͂����������̔��͂͊������Ȃ��������̂́A�S�̂Ƃ��Ă���ȏ�Ɋ�������Ƃ����̂́A�ю�́u�p���W�t�@���v�ɑ�����߂���茘�łɂȂ����Ƃ������Ƃ̕\��Ȃ̂ł��傤�B�ܘ_�A�N�v�t�@�[�̃p���W�t�@���̖{���������A����Ӗ��ߌ��ł͂��邪�Ó��ȉ��o���A�ю�̍�鉹�y����芈�����������A�Ƃ������Ƃ�����̂�������܂���B�Ƃɂ����A�L�`�ȋ������y���߂����Ƃ͊ԈႢ����܂���B�����t�B���̃����o�[�ɂ�Bravi��\���グ�Ȃ�������܂���B

�@�̎�w�ł����A�܂��O���l�}���c���̃g�������\���ɑ��݊�������܂����B�O���l�}���c�̃��m���[�O�����肪�������o�̂悤�ɒ������Ă��܂��̂́A�ނ̉̂����ɂ��ꂾ���̂��̂����邩�炾�Ǝv���܂��B�������ӂ��̏��Ƃ����Ɠ�����O�����܂����ǁA��͂荂���̑m�̃C���[�W�������ł��B

�@�N���h���[�̃w�����c�B�E�X���ǂ��B�n�͂͂���̂ł����A���̔n�͂���������R���g���[������ċ������Ă���Ƃ��낪���ł��B��̗d���ȃN���h���[�̕\���ɖ��͂������܂����B���̕��A�P�A�R���͗]��ڗ����Ă��Ȃ��������������܂��B

�@�V��������̃��[�O�i�[�ƌ����Ό������Ȃ��̂��A�N���X�e�B�A���E�t�����c�B���肵���\���ň��S���Ē�����w���f���E�e�m�[���ł��B

�@�����������O�l���̒��ŋC��f�����̂��A���J�����̉̂��e�B�g�D�����B�ቹ�����肵�Ă��ċ����A�O�l���Ɉ��������Ȃ��\���͂��Ǝv���܂����B

�@����ȊO�̘e�𐨂͌����Ėڗ����݂ł͂���܂���ł������A�������莩���̖������ʂ����Ă����Ǝv���܂��B��������������̂��Ă���A���y�̍��i�̕ێ��ɏ\���v�����Ă���܂����B

�@�ȏハ�O�l���A���łȂ������ɂ́A�������Ă��Ȃ������������̂ł����A���̋t�o�C�A�X���C������A�f���炵���㉉�������Ɛ\���グ�ėǂ��̂ł��傤�B�ю�̐��ɂȂ��Ă̑��V�[�Y���̎n�܂�Ƃ��āA�\���������Ɛ\���グ����Ǝv���܂����B

�u�p���W�t�@���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2014�N10��18��

���ꗿ�FA�ȁ@2000�~�@����46��

��ÁF�������y��w

�������y��w��w�@�I�y��2014

�I�y��4���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌�����iLe Nozze di Figaro)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�������y��w�u��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���c�@�G�� |  |

| �nj��y | �F | �������y��w�I�[�P�X�g�� | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | ���c�@�v���q�@ | |

| ���@�� | �F | �������y��w�����c | |

| �����w�� | �F | �����@�G | |

| ���@�o | �F | �����@�h�� | |

| ���@�u | �F | ��@�r�N | |

| �߁@�� | �F | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@�� | �F | �R���@�� | |

| �U�@�t | �F | �����@�L�� | |

| ���y�w���@ | �F�@ | ��X����/��q�R�I�}/���c��/���ш�j/����h�@ | |

| ����ē� | �F | ���R�@�O�B |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | : | ��@���V�� |

| �A���}���B�[���@���ݕv�l | : | �����@��G |

| �t�B�K�� | : | �Ɖ��@���j |

| �X�U���i | : | ���X�@���q |

| �P���r�[�m | : | ��@�Ŏq |

| �}���`�F���[�i | : | �����@����q |

| �h���E�o���g�� | : | ���@�� |

| �h���E�o�W���I | : | ���@�K�S |

| �h���E�N���c�B�I | : | �{���@��O |

| �A���g�j�I | : | �V���@���Y |

| �o���o���[�i | : | �����@�s |

| �Ԗ��T | : | ���c�@������ |

| �Ԗ��U | : | ���ʁ@��� |

���z

���N�̂l�Q�́H-�������y��w��w�@�I�y��2014�u�t�B�K���̌����v���B

�@�������y��w�̑�w�@�I�y���́A���炪�O��ɂ��邹�����A���Ɋ�{�ɒ����ŋC�������ǂ��ł��B���o���O�ꂵ�ăI�[�\�h�b�N�X�B����͖ܘ_�̂��ƁA�o���҂̉��Z�������ׂāA�̎��ɏ����Ă�����̂𒉎��ɍČ����Ă���܂��B�N���������āA�u�u�t�B�K���̌����v�́A���������I�y���Ȃv�A���ĕ�����悤�ɍ���Ă���B��������Č��Ă���ƁA�ςɖ�̕�����o�Ƃ̃P�����������Ă��Ȃ������A��i�̖���Ԃ肪�X�g���[�g�ɓ`����Ă��܂��B�����q�Ȃ���͉��x���������オ���Ă��܂������A��ς��ꂵ�����Ƃł��B

�@���c�G���̉��y�̃R���g���[���͂��x�����ȁA�Ƃ��������͂�����̂́A��{�I�ɂ͒��f�B�̎肽���̉̂��₷���X�s�[�h�Ői�݂܂��B�����̍ۗ��������y���ł͂���܂��A��w�@������l���Ȃ킯�ł�����A�w���҂�I�[�P�X�g�����ڗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ͑�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B

�@��Ԃ̒������̂ł���̎肽���ł����A�[�I�ɐ\���グ��A�����w�Ƒ�w�@���̗͗ʂ̍����͂����茩���镑��ƂȂ�܂����B��w�@�������͔ޓ��̉��y�l�����D�o����������A�Ƃ������������������̂��{���̂Ƃ���ł��B

�@�`���̃t�B�K���ƃX�U���i�̓�d���B���y�Ɛl������݂͂��߂ĉ��N�������Ă���Ɖ����j�̃t�B�K���ƁA��w�@���̍��X�ؖ��q�̍��͖����ł��B���X�ْ͋����Ă����̂ł��傤�B������C���Ă�������Əo�Ă��炸�A��ς��ȁA�Ǝv���܂����B���X�͖ܘ_�Ō�܂ŋْ����Ă����̂��낤�Ƃ͎v���܂����A�ǂ�ǂq���グ�Ă��āA����ė����������������̂͂悩�����ł��B

�@�X�U���i�́A���̃I�y���̃L�[���[���ŁA�S�Ă̏d���̗��ނ킯�ł����A�ŏ��̃t�B�K���̓�d���̂������Ⴍ�����ǂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��āA�Ƃ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B���X���A����̑�w�@���̒��ł͈�Ԃ̎��n�������Ɛ\���グ�ėǂ��ł��傤�B

�@���ݕv�l�̍�����G�͂��Ȃ茵�����B�S�̓I�ɉ��̃|�W�V�������Ⴍ�A���ݕv�l�Ɍ��������ł͂���܂���B�o��̃A���A�u���̐_��A�������v�́A�����������Ă��Ȃ��Ȃ������������ł������A��O���̃A���A�u���̔��������͂ǂ��ցv�́A�o��̃A���A�قǂ̏��͂Ȃ������Ƃ͂����A�����̍s���o���h���Ɛ\���グ���ɂ͂����܂���B�d�����Ă��Ă��A�ꐡ���f����ƒ����Ƀ|�W�V�������Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��āA���]�\�v���m�I�Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B�������L�тȂ��͎̂d���Ȃ��Ƃ��Ă��A�������������Ƃ������苿���ė~�����Ǝv���܂����B

�@�A���}���B�[���@���ݖ��̑�Α��V����]���ł��܂���B��O���̃A���A�u�i�ׂɏ��������Ɓv�͂�������̂��Ă��ėǂ������̂ł����A�A���A�ȊO�̕����͔��ݖ��ɛƂ�Ȃ����ƒ������B���݂̂��炾�������Z�͈����Ȃ��Ǝv���̂ł����A���������Ƃ��Č���Ă��Ȃ����炢������܂��B���V�^�e�B�[���H��d���ł������Ɛ��ɐ[�݂�P�����~�����Ƃ���ł��B

�@�P���r�[�m���̍�Ŏq������B���͋C�̓P���r�[�m�炵���������o���Ă���̂ł����A�����P���r�[�m�I���V���Ɋ|���Ă���̂ł��B�u�����Ŏ�����������Ȃ��v���u���Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂�����v�������Ƃ�������ƁA��X������O�ʂɏo���ĉ̂��Ē����Ȃ��ƁA�C�}�C�`�����o�Ă��܂��܂��B

�@��w�@���Ɣ�r����Ə����w�͗��ɏ��ł��B�Ɖ����j�̃t�B�K���̓o�X�o���g���̐[���������ɃR���g���[�����āA���C�̗ǂ��t�B�K���������܂����B��������q�̃}���`�F���[�i�����͋C���ǂ��A�̂����h���Ǝv���܂����B�o���g���̑�씎�̓u�b�t�H�I���͋C���X�ɏo��ƂȂ��悩�����̂ł����A�̂��ꎩ�̂͂悩�����Ǝv���܂��B���K�T�̃o�W���I�����疳��Ȋ������o�Ă��ċX�����Ǝv���܂����B

�@�����̐�y�����Ƃ̍�������ɂ��A��w�@������������̉��t��ƂɍX�Ɍ��r��ς�ŁA�����@����������A���ڂ���悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă��Ăق����Ǝv���܂��B���i�Ɋ��҂��܂��B

�u�t�B�K���̌����vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

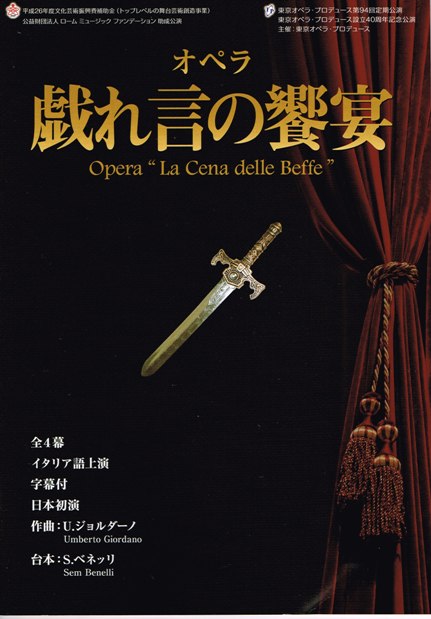

![]()

���ꗿ�FB�ȁ@6000�~�@2F3��32��

��ÁF�����I�y���E�v���f���[�X

�����I�y���E�v���f���[�X��94��������

�I�y��4���E�����t����i�C�^���A��j�㉉

�W�����_�[�m��ȁ@�̌��u�Y�ꌾ�̋����v�iLa Cena delle

Beffe)

��{�F�Z���E�x�l�b��

���{����

���@�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���C�@�N�� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c | |

| ���@�o | �F | �n��@�I�Y | |

| ���@�p | �F | �y���@�Ώ� | |

| �߁@�� | �F | �����@���q | |

| �Ɓ@�� | �F | �����@��T | |

| �w�A�E���C�N | �F�@ | ����@���q�@ | |

| ���o�� | �F�@ | �����@�j�q�@ | |

| ���y�ē��@ | �F�@ | �ɍ��n�@�M���@ | |

| ����ē��@ | �F�@ | ���@���s�@ | |

| �v���f���[�T�[ | �F | �|���@�j�q |

�o����

| �W�l�[���� | �F | ���c�@��q |

| �W�����l�b�g | �F | �����@�p�s |

| �l�[���@ | �F�@ | �H�R�@�W���@ |

| �K�u���G�b���@ | �F | ���ˁ@�I�@ |

| �g���i�N�C���`�@ | �F�@ | �X�c�@�w�@ |

| ���U�x�b�^ | �F�@ | �H�R�@�O�q�@ |

| �t�B�A���b�^�@ | �F�@ | �O��@����@ |

| �����h�~�[�l�@ | �F�@ | ���q�@���S���@ |

| �`���c�B�A�@ | �F�@ | �����@�݂��ف@ |

| �g�����J�@ | �F�@ | �ΐ�@���� |

| �h�b�g�[�� | �F�@ | ����@�a�V�@ |

| �t�@�c�B�I | �F�@ | �����@�j�K�@ |

| ���[�{ | �F�@ | ���c�@�����@ |

| �J�����h���@ | �F�@ | ���с@���@ |

���@�z

�킬���Ƃ��Č��������- �����I�y���E�v���f���[�X�@�u�Y�ꌾ�̋����v��

�@�W�����_�[�m�̃I�y���ƌ����A�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�����|�I�ɗL���B�����Łu�t�F�h�[���v�B����ȊO�̍�i�̓��[���b�p�ł��ő��ɏ㉉����邱�Ƃ͂Ȃ������ł��B���{�ł�4�N�O�Ɂu�����@�I�y���E�v���f���[�X�v���u�}�_���E�T���E�W�F�[�k�v�����グ�܂������A���ꂪ�B��̎��Ⴉ������܂���B����́A���̓����I�y���E�v���f���[�X�����グ���W�����_�[�m�V���[�Y���e�A�Ƃ������Ƃł��B

�@�����I�y���E�v���f���[�X�́A�u���Ăł͔�r�I�|�s�����[�����A���{�ł͒m���Ă��Ȃ��I�y�����Љ��v���|���V�[�Ƃ����c�̂ŁA�������N�A�ߑ�C�^���A�I�y����ȉƂɏœ_�ĂĂ��邻���ŁA�ߑ�C�^���A�I�y����ȉƃV���[�Y�Ƃ��Ă͑�4�e�ɂȂ邻���ł��B

�@���́u�Y�ꌾ�̋����v�Ƃ�����i�A�����E�W�l�[�����Ɏ���o�����Ƃ��āA���\�҂̃l�[���A�K�u���G���ɑܒ@���ɂ����āA�A���m��ɓ������܂ꂽ��ҁE�W�����l�b�g���A���̌Z��ɕ��Q����Ƃ�����i�ł��B���Q�̎d���́A�u�����v�݂����ȁA���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u�l�[�����������v�Ɖ\�𗬂��A���������Ă��܂��A�Ƃ������́B���̊ԁA�����̓W�l�[�u������������Q���A���x�́A�W�l�[�u���ɒ�̃K�u���G����U�f�����āA�x�b�h�ɂ���Ƃ�����A�t�サ�ĂЂƊԈႢ�������l�[���ɎE�����Ă��܂��A�W�����l�b�g�̕��Q�͊�������A�Ƃ������́B

�@���̎�l���̒q�b�ŕ��ꂪ�i�ނƂ����̂́A�u�W�����j�E�X�L�b�L�v�݂����ł��B�����15���I�̃t�B�����c�F�ŁA14���I�̃t�B�����c�F��Ƃ����u�W�����j�E�X�L�b�L�v�Ƌ߂��B�������A�l�Ԃ̕��~�ɏœ_�Ă��쌀�ƁA�F�~�ƕ��Q���e�[�}�ƂȂ�u�Y�ꌾ�̋����v�Ƃł͍�i�̕��͋C���S�R�Ⴂ�܂��B������͎�v�ȓo��l���͊F���l�ł����A���ꂼ�ꂪ���̃I�[���Ŗ����Ă��܂��B�W�����_�[�m�̉��y���A���F���Y�����̐��X�������������A�~�����Ȃ������ł��B����ŁA���������㉉���Ԃ����āA������̋C���x�܂�悤�ȉ��y���܂܂��悢�̂ł��傤���A�����������F���Y�����ŁA���̕��Q杂Ɋւ���ȊO�̂Ƃ���͓O��I�ɍ킬���Ƃ��A����1����40���قǂ̍�i�Ɏd�グ�Ă��܂�����A�]�v�ɕ���̋~���̂Ȃ��ɋ������Ƃ��낪����܂��B�ǂ̓o��l���ɑ��Ă�����ړ����ł��Ȃ��B

�@���t�́A�[�I�ɐ\���グ����F���Y���`�b�N�ł����B�I�[�P�X�g�����A�o���҂��������F���Y���I�\�����ӎ����ĉ��t���Ă���悤�Ɏv���܂����B�������A���ꂪ�Ƃ�Ȃ����ƒ������B�I�[�P�X�g���͗��K���s�\���������̂��A�NJy�킪���Ȃ�{���{���Ȋ����ł����B�`���Ńz��������R�P�����̂��͂��߁A�ςȂƂ���ʼn��������Ȃ����肵�āA�������芴���������Ȃ��B�ܘ_���͂��̍�i���̂͏��߂Ăł�����A�����X�R�A�ɂ���̂�������Ȃ����ǁB�W�����_�[�m�搶�������Ă���ʂ�ɉ��t���Ă���Ƃ���A���̍�i�����t����Ȃ��͖̂������Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��B

�@�o���҂̕����Ƃ��Ă��Ȃ��������ŏ�����Ō�܂ŕt���܂Ƃ��܂����B���F���Y���I�ȕ\�����ӎ����āA�h���}�e�B�b�N�ɑ���߂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̍�i�͋ߑ��i���������āA�̏��Z�p���Ђ��炩���悤�ȂƂ���͂Ȃ����ɂ́A�Z�p�I�ȓ���������āA���������Ȃ�����Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ƃ��������܂����B

�@���̑����̌������ł�����W�l�[�����B���c��q�̉̏��̓h���}�e�B�b�N�ŗd������S�����������Ȃ����́B�W�����l�b�g�Ƃ̈��̓�d������l�Ō������Ă���悤�ɒ������Ă��܂��͔̂@���Ȃ��̂��B����ȊO���܂߂āA���c�������ƐF���ۂ��̂��āA���̒j�����Ɂu����ȏ��ɂȂ�U�f�����͎̂d�����Ȃ��v�Ǝv�킹��悤�ł����ė~�����̂ł����A�����͑S�R�̂��Ă���Ȃ��̂ŁA�����Ă��܂�����������܂��B

�@�����p�s�̃W�����l�b�g�������͂�����܂���B���������肳���邽�߂Ȃ̂��A�A����ߕt���č������o���Ă��銴������ɂ����Ē����Ă�������h���Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪����܂��B�h���}�e�B�b�N�Ȗł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ̂ł����A���������A�A�̋ؓ����_�炩�����āA�����b�N�ɉ̂�ꂽ�����ǂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B

�@����ɑ��āA�o���g���ɓ]�������H�R�W���̃l�[���B��ԛƂ��Ă����Ǝv���܂��B���ɗ͂͂��邵�A�\��Ɉ������܂����̂�����܂��B�������ċt�シ�鉉�Z�Ȃǂ��^�����������Ē�������������܂����B����̏㉉�̈�Ԃ̗����҂Ɛ\���グ�Ă�낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ���ǂ���o�Ă��܂��r�u���[�g�������Ə��Ȃ��ƁA�ْ���������ɑ����āA�����ƒ����������������悤�Ɏv���܂��B

�@���ˍI�̉̂��K�u���G�b���͑�4���̃X�g���l�b�����������ǍD�B�H�R�O�q�̃��U�x�b�^�́A��O���ł̒Z���A���A���f�G�ŁA���̌㑱���l�[���Ƃ̓�d�����A���������Ă��đf�G�ł����B

�@����ȊO�̘e�𐨂ł́A�����݂��ق̏��������ǂ��A�o�����Ԃ͂킸���ł����A�ΐ쐽��̃g�����J���ǂ������Ǝv���܂����B

�@�㉉�S�̂�4������Ԃ܂Ƃ܂��Ă������������܂��B�l���ł悤�₭�S�̂̓��������ė����Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B

�u�Y�ꌾ�̋����vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||