�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�R�N�i���̂T�j�ڎ�

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2013�N9��14��

���ꗿ�F���R�ȁ@3000�~

��ÁF�R���Z�[���E���B���@��

�A�g���G�E�G���@Vol.6

���F�I���䒬�T�����z�[��

�v���O����

|

�̎� |

�s�A�j�X�g |

�Ȗ� |

�@ �@ |

| �����@���� | ���с@�����q |

�O�ؘI���쎌�@�R�c�k⩍�ȁu�I���̊����v���u�����v �|������쎌�@��������ȁu���ґ��v |

|

| �V�q�@���� | ��[�@�F�I�q | �A���f�B�M�G���쎌�@�A���f�B�[�e�B��ȁu���Â��v | |

| �{��@�z�q�@ | ꎓ��@���@ |

�x���K�}�쎌�@���c�쒼��ȁ@�u�T���r�A�v �u���[���X��ȁu�i���̈��ɂ��āv��i43-1 |

|

| ���؉��@�O | ���C�@�ˎq | �v�[�����N��ȁu���̏��a�v | |

| ���с@���ގq�@ | �����@�Ȃ����@ |

��쎌�@�����O��ȁu���ցv �����O�쎌��ȁu�����ȋ�v |

|

| ���c�@���� | �����@�T�q�@ | �h�j�[�b�e�B��ȁ@�̌��u�A���i�E�{���[�i�v���A �A���i�̋����̏�u���̐��܂ꂽ���̂���v�@ |

|

|

�x�e |

|||

| �����@���I�@ | �͍��@��b�q�@ | �h�j�[�b�e�B��ȁ@�̌��u�h���E�p�X�N�@�[���v��� �m���[�i�̃A���A�u�R�m�͂��̊፷���Ɂv |

|

| �����@���� | ���с@�����q |

�x�b���[�j��ȁ@�̌��u�J�v���[�e�B�ƃ����e�b�L�v��� |

|

| �V�q�@���� | ��[�@�F�I�q | ���F���f�B��ȁ@�̌��u�t�@���X�^�b�t�v��� �i���l�b�^�̃A���A�u�G�ߕ��̑��ɏ���āv |

|

| �{��@�z�q�@ | ꎓ��@���@ |

�T���E�T�[���X��ȁ@�̌��u�T���\���ƃf�����v��� |

|

| ���؉��@�O | ���C�@�ˎq | �r�[�[��ȁ@�̌��u�J�������v��� �~�J�G���̃A���A�u��������邱�Ƃ�����܂��傤�v |

|

| ���с@���ގq�@ | �����@�Ȃ����@ |

�v�b�`�[�j��ȁ@�̌��u���E�{�G�[���v��� |

|

| ���c�@���� | �����@�T�q�@ | �v�b�`�[�j��ȁ@�̌��u���X�v�l�v��� ���X����̃A���A�u���鐰�ꂽ���Ɂv�@ | |

���z

�����ݏo�����l�B�̂��߂�-�A�g���G�E�G��vol.6��

�@���y��w�𑲋Ƃ��ăv���̉̎�ɂȂ肽���ƍl����l�͑�R���āA�F���ꂼ�ꌤ�r��ς�ł����܂��B���������l�����̂��߂̎x���O���[�v�Ƃ����̂��A���r�̂��߂̕����p�ӂ��Ă����l����������Ȃ�ɂ����āA�A�g���G�E�G������ɂ��Ă���u�R���Z�[���E���B���@���v�Ƃ����c�̂����̈�̂悤�ł��B�����̃R���T�[�g������ƌ����̂ŁA�����ɍs���Ă܂���܂����B

�@�o���҂́A���y��w���Ƃ����Ă̏������I����A�{�N�̃C�^���A���y�R���R���\�ŋ��܂���܂������c����܂�7�l���o�ꂵ�܂����B

�@�y���݂܂������A��肾�������āA��_������Ȃ�Ɍ����āA�ʔ����������Ƃ��o���܂����B

�@�������I�́A�������̂���f���ȉ̏��ŗǂ������Ǝv���܂��B���_�͐��ʂ��������Ȃ����ƂƁA�Ɋ��S�ɓ��荞�߂Ă��Ȃ����Ƃł��傤�B��������͉̂��Ă���̂ł����A�m���[�i�Ƃ������̂������������̂̒��ɂ����ƕ\�����ė~�����B�̏��Z�p�I�ɂ͏������̎��̂܂Ƃߕ��������Ƃ�������Ƃ�����Ƃ��������Ǝv���܂����B

�@��������́A�������ɖ��x�̂���ǂ����ł��B���̐������������鑧�̒���������Αf�G�Ȃ̂ł����A�ǂ��������R��Ă��銴���������āA�������ۑ肾�Ǝv���܂����B

�@�V�q�����́A���B�����[�g�̎g���߂��ł��B�Ⴂ������A���B�����[�g���|���Ȃ��̂���������ׂ��ł��傤�B�܂��g����������B�U���̍L�����B�����[�g�̒��Ƀg���������悤�Ƃ��邩��A�ςɘc�݂܂��B�ŏ��́u���Â��v�͉��������܂����ł������A�����Ƃ�����Ɖ̂����Ƃ�����ė~�����Ǝv���܂����B

�@�{��z�q�́A�O���̓�Ȃ�����B�u�T���r�A�v�͉̎��Ɋ܂܂�Ă����O���̂�����Ă��܂���ł����B�u���[���X�͒ቹ���͂�������Ƃ��Ă��đf�G�Ȃ̂ł����A�����ɏオ���Đ�����ւ��ƁA�ʐl�̐��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���������R�ɐ�ւ��Ƃ悢�̂ɂȂ��A�Ǝv���܂����B�_�����̃A���A�̉ۑ����O�ł��B�����ڂ͌��\�F���ۂ����͋C�̂�����Ȃ̂ł����A�_�����̗U�f���镵�͋C���������Ȃ������ł����B

�@���؉��O�́A�t�����X���i��ȂŒ��킵�܂������A�ŏ��̋Ȃ͕��͋C�����T���������ł��B�ȒP�Ɍ����V�����\���ۂ��Ȃ��B�u���̏��a�v�̓A�k�C�̋Y�ȁu���I�J�f�B�A�v�̌��t�����y�̒��̈�ȂŁA���Ƃ��Ə��D�������ʼn̂����߂ɍ�Ȃ��ꂽ���y�ł��B���̈ӎ������؉��ɂǂ��܂ł������̂ł��傤���B�~�J�G���̃A���A�̓��B�����[�g�������肷���āA������������̂��c�O�ł����B

�@���і��ގq�͍���̍ő�̎��n�B�����O���܂��f�G�ł����B�����f���Ŕ������A�̂��Ă���Ƃ��̕\��̕ω��������ŁA�������C�����悭������Ƃ���ł��B���Đ\���グ��Ȃ�A�����ꐡ�\���̒��肪�[���Ȃ�ƍX�ɂ悢�ł��B�������肷����ƕi���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�ǂ��܂ł�邩���͓���̂ł����B�㔼�̃��[�b�^�̃����c�����h�B��{�ɒ����Ȃ̂ł��傤�ˁB���̐L�ѕ����f���ŁA����ł��Ĉꐡ�R�P�e�B�b�V���ŁA�������[�b�^���Ǝv���܂����B

�@���c����͓����̌��c�̐��c���ɂ��āA���N�̃C�^���A���y�R���R���\�ŋ��܂���܂��������̂��Ƃ͂����āA���ɐ��ʂ��Ⴂ�܂��B�܂����グ���̂��A�u�A���i�E�{���[�i�v�̋����̏�Ƃ�������ȁB�̂��鎩�M�����������璧�킵���̂��Ǝv���܂����A���ꎩ�g�͐����Ǝv���܂����A�Ȃ��Ȃ��\���Ƃ͐\���グ���Ȃ����x���B�A�W���_������Ă��܂������A�����L���L�����ɂȂ��Ă��܂��A����͏\���ƌ�����Ƃ��낪����܂����B�u���鐰�ꂽ���Ɂv�́A���ʂ́u���鐰�ꂽ���Ɂv�ŁA������͗ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@���낢�돑���Ă��܂������A���������̎肽�������N����ɂǂ�ȉ̂���ƂȂ��Ď��̑O�ɓo�ꂵ�Ă���邩�����҂��Ă��܂��B�Ⴂ�̎�̉̂��̂́A���̐敨�����̈Ӗ�������̂ł��B�撣���Đ��i���Ăق����Ǝv���܂��B

�u�A�g���G�E�G��vol.6�vTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N9��22��

���ꗿ�FC��R1

10��6�ԁ@5000�~

��ÁF�����c�������@�l�@�I�y����

�s�T���A�[���A���ی|�p�Ձt

�I�y���ʐݗ�30�N�L�O����

�S4���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�}�N�x�X��iMacbeth)

����F�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�a���s�������Z���^�[�@�T���A�[���A�@��z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���B�[�g�E�N�������e |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �A���T���u���� | |

| ���@���@ | �F�@ |

�I�y���ʍ����c�ASAI-�R�[���X�W���p���A |

|

| �����w���@ | �F�@ | �ϕĒn�@�p�� | |

| ���@�o | �F | ����@���� | |

| ���@�p�@ | �F�@ | ���@���q�q | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ����@�S���q�@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ��{�@�`�� | |

| ���@���@ | �F�@ | ꎓ��@���q�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@��O | |

| �Z�p�ē@ | �F�@ | �����@���M | |

| �����v���f���[�T�[�@ | �F�@ | �a�c�@�^�J�q |

�o�@��

| �}�N�x�X | �F�@ | �{���@�T�� |

| �}�N�x�X�v�l | �F�@ | ���с@���q |

| �}�N�_�t | �F�@ | �c��@�� |

| �o���N�H�[ | �F�@ | �����@�O |

| �}���R�� | �F�@ | �z�{�@��� |

| �}�N�x�X�v�l�̎��� | �F�@ | �ΐ�@�I�q |

| ��� | �F�@ | ��c����O |

| �]�ҁE�`�� | �F�@ | ����@�D�� |

���z

�ō��̃}�N�x�X�ƃ}�N�x�X�v�l-�I�y���ʁu�}�N�x�X�v���B

�@�{�N�܌��A���������̓R�����B�`���j�[���o�Ŗ蕨����Łu�}�N�x�X�v���㉉�����킯�ł����A���̏㉉�́A���ɂƂ��Ă͊��S�Ƀt���X�g���[�V�����̎c��㉉�ł����B���o�����t���[���������܂���ł����B����Ă��ɐ\���グ��A�u�ӂ�����ȁv�ƌ��������Ȃ�悤�ȏ㉉�ł����B���̏��������̃`���[�~���O�ȉ��t���āA�͂����������܂����B�f�G�ł����B

�@�������͓��{���\����̎�c�̂Ō��v���c�@�l�A������͘a�c�^�J�q�Ƃ��������v���f���[�T�[��������30�N�ɂȂ�s���I�y���c�́B���������āA�m�E�n�E�����đS�R�Ⴄ���ł��B���䑕�u�̊ȑf�������������ŁA���̂�����͒����ɑz�������܂��B�܂������́A��������ō\������������c�ƁA���K�̉��y������Ă��Ȃ��悤�ȉ��y�D���ō\�����鍇���c�ł́A���͂̈Ⴂ������͔̂ۂ߂܂��A���x�����ė����܂��B

�@����ł��A�S�̂̊����́A�����̕����͂邩�ɏ�ł����B�͂�����\���グ��u���Ƃ����ۂ�v�̍����������Ɛ\���グ�܂��傤�B�ܘ_�����ł��B

�@���̍��܂��ŏ��̗��R�́A�}�N�x�X�ƃ}�N�x�X�v�l�ɐl���A�Ƃ������Ƃ��������܂��B�{���T��̃}�N�x�X�A���ь��q�̃}�N�x�X�v�l�́A�{���ɑf���炵�����̂ŁA���������Œ�����7��̃}�N�x�X�̂����ōō���������Ȃ��A�Ǝv���قǂł��B

�@���ь��q�̃}�N�x�X�v�l�́A�ׂ��������F���ł͂Ȃ������̂ł����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��ǂ����f�G�ȉ̂ł����B�}�N�x�X�v�l�͈����ł�����A��ԈႤ�Ɖ��i�ɂȂ��Ă��܂��̂ł����A���y�I�ɉ��i�ɂȂ�Ȃ��B�}�N�x�X����̎莆��ǂޓo��̃V�[���́A�ǂ��ǂނ������̃\�v���m�̊����Ɉ˂�킯�ł����A���т́A���鉹�y�I�ɓǂ�Ō����܂����B���ꂪ�|�C���g�ł����B���т͏I�n�\�v���m�Ƃ��Ẵ|�W�V������厖�Ɏ��Ȃ���A�ቹ�̃\�v���m�Ƃ��Ă͉̂��ɂ����t���[�Y���ォ��x����悤�ɉ̂��āA�S�̂̕��͋C�̈�ѐ��������܂����B�S�̂ɒ��J�ŁA���x���\���ȉ̏��ŁA�{���ɗ��h�ł����B��N�r��斯�I�y���ő���q���q�̃}�N�x�X�v�l���āA�Ȃ��Ȃ��f�G���Ǝv�����̂ł����A�����̏��ь��q�̉̂��Ă��܂��ƁA���͕̉̂i�i������Ȃ������̂��ȁA�Ǝv���܂��B�����̉̂͐��E�ɏo���Ēp���������Ȃ��}�N�x�X�v�l���Ɛ\���グ����J�߂����ł��傤���B�{���ɑf���炵�������Ǝv���܂��B

�@�{���T��̃}�N�x�X���ƂĂ����h�ł����B�{���T��̃}�N�x�X�ς��悭�\��Ă���̏��������Ǝv���܂��B�}�N�x�X�́A�}�N�x�X�v�l�ɂ����̂�����āA�������E�Q���܂����A��1���A��2���̐{���̉̏��́A�_�炩�ȕ\���𑽗p���āA�}�N�x�X�̗D�_�s�f�Ȑ��i�������܂����B�㔼�͎��������l�߂����������炷�邽�߂ɁA�����\�������p����܂����A�����m�Ɏ����܂����B��1�C2����3�C4���Ƃŕ\�����ΏƓI�ɂȂ�A�}�N�x�X�̐��m�̎コ��\������̂ɏ\���ł����B���̂悭�l����ꂽ�}�N�x�X���f�G�ł����B

�@�����O�̃o���N�H�[���ǂ������Ǝv���܂��B�����͌��\�g�̂�����ŗǂ����Ƃ����łȂ��Ƃ��̍����傫���̂ł����A����͗ǂ����������Ǝv���܂��B�������Ƃ̂ł���o�X�̋����ł����B

�@��v���ň�l��肾�����͓̂c�㐽�̃}�O�_�t�B���J�ɉ̂����Ƃ����ӎ��͕�����̂ł����A���ʂƂ��Ă��ꂪ�̏��Ɍ��т��Ă��Ȃ��B���̂Ȃ����{�c�{�c�Ɛ�銴���ŁA��X�����������Ă����悤�Ɏv���܂����B

�@���B�[�g�E�N�������e�̉��y�́A�@���ɂ������̃��F���f�B�����t���Ă���A�Ƃ��������ŁA���\�͂����������́B�����A�v�����ꂪ�������邹�����A�w������Ƃ��Ɋ|�������R��Ă��܂��̂����B�I�[�P�X�g���͊W�߂ł����A��{�Z�p�̍��������o�[���W�߂Ă���A���t�̐����͂Ȃ��Ȃ����h�������Ǝv���܂��B

�@��m�q�̕���́A����̒��S�ɒu�����ւƂ����݂邷��ւ̒��S�̈֎q�A�Ƃ����ȑf�Ȃ��̂ł������A�Ɩ��̏��Ȏg�p�ƁA�ւ̃|�W�V���j���O�̍I�݂��őދ������܂���ł����B���䌤��̉��o�̗͂Ȃ̂ł��傤�B

�@����̏㉉����肭�������̂́A�܂��͐{���A���тƂ��������̏������̎���L���X�e�B���O�ł������Ƃ���������킯�ł����A������܂߂Ęa�c�^�J�q�ȉ��̗����̗͂��W���Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@���Ƃ��A����g�p�����I�[�P�X�g���A�A���T���u���ʂ͍���̏㉉�̂��߂ɑg�܂ꂽ�Վ��I�[�P�X�g���ł����A�����o�[�Ƀ`�F���̑��䏫�A���B�I���̒J���^�|�Ƃ�����N���̌��𐳒c���������Ă��܂��B����N�������o�[���炢�����m��܂��A���̑��̃����o�[���v���I�[�P�X�g����OB��������A���������o�[�������肵�Ă���͂��ł��B�������������o�[���W�߂Ă��炱���I�[�P�X�g�����Վ��Ґ��ł��A����Ȃ�ɗ��h�ȉ��t�������ŁA�������������o�[���W�߂Ă����̂������̗͗ʂł��傤�B

�@�����̓A�}�`���A�ł���A�͋����{���E���т̑O�ł́A���ʕs�����ۂ߂܂���ł������A���M����̋��͂��Ă���Ƃ���Ȃǂ͑f���炵�����Ƃ����A�����������Ɏd�g�����̎d�����Ղ���債�����̂��Ǝv���܂��B

�@�ȏ�A�a�c�ȉ��X�^�b�t�̎v���Ɏx����ꂽ�{���ɑf�G�ȏ㉉�ł����B�s���I�y���ł������܂ŏo����̂��A�Ƃ������Ƃ�V���Ɏ����܂����B

�u�}�N�x�X�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N10��3��

���ꗿ�FC��4F

1��21�ԁ@7560�~

��ÁF�������|�p�Վ��s�ψ���/�V��������

�s����25�N�x��68�����|�p�Վ�Ì����t

2013/2014�V�[�Y���E�I�[�v�j���O����

�S3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu���S���b�g��iRigoletto)

����F���B�N�g���E���[�S�[

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�V��������E�I�y���p���X

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �s�G�g���E���b�c�H |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@���@ | �F�@ |

�V�������ꍇ���c |

|

| �����w���@ | �F�@ | �O�V�@�m�j | |

| ���@�o | �F | �A���h���A�X�E�O���[�Q���x���N | |

| ���@�p�@ | �F�@ | �n�����h�E�g�A�[ | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �^�[�j���E�z�t�}���@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �V���e�t�@���E�z���K�[ | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | �c�F���^�E�w���e���@ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G | |

| ����ē@ | �F�@ | ���c�@���� | |

| �|�p�ē� | �F�@ | �����@���� |

�o�@��

| ���S���b�g | �F�@ | �}���R�E�����g�[�j�� |

| �W���_ | �F�@ | �G���i�E�S���V���m���@ |

| �}���g���@�� | �F�@ | �E�[�L�����E�L�� |

| �X�p���t�`�[�� | �F�@ | �ȉ��@�G�a |

| �}�b�_���[�i | �F�@ | �R���@�q�q |

| �����e���[�l���� | �F�@ | �J�@�F�� |

| �W�����@���i | �F�@ | �^�c�@���q |

| �}���b�� | �F�@ | ���c�@���V |

| �{���T | �F�@ | ���Ή��@�� |

| �`���v���[�m���� | �F�@ | ���с@�R�� |

| �`���v���[�m���ݕv�l | �F�@ | �����@�H�q |

| ���� | �F�@ | �O��@�ˎq |

| �S�� | �F�@ | �O�ˁ@��v |

���z

�ǂݑւ����o�̓��-�V��������u���S���b�g�v���B

�@�{���̕���ł���16���I�̃}���g���@���̏�̍L�Ԃ�����̃z�e���̃��r�[�ɒu���������ǂݑւ�������ł��B���o�I�ɂ́A����̓s��I�ȃX�^�C���b�V���ȕ��͋C���ǂ��o�Ă��āA�����Ȃ��B���o�̃O���[�Q���x���N�̌����悤�ɁA�z�e���ł́A�h�A�̌������̕����̒��ł͉����N���Ă���̂�������Ȃ��A�Ƃ����̂����̒ʂ�ł����A�z�e���̓������A�Ƃ����̂������������܂��B

�@���S���b�g���X�p���t�`�[���ƍŏ��ɏo��̂��z�e���̃o�[�ł���Ƃ����ݒ���ǂ��Ǝv���܂��B�܂��A�O���̔ߌ����z�e���̉���̊Ŕ̉A�ɂ��鉮���������ōs����Ƃ����̂�����Ȃ�ɍl���Ă���ȁA�Ǝv���܂����B�������A�����ŕ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂̓}���g���@���̑����ł��B

�@�}���g���@�̋{�a�̍L�Ԃł���A�}���g���@�������l�Ŏ��O�@���I����ɂ���A�Ƃ����̂͗����ł��܂��B�ł��z�e���̋q�ł���ˁB������A�z�e���̃p�[�e�B�Ō����߂��`���v���[�m���ݕv�l��U�f����͕̂�����̂ł����A���ꂾ����R�̕����������A��A�����̓����t�̃��S���b�g�̖������ǂ킩���A�Ƃ����̂��A�������肱�Ȃ��̂ł��B�}���g���@���͂��̃I�y���̒��ʼn����Ȃ̂ł��傤�B���̉��o�ň�Ԃ킩��Ȃ������̂͂����ɂȂ�܂��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����ő�̗��R�́A�}���g���@�����������E�[�L�����E�L���̕��͋C�ł��B����ɒu�������Ă��܂�����A�ނ��w�L��^�L�V�[�h�œo�ꂷ��킯�ł����A���͋C���V�ѐl�Ƃ��W�S���Ƃ����������ł͂Ȃ��āA�u�c�ɂ̂����v�ɂ��������Ȃ��̂ł��B�܂�A�W���_��}�b�_���[�i�����ꂾ�������ɂȂ闝�R��������Ȃ��B����ł����y�I�ɖ��S�ł���A����������a���͐������ł��܂��̂ł��傤���A�̂���������˂�������قǂ̗͗ʂ͂Ȃ��B

�@�}���g���@���́A�o��̃A���A�ł���u���ꂩ�A���ꂩ�v�ł��̔\�V�C�ȏ��D���������Ăق����Ƃ���ł����A�����̑f�G�ȉ��߂������͂����Ă��A����������Ă��܂��A�����͂����܂����ł����B�E�[�L�����E�L���͊�{�I�ɂ͍˔\�̂�������Ǝv���܂��B��̃e�m�[���̉ۑ�ȂƂł������ׂ��u���S�̉́v�Ȃǂ́A�F�C�̂���̂łƂĂ��f�G�ł����A��`���̃A���A���A�}���g���@���̐S��������̂ɏ\���ȉ̏������Ă����Ǝv���̂ł����A�ꐡ�����Ƃ���œ˂����݉߂��ĉ����オ���Ȃ�������A�\�������L�ɂȂ��ăA�N�[�g�������Ȃ�Ȃ����肵�āA��a����������������Ƃ���������A�����������Z���܂߁A���܂芴�S�͂ł��܂���ł����B

�@����ɑ��ăS���V���m���@�̃W���_�͂ƂĂ��f�G�ł����B�ǂ����Ƃ��Ă��@�ׂɍ\�z���Ă��܂������A�ߕs���̂Ȃ��������ƃo�����X������܂����B�u��킵���l�̖��́v�̂悤�ȗL���ȃA���A�����ł͂Ȃ��A�d�������ł̕\��Ȃǂ��{���Ƀ`���[�~���O�ŗ��h�������Ǝv���܂��B�{�l���o���ɂ͑������M���������̂ł��傤�B�J�[�e���R�[���ł̓K�b�c�|�[�Y�������Ă��܂����B

�@�O����̃����g�[�j�����f���炵���̏������ꂽ�Ǝv���܂��B���S���b�g�Ƃ������G�Ȑ��_�̎�����̊����L���ɉ̂��Č����܂����B�u�����߁A�S�߁I�v�Ɖ̂�����A����̏���@���ĜԚL����̂ł����A���̏���@�������̋������ǂ��āA���S���b�g�̔߂��݂���ۓI�ɂ��Ă����Ǝv���܂����B���̑��̕\�����A�ׂ����Ƃ���܂ōs���͂��Ă��āA���h�ȃ��S���b�g�������Ǝv���܂��B

�@���̑��e��w�ł́A�ȉ��G�a�̃X�p���t�`�[���A�J�F���̃����e���[�l���݂��ǂ������ł��B�ł̓}�b�_���[�i�͂ǂ����������Ƃ����ƁA�����F���ۂ��}�b�_���[�i�ň����Ȃ��̂ł����A����S�̂̒��ŎR���q�q�̃}�b�_���[�i�͈ꐡ�����Ă������������܂����B�܂�A���̕���͑S�̓I�ɞ����ŏ�����Ă��銴��������̂ł����A�ޏ��������s���̂Ȃ̂ł��B

�@���͞����̂��D���Ƃ�����̂ł͂���܂���B����̓s�G�g���E�����c�H�̎w�������ɞ����̂ŁA���芴�͂���̂ł����A�ʔ���������Ȃ��B�Ƃ���ǂ���A�b�`�F�������h���|������͂��Ă��܂����A�S�̂Ƃ��Ă͔M���s�����Ă��銴�������܂����B�{���̓I�[�P�X�g�������������낤�������ɂȂ��āA���̏�ŁA�����̂̃��S���b�g��W���_���̂������Ɗy���߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�����A�R���̐��ŁA�S�̂����ɕ���Ă��������Ɗy���߂��悤�ȋC�����܂��B�}���g���@����ʂɂ���Α������h�ȉ��t�������̂ŁA���ꂽ���h�������҂��Ă��܂��̂�������܂���B

�u���S���b�g�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N10��11��

���ꗿ�F�w��Ȉ��7��19�ԁ@5000�~

��ÁF���{���b�V�[�j����

�S2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉/�s�A�m���t�ɂ��y�ȃZ���N�V����/���t��`��

���b�V�[�j��ȁu�}�z���b�g2����iMaometto secondo)

����/��{�F�`�F�[�U���E�e�b���E�o�b��

���F�I����z�[��

�X�^�b�t/�L���X�g

| �o���� | �F | �V�H�@���b�i�\�v���m/�A���i�j |  �@ �@ |

| �F | �Ɠc�@�I�q�i�\�v���m/�A���i�j | ||

| �@ | �F�@ | �x���@���q�i���]�\�v���m/�J���{�j | |

| �@ | �F�@ | ����@���q�i�R���g�����g/�J���{�j | |

| �F | ����@����i�e�m�[��/�p�I���E�G���b�\�j | ||

| �@ | �F�@ | �{���@�T��i�o���g��/�}�z���b�g�j | |

| �@ | �F�@ | �H���@�ėz�i�e�m�[��/�R���h�D���~�G�[�����Z�����j | |

| ���@���@ | �F�@ | ���{���b�V�[�j������c | |

| �s�A�m�@ | �F�@ | ����@�I�q�@ | |

| ���@���@ | �F�@ | ���J�@���� |

�v���O����

�̌��u�}�z���b�g2���v�����i�V�F�[�i�̑������J�b�g���A�y�Ȃ̈ꕔ���������ĉ��t�j

| ��ꖋ�@�@�@ | |||||

| �@ |

�Ȗ��@ |

�@ |

�̏��@ |

||

| N.1 | �����ȁu�G���b�\��A���Ȃ��̖��ɂ��W�܂�܂����v�@ | �@ | ���䗺��A�x�����q�A�H���ėz�A�j�������@ | ||

| N.2 | �A���i�̃J���@�e�B�[�i�u�����I���������߂����ȖڂɁv�@ | �@ | �Ɠc�I�q�@ | ||

| N.3 | �V�F�[�i�u�������A�ق��Ă����܂���v�Ƒ�O�d���u�����I�Ȃ�Ƃ�����Ȃ��v | �@ | �V�H���b�A�x�����q�A���䗺��A���������@ | ||

| N.4�@ | �����u���ɂ��A�ɂ��v�ƃ}�z���b�g�̃J���@�e�B�[�i�u�F�̎ҁA�����Ă���A�������悫���Ɂv�@ | �@ | �{���T��A�j�������@ | ||

| N.5�@ | ��ꖋ�̃t�B�i�[���u���`�̐_��A����͉��Ƃ����ӂߋ�I�v�@ | �@ | �Ɠc�I�q�A������q�A���䗺��A�{���T��A�H���ėz�A���������@ | ||

|

�x�e�@�@�@ |

|||||

| ����@�@�@ | |||||

| N.6�@ | �����ȁu�����Ă܂���A�Ԃ̐���̔N��Łv�@ | �@ | ���������@ | ||

| N.7�@ | �A���i�ƃ}�z���b�g�̓�d���u�A���i�I�����Ă���̂��H�v�@ | �@ | �V�H���b�A�{���T��@ | ||

| N.8�@ | �����u�����A�Ȃ��������������āv�ƃ}�z���b�g�̃A���A�u�E���Ȑ\���o�Ɂv�@ | �@ | �{���T��A�Ɠc�I�q�A�j�������@ | ||

| N.9�@ | �V�F�[�i�u���Ă����A�����A�J���{�v�ƃJ���{�̃A���A�u�S�z���p�ł��F�ڂ�������Ɂv�@ | �@ | ���䗺��A�x�����q�@ | ||

| N.10�@ | �O�d���u���̂��܂�̎��Ɂv�@ | �@ | �Ɠc�I�q�A������q�A���䗺��A���������@ | ||

| N.11�@ | �V�F�[�i�u����Ƃ��ׂ����Ƃ��I���܂����v�@ | �@ | �Ɠc�I�q�A���������@ | ||

| �`��̃t�B�i�[���u���菗�͂������v�@ | �@ | �V�H���b�A�{���T��A���������@ | |||

���z

�u�ӔN�v�Ƃ����ɂ͑������邯��ǂ�-���{���b�V�[�j����u�}�z���b�g2���v�������B

�@1820�N�ƌ����A���b�V�[�j������28�B�ނ̐��U���炷��A����1/3���߂�������ŁA��Ԓ��𗎂Ƃ������̐l�C�҂��������ł��B�܂��A�ގ��g������10�N��ɂ́A�������I�y����ȉƂ̓�����������Ă��܂��A�Ǝv���Ă��Ȃ������ł��傤�B�������Ȃ���A���́u�}�z���b�g2���v���璮�����Ă��鉹�y�́A�ÓT�I�ȗl�����ƁA���F���f�B�̏o����a������悤�Ȍ��I�Ȗ��͂����˔����Ă�����̂ł���A���ɐ��n������ȉƂ̍�i�ł��邱�Ƃ�������܂��B

�@���́A2008�N11���ɍs��ꂽ���b�V�[�j�E�I�y���E�t�F�X�e�B���@���̓��{�����ɂ����{�������Ă��Ȃ��̂ł����A���t��`���ł�����قNJy���߂��i�Ȃ̂ł�����A�{���̕���㉉������������Ɗy���߂��ɈႢ����܂���B�������A����ŁA���b�V�[�j��ǂ��m���Ă�����X�ɂ�鉉�t��`���̉��t�����炱���A�����Ƀ��b�V�[�j�̉��y���y���߂��A�Ƃ������Ƃ͂������Ǝv���܂��B

�@����ɂ��Ă��A����̉��t���Ďv���̂́A���{�̃��b�V�[�j���t���ǂ�ǂ�i�����Ă���ȁA�Ƃ������Ƃł��B�����{�i�I�ɃN���V�b�N���n�߂�1970�N��A���b�V�[�j�́A�u�Z�r���A�̗����t�v�Ɓu�E�B���A���E�e�����ȁv�̍�ȉƂł����āA����ȏ�ł͂���܂���ł����B1992�N�̃��b�V�[�j���a200�N��������{�ł����낢��ȃI�y�����㉉�����悤�ɂȂ�܂������A�����́A���b�V�[�j�����b�V�[�j�炵���̂���̎�͖������Ȃ������悤�Ɏv���܂��B

�@���{���b�V�[�j����́A���{�ɂ����郍�b�V�[�j�̌����A��]�A���q�A���t�ɂ��ėl�X�Ȋp�x����v�����邱�Ƃ�ړI�ɁA1995�N�ɐݗ����ꂽ�C�Ӓc�̂ł����A�����̂悤�ȉ��t���Ă���ƁA����̍v���x�͂������̂��낤�ȁA�Ǝv���܂��B���{�̃��b�V�[�j�̎�ƌ����A�q�쐳�l�A�����O�q�A�ܘY���r�N�A�O�Y�����Ƃ����������o�[���{���̈Ӗ��ł̑�ꐢ�ゾ�Ǝv���܂����A���䗺���x�����q�ƌ�������肪�o�ꂵ�āA��オ�m���Ɉ���Ă��邱�Ƃ����������̂����������Ƃł��B

�@���āA����̉��t�ł����A�����Ċy���߂����̂ł����B�u�}�z���b�g2���v�́A��v�o���҂��A�\�v���m�A���]�\�v���m�A�e�m�[���A�o���g�������ꂼ��1�����ł���A���Ƀ\�v���m�͕��S���傫���ł��B�����ŁA�A���i�����Ɠc�I�q�ƓV�H���b�ɕ������̂͂悢�����������Ǝv���܂��B���āA���̓�l�̃A���i�ł����A���b�V�[�j�炵������苭���������͓̂V�H���b�B�V�H�́A��̋Z�I����g����A���A�E�t�B�i�[�������Ɉ�ې[�������ł��B�J�n���̃A�W���_�̐ꂪ�ǂ��A���̌�̝R��I�ȕ\�����������茈�߂ėǍD�A�����ăh���}�e�B�b�N�Ȏ��̃V�[�������h�ł����B�V�H�̎��͂�m�炵�߂�̏��Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂����B

�@�Ɠc�̃A���i�́A�������Z�I�I�Ƃ��������R��I�ȕ����ł����B��ꖋ�̓o��̃A���A�́A���܂�ς��Ƃ��܂���ł������A��ꖋ�̃t�B�i�[���́A���I�ȕ\��o�Ă��Ĉ����Ȃ������ł����B

�@�J���{����l�̃��]�\�v���m/�A���g�̎肪�̂��܂����B������q�̃J���{�́A�_�炩���\��ǂ��Ǝv���܂������A�ޏ��́A�Z�I�I�ȕ������̂��܂���ł����B�J���{�̉̏��ɂ����đf���炵���Z�I���������͕̂x�����q�ł����B�x���̖{�̔����́A�ܘ_��̑�A���A�B�J���^�[�r���`�J�o���b�^�`���̉̏����Ԃ������A���A�łł����A�ޏ��́A�ׂ���������邪���ɂ��Ȃ��̏��ŁA�̂�����܂����B���̏㉺����L������A�Z�I���h��ŁA�R��I�ȕ\�����猀�I�ȕ\���܂ŁA���Ƀ��b�V�[�j�̉̏��\���̃f�p�[�g�Ƃ��������̃A���A���A���ꂾ���̂��Ă���������ƁA�ƂĂ��������ł��B

�@���䗺��̃p�I�����ǂ������ł��B�ނ��V���ネ�b�V�[�j�E�e�m�[���Ƃ��Ė����グ�Ă܂��Z���ł����A���̉̏����Ǝv���܂����B����̃p�I���Ƃ������A�\���̃A���A�͂Ȃ��̂ł����A���������ŁA���b�V�[�j�炵���t���[�Y���R�̂�Ȃ���Ȃ�܂���B���ꂼ����y�₩�ȋZ�I�����ł͂Ȃ��A���l�̂������肵���d�ʊ����܂߂ĕ\�������Ƃ���������Ē����A�y���݂܂����B

�@�����āA�{���T��̃}�z���b�g�B�ނ̓��b�V�[�j�̂��̖������F���f�B�̂悤�ɉ̂��܂����B���̌��ʂƂ��āA�}�z���b�g�̑��݊����G���ł���ɂ��ւ�炸�A�����Ɛl�Ԗ���тт��͋��������������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�������A���ꂾ���ɁA�{���قǂ̃e�N�j�b�N�������Ă��Ă��A�}�z���b�g�̑�̃A���A�́A���ɔ�ꂪ�o�n�߂Ă��܂����B

�@�ȏ�݂�ȑf�G�ȉ̏��������̂ŁA�d���ɂȂ������A���̑f���炵�������������܂��B��Ԃ�������������Ă��ꂽ�̂́A��ꖋ�̑�O�d���i�e���c�F�b�g�[�l�j�ł����B���䗺��A�V�H���b�A�x�����q�̗��ނ��̑�O�d���́A����̏d���̑f���炵�������\�v���܂����B�@

�u�}�z���b�g2���vTOP�ɖ߂�![]()

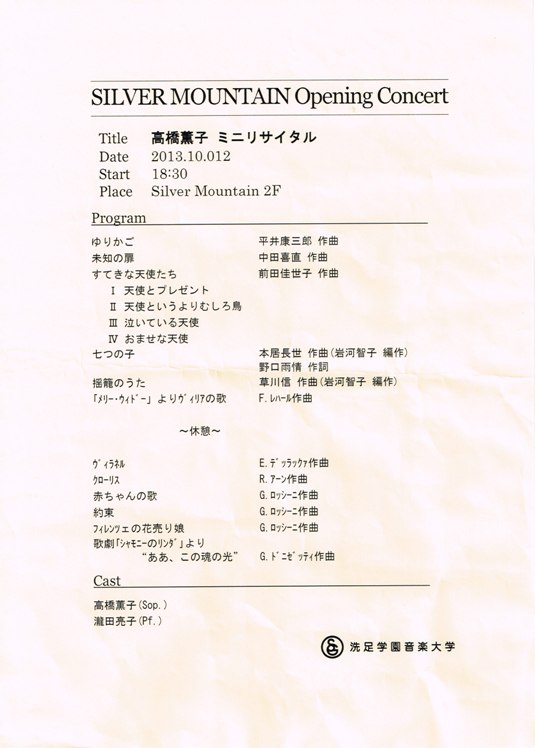

��ÁF�������y��w

SILVER

MOUNTAIN Opening concert

�����@�O�q�@�~�j���T�C�^��

���FSilver

Mountain 2F

�o����

���� �O�q�i�\�v���m�j

��c ���q�i�s�A�m�j

�v���O����

|

�Ȗ� |

�쎌�E��ȁE�ҋ� |

�@ �@ |

| ��肩�� | ����N�O�Y �쎌/��� | |

| ���m�̔� | �{�{���� �쎌/�@���c�쒼 ��� | |

|

���Ă��ȓV�g���� |

�J��r���Y �쎌/�@�O�c�����q ����@ | |

| ���̎q | ����J�� �쎌/�@�{������ ���/�@��͒q�q �ҋ� | |

| �h�Ẳ́@ | �k�����H �쎌/�@����M ���/�@��͒q�q �ҋȁ@ | |

| ��̌��u�����[�E�E�B�h�E�v���n���i�̃A���A�u���B���A�̉́v | ��㏲�@��/���n�[���@��ȁ@ | |

|

�x�e |

||

| ���B���l�� | �f�b���b�N�@�@��� | |

| �N�����X�� | �A�[���@��� | |

| �Ԃ����̉��@ | ���b�V�[�j�@����@ | |

| �� | ���b�V�[�j�@��� | |

| �t�B�����c�F�̉Ԕ��薺�@ | ���b�V�[�j�@��ȁ@ | |

| �̌��u�V�����j�[�̃����_�v���烊���_�̃A���A�u�����A���̍��̌��v | �h�j�[�b�e�B�@��� | |

|

�A���R�[���@�@ |

||

| �̌��u���E�{�G�[���v���烀�[�b�^�̃A���A�u�����X������Ɓv | �v�b�`�[�j�@��� | |

| �l�̎��ɗ�����������@ | �A�[���@��ȁ@ | |

���z

�~�n�̖���-�u�����O�q�~�j���T�C�^���v��

�@�����w�����y��w�Ƃ�����w�����邱�Ƃ͖ܘ_�m���Ă��܂������A���̏��ݒn�܂ł͔F�����Ă��܂���ł����B�����a�̌��̉w�́A�d���̊W�ʼn��x���~�藧�������Ƃ�����̂ł����A�k�����藘�p���Ă����������A����̂���ȋ߂��ɑ�w�����邱�Ƃ�S���F�����Ă��܂���ł����B���̍a�̌��̐����w������ɁA�V���ɃV���o�[�}�E���e���Ƃ����X�^�W�I�r�������Ă��܂����B�O�ς́A��F�̎R�Ƃ������́A��F�̂�ŗ����y�ɖ��߂��悤�Ȋ����̌����ŁABF�A1F�A2F�ɂ��ꂼ��X�^�W�I�����邻���ł��B

�@����10���ɃI�[�v����������ŁA10��1������12��25���܂Ŗ����I�[�v�j���O�R���T�[�g���J�Â���܂��B�s�A�m�A���@�C�I�����A�NJy��A�A���T���u���A�Ə��A���܂��܂Ȍ`���ŁA���v300��̉��t��s���邻���ł����A���{���\����\�v���m�̈�l�ł��鍂���O�q���A���̈���S���ƕ����ďo�����Ă܂���܂����B

�@�z�[�����̂͗��ɐV�������������āA���̔��������X���������ł��B�����Ɨ��������Ă���Ƃ悭�Ȃ�̂�������܂���B

�@����ŁA�����̉̂͗��Ɛ\���グ�ėǂ��Ǝv���܂��B�̂��Ă���Ȃ́A��������܂ʼn��x�����ɂ��Ă���Ȃ������̂ł����A�̒��������ƂقƂ�Ǔ�����ۂ���������i�ƁA��ۂ��ς������i�������Ėʔ��������ł��B

�@��ۂ��ς������\�́A�u���B���l���v�ł��ˁB10�N�Ԃ肮�炢�Ŕޏ��́u���B���l���v���܂������A�̂͂����ƌy���̂��Ă����悤�Ɏv���܂��B����͑S�̓I�ȕ��͋C�������Ƃ�Ƃ��Ă��āA�~�n�������܂����B�ς��Ȃ���ۂ̑�\�̓��b�V�[�j�́u�t�B�����c�F�̉Ԕ��薺�v��u�v�ł��B�u���̎q�v��u�h�Ẳ́v��������������܂���B�����̐��m�����ǁA�Ƃ���ǂ���Ɍ����B�ꂷ�鍂���̐��̌������ɍD�܂����v���܂����B

�@���{��̉̎������Ăł����B�Ⴂ���̍����́A�I�y���A���A�̂悤�ȋȂ͂���т₩�Ɍ����܂������A���{��̋Ȃ͕K���������܂蓾�ӂł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B�������A���������{��̋Ȃ͂ǂ���̎������ĂŁA���A�������₩�Ŋ��炩�Ȗ��͂�����܂����B�����炱���́u���B���A�̉́v�ł����B

�@����u���Ă��ȓV�g�����v�Ƃ����V�Ȃ���I����܂����B4�Ȃ���Ȃ�̋ȏW�ł��B�u���܂��ȓV�g�v�����͊��ɏo�ł���Ă���悤�ł����A�̋ȏW�Ƃ��Ă͍����10��11�������ɂ���ď������ꂽ�悤�ł��B���㉹�y�I�Ȓ����̂͂����肵�Ȃ��̋Ȃł����A�����ɂ���ĉ̂���ƁA�Ȃ̓������ǂ������ꂽ�悤�Ɏv���܂����B

�@�ޏ��̉̏����Ă���ƁA�u�~�n���̃\�v���m�v�Ƃ������t����Ԃ������肭��悤�Ɏv���܂��B�Ⴂ���Ɣ�r����A�����d���Ȃ�n�߂Ă���悤�ɂ͎v���܂����A�Z�I�̐�ɂ͐����������̂ŁA�[���������܂��B���̐L�т̑f���炵���A�����i�X�����Ă����Ƃ��̖����Ȃ���ȂǁA���S���邵������܂���B

�@����́A200�l�قǂ̓���҂ŁA�����g�ŋȂ̐��������Ȃ���̉̏��ł������A���̐����⏊��ɂ������炵�����_�Ԍ����āA�S�̂�1����30���A�Z���Ȏ��Ԃ��y���݂܂����B

![]()

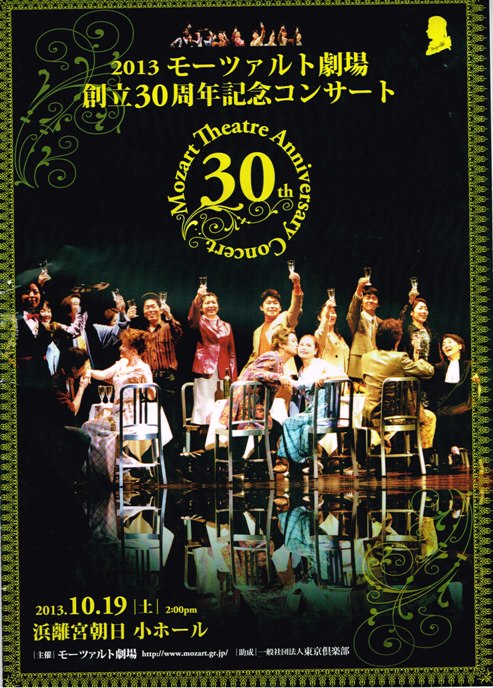

��ÁF���[�c�@���g����

2013���[�c�@���g����

�n��30���N�L�O�R���T�[�g

���F�l���{�������z�[��

���\���E��

���� �p�Y

�v���O����

�i��F�g�c�L��

��ꕔ

| ��i���@ | �̋Ȗ��@ | �̏��@ | �s�A�m�@ |

| ���[�c�@���g��ȁu��{����̉���v���@ | �x�������e�̃A���A�u��т̎��Ɉ��͔��ށv�@ | �g�c�@�L���i�e�m�[���j�@ | �R���@����/����@�R�� ���@�����@ |

| �u�����f�̃A���A�u���S�𑨂���ɂ́v�@ | �i�c�@���q�i�\�v���m�j�@ | ||

| ���[�c�@���g��ȁu�N���^�̉��C�h���l�E�X�v���@ | �C�h���l�E�X�̃A���A�u����ƊC���������ꂽ�Ƃ����̂Ɂv�@ | ���c�@��V�i�e�m�[���j�@ | |

| ���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌����v���@ | �t�B�K���̃A���A�u������ׂȂ����A���̒��X�v�@ | ����@�N�i�i�o���g���j�@ |  �@ �@ |

| �X�U���i�̃A���A�u���Ƃ����l�A���������ցv�@ | �����@�����i�\�v���m�j�@ | ||

| ���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���@ | �t�B�I���f�B���[�W�̃A���A�u�ǂ��������Ă��Ƃ����l�v�@ | �Ώ�@�����i�\�v���m�j�@ | |

| �f�X�s�[�i�̃A���A�u����15�ɂȂ�v�@ | �����@�O�q�i�\�v���m�j�@ | ||

| ���[�c�@���g��ȁu�c��e�B�g�D�X�̊��e�v���@ | �A���j�I�̃A���A�u�É��͗����܂����v�@ | �c���@�R�M�G�i���]�\�v���m�j�@ | |

| �e�B�g�D�X�̃A���A�u�c�邽����́v�@ | ���c�@��V�i�e�m�[���j�@ | ||

| �Z�����B���A�̃A���A�u�܂𗬂����Ƃ����v�@ | �L�@�G���i�\�v���m�j�@ | ||

| ���B�b�e���A�̃A���A�u�������Ԃ̊����v�@ | �����@�Ɣ��i�\�v���m�j�@ | ||

| �x�e�@ | |||

| ���[�c�@���g��ȁu�r�����̉��l�v���@ | �A�~���^�̃A���A�u���܂ł��ς��ʈ����v�@ | ���{�@���q�i�\�v���m�j/ ���߁@���q�i���@�C�I�����I�u���K�[�g�j�@ |

|

| �I�b�t�F���o�b�N��ȁu�`�����p�^�����@���̎^�́v���@ | �G�����[�U�̃N�v���u�₩�܂���������D����I�v�@ | ���с@��v�i�e�m�[���j�@ | |

| �A���N�V�X�ƃG�����[�U�̏���d���@ | ���с@��v/�L�@�G���@ | ||

| �I�b�t�F���o�b�N��ȁu�n���̃I���t�F�v���@�@ | �n�G�̓�d���u�W�[�A�W�[�A�W�[�v�@ | �X�@����i�\�v���m�j/ ����@�N�i |

|

| ���[�c�@���g��ȁu���J�v���@ | �^�~�[�m�̃A���A�u�܂䂢����̔������p�v�@ | �z�{�@���i�e�m�[���j�@ | |

| �p�p�Q�[�m�̎��u�ЂƂA�ӂ��A�݂��v�@ | ���c�@���i�o���g���j�@ | ||

| �p�p�Q�[�i�ƃp�p�Q�[�m�̓�d���u�p�A�p�A�p�v | �����@�O�q/���c�@���@ | ||

���

���t�I�@�@�@�@�����F���y�]�_�Ɓ@�O�P���B

�f���Љ�@�n�C���C�g�Ŋς郂�[�c�@���g����30�N

���z

30�N�������A�Ƃ�������-�u���[�c�@���g����n��30���N�L�O�R���T�[�g�v��

�@�����p�Y����ɂ���u���[�c�@���g����v�́A���[�c�@���g�Ƃ��̎��ӂ̍�i�A�y�уt�����X�̃I�y���ƃI�y���b�^��S�č����ɂ��V��œ��{��㉉���邱�Ƃɂ�����葱���ė����c�̂ł��B���́A���{���ɂ��㉉�A�Ƃ������Ƃɂ��Ă͊�{�I�ɔᔻ�I�ȗ���Ȃ̂ł����A���̈�̃R���Z�v�g�ɍS�葱����30�N�ԁA�l�Œc�̂𗦂��Ă������Ƃ́A��ςȂ��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@���̊Ԏ��グ�Ă�����i�́A���[�c�@���g�ܑ̌�I�y�������߂Ƃ��āA�u�p�X�e�B�A���ƃp�X�e�B�A���k�v�A�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̕��䉻�ɂ�鏉���A�u�������ɂȂ肷�܂��v�Ƃ��������[�c�@���g��i�A�J�b�c�@�j�[�K�u�h���E�W�����@���j�v�A�T���G���u�t�@���X�^�b�t�v�Ƃ��������[�c�@���g�Ɋ֘A�̐[����i�A�g�}�u�n�����b�g�v�A�h�r���b�V�[�u�y���A�X�ƃ����U���h�v�A�v�[�����N�u�e�B���A�X�̓��[�v�Ƃ������t�����X�I�y���A�ŋ߂̓I�b�t�F���o�b�N�̃I�y���b�^�Ƒ���ɂ킽��A���{�����������A�����̉̎�̕����Q������Ă��܂����B

�@��ςł͂���������ǂ��A���������~�ς��傫�������̂ł��傤�B���ă��[�c�@���g����̃I�y���ɏo��������R�̉̎�̕����A����̃K���R���T�[�g�ɂ��o�ꂳ��܂����B

�@�S�̂��Ďv���̂́A�܂����{���̓���ł��ˁB�����p�Y�̂���J�͂悭������̂ł����A���{��Ƃ��Ă悭�������A�Ӗ�������Ȃ蕪����A���̉̎��̓���������������Ă���Ƃ������̂͑������Ȃ��悤�ȋC�����܂����B�Ⴆ�A�u������Ԃ܂����A���̒��X�v�ł����A���{��Ƃ��Ă͕�����₷���A�����Ȃ��̂ł����A�C�^���A��̉C��ł��镔�����قƂ�NJ�������Ă��炸�A����ׂ̍��������������ۂ߂��Ă��܂��B

�@��������������ǂ����Ă��ڂɂ��Ă��܂��āA�Ȃ��Ȃ��������肱�Ȃ����������܂����B���Ƀ��[�c�@���g��i�����グ���O���̓��{��̉̎��́A�����������Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��Ǝv���܂����B����A�I�y���b�^�Ɩ��J�̉̎��͓��{�ꂪ�ǂ����Ȃ�Ă��āA�ǂ��Ǝv���܂����B

�@�̎�w�́A�܂������w�����őf�G�ȉ̂����Ă��������܂����B�܂��A���{��̉̏��ɒ�]�̂���i�c���q���f�G�ȃu�����f���̂��A���������̃X�U���i���`���[�~���O�Ŗ��͓I�B�Ώ�����̃t�B�I���f�B���[�W�́A�t�B�I���f�B���[�W�Ƃ��Ă͐����d�ʋ��Ȋ����͂��܂������A�̂��̂��̂͒[���ŗ��h�̈ꌾ�B�����O�q�̃f�X�s�[�i�͒�]�̂���Ƃ���B�c���R�M�G�̃A���j�I�́A���x�̂��钆�������͓I�ŁA���]�\�v���m�̗͗ʂ������܂����B�L�؊G���̃Z�����B���A�̃A���A�����[�c�@���g�̖��͂�������������̂ł����B

�@�����̓��{���\����̎肽���������낢���������w�Ɣ�r����ƁA�j���w�͖��͂Ɍ������͔̂ۂ߂܂���B�g�c�L���̃x�������e���A���c��V�̃C�h���l�E�X�ƃe�B�g�D�X���A����N�i�̃t�B�K��������̊������������ł��B

�@�㔼�̃A�~���^�̃A���A�B���{���q�̉̏��́A�̎����͂����蕷�������t���X�g���[�V���������܂���́B�ŋ߂̓��{�l�̃I�y���̎�́A���{��̉̏������ȕ��������A�����悯��A�͂����蕪����悤�ɉ̂��Ă����̂ł����A���̏��{�̉̂́A�����f�B�[�̔������͊��\�ł���̂ł����A�����̂��Ă���̂���������Ȃ��B�ɖ�肪�������̂ł��傤���A����Ƃ��̏��Z�p�̖��Ȃ̂ł��傤���H

�@�I�b�t�F���o�b�N�̃I�y���b�^�͂ǂ�����y�������́B���ъ�v���L�؊G�����y�������ŁA�����Ă�������y�����Ȃ肻���ł������A�X����Ə���N�i�̃n�G�̓�d�����R�~�J���Ȗ��͂�����܂����B

�@�Ō�̖��J�́A���[�c�@���g��ǂ��̂��e�m�[���̕z�{���ƁA���{���\���郂�[�c�@���g�E�o���g���ł��鍕�c���ƍ����O�q�B����͒������̂ł����B���c�A�����̊ј^�͗��ŁA�K���R���T�[�g�̃g�����Ƃ�̂ɂӂ��킵�����̂ł����B

�@��́A�ߋ�30�N�Ԃ�U��Ԃ����r�f�I��f�B�{���̂����̎��10�N�ȏ���O�̎p���o�Ă���������āA�y���ނ��Ƃ��o���܂����B

![]()

�ӏܓ��F2013�N10��23��

���ꗿ�FC�ȁ@5670�~�@3F3��48��

��ÁF�V��������

����25�N�x�i��68��j�������|�p�Ջ��^����

�I�y��4���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

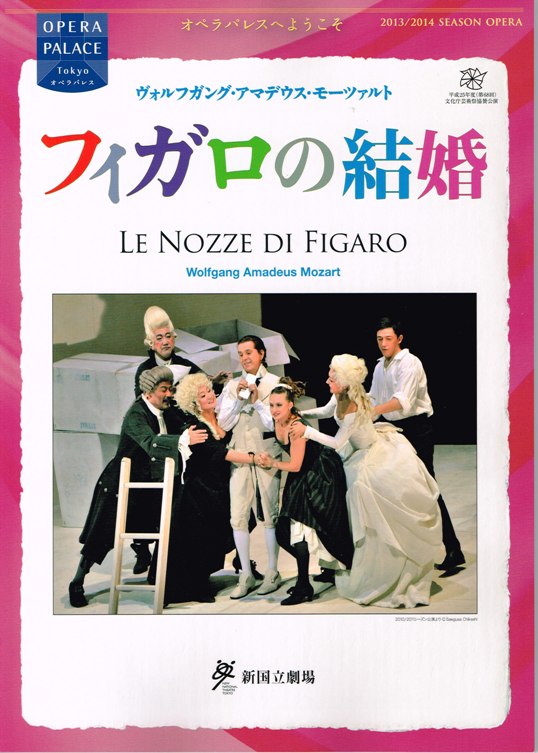

���[�c�@���g��ȁu�t�B�K���̌�����iLe Nozze di Figaro)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �E���t�E�V���}�[ |  |

| �nj��y | �F | �����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| �`�F���o���@ | �F�@ | ��@�^��@ | |

| ���@�� | �F | �V�������ꍇ���c | |

| �����w�� | �F | �y���@���� | |

| ���@�o | �F | �A���h���A�X�E�z���L | |

| ���@�p | �F | �t�����N�E�t�B���b�v�E�V�����X�}�� | |

| �߁@�� | �F | ���q�g�q���g�E�U�C�y�� | |

| �Ɓ@�� | �F | �t�����N�E�G���@�� | |

| �ĉ����o | �F | �O�Y�@���_ | |

| ���y�w�b�h�R�[�`�@ | �F�@ | ��@�G�@ | |

| ����ē� | �F | �����@���I |

�o�@��

| �A���}���B�[���@���� | : | �����F���e�E�����i�[�� |

| �A���}���B�[���@���ݕv�l | : | �}���f�B�E�t���h���q |

| �t�B�K�� | : | �}���R�E���B���R |

| �X�U���i | : | �㓈�@���ގ} |

| �P���r�[�m | : | ���i�E�x���L�i |

| �}���`�F���[�i | : | �|�{�@�ߎq |

| �h���E�o���g�� | : | ���ʁ@�_ |

| �o�W���I | : | ���@���F |

| �h���E�N���c�B�I | : | ����@�C�� |

| �A���g�j�I | : | �u���@���F |

| �o���o���[�i | : | �g���@�\�q |

| �Ԗ��T | : | �O��@�ˎq |

| �Ԗ��U | : | ���с@���� |

���z

�l�܂鏊�A���p�[�g���[����-�V��������u�t�B�K���̌����v���B

�@�V��������̃z���L���o�́u�t�B�K���̌����v��5�x�ڂ̍ĉ��ɂȂ�܂��B�ŏ������Ƃ��A���ɃC���p�N�g�����������̂ł����A���ɖ��Ă���ƁA����Ă��܂��ăC���p�N�g���������Ȃ�܂��B���ꂾ���ɋC�ɂȂ�̂����y�B�V���}�[�͂��̃z���L�u�t�B�K���v�̃v���~�G��U�����w���҂Ȃ킯�ł����A���̎��̉��y���͂���Ȋ����������̂ł��傤���H2003�N�̃v���~�G�́A�c�B�g�R�[���̉��ȃP���r�[�m�ł���Ƃ��A����̃C���p�N�g�ł���Ƃ��A���ł��o���Ă��邱�Ƃ͂���̂ł����A�V���}�[�̉��y�̂��Ƃ͗��Ɋo���Ă��܂���B

�@�������A10�N�O������Ɠ����悤�ȉ��y�Â�������Ă����Ƃ���Ȃ�A10�N�O�́A���͉��o�ɋC������Ă��āA�ނ̉��y�Â���܂ŋC�����Ȃ������̂ł��傤�B����͏\���ɔނ̉��y�܂ŋC��������킯�ł����A�[�I�ɐ\���グ��Έ����͂Ȃ����ǁA�ʔ����Ȃ����t�ł��B�����Ă݂�ΗB�̃��[�e�B���ɉ߂��܂���ł����B�O��̃M���b�g���[�Ƃ��A���̑O�̏��K���T�Ƃ��A���̕���藧�Ă��w���҂����Ɣ�ׂ�ƁA�������R�������y���ƌ��킴��܂���B�����Ă��ă��N���N���Ȃ��A����オ��Ȃ����y�ł����B�I�[�P�X�g���̉��͒[�������A�܂Ƃ܂��Ă���̂ł����A�����ŏI����Ă��āA�����������Ɋ���������ɂ͎���Ȃ������Ǝv���܂��B�ꐡ�c�O�ȉ��y�ł����B

�@�̎�w�͒j�����Ⴞ�����Ǝv���܂��B

�@�܂��A�P���r�[�m���̂����A���i�E�x���L�i�������܂���B�P���r�[�m�̓�l�̃A���A���܂Ƃ��ɉ̂��グ�Ă���B���B�u���[�g���������Ă��܂��A���N�̏�����X�|�C������Ă��܂��B���V�Ȋ���������Ȃ��āA�����͂��������܂���ł����B

�@���ݕv�l�ƃX�U���i�́A�����ڂ͂҂�����ł����A���̎����猾���A�t���h���q���X�U���i���A�㓈���ގ}�����ݕv�l���̂������������Ă����悤�Ɏv���܂��B���̂������A�t���h���q������B�o��̃A���A�u���̐_�l�A�Ԃ߂��v�́A�����������̏����ӎ����������̂��A�����������Ă��܂������A������������̏��B��O���́u���̔��������͂ǂ��Ɂv���A�����Ƃ�Ƃ����������͂���̂ł����A���肪�Ė��킢�̔����̏��ɏI�n���Ă��܂����B

�@�㓈�́A�t���h���q���͌������Ă������A�X�U���i�炵�����������\���o�Ă��܂������A�{���I�ɐ������X�U���i�����ł͂Ȃ��̂ł��傤�ˁB�ْ����Ă���Ƃ��͂���Ȃ��Ƃ͖����̂ł����A�ꐡ�o�ɂ������̐����d���������Ă��܂��̂��c�O�ł����B����ł��A�����̓����͔����Ƃ��Ă��āA����܂ł����Z�N�n���F�̋����������肭�����Ă����Ǝv���܂��B

�@�����i�[���̔��݂́A�̂������͂Ȃ������̂ł����A����ȏ�ɉ��Z�Ō������Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�T�^�I�Z�N�n���e���B�����ڂ���M���M�����Ă��āA���ꂾ���ł��@���ɂ��Z�N�n���e���ł����A�X�U���i�ɂ���L�X���u�`���b�v�ƌ��ꒆ�ɋ����n��悤�ȉ��ł��邵�A���݂̍D�F���������̂ɏ\���ȉ��Z�ł����B�������A�ꐡ�I�������āA���݂̍��M���Ƃ������Ќ������Ȃ�X�|�C������Ă��銴�������܂����B�����A���́A���݂̉��Z�Ƃ��Ă͂��߂��Ȃ̂��ȁA�Ƃ����C�����܂����B

�@���B���R�̃t�B�K���͂Ȃ��Ȃ����h�B�`���́A�A�����܂��Ă��Ȃ������̂��A�ꐡ�����������ł������A�̂��ɂ�āA���₩���������Ă��Ė��͓I�ȋ����������܂����B�u������Ԃ܂����A���̒��X�v�̎���̗ǂ��[�������ǂ������ł����A��O���̘Z�d���A�t�B�i�[���Ƒf�G�Ȑ��ł����B��v���̒��ł͈�Ԃ悩�����Ǝv���܂����B

�@�e�𐨂ł́A���ʍ_�̃o���g�����ǂ��A�|�{�ߎq�̃}���`�F���[�i�����͓I�ł����B�A���g�j�I�̎u�����F�A�o���o���[�i�̋g���\�q���ǂ������Ǝv���܂��B

�@�ȏ�����I�ɂ����Ɍ��Ă���ƁA�ǂ��̂͂����ς��������Ǝv���̂ł����A�����I�ȉ��y�̗���͍���p�b�Ƃ��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���y�̗�������ɍ��o���Ȃ������̂����ŁA���̈Ӗ��ł́A�V���}�[�̐ӔC�������悤�Ɏv���܂��B

�u�t�B�K���̌����vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

��ÁF�����c�������@�l�@�`�b�^�f�B�[�m�I�y���U����

�@�@�@�@�Ɨ��s���@�l�@���{�|�p�����U����

���ÁF�����V�r�b�N�z�[��

G/���F���f�B���a200�N�L�O

�K���R���T�[�g

���F�����V�r�b�N��z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@�G�� |  |

| �nj��y | �F | CITTADINO�̌��c�I�[�P�X�g�� | |

| ���@�� | �F | CITTADINO�̌��c�����c | |

| �i��E��� | �F | ����@�� | |

| ����ē� | �F | �����@��O |

�v���O����

��ꕔ

| ��i���@ | �̋Ȗ��@ | �̏��@ |

| ���F���f�B��ȁu���E�g�����B�A�[�^�v���@ | ���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�̓�d���u�F��A�������݂��������i���t�̉́j�v�@ | ����q���i�e�m�[���j/��c�q���q�i�\�v���m�j/���������@ |

| ���F���f�B��ȁu�}�N�x�X�v���@ | �}�N�x�X�v�l�̃A���A�u�����A���ė��āv�@ | �g�@�����i�\�v���m�j�@ |

| ���F���f�B��ȁu�i�u�b�R�v���@ | �A�r�K�C�b���̃A���A�u���O�������ėǂ�������A�����h���̕�����v�@ | �O���@����q�i�\�v���m�j/�j�������@ |

| ���F���f�B��ȁu�G���i�[�j�v���@ | �G���i�[�j�̃A���A�u�F���Ԃ̖݂̘I�̔@���v�@ | ���c�@���V�i�e�m�[���j/�j�������@ |

| ���F���f�B��ȁu���E�g�����B�A�[�^�v���@ | ���B�I���b�^�̃A���A�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�@ | �R���@���q�i�\�v���m�j�@ |

| ���F���f�B��ȁu�C���E�g�����@�g�[���v���@ | �}�����[�R�̃J�o���b�^�u����A���낵���v�@ | ����@�O���i�e�m�[���j/�j�������@ |

| ���F���f�B��ȁu���S���b�g�v���@ | �}���g���@���̃A���A�u�j�ɗ܂��v�@ | ���V�@�ꏲ�i�e�m�[���j/�j�������@ |

| �}���g���@���̃J���c�H�[�l�u���͋C�܂���v�`�l�d���u���������炵��������v�@ | ����@�����i�e�m�[���j/�R���@���q�i�\�v���m�j/�ؑ� ���i�o���g���j/���@�퐶�i���]�\�v���m�j | |

| ���F���f�B��ȁu���ʕ�����v���@ | ���b�J���h�ƃA���[���A�̓�d���u�������Ȃ��Ƌ��Ɂv�@ | ����q���i�e�m�[���j/��c�q���q�i�\�v���m�j�@ |

| �x�e�@ | ||

| ���F���f�B��ȁu�h���E�J�����v���@ | �t�B���b�|�̃V�F�[�i�ƃA���A�u�ޏ��͎��������Ă��Ȃ��v�`�u��l�₵�����낤�v�@ | �`�F�E�X���s���i�o�X�j�@ |

| �G�{�������̃A���A�u�����^����v�@ | ���@�퐶�i���]�\�v���m�j�@ | |

| ���h���[�S�̃V�F�[�i�ƃA���A�u�I���̓��͂����v�`�u���͎��ʁv | �X���@����i�o���g���j�@ | |

| �G���U�x�b�^�̃A���A�u���̋�������m��_�v�@ | ����@�����i�\�v���m�j�@ | |

| ���F���f�B��ȁu�A�C�[�_�v���@ | �A�C�[�_�̃A���A�u�����ċA��v�@ | ���с@���q�i�\�v���m�j�@ |

| �A�C�[�_�̃A���A�u�����A�䂪�̋��v�@ | ����@�q���q�i�\�v���m�j�@ | |

| �A�C�[�_�̃t�B�i�[���u�n���A����v�@ | ����@�q���q�i�\�v���m�j/����@�O���i�e�m�[���j/���@�퐶�i���]�\�v���m�j/�����@ | |

| ���F���f�B��ȁu�I�e���v���@ | �I�e���ƃf�Y�f���i�̓�d���u���ɖ���X�����v�@ | �y��@���u�i�e�m�[���j/���с@���q�i�\�v���m�j�@ |

| �{�[�C�g��ȁu���t�B�X�g�t�F���v���@ | �G�s���[�O�@ | �`�F�E�X���s���i�o�X�j/�n��@���i�e�m�[���j/���������@ |

| ���F���f�B��ȁu�i�u�b�R�v���@ | �w�u���C�l�����̍����u�s���A�킪�v����A���F�̗��ɏ���āv�@ | ���������@ |

���z

�ڗ����̖�-�`�b�^�f�B�[�m�I�y���U����uG�E���F���f�B���a200�N�K���R���T�[�g�v��

�@����10��27���u���F���f�B���a200�N�L�O�K���R���T�[�g�v�Ƃ������̃R���T�[�g����J���ŊJ����܂����B����A�������y��w���y����������������u���ŊJ�Â������́B�����炩����A�u�悩�����璮���ɗ��Ă��������v�A�Ɛ������������̂ł����A�`�b�^�f�B�[�m�I�y���U����̕��֍s���܂����B������͗������́u�t�����R�v����͂���U���Ă������́B

�@����ɂ��Ă��o���҂��吨�ł��B�\���X�g��18���A�I�[�P�X�g���ɍ��������Ƃ��ꂾ���������K���R���T�[�g�͖ő��ɂ���܂���B�ŏ��͍X��6�l���炢�̉̎���ĂсA���t����4���Ԃ����R���T�[�g��\�肵�������ł����A���܂蒷������ƁA���q����ς��낤�Ƃ����A�h�o�C�X�������āA���̋K�͂ɂ����̂������ł��B����ł��A�x�e15�����܂߂āA14������17��30���܂�3����30���̑�R���T�[�g�ƂȂ�܂����B

�@���グ���Ȗڂ������̂��債�����̂ł��B��v�ȃI�y����i�őS�����グ���Ă��Ȃ������̂́A�u�^���̗́v�A�u�V�����E�{�b�J�l�O���v�A�u�t�@���X�^�b�t�v�ł����A�t�B�i�[�����A���R�[���ɁA�u�t�@���X�^�b�t�v�̑�R���`�F���^�[�g�u���̒��͊F��k�v�Ȃǂ����グ��A�̃��F���f�B�搶���j�����Ə�����������܂���B

�@�o���҂́A���䂳�ŋߒ����Ă��ėǂ��Ǝv���Ă���A30��A40��̕������S�ŁA���̃����o�[���W�߂���Ƃ��낪�A���䂳��̐l���Ȃ̂��낤���A�ނ̎��̊m�������Ƃ��Â��v���܂��B���t�������ė��h�ł��B���ɁA�\���X�g��1�C2�̗�O�������āA�F�f���炵���̏������Ă��������܂����B

�@���́A�I�[�P�X�g���ƍ����ɂ���܂����B�I�[�P�X�g���͊ǂ̎コ���ڗ����A�����A�~�X������Ƃ��������ł͂Ȃ��A�w���҂̖_�ƍ��킸�ɉ�������Ă��܂��Ƃ��낪���ӏ�������܂����B�����́A�s�������ł����炻�̌��E�͖ܘ_����̂ł����A�w���ɑ��锽�����X�l�o���o���ő����Ă��Ȃ��̂��܂����B�Ō�̃i�u�b�R�́u�w�u���C�l�̍����v�ŁA���̂��Ƃ����������܂����B�̂��^�C�~���O������Ȃ��̂ŁA�������˂�̂ł��B���̕ӂ�́A�ꐡ���K������Ȃ荇���Ă���͂��Ȃ̂ŁA����̗��K�Ɋ��҂��܂��傤�B

�@�̎�w�͏{�̕��X���W�߂����������āA�����ė��h�B

�@�I�[�v�j���O�́u���t�̉́v�́A���B�I���b�^�ƃA���t���[�h�����x���̂��Ă����c/����̃R���r�ł����爫������܂���B�茘���X�^�[�g�ɂȂ�܂����B�����A�g�����B���ɓ������\����h���}�e�B�R�ł��B���͂Ɨǂ��t���[�W���O�̖L�����Ƃ����A���̉̏��B�������A���̔g�ɑ����Ă悩�����̂��A�O������q�̃A���B�K�C�b���ł����B�O���̐��ɂ́A���������ł͂Ȃ��A�d���̋P���������āA���̃R���r�l�[�V�������A�ޏ��̉̂��A�r�K�C�b���̐c���X�ɋ��߂Ă����Ǝv���܂��B

�@���c���V�̃G���i�[�j�́A�茘���̂ł������ɔM������Ȃ����������āA���F���f�B�E�e�m�[���Ƃ��Ă͍�����͕s���̊�������܂����B�R�����q�̃��B�I���b�^�͗��h�ł������A����̎��ꂪ�ǂ�����Ƃ��낪�ꐡ�C�ɂȂ�܂����B

�@�J�c�������}�ȃL�����Z���ŁA�v���O�������g���Ȃ��Ȃ邩�Ǝv������A����ɋ}����o�����̂��A����O���B���͏��߂Ē����e�m�[���ł��B���ɋْ����Ă����悤�ŁA�����A���̓��̏����ł����悤�Ȋ����ł����B

�@���ꏲ�̃}���g���@���B�f�G�ł����B�ނ͓����̎��e�m�[���Ƃ��ĕ]�������ł����A���̕]���𗠐�Ȃ��Â����ǁA�Â������ł͂Ȃ��₩�Ȑ����f�G�ł��B���ꂾ���ɁA�Ō�̒j���������A���������͋��������ė~���������B�l�d���́A���̍����Ă���ʒu�����������̂��A�}���g���@���ƃ}�b�_���[�i�A�W���_�̐��͒�������̂ł����A���S���b�g�̐����������������ł����B�t�ɒ��}�b�_���[�i�̐����悭�������A�ʔ����o�����X�ł����B���Ȃ݂Ɂu���S�̉́v�ł����A������͂����ƃA�N�[�g�𗘂����ė~�����B��������̓e�m�[���̐F�C���s�����Ă��銴�������܂����B

�@����/��c�́u���ʕ�����v�̓�d���B���̃I�y���̑傫�ȎR��̈�ł�����A�撣��̂͂悭������܂����A����l���撣�邩�炱���̔M�C�ł�����킯�ł����A���������}����ׂ��Ƃ���͗}���������A��藧�̊����o��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂����B

�@�h���E�J�����B�`�F�E�X���s���̃t�B���b�|���f�G�B���ɏI�������ǂ������Ǝv���܂��B���ؖ퐶�̃G�{���́A��i�ȃG�{���Ƃ������͋C�ŗǂ������Ǝv���܂��B�X������̃��h���[�S���������悭�A���엢���̃G���U�x�b�^�́A�z�Ƃ������͋C�����͓I�ł����B

�@���ь��q�A�C�[�_�͂ƂĂ��f���炵�������̂ł����A����ɗւ������ėǂ������̂��A����q���q�A�C�[�_�B���N���ON���̒�������ŁA�l�b���E�T���e�B�̎w���ʼn��t��`���u�A�C�[�_�v�����グ�����Ƃ�����A������ޏ����œo�ꂵ���̂ł����A���̉̂��ƂĂ��f�G�ŁA���́A������}���t�B�[�W�ɂ���̂ł͂Ȃ��A����ɂ�����悩�����̂ɁA�Ə��������Ƃ�����̂ł����A���̐����ƁA���̎��̔��f�͌��ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B����̎O�d�����ܘ_���h�B����O���̃��_���X���ꐡ�y�ʋ��ł������A����ɖڂ��҂�A�ƂĂ��f�G�Ȗ���̎O�d���ł����B

�@�I�e���̈��̓�d���́A�f�Y�f���[�i�̏��ь��q���ƂĂ��f�G�B�y�쏮�u�̃I�e���͌y�ʋ��ł����A���ɗ͂肵�Ȃ��f���ȉ̏��ŁA�������̂ł͂���܂���ł����B

�@�{�[�C�g�u���t�B�X�g�t�F���v�̃t�B�i�[���ł����A�o�����X�ɓ�B�������I�[�P�X�g������������Ǝv���܂����B��������������̂ŁA�\���X�g�����̐����A���v���Ă��܂��܂��B�{���́A�����̏�ɏ������悤�Ȍ`�œ�l�̃\���X�g���̂���Αf�G�������̂ł����B

�@�ȏキ�����������܂������A18�l�̃\���X�g���A���F���f�B�̎�v�ȍ�i��ԗ����āA�����Ԃ̃K���E�R���T�[�g���J�Â������ƁB����́A�{���ɑf���炵�����Ƃ��Ǝv���܂��B�I�y���D���̎��䂳���炱���ł������䂾�Ƃ��v���܂��B���������Ղ�y���܂��Ă��������܂����B

�u���F���f�B���a200���N�L�O�K���R���T�[�g�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N11��8��

���ꗿ�FD�ȁ@2944�~�@3F1��34��

��ÁFNHK�����y�c

NHK�����y�c��1766�������t��

���F���f�B���a200�N�L�O

�I�y��2���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉�A���t��`��

���F���f�B��ȁu�V�����E�{�b�J�l�O����iSimon

Boccanegra)

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F/�A�[���S�E�{�[�C�g�i�����Łj

���FNHK�z�[��

���t�̏��y�ъ��z�́A���������N���b�N

![]()

�ӏܓ��F2013�N11��9��

���ꗿ�FC��2F I��14�ԁ@7000�~

��ÁF��������y���v���c�@�l�j�b�Z�C�����U�����c�z/���v���c�@�l�ǔ����{�����y�c/���v���c�@�l���������

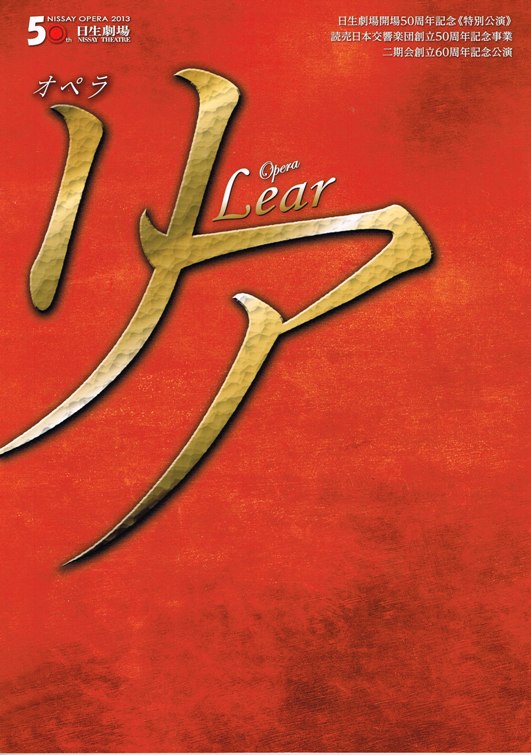

��������J��50���N�L�O�u���ʌ����v

�ǔ����{�����y�c�n��50���N�L�O����

�����n��60���N�L�O����

�S3���A�����t����i�h�C�c��j�㉉�A���{����

���C�}����ȁu���A��iLear)

����F�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A

��{�F�N���E�X�E�g�E�w���l�x���N

���F��������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ����@���� |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �ǔ����{�����y�c | |

| ���@���@ | �F�@ | �������c | |

| �����w���@ | �F�@ | �с@���V | |

| ���@�o | �F | �I�R�@���� | |

| ���@�u�@ | �F�@ | ����@��� | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �O�c�@���q�@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �����@�� | |

| �h���}�g�D���N�E�����@ | �F�@ | ���@���i�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ���V�@�T |

�o�@��

| ���A | �F�@ | ���S�@�a�L |

| �R�l���� | �F�@ | �g�@���� |

| ���[�K�� | �F�@ | �с@���q |

| �R�[�f�B���A | �F�@ | �����@�K |

| �t�����X�� | �F�@ | �ߓ��@�\ |

| �I���o�j�[�� | �F�@ | �^�ߏ�@�h |

| �R�[���E�H�[���� | �F�@ | ���c�@���l |

| �P���g�� | �F�@ | ���с@��� |

| �O���X�^�[�� | �F�@ | ��v�ہ@���� |

| �G�h�}���h | �F�@ | ���V�@�ꏲ |

| �G�h�K�[ | �F�@ | ���@��n |

| ���� | �F�@ | �O�}�@�G�� |

���z

����̐��܂����Ɖ��y-�m�h�r�r�`Y OPERA2013�u���A�v��

�@�u���A�v�Ƃ̓V�F�C�N�X�s�A�̎l��ߌ��̈�u���A���v�̂��Ƃł��B���ɂƂ��ăV�F�C�N�X�s�A�̎l��ߌ��̒��ň�ԉ��������̂��u���A���v�ł��B�q���̂���_�C�W�F�X�g�X�g�[���[�̂悤�Ȃ��͓̂ǂ�ł���͂��ł����A�܂Ƃ��Ȗ|��͓ǂ��Ƃ������A����E�f�拤�Ɍ������Ƃ�����܂���B���F���f�B���g�}���I�y���ɂ��Ă����Ă����A���������e�����Ȃ��Ă�����������܂��A���F���f�B�͍\�z�͍����������ł����A��Ȃ͂��Ȃ������R�B����Ȏ����A���C�}���̃I�y���̕�����݂āA�u���A���v���āA����Ȑ��܂������b�������A�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B

�@���{�����ł�����A���͘^�����܂߂ď��߂Ē�����i�ł����A���Ȃ���Ȍ���I�y���ł��B�ܘ_�����ŁA���̃N���X�^�[�������n��A�I�[�P�X�g���ɂƂ��Ă��̎肽���ɂƂ��Ă��A�e�Ղɂ͉��t�ł��Ȃ����낤�ȁA�Ǝv�킳��܂����B�������A�����������G�ȍ�i�ɂȂ�Ȃ�قǁA���{�̉̎肽���͐^�ʖڂɍ�i�Ɏ��g��ŁA������ƌ��ʂ������Č����܂��B��N�́u���f�A�v�̎��������ł������A���N�̉̎�w��������Ƃ܂Ƃ߂Č`������Ă��܂����B����͑債�����̂ł��B

�@�܂��O����̏��S�a�L���ƂĂ����Ɏ������Ă���Ǝv���܂����B���S�Ƃ����A�u�m�C���[�[���҂̈��v�Ƃ����I�y���Ŏ���������A�_�o���Ȓj�̗l�q�����ɉ������̂��悭�o���Ă���̂ł����A����̃��A���̉��Z�́A���̎��̃m�C���[�[���҂̒j��f�i�Ƃ�������̂ŁA�_�o���ȕ��͋C�������o���Ȃ���A���A���Ƃ��Ẳ̂��̂����Ƃ��낪�����ł����B

�@���ؑ�n�̉̂��J�E���^�[�e�m�[���́A�͖��邭�Ȃ��ɂ�������炸�A���A���Ƃ̑Δ�̒��ő��݊����悭�����Ă��܂������A�G�h�}���h���̑��V�ꏲ���f�G�ł����B�g�����̈����̐����A�ѐ��q�̎c�s�Ȋ������ǂ������ŁA�����������Ǝv���܂��B����ȊO�̉̎�w������������K�̐��ʂ��o���Ă���̂��낤�ȁA�Ǝv���܂����B

�@����A�I�[�P�X�g�����ꏊ�������t���Ă���܂������A�Ƃ���ǂ���ςɊO�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���镔��������A�������������c�O�ł��B

�@���䑕�u�͍�N�̃��f�A�Ǝ��������ŁA����̒����Ɏ߂ɌX�����{���䂪����A���̎�����I�[�P�X�g�����݂͂܂��B�]���āA�I�P�s�b�g�̈ʒu�́A�q�Ȃ̍����܂ŏグ�Ă���܂��B�����āA�{����ɂ͑傫�Ȍ��̂悤�Ȃ��̂��ނ艺�����Ă��āA���Ō�������ɂȂ邱�Ƃ�\�������܂��B�V���v���ȕ���̏�Łu���A���v�̕��ꂪ�̂��A�������܂����A���̃A�N�Z���g�͉�]����ƌ��̔w�i�ł��B���̕ω��ŁA����̕ω������o�I�Ɍ����悤�Ƃ��鉉�o�ł����B

�@��q�̒ʂ艹�y�͌����ĈՂ���������₷�����̂ł͂���܂��A�X�g�[���[�Ƃ̃}�b�`���O�Ƃ����ϓ_����́A�ƂĂ����y���悭��������Ă���A���㉹�y�̊�����A����ُ̈퐫����苭�����Ă���悤�ł���A���̕ω���������̐S�������悤�ɍ���Ă��܂����B���o�̌��������܂߁A�u���A���v�𗝉�����ɂ́A����ʁA�G�O�C���y��t���Ȃ�������Ȃ��̂��낤�ȂƎv���܂����B

�u���A�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N11��16��

���ꗿ�F2��ڎw��ȁ@5000�~

��ÁF�͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[��

=���{�d�F�̐��E=

����ԃI�y��Vol.38

-��t�ł�����ƋC�y�ɃI�y��-

�S1���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���b�V�[�j��ȁu�Ȃ�䂫�D�_��iL'Occasione fa il Ladro)

����F�E�W�F�[�k�E�X�N���[�v

��{�F���C�[�W�E�t�����B�_�[��

���F�͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[��

�X�^�b�t

| �s�A�m�E���y�ē� | �F | ����@���u |  �@ �@ |

| ���@�o | �F | ���{�@�d�F | |

| ����f�U�C���@ | �F�@ | ���V�@�~�J | |

| �w�A�E���C�N | �F�@ | �_��@�R���q�@ | |

| �Ɩ�����@ | �F�@ | ����@���� | |

| �������e�@ | �F�@ | ���s�@���ށ@ | |

| �v���f���[�T�[�@ | �F�@ | ���V�@�~�J |

�o�@��

| �x���j�[�`�F | �F�@ | �Γc�@����q |

| �G���l�X�e�B�[�i | �F�@ | ���Y�@�� |

| �A���x���g���� | �F�@ | ��o�@�i |

| �h���E�p�������I�[�l | �F�@ | �����@�� |

| �}���e�B�[�m | �F�@ | �ѓc�@�T�V |

| �h���E�G�E�[�[�r�I | �F�@ | ���{�@�� |

| ���d�i�ٖ��j | �F�@ | �s��@�G��Y |

���z

�t�@���T���㉉����L��-����ԃI�y��Vol.38�u�Ȃ�䂫�D�_�v��

�@���b�V�[�j���f�r���[���ʂ��������F�l�c�B�A�̃T���E���C�[����́A1818�N�܂Ń��F�l�c�B�A�ɂ��������ƌ���ŁA���Ȑ�����������600�i���y�ԐȁF164�A�V�~�F107�j�̏��K�͌���ŁA�ꑮ�̍����c�͂Ȃ��A�I�[�P�X�g�������o�[���W�߂����������ł��B���̌���́A���F�l�c�B�A�̑��̉̌���i�Ⴆ�A�t�F�j�[�`�F�̌����A�T���E�x�l�f�B�b�g�̌���j�ɑR���āA��ӂœ��̈ꖋ���̂̏Ό��ƃo���G���㉉���邱�Ƃ�19���I�����ł͒ʏ킾���������ł��B���b�V�[�j�̏����̘Z��̃t�@���T�́A���ׂĂ��̌���̂��߂ɏ����ꂽ�킯�ł����A�����c�����炸�A�I�[�P�X�g�������K�͂ł���Ƃ������̌���̓����ɍ��킹�č�Ȃ���܂����B

�@���ĂЂ邪�����āA�͂Ȃ݂��핗�̋u�z�[���ł����A�l�̂���ɕ��݂����z�[���ł���A�Ȑ�85�A�������������12�炢�����Ȃ��Ǝv���܂��B��Ɏ҂̑��V�~�J����ɂ��ΐ��E�ꏬ���ȉ̌���B���̍L���ɂȂ�܂��ƁA�ܘ_�I�[�P�X�g���͓�����܂��A���������ĉ�����͍̂���ł��B����ł�����܂ł͍�����K�v�Ƃ����K�͂ȍ�i�������J�b�g�Ŏ��グ�Ă��܂����B���ɂ́A�J��������֕P�̂悤�ɁA�����̏d�v������r�I������i�����グ���Ă��܂����B

�@���́A�����t���̑�K�͍�i������ԂŎ��グ������A���b�V�[�j�̃t�@���T�̂悤�ɍ�����K�v�Ƃ��Ȃ���i�����グ��悢�̂ɁA�ƍ�N���߂Ă��ז����������炸���Ǝv���Ă����̂ł����A����A���b�V�[�j�̌���t�@���T�u�Ȃ�䂫�D�_�v�����グ���邱�Ƃ�m��A���������Əo�����Ă܂���܂����B���̍�i�́A�܂����ʗ��l�̎�芷���b�Ƃ����A�@���ɂ����b�V�[�j�炵���쌀�ŁA�����y������i�ł����A���{�ŏ㉉���ꂽ�͉̂ߋ�4��A���߂́A2002�N�̐V�������ꏬ����ł̌����ɂȂ�܂��B���b�V�[�j�̍ˋC���\���ɖ��킦���i�ŁA�����Ə㉉����Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂��c�O�ł��B

�@���āA����̏㉉�ł����A�܂��͊��Ғʂ�Ɛ\���グ�ėǂ��Ǝv���܂��B���g���̃o���g���E�ѓc�T�V���A��́u�������������v�ł���Ƃ��A�y���ɂȂ��ׂ�����������ď킹�Ă���܂����A����ȊO�̉̎�̊F������A�݂Ȗʔ����A���̒��͉��x�������N���܂����B���{�d�F�̉��o���A����Ԃ��ő���ɗ��p���悤�Ƃ�����̂ŁA�ȕւȏ�������g���Ȃ����A�ߏւ��̎�̕��̎��O�ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł����A����ł����߂Ē��������ł��X�g�[���[���悭���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�̏��Ɋւ��Ă͈�ԋC�ɓ������̂͏��Y��̃G���l�X�e�B�[�i�B���ɗ͂�����܂����A���y�I�Ȏ�����悭�A�ƂĂ��f�G�ł����B�d���ł����Q�����Ȃ��̂ł����A�ǂ̏d���ł���������j�ƂȂ��Ă��銴�����ǂ������ł��B�������͐��ɗ͂�����܂��B���̏���Ԃł͌����������ȃo���g���B�������h�ŗǂ������̂ł����A�̂��܂킵���ꐡ�r���Ȃ�Ƃ��낪�����Ă������ʂɏ��ł����B�ѓc�T�V�̏��g�̓R�~�J���ȉ̏��������ł����A�܂����������Ɉ��������Ȃ����̂������āA�`�����瑶�݊��\���ł����B

�@��o�i�̃e�m�[�����v�����e�m�[���Ƃ������͋C���o�����Â������ǂ������ł��B�����A�̒��q�͊����ł͂Ȃ������悤�ŁA�ꐡ�A�̂��������������Ƃ��낪����܂����B�Γc����q�̃q���C�����́A���V�ȕ��͋C�ł����m�ȉ̏��ŗǂ������̂ł����A���̃����o�[�̒��ł͐��̗͂���͂ł����B�y���ɉ̂�Ȃ�������Ȃ����b�V�[�j�̃q���C���ł�����A�����̂��ăo�����X����������Ȃ������̂ł��傤�ˁB�t�Ɍ����A�Γc�̐�����ɑS�̂�Z�߂�A�����ƃo�����X�̗ǂ�����ɂȂ��Ă������낤�Ǝv���܂����B

�@�ȏ゠�̏���Ԃɂ�����v���̎�̔��́A�����Ȃ���A�ƂĂ����|����A�܂��A�y�����܂����B�܂��t�@���T�̂悤�ȍ�i�����グ�Ă��ꂽ���́A����f�������Ǝv���܂��B

�u�Ȃ�䂫�D�_�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N11��24��

���ꗿ�FC��2F H��42�ԁ@7000�~

��ÁF��������y���v���c�@�l�j�b�Z�C�����U�����c�z

��������J��50���N�L�O

NISSEI OPERA 2013

�S2���A�����t����i�h�C�c��j�㉉

�x�[�g�[���F����ȁu�t�B�f���I��iFidelio)

����F�W�����E�j�R���X�E�u�C�C

��{�F���[�[�t�E�]�����C�g�i�[/�Q�I���N�E�t���[�h���q�E�g���C�`���P

���F��������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �ю�@���Y |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@���@ | �F�@ | �b�D���F���b�W�V���K�[�Y | |

| �����w���@ | �F�@ | �c���@�M�� | |

| ���@�o | �F | �O�Y�@���_ | |

| ���@�p�@ | �F�@ | ��@�r�N | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ���c�@���@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ��t�@���l | |

| �h���}�g�D���N�@ | �F�@ | ���{�@�����@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �ߓ��@�� |

�o�@��

| �h���E�t�F���i���h | �F�@ | ����@�O |

| �h���E�s�c�@�� | �F�@ | �{���@�T�� |

| �t�����X�^�� | �F�@ | �����@�� |

| ���I�m�[�� | �F�@ | ���́@���� |

| ���b�R | �F�@ | �Ė@���� |

| �}���c�F���[�l | �F�@ | �O��@���b |

| ���L�[�m | �F�@ | �����@�B�� |

| ���l�P | �F�@ | �ɓ��@�� |

| ���l�Q | �F�@ | ���@���� |

���z

50���N���L�O����Ȃ�E�E�E-�m�h�r�r�`Y OPERA2013�u�t�B�f���I�v��

�@1963�N10��20���A�������ꂪ�J�ꂵ�܂����B�@杮���������́A�x�������E�h�C�c�E�I�y���A�J�[���E�x�[���w���́u�t�B�f���I�v�ł���A���ꂪ1980�N��ȍ~���ɐ���ɂȂ���{�ւ̉̌�������z�������̚���ł����B���̂���������̓I�y�������ł͂Ȃ��A�~���[�W�J����ʏ퉉�����ł��������g�p����Ă����킯�ł����A�I�y�������̌��ł���A���N2��i���x���㉉���ĎQ��܂����B���́A���{�̃I�y���㉉�ɑ���v���x�͍������̂�����܂����B�����āA���N�͂���50���N�B50���N�L�O�I�y�������ɂ��邩�A�ƂȂ�A�u�t�B�f���I�v�����Ȃ��ł��傤�A�Ƃ������ƂŁu�t�B�f���I�v���㉉����܂����B

�@�u�t�B�f���I�v�͍����Ȋ��ɂ͓��{�ł͂��܂�㉉����Ȃ��I�y���ŁA2009�N�Ɋ������ю���Y�̎w���ʼn��t�����̂��Ō�A�֓��ł�2008�N�̃E�B�[�������̌�������z���������Ō�ɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɍŋߎ����������̂́A2006�N�̐V������������ł�����A7�N�Ԃ�ɂȂ�܂��B�܂��A����͓��R�ł���ˁB�x�[�g�[���F������Ȃ����I�y���Ƃ������ƂŗL���ł͂���܂����A�����Ėʔ����I�y���ł͂Ȃ��B���͔邩�Ƀx�[�g�[���F���̑ʍ샊�X�g�ɍڂ��Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@�����ŁA7�N�Ԃ�́u�t�B�f���I�v�B���t�͂��Ȃ藧�h�������Ǝv���܂��B���ɔю���Y�͏�肾�ȁA�Ƒf���Ɏv���܂��B���A���{�Ńh�C�c�I�y����U�点����A���̕��ȏ�̎w���҂͂���������Ȃ��ł��傤�B���̑f���炵���͂悭������܂����B�ł��A�I�y���Ƃ��Ẵo�����X�̈����́A�ю���Y���U�����Ƃ���ŕ��@����邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�@�ܘ_�A�ю���Y�̎w���͗��h�ł����B�u���ȁv���n�܂������A�I�[�P�X�g���̉��͌��\�X�J�X�J�ŁA���̌���I�[�P�X�g�����ю�̎w���ɏ���Ă��Ȃ��������������̂ł����A�I�[�P�X�g�������n�߂�ƁA�ǂ�ǂy�����������Ƃ��n�߂܂��B�I�[�P�X�g���ׂ̍����~�X�͂��������������Ǝv���܂����A���y���ǂ�����āA���̊ɋ}���݂Ȋ����������ł��B�����āA���̃N���C�}�b�N�X���A�㔼�Ɋԑt�Ȃ̂悤�ɋ��ݍ��܂ꂽ�u���I�m�[�����ȑ�3�ԁv�ł����B�ŏ��̂�����肵���e���|����A�b�`�F�������h���ǂ�ǂ���A�t�B�i�[���܂ň�C�ɑ��荞�މ��t�́A�ʏ�̃I�[�P�X�g���E�R���T�[�g�Œ������u���I�m�[�����ȑ�3�ԁv�Ƃ͂��Ȃ芴�����Ⴄ���̂ŁA�M���\���Ɋ�����������̂ł����B���̑����p�Z�[�W�𗐂�Ȃ������炢���čs�����I�[�P�X�g�����f���炵�������Ǝv���܂��B

�@�̎肽���������ė��h�ł��B�܂��A��Ԃ̘e���ł��郄�L�[�m���̂��������B�������Ȃ��炵������Ƃ����̂ŁA���݊��������Ă������ƂɍD���������܂����B�}���c�F���[�l���̎O��b���u�����������Ȃ��ƌ���Ă�����v�̃A���A���A���V�őf�G�B�`���͎���l�̊���ŁA�R�~�J���ȕ��͋C���������ėǂ������ł��B

�@��v���ł́A�Ė،����̃��b�R�����ƌ����Ă��f���炵���B�S�̂ň�ԉ̂��Ă��鎞�Ԃ����������Ǝv���܂����A�������肵�Ă��ė��h�B�A���A���ǂ������Ǝv���܂����A�A���T���u���̗v�Ƃ��āA���݊�������܂����B�ŏ�����Ō�܂ŁA�ǂ�����Ɛ�̗v�̖�ڂ��ʂ������Ǝv���܂��BBravo�ł��B

�@�h���E�s�c�@�����̐{���T��B�����͂Ȃ��̂ł����A���������߂��āA�y���ɂȂ��������������܂���B������������āA�s�C���ȕ��͋C���o�����A�����Ƒ���Ȋ������d�X�����o����悢�Ǝv���̂ł����B�C�^���A�I�y���I�ȏ�M�������܂������A�u�t�B�f���I�v�ł́A���������Ɉ�a���ɂȂ�܂����B

�@�t���I���X�^�����̍������B���ĂقǁA���Ƀo���g���L�������������Ȃ��Ȃ�܂������A����ł������̓������������Ă��銴���͔ۂ߂܂���B���������Ə�ɔ����Ă����Ƃ����̂ɂȁA�Ǝv���̂Ɠ����ɁA���ɂ����Ƌ������~�����Ǝv���܂����B����̍����̉̂́A�s���̐����Ƃ��̂��Ă���A�Ƃ������́A�ł���ɊÂ���ʁX���q�݂����ȉ̂ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@���I�m�[�����̕��͎����B�����\���郊���R�E�X�s���g�̎�Ƃ��Ă̎��͂������Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�������A���̕������͂������肵�Ă���A�ǂ��L�т�̂ł����A�ቹ������s����ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B���������P�����ƁA�����Ƒf�G�ȃ��I�m�[���ɂȂ����悤�ȋC�����܂��B

�@�O�Y���_�̉��o�́A���������ɂ��Ă��܂����A��{�I�ɂ̓X�g�[���[�ɉ������I�[�\�h�b�N�X�ȕ���B�x�[�g�[���F���́u��Y���犽��ցv�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�����̂܂ܕ���ɂ����悤�Ȋ����ł����B������₷������Ō��\�ł����A�ł��x�[�g�[���F���̉��y�̎������L�������̂܂������Ă���悤�Ȋ����������āA����������s���ł����B

�@����ɂ��Ă��̌��ɂ�������炸�A�I�[�P�X�g�������œ��������̕����f�G�ɒ������Ă��܂��Ƃ����͔̂@���Ȃ��̂ł��傤���B����ς�x�[�g�[���F���͊�y��ȉƂ̕����ǂ������悤�Ɏv���܂��B�@

�u�t�B�f���I�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N12��4��

���ꗿ�FD�ȁ@5670�~�@3F�@1��2��

��ÁF�V��������

�I�y��5���A�����t����i�t�����X��j�㉉

�I�b�t�F���o�b�N��ȁu�z�t�}�����ꣁiLes Contes

d�fHoffmann)

��{�F�W���[���E�o���r�G�A�~�V�F���E�J��

���@�V��������E�I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �t���f���b�N�E�V���X���� |  �@ �@ |

| �nj��y |

�F |

�����t�B���n�[���j�[�����y�c | |

| ���@�� |

�F |

�V�������ꍇ���c | |

| �����w�� |

�F |

�O�V�@�m�j | |

| �@ | �@ | �@ | |

| ���o�E���p�E�Ɩ� |

�F |

�t�B���b�v�E�A�����[ | |

| �߁@�� |

�F |

�A���h���A�E�E�[�}�� | |

| �U�@�t |

�F |

��c�@� | |

| �ĉ����o |

�F |

�V�c�@�N�q | |

| ���y�w�b�h�R�[�` |

�F |

��@�G | |

| ����ē� |

�F |

�ē��@���� |

�o�@��

| �z�t�}�� | �F | �A���g�D�[���E�`���R�����N���X |

| �j�N���E�X�^�~���[�Y | �F | �A���W�F���E�u���E���[ |

| �I�����s�A | �F | �K�c�@�_�q |

| �A���g�j�A | �F | �l�c�@���b |

| �W�����G�b�^ | �F | ���R�@�b�q |

| �����h���t�^�R�b�y���E�X�^�~���N�����m�^�_�y���g�D�b�g | �F | �}�[�N�ES�E�h�X |

| �A���h���^�R�V���j�[���^�t�����c�^�s�e�B�L�i�b�`�� | �F | �����@�~ |

| ���[�e���^�N���X�y�� | �F | ���V�@�� |

| �w���}�� | �F | �����@���i |

| �i�^�i�G�� | �F | �n�Ӂ@���q |

| �X�p�����c�@�[�j | �F | �ĎR�@���� |

| �V�����[�~�� | �F | �R�@�M |

| �A���g�j�A�̕�̐��^�X�e�b�� | �F | �R���@�q�q |

���@�z

�J��Ԃ��Ă݂ĕ����邱��-�V��������u�z�t�}������v��

�@8�N�Ԃ�̍ĉ��ł����A���̕������ς�f�G�ł��B�v���Ԃ�Ɍ��āA�A�����[�̂��̕���́A����ς�������Ȃ��Ǝv���܂����B������\���グ���邱�Ƃ́A�u�z�t�}������v�̕���Ɖ��y�ɍ����Ă���Ƃ������Ƃł��B���܂ł͂����܂Ŋ����Ă����킯�ł͂���܂��A����ׂ����Ƃ���܂Ō��Ă���ƁA�悭��荞�܂ꂽ���o���ȂƁA���S�������܂����B�܂����y�̑g�����ɂ��Ă��A�G�[�U�[�ł𒆐S�ɂ����V��������ł͗ǂ��Ǝv���܂��B

�@���N�͓��������v���b�\���̎w���ŃV���[�_���X�ł����グ�܂����B�V���[�_���X�ł͂���Ȃ�̗ǂ��͂���킯�ł����A�V��������ł��Č�����ƁA����ς肱����̕����X�g�[���[�̗��ꂪ���R�ł����A���낪�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�@�������Ȃ���A���̂悤�ɑf�G�ȃv���_�N�V�����ɂ��W�炸�A���y�S�̂Ƃ��Ă̓N�G�X�`�����E�}�[�N�̎c�鉉�t�������Ǝv���܂��B����͂܂��A�w���҂ɐӔC���Ė��Ȃ���Ȃ�܂���B���̃V���X�����Ƃ����w���ҁA���y�����z�I�ɒ����������Ƃ����ӎ������肷�����̂��A�S�̂Ɍy���̖ڗ����t�ł����B���������ɋ����������̂������B�����̉��̃g�[���������Ƃ���ł܂Ƃ܂��Ă��܂����B

�@�����Ȃ�ƁA�Ⴆ�Έꖋ�̊w���̂̍����Ȃǂ̔��͂��������Ȃ�����������B�ꖋ�̍����͂����ƒቹ�������Ă��ꂽ�������͓I���Ǝv���̂ł����A�Ȃ��Ȃ����̂悤�ɂ͉̂��Ă��������܂���ł����B����ȊO�ł����̃I�y���A���������낢��ȂƂ���ŏd�v�Ȗ������ʂ����킯�ł����A�ቹ�̋���������Ȃ������������̒�͂̂悤�Ȃ��̂�����������܂���ł����B

�@�V�������ꍇ���c�́A�w���҂��w�����o���A�n����N���o���悤�ȃo�X�̋������o�����ł�����A���������̂����͎w���҂̎�Ȃ̂ł��傤�B

�@�\���X�g�Ɋւ��ẮA�z�t�}�����̃`���R�����N���X������B����オ��ɒ��q���グ�Ă����A�t�B�i�[���͂ƂĂ����h�ɂ܂Ƃ߂Ă���܂������A�ׂ����Ƃ�����ǂ�����������Ă����悤�Ɍ��܂������A�O���͍������X�J�X�J�ŐL�т������A���݊��̖R�����z�t�}���ł����B8�N�O�̃t�H�[�N�g���f���ȉ̏��ŁA�������Ȃ���L�т�Ƃ���͗ǂ��L�тĂ��Ċ��S�����̂��o���Ă����̂ŁA�Z�I�I�ȍ���̃z�t�}���͈�a�����������̂�������܂���B

�@�j�N���E�X���̃u���E�A�[�͈����͂Ȃ��Ƃ͎v���̂ł����A���ɂ͂��܂�s���Ƃ��Ȃ��̏��B�����l�����̂����}�[�N�ES�E�h�X�͕s�C���ȑ��݊��������Ė��͓I�ł����B���̕��̉̂͗ǂ������̂ł����A�{���Ȃ�A�ቹ���������ĕs�C�������o����l�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�����������͂͂��܂芴�����܂���ł����B���̕ӂ�����y�S�̗̂���ƊW���Ă���̂��낤�Ǝv���܂����B

�@�̕P�O�l�́A�܂���]�̂���K�c�_�q�̃I�����s�A�����h�ł��B���S���Ē����Ă����܂��B����ł��A10�N�O�̂��̃v���_�N�V�����E�v���~�G�̃I�����s�A�͐��ɂ����Ɖ����������悤�ȋC�����܂��B����ł���͗ǂ��܂Ƃ܂��Ă����Ǝv���܂��B���̗��R�͘e��w���F��肾����ł��ˁB�h�X�̉�����R�b�y���E�X�ƎĎR����̃X�p�����c�@�[�j�̊|��������A�R�V���j�[���̍����~�̂����Ƃڂ������킢�Ȃǂ��A���̖��̖��͂��������ĂĂ��܂����B

�@�l�c���b�̃A���g�j�A�͋Z�I�ɑ����Ă������������āA�ǂ��܂ŃA���g�j�A�̏�O��\���ł��Ă������^��ł��B��O���`���́u�������͓������v�́A�r�u���[�g�������������Ȃ����Č㔼�Ɍ����Đ���グ�Ă������������A���g�j�A�̏�O���������Ă�Ǝv���̂ł����A�l�c�͍̉̂ŏ��ɗ͂����肷���ď�ߏ�ŁA�㔼�̂����Ə�O���o�ėǂ�������������Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂����B���̂������A���̖��̏�O�̂Ԃ��荇����������p�b�Ƃ����A���S�͂����������悤�ȋC�����܂��B8�N�O�̓A���g�j�A��������q���̂��A���̊���̋N�������S�̗̂����ς���قǐ��������킯�ł����A����̕l�c�̉̂ɂ́A�����܂ł̖��͂͂͂Ȃ������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@���R�b�q�̃W�����G�b�^�B�ǂ��Ǝv���܂��B�z�t�}����|�M���銴�����ƂĂ��悢�Ǝv���܂����B�R�M�̃V�����[�~���̐g�������������������ǂ��ł����A�_�x���g�D�b�g�̈����I�����ǂ������Ǝv���܂��B

�@8�N�O�������l�����̂��\��ŃL�����Z���ɂȂ��������~�ł����A���x���W�̕���B�ނ͓��{��̃L�����N�^�[�e�m�[���Ƃ��ČN�Ղ��Ă��܂������A����̓����l�����ɁA���ꂼ��̓�������肭�̂������Ă���ȂƂ�����ہB��O���̃t�����c�̃A���A�͒�������������܂����B

�@�ȏ�̎�w�͊F�����đf�G�ɉ����Ă����Ǝv���̂ł����A�w���҂̉��y��肪����œ_���ڂ��Ă��āA���N�O�قǂ̖��͂͊������Ȃ������Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��B����ł������̓����㉉���͎��̋C�����ɂ�������Ɠ���݂܂����B�����Ɨǂ��w���҂ōĉ������Ƃ悢�Ǝv���܂��B

�u�z�t�}������v�����ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ�

![]()

�ӏܓ��F2013�N12��7��

���ꗿ�F�w��Ȉ��11��31�ԁ@3000�~

��ÁFNPO�@�l�@�g���g���A�[�c�l�b�g���[�N

��ꐶ���z�[���@���C�t�T�C�N���R���T�[�g#91

�S3���A�䎌���{��A�̏������t����i�C�^���A��j�㉉

�u�C�^���A���肢�̗��

�r�{/�\���F�q��^�R��

���F��ꐶ���z�[��

�L���X�g

| �o���� |  �@ �@ |

||

| �ց@���� | �F | �����@�O�q�i�\�v���m�j | |

| ���@��l�@ | �F�@ | �����@�Lj�i�o���g���j | |

| �I��@����Y�@ | �F�@ | ���J�@�����i�e�m�[���j | |

| �����@�����q | �F | �q��@�^�R���i���]�\�v���m�j | |

| �s�A�m�i�^�L�����j�@ | �F�@ | ��c�@���q |

�v���O����

�I�y���̊y����-�C�^���A���肢�̗�

| ��ꖋ�@�@�@ | |||||

| �@ |

�Ȗ��@ |

�@ |

�̏��@ |

||

| 1 |

�����q���s�v�c�Ȏ�������ɓ��ꂽ�o�܂���� |

�@ | �q��^�R���@ | ||

| 2 | �u�������A�����Ȃ��v�ƙꂭ��l ���F���f�B��ȁ@�̌��u�C���E�g�����@�g�[���v��胋�[�i���݂̃A���A�u�ޏ��̔��̂���߂��́v�@ |

�@ | �����Lj�@ | ||

| 3 | �����q�A�肢�̊J�n�̋V�� ���F���f�B��ȁ@�̌��u���ʕ�����v���E�����J�̃A���A�u�n���̉���v |

�@ | �q��^�R�� | ||

| 4�@ | ���̎v���o ���F���f�B��ȁ@�̌��u�t�@���X�^�b�t�v���t�F���g���̃A���A�u�O����x�т̉̂��v�@ |

�@ | ���J�����@ | ||

| 5�@ | �������f�ōD���Ȑl�̖���`���� ���F���f�B��ȁ@�̌��u���S���b�g�v���W���_�̃A���A�u��킵���l�̖��́v |

�@ | �����O�q�@ | ||

| 6�@ | ���ꂩ��n�܂�D���Ɏv������ ���[�c�@���g��ȁ@�̌��u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���O�d���u���͉��₩�ɁA�g�͐Â��Ȃ�v�@ |

�@ | �����O�q/�q��^�R��/�����Lj�@ | ||

|

�x�e�@�@�@ |

|||||

| ����@�@�@ | |||||

| 7�@ | ���؋q�D�I�[�v�j���O�Z�����j�[ ���F���f�B��ȁ@�̌��u�֕P�v����d���u���t�̉́v |

�@ | ���J����/�����O�q | ||

| 8�@ | ����̐l�ƐS��ʂ킹�閲�̂ЂƂƂ� ���F���f�B��ȁ@�̌��u�t�@���X�^�b�t�v���i���l�b�^�̃A���A�u�Ă̂��敗�v�@ |

�@ | �����O�q�@ | ||

| 9�@ | �e�m�[���̎�E�I�����Y�̔Y�� ���F���f�B��ȁ@�̌��u���S���b�g�v���}���g���@���̃A���A�u���S�̉́v |

�@ | ���J���� | ||

| 10�@ | ���̂ЂƂƂ��̐^�� ���F���f�B��ȁ@�̌��u���S���b�g�v���l�d���u���������̖���v |

�@ | �����O�q/�q��^�R��/���J����/�����Lj�@ | ||

| 11 | ����������ŁA�Ԃ͌͂�Ă��܂��� �x�b���[�j��ȁ@�̌��u���V�a�̏��v���A�~�[�i�̃A���A�u�����A�M�����Ȃ���v�@ |

�@ | �����O�q�@ | ||

| ��O���@�@�@�@ | |||||

| 12 | ���ӂ̖邪���X�Ɩ����Ă��� ���F���f�B��ȁ@�̌��u�֕P�v����O���`�� |

�@ | ��c���q�i�s�A�m�Ƒt�j | ||

| 13 | ��l�K���̐��� ���F���f�B��ȁ@�̌��u�֕P�v���W�F�������̃A���A�u�v�����@���X�̊C�Ɨ��v�@ |

�@ | �����Lj� | ||

| 14�@ | �\���J�����؋q�D���P�� ���F���f�B��ȁ@�̌��u�I�e���v����ꖋ�`���@ |

�@ | ��c���q�i�s�A�m�Ƒt�j�@ | ||

| 15�@ | �S�Ċۂ����܂��āA�F�ł��̏ꏊ�� ���F���f�B��ȁ@�̌��u���ʕ�����v����ꖋ�̃t�B�i�[���@ |

�@ | �����O�q/�q��^�R��/���J����/�����Lj�@ | ||

���z

�ʔ����������邽�߂�-��ꐶ���z�[���u�I�y���̊y����-�C�^���A���肢�̗��v���B

�@�{�N�́A���F���f�B���a200�N�̃A�j�o�[�T���C���[�ŁA�e�n�Ń��F���f�B�E�I�y�����㉉����A���F���f�B�̋Ȃ��W�߂��K���E�R���T�[�g���Â���܂����B�������̎�̃K���E�R���T�[�g�����x�������܂������A����̃R���T�[�g�́A��{�I�Ƀ��F���f�B�E�K���ł���Ȃ�����A�ꖡ�Ⴄ�R���T�[�g�ł����B�v����ɁA���F���f�B�̂��낢��ȃA���A���Ȃ��邽�߂ɁA���䌀������Ă��܂����̂ł��ˁB

�@�����������̂����]�\�v���m�̖q��^�R���B�q��́A���F���f�B�̃I�y���̎�v�ȃA���A���Ȃ����߂ɁA�n���C�̃N���[�W���O���s���c�A�[��Ёu�v�����@���X�v���l���A�Y����ֈ��̗�����Ɏd���Ă܂����B����̓o��l���i�\�v���m�A���]�\�v���m�A�e�m�[���A�o���g���j�͂��ꂼ��A�c�A�[�Y����ƃc�@�[�ɎQ�����邨�q�̐肢�t�A���؋q�D�̃A�g���N�V�����ʼn̂��I����e�m�[���̎�Ƃ����ݒ�ŁA���ꂼ��ɗ^����ꂽ���O�́A�F���F���f�B�E�I�y���̓o��l���̂�����ł��B�ֈ��͌����܂ł��Ȃ��֕P�A���������q�̓E�����J�A�I�����Y�̓}���g���@���A����l�̓��S���b�g�̂�����ł��ˁB���̃L�����N�^�[���ֈ������B�I���b�^�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����A�q��̑�{�ł��A���������q���E�����J�A�I�����Y���}���g���@���A����l�����S���b�g�Ƃ����̂͐����[���̂������i�Â��ł����B

�@�����A�r�{�́A�����t��ȕ����͂���ɂ���A�悭�����܂ōl���Čq�����ȁA�Ƃ������̂ł����B�S�����W�̃A���A���A����̒��Ŋ������悤�Ɏg���Č������Ƃ���A�債�����̂��Ǝv���܂��B�q��^�R���̍H�v���[�X�Ɍ����A���S�������܂����B�܂����䂾���āA����������ꂼ�ꂤ�܂��g���āA���s�㗝�X�̉�Ђ̗l�q��A�����q�̐肢�����A�D��̃f�b�L�̗l�q�Ȃǂ���������\�����Ă���A�Ó]���ł̏o��������܂߁A�����Ȃ��̂������Ǝv���܂��B�����A�䎌�����̉��Z�́A�����\���グ��Ί��S�����Ƃ܂ł͌�����B�����x���C�}�C�`�ł��B���̉��o�Ƃ����āA���̎w���œ����Ă���킯�ł͂Ȃ��R���T�[�g�̌��E�̂悤�Ɏv���܂����B�t�ɐ\���グ��A�����ŁA���o�Ƃ������ƕ���Â��������A�����Ƒf�G�ȕ���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B

�@�̏��́A�\�v���m�ƃe�m�[�������s���ł����B�����O�q�ɂ��Ă݂�A�ߋ��ɉS�������Ƃ�����Ȃ���Ŏ�藧�Ăē���Ȃ͂Ȃ��������낤�Ǝv���܂����A�̒���������Ȃ������̂��A�����قǐ��ɒ��肪�Ȃ������悤�Ɏv���܂����B�W���_�̃A���A�̍����̏������ޏ��ɂ͒������s���m�ł����B���J����������������ŁA���x���Ђ�����Ԃ�܂����B

�@����A�q��^�R���͎����̊�悵���R���T�[�g�A�Ƃ������Ƃ�����̂��A�ƂĂ��ǂ������悤�Ɏv���܂��B���肵�Ă��Ă����������Ă����悤�Ɏv���܂��B�����Lj�́A��������Ă�C���ł����A���킢���D�����A����������͋C�̂���̏������Ă���܂����B

�@���ǂ̂Ƃ���A���͂ƂĂ��f�G���Ǝv���̂ł����A�d�オ��͕K�������\���Ƃ܂ł͂����Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B

�@�֑��Ȃ���A�����������S�Ҍ����̃R�~�J���ȃA�v���[�`�́A�{���͂ƂĂ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�܂��A����́A�u���C�t�T�C�N���R���T�[�g�v�Ɩ��t�����Ă���܂��āA������̂��ꂼ��Ƀ��C�t�T�C�N���ɍ��킹�Ē������Ƃ��Ă��Ă��܂����A���̂������A����̃R���T�[�g�A�ӓ����ƈꏏ�ɓ��ꂳ�ꂽ�ϋq����g��������Ⴂ�܂����B�g�̂ɏ�Q�̂�����ɂ����̂悤�ɉ��y�����C���Ŋy���߂�l�ɃT�|�[�g����Ă��邱�Ƃ́A���ɑf�G�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�@

�u�I�y���̊y����-�C�^���A���肢�̗��vTOP�ɖ߂�![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||