�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�R�N�i���̂S�j�ڎ�

| �I�y���Ɖ̎ŋ��Ƃ̋����@ | 2013�N7��13���@ | �V��������n�揵�كI�y�������@�т�z�[���u�O���I�y���v���@ |

| ���{��㉉�̌��߁@ | 2013�N7��27���@ | �����斯�I�y���u�֕P�v���@ |

| �J�������ĉv���Ȃ��@ | 2013�N7��28���@ | �����I�y���v���f���[�X�u���E�t�B�A���}�v���@ |

| �u�₩���v�Ƃ������Ɓ@ | 2013�N8��1���@ | ���������I�y������u�z�t�}������v���@ |

| �u�̍����Ɛ��ʂƁ@ | 2013�N8��4���@ | �잊�N�̓I�y���������u�ٍ��̏��v���@ |

| �吳���}���̖��́@ | 2013�N8��10���@ | OHSUMI&PRODUCE�u���̖���v���@ |

| �m���ɂ��́u�h���E�W�����@���j�v�ꐡ�ςł����B�@ | 2013�N8��20���@ | labo opera�O�~�� ������vol.6�u�h���E�W�����@���j�v���@ |

| �N�ւ��d�˂�Ƃ������Ɓ@ | 2013�N9��5���@ | �����̌��c�u���E�g�����B�A�[�^�v�iA�L���X�g�j���@ |

| ���ɓ��荞���́@ | 2013�N9��7���@ | �����̌��c�u���E�g�����B�A�[�^�v�iB�L���X�g�j���@ |

| �u�Ȃ��v�Ƃ������Ɓ@ | 2013�N9��13���@ | �����|�p����R���T�[�g�I�y���u�Ђ����̏�v���@ |

�I�y���ɍs���ĎQ��܂����B�@�ߋ��̋L�^�ւ̃����N

![]()

�ӏܓ��F2013�N7��12��

���ꗿ�F2F2��3�ԁ@6982�~

��ÁF���ꌧ�A���v���c�@�l�т�z�[���A���v���c�@�l�V��������^�c���c

�s����25�N�x�@�V��������n�揵�كI�y�������t

�т�z�[��

�S2���A���{�ꎚ���t���{��|��㉉

���C����ȁu�O���I�y����iDie Dreigroschenoper)

����F�W�����E�Q�C�u��H�I�y���v

��{�F�x���g���g�E�u���q�g

���{��|��F���ш�v

���F�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���c�@����Y |  �@ �@ |

| �nj��y | �F | �U�E�J���b�W�I�y���n�E�X�nj��y�c | |

| �s�A�m | �F | �����@���� | |

| ���@���@ | �F�@ | �т�z�[�����y�A���T���u��* | |

| ���@�o | �F | �I�R�@���� | |

| ���@�u�@ | �F�@ | ���c�@���q | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | �����@�K��q�@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �����@���� | |

| ���@���@ | �F�@ | ����@���_�@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@�����O |

�o�@��

�т�z�[�����y�A���T���u��

| ���b�L�[�E���b�T�[ | �F�@ | �}�@���� |

| �s�[�`���� | �F�@ | ���X�@��* |

| �s�[�`�����v�l | �F�@ | �c���@����q |

| �|���[�E�s�[�`���� | �F�@ | �I���@���m |

| �u���E�� | �F�@ | �|���@���I* |

| ���[�V�[ | �F�@ | �{�c�@�ؓގq |

| ���w�W�F�j�[ | �F�@ | �����@�N�q |

| �X�~�X | �F�@ | ���c�@���L* |

| �哹�̎� | �F�@ | ����@��� |

| �t�B���` | �F�@ | ���@���v |

| �L���{�[���q�t | �F�@ | �I��@���� |

| �D�_�E�H�[���^�[ | �F�@ | ����@�M�v |

| �D�_�C�[�f | �F�@ | ���e�@���l |

| �D�_���o�[�g | �F�@ | ��ˁ@���I*�@ |

| �D�_�}�V�A�X | �F�@ | �с@���j |

| �D�_�W�F�C�R�u | �F�@ | �R�{�@�N�� |

| ���w�h���[ | �F�@ | ���@���q |

| ���w�x�e�B�[ | �F�@ | ���с@������ |

| �N���̏��w | �F�@ | �с@��q* |

| ���w�t�B�N�Z�� | �F�@ | �����@���ގq |

| ���w�����[ | �F�@ | �X�@�G�q |

*�т�z�[�����y�A���T���u���\���o�^�����o�[

���z

�I�y���Ɖ̎ŋ��Ƃ̋���-����25�N�x�V��������n�揵�كI�y�������@�т�z�[���u�O���I�y���v��

�@�u�O���I�y���v�́A�x���g���g�E�u���q�g�ƃN���g�E���C���̋�����i�Ƃ��Ă��܂�ɂ��������A���䌀�E�~���[�W�J���Ƃ��ĉ��x���㉉����Ă��܂��BWikipedia�ɂ��A1928�N�ɏ������ꂽ���̍�i�́A1933�N�܂ł�5�N�Ԃ�18�̌���ɖ|��A���v10000��ȏ�㉉���ꂽ�����ł��B���{�ł���c����̖|��i��g���Ɂj���͂��߁A���v5��ނ��炢�̖|���邻���Ȃ̂ŁA�����悭�m���Ă����i�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

�@�������Ȃ���A���͍��܂ł��̕�����������Ƃ͂���܂���ł����B����ł��A�u�}�b�N�E�U�E�i�C�t�v��u�C���̉ԉŃW�F�j�[�v�͂��܂�ɗL���ȃX�^���_�[�h�E�i���o�[�ł�����ܘ_���x�������Ă��܂����A�X�g�[���[���܂߁A���͒m��Ȃ��B�{���͎O�����̂̕��䌀�炵���̂ł����A����̌I�R���o�́A�̓r���őO�㔼��������̂Ƃ��ď㉉����܂����B�Ȃ��A�I�R�ɂ��A

�Ȃ̂������ł��B

�@���āA���̐��ʂ���肭�s�������Ƃ����ƁA���������^��Ɛ\���グ�邵������܂���B

�@�̏��͊F���h�ł����B�}�����̃��b�L�[���b�T�[�A�I�����m�̃|���[�A�{�c�ؓގq�̃��[�V�[�A�����N�q�̃W�F�j�[���ǂ��A�s�[�`�����v�Ȃ������Ȃ��B�I�y���̎肪�A���C���̃L���o���[�\���O���y���ʂ�ɉ̂����炢�A���ёO�Ȃ̂ł��傤�ˁB�������Ȃ���A���̍�i�̎��ޔp�����ǂ��܂ŕ\���ł��Ă������Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ��������^��ł��B���ꂾ���A�䎌��̎������i�Ȃ̂ł�����A�����Ƃ���炵���A���炵�Ȃ��̂ɂȂ����������͋C���o��悤�ȋC������̂ł����A�^�ʖڂɉ̂��Ă��܂��B

�@��́u���b�L�[�E���b�T�[�̃����^�[�h�v�i�}�b�N�E�U�E�i�C�t�j�ɂ������āA������̉̂͂ƂĂ����h�Ȃ̂ł����A����㟂��������悤�ȃW���Y�V���K�[�̉̂̕����f�G�ȋC�����Ă��܂��̂ł��B

�@���t�������ł��B�U�E�J���b�W�E�I�y���n�E�X�nj��y�c�̃����o�[���A���Ȃ菟�肪�Ⴄ�l�q�ŁA�N���V�b�N���y�̕��͋C���ǂ����Ă������o�Ă��܂��A������ƂȂ��������������ƕt���܂Ƃ��܂��B�܊p���i���ŃI�P�E�s�b�g�ɓ������̂ł�����A���i���̕��͋C���o����悩�����̂ɂȁA�Ǝv���܂����B���̓_�A�s�A�j�X�g�̎�������͈Ⴂ�܂��B�ނ́A���̕���̕��͋C�Ƃ������̂�畆���Ƃ��Ď����Ă���悤�ŁA�����Z���X�̗ǂ����t�ɏI�n���܂����B�����͕���Ȃ��Ƀu���{�[�ł��B

�@�����ɖ߂��āA�������肾�Ǝv�����̂́A�ŋ��̕����ł��B����́u�O���I�y���v�A�����㉉���Ԃ����x3���Ԃ������킯�ŁA���y�̑S���Ȃ��A�ŋ��̕����i�䎌�����j���S�̂̔������炢�͂������Ǝv���܂��B�����ȏォ������܂���B���̕����̂��ŋ����]��ɂ��ɂ��Ă��Ȃ��B���Ă���Ɩ{���ɂ܂�Ȃ��ŋ��łقƂ�ǐQ�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B���y������ΐ��������ƕ���������邱�Ƃ��o����̂ł����A�����͑S�R�ʔ����Ȃ��B�I�y���̕�������������̂ł���A�䎌�̕����������ƃJ�b�g���āA���y���S�ɂ��������ǂ������悤�Ɏv���܂����B

�@�u�O���I�y���v�̓I�y���Ƃ͏����Ă���܂����A���̖{���͉��y�t���̕��䌀�ł��B�I�y�������y���ł����A�܂��͉��y����ɂ���B������A���t��`���̏㉉���������܂��B�܂��A�I�y���̎�����R�A���y����ɂ���܂��B�ł��u�O���I�y���v�͌�����ɂ���悤�ł��B�����炱���A�I�y���̎�ɂ����y���Ȃ��Ƃ���ł��������肵�����Z���~���������B�I�y���̎�ɕ���o�D�̂悤�ɉ����Ăق����Ƃ����v���͂������������Ȃ̂�������܂��A���S�㉉���s���̂ł���A�I�y���̎�ł���O�ɔo�D�Ƃ��Ă̓��̂��ӎ�����u�������ƑO�ʂɏo�Ă���A�ǂ������̂ɂȁA�Ǝv���܂����B

�u�O���I�y���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N7��27��

���ꗿ�FB��2FC7��24�ԁ@4000�~

��ÁF�����斯�I�y��

���ÁF�������

���F���f�B���a200�N�L�O

�����斯�I�y����9������@

�S3���A���{�ꎚ���t���{��㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���{���F��v�ہ@��

���F���������z�[��

�X�^�b�t

�w�@��

�F

�����@�G�[

�@

�@

�nj��y

�F�@

���،����y�c�@

���@���@

�F�@

�����斯�I�y�������c

�����w���@

�F�@

��v�ہ@��/�����@�G�[/�{�i�@���q/���@�_��

���������@

�F�@

�����旧����ˑ�l���w�Z

���������w���@

�F�@

�㓡�@���I�q

���@�o

�F

�X�R�@��

���@�p�@

�F

��͌��@��

�߁@�ց@

�F�@

���l�ā@���

�Ɓ@���@

�F�@

�O�ց@�O�Y�@

�w�A���C�N�@

�F�@

���Ƃ��@������

����ē@

�F�@

�䊡�@�|�m

���ē@

�F�@

��v�ہ@��

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | �ÎR�@�b |

| �A���t���[�h | �F�@ | ���c�@���l |

| �W�F������ | �F�@ | �����@�֎i |

| �t���[�� | �F�@ | �[�F�@�b�q |

| �A���j�[�i | �F�@ | �O��@���� |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | �R��@�q�� |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | ���@���t |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �����@�ꐬ |

| �O�������B����t | �F�@ | �с@���I |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �r�c�@�֘Y�@ |

| �g�ҁ@ | �F�@ | ���c�@���K�@ |

���z

���{��㉉�̌���-�����斯�I�y���u�֕P�v��

�@����́uBoo�v�̃^�C�~���O�́A���܂�ɑf���炵�������B���t���I�����A�I�[�P�X�g���̗]�C�����x�����A���肪�n�܂낤�Ƃ��钼�O��Boo�A�o���҂̐S���ނ�������Ƃ����Ӗ��ł́A���ꂮ�炢�f���炵��Boo�͂Ȃ������Ǝv���܂��B����͒N�ɑ���Boo�������̂��낤�H�@�����A���ꂪ�O�������B����t���̂�ꂽ�ѐ��I�ɑ���Boo�ł������Ƃ���A���͂���Boo�������l�Ԃ��y�̂��܂��B

�@�т̓A�}�`���A�ł��B�v���t�B�[��������ƁA�{�Ƃ͂���҂���ŁA���݁u�����斯�I�y�������c�c���v�Ƃ̂��ƁB���K�̉��y��������A�N���70���Ă���������̃v���ɍ������ďo������A����Ȃ�ɉ̂���Ƃ������Ƃ��ǂ�قǑ�ςȂ��Ƃ��B�������Ȃ���A�т̉̂́A�m���ɋ����≐�Ɋւ��Ă̓v���ƌ݂��郌�x���ɂ������Ƃ͌����܂��A�{�Ƃ���t�ł���Ƃ������Ƃ������������鎠���̂���̏��Ō����Ĉ������̂ł͂���܂���ł����B�ނ���A�s���I�y���Ƃ����g�g�݂ōl����̂ł���A�ꕔ�̘e���́A���y�D���ŁA�����l�͂����̖{���̎s�����o�����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����A���͗т̉̏����Ďv�����قǂł��B

�@���͗т�Bravo�������グ�����B

�@�������Ȃ���A����́u�����斯�I�y���v�A�S�̂Ƃ��ėǂ��������Ƃ����A���Ȃ茵�����Ƃ���ł��B��v�Ȗ��͂R����܂����B

�@�܂����͓��{��㉉�̖��ł��B

�@�O����̃I�y����i����{��ɖ|�ď㉉����̂́A���Ă͓�����O�̂��Ƃł����B�u�֕P�v�Ɋւ��Đ\���グ��A�����̌��c�ł͐ؑu�̖A�����ł���Ώ@�ߏ��i�ēc�r���j�̖���Ԃł����B�������A�C�^���A��Ƃ������{��Ƃ͑S����������C�̌n�Ɋ�Â��I�y������{��ŏ㉉���邱�Ƃ͂�����������������A�����̌��c�ł́A1986�N�́u���ʕ�����v�ɂ���Ďn�܂鎚���t����㉉��15�N�ȏ�O����A�u�֕P�v�Ɋւ��Ă͌���㉉�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����A�����̂Ȃ�����ł����Ă��u�֕P�v���炢�|�s�����[�ȍ�i�ł���Ό���ŏ㉉���������悢�A�Ƃ����̂������̌��c�̐���w�̍l�����������̂��Ǝv���܂��B�����t����㉉��������O�ɂȂ��Ă���������p�Y����ɂ��郂�[�c�@���g����̂悤�ɓ��{��㉉�ɂ������c�̂�����܂������A���̓��{��A����㉉�Ɠ����ȏ�Ƀ����b�g������ȁA�Ɗ��������Ƃ͎��͈�x������܂���B

�@����̑�v�����̖|����A���ɂ͗ǂ����̂Ƃ͎v���܂���ł����B�ÎR�b�����c���l�����J�ɓ��{��̉̎��������ɏ悹�悤�Ɠw�͂��Ă���܂������A���y�̐i�s�Ɖ̎�����肭�}�b�`���āA�Ȃ��Ȃ��f�G���ȁA�Ǝv�킹�镔�����Ȃ������Ƃ͐\���܂��A�A�N�Z���g�̈ʒu���قȂ�A���ׂĂ̎q���ɕꉹ���������{��Ń��F���f�B�̍�Ȃ����������̂����Ƃ���ƁA�����ȃe���|�̂����A�������̈Ⴂ�������āA���y���A�[�e�B�L�����[�V�����̊��o�����Ȃ�Ⴂ�܂��B�Ȃ��̉��y�̏��͂����m�炸�A�A���A�̕����͈�a���ƂȂ��Ē������܂��B

�@�܂��A�̂�������{��ʼn̂����Ƃɂ��ْ��������āA����Ȃ�����ƐL�т₩�ɉ̂��邾�낤�ɁA�Ǝv�킳��܂����B�u���t�̉́v�����āA�u�������͔ނ̐l���v�̃A���A�����āA�ÎR�b�ƍ��c���l��������A�����ƒ����������������ɈႢ����܂���B

�@���ē̑�v�����́A�J���O�ɁA���������Ȃ��ŕ�������Ăق����A���̂��߂ɓ��{��㉉�ɂ����A�Ƌ��Ă���܂������A�����́A���{��̔���������ʼn����̂��Ă��邩������܂���ł������A�Ӑ}�Ɛ��ʂɑ傫�ȍ����������悤�Ɏv���܂����B

�@���̑��̓I�[�P�X�g���ł��B���܂�ɒ�x���B�s�b�g�ɓ����Ă���̂��A�}�`���A�I�[�P�X�g���ł����瑽����]�ނׂ��ł͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�����������K���Ė{�ԂɗՂ�ŗ~�����Ǝv���܂����B�o�C�I�����̃g�D�b�e�B�t�҂̌��̐l�Ȃǂ́A�������܂Ƃ��ɉ��t�ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���قǂ̃��x���ł��B�NJy��̃o���_���S�R�悭�Ȃ������ł��B�s���I�[�P�X�g�������t����s���I�y��������܂ł����x�������Ă��܂������A�����܂Œ�x���������̂͂��܂�Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���{��㉉�Ƃ������̕����œ�����Ƃ�����Ă���̂ł�����A�I�[�P�X�g���͂����Ƃ�����Ǝx���ė~�����Ǝv���܂����B

�@��O�̖��ł����A�����ł��B�����͓������������A�j���͑���Ȃ����ł��B���́A�j���̓G�L�X�g���ŕ�[���܂�������A�������ア�Ƃ��������͂��܂���ł������A�����ڂ��ςł��B��ꖋ�̃��B�I���b�^�̖��̃V�[���ŁA�h���X�𒅂���������ڗ��͔̂@���Ȃ��̂��B�ǂ����Ă��j�������҂��W�߂��Ȃ��̂ł���A�X�����ȏ��������c���Ƀ^�L�V�[�h�𒅂�����@�����Ă������Ǝv���܂��B

�@�܂��A�����̃��x���������č������̂ł͂Ȃ��A�o�������Ă��Ȃ����̂ł�����A���t�������ɂ���āA�����̂��Ă���̂��{���ɕ�����܂���ł����B

�@�ʂ̉̎�͑����ė��h�B

�@�ÎR�b�̐��̓��B�I���b�^�ɐ����������낤�Ǝv���ďo�������̂ł����A�����͊��҂�����ʂ��́B�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�ł́A�y���ʂ�̂��āA�Ō��3�_�σz���͏o���Ȃ������̂��c�O�ł����A����͒ÎR�ɂ͏o���Ȃ��A�Ƃ������́A���{��̉̂����ɏW���������߁A�o���Ȃ������A�Ƃ����̂��{���ł͂Ȃ��ł��傤���B��ɂ������܂������A����ʼn̂�ꂽ�����ÎR�̗ǂ��������Əo���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@���c���l�̃A���t���[�h�����\�B���{��ʼn̂�ꂽ���ƂōŗǁA�Ƃ��������ɂ͂Ȃ�܂���ł������A���̍��c�ɂƂ��āA�A���t���[�h�͂悭�������Ă���̂悤�Ɏv���܂����B

�@�����֎i�̃W�F���������悢�B�����Ƃǂ����肵������������ƁA��O���́u�֕P�v�̍ő�̕������ǂ���ł���A���B�I���b�^�Ƃ̓�d���������ƐȂ��Ȃ����Ƃ͎v���܂��B�Ȃ��A���̓�d�������̓��{���ɂ�����W�F�������̑䎌�͒����܂���B�W�F�������̓{��m�ɂ��邽�߂ɂ��̂悤�Ȗ�ɂ����̂ł��傤���A�W�F�������͖{���I�ɓc�ɂ̐a�m�ł�����A�����ƕi�悭�A�X�ƃ��B�I���b�^�ɑi����悤�ɂ��������ǂ������悤�Ɏv���܂����B

�@���̂ق��A�[�F�b�q�̃t���[���ɑ��݊�������A�R��q��̃K�X�g�����ǂ������ł��B

�@�ȏ�A�S�̂Ƃ��Ă͌���������ł������A�\���X�g�̓w�͂ʼn��Ƃ��Ȃ����A�Ƃ����̂��{���̏��ł��傤�B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N7��28��

���ꗿ�FB��2F3��34�ԁ@6000�~

��ÁF�����I�y���v���f���[�X

�����I�y���v���f���[�X��92���������@

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���{����

���X�s�[�M��ȁu���E�t�B�A���}��iLa Fiamma)

����F�n���X�E���B�G���X=�C�F���Z��

��{�F�N���E�f�B�I�E�O���X�^�b��

���F�V�������ꒆ����

�X�^�b�t

�w�@��

�F

��@�G

�@

�@

�nj��y

�F�@

�����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c�@

���@���@

�F�@

�����I�y���E�v���f���[�X�����c

�����w���@

�F�@

�ɍ����@�M��/�����@�����Y���q��

���@�o

�F

���@���s

���@�p�@

�F

�y���@�Ώ�

�߁@�ց@

�F�@

�����@���q

�Ɓ@���@

�F�@

�����@��T�@

�w�A���C�N�@

�F�@

����@���q

����ē@

�F�@

����@���I

�v���f���[�T�[�@

�F�@

�э�@��

�o�@��

| �V�����@�[�i | �F�@ | ���c�@��q |

| �h�l�b�� | �F�@ | �����@�p�s |

| ���o�W���I | �F�@ | �L���@�Y�� |

| �G�E�h�b�V�A | �F�@ | ���@��� |

| �A�j�F�[�[ | �F�@ | ���X�@���q |

| ���j�J | �F�@ | �����@���Îq |

| �A�K�^ | �F�@ | ���c�@���� |

| ���`�b�� | �F�@ | ���@���q |

| �T�r�[�i | �F�@ | ���L�@�M���q |

| �i�� | �F�@ | �X�c�@�w�@ |

| �P���t�@ | �F�@ | ���_�@�r�h�@ |

���z

�J�������ĉv���Ȃ�-�����I�y���E�v���f���[�X�u���E�t�B�A���}�v��

�@�����I�y���E�v���f���[�X�́A�C�O�ł͏㉉����Ă���ɂ�������炸�A���{�ł͏㉉�̋@��Ɍb�܂�Ȃ���i��ϋɓI�Ɏ��グ�ē��{�ɏЉ��Ƃ��������������Ƃ���Ă��܂����B����ނ炪���グ��̂́A���X�s�[�M�́u���E�t�B�A���}�v�ł��B

�@�u���E�t�B�A���}�v�́A���X�s�[�M�̃I�y����i�̒��ł͍ł��d�v�Ȃ��̂炵���̂ł����A���X�s�[�M�̃I�y�����g���A���E�I�Ɍ��Ă����Ȃ�}�C�i�[�B�u�C�O�ł͏㉉����Ă���ɂ�������炸�v�Ƃ����قǂ͏㉉����Ă��Ȃ��悤�ł��B�������A����͖������Ȃ��Ǝv���܂��B�C�^���A�I�y���Ɍ������Ȃ��A���̃J���^�[�r���������̂ł��B�����܂Ō�����ƌꕾ������܂����A�J���^�[�r�����S�����͓I�ɋ����Ȃ��B����ɑ��āA����20���I�ɓ����Ă����Ȃ��ꂽ�I�y�����������āA���㉹�y�I�Ȏ�@���ӂ�Ɏ�������Ă��āA���y�I�ɂ͂��Ȃ����Ǝv���܂��B�v����ɁA���t�҂�o���҂ɂ͂��Ȃ��J��������ɂ�������炸�A���y�I�i�����ƌ����u�����v�I�j�Ȗ��͂ɖR�����B���ꂾ����ςȂ̂ɁA���q����ɎȂ��̂ł͉̎肽�������Â炢�ł��傤�B

�@��X�ɂƂ��ă��X�s�[�M�Ƃ́A�u���[�}�O����v��u�����[�g�ɂ��Ñ㕑�ȂƃA���A�v�̍�ȉƂŁA�nj��y�@�ɐ������������A�Ƃ�����ۂ������B�u���[�}�O����v�Ȃǂ́A���̈�ۂŁA��������ƊG��\�����Ă���A���y����y�ɓK���̍�������ȉƂ̂悤�Ɏv���܂��B���́u���E�t�B�A���}�v���nj��y�@�����G�ŁA���̕��̂��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����������܂����B

�@���āA�̐S�̉��t�ł����A�y���������������Ă��Ȃ��̂��낤�ȁA�Ǝv�킹�Ă��܂����t�B�Ⴆ�����B���̍�i�͑�1���Ƒ�3���ō������d�v�Ȗ����������̂ł����A�ǂ����t�H���e�V���ʼn̂����Ƃ��w������Ă���炵���B�����c�̃����o�[�̓t�H���e�ŗ͋����̂��̂ł����A���������Ő���t�̊����ŁA���݂��ɐ����n�������Ă��Ȃ��̂ł��B�F�����̎v���܂ܗ͂����ς��̂��Ă����ۂł��B�����Ă���ƃo���o���̈�ۂŁA���������A���݂��̃o�����X������������ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂����B

�@���o�̗����ʒu�������܂��Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B���̕���́A�V�����@�[�i�Ƃ��̕�e�������ł���Ƃ����\���x�[�X�ɂ���̂ł����A���t�������X�̍��ӂƂ��āA�{���͖����������Ƃ����O��ʼn��o���Ă����̂ł��傤���H����Ƃ��{���͂����ł͂Ȃ��Ƃ������o�������̂ł��傤���B���͌�҂̂悤�Ɋ����Ă����̂ł����A���ۂ͂ǂ��������̂��B�����̓V�����@�[�m�̑��݊��������A�悭�����炭�Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@�^�C�g�����̕��c��q�̑��݊����A�V�����@�[�m�̑��݊���K�v�ȏ�ɋ��߂Ă��āA���ꂪ�A�I�y���̃o�����X������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂����B

�@���c�͐����n�͂̂���̎�ŁA�ꕔ�̍����������A�h���}�e�B�b�N�ŗ͋������t�������Ă���܂����B�����A���ꂪ�A�ŏ�����Ō�܂Ńf���i�[�~�N�̕��̋������t�ɏI�n���Ă������������܂��B�����3���̊Ԃł��ꂼ��ɕω�������A��1���́A���Ƃ���ɂ����߂��邨�ł���ł���A��͎��������@���g���邱�ƂɋC�t��������ʂł���A��O���͈��ɖ|�M����āA�Ō�͎��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��q���C���ł��B���ꂼ�������\��ʼn̂��������A�V�����@�[�i�̕s�K����薾�m�Ɏ������Ǝv���̂ł����A�I�n�O�ꂵ�ăh���}�e�B�b�N�B�ޏ��̔n�͂ŁA���̕��𐁂��������ہB��O���̃G�E�h�b�V�A�Ƃ̑Ό��̃V�[���ł́A�����ւ�G�E�h�b�V�A�ƕ������V�����@�[�i�Ƃ����W�ɂȂ��Ă���̂ł����A���c�Ɛ����̉̂��Ă���ƁA���������̕��c�̕����A�����ւ��Ă���悤�ɒ������Ă��܂��܂��B���������A�o�����X���l�����ׂ��ł͂Ȃ������̂��ȁA�Ƃ����C�����܂����B

�@���c�̔n�͂ɂ��Ă�ꂽ�̂��A�h�l�b�����̏����p�s������B�{���͍ŏ����琺�̒��q������ŁA���낢��ȂƂ���Ŋ낤�����_�Ԍ�����̏��������̂ł����A��O���ł́A���S�ɔn�͂��ꂽ�����ł����B

�@����悩�����͖̂L���Y��̑��B�{���ɂ���ł悢�̂��ȁA�Ǝv���������������̂ł����A�����b�N�ȃo���g���ŁA�V�����@�[�i�̔n�͂��~�߂邾���̉��̐[��������A�̃V�����@�[�i�Ƃ̓�d���͂ƂĂ��f�G�ł����B

�@�����̃G�E�h�b�V�A�́A�ꖋ�̕����悭�A��O���͐��͕��c�ɕ����Ă����悤�Ɏv���܂��B���̑��������Îq�̃��j�J�A�i���̐X�c�w���ǂ������Ǝv���܂��B

�@��G�̎w�����铌���I�y���E�t�B���̉��t�͂Ȃ��Ȃ����h�B���̒������I�y�����ϋq�ɒm�炵�߂邽�߂ɂ͏\���ȉ��t�������Ǝv���܂����B

�u���E�t�B�}���}�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N8��1��

���ꗿ�FD��4F4��7�ԁ@5000�~

��ÁF���v���c�@�l���������

�����n��60���N�L�O����/���������I�y������@

�S4���A���{�ꎚ���t����i�t�����X��j�㉉

�I�b�t�F���o�b�N��ȁu�z�t�}�������iLes Contes d'Hoffmann)

��{�F�W���[���E�o���r�G�^�~�V�F���E�J��

���t�ŁF�V���[�_���X��

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

�w�@��

�F

�~�V�F���E�v���b�\��

�@

�@

�nj��y

�F�@

�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@

���@���@

�F�@

�������c

�����w���@

�F�@

�哇�@�`��

���@�o

�F

�����@�~

���@�u�@

�F

���c�@�����

�߁@�ց@

�F�@

�A���b�T���h���E�`�����}���[�M

�Ɓ@���@

�F�@

�}���@�r�K�@

�U�@�t�@

�F�@

�_�ˁ@�엘

���o��@

�F�@

�v�P�@�G�T

����ē@

�F�@

�����@�����O

�����ē@

�F�@

�O�с@�P�v

�o�@��

| �z�t�}�� | �F�@ | ����@�B�� |

| �~���[�Y�^�j�R���E�X | �F�@ | ���с@�R�� |

| �����h���t/�R�b�y���E�X�^�_�y���g�D�b�g/�~���N�����m | �F�@ | ����@�O |

| �I�����s�A | �F�@ | �����@�D�q |

| �W�����G�b�^ | �F�@ | �e�n�@���� |

| �A���g�j�A | �F�@ | �����@�G�� |

| �X�p�����c�@�[�j | �F�@ | �H�R�@�W�� |

| �N���X�y�� | �F�@ | ��ˁ@���� |

| �A���g�j�A�̕�̐� | �F�@ | ���с@�ыG�q |

| �V�����[�~���^�w���}�� | �F�@ | �����@�]�@ |

| �A���h���^�t�����c�@ | �F�@ | �c���@�����@ |

| ���[�e�� | �F�@ | �q�{�@�W�� |

| �i�^�i�G�� | �F�@ | �R�{�@�k�� |

| �R�V���j�[���^�s�e�B�L�i�b�`�� | �F�@ | �V�Á@�k���@ |

| �X�e���@ | �F�@ | �����@���܂��@ |

���z

�u�₩���v�Ƃ�������-���������I�y������u�z�t�}������v��

�@�u�z�t�}������v�ɂ́A�ł̖�肪����A�Ƃ����̂́A�ꐡ���ׂ�����ɕ����邱�Ƃł����A���́A����܂ł͂��܂�C�ɂ������Ƃ�����܂���B�܂����R�ł��B���́u�z�t�}������v�̎������̂������5��ڂȂ̂ł����A���4��́A�S�āu�G�[�U�[�Łv����{�ɂ����㉉�ł����B�u�V���[�_���X�Łv�́A�G�[�U�[�ł��o�ꂷ��O�Ɉ�ʓI�ɏ㉉����Ă����łŁA�Â��^���Ȃǂ́A���̔łɂ����̂��c���Ă���悤�ł��B�������Ȃ���A�I�b�t�F���o�b�N�̈Ӑ}�𒉎��ɔ��f�����ƌ�����G�[�U�[�œo��ƂƂ��ɖY�ꋎ��ꂽ�ł������A�Ƃ������Ƃł��B�������A�w���҂̃v���\���́A���̔ł̂ł̏㉉�ɍS�����炵���B�I�b�t�F���o�b�N�̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ邯��ǂ��A��l�����̒q�b�̑��a�Ƃ�������A�V���[�_���X�ł̖��͂�`����͎̂����̎g�����Ǝv�����̂ł��傤�ˁB

�@���ē�̔ł̑傫�ȈႢ�ł���A�W�����G�b�^�̖��ƃA���g�j�A�̖��Ƃ����ւ��邱�Ƃɂ��A�I�y���̌����Ă�����̂��ς���Ă���킯�ŁA�����̓I�b�t�F���o�b�N�̈Ӑ}�Ƃ͈�������̂ł���ɂ���A�����Ĉ������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B�u���w�Ɏ������Ă���A���K�̏��Ɏ�������v�A�u���K�̏��Ɏ������Ă���A���w�Ɏ�������v�̈Ⴂ�ł��ˁB���̃I�y���͍Ō�Ɂu�̕P�E�X�e���ɐU����v�A�Ƃ����̂����Ă���̂ŁA�I�b�t�F���o�b�N�̍l��������̕������R���Ǝv���܂����A�u���w�Ɏ������Ă���A���K�̏��Ɏ�������v�����A�z�t�}���̏�����ۗ��悤�Ɏv���܂����B

�@�܂��A�W�����G�b�^�̖��̃t�B�i�[���ʼn̂��鍇���t���̘Z�d���Ȃǂ́A���҃u���b�N�̂��̂Ƃ������ƂŁA�G�[�U�[�łł͍폜���ꂽ���̂ł����A����͂��̕����̉��t���悭�A�y���߂܂����B

�@���āA���t�S�̂Ƃ��Ă̏o���ł����A�͂�����\���グ��Β��r���[�Ŋ����x�̒Ⴂ���t�������Ǝv���܂��B�����̖{�����̊����x�̍����́A�����\���������Ă����̂ŁA����̊����x�̒Ⴓ�͎c�O�Ɏv���܂����B

�@����̔���B�Ƃ��炵�č���B����́A�ŋߐ����[�����Ă��āi�Ⴆ�A����̐V��������u�i�u�b�R�v�ɂ�����C�Y�}�G�[���̉̏��A���N2���̓����u��������v�ɂ�����A���t���[�h�̉̏��j�A���҂��Ă����̂ł����A���ҊO��Ƃ����̂��{���̂Ƃ���B�z�t�}�����͂��̃I�y���̒��ł͉̂��Ƃ��낪�ł������A�قƂ�Ǐo�����ς�Ȃ킯�ł������ςȂ̂͂킩��܂����ǁA���y�𖢂����ׂĎ����̂��̂ɂ���Ă��Ȃ������ł����B�ܘ_�A�A���g�j�A�Ƃ̓�d�������߂Ƃ��āA����̎��͂Ɩ��͂������邱�Ƃ̂ł�������������킯�ł����A�]�T���������Ȃ��̏��̕������Ƃ���ǂ��댩���܂����B

�@���їR���̃j�R���E�X������p�b�Ƃ��Ȃ������ł��B�W�����G�b�^�Ɖ̂��u�z�t�}���̏M�́v�́A�ޔp���̖R�����̂ŁA���͗ǂ��Ƃ͎v���܂���ł������A����ȊO�́A���X����قǖڗ���ł͂Ȃ��̂Ŏd�����Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���݊����ȃj�N���E�X�ł����B

�@�̕P�O�l�����ꂼ���肪����܂����B

�@�����D�q�̃I�����s�A�B���J�ł����B�������L�тĂ��邵�A�ׂ����Ƃ������������̂��Ă���A�悭���K���āA�o�����X���܂Ƃ܂������\�ȉ̏��������Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�����ŏI����Ă���B�ϋq��N����������v���X�A���t�@���������Ȃ��B���̃v���X�A���t�@�����邩�������őS�R�Ⴄ�̂ł��傤�ˁB���Ȃ��Ƃ�����́A�̕P�ɗ~�����₩�������܂芴�������Ȃ��̏��������悤�Ɏv���܂��B

�@�e�n���ނ̃W�����G�b�^���p�b�Ƃ��Ȃ��B�d�������₩���ɂ���������Ă��銴���ŁA���݊��̔����W�����G�b�^�ł����B

�@�����G���̃A���g�j�A�B�O�l�̉̕P�̒��ň�Ԗ��͓I�ł����B���ɉ�������A�L�т��ǂ��B�u�����͔�ї������v�Ŏn�܂郍�}���X���f�G�ł������A�ǂ������̂ł����A�ꐡ�Ƃ�������A�̂��{���{���ɕ��ꂽ�̂͑Ղ��܂���B�g���u���������Ă������O���C���o����̂͑厖�Ȃ��Ƃł��B

�@����O�̈����l���B�㔼�͈����炵���ӂĂԂĂ�������������o���ėǂ������Ǝv���̂ł����A�O���͐�����C���Ă��銴�������܂����B�ቹ�̋����ɐ[�݂�������ꂸ�A�����̒�m��ʋ��|���������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

�@�����l���͓�l�ŕ��S���ĉ̂�ꂽ�킯�ł����A�������݊��ň�ۂɎc��Ƃ��������ł͂���܂���ł����B���̒��ŁA�c���������̂����t�����c�̃N�v���̓��[���A�������Ղ�Ŋy�����������Ƃ��o���܂����B

�@���̂ق��̘e���ň�ۂɎc�����͉̂H�R�����̃X�p�����c�@�[�j�ł��傤���B

�@�����~�̉��o�́A2010�N�Ɂu�������g���G���i�[���v���f���[�X�I�y���v�Ƃ��Ĉ��m�|�p����Ő��삳��A���̌�X�����@�L�A�̃}���|�[������ŏ㉉���ꂽ���̂���{�I�Ɏg���Ă��邻���ŁA�����`�̉�蕑����g�p�����Z���X�̗ǂ����́B�V��������̔\�͂����܂��g���Ċy���ނ��Ƃ��o���܂����B

�@�������c�̔��͂͂��ɂ��܂��đf���炵���B�����A�w���̂̕����́A�����ƉH�ڂ��O�������͋C���o���Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�~�V�F���E�v���b�\���w���̓����t�B���̉��t�́A�������t�ł͂Ȃ������Ǝv���܂������A���قǖ��͓I�ł��Ȃ������Ǝv���܂��B

�@�ȏ�A�S�̂Ƃ��Ċ����x���R�����A���̂������A��̂܂Ƃ܂����W�����������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��㉉�ł����B���������͐������͓I�ȂƂ��낪��R����̂ł����A�S�̂Ƃ��Ă��܂����ݍ������㉉�̎��Ɍ�����A�I�y���I�₩���Ɍ�����㉉�������Ǝv���܂����B

�u�z�t�}������vTOP�ɖ߂�![]()

���F�Óc�z�[��

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | �����@�G |  |

| �s�A�m | �F | ����@���u | |

| ���@�� | �F | �잊�N�̓I�y�������������o�[�{�^���o�������o�[ | |

| �����쐬 | �F | �잊�@�N�� |

�o�@��

| �A���C�[�f | �F�@ | �����@����q |

| �A���g�D�[�� | �F�@ | ���q�@�����Y |

| ���@���f�u���S | �F�@�@ | ��{�@�L�i |

| �C�]���b�^ | �F�@�@ | �����@�v�� |

| �����g���[�m���� | �F�@�@ | ���с@�G�j |

| �I�Y�u���S�@ | �F�@ | ����@���@ |

| �m�@�� | �F�@�@ | ���с@�G�j |

���@�z

�u�̍����Ɛ��ʂ�-�s�A�m���t���t��`���ɂ��I�y���S�ȃV���[�YVol.13�@�x�b���[�j�S�I�y�����t�V���[�Y��3��u�ٍ��̏��v��

�@�x�b���[�j�͑f�G���ȁA�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B���̓x���J���g�E�I�y������D���ŁA���̒��ł����b�V�[�j�A�h�j�[�b�e�B�A�x�b���[�j�ɖ��͂������钮����ł��B���̎��ɂ��Ă��u�ٍ��̏��v�Ƃ�����i����m�����̂́A���N�O�ŁA�잊�N�̓I�y��������A�x�b���[�j�̑S�I�y�������t��`���ŏ㉉����Ɣ��\���Ă���ł��B�����̍�i�B�l�b�g������Ƙ^���͂���悤�ł����A���E�I�Ɍ��Ă��Ȃ��Ȃ��̒��i�̂悤�ł��B

�@����������������i���ꎄ�m�̃����o�[�ŏ㉉���悤�Ƃ���̂ł�����A�잊�N�̓I�y��������̎u�̍����ɂ͒E�X���܂��B���̉��t�����͏�ɖ����ł���Ƃ����킯�ɂ����Ȃ��ł����A�{�N�̉��t�́A�o���҂̈ӎ������a���Ă��銴���������āA���ʂƂ��Ă����h�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@��i���̂́A�ꐡ�������������̂ł����A�^����ꂽ���y�͊�{�I�ɝR��I�Ȃ��̂ŁA�@���ɂ��x�b���[�j�Ƃ��������B�������A��ꖋ�̉��y�́A�q���C���̓o��̃A���A���Ȃ��ł����A�t�B�i�[���̎�O�܂ł��܂�傫�Ȑ���オ�肪�Ȃ��̂ŁA�ǂ����y�ł͂���̂�����ǂ��₩���Ɍ����邫�炢������܂��B�x���J���g�I�y���Ƃ��Ă̖��͂��l�܂��Ă���̂͑�B�Ō�̎�l���A���C�[�f�ɂ��A���A�E�t�B�i�[���Ɍ����Ăǂ�ǂ�オ���Ă��������ł��B

�@���̈�ʁu�a���v��i��グ���ő�̗����҂́A��͂��l���̃A���C�[�f���̂�ꂽ��������q�ł��傤�B���̋��x�Őc�̂��鐺�͖��͓I�ł��B�����p�͉₩�ʼn��ܗl�̕i���������܂����B��1���A��2���̃t�B�i�[���ɗ^����ꂽ�A���A�́A��1���ɂ��Ă͋Z�I�I�Ȕ������ɂ���āA��2���͍Ō�̃J�o���b�^�̋��C�I�\���ƁA���̍����̐L�тŁA������������܂����B�d���ɂ����Ă��A���y�I�Ȋj�ɂȂ��āA���͂����[�h���Ă��銴��������A�f���炵���Ǝv���܂����B

�@�A���g�D�[�����̗��q�����Y���ǂ������ł��B�A���g�D�[�����́A��������������悤�ȋZ�I�I�ȃe�m�[�����ł͂Ȃ��A�����܂ł�����ŝR��I�ȖɏI�n���܂��B���i�ɋ���ă��@���f�u���S���h������A�������ꂩ���яo������ƍs���͌��������̂�����̂ł����A���y�I�ɂ͂��܂范�����Ȃ�Ȃ������ł��B���̝R��I�ȃ��K�[�g���A��ϔ����������A�x�b���[�j�̓��������ɉ̂��グ�Ă��܂����B�ɂ��ނ炭�́A�S�̓I�ɍ�����肪�Ƃ���B��������������Ƃ���A�����Ɩ��͓I�������ɈႢ����܂���B

�@���@���f�u���S�̍�{�L�i�������Ȃ��B����I�ɂ͘e���ŗ}�����Ȃ̂ł����A�^�����Ă��鉹�y�͂��Ȃ�h���}�e�B�b�N�ł��B���̃h���}�e�B�b�N�ȕ\�����������Əo�����Ƃ��Ă��܂����B���g�͌������̂ɉ��y�I�ɂ͝R��I�ȃA���g�D�[���ƁA���g�͗}���I�Ȃ̂ɁA���y�̓h���}�e�B�b�N�ȓ�l���Ԃ���ƁA�������܂��ʔ�������オ��܂��B��̓�l�̏d���́A���̖ʔ�������Ɋ���������̂ŁA���q�A��{�Ƃ��Ɋ撣�����Ǝv���܂��B

�@�C�]���b�^���̂�ꂽ�����v���B�ŏ��̓�d���͂��Ȃ�ł������ŁA�A�����܂��Ă��銴�������܂������A�㔼�͗ǂ��Ȃ�܂����B��̃A���A�͗��h�ł����B���̕��A�ቹ���������������ŁA�������f�G�������Ǝv���܂��B

�@���̑��e��w�A�������悭�ŁA���Z���Ȃ��A���t���s�A�m�Ƃ����I�y���𗝉�����ɂ͌��\����̒��ł��A�u�ٍ��̏��v�Ƃ����I�y���̖��͂����Ɉ����o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�ٍ��̏��vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()

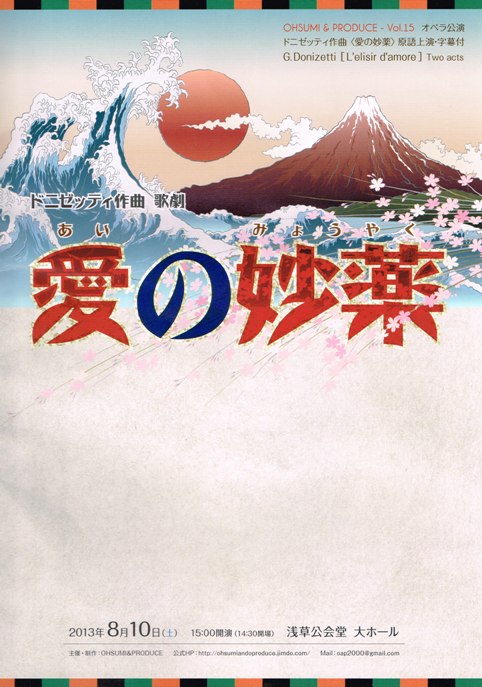

��ÁFOHSUMI&PRODUCE

OHSUMI&PRODUCE-Vol.15

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

�h�j�[�b�e�B��ȁu���̖���iL'Elisir d'amore)

��{�F�t�F���[�`�F�E���}�[�j

��@��@�����z�[��

�X�^�b�t

| �w�@���@ | �F�@ | �����@�G�[�@ |  �@ �@ |

| �nj��y�@ | �F�@ | OHSUMI&PRODUCE�I�[�P�X�g���@ | |

| �V���Z�T�C�U�[�@ | �F�@�@ | �_�ہ@���q�@ | |

| ���@���@ | �F�@ | OHSUMI&PRODUCE�I�y�������c�@ | |

| �����w��/�w���@ | �F�@ | ���R�@�T��^�a�c�@�Ђł��^���R�@�M��^�V�{�@�b���@ | |

| ���@�o�@ | �F�@ | ���@���@ | |

| ���@�p�@ | �F�@ | ���@���@ | |

| �߁@���@ | �F�@ | ���@���@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | ���c�@�r�Y�@ | |

| �w�A���C�N�@ | �F | ���Ƃ��@�������@ | |

| ����ē@ | �F�@ | �����@���M�@ | |

| �v���f���[�T�[�@ | �F�@ | ����@�q���q�@ |

�o�@��

| �A�f�B�[�i�@ | �F�@ | ����@�q���q�@ |

| �l�����[�m�@ | �F�@ | ���R�@�M�� |

| �h�D���J�}�[���@ | �F�@�@ | ���с@���T�@ |

| �x���R�[���@ | �F�@ | ��R�@���@ |

| �W�����l�b�^�@ | �F�@ | �V�{�@�b���@ |

| �A�f�B�[�i�̕��@ | �F�@ | �a�c�@�Ђł��@ |

| �A�f�B�[�i�̕��@ | �F�@ | �c���@�����@ |

| �q������̃A�f�B�[�i�@ | �F |

�ԓc�@���a�@ |

���@�z

�吳���}���̖��́H-OHSUMI&PRODUCE-Vol.15�u���̖���v��

�@���\�v���m�E�����R�E�X�s���g�Ƃ��Ă͐���̈�ނƌ����Ă悢����q���q�́A�I�y���E�v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̍˔\������A�I�y���̎��吧��Ɏ��g��ł��܂��B���̍ŏ��́A�����������w�@��������2004�N�̃V���[�x���g��ȁu��N�ԏ����Ζ��v�u�T�}�����J�̗F�l�����v�̓�{���Č������Ǝv���܂����A���ꂩ��\�N�A�n���Ɋ����𑱂��Ă����A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B���̊Ԃɂ�15��ڂ̌����A����͂ƂĂ����j�[�N�ȁu���̖���v�ł����B

�@�u���̖���v�̓��{�����́A1918�i�吳7�N�j12��2���A���{�قł��B������u�I�y���v����Ɏ��グ��ꂽ�̂ł��ˁB�������A���̎��̏㉉���ǂ�ȗl�q���������͕�����܂���B�����̐I�y���̏㉉�`�����猩�āA���Ȃ�̃J�b�g������A�ߑ��A����Ƃ��n�ゾ�������̂Ƒz������܂��B���̏����ȍ~�A�Łu���̖���v�����グ��ꂽ�L�^�́A�����m����肠��܂���B����̐���ł́u�����v�A�ɂ�����95�N�Ԃ�́u�����v�ɂȂ�܂����B

�@���́A�u�ŏ㉉�v�Ƃ������Ƃ��A��������o��S�����������������Ɉӎ������̂ł��傤�B���o���g���吳���̓��{��Ƃ���A�ǂݑւ�����B�����ɖʔ������̂ł����B ���͉̕���ł悭�����鍕�A�G���A�`�̎O�F�ɂ��莮����p���A�o�ޏ�ɂ͉ԓ����g���܂��B���\�D�L�����o�ł������A���ꂪ�ǂ��Ǝv���܂����B�u���̖���v�͊��Ɠǂݑւ����₷����i�炵���A2009�N�����̌��c�̃V���b�s���O�Z���^�[�ł̗��ɓǂݑւ����}���R�E�K���f�B�[�j�̉��o��A���b�������������V��������̃`�F�[�U���E���G���B�̕���Ȃǂ��L���ɐV�����ł����A����̌����̉��o���S�Ɏc����̂ɂȂ肻���ł��B

�@�A�f�B�[�i�̓v���O�����Ɉ˂�u�ؑ��̗ߏ�v�������ł��B��1���͌юp�̑吳�����w���X�^�C���œo��B�l�����[�m�͐l�͎Ԉ����ł��B�x���R�[�����R�l�A�h�D���J�}�[������������Ƃ����ݒ�͕ς��܂��A�����̃����o�[��������������A���w����������A���K��������A�|�҂������肵�āA���o�I�ʔ����������ł��B��̖`���̌������̏�ʂ́A�������̑O�ɍ����čs�����{���B�A�f�B�[�i�͔����C�œo�ꂵ�܂��i�Ŋ|��p�B���͂Ȃ��������ǁj�B

�@���̑吳���_���I���o�́A�F�X�ȂƂ���ŋÂ��Ă��܂����B�l�����[�m�̓A�f�B�[�i�̉Ƃ̎ԕv�Ȃ̂ł��傤���B�q������̃A�f�B�[�i���悹�āA���������Ƃ����ݒ�B�A�f�B�[�i�͉ؑ��̂���l�Ƃ����ݒ�ł�����A���R���e���o�Ă���B���̗��e���a�c�Ђł��Ɠc�菮���B���̓�l�͖{���̑�{�ɂ͂Ȃ����ł�����S���̖ٖ��ł����A�@���ɂ����]�k�Ȗ���S�z����e�ɂȂ��Ă��āi�������艉�Z�͂���Ă��܂����j�A����̕��͋C�Â���ɍv������Ă��܂����B

�@�ׂ���������y�����B�u�������v�̕����ł́A�A�f�B�[�i�͌����̒|���������ēo�ꂵ�A����̏�����ł��������Ȃ���A�����ς�����l�����[�m���b������܂����A�������������Ȃ�����A�u�[���܂ő҂��āv�Ƃ����A�f�B�[�i�ɁA�x���R�[���̓A�f�B�[�i�̎���i�߂܂����A���̎��̃A�f�B�[�i�̕S�ʑ����ƂĂ������B���Ƃ́A�h�D���J�}�[���͈̂��̂܂ܗב��ɑ���o�����̂ł͂Ȃ��āA�C���`�L�ł��邱�Ƃl�����Ɍ�������A���ɔ�����āA�ԃt���p�œ����o���Ƃ��A�ׂ�����荞���o�ŁA�����Ȃ��̂������Ǝv���܂��B

�@�������A�̐S�̉��y�́A������肪����܂����B�܂��̓I�[�P�X�g�����ǂ��Ȃ��B���Ƀo�����X�B����ɃI�[�P�X�g���s�b�g�ȂǂƂ��������Ȃ��̂͂Ȃ��A�q�Ȃ̑O���̈֎q���O���Ă̋}�����炦�̃s�b�g�������킯�ł����A���̂������A�NJy�킪�������������A������Ȃ������Ńo�����X�������B�������A�w���҂́A���̃o�����X�����܂�C�ɂ����Ă��Ȃ������悤�ł��B�X�ɉ��t�Z�p������B�h�j�[�b�e�B�̔��t�ł�����債�ē���Ƃ��v���Ȃ��̂ł����A���\�ڗ��~�X������܂����B���ɁA�̂Ɣ��t�Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ��������A�\���ɃI�P���킹�������̂��낤���A���b�����Ɏv���Ă��܂��قǂ̐����ł����B

�@�����������܂���B���Z�͊F�����������Ă��Ėʔ��������̂ł����A���Z���K�ɗ͂����肷���ĉ��y���K���s�\���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǂł��B���Ƀ\�v���m����͂ł����B�`���̍��������S���܂���ł������A��8�ȁA�l�����[�m�̏f�����S���Ȃ��āA��Y���p�����l�����[�m�����������ɂȂ����Ƃ��킳���鍇���u����Ȃ��Ƃ��āA����H�v�����������܂���ł����B�̂����ŁA�������̂킭�킭��������オ�肪�\�����������܂���ł����B

�@�\���X�g�͗��ɁA�I�[�P�X�g���A�������͐����܂��Ƃ͂����A����ł��s�����c��܂����B

�@�܂��A�l�����[�m���s���B���R�M��͎��͂̂Ȃ��e�m�[���ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A����͂��������܂���ł����B�ׂ����Ƃ���̏��������\�r���ۂ��ł����A����������ŗǂ����������H�Ǝv������������܂����B�u�l�m��ʗ܁v�́A�ܘ_�̂��Ă���̂ł����A�����Ɖ����~�����ł����A�Â��������Ă悢�Ǝv���܂����B

�@���я��T�̃h�D���J�}�[���͌y�ʂ̃h�D���J�}�[���B���̕������Ă��鐺���n�C�o���g���Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����A���̂������A�̂��y���Ȃ��Ă��܂��āA�{�����̖��Ɋ��҂����d���ȉR���ۂ����o�Ȃ��̂ł��ˁB�o��̃A���A�u�F�l�A�������Ȃ����v���Ă��Ă��A�������h�D���J�}�[����M����ɈႢ�Ȃ��A�Ǝv�킹������͂�����������܂���ł����B

�@��R���̃x���R�[���͗��h�ł����B�������A���h�߂��ċl�܂�Ȃ��B�܂����{�R�l�ł�����ˁA������炯�Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���A�X�y�C���̌R�����A�u���͂ǂ��ɂł�����A�s���Ƃ���s���Ƃ���Ń��e���e�����v�Ƃ������\�V�C�����������Ȃ��̂́A������ł��傤���H

�@�ŁA�A�f�B�[�i���̑���q���q�B�ޏ��͐��������Ǝv���܂����B�{������̐��́A�\�v���m�E�����R�E�X�s���g�ŁA�A�f�B�[�i�Ɉ�Ԏ��������\�v���m�E�����R�E���W�F�[���ł͂Ȃ��B���̂��߂��A�\�v���m�E�����R�E���W�F�[���̉̂��A�f�B�[�i�Ɣ�ׂ�Ɨ����������̂ɂȂ�܂����B����Ă��ɐ\���グ��A��ꖋ�͏d�����A�f�B�[�i�ŁA�юp�̏��w���X�^�C���ŏd�����̂��̂���ƁA�N���̃R�X�v���݂����ŁA���ɂ͈�a��������܂����B

�@�������A�ޏ��̐��ɂ͐����͂�����܂��B�G���W�����������Ă��ď������ǂ��Ȃ�ƁA�ޏ��̖��͂��q�[�g�A�b�v���܂��B�����C�ɂȂ��Ă���́A������̉̂́A�������ς�����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�ǂ�ǂ�����͂������āA�̃t�B�i�[���ł́A����̃A�f�B�[�i���Ȃ��Ȃ��ǂ��Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B�����̂����������ς��A�ޏ��̓��Ȃ�e���V�������ς�����̂��낤�Ǝv���܂��B�ޏ��̃X�g���C�N�]�[���Ƃ͎v���Ȃ��A�A�f�B�[�i�Ƃ��������������̃X�g���C�N�]�[���ɌĂэ��悤�Ɏv���܂����B

�@���ǂ̂Ƃ���A���{���̉��o�Ƒ���̊撣��ŁA�I����Ă݂�Έ����Ȃ��ȁA�Ǝv�킹��u���̖���v�ɂȂ��Ă��܂����B

�u���̖���vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N8��20��

���ꗿ�F�w��ȁ@5000�~�@M��4��

��ÁFlabo opera �O�~��

labo opera �O�~���@������ vol.6

�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉

���[�c�@���g��ȁu�h���E�W�����@���j��iDon

Giovanni)

��{�F�������c�H�E�_�E�|���e

��@��@�k�Ƃ҂��E���z�[��

�X�^�b�t

| �w�@���@ | �F�@ | �{���@�j�i�@ |  �@ �@ |

| �s�A�m/�d�q�`�F���o���@ | �F�@ | ���X�@�q�q�^�c���@���� | |

| ���@���i�e�m�[���j�@ | �F�@ | ��@�r��^���{�@�W��^�g��@���� | |

| ���@���i�o���g���j�@ | �F�@ | �������V��^�R�{�@�|�C�^�h���@�T���@ | |

| ���@�o�@ | �F�@ | ���c�@���ߎq | |

| ���@�p�@ | �F�@ | ���@����@ | |

| �߁@���@ | �F�@ | ���@���@ | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �]���@����@ | |

| ����ē@ | �F�@ | ���@����@ | |

| �v���f���[�T�[�@ | �F�@ | �b��@�q���@ |

�o�@��

| �h���E�W�����@���j�@ | �F�@ | �u���@���F�@ |

| ���|���b���@ | �F�@ | ��R�@��� |

| �h���i�E�G�����B�[���@ | �F�@�@ | ���c�@���@ |

| ���̎����@ | �F�@ | ����@�q���q�@ |

| �R�m���@ | �F�@ | �ĒJ�@�B�F�@ |

| �h���i�E�A���i�@ | �F�@ | ��z�@���q�@ |

| �h���E�I�b�^�[���B�I�@ | �F�@ | �z�{�@���@ |

| �}�[�b�g�@ | �F�@ | �g��@����@ |

| �[�����[�i�@ | �F�@ | �g���@�����@ |

���@�z

�m���ɂ��́u�h���E�W�����@���j�v�ꐡ�ςł����B-labo opera�O�~���@������vol.6�u�h���W�����@���j�v��

�@���݁A���{�l�̃h���E�W�����@���j�̂��Ƃ��đ��Ɏw��܂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��͍̂��c���ł��傤�B���c�́A��w�@���C�����Ă܂��Ԃ��Ȃ�1988�N�����������Ń��[���f�r���[���ʂ����A���������I�y������̖{�����A2004�N��2011�N�̗����Ŏ�����̂��Ă��܂��B���̍��c�����ƁA���́u�O�~���v�̎������ł́A�h���i�E�G�����B�����̂��Ƃ����B������ƐM�����Ȃ��L���X�e�B���O�ł����A�|�����̌������Ƃ������A�Ƃ肠���������Ɏf���܂����B

�@���Ȃ݂Ƀ^�C�g�����͎u�����F�B�u���̒ቹ�͉��������Ĕ������A�h���E�W�����@���j���̂��ɂ͂����Ă��ł����A�����ڂ��u�h���E�W�����@���j�v�ۂ��Ȃ��B�I�y���̎�Ƃ��Ă͔w���������ł͂Ȃ��A�ڂł��Ȃ��A���̏�Â��Ă���B���|���b���Ȃ�L���X�e�B���O�Ƃ��ė����ł��܂����A����Ȃ킯�ŁA�ނ͂���܂Ńh���E�W�����@���j���������Ƃ�������ʼn̂������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@��R���̃��|���b�����ʔ����L���X�e�B���O�B��R�����āA�������Ƃ��Ă̓��|���b�������h���E�W�����@���j�ł��B�ނ�����܂Ńh���E�W�����@���j�����x���̂��Ă���͂��ł��B�����A�ʏ�̕���ł���h���E�W�����@���j���̂��̎肪���|���b���₠�܂����A�h���i�E�G�����B�����̂��A���|���b�����̂��̎肪�A�h���E�W�����@���j���̂��B���̑傫�ȃL���X�e�B���O�̂˂��ꂪ���̕���̎�������䂦��ł��B�����āA���̎����͊��҈ȏ�̐��ʂ��グ���Ɛ\���グ�Ă�낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�܂��A�u���̃h���E�W�����@���j���ō��ɖʔ����B�{���h���E�W�����@���j�̂���Ă���s�ׂ́A�͂��ڂ���͂��Ȃ�������̂ł��B�Ђ�����A�h���i�E�G�����B������͓����A����ȊO�̏��ɐK��ǂ������Ă��邾���ł�����B���̍s�ׂ̖{���I�ȃM���O���ۂ��́A�ʏ�̉��o�ł͂��܂苭������邱�Ƃ͖����B�܂��̓h���E�W�����@���j�͏����ɂǂꂾ�����͓I���A�Ƃ����ϓ_�ŕ`����܂��B�������A����̉��o�ł́A�u�����F�Ƃ����O�̐��̉̎���O����ɂ����Ă��������߁A�u���̐K��ǂ��v�Ƃ����s�ׂ̃M���O���ۂ����ۉ��Ȃ��ɋ�������A�u�h���E�W�����@���j�v�Ƃ����I�y�����A�I�y���E�u�b�t�@�̘g�g�݂ŏ�����Ă��鎖������ɓ˂��t���܂��B

�@���̏�A���c���ߎq�͉̎肽���ɂ��Ȃ�킹�鉉�Z����点�܂��B�u���́A�w���������Â��Ă���Ƃ��������������Ղ���̍ޗ��Ɏg���܂����A���|���b���͌ҊԂ�������₵�܂��B���̕i�̂Ȃ����Z���s������ɁA�h���E�W�����@���j�̑f�G�ȉ��y�������Ƃ����M���b�v������h���I�ł��B���� �\���グ�Ă���悤�ɁA�u�����F�̐��́A���Ɛ[�݂Ƃ������āA�ƂĂ��h���E�W�����@���j�̉��y�Ɏ������Ă��܂�����A���̌����ڂ����Ă���s�ׂ̕i�̂Ȃ��Ƃ̗������ʔ����ł��B�u���͉��y�I�ɂ����h�ł������A���Ē�����t����Ƃ���Ȃ�A���Z�ɔM�����߂����̂��A�̂��Q�ĂĂ��܂����Ƃ��낪���ӏ��������āA�����������ƃu���[�L�������Ă����ō��������Ǝv���܂����B

�@�����Ɩʔ����͍̂��c���̃h���i�E�G�����B���ł��B���c�͏������ēo�ꂵ�܂����A���ڂł݂�ƌ��\������������������l�ł��B���c�̓o���g���ł�����A�h���i�E�G�����B���̉̂��قƂ�lĵ��܂���B�����ɂȂ镔���́A�G�����B���̎������̑���q���q���㏥�i�H�j���܂��B����̃C���[�W�͕��b�p�t�̐l�`�B�����ς��������������ł����A���������Ă������Ȃ����Ă����悤�ł��B�������A�h���i�E�G�����B���͔ޏ��̐��ɂ҂�����̖ł�����A�͍̂ō��ɑf���炵���B

�@���ꂶ��A���c���L���X�e�B���O�����Ӗ����Ȃ����Ⴀ�Ȃ����A�Ǝv���Ă�����A�̃G�����B�[���̂̃��V�^�e�B�[���H�t�A���A�Ō����܂����B���c�͒ቹ������{���̊y������I�N�^�[�u�����ĉ̂��A�������͕���̉A�ő�����̂��܂��B�܂�A�{���̃A���A��j����l�̘A�g�ʼn̂����Ƃɂ��A�_�C�i�~�N�X���L����܂��B���̂��߁A�h���A�E�G�����B���̊����苭������A�h���E�W�����@���j�ɑ���v�����L����̂ł��B�����āA���c�̉̂��▭�ł��B���̏o�����̓A���g���ۂ��o���āA�����I�Ȉ�ۂ���������^���܂��B���c�̃o���g����������܂ʼn��x�������ė��āA�ނ����{���\����o���g���̎�ł��邱�Ƃ͏d�X���m���Ă��܂������A���������{���ނ̃z�[���O�����h�ł͂Ȃ��̂��̂킹�Ă��A���͋C�悭�̂��Ƃ���A���͂̂�����͈Ⴄ�ȁA�Ɗ��S�������܂����B

�@���̑��̉̎�ɂ��Ă͊ȒP�ɁB

�@�z�{���͑O���͂܂��܂��̏o�����Ǝv���܂������A��̃A���A�ŁA���̒��������Ƃ���������A���h�ł����B��z���q�̃h���i�E�A���i�͑���q���q�̃h���i�E�G�����B���Ɣ�r����ƁA���x�̔������݁B�ޏ��̖̉̂��x����������̂����̌����ł��傤�B�g�����I�̃[�����[�i�͈ꐡ�N���̕��͋C�B�����Ǝ�X�������͋C�̃[�����[�i�̕����ǂ��Ǝv���܂����B�g�쌒��̃}�[�b�g�B�ǂ������ł��B�}�[�b�g�̎������S���悭�\������Ă����Ǝv���܂��B

�@�ĒJ�B�F�̋R�m���́A�ቹ���s����ŔނɌ����Ă��Ȃ������B��R���̃��|���b���́A�����ڂɂ������悢���A�̂��悢�̂ɁA�u���W�����@���j�₻�̑��̏o���҂ɘM���A���ɋC�̓łȊ��������܂����B

�@����ɂ��Ă��A���c���ߎq�́u�h���E�W�����@���j�v���v��������P���Č����āA�쌀����\�ɏo���ƂƂ��ɁA�h���i�E�G�����B���̏�O��������̂ɐ������܂����B�u�n�������v�ł́A�G�����B�����h���E�W�����@���j�ƈꏏ�ɔ�э��݂܂��B���������G�����B���̏�O�����������͑��c�����߂Ăł͂Ȃ��ł��傤���A����ȊO�̕����͑��c�̃A�C�f�B�A���ڂł��傤�B

�@����͏㉉�͔�r�I�����ȃz�[���ł̎����I�����ł������A����I�[�P�X�g���̔��t�ŁA�傫�Ȍ���ŁA�����������o�����グ�ė~�������̂��Ǝv���܂����B������ɂƂ��Ă����Ɏh���I�ȁu�h���E�W�����@���j�v�ł����B

�u�h���E�W�����@���j�vTOP�ɖ߂�

�{�y�[�WTOP�ɖ߂�

![]()

�ӏܓ��F2013�N9��5��

���ꗿ�FD��4F1��53�ԁ@8000�~

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

���́F���v���c�@�l�V��������^�c���c

�����F���v���c�@�l�O�HUFJ�M���|�p�������c

���F���f�B���a200�N�L�O

�����̌��c�����@

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

�w�@��

�F

���c�@����Y

�@

�@

�nj��y

�F�@

�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@

���@���@

�F�@

�����̌��c������

�����w���@

�F�@

�{���@�j�i

�o���G�@

�F�@

�X�^�[�_���T�[�Y�E�o���G�c�@

���@�o

�F

��c�@�B�@

���@�p�@

�F

���@���Y

�߁@�ց@

�F�@

���c�@�x�q

�Ɓ@���@

�F�@

�哇�@�S�v�@

�U�@�t�@

�F�@

���R�@�R��

����ē@

�F�@

��m�c�@��F

�����ē@

�F�@

���R�@�A�K

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | �}���G�b���E�f���B�[�A |

| �A���t���[�h | �F�@ | ����@�q�� |

| �W�F������ | �F�@ | �x���@�N�Y |

| �t���[�� | �F�@ | ���@�퐶 |

| �A���j�[�i | �F�@ | �Ɠc�@�I�q |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | ���J�@���� |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | �O�Y�@���� |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �`���@�L�� |

| �O�������B����t | �F�@ | �v�ۓc�@�^�� |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �R���@���K�@ |

| �g�ҁ@ | �F�@ | �]���@���@ |

| ���g�@ | �F�@ | �H�{�@���@ |

���z

�N�ւ��d�˂�Ƃ�������-�����̌��c�u���E�g�����B�A�[�^�v��

�@���N4��ڂ́u�֕P�v�����ɂȂ�܂����A�ԈႢ�Ȃ���ԑf�G�ȉ��t�ł����B�ׂ������čs�����낢��ƋC�ɂȂ�_���������̂ł����A���Ȃ����Ȃ��Ĕj���Ȃ��Ƃ����_�Ŕ��ɗ��h�ȉ��t�ł���Ǝv���܂����B

�@�l���Ă݂�Γ��R��������܂���B�����̌��c�́A�\����F���y�ē̎���A�j���[�C���[�I�y���Ə̂��āA���N���l���O��ɂ́u�֕P�v���㉉���Ă���܂����B�e���⍇���c���ɂ�1990�N�̑�1��j���[�C���[�E�X�y�V�����I�y���u�֕P�v�ɏo�����Ă��āA23�N���������N�̒֕P�ɂ��o������Ă���������l������̂ł��B�O�Y�����A�Ɠc�I�q�A��ԖM�q�A�R��_���A�����q�A��쌒�A����N�K�A�Έ�q�Y�A��ؕq�F�A�������F�Ƃ����������o�[�ł��B���̂悤�ȉ��x�����x���u�֕P�v�̕���ɏ���Ă���l�������A���y�̃x�[�X������Ă����B���ɓ`���ł��B�����̌��c�́u�֕P�v�����ɂ����{�I�ȃX�[�v�́A���������x�e�����ɏ������Ⴂ��������ւ���Ďp���ł���̂ł��傤�B

�@���̈Ӗ��ł́A�N���w���҂ł����Ă��u�����̌��c�v�̖����o��͓̂��R��������܂���B

�@���āA�w���҂̉��c����Y�́A�f���B�[�A�Ɋ��Y�����w�������Ă����Ǝv���܂��B�����ɒ��J�ȉ��t�B���t�B���̃����o�[�́A���c�̂����܂Œ��J�ȋْ����̂���w���ɂ͂��Ă������A�������Ƃ��������ł́A�ْ����̌��������������Ԃ����Ă����悤�Ɏv���܂��B���Ɏc�O�Ȃ̂́A���̃��B�I���b�^�ƃW�F�������̓�d���B�킽���͂����̂���肪�u�֕P�v�̈�Ԃ̒����ǂ��낾�Ǝv���Ă���̂ł����A�����ْ̋�����������������Ȃ������ł��B�ܘ_�A���ꂪ���̃f�B���B�[�A�̎��������܂���B

�@2000�N�̓����̌��c�����ŁA�f���B�[�A�͂��̕����������Ƌٔ����������ĉ̂��Ă����Ǝv���̂ł����A����͂����܂ł̋ٔ����͂Ȃ����������ł��B���ꂪ�f���B�[�A��13�N�̎����o�Ẵ��B�I���b�^�ς̕ω��Ȃ̂��A����Ƃ��A�w���҂ƃI�[�P�X�g���ɏ���ĉ̂�����A����ȕ��ɂȂ��Ă��܂����̂��悭������܂���ł����B���͂����Ɗ�����Ă����h���}�e�B�b�N�ȕ\���̕����D���ł��B

�@�f���B�[�A�Ɋւ��Đ\���グ��A�N��������ȁA�Ƃ����̂������ȂƂ���B�����͌��݂ł����A���̖��x���̂Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂��B��ꖋ�͉��y�ɏ���Ă��Ȃ������̂��A�����̕߂܂����������ɒx�����������܂������A���J�ɉ̂��Ă��Č����Ȃ̂ł����A�p���t���ł͂���܂���ł����B�u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�͗��Ƀf���B�[�A���Ƃ͎v���܂������A���������O�̂߂�ɉ̂��������A�Ȃ̖��͂��������Ǝv���܂����B

�@��̊��z�͏�q�̒ʂ�B����ς��Ԍ������Ǝv�����̂͑�O���ł��B�u����Ȃ�A�߂����������X�v�͔ޏ��̐l�������������闧�h�ȉ̏��B���������̂̓f�B���B�[�A�����炱���̂���̂��낤�Ƃ������������܂����B�̗͂̐����������̏��Z�p�ƌo���ŕ�������t���Ǝv���܂��B�N����d�˂邱�ƂŌ�������̂��m���ɂ���܂����B���B�I���b�^�̎��̏�ʂ̔��������ƁB�ƂĂ�60��̉̎�ɂ͌����܂���ł����B

�@����q���̃A���t���[�h�����̉̏��ł��B����̉̏��́A�ޓƓ��̉̂̂���������A���ꂪ���Ƃ��ĕ@�ɂ����Ƃ�����̂ł����A�A���t���[�h�Ƃ����́A������������Ɠ��̕Ȃ��A�A���t���[�h�̈�{�C�Ȑ��i��\������̂ɁA���ɖ𗧂��Ă��銴�������܂����B���t�̉̂̓f�B���B�[�A��H���Ă��銴���ł������A��̖`���̃A���A�u�R����S���v���f�G�ŁA�J�o���b�^���ǂ������ł��B�u�p���𗣂�āv�̓�d�����f�B���B�[�A�̎����͋C�Ƒ���̎����͋C�Ƃ���肭�����荇���Č����ł����B

�@�x���W�F�������͒�]������������āA���S���Ē�������̂ł����B���̃��B�I���b�^�Ƃ̓�d���́A�ׂ����\���ŁA�f���B�[�A�Ɉ���̒�������܂������A�x���W�F�������͗��h�ł��B

�@�e��w�ł͎O�Y�����̒j�݂��A��т𒅂��Ėڗ����Ă��܂������A�̂����ɗ��h�Ȃ��́B�K�X�g���͎��Ƃ��āA�A���t���[�h��H�����Ⴄ���Ƃ�����̂ł����A���J�K�X�g���͑���A���t���[�h��ǂ����ނ悤�ȉ̏��͂��܂���ł����B�v�ۓc�^���̃O�������B���͈ꐡ���݊������������B���ؖ퐶�̃t���[���͉̏��͂���Ȃ�ɕ��͋C������̂ł����A�����ڂ��l�`�I�ł����B

�@����͔������ۓI�Ŕ�����̓I�Ȋ����B����̏�ɍX�ɔ��������u���A���̈ʒu��ς��邱�Ƃŏꏊ��ς��悤�Ƃ�����́B���܂荋�Ȋ����͂��܂���ł����B���o���ǂ��炩�Ƃ����T���߂Ȋ����ł������A����䂦�Ƀf�B���B�[�A�̏��D�I���݊��������Ă���悤�Ɏv���܂����B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�![]()

�ӏܓ��F2013�N9��7��

���ꗿ�FD��4F1��31�ԁ@6000�~

��ÁF���v���c�@�l���{�I�y���U����

���́F���v���c�@�l�V��������^�c���c

�����F���v���c�@�l�O�HUFJ�M���|�p�������c

���F���f�B���a200�N�L�O

�����̌��c�����@

�S3���A���{�ꎚ���t����i�C�^���A��j�㉉

���F���f�B��ȁu�֕P��iLa Traviata)

����F�A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X

��{�F�t�����`�F�X�R�E�}���A�E�s�A�[���F

���F�V��������I�y������

�X�^�b�t

| �w�@�� | �F | ���c�@����Y |  �@ �@ |

| �nj��y | �F�@ | �����t�B���n�[���j�[�����y�c�@ | |

| ���@���@ | �F�@ | �����̌��c������ | |

| �����w���@ | �F�@ | �{���@�j�i | |

| �o���G�@ | �F�@ | �X�^�[�_���T�[�Y�E�o���G�c�@ | |

| ���@�o | �F | ��c�@�B�@ | |

| ���@�p�@ | �F | ���@���Y | |

| �߁@�ց@ | �F�@ | ���c�@�x�q | |

| �Ɓ@���@ | �F�@ | �哇�@�S�v�@ | |

| �U�@�t�@ | �F�@ | ���R�@�R�� | |

| ����ē@ | �F�@ | ��m�c�@��F | |

| �����ē@ | �F�@ | ���R�@�A�K |

�o�@��

| ���B�I���b�^ | �F�@ | �����@����q |

| �A���t���[�h | �F�@ | �����@�� |

| �W�F������ | �F�@ | �{���@�T�� |

| �t���[�� | �F�@ | �ց@�^���q |

| �A���j�[�i | �F�@ | �g�c�@��b |

| �K�X�g���q�� | �F�@ | ��{�@�P�v |

| �h�D�t�H�[���j�� | �F�@ | �����@��F |

| �h�r�j�[��� | �F�@ | �a���c�@��T |

| �O�������B����t | �F�@ | �v�ۓc�@�^�� |

| �W���[�b�y�@ | �F�@ | �R���@���K�@ |

| �g�ҁ@ | �F�@ | �]���@���@ |

| ���g�@ | �F�@ | �H�{�@���@ |

���z

���ɓ��荞���̖���-�����̌��c�u���E�g�����B�A�[�^�v��

�@����āu�֕P�v��A�L���X�g��B�L���X�g�Ƃ���ׂ邱�Ƃ��o���܂����B��������A�����w���ҁA�����I�[�P�X�g��/�����c�ʼn��t����Ȃ���A�������킢���قȂ鉉�t�ɂȂ�܂����B�ꌾ�Ő\��������Ȃ�AA�L���X�g�͑@�ׂ����d�����čׂ����Ƃ�������J�ɂȂ���悤�ȉ��t�BB�L���X�Ƃ̓X�s�[�h�����d�����āA�ׂ����Ƃ���̐��m�������A�o���҂����̃p���[�ł����čs���悤�ȉ��t�ł����B

�@���̈Ⴂ�́A�܂��w���҂̈ӎ��̍��ł������悤�ł��B�}���G�b���E�f���B�[�A�ƍ�������q�Ƃ�����l�̃q���C���̃L�����N�^�[���������A�x�e�����E�f���B�[�A�ɑ��ẮA�ޏ��̉��y�Ɋ��Y���悤�Ɏw�������̂ɑ��A�V�i�E�����ɑ��ẮA�w���҂������������������čs�����t��ڎw���A���ہA���̂悤�ɂȂ��Ă���܂����B�I�[�P�X�g���ɂƂ��ĉ��t���₷�������̂́AB�L���X�g�̕��������悤�ŁA�I�[�P�X�g���̉��̗�����́A�����̕������R�ł����B

�@�O����̍�������q�́A����܂ł����x�������Ē��ڂ��Ă����\�v���m�ł��B�Óc�z�[���N���X�̃z�[���Œ����Ƃ��A�ޏ��̐��́A�z�[���̍L����˂�������悤�ȗ͂������Ă��܂����A�V��������ƂȂ�ƁA���ɂ����͂����Ȃ��Ƃ��낪����܂��B��P���́A���������ɋْ����Ă���A���͂������ł��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ��낪����܂����B�������Y��ɋ����Ă���̂ł����A���ቹ�ւ̈ӎ������낻���ɂȂ��āA���ł��Ȃ���������������܂������A��́u�����A���͔ނ̐l���`�Ԃ���Ԃցv�́A�Ō��Es�������A��������グ�Č����Ă��܂������A�J�o���b�^�̕����̓X�^�~�i�ꐡ�O�A�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ƃ͂����A����ŏI���Ȃ��̂������̎��͂ł��B�����͍����̖��͂��O�ʂɏo�����t�B�����̃W�F�������Ƃ̓�d���́A���B�I���b�^�̊����肭���荞��ł��āA�{���T��̊��Ǝ�X�������e�̑��`�Ƒ��ւ��āA��������ْ����̂����d���ƂȂ��Ă��܂����B���́A���̓�d���́A�f���B�[�A�^�x���g���A�����^�{���g���܂��B��������A�����̖��ɓ��荞��ŁA������Ă������t������グ�܂��B��O���́u���悤�Ȃ�A�߂����������X�v�͊�����荞�݉߂��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����炢�B�Ƃɂ����A���ɓ��荞��ŗ��h�ȃ��B�I���b�^�`�����Ǝv���܂����B

�@������̃A���t���[�h���ǂ������ł��B���̕��͊Â������ŏ�������^�C�v�BA�L���X�g�̑���q�����A�P�������������茩����^�C�v�̃e�m�[���ł���̂ɑ��āA�ނ͔����̗ގ������g�[���ŗ����悤�ɉ̂��܂��B�ꐡ�Ȃ�Ȃ�Ƃ������B���������ɃA���t���[�h�ɂ҂�����ł��B����A���t���[�h���A�p���ɂłĂ����c�ɒn��̃o�J���q���Ќ��E�ł��ςĂ���A�Ƃ��������ɑ��`���Ă���̂ɑ��āA�����A���t���[�h�́A���ɗ�����N�����w�������邩���킩�炸�A�����S�n�ł���A�ƌ�������悢�ł��傤���B�A���t���[�h�̏�������������܂��B���ꂾ���ɁA�A���t���[�h�̌������Ƃ���̕\���́A�����������ݍ���ł��ǂ������̂�������܂���B

�@�{���T��̃W�F�������͗����������x���W�F�������Ɣ�r����ƁA�����̋����A��������������W�F�������B�����ڂ��̂��ј^�Ƃ����_�ł͖x���W�F�������Ɉ���̒�������܂����A�ނ̌����߂̉̏��́A��q�̒ʂ荲���̖��ɓ��荞�̏��Ɖ�Ƃ��A����̍��܂����������悤�ɓ����Ă��܂����B�u�v�����@���X�̊C�Ɨ��v�́A�y���ɒ����Ȓ��J�ȉ̏��ŁA�����������B

�@�e��w�ő��݊����o���Ă����̂́A�t���[���̊^���q�B�j�݂̓�����F�B��t�̋v�ۓc�^���B�����̒j�݂́A�O�Y�j�݂قǂ͗ǂ��Ƃ͎v���܂���ł������A�A���t���[�h�̓G���Ƃ��ė��h�B�v�ۓc�̈�t�́A�f���B�[�A���������̕����A�S�z�̕��͋C���o�Ă���悤�Ɏv���܂����B�ւ̃t���[�������݂�������̏��ł����B

�@�ȏ�S�̂Ƃ��Ď�X�����֕P�Ƃ��ēZ�܂�̗ǂ����t�ɂȂ��Ă��܂����B���L���X�g���܂������A�S�̂Ƃ��Ă̈�ۂ́A��P���͏����A��Q���͓���ځB��R���͌݊p�����������D���Ă��銴���ł����B�����āA�S�̂Ƃ��Ă͓���ڂ���肽���B���y�̃X�s�[�h���Ɩ��ɓ��荞��������q�̖��͂́A���E�I��̎肪�o�ꂷ�镑��̖��͂�������̂�����܂����B

�u�֕P�vTOP�ɖ߂�![]()

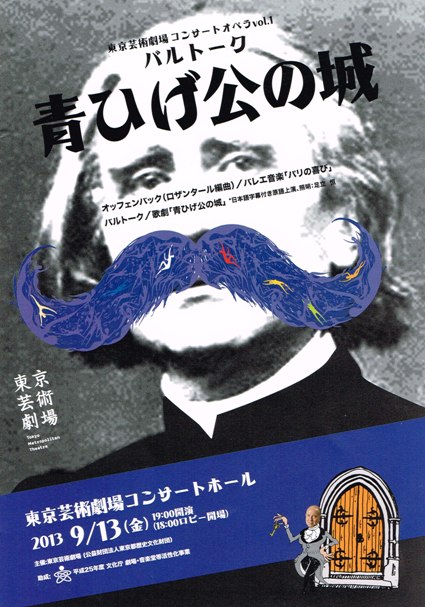

�ӏܓ��F2013�N9��13��

���ꗿ�F�b�� 3�KF��43�ԁ@3000�~

��ÁF���v���c�@�l�����s���j�������c

�����|�p����@�R���T�[�g�I�y���@Vol.1

�S1���A���{�ꎚ���t����i�n���K���[��j�㉉

�o���g�[�N��ȁu�Ђ����̏�BB62(A Kékszakállú herceg

vára�j

��{�F�o���[�W���E�x�[��

���F�����|�p�����z�[��

�X�^�b�t/�L���X�g

| �w�@�� | �F | ���@���` |  �@ �@ |

| �nj��y | �F�@ | �����t�B���n�[���j�[�����y�c�@ | |

| ���E���o�@ | �F�@ | ���@���` | |

| �Ɓ@���@ | �F | �����@�P | |

| �o���@ | �@ | ||

| �Ђ����@ | �F�@ | �R���@�[�`�E�C�V���g���@�[���@ | |

| ���[�f�B�b�g�@ | �F�@ | �����[�X�E�A���h���A | |

| ��V���l�@ | �F�@ | ����@�B�� |

�v���O����

�I�b�t�F���o�b�N��ȁi���U���_�[���ҋȁj

�o���G���y�u�p���̊�сv��蔲���i���ȁA��1�C2�A4-10�C14�C22�C23�ȁj

�o���g�[�N���

�̌��u�Ђ����̏�v

���z

�u�Ȃ��v�Ƃ������Ɓ|�����|�p����R���T�[�g�I�y��vio.1�u�Ђ����̏�v��

�@�u�Ђ����̏�v�́A20���I���y���J�����O�l�̑��ȉƁi���̓�l�̓X�g�����B���X�L�[�ƃV�F�[���x���O�j�̂ЂƂ�ł���o���g�[�N�E�x���̗B��̉̌��ɂ��āA�ނ̑�\��̈�ł��B���ꂾ���ɁA�����Ή��t�����̂ł����A����㉉����邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B���{�ł�2000�N�ɐV��������Ŏ��グ���Ă��܂����A����ȗ�����㉉�̋L�^�͂���܂���B�������Ȃ���I�[�P�X�g���̒�������Ńo���g�[�N�����グ����ƂȂ�ƁA�u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv��u���@�C�I�������t�ȑ�2�ԁv�A�u�s�A�m���t�ȑ�3�ԁv�Ȃǂƕ���ł悭���t����܂��B����́A���t���Ԃ���1���ԂƃI�[�P�X�g���ȂƂ��Ď荠�ł��邱�ƁA�\���X�g�����]�\�v���m�̎�ƃo�X�̎����l���o����������̂ŁA��r�I�v���O�����ɏ悹�₷���Ƃ������Ƃ͂���̂ł��傤

�@�����g�Ƃ��Ă������4��ڂ̎����o���ƂȂ�܂��B�ŋ߂ɒ������̂́A2011�N12����NHK�����y�c��������ɂ�����V�������E�f���g���w���̉��t�B����͊�{�I�ɒ[���ŁA�f���g���̐F�ʊ��o�̂悭���ꂽ�����������킯�ł����A����̈�㓹�`�̉��t�́A�[���Ƃ������͂����Ƃǂ��Ƃ����A�j���Ԃ̖�̕�����Ȃ������y�ɂȂ����悤�Ȋ����ŁA�f���g���Ƃ͔������̈Ⴄ���y�ɂȂ��Ă��Ċy���߂܂����B

�@N������Ń��[�f�B�b�g���̂����̂́A��������[�f�B�b�g�����̂�ꂽ�����[�X�E�A���h���A�B���̎��̉��t�́A������������ƒ[���ŁA���y�I���m�����d�������悤�ȉ��t�������悤�Ɏv���܂��B���̎��̉��t�̗��h���Ɣ�r����ƁA����̉��t�́A�l�ԓI�Ȋ����苭������Ă���悤�Ȋ������������܂����B�\���Ƃ��Ĉ�����ݍ���ł���B���̂��߉��y�I�ȕ��͋C�����ꂩ�����������͂���̂ł����A���[�f�B�b�g�̏ő�������苭���\�����ꂽ�悤�Ɏv���܂����B

�@�R���@�[�`�E�C�V���g���@�[���̐Ђ������ǂ������Ǝv���܂��B���������u�Ђ��v�Ƃ́A�V�������E�y���[�̓��b�ʼn�X�ɐe���܂�Ă���̂ł����A�y���[�̓��b�ł́u�Ђ��v�͏o�����Ă��܂��Ă����ɂ��Ȃ��B�܂�A�Ȃ̍D��S���������������킯�ł����A�u�Ђ����̏�v�ł́A�Ȃ̘e�ɐЂ����͏�Ɋ��Y���Ă��܂��B�����āA�ߋ��̎v���o�������Ȃ��v���o���J��������Ă����B���̎��̐S���I�ȕω��̕\�����f�G���Ǝv���܂����B

�@��㓹�`�̉��y�Â���́A�j���̕����荇���Ȃ��[�����������̂ɂȂ��Ă��܂����B���ǂ̂Ƃ���Ȃ̗v���ɋt�炦�Ȃ��j�Ɖߋ����܂߂��j�̑S�e��m�肽���Ȃ̊Ԃ̐[���͂̐Ȃ����������܂����B

�@�O���́u�p���̊�сv�́A���̃_���T�[�I�g�̔\�͂��X�}�[�g�Ȏw���ɂȂ�A�L�т₩�ȉ��t�ɂȂ����y�������̂ł����B�����A�o�����X�I�ɂ͌��y�킪�ア�����ŁA����16�^�̃I�[�P�X�g���ɂ���14�^�ɂ����̂���������܂���ł����B

�u�Ђ����̏�vTOP�ɖ߂�![]()

![]()

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||